Ce petit événement est certes négligeable dans la grande échelle cosmique. Nous avons longtemps hésité avant de nous résoudre à en parler. Si nous nous sommes décidés à le faire, c’est d’abord parce qu’il y est précisément question de parole et de silence. Se taire face à un événement de ce genre, au prétexte qu’il est négligeable et qu’on craint de se mettre dans la position de victime, alors que tant d’autres subissent bien plus violemment que nous les mécanismes de silenciation par lesquels tout pouvoir se reproduit, c’est malgré tout se rendre complice de l’opération qui consiste à faire taire. Ne pas ajouter l’autocensure à la censure, c’est déjà un bon début.

Ensuite, il nous a semblé que cet événement illustrait assez bien certains des mécanismes par lesquels celles et ceux qui ont aujourd’hui encore la maîtrise de l’espace du visible et du dicible protègent jalousement leurs prérogatives et se défendent contre les tentatives même les plus modestes qui sont faites pour les remettre en cause. Car les dominants ne se contentent pas de défendre leur domination : ils tentent de vous faire croire que la remettre en cause est une sorte d’outrage personnel. Cet incident anecdotique est un bon exemple de l’espèce de retournement rhétorique qui se trame aujourd’hui dans les invocations obsessionnelles de la « cancel culture » : si Silvia Lippi avait été exclue d’un colloque universitaire sur la Guerre d’Algérie parce qu’elle avait tenu par ailleurs des propos faisant l’éloge de la colonisation européenne en Afrique, vous pouvez être sûr que tous les journaux auraient relayé l’information sur le ton de l’indignation la plus concernée, du Figaro à BFMTV et peut-être même jusqu’au Washington Post : « Cancel culture à l’Université : l’étau se resserre », « La censure des bien-pensants : jusqu’à quand la supportera-t-on ? », etc. Là, curieusement, alors qu’il s’agit d’un acte de « cancelling » parfaitement caractérisé, silence total. Pourquoi ? Parce que ce n’est pas le fait de la censure en général qui intéresse les bons esprits qui s’indignent contre l’annulation de certaines paroles, ni même le fait universel que toute activité symbolique soit traversée par des rapports de forces ; la « censure » n’est dénoncée que quand elle est supposée être exercée par des groupes qui ne peuvent entrer dans l’espace public que par effraction et en mettant en cause celles et ceux qui n’ont pas l’habitude de l’être. Ce qui nous frappe dans cette histoire, c’est la manière dont on utilise l’argument de la censure pour mieux censurer une parole qui précisément est en position de faiblesse dans la hiérarchie des paroles en circulation, c’est-à-dire une parole improbable, précaire, soutenue par peu de réseaux puissants, une parole pauvre – en l’occurrence la parole des personnes trans. Car si Silvia Lippi a diffusé cette image c’est parce qu’elle illustrait la réponse de certaines personnes trans à des propos que l’historienne de la psychanalyse avait tenu à leur sujet. Ce qui est arrivé ici est très simple : une personne en position de pouvoir a été interpelée par des groupes minoritaires et ne l’a pas supporté.

Ce que fait ici Elisabeth Roudinesco sur une affaire minuscule, c’est en vérité ce que tentent de faire en ce moment même un peu partout les groupes dominants de notre société face aux interpellations dont ils sont l’objet de la part de personnes qui jusqu’à présent avaient la vertu de se taire, les femmes d’abord, mais aussi les personnes racisées, les personnes LGBT, les jeunes, les gueux. L’anecdote a le mérite d’avoir une certaine pureté formelle qui en fait presque une parabole de cette opération rhétorique terriblement appuyée de nos jours : dénoncer la censure dont on est censé être victime pour mieux rétablir une certaine distribution hiérarchique du pouvoir de prendre ou de donner la parole.

Enfin, s’il nous a paru important de porter à la connaissance d’un public plus vaste ce petit épisode c’est qu’il y est question de psychanalyse. Qu’on ne se méprenne pas : il ne s’agit de présenter Silvia Lippi comme la martyre de la cause trans ; les personnes trans sont parfaitement capables de se défendre par elles-mêmes ; nous n’avons de notre côté qu’une seule cause, celle de la psychanalyse. Il se trouve qu’aujourd’hui celle-ci passe par une certaine alliance avec les paroles minorisées, au premier rang desquelles les paroles trans. C’est aussi cela qu’illustre cette petite parabole.

I/ FAIRE TAIRE

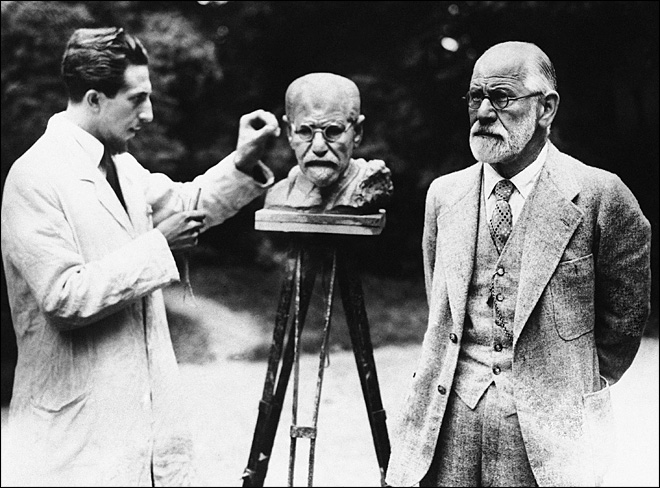

Commençons par le corps du délit, l’image.

Toute personne de bonne foi pourra le constater en se rapportant à la photo, que nous reproduisons une fois de plus ici (perseverare angelicum) : celle-ci n’est ni injurieuse ni violente, elle n’attaque la dignité de personne ; elle ne fait que montrer la réaction de certain.e.s militant.es. trans aux propos d’Elisabeth Roudinesco. En effet, si celle-ci a été prise à parti, c’est qu’elle avait déclaré quelques jours plus tôt à la télévision, dans l’émission « Quotidien » de Yann Barthès (10 mars 2021) : « Il y a une épidémie de transgenres ». Qu’elle s’en soit expliqué, qu’elle ait prétendu avoir été mal comprise, n’empêche pas qu’elle ait mal parlé au sens où ses propos ont inutilement et involontairement offensé certaines personnes et déclenché une vague d’indignation que manifestement l’auteure de ces propos n’avait ni cherchée ni prévue. Ces personnes offensées ont peut-être mal compris la subtile pensée de l’historienne de la psychanalyse. Mais pour la psychanalyse, en particulier si elle est instruite par l’enseignement de Lacan, l’équivoque n’est jamais une chose qu’on puisse effacer en « s’expliquant ». Pour nous, psychanalystes, ce qui est dit est dit, intégralement, dans toutes ses résonnances possibles, même quand il s’agit d’un lapsus, a fortiori donc quand il s’agit d’un malentendu. Nous ne disons pas cela pour accuser Elisabeth Roudinesco d’une faute. Nous le disons parce que nous pensons qu’il faut entendre la parole des personnes trans qui ont reçu cette phrase dans la figure, et ne pas renvoyer leur réaction à un simple malentendu de leur part. Il serait tout de même ironique que des psychanalystes accusent les autres de mal entendre : ce n’est pas aux autres de bien nous entendre, mais à nous de les écouter.

De toutes manières, quand bien même on reviendrait à l’intention de signification qui était celle d’Elisabeth Roudinesco de son propre aveu, son propos n’en resterait pas moins insultant. Certes, elle n’appelait pas à l’élimination physique des personnes trans réduites à l’état de virus. Mais elle voulait bien dire que la massification contemporaine des interrogations sur le genre n’était qu’un phénomène de mode, et donc que ces transgenres du moment n’étaient que des aliénés. Or cela constitue déjà en soi une sorte d’insulte. L’insulte est un acte de parole qui réduit l’autre au silence en l’assignant à une identité négative dont l’insulteur prétend détenir la vérité. C’est bien cela que fait l’historienne de la psychanalyse en se posant comme celle qui sait ce qui agit au cœur de ces sujets trans : ces gens ne seraient que les marionnettes d’un mécanisme historique et social qu’elle aurait la capacité, elle, d’identifier, de la position de savoir qui est la sienne. Traduisons donc l’expression « épidémie de transgenres » dans le mode verbal qui est le sien, cela donne : « Bande de pantins, va ! » On a beau dire, mettre toutes les nuances qu’on voudra, se montrer aussi compréhensifs que possible avec Elisabeth Roudinesco, on ne s’enlèvera pas le sentiment qu’elle a mal parlé. Car son propos revient à dire à des sujets qu’ils ne sont que des objets, des choses aux mains de processus qu’ils ne sont même pas capables d’identifier. Dire cela à propos de personnes qui ont été réduites pendant si longtemps à être les objets des vérités que les autres seuls savaient fabriquer sur eux, à commencer par les psychiatres qui ont inventé le mot « transsexualité », de personnes qui commencent à peine à avoir les moyens de faire valoir leur propre manière subjective de dire et de connaître leur expérience, de personnes qui composent par ailleurs une des catégories de la population les plus insultées, dont le caractère méprisable est manifesté non seulement par des mots, mais aussi par des actes, des agressions sexuelles et physiques permanentes, on aura beau vouloir ménager autant que possible la délicate susceptibilité d’Elisabeth Roudinesco, on ne pourra pas s’arracher de la tête le sentiment qu’elle aurait mieux fait non pas de se taire, mais de dire autre chose.

Encore une fois, nous ne disons pas cela pour accabler Elisabeth Roudinesco. Vraiment, aussi étrange que cela puisse sembler à elle-même ou à ses zélateurs et zélatrices, sa place sur la hiérarchie des dignités culturelles ne nous intéresse absolument pas. Il n’y avait rien de personnel dans la diffusion de cette image et il n’y a rien de personnel dans ce que nous écrivons ici.

De quoi s’agit-il en effet ? D’un signe, d’une trace, d’une écriture, d’un message – bref d’une parole mise en circulation dans l’espace public. Cette parole est celle de gens qui ont été l’objet du discours de Elisabeth Roudinesco et qui par ce moyen lui répondent. Ont-ils d’autres lieu pour le faire ? Non, précisément. Mais aux yeux de Elisabeth Roudinesco et des organisateurs du colloque Sexualité(s) cette pauvre petite marque de désapprobation est déjà trop. Et leur argument est simple : c’est bien un délit, non ?

C’est un point général qui vaut pour toutes les actions de ce genre. Techniquement, d’un point de vue juridique, il s’agit incontestablement d’un délit, dit de dégradation ou de vandalisme. C’est d’ailleurs à ce titre qu’on a reproché à Silvia Lippi d’en commettre un autre à son tour, en en faisant l’apologie. La seule réaction d’Elisabeth Roudinesco à l’article de Silvia Lippi a porté sur ce point. L’article de Lundimatin a en effet circulé à travers une liste de distribution qui compte parmi ses destinataires une très grosse proportion de la communauté psy française et même internationale. Cette liste, créée il y a seulement quelques années par le psychiatre et psychanalyste français, Patrick Landman, a pour fonction d’informer la communauté de publications, événements, débats, réflexions qui font l’actualité du milieu, par-delà les clivages d’école ou d’orientation. La parution de l’article de Silvia Lippi y a été annoncée, avec d’autres actualités du jour. En réponse à cette diffusion, Elisabeth Roudinesco s’est fendue par le même canal d’un communiqué où elle se déclare offensée par les affichettes et les tags, à ses yeux, injurieux, et qui ont recouvert une « œuvre d’art », selon, l’affiche J.C. Decaux. Passons sur le ridicule qu’il y a à présenter les affiches de J.C. Decaux en général, et celle-ci en particulier, comme des œuvres d’art. Nous voulons surtout relever ici l’opération qui consiste à répondre à une interpellation sur le fond par un rappel à la loi, purement et simplement. Pourquoi écouterait-on quelque chose qui n’est qu’un délit ? Le fait que ça soit un délit ne veut-il pas dire littéralement que ce message ne saurait exister ? C’est l’évidence même : ce qui ne doit pas être ne doit pas être ; si c’est illégal, c’est illégitime, n’en parlons pas, ne le relayons pas, ne l’écoutons pas.

Voilà une des manières, très ordinaire mais très efficace, par laquelle s’organise la production du silence dans nos sociétés. Car ces délits ont ceci de particulier qu’ils sont en même temps des actes d’expression. Ils permettent de créer un débat public dans une situation d’asymétrie radicale d’accès aux moyens de circulation et de diffusion des messages. Cependant ils ne peuvent accéder à la dignité de délits d’expression parce que, pour accéder à ce titre enviable, il faut déjà que le support du message soit propriété légitime du producteur du message. Petite subtilité terrible qui installe immédiatement les rapports de forces symboliques dans la logique générale très inégalitaire des rapports de forces économiques et politiques. L’argent d’un côté, la loi de l’autre, créent ensemble un safe space pour les dominants, que les dominés ne peuvent percer qu’au prix d’une illégalité férocement réprimée (et les personnes qui s’adonnent au graffiti artistique ou politique savent bien ce qu’il en coûte de transgresser ces normes juridiques). Il est assez frappant de voir des psychanalystes, gens dont la matière est la parole dominée, précaire, effacée, refoulée, la parole qui n’existe qu’en échappant au mécanisme que Freud nommait précisément censure, en appeler à la légitimité du Capital et de l’État, de la Propriété et de la Police, pour empêcher l’instauration d’un espace symbolique dissensuel, ou, pour le dire plus simplement : pour que les gens ferment leur gueule et les laissent dire tout ce qui leur passe par la tête sans résistance ni responsabilité.

Mais ça ne s’arrête pas là. Une fois la dynamique d’exclusion d’un signe enclenchée, elle est obligée de se poursuivre. Car si la seule apparition d’un message est un délit, sa reproduction en citation ne l’est-elle pas aussi ? C’est le bon vieux paradoxe du blasphème : les théologiens de jadis étaient obligés de parler de « l’innommable » pour ne pas dire ce qu’il ne fallait pas dire, au point que nul ne sait en principe ce qu’il y a lieu de taire, à moins de commettre un péché mortel. C’est un peu la même chose ici, sinon que la pécheresse, en la personne de Silvia Lippi, a aggravé son cas en ne citant pas l’énoncé scandaleux pour le dénoncer, mais pour illustrer son propos. Et voilà que se met en place un autre procédé caractéristique des machines à faire taire : l’intimidation. Allez-vous vous rendre complice d’un délit en le citant favorablement ? Ayant voulu faire taire les personnes qui ont fait connaître leurs positions par ce petit tag, Elisabeth Roudinesco ne peut qu’accuser de complicité délictueuse celle qui leur redonne la parole. Silvia Lippi est donc accusée. Il est assez frappant de voir que le communiqué maintient une sorte d’ambiguïté entre le juridique et le moral. Certaines personnes qui l’ont lu ont d’ailleurs pensé que Silvia Lippi avait commis un délit juridique. Cependant, le délit d’apologie d’un délit n’existant pas (seul existe à notre connaissance, en droit français, l’apologie d’un crime), Elisabeth Roudinesco se contente d’évoquer une faute juridique, mais d’une manière suffisamment équivoque pour qu’on puisse l’entendre comme une faute morale.

C’est sur la base d’une telle ambiguïté que Silvia Lippi sera exclue du colloque Sexualité(s) et donc, on peut le supposer, désormais bannie de la communauté professionnelle à laquelle elle appartenait. La déprogrammation de Silvia Lippi a été annoncée par l’organisateur principal du colloque, Pierre Marie, par la même voie que celle par laquelle le communiqué d’Elisabeth Roudinesco avait circulé, la liste de distribution gérée par Patrick Landman.

L’auteur de cet acte d’excommunication confond dans son message faute morale et délit juridique. Il imagine que Silvia Lippi a commis une « infraction », un acte « interdit » en diffusant l’image maudite, interdit comme l’est la diffusion d’une correspondance privée, à savoir interdit par la loi [2]. Il ne s’agit pas ici de la fameuse « Loi symbolique », de la « Loi du Père », dont certains lacaniens aiment à déplorer l’effritement catastrophique sous les coups de boutoir des mesures d’égalité de droit dans le genre du mariage pour tou.te.s. Non, il s’agit de la loi en un sens bien plus trivial, celle qui est mise en œuvre par les flics, les juges, les avocats, les huissiers, les mâtons, dans ces espaces parfaitement matériels que sont les tribunaux, les cabinets d’avocats, les prisons.

Il est devenu extrêmement courant d’invoquer dans les conflits d’expression cette brave petite loi avec sa minuscule d’une efficacité imparable. Cela a plusieurs bénéfices. Le premier est très simple. C’est d’intimider l’adversaire. Cette technique de l’intimidation juridique permet de reproduire la hiérarchie en place. Car plus votre adversaire est éloigné des formes établies du pouvoir, qu’il s’agisse de l’argent, de l’entregent, de la confiance dans les institutions, et notamment plus il manque de moyens financiers pour se payer de bons avocats ou prendre le risque d’une grosse amende, plus vous avez de chance de gagner votre petite bataille avant même de l’avoir menée. « Attention, ma petite, si tu me parles mal, j’appelle le juge ! Et tu as vu, pauvre comme tu es, tu vas faire comment pour aller jusqu’au bout d’un procès, hein ? » Efficace, incontestablement.

Et là encore, quoi qu’on pense en général du procédé qui consiste à disqualifier entièrement un énoncé parce qu’il a été sanctionné par la loi, on ne saurait le cautionner dès lors qu’il est question de psychanalyse. Cette discipline n’existe que parce que l’interdit se dit toujours un peu malgré tout. Bien sûr, cela est vrai dans l’espace de la séance et ça n’autorise pas à dire n’importe quoi sur n’importe qui au prétexte qu’il soit question de psychanalyse. Mais en l’occurrence il ne faut pas oublier qu’il s’agit d’une interpellation adressée à une personne qui a parlé au nom d’un savoir psychanalytique à propos de personnes non seulement susceptibles elles-mêmes d’être des patientes, mais aussi de fait confrontées dans la réalisation de quelque chose qui leur importe suprêmement, leur transition sexuelle, à des évaluations « psys ».

Un mot sur l’autre « infraction » qu’aurait commise Silvia Lippi : la diffusion d’une correspondance privée. Pierre Marie fait allusion dans son texte à un petit détail de l’opération qui est assez significatif. En effet, c’est d’abord par un email privé que lui a envoyé Pierre Marie que Silvia Lippi a appris qu’elle était déprogrammée du colloque, et c’est seulement après avoir reçu cet email qu’elle a jugé qu’il était nécessaire de ne pas laisser le communiqué d’Elisabeth Roudinesco sans réponse, comme elle pensait le faire d’abord, puisque celui-ci avait fini par avoir un effet particulièrement pervers (non pas au sens clinique, mais au sens où on parle d’effets pervers) : au nom de la protection de l’image d’une personne et de la circulation des œuvres d’art et des livres, qui n’était remise en cause ni par les tags ni par l’article de Lundimatin, on en arrivait à « canceller » effectivement et concrètement une personne et à empêcher qu’une parole soit tenue là où elle avait été prévue. La perversion de l’opération paraissait suffisamment spectaculaire – et caractéristique par ailleurs de ce qui se joue dans l’ensemble de ces dénonciations des violences dont les dominants seraient en ce moment victimes de la part des dominés –, pour mériter d’être au moins décrite. Aussi rédigea-t-elle à son tour un communiqué pour expliquer ce qui s’était passé, qu’elle envoya à Patrick Landman pour qu’il le diffuse sur la fameuse liste de distribution. Cependant, le lendemain matin, ce texte n’était pas diffusé, mais elle recevait plusieurs appels et messages de Pierre Marie l’informant qu’il revenait sur sa décision de la veille. S’était-il douté que son acte serait publiquement dénoncé et avait-il craint de faire mauvaise figure, ou bien a-t-il eu des remords sincères ? Nous ne le saurons jamais. Ce qui est certain en revanche, c’est que Silvia Lippi a décidé non pas de retirer son communiqué et de laisser tout cela replonger dans un silence poli, mais d’y ajouter un post-scriptum où elle expliquait que même si l’acte de censure avait été évité de justesse, il n’en prouvait pas moins que les propos d’Elisabeth Roudinesco en s’indignant d’attaques contre des actes d’expression en réalité travaillaient à une autre censure. Cela ne pouvait se faire qu’à condition d’évoquer l’email de Pierre Marie, et c’est pourquoi ce dernier a pu dire qu’on avait diffusé sa correspondance privée. En conséquence de quoi, il la désinvitait désormais pour ce nouveau forfait et non plus pour le précédent. Certaines mauvaises langues penseront qu’il n’avait plus d’intérêt à ne pas la désinviter, mais nous laisserons chacun juger, car les personnes ici n’ont pas vraiment d’importance. Seules importent les mécanismes que cet épisode laisse affleurer.

Nous n’avons ni les moyens ni l’envie de soutenir un procès contre des gens qui ont l’habitude des tribunaux et sans doute d’excellents avocats ainsi que les moyens de se les payer. Nous espérons donc que les conseils juridiques qui nous disent qu’en relatant les faits, nous n’enfreignons pas la loi, ont raison. Mais on vérifie à notre inquiétude cette vérité générale qu’un des mécanismes les plus puissants de la censure n’est autre que l’insécurité juridique et que celle-ci par définition profite aux dominants qui ont plus de ressources pour faire agir le droit.

Si nous prenons le risque de nous exposer à des poursuites en racontant simplement ce qui s’est passé et du fait de notre ignorance relative de la loi, c’est que nous ne voyons pas comment exposer l’ensemble des mécanismes par lesquels précisément le pouvoir sur l’espace symbolique est assuré et reproduit. En effet, le pouvoir de réduire au silence suppose le pouvoir tout court. Pouvoir d’actionner la puissance de l’État, on vient de le dire. Mais aussi pouvoir social. Car pourquoi Silvia Lippi a-t-elle été exclue de ce colloque ? Tout simplement parce qu’elle a déplu à une personne qui a du pouvoir dans son milieu, et que ce milieu a fait corps autour d’elle pour lui manifester sa solidarité.

Il y a toute une part cachée du pouvoir : le pouvoir a besoin du silence pour s’exercer, mais le silence dépend du pouvoir pour être maintenu. Le pouvoir s’exerce en amont, précisément pour éviter d’aller jusqu’à l’épreuve de forces. C’est pourquoi il est très difficile de l’analyser. Car manifester ses rouages, c’est rassembler un ensemble de petits actes discrets, rigoureusement « privés » pour une part (qui ne peuvent donc être mis au grand jour sans risquer précisément de contrevenir à la loi), simplement « évidents » pour une autre, tellement intégrés dans le fonctionnement ordinaire des relations humaines qu’ils en deviennent invisibles : ce sont des amitiés, des complicités, des empathies ou antipathies immédiates, des collaborations quotidiennes, des dépendances plus ou moins asymétriques. À partir du moment où plusieurs personnes font des choses ensemble dans l’espace public, s’organise tout un passage du public au privé et du privé au public où se trame la négociation des rapports de forces. Le pouvoir est là, ni tout à fait public, ni tout à fait caché.

Autrement dit, pour contrôler l’espace de la parole, il faut du pouvoir au sens tout bête du terme. Dire ce pouvoir, c’est déjà le fragiliser, c’est déjà l’offenser, éventuellement même se mettre en danger, socialement et juridiquement. Si nous avons décidé d’écrire ce texte, c’est aussi pour nous ne dirions pas dénoncer, mais problématiser, mettre sur la table, ces mécanismes rendus invisibles à force d’évidence, que tout le monde voit mais que personne ne peut vraiment désigner, et qui finissent par bloquer le fonctionnement de certaines institutions et de certains milieux, dans tous les domaines. Ce qui est arrivé dans cet incident est une sorte de petite parabole du mouvement à l’œuvre actuellement dans les débats sur la manière dont les prises de parole publiques sont traversées de rapports de forces.

On observe en effet un peu partout ce court-circuit entre parole et pouvoir. Un certain ordre de distribution du pouvoir sur les représentations est contesté par des groupes minoritaires qui ont acquis assez de force pour faire au moins cela. Cette contestation suffit à fragiliser cependant l’autorité et donc le pouvoir d’au moins une personne particulière appartenant à un groupe dominant. Dès lors les rouages du pouvoir actif dans ce milieu se mettent en route pour protéger la personne mise en cause et reverrouiller l’espace de la représentation. On se trouve donc en situation de devoir contester l’intégralité de ce pouvoir, ses institutions, ses complicités, ses réseaux, ses évidences. Bref, il semble qu’on ne puisse plus rien dire, en effet, non, on ne peut plus rien dire sans renverser effectivement les hiérarchies en place. Ainsi le milieu de la psychanalyse ne doit pas croire qu’il peut faire accueil aux paroles des personnes trans, mais aussi des personnes racisées et des personnes en situation de grande précarité sociale, sans toucher aux hiérarchies existantes dans ce milieu. Capito ?

C’est exactement cela qui se joue dans l’expression « cancel culture ». À force de se sentir menacé par la prétendue « cancel culture », on se sent légitime à exercer une opération bien plus classique, décrite par un vieux nom bien latin, celui de censure. C’est ainsi qu’aux États-Unis un élu à la Chambre des Représentants du Texas, Matt Krause, a lancé une enquête parlementaire auprès des bibliothèques scolaires pour établir une liste d’ouvrages portant sur « la sexualité humaine, les maladies sexuellement transmissibles ou le virus d’immunodéficience humaine (HIV) ou le SIDA, des images sexuelles explicites, des représentations explicites du comportement sexuel » ou tout matériel « qui pourrait induire chez les étudiants un sentiment d’inconfort, de culpabilité, d’angoisse, ou toute autre forme de stress psychologique à cause de leur race ou sexe ou qui pourrait induire l’idée qu’un étudiant, du fait de sa race ou de son sexe, est intrinsèquement raciste, sexiste ou oppressif, que ce soit consciemment ou inconsciemment [3] ». Dans le même État, une loi vise à limiter les discussions concernant les concepts de race et les événements d’actualité dans un cadre scolaire [4]. Plus généralement on veut empêcher toute diffusion de la « théorie critique de la race » dans ces établissements scolaires. Même opération en Virginie, où le gouverneur Républicain récemment élu a mené campagne pour un contrôle du même genre, en diffusant le témoignage d’une mère outrée que son fils ait fait des cauchemars après avoir étudié le célèbre chef d’œuvre de Toni Morrison, Beloved [5]. Au Texas, la bande dessinée The Breakaways, dont un des personnages né fille se sent garçon, a été retiré de la bibliothèque d’un établissement scolaire. En d’autres termes, au nom de la liberté d’expression menacée par les minorités, on retire des livres, on surveille les discours, on interdit certains débats, bref on censure.

Et tout ça pour quoi ? Qu’est-ce qu’il s’agit donc à ce point de ne pas entendre ? Pour le comprendre, il faut revenir au corps du délit, à la pauvre petite affiche devenue assurément un chef d’œuvre grâce aux tags dont elle a été agrémentée.

II/ ÉCOUTER

On l’a dit : ce tag est une réponse. Ce qu’il s’agit de faire taire, c’est la manifestation des existences trans. Beaucoup de gens s’expriment en ce moment sur les personnes trans. C’est même devenu un sujet d’actualité très couru. Colloques savants, articles académiques, tribunes journalistiques, prises de position politiques même, on ne compte plus les lieux et les formes où il est question des expériences trans. Nous participons nous-mêmes à ce mouvement. Mais dans cette conversation bien policée, si on trouve des psychiatres, des psychologues, des psychanalystes, des médecins, éventuellement des personnalités politiques, des journalistes, parfois quelques sociologues ou philosophes, souvent on ne trouve pas de personnes trans : elles sont les objets du discours qui les concerne et non pas les sujets. Nous pouvons en témoigner : il nous est arrivé, à l’une ou à l’autre, de nous retrouver dans des colloques portant sur les transidentités dans lesquels des personnalités fort savantes intervenaient sur l’opportunité ou l’inopportunité de favoriser ou non telle ou telle transition à tel ou tel âge selon tel ou tel protocole, mais où ne se trouvait pourtant pas une seule personne trans. Comment une telle situation peut-elle être encore supportable aujourd’hui ?

Et au fond que semblait dire Elisabeth Roudinesco en parlant d’une « épidémie de transgenres », sinon que les gens sérieux ne devaient pas prendre les auto-déclarations de genre trop au sérieux. C’est bien cela dont s’inquiètent de nos jours les gens sérieux : qu’un nombre grandissant de personnes ne se sentent plus tellement à l’aise dans le genre qui leur est assigné et qu’elles envisagent d’y faire quelque chose. Mais pour les gens sérieux, il faut se méfier de ces sentiments subjectifs. Seuls les gens sérieux devraient entre eux décider du sort des personnes qui se sentent ou se disent trans, et cela pour leur bien, évidemment, elles sont tellement influençables. Or il existe un nom pour désigner le statut des personnes qui doivent laisser à d’autres le soin de décider de leur sort parce qu’elles ne sont pas capables de connaître leur propre bien : c’est l’état de minorité.

On a appris de nul autre que du bon vieux Emmanuel Kant qu’il n’y a pas moyen de sortir de l’état de minorité sinon en le faisant par soi-même. Variante savante du bon vieux slogan féministe : ne me libère pas, je m’en charge. Si, par définition, l’état de minorité consiste à ne pas user de sa propre capacité à s’autodéterminer, à ne pas faire confiance à sa propre raison, à ne pas prendre le risque de se tromper et à confier à autrui la tutelle de ses actions et de ses pensées, on comprend que les mineurs ne sauraient cesser de l’être en recevant d’autres le pouvoir qu’ils revendiquent sur eux-mêmes. L’acte de vandalisme s’éclaire donc d’une nouvelle manière. En quoi consiste le mot « transpower », sinon la revendication formulée par des personnes trans d’avoir le pouvoir de décider elles-mêmes de leur propre transition ? Et que dit le fait qu’il s’agisse d’une effraction, d’un acte illégal, sinon le fait que ce pouvoir sur soi-même, ces personnes annoncent qu’elles le prendront même si on ne veut pas le leur donner ? Il est amusant de voir qu’en cela les personnes qui sont intervenu sur l’affiche ont montré un attachement plus grand à l’esprit des Lumières que l’historienne de la psychanalyste et tous les gens sérieux qui veulent qu’on n’aborde ces questions qu’entre gens sérieux (« sans idéologie », disent-il). Car Kant définissait précisément les Lumières comme cette sortie de l’état de minorité dans lequel on ne reste jamais que par sa faute, à savoir par le refus de prendre le pouvoir de s’autodéterminer.

C’est bien la raison pour laquelle il paraît incroyable de reprocher à l’article de Silvia Lippi son illustration. C’est demander à ce qu’on supprime ce qui dans cet article permettait le plus directement de faire entendre la voix dissonante des personnes trans, une voix qui ne peut pas s’exprimer dans l’espace des grands médias et qui le fait donc comme on l’a dit en parasitant les messages mainstream. C’est la même voix que celle de nos patients et patientes trans, que nous écoutons en séance, désabusées des psys et de toutes celles et ceux qui continuent à les considérer comme des malades mentaux, des personnes narcissiques, des phénomènes de mode, des effets du libéralisme, des conséquences des idéologies LGBTI, etc. – bref des objets.

Comment est-il possible que des psychanalystes, qui invitent tous les jours leurs analysant.e.s à exprimer tout ce qui leur passe par la tête, qui ont l’habitude d’écouter des sujets traumatisé.e.s qui utilisent leur parole pour défaire les nœud les plus serrés de leurs désirs inconscients, soient si préoccupé.e.s par une image qui porte une parole qui a rarement accès à l’espace public et se trouve le plus souvent cantonnée dans des espaces militants ?

Au lieu d’invoquer tout de suite la dignité de la personne bafouée, le droit à l’image, l’interdit, la diffamation, les bornes, les limites ou le secret des correspondances, les psychanalystes n’ont-ils pas le devoir d’écouter ce message ? Depuis quand les psychanalystes ont-ils comme fonction de se déguiser en garde-frontières des territoires symboliques, pour vérifier qu’un signe reste bien dans l’espace qui lui a été assigné par la décence et les bonnes manières, sans quoi on dira qu’on « exagère » et qu’on dépasse les « bornes » (comme on l’a dit textuellement à Silvia Lippi pour justifier son éviction) ? Leur revient-il vraiment d’endosser le visage calme et souverainement outragé du Père Fouettard qui vient vous taper sur les doigts (quand ce n’est pas sur le cul-cul), pour vous apprendre à respecter les fameuses bornes, c’est-à-dire vous apprendre à parler, à dire, sans malséance, comme de bons petits bien sages qui auront à la fin leur part de ce gâteau que se partagent les gens qui savent garder silence ?

Nous croyons que les psychanalystes peuvent faire plus que de se vexer des interpellations dont ils ou elles font l’objet au cours du processus d’émancipation de certaines minorités sociales, sexuelles et politiques. Dans une séance, comme dans l’espace public, les affects sont parfois déformés, détournés, déplacés, et on aurait tort de se percevoir toujours comme l’objet terminal de la haine de l’Autre. Nous pensons sincèrement que le geste des joyeux vandales ne visait pas la personne d’Elisabeth Roudinesco, qui n’est probablement pas au cœur des préoccupations de ces gens, que ceux-ci ne voulaient rien faire contre une autre personne, mais bien faire quelque chose pour eux, à savoir précisément revendiquer leur droit à être les sujets des discours qu’on tient sur eux et des actions qui se réalisent ou non sur leurs corps.

Après tout, un cœur précède le mot « transpower ». Il faut prendre ce cœur au sérieux. Il veut dire que cette revendication est faite « avec amour ». Si on l’avait écouté battre, ce petit cœur aurait sans doute dit : « Ce n’est pas contre toi, Élisabeth. Don’t take it personally my love. » Non, en effet, ce n’est jamais contre son tuteur qu’on sort de l’état de minorité, mais pour sa propre liberté, par désir pour celle-ci. Cependant, il faut bien secouer le joug de ce tuteur. Déso. C’est ce gentil avertissement que nous entendons pour notre part ici : « Ne t’inquiète pas, ma chérie ! On t’aime, mais malgré tout notre love, on veut quand même récupérer le pouvoir sur nos vies et nos discours, le pouvoir de ne pas être minorés, discriminés, jugés, etc. Et nous le prouvons déjà en nous montrant capables de te répondre au point même où tu déploies l’évidence de ton droit à occuper l’espace du visible et du dicible, afin que toi-même et surtout les gens comme toi comprennent que nous ne nous laisserons plus faire désormais. With love. »

Le petit slogan « mon corps, mon choix » va dans le même sens. « Mon corps mon choix » c’est le cri des personnes trans qui, comme les femmes d’il y a cinquante ans, dénoncent la médicalisation de leur corps, qu’il s’agisse de changement de sexe pour les unes, ou d’avortement pour les autres. Sommes-nous capables d’entendre ce cri, comme nous l’avions entendu jadis lors des luttes féministes pour l’avortement ? Car encore aujourd’hui c’est le médecin qui « évalue » (selon des standards de soins internationaux) les transitions de sexe ; c’est à lui et non à la personne trans de prendre la décision finale. Pouvons-nous imaginer aujourd’hui une femme qui dépendrait de la décision d’un médecin pour avorter ? Alors pourquoi serait-il normal que ce soit le médecin qui décide de l’opportunité psychologique d’un changement de sexe ? Pourquoi les personnes trans doivent-elles encore aujourd’hui se soumettre à une thérapie « obligée » pour « obtenir » une transition ? [6] Pourquoi doivent-elles souvent mettre en œuvre une stratégie narrative complexe pour faire accepter leur désir [7] ? À qui revient le choix ultime ? Qui décide du corps ? Du sexe ? Du genre ? L’affiche « parle » de ces questions plus que de la dignité d’Elisabeth Roudinesco et de ses problématiques narcissiques.

Et puisqu’il s’agit d’écouter les personnes trans, lisons-les. Julia Serano décrit dans son Manifeste d’une femme trans, les difficultés, pour certaines personnes trans qui ne rentrent pas dans les stéréotypes attendus de la féminité ou de la masculinité, à convaincre le personnel médical de leur droit à la transition : celles-ci sont soumises à des longues thérapies bidon, dans le but de convaincre le médecin de leur effective appartenance au sexe qui ne leur a pas été assigné à la naissance [8]. A ce sujet, Constance Lefebvre, militante féministe, précise : « Cette relation de dépendance des personnes trans vis-à-vis du corps médical détermine encore largement aujourd’hui les discours prétendant expliquer la transsexualité, car les institutions médicales détiennent auprès de l’État et des médias la légitimité de l’expertise sur ce sujet au détriment des personnes trans elles-mêmes [9]. » C’est la raison pour laquelle certaines personnes trans rêvent de trouver des critères diagnostics appuyés sur l’imagerie cérébrale, qui validerait l’hypothèse selon laquelle elles sont nées dans un mauvais corps. Constance Lefebvre poursuit : « Certaines personnes trans appuient ces théories avec insistance, souvent en dénonçant l’utilisation considérée abusive et illégitime du mot trans par des personnes qui ne correspondent pas suffisamment à leur définition médicale de référence : aujourd’hui principalement la dysphorie de genre, de préférence persistante depuis l’enfance. Ces personnes légitiment l’autorité médicale car celle-ci légitime en retour leurs démarches de transition, auprès de la famille et de l’entourage mais aussi auprès de l’État [10]. » D’autres analystes insistent sur la nécessité de se conformer à des stéréotypes de genre pour rendre crédible sa propre transition. Ainsi Noémie Grunenwald soutient que « la médecine s’est toujours davantage concentrée sur les corps féminins, même si elle l’a fait à travers un modèle androcentré » [11], qui impose un certain modèle de féminité pour la transition. Pauline Clochec va plus loin et remarque que cet état de minoration des trans recoupent l’état de minorité supposé aux femmes, exigeant « la soumission des requérantes à une imagerie stéréotypée de la femme comme être indécis et léger, agissant et se déterminant par ses affects et non pas rationnellement, ce qui implique une mise en doute de ses décisions [12] ». On voit ici que le slogan « mon corps mon choix » rejoue bien à sa manière et au sujet des vies trans le geste qui a porté le combat féministe, à savoir la contestation contre un certain état de minorité.

On est frappé d’entendre certains médecins défendre la scientificité de leur protocole, leur expertise et même l’humanité de leurs traitements. Ils et elles sont de bonne volonté. Mais il semble que, pour ces médecins, faire le mieux pour les trans ne veuille pas dire les laisser décider ! On le voyait déjà dans le film de Sébastien Lifschitz Petite fille [13] : c’était la psychiatre qui venait résoudre le problème. Mais aucune solution de la part du médecin ne saurait garantir l’effective considération de la parole des personnes trans, tant que ce ne sont pas elles qui ont effectivement le dernier mot sur leur transition.

On voit donc qu’il y a bien plus dans cet acte de vandalisme qu’une attaque à l’image d’une personne. Il s’agit d’une tentative positive pour manifester une existence particulière, et particulièrement précaire, qui ne dispose pas d’un lieu garanti, qui doit créer son propre espace. Si cela n’est pas perçu, c’est peut-être parce qu’il y a quelque chose d’insupportable dans cette simple revendication. Et on ne peut s’empêcher de penser que cet insupportable relève de ce qu’on appelle « transphobie ». Celle-ci n’est pas forcément une idéologie, ni même une orientation subjective consciente et intentionnelle. C’est simplement une irritation devant la manifestation d’une existence trans. On peut même tenter de comprendre cette irritation d’un point de vue psychanalytique. À cette fin, le concept lacanien de « jouissance » peut être utile. Le terme désigne une souffrance, mélangée de plaisir, liée à la structure traumatique du désir. Mais il faut aussi l’entendre dans son sens juridique : en droit, la jouissance renvoie à la notion d’« usufruit », à savoir la jouissance de la chose en tant qu’objet dont on dispose. Toute appropriation pour soi est en même temps une expropriation de l’Autre : juridiquement, on ne jouit pleinement que si l’autre a renoncé à ses prétentions sur l’usage de l’objet. C’est pourquoi il arrive qu’on suppose à l’Autre (ici la personne transgenre) une jouissance qui bloque, dévie, met en discussion, d’une façon ou d’une autre, la nôtre. Ce n’est pas tant qu’on jalouse cette Autre jouissance, au sens où on la voudrait pour soi, mais qu’elle constitue à nos yeux un mystère, une énigme, et c’est cette énigme qui provoque en nous de l’angoisse, affirme Lacan [14]. Or c’est à ce point d’angoisse que surgit l’insulte.

Le psychanalyste David Bernard l’écrit à propos des minorités raciales – mais ce discours peut aussi bien s’appliquer aux minorités sexuelles : « La jouissance supposée à l’Autre ici ne sera plus seulement celle qu’il nous aurait ravie et qui pourrait susciter les affects d’envie ou de jalousie. Elle sera aussi celle qui nous fait énigme, que l’on ne comprend pas, et qui pour cette raison nous angoisse. Celle-là même, précisait Lacan, qui de structure provoque l’insulte [15]. »

Le mécanisme de l’insulte et de la transphobie ne repose pas sur le semblable qu’on jalouse, mais au contraire sur la jouissance de l’Autre en tant qu’énigmatique, qui ne peut de ce fait être admise. Eh oui, l’Autre qui s’incarne dans les minorités sexuelles « jouit ». C’est d’ailleurs ce que semble penser Elisabeth Roudinesco elle-même, lorsqu’elle écrit que les minorités identitaires (raciales, sexuelles, de genre) jouissent de leur image, de leur communauté, du capitalisme, etc. La jouissance de l’Autre, passé à la moulinette de l’imaginaire, déclenche l’angoisse : impossible d’intégrer et accepter des modes de jouir différents des nôtres, des modes de jouir qui sont encadrés par des agencements (et pas forcément des normes) symboliques et symptomatiques, qui passent par des rites collectifs, des croyances, des pratiques sexuelles et identitaires. Le fantasme de la jouissance de l’« Autre minoritaire » fait oublier ce que les lacaniens appellent l’impossible (du rapport sexuel) et plonge dans l’impuissance, imaginaire mais qui déclenche un affect réel, l’angoisse. Il est frappant de constater que Lacan avait identifié la même angoisse de la part des psychiatres face à la psychose, ou plus précisément face à la jouissance psychotique, dans une conférence de 1967 (« Conférence sur la psychanalyse et la formation des psychiatres à Sainte-Anne »). Lacan propose ici une heureuse analogie entre la ségrégation psychotique et la ségrégation raciale, mais qui peut être étendue aussi à la ségrégation identitaire car, encore une fois, la jouissance de l’Autre tétanise : l’impossible structural (du non-rapport sexuel) prend pied dans l’impuissance (imaginaire) du sujet universaliste. C’est peut-être aussi à cause de cette angoisse que les psychiatres veulent bien faire, mais pas au point de renoncer à tout pouvoir sur les sujets souffrants qui viennent les consulter.

FINALE

On comprend donc pourquoi il est singulièrement important de ne pas taire le double acte de censure qui a été accompli à l’occasion de cette petite affaire de l’affiche d’Elisabeth Roudinesco et du colloque Sexualité(s). Car nous pensons que c’est bien ce qu’il y a de gênant dans la visibilisation récente des vies trans qui entraîne cette sorte de panique morale et symbolique qui aboutit non seulement à ne pas entendre les voix réprimées qui se sont exprimées par ce petit acte de vandalisme, mais encore à surenchérir dans la censure en excluant Silvia Lippi du colloque où elle était invitée à parler. Cette double censure, par un paradoxe vite dissipé, s’origine précisément dans le refus d’accepter la violence qui passe par ses propres paroles.

Les psychanalystes doivent se rendre compte que leur parole est prise dans une situation conflictuelle, où il y a des gens qui souffrent et qui se battent, qui suscitent des angoisses chez les autres et qui en subissent les réactions violentes, mais aussi qui peuvent rendre des coups et faire entendre leur voix fût-ce au prix de maigres infractions. Les psychanalystes doivent comprendre que les paroles ont de l’importance dans ce domaine. On ne peut pas simplement prétexter, à partir du moment où on a suscité quelque chose qu’on perçoit comme une certaine forme de violence verbale en réaction à son propos, qu’on ne voulait soi-même rien dire de violent. Nous sommes dans une situation où il y a de fait de la violence. Il faut être attentif à ce qu’on dit. Non pour exclure des propos, mais au contraire pour parler plus délicatement, et donc faire en sorte que plus de choses se fassent entendre.

Interdire les mots, les actes et les vies : c’est l’envers de ce que la psychanalyse doit faire. Si, sous transfert, une interprétation que nous proposons en tant que psychanalyste déclenche de la violence de la part du patient ou de la patiente, nous en sommes responsables : il convient de laisser parler le ou la patiente et se laisser interpeller, au lieu de se justifier et de se désengager de son propre acte et de sa propre parole. Sur cette base, on peut comprendre qu’une communauté psychanalytique ne saurait se conduire comme n’importe quelle autre machine de pouvoir. Une communauté psychanalytique qui se met en action pour protéger les individus des interpellations dont ils sont l’objet en serrant les rangs derrière eux, n’est pas une communauté psychanalytique digne de ce nom. Le but d’une communauté psychanalytique est de favoriser l’exercice, la transmission, la compréhension de l’opération psychanalytique en général. S’il existe une authentique communauté psychanalytique, elle doit laisser les individus se faire interpeller. Elle ne saurait les protéger par des mécanismes sournois, agissant en coulisse ; elle doit les laisser se rendre responsables. Cet épisode que nous avons relaté traduit ainsi aussi l’irresponsabilité que revendiquent certaines personnes en position de domination symbolique. Irresponsabilité au sens étymologique : ne pas avoir à répondre. Il semble qu’aujourd’hui, entre les tribunaux d’un côté, et les mécanismes de coulisse où se jouent les rapports d’influence et les allégeances personnelles de l’autre, il n’y ait aucun espace public disponible où les personnes pourraient être tout simplement tenues pour responsables de ce qu’elles disent, c’est-à-dire appelées à répondre, à répondre par le langage, en leur nom, sans grandiloquence ni accusation fantasque.

Tant que ces réponses ne viennent pas, il faudra continuer à interpeller celles et ceux qui prétextent du déplaisir que leur causent nos interpellations pour nous mieux nous faire taire. D’ici là, nous n’avons pas l’intention de nous y résoudre. Et nous avons confiance : les personnes trans à l’écoute de qui nous nous mettons, elles non plus, n’ont pas l’intention de se taire. Tant mieux, car l’existence de la psychanalyse dépend de cette obstination à dire encore et encore.