« On a voulu nous exterminer, on a voulu nous rayer de la carte »

Léon Alfred Wenterstein, ancien interné du camp de concentration de Montreuil-Bellay [2].

Il y a des luttes qui passent inaperçues alors même qu’elles ne sont ni occultées, ni refoulées, ni oubliées. Ce sont des batailles invisibles. La qualification des persécutions à l’encontre des collectifs romani et voyageurs pendant la Seconde Guerre mondiale en France est l’une d’entre elles [3].

Il ne sera pas ici question de l’absence de reconnaissance par l’État du « génocide des Tsiganes », laquelle n’a jamais eu lieu, mais de la saisie, par les historiens, de l’intention génocidaire qui sous-tend et anime la persécution des « Nomades » en France pendant la Seconde Guerre mondiale. Disons-le d’emblée, cette bataille invisible n’est pas sémantique. Le refus de qualifier de « génocide » les mesures anti-nomades appliquées sur le territoire français a eu et a encore des conséquences très concrètes sur la vie des survivants et de leurs descendants : parmi elles, l’absence de réparation matérielle et symbolique, le maintien du monde du voyage dans un régime de ségrégation territoriale et administrative, une mise sous tutelle étatique de citoyens français au prétexte qu’ils auraient un « mode de vie » diffèrent et un paternalisme associatif empêchant l’émergence d’un front de lutte uni de Voyageurs.

Il faut souligner que ce combat d’ordre historiographique, déjà̀ vieux de plusieurs décennies, se déroule dans l’ignorance des premiers concernés, ou du moins de la plupart d’entre eux, qui ne savent pas que l’on nie à leurs ancêtres le fait d’avoir été la cible d’un génocide. Ceux-ci sont en effet considérés comme des victimes collatérales de la guerre, internés pour des raisons militaires, rassemblés sans intention de leur nuire en tant que groupe – d’ailleurs n’y avait-il pas des écoles et des églises dans certains camps ? –, des victimes « au sort à part » dont la souffrance n’aura été qu’une conséquence non délibérée d’un conflit mondial.

Or, se joue actuellement un moment important de la politique mémorielle à l’égard des « Nomades » persécutés en France : la création d’un musée-mémorial sur l’ancien site du camp de concentration de Montreuil-Bellay (département du Maine-et-Loire). Propulsé au-devant de la scène médiatique en janvier 2023 par la Première ministre Élisabeth Borne, ce projet a fait naître de grands espoirs, aussitôt déçus. Non seulement les survivants et leurs descendants n’ont pas été conviés à la conception du musée-mémorial [4], mais le récit historique qui l’accompagne réfute l’intention génocidaire qui présidait à la politique des camps d’internement. C’est de ce dernier point que ce texte entend discuter.

Classer, regrouper, laisser mourir

En France, entre 1912 et 1969, les Roms, les Manouches, les Sinti, les Gitans, les Yéniches et les Voyageurs ont été discriminés collectivement par le traitement administratif hostile des gouvernements successifs, notamment au moyen de la catégorie de « Nomade » créée en 1912 par les députés de la IIIe République. Le fichage anthropométrique systématique des adultes et enfants qui « présent[aient] le caractère ethnique particulier aux romanichels, bohémiens, tziganes, gitanos » [5] fut ainsi exigé dans le prolongement de la promulgation de la loi sur « l’exercice des professions ambulantes et la circulation des nomades sur le territoire de la République » (16 juillet 1912). Le volet de cette loi concernant les « Nomades » était présenté comme « une mesure de protection contre les Romanichels », perçus comme « essentiellement dangereux » [6]. Selon des sources policières d’avant-guerre, le ministère de l’Intérieur possédait 36 000 fiches de « Nomades » en 1939 [7]. La IIIe République n’a donc pas attendu les nazis pour inventer une catégorie, où se mêlent race, asocialité et criminalité (Delclitte 1995 ; Asséo 2007a et b).

Cette catégorisation prit toutefois une dimension nouvelle à partir du décret républicain du 6 avril 1940 interdisant la circulation des « Nomades » sur tout le territoire métropolitain. Préfets, maires et gendarmes s’attelèrent à y inclure tous ceux qu’ils voulaient priver de liberté : des forains, des marchands ambulants, des Roms, Sinti et Gitans sédentaires furent classés parmi les « Nomades » dans l’intention de les assigner à résidence. De façon encore plus frappante, les autorités françaises de la collaboration traduisirent délibérément le terme allemand Zigeuner (« Tzigane ») par « Nomade ». En faisant ainsi coïncider les mythologies racistes nazies avec cette catégorie d’origine républicaine, elles en laissaient apparaître l’idéologie racialisante qui se dissimulait jusqu’alors derrière l’alibi de la mobilité́ (Foisneau 2022a : 53). L’exonyme « Tsigane », utilisé majoritairement par les historiens de cette période, n’était pas en usage dans l’administration, pas plus qu’il ne l’était chez les premiers concernés [8]. Parler de la « persécution des Tsiganes » pour la France est donc une expression certes commode, mais inappropriée : si elle masque la diversité des collectifs romani et voyageurs en omettant leurs autodésignations, elle est surtout incorrecte sur le plan historique [9]. C’est en effet en tant que « Nomades » que les Roms, les Manouches, les Sinti, les Gitans, les Yéniches et les Voyageurs ont été assignés à résidence et internés en France pendant la guerre, et qu’un certain nombre a été déporté vers les camps allemands. Pourquoi alors ce terme n’a-t-il pas été préféré pour écrire cette histoire ? Vraisemblablement parce que la catégorie de « Nomade » continua d’être utilisée jusqu’en 1969, date de l’abrogation de la loi de 1912, avant d’être remplacée par celle de « gens du voyage » (Bordigoni 2013). On touche ici à l’une des énigmes de l’histoire du XXe siècle en France : des citoyens français ont été persécutés, parfois à mort, au moyen d’une catégorie dont l’usage a perduré.

L’immobilisation des « Nomades » fut décrétée le 6 avril 1940 par la IIIe République finissante, au motif officiel que leurs déplacements incessants pourraient gêner les mouvements de troupes, voire permettre de communiquer les emplacements des dispositifs de défense militaires à l’ennemi. Il appartint alors aux préfets de choisir de les placer sous la surveillance de la police, soit dans des camps de concentration, soit dans des lieux d’assignations à résidence dispersés dans leur département [10]. Aucun crédit ne fut alloué pour assurer le ravitaillement et la subsistance des assignés et des internés, qui durent subvenir eux-mêmes à leurs besoins. Or, comme les « Nomades » avaient interdiction de se déplacer en dehors des limites des communes d’assignation et comme leurs activités professionnelles étaient précisément conditionnées à leur mobilité, le travail manqua et leurs ressources s’épuisèrent rapidement (Moreigne 2013 ; Foisneau 2022a : 25-128 ; Heddebaut 2023). Le décret du 6 avril 1940 posa ainsi les bases d’une famine organisée au plus haut niveau de l’État.

L’arrivée des Allemands ne changea pas radicalement la situation des « Nomades » puisqu’ils vivaient déjà sous le coup d’une privation de liberté sur l’ensemble du territoire métropolitain. L’occupant durcit cependant les conditions d’internement. Le 4 octobre 1940, le commandement militaire allemand en France ordonna le regroupement des Zigeuner de la zone occupée dans des camps de concentration gérés par les autorités françaises. Si les camps où des « Nomades » furent privés de liberté étaient sans conteste plus nombreux en zone occupée, ils furent également installés en zone libre. Ainsi, partout en France, une cinquantaine de lieux rassemblant des « Nomades » prirent le nom de « camp de concentration », de « centre de séjour surveillé » ou de « centre d’hébergement » selon l’endroit où ils se trouvaient : c’est après la guerre que les historiens renommèrent indistinctement ces lieux « camps d’internement », afin de faire la différence entre les camps administrés par les Français et les camps nazis sur le territoire du Reich. Ce choix de lexème est un acte marquant d’une historiographie placée sous le signe de l’euphémisation.

Entre octobre 1940 et septembre 1944, deux systèmes anti-nomades coexistèrent : d’un côté, celui voulu par l’occupant qui consistait à interner tous les Zigeuner dans des camps qui furent peu à peu centralisés en camps plus importants, comme ceux de Montreuil-Bellay et de Jargeau (Loiret) ; de l’autre, celui mis en place par le décret républicain du 6 avril 1940 et complexifié par le régime de Vichy, en fonction duquel les « Nomades » furent assignés à résidence, internés en famille dans des camps lorsqu’ils ne restaient pas dans leur résidence forcée, puis envoyés individuellement dans des camps disciplinaires avec d’autres catégories d’internés quand ils faisaient preuve d’une résistance active. Dans les deux cas, des internés « nomades » furent déportés en Allemagne : depuis leurs lieux d’assignation à résidence dans le Nord, depuis le camp de Poitiers, de Noé (Haute-Garonne) et de Fort-Barraux (Isère). Ces déportations concernèrent environ un millier de personnes. Tout laisse cependant penser que l’entreprise de regroupement des camps de concentration en zone Nord, en 1942 et 1943, préparait une déportation massive.

Aussi bien dans les camps d’internement qu’en résidence assignée, les « Nomades » furent réquisitionnés de force pour travailler dans des fermes, des entreprises françaises, des usines d’armement ou des chantiers allemands ; des enfants furent séparés de leurs parents, envoyés temporairement dans les infirmeries des camps pendant que ces derniers allaient travailler, ou placés de façon définitive à l’Assistance publique ou dans des institutions religieuses. L’on sait par ailleurs que les sévices infligés aux « Nomades » furent innombrables : outre la famine qui concerna tous les internés et assignés à résidence, la plupart furent également dépossédés de leurs biens, subirent des passages à tabac, des viols, des meurtres, et vécurent dans des conditions sanitaires telles que le taux de mortalité des enfants et des personnes de plus de soixante ans fut particulièrement élevé.

En 1944, dans les jours qui suivirent le départ de l’occupant allemand, la question de la libération des « Nomades » fut posée. Le Gouvernement provisoire de la République française aurait pu condamner les mesures anti-nomades, mais Adrien Tixier, le ministre de l’Intérieur, décida de ne pas les lever et « de maintenir les internés dans les centres où ils se trouvent actuellement » [11]. Reprenant la rhétorique et les mêmes motifs que ceux qui avaient été retenus dans le décret du 6 avril 1940, il estima que les « Nomades » continuaient de représenter un danger « en raison des circonstances de guerre et de la situation due à l’état de siège » [12], tout en imputant la responsabilité́ des mesures d’internement aux autorités allemandes. Ainsi, lorsqu’ils rentrèrent en France, les survivants des camps de concentration nazis trouvèrent leurs familles toujours internées et furent eux-mêmes de nouveau assignés à résidence. Cette situation se prolongea presque deux ans : il fallut en effet attendre le 1er juin 1946, « date légale de la cessation officielle des hostilités », pour que le décret du 6 avril 1940 soit rendu caduc.

L’un des éléments d’explication de cette prolongation des mesures anti- nomades après la Libération tient au fait que des administrateurs du régime de Vichy chargés des « Nomades » restèrent en place sous le Gouvernement provisoire. Par exemple, Georges Romieu, le sous-directeur de la police nationale pendant l’Occupation à l’initiative de l’ouverture du camp d’internement de « Nomades » de Saliers (Bouches-du-Rhône), devint le sous-directeur de la réglementation intérieure de la Sûreté nationale du Gouvernement provisoire. Son cas n’est pas une exception puisque, jusque dans les années 1970, des fonctionnaires déjà en poste pendant la guerre restèrent en charge des « Nomades ».

Ce bref résumé des politiques menées à l’égard des « Nomades » durant la première moitié́ du XXe siècle montre donc leur inscription dans une continuité historique et l’existence de convergences entre les idéologies républicaine, vichyste et nazie. Ce brouillage chronologique d’une persécution commencée bien avant l’Occupation et ayant pu se poursuivre au-delà̀ explique sans doute la réticence qui fut et demeure celle de certains historiens à nommer le génocide. Si génocide il y eut, alors la IIIe République et le Gouvernement provisoire en portent, comme le régime de Vichy et les occupants allemands, la responsabilité.

Nommer et caractériser le génocide

En 1943, lorsque le juriste Raphaël Lemkin forgea la notion de « génocide », il avait en tête le sort réservé aux Juifs et aux Polonais, mais aussi aux « Tsiganes » pendant la Seconde Guerre mondiale (Joskowicz 2023 : 78 ; Asséo 2014). Dans sa définition initiale, un génocide est la destruction d’une nation ou d’un groupe ethnique, mais sans que celle-ci soit nécessairement immédiate :

« Ce nouveau mot [...] entend plutôt signifier un plan coordonné de différentes actions visant la destruction des fondements essentiels de la vie de groupes nationaux, dans le but d’exterminer les groupes eux-mêmes » (Lemkin 1944 : 79 ; Rabinbach 2008 pour la traduction en français).

Comme l’a expliqué l’historien Anson Rabinbach, la Convention des Nations unies adopta pour des raisons liées au contexte politique international une définition plus restrictive que celle proposée par Raphaël Lemkin, qui incluait pour sa part des « techniques de destruction politique, sociale, culturelle, religieuse, morale, économique, biologique et physique », telles que « les famines provoquées et la mort par épuisement ou par l’exposition au froid » (2008 : 514). La définition juridique du génocide reconnue actuellement est celle de l’article 2 de la « Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide », ratifiée le 9 décembre 1948 par l’assemblée générale des Nations unies :

« Dans la présente Convention, le génocide s’entend de l’un quelconque des actes ci-après, commis dans l’intention de détruire, ou tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel :

a) meurtre de membres du groupe ;

b) atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe ;c) soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant

entraîner sa destruction physique totale ou partielle ;

d) mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ;e) transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe » [13].

Cette définition officielle, plus limitée que celle du créateur du néologisme « génocide », impose cependant de prouver l’intentionnalité du crime. Or, c’est précisément l’absence d’intentionnalité que certains historiens invoquent pour dénier le statut de génocide aux actes de persécution commis à l’encontre des « Nomades » en France. Ceux-ci auraient eu pour objectif de « stabiliser » les « Nomades » et non de les exterminer. Pour parvenir à une telle conclusion, l’intentionnalité est interprétée, de manière limitative, comme ne pouvant être établie que si un membre de l’exécutif a exprimé l’ordre de destruction systématique, et non si les mesures effectivement prises, à des moments différents, conduisent à la disparition du groupe ciblé. Le primat est donc donné à la parole des chefs et non aux pratiques réelles et à leurs conséquences. Curieusement, cette rhétorique se fonde aussi sur l’idée qu’il y aurait eu un nombre limité de morts, que ce soit dans les camps français ou en déportation (Peschanski 2010 [1994] : 37-40, 68-72). Cet argument, par ailleurs discutable comme nous le verrons, a fait long feu dans la conscience collective. Mais la question de la qualification des persécutions à l’égard des « Nomades » en France pendant la Seconde Guerre mondiale n’a jamais vraiment été posée de manière directe par le nombre très restreint d’historiens qui ont abordé le sujet. Comme ils ont implicitement pris le parti de taire le génocide, la discussion n’a pas eu lieu. Si bien que pour construire la controverse, il est impossible de s’appuyer sur des propositions théoriques claires en faveur ou en défaveur de la qualification ; il faut donc faire face aux silences et aux euphémismes dont la littérature historique est tissée.

Les recherches sur l’assignation à résidence et l’internement des « Nomades » pendant la Seconde Guerre mondiale en France ont en commun une approche exclusivement descriptive et une absence presque complète d’analyse du phénomène étudié. Les termes choisis pour rendre compte de cette période sont pourtant instructifs sur l’angle tacitement adopté. L’un des exemples canoniques est le titre du livre d’Emmanuel Filhol et Marie-Christine Hubert : Les Tsiganes en France. Un sort à part, 1939-1946 (2009). Placer cette histoire sous le signe du hasard, de l’aléa, de la fortune, de la fatalité, du destin, bref du « sort » suscite d’autant plus l’interrogation que les « Nomades » n’ont pas été des victimes collatérales d’un conflit les dépassant, mais les cibles d’une politique qui les visait explicitement. L’historienne et l’historien s’inscrivent ainsi dans la lignée des premières recherches de Denis Peschanski qui concluait son rapport, Les Tsiganes en France (1939-1946) (2010 [1994]), en écrivant que les persécutions subies pendant la guerre par les « Tsiganes » n’étaient somme toute que les conséquences de leur marginalité au sein de la société française. Ces derniers n’auraient été ni une préoccupation pour la IIIe République, ni des figures de l’Anti-France pour le régime de Vichy, ni l’une des cibles de l’Occupant nazi, et pas davantage un enjeu politique pour la IVe République : ils auraient donc été en marge de la politique ne suscitant que peu d’intérêt pour les différents régimes qui se succédèrent en France entre 1939 et 1946, et ils auraient connu une mise à l’écart proportionnelle à leur position de marginalité́ (Ibid. : 114). Or, cette manière de considérer les collectifs romani et voyageurs exclusivement comme des groupes marginaux relaie certains des arguments qui ont légitimé́ les politiques publiques discriminatoires.

Un autre usage assez largement répandu dans l’historiographie est de qualifier de « répression » ce qu’ont subi les « Nomades ». Réprimer, c’est exercer une contrainte sur une personne ou un groupe. L’acte de réprimer possède un champ lexical étendu allant de la retenue d’un sentiment à l’écrasement d’un mouvement de contestation sociale ou d’une révolte. À coup sûr, les collectifs romani et voyageurs ont été « réprimés ». Mais ce terme est-il suffisant et, surtout, approprié pour analyser les violences multiples et complexes perpétrées contre eux pendant la Seconde Guerre mondiale ? La question est d’autant plus brûlante qu’il s’agit souvent d’une qualification par défaut. Dans la littérature récente, plusieurs historiens l’emploient de cette façon, notamment dans un numéro de la Revue d’histoire de la Shoah dédié́ aux Persécutions des Roms et Sinti et violences génocidaires en Europe de l’Ouest, 1939-1946 (About, ed. 2023). La directrice du centre régional « Résistance et Liberté » de Thouars, Virginie Daudin, qui est en charge du projet de musée-mémorial du camp de Montreuil-Bellay, y mentionne ainsi des « pratiques répressives » (2023) dans ce camp, sans jamais définir ni circonstancier le terme. Toujours dans ce numéro, Monique Heddebaut décrit l’assignation à résidence des « Nomades » dans la Nièvre comme une « répression quotidienne » (2023), tout en refusant explicitement de la considérer comme un maillon d’un processus génocidaire [14]. L’expression de « répression irradiante », que l’on doit à Ilsen About, a en revanche le mérite de souligner la pluralité́ des dispositifs qui visèrent les « Nomades » (2023 : 13 et 2021).

Dans son ensemble, ce numéro de la Revue d’histoire de la Shoah ne se démarque donc pas vraiment des travaux d’Emmanuel Filhol et Marie-Christine Hubert, pour lesquels la « répression » est ce qui caractérise le mieux le « sort » des « Nomades » en France pendant la Seconde Guerre mondiale. Or, ce terme est associé à une histoire politique longue qu’il convient de rappeler ici : c’est, par exemple, celui qui fut choisi après-guerre par des politiques et des associatifs ayant été eux-mêmes acteurs dans les camps pour décrire les sévices subis par les « Nomades » pendant la guerre [15]. Parler de « répression » évite de statuer sur l’intention qui l’anime, puisque l’État, y compris quand il est un État de droit, est autorisé à réprimer les contrevenants à la loi, chaque citoyen pouvant en retour demander réparation d’une condamnation qui lui paraîtrait inique. Autrement dit, si contestable fût-elle, la répression n’est pas hors du champ de l’exercice usuel du pouvoir de l’État, comme le sont le crime contre l’humanité́ et le génocide. Une répression n’est pas un processus calculé d’anéantissement, mais, le plus souvent, une réaction rapide au surgissement de quelque chose (une opposition populaire, une manifestation, un délit, une révolte). Or, les violences extrêmes infligées aux collectifs romani et voyageurs, en France pendant la guerre, excèdent le champ de la répression : laisser mourir de froid des nourrissons dans un camp, comme ce fut exemplairement le cas dans celui de Saint-Maurice-aux-Riches-Hommes (Yonne), relève d’un autre registre.

L’usage du terme « répression » va souvent de pair avec la légitimation à bas bruit des mesures anti-nomades françaises. Les dispositifs mis en place en zone occupée et en zone libre n’auraient pas eu pour objectif de détruire les Roms, Gitans, Manouches, Sinti, Yéniches et Voyageurs, mais d’inciter à leur « stabilisation » – un substantif employé par l’administration française comme synonyme de « sédentarisation » par assimilation contrainte. Les historiens qui défendent cette thèse, comme Emmanuel Filhol et Marie-Christine Hubert, poussent parfois l’argument très loin, en expliquant que l’internement fut « envisagé du point de vue de la socialisation et pas seulement sous l’angle répressif qui prévalait à l’égard des autres catégories d’internés » (2009 : 211). Il est vrai que certains camps de concentration de « Nomades » étaient dotés d’écoles et d’églises, et que certaines organisations et certains individus issus de la société civile profitèrent de l’internement pour évangéliser et soustraire des enfants à l’éducation de leurs parents (Hubert 2000). Un exemple frappant est celui du camp de Poitiers, dans lequel les enfants, alors que leurs pères ou leurs frères aînés venaient d’être déportés en Allemagne, étaient obligés de poursuivre leur « instruction » sous la férule de deux bénévoles, un prêtre et une institutrice (L’Huillier 1948) [16]. En les décrivant comme des espaces à la fois de « répression » et de « socialisation » pour les Roms, Gitans, Manouches, Yéniches, Sinti et Voyageurs internés, ces travaux historiques créent une image composite des camps d’internement, qui apparaissent dès lors davantage comme des lieux de redressement que comme des camps où la faim, les actes de maltraitance et la mort étaient la réalité quotidienne. Les camps d’internement français connurent une superposition de plusieurs idéologies : celle des nazis, celle du gouvernement de la collaboration et celle qui prévalait dans la France républicaine et colonialiste d’avant-guerre. Ces idéologies, par ailleurs très opposées entre elles, avaient toutes en commun l’anti-tsiganisme et le souhait de faire disparaître, d’une façon ou d’une autre, les « Nomades » de la société française.

La thèse de l’exception française repose, enfin, sur une comparaison hâtive des camps français et de ceux du Grand Reich, permettant de relativiser les souffrances subies dans les premiers et de requalifier le génocide : il y aurait eu un génocide des Tsiganes dans l’Europe sous domination allemande, mais pas en France [17]. Les historiens Emmanuel Filhol et Marie-Christine Hubert soutiennent, par exemple, que « le règlement de “la question tsigane” participa d’une approche complètement différente en France et en Allemagne » (2009 : 70). Pour ces chercheurs, la persécution des « Nomades » sur notre territoire fut guidée par une volonté́ de « combattre un comportement – le nomadisme – mettant en péril la sécurité́ des campagnes », alors que l’Allemagne « remettait en cause l’existence d’un peuple » et s’employait à le faire disparaître (Ibid.). Ils défendent l’idée selon laquelle cette persécution n’était pas exercée au nom de motivations raciales, mais plutôt sociales, puisqu’elle visait un « mode de vie » et non un peuple. Ainsi, au mémorial de Rivesaltes, les « Nomades » sont présentés comme une population persécutée parce qu’« indésirable ». Notons que cet argumentaire n’est ni plus ni moins qu’un décalque de celui des gouvernements français depuis 1912.

Reprenant en effet à leur compte la rhétorique républicaine selon laquelle la catégorie de « Nomade » aurait été uniquement circonscrite par le critère de la mobilité, ces historiens réfutent son usage racial pendant la Seconde Guerre mondiale, et soutiennent que certaines déportations de « Nomades » depuis la France n’étaient pas mues par ce motif. Ainsi, à propos de la déportation d’hommes depuis le camp de Poitiers en 1943, Denis Peschanski a écrit que « l’opération se rapprocherait davantage de l’envoi forcé en Allemagne d’une main-d’œuvre aisément disponible, et relèverait d’une initiative des autorités locales françaises » (2010 [1994] : 102). Pour Emmanuel Filhol et Marie-Christine Hubert, « aucun des documents relatifs à ce sujet n’évoque un motif racial. Le motif invoqué est le travail » (2009 : 278). Et à Denis Peschanski de conclure que « la politique que suivent les Allemands en France vis-à-vis des Tsiganes ne répond pas à une volonté exterminatrice » (2010 [1994] : 106). Mais comment expliquer alors que les internés « nomades » du camp de Poitiers aient d’abord été envoyés à Compiègne, puis sélectionnés pour faire partie du convoi du 24 janvier 1943, dit « convoi des 31 000 », par lequel les femmes furent transportées en train à Auschwitz et les hommes vers le camp de concentration de Sachsenhausen ?

Cette comparaison des politiques anti-tsiganes en France et en Allemagne s’appuie également sur la caractérisation de la nature des camps français. Emmanuel Filhol et Marie-Christine Hubert n’ignorent pas l’hypothèse d’une déportation massive prévue depuis les camps de Montreuil-Bellay et de Jargeau notamment, mais qui aurait été interrompue par la Libération. Ils choisissent cependant de la mettre de côté. En lieu et place d’une discussion fouillée sur l’intention et la planification de ces grands camps qui permettrait de confirmer ou de réfuter la visée génocidaire, ils préfèrent s’en tenir à un décompte des victimes. Moins d’un millier de « Nomades », affirment-ils, furent déportés depuis la France. Ce qu’ils considèrent comme un nombre réduit de déportations serait dû au fait que les camps français auraient changé de fonction en cours de route : « les camps, des lieux de détention et de répression, se transformèrent peu à peu en “camps de rééducation sociale” » (2009 : 352). Ainsi ces creusets assimilationnistes, qui s’évertuèrent à inculquer les « normes et comportements du modèle dominant » (Ibid.), auraient présenté́ cet avantage que « l’internement perçu par les Tsiganes comme une décision hautement inique les a protégés » [18] (Ibid. : 315, nous soulignons). Une telle interprétation explique en partie pourquoi, à ce jour, la portée criminelle des mesures d’internement et d’assignation n’a pas été traitée comme telle, ni débattue. Malheureusement, de tels partis pris historiques ont aussi des incidences très concrètes sur la vie des victimes et de leurs descendants, ce que personne ne peut ignorer depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. En 2013 encore, le ministère des Anciens Combattants s’est par exemple appuyé sur cette thèse de l’exception française pour justifier l’absence d’actions mémorielles d’envergure : « Il ressort des études historiques qu’environ 6000 Tsiganes furent internés en France. Cette mesure, injustifiée en soi, eut pour effet paradoxal de les préserver de la déportation et du sort que connurent les Tsiganes dans les autres pays européens » [19].

Cette façon de réduire le génocide des « Nomades » à une persécution sociale qui aurait visé des personnes en raison de leur mobilité et de leur assimilation à des « délinquants » [20] n’est pas sans analogue. Elle trouve des échos précis dans les discussions qui eurent lieu en Allemagne après la guerre autour du statut des victimes dites « Zigeuner » [21]. Comme les nazis classèrent parfois les Zigeuner parmi les « asociaux » [22], certains ont défendu la thèse qu’en Allemagne non plus, les collectifs romani et voyageurs n’avaient pas été persécutés pour des motifs raciaux (Fings 2023 : 99) [23]. Cette rhétorique a eu pour conséquence de refuser aux survivants une indemnisation. Ce sont donc les mêmes arguments qui ont été avancés en France, à ceci près que les Allemands eurent ce débat dans les années 1970 et non en 2024 (Asséo 2005). Les internés « nomades » des camps de Montreuil-Bellay, Rivesaltes et Jargeau durent attendre les années 1980 pour être reconnus comme « internés politiques » ; ceux de Saint-Maurice-aux-Riches-Hommes ou Lannemezan n’ont jamais bénéficié d’une telle reconnaissance, pas plus que les assignés à résidence.

Le trope d’euphémisation permettant de nier le génocide des Roms, Yéniches, Manouches, Gitans, Sinti ou Voyageurs en France est clair : les « Nomades » ne furent pas assignés à résidence des suites d’une politique nationale anti-tsigane, mais en raison d’impératifs sécuritaires et militaires ; ils ne furent pas enfermés dans de véritables camps de concentration, mais dans des camps adaptés à eux ; ils ne furent pas victimes de travail forcé, mais d’une mise au travail à visée intégrative ; ils ne furent pas déportés parce qu’ils étaient roms, yéniches, manouches, gitans, sinti ou voyageurs, mais parce qu’ils étaient là au mauvais moment. Ajoutons un dernier argument tout aussi insidieux : si la mortalité des internés fut si grande dans les camps français, ce n’est pas parce que l’internement visait à affamer et à tuer lentement un groupe, mais parce que « la mortalité traditionnellement observée dans les populations nomades » [24] était élevée.

Un massacre lent

Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, malgré́ l’immobilisation forcée, l’interdiction de travailler, l’assignation à résidence, l’internement, la famine et, pour certaines d’entre elles, la déportation, de nombreuses familles tentaient de survivre. Cela ne suffisait pourtant pas, il fallait aussi faire face aux politiques d’après-guerre qui les ciblaient. La qualification des persécutions subies a été opacifiée de façon majeure par la continuité de l’anti- tsiganisme de la guerre et de l’après-guerre. Il aurait sans doute été évident aux yeux de tous que les « Nomades » avaient été victimes d’un processus génocidaire interrompu par la Libération, si le Gouvernement provisoire les avait immédiatement libérés et avait condamné le traitement qui leur avait été infligé. Mais tel n’a pas été le cas. Qui plus est, les principaux responsables de la poursuite de ces politiques anti-nomades firent comme si les « Nomades » en France n’avaient pas été victimes de persécutions pendant la Seconde Guerre mondiale. Ainsi, lorsque l’Allemagne fédérale s’enquit, dans les années 1960, de l’application aux « Tziganes » vivant en France de la loi allemande permettant l’indemnisation des personnes apatrides ou refugiées pendant les persécutions nazies, le conseiller Pierre Join-Lambert répondit que les « Tsiganes » français n’avaient pas subi le même sort que les « Tsiganes » allemands, qu’ils n’avaient pas non plus été privés de liberté et qu’il n’y avait donc pas lieu de les indemniser (Foisneau 2022a : 239) [25].

Face à ce déni, quelques rares personnes prirent publiquement la parole pour raconter les épreuves vécues par les collectifs romani et voyageurs pendant la guerre (en France et en Europe). Elles étayèrent leurs propos avec des chiffres qui ne se fondaient pas encore sur un comptage effectif des victimes, mais se voulaient révélateurs. Ainsi, dans un livre pionnier, Donald Kenrick et Grattan Puxon (1972) dénombraient 30 000 internés « nomades » en France. Ce nombre est également retenu par Christian Bernadac (1979 : 44) dans un chapitre de L’Holocauste oublié, intitulé « Les antichambres françaises d’Auschwitz ». Cette évaluation visait à faire reconnaître une persécution là où les travaux historiques sur le sujet n’avaient pas encore abouti. Il est donc surprenant que le premier ouvrage universitaire consacré à la persécution des « Nomades » en France s’ouvre sur une critique acerbe de ces chiffres qualifiés de « sans fondements » (Peschanski 2010 [1994] : 14), avant de proposer celui tout aussi infondé de 3000 internés. S’opposer aux rares militants, historiens et journalistes d’après-guerre qui tentèrent de décrire et nommer cette persécution est un choix politique. Avancer un chiffre qui s’appuie sur des sources parcellaires à une époque où toutes les archives administratives n’étaient pas encore accessibles l’est également (Ibid. : 39), dans la mesure où cette comptabilité́ hâtive a contribué à la dénégation du génocide. Quelques années plus tard, Emmanuel Filhol et Marie-Christine Hubert proposèrent une révision à la hausse en estimant, quant à eux, qu’il y eut entre 6000 et 6500 personnes internées « nomades » sur le territoire métropolitain (2009 : 349). Mais ce décompte, même corrigé, pose encore problème puisqu’il n’est toujours pas, 75 ans après les faits, adossé au dénombrement précis des victimes des camps d’internement et qu’il ne prend pas en considération celles de l’assignation à résidence. Enfin, ajoutons qu’un tel recensement, à supposer qu’il soit exact, n’a aucun sens s’il n’est pas mis en rapport avec le nombre de « Nomades » présents en France avant la guerre ; or, celui-ci n’existe pas non plus (Foisneau 2022a : 77-79).

Il faut insister sur le fait que la comptabilité́ ne dit rien de la nature de la persécution. Un génocide est l’organisation intentionnelle de l’élimination d’un groupe spécifique, aux conséquences transgénérationnelles. Il ne s’agit pas nécessairement d’une « extermination systématique » perpétrée dans les faits – ce pléonasme étant souvent employé par ceux qui nient la portée génocidaire de certains crimes. Un génocide est avant tout un processus qui se déroule en plusieurs étapes, et qui peut ne pas aboutir. Que l’on prenne la définition de l’Organisation des Nations unies ou celle, plus large, de Raphaël Lemkin, la persécution des collectifs romani et voyageurs sur le sol français métropolitain pendant la Seconde Guerre mondiale répond à l’ensemble des critères retenus : l’identification étatique d’un groupe donné, une planification nationale de la privation de liberté et des moyens de subsistance de ce groupe, l’organisation d’une famine, l’exposition au froid, le transfert d’enfants, le meurtre de membres du groupe. Quant à l’intentionnalité – le fait que ces actions soient menées pour exterminer un groupe en tant que groupe –, elle apparaît à tous les maillons de la chaîne décisionnelle, que ce soit au niveau national, départemental ou local. La clause qui voudrait que la qualification de génocide soit subordonnée à des déclarations publiques et explicites de l’exécutif est excessive. En effet, si l’intention peut se lire dans des déclarations publiques ou privées, elle peut aussi sous-tendre l’élaboration d’un plan visant à éradiquer un groupe par différents moyens, sans que l’objectif de destruction soit clairement énoncé.

La thèse de l’exception française (le « sort à part ») qui voudrait que le génocide des Tsiganes perpétré par les nazis se soit arrêté aux frontières nationales est donc un mythe. Soutenir que les mesures anti-tsiganes mises en œuvre en France pendant la Seconde Guerre mondiale n’avaient pas pour but la destruction des « Nomades », mais la correction d’un « mode de vie » ou d’un « comportement » est idéologique, avec des conséquences durables. Cette thèse réfute non seulement l’existence des Roms et des Voyageurs en tant que collectifs, mais elle dédouane aussi les politiques anti-tsiganes vichystes et républicaines de leur responsabilité dans ce drame. Le postulat du « sort à part » doit également être replacé dans l’histoire de l’après-guerre car, s’il apparaît en toutes lettres dans certains travaux scientifiques à partir des années 1990, il était déjà largement répandu dans l’administration française dès 1946. C’est ce discours dominant qui a permis à la loi de 1912 d’être maintenue jusqu’en 1969 ; c’est lui qui a autorisé le ministère des Anciens Combattants à rejeter le statut d’« internés politiques » pour les internés dits « Nomades » ; c’est lui qui a privé les victimes françaises des indemnisations de l’Allemagne fédérale en 1962 ; et c’est encore lui qui a justifié le refus de la Commission interministérielle pour l’étude des populations d’origine nomade de mettre en place une enquête nationale sur les persécutions de la guerre (1963).

La forme de la persécution des « Nomades » en France pendant la Seconde Guerre mondiale fut celle d’un génocide lent, qui ne s’interrompit pas. Regroupés dans des lieux surveillés, privés de moyens de subsistance, exposés intentionnellement au froid et à la faim, séparés de leurs enfants, frappés, violés, tués, les membres des collectifs romani et voyageurs ne cessèrent pas de mourir après la libération des camps et la levée de l’assignation à résidence (Kenrick & Puxon 1974 ; Filhol & Hubert 2009 ; Foisneau 2022a). Les individus de plus de trente ans au moment de la guerre virent leur espérance de vie drastiquement réduite et moururent souvent prématurément dans les années 1960-1980 [26]. Dès lors, comment compter le nombre de victimes réelles de ces politiques ? Quant aux descendants, ils continuent de subir les conséquences multiples de ce processus génocidaire : économiques, juridiques, sanitaires, familiales, etc. Comment penser et qualifier ces effets sur le long terme ? Il est plus que temps pour les historiens et les anthropologues d’affronter ces réalités.

La question politique qui reste désormais en suspens est celle de savoir pourquoi certains historiens ont décidé de refuser aux Roms, Sinti, Manouches, Gitans, Yéniches et Voyageurs le statut de victimes d’un génocide sur le sol français. Il reste aussi à s’interroger sur le choix de l’État de soutenir un projet de musée-mémorial qui nie la portée raciale et génocidaire de la persécution des « Nomades ». En 2024, les descendants ayant résisté à la sédentarisation forcée initiée après-guerre ne peuvent toujours pas choisir librement leurs lieux de vie et demeurent enfermés dans un réseau d’aires d’accueil. Ce dispositif fonctionne grâce à l’identification d’un groupe donné – les « gens du voyage » – qui est encore fiché par les services de police et de gendarmerie, mais aussi par le biais de terrains désignés, d’un monitorage de leurs activités économiques et d’une surveillance de leurs pratiques éducatives. Le débat autour de la qualification des persécutions de la Seconde Guerre mondiale n’est donc pas réservé aux historiens : la manière dont il est posé détermine, en partie, les relations que nous entretenons aujourd’hui avec les Roms, Sinti, Manouches, Gitans, Yéniches et Voyageurs.

Lise Foisneau, anthropologue, chargée de recherche au CNRS

Références citées :

About, Ilsen

2021 « Génocide et persécutions des Roms et Sinti en Europe, 1933-1946 », in Alexandre Bande, Pierre-Jérôme Biscarat & Olivier Lalieu, eds, Nouvelle Histoire de la Shoah. Paris, Passés composés : 123-138.

2023 « Pour une histoire comparée du génocide et des persécutions des Roms et Sinti en Europe de l’Ouest, 1939-1946 », Revue d’histoire de la Shoah 217 : 9-32.

About, Ilsen, ed.

2023 Revue d’histoire de la Shoah 217 : Persécutions des Roms et Sinti et violences génocidaires en Europe de l’Ouest, 1939-1946. Paris, Mémorial de la Shoah.

Asséo, Henriette

2005 « L’avènement politique des Roms (Tsiganes) et le génocide : la construction mémorielle en Allemagne et en France », Le Temps des médias 5 : 78-91.

2007a « L’invention des “Nomades” en Europe au XXe siècle et la nationalisation impossible des Tsiganes », in Gérard Noiriel, ed., L’Identification. Genèse d’un travail d’État. Paris, Belin (« Socio-histoires ») : 161-180.

2007b « Pourquoi tant de haine ? L’intolérance administrative à l’égard des Tsiganes de la fin du XIXe siècle à la veille de la Deuxième Guerre mondiale », Diasporas. Histoire et sociétés 10 : 50-67.

2014 « Une historiographie sous influence », in Catherine Coquio & Jean-Luc Poueyto, eds, Roms, tsiganes, nomades. Un malentendu européen. Paris, Karthala (« Hommes et sociétés ») : 61-82.

Bauer, Yehuda & Sybil Milton

1992 « Correspondence : “Gypsies and the Holocaust” », The History Teacher 25 (4) : 513-521.

Bernadac, Christian

1979 L’Holocauste oublié. Le massacre des Tsiganes. Paris, France-Empire.

Bordigoni, Marc

2013 Gens du voyage. Droit et vie quotidienne en France. Paris, Dalloz (« À savoir »).

Daudin, Virginie

2023 « Logiques des transferts et pratiques répressives : la population du camp des nomades de Montreuil-Bellay, 1941-1945 », Revue d’histoire de la Shoah 217 : 157-181.

Delclitte, Christophe

1995 « La catégorie juridique “nomade” dans la loi de 1912 », Hommes & Migrations 1188-1189 : 23-30.

Filhol, Emmanuel & Marie-Christine Hubert

2009 Les Tsiganes en France. Un sort à part, 1939-1946. Préf. par Henriette Asséo. Paris, Perrin.

Fings, Karola

2023 « La reconnaissance politique et juridique du génocide nazi des Roms

et des Sintis en Rfa [propos recueillis par Bérénice Zunino et Fabien Théofilakis] », Guerres mondiales et conflits contemporains 292 : 97-114.

Foisneau, Lise

2022a Les Nomades face à la guerre, 1939-1946. Avec la collab. de Valentin Merlin. Paris, Klincksieck (« Critique de la politique » 25).

2022b « Do French “Nomads” Have a War History ? A Review of Seventy-Five Years of Historiography », Critical Romani Studies 4 (2) : 34-54.

Heddebaut, Monique

2018 Des Tsiganes vers Auschwitz. Le convoi Z du 15 janvier 1944. Avant-propos d’Henriette Asséo. Paris, Tirésias-Michel Reynaud (« Ces oubliés de l’histoire »).

2023 « L’assignation à résidence des nomades dans la Nièvre, 1939-1946 : une répression au quotidien », Revue d’histoire de la Shoah 217 : 183-213.

Hubert, Marie-Christine

2000 « L’internement des Tsiganes : un premier pas vers leur socialisation ? », Revue d’histoire de la Shoah 168 : 107-139.

Joskowicz, Ari

2023 Rain of Ash. Roma, Jews,and the Holocaust. Princeton-Oxford, Princeton University Press.

Kenrick, Donald & Grattan Puxon

1972 The Destiny of Europe’s Gypsies. London, Heinemann Educational for Sussex University Press (« Columbus Center Series. Studies in the Dynamics of Persecution and Extermination »).

Lemkin, Raphael

1944 Axis Rule in Occupied Europe. Laws of Occupation, Analysis of Government, Proposals for Redress. Washington, Carnegie Endowment for International Peace, Division of International Law.

Lewy, Guenter

2003 [2000] La Persécution des Tsiganes par les nazis. Trad. de l’anglais par Bernard Frumer ; avant-propos par Henriette Asséo. Paris, Les Belles Lettres (« Histoire » 59).

L’Huillier, Germaine

1948 « Reminiscences of the Gypsy Camp at Poitiers (1941-1943) », Journal of the Gypsy Lore Society 27 (1-2) : 36-40.

Moreigne, Christophe

2013 « Les nomades dans la Creuse, assignation à résidence et internement administratif, 1940-1946 », Mémoires de la Société des sciences naturelles, historiques et archéologiques de la Creuse 58 : 299-332.

Peschanski, Denis

2010 [1994] Les Tsiganes en France (1939-1946). Avec la collab. de Marie- Christine Hubert et Emmanuel Philippon. Paris, Cnrs Éd.

Rabinbach, Anson

2008 « Raphael Lemkin et le concept de génocide »,

Revue d’histoire de la Shoah 189 : 511-554.

Pour citer cet article : Lise Foisneau, « Le génocide des “Nomades”. Figures du déni. », L’Homme, 2024, 249 : 113-130 (© Éditions de l’EHESS).

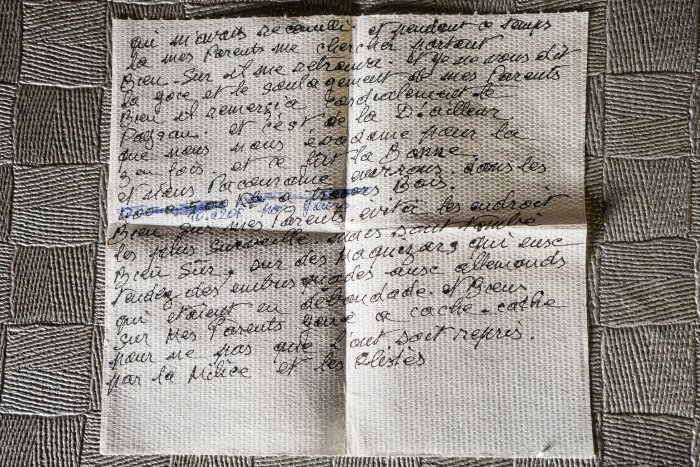

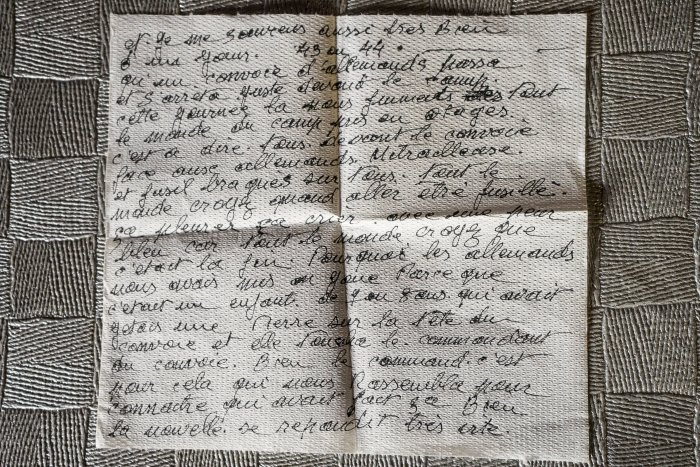

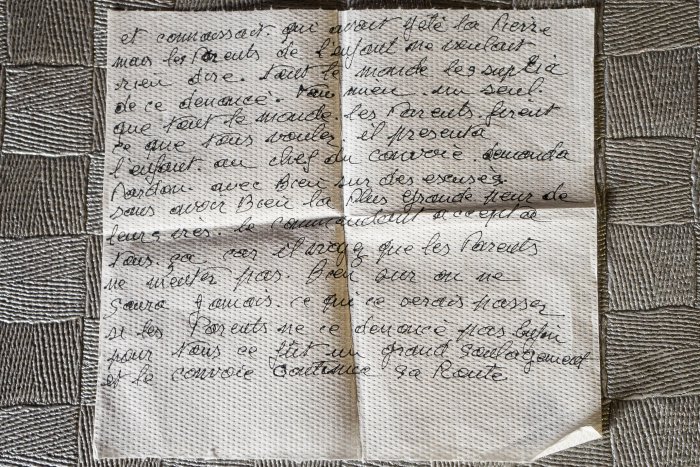

Crédits : photographie de Valentin Merlin, texte de Léon Alfred Wenterstein : « Souvenirs du camp de Montreuil-Bellay rédigés dans les années 2010 ».