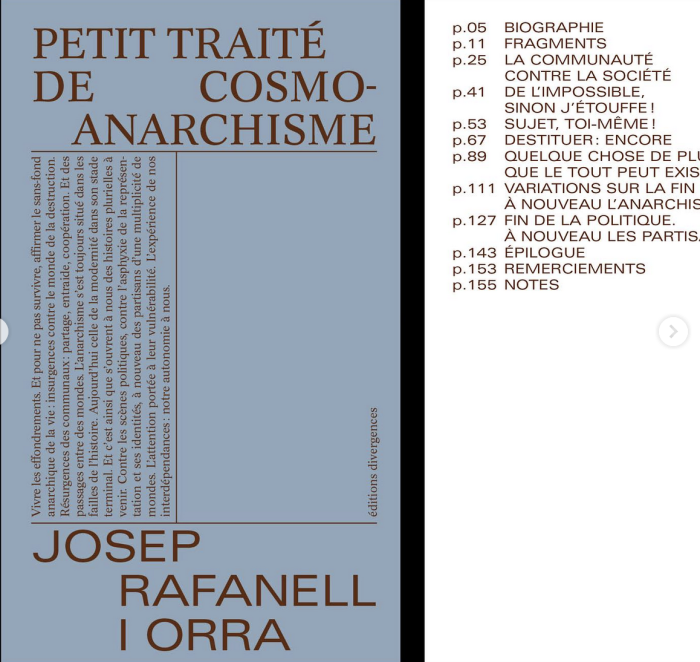

[Josep Rafanell i Orra que nous accueillons régulièrement dans nos pages, vient de publier un lumineux Petit Traité de cosmoanarchisme aux éditions Divergences. Nous en publions ici une petite présentation suivie de l’épilogue du livre.]

Les représentations des catastrophes prolifèrent, nous sommes ensevelis par le foisonnement de son imagerie : des politiciens qui paradent débitant leur poison prétendant parler en notre nom, des milliards de selfies exposant des âmes esseulées, des scènes de guerre, si loin si près, distribuant les camps des bons et des mauvais assassinés, des foules de nouveaux gueux errant dans des smart-cities écolos, des irruptions de cataclysmes climatiques, le tout transporté, quadrillant le monde, par des réseaux qui nous asphyxient.

Pour sortir du catastrophisme c’est dans un mouvement cataphorique que nous devons nous embarquer. Les catastrophes peuvent nous porter, nous entraîner du ciel des idées vers le sol des expériences qui rendent le monde habitable. Il faut faire lieu à nouveau pour que surgisse la communauté contre l’espace du désastre administré. Mais iI n’y a pas de communauté sans communisation : des rapports qui situent les interdépendance entre des êtres. Et il n’y a pas de communisation sans des passages entre des mondes. Pour chaque ici, il y aura toujours des ailleurs. C’est l’expérience transitive qu’il nous faut alors cultiver. Nous ne sommes qu’en faisant exister ce qui en retour nous fait exister. A nos risques et périls, il nous faut mener une lutte acharnée contre les abstractions mortelles, leur univers peuplé de représentations et d’identités. C’est d’une rêverie malsaine dont il faut sortir : celle qui voudrait que l’être n’est que ce qu’il est pour se fonder en tant que sujet, au prix du dépeuplement des mondes où des êtres autres trouvent à exister.

« Comment un être peut-il en prendre un autre dans son monde, mais en en conservant ou respectant les rapports et le monde propre ? », nous dit Deleuze dans son commentaire sur l’éthologie qui se dégage du spinozisme (Spinoza philosophie pratique, « Spinoza et nous »).

Le monde revient dans la réactualisation de vieilles histoires écrasées, dans la reprise de bifurcations avortées, si nous désertons la circularité du présent enfermé dans lui-même.

L’anarchisme s’est toujours situé dans les failles de l’histoire. Il proclame que quelque chose de plus que le Tout peut exister, tout ce qui reste : partage, entraide et leurs milieux de vie associés. Notre inadaptation sociale. A nouveau des fragments et leurs compositions. D’un monde à un autre il ouvre les voies des modes d’existence de la communauté, vers autre chose que les prisons sociales avec leurs sujets. Etre plus que ce que nous sommes pour ne pas rester enfermés dans la chimère de l’enclosure de notre propre totalité.

Il s’agit alors de plaider pour l’anachronisme : le retour des communaux contre la dramaturgie politique, contre les démiurges déments qui veulent nous représenter.

Résurgences dans les cassures du temps des destructions, l’émergence des modes d’existence qui désertent le stade terminal du Progrès et dont la débâcle annoncée nous offre le visage du libéral-fascisme avec ses masses d’atomisés.

Insurgences où se manifeste le sans-fond anarchique de la vie. Plus de principes premiers ni origines. Le refus de l’arkhè, de la Loi contre le droit à exister de telle ou telle manière au gré des rencontres avec d’autres manières d’exister.

Dans les recommencements, quelque chose de plus que le Tout peut exister qui nous parle de fragments du monde et leurs potentiels d’association, des rencontres entre des êtres hétérogènes, de la trame insurgente de nos interdépendances qui font exister des lieux habitables. L’anarchisme ne sera plus social. Il sera cosmologique ou ne sera plus.

Contre les scènes du politique, contre l’asphyxie de la représentation et ses identités, à nouveau des partisans d’une multiplicité de mondes. L’attention portée à leur vulnérabilité. L’expérience de nos interdépendances : notre autonomie à nous.

Épilogue

Mais d’où peut bien sortir cette voix ? Qui a dit

« Aïe » ?

Il n’y a pourtant ici d’âme qui vive ! Ce n’est

pas ce

morceau de bois qui pleure et qui crie

comme un enfant ?

Non, c’est impossible. Ce

morceau de bois, le

voici : c’est un vulgaire morceau de

bois, une bûche

comme toutes les bûches,

une bûche à mettre dans le

feu pour faire bouillir des

haricots… Et alors ?…

Personne n’a pu s’y cacher ?

Si quelqu’un s’y est caché,

tant pis pour lui. Pour le

moment, je continue !Collodi, Pinocchio

« Quand je suis dehors, le matin, je vais à la rencontre du soleil, et le soir, quand je suis dehors, je le suis, et jusque chez les morts. Je ne sais pas pourquoi j’ai raconté cette histoire. J’aurais pu tout aussi bien en raconter une autre. Âmes vives, vous verrez que cela se ressemble ». Ainsi parlait chez Beckett, l’inconsolable, le dépossédé, l’expulsé, l’épuisé [1] (« Seul l’épuisé est assez désintéressé, assez scrupuleux. » : Deleuze).

Je ne peux ici pour conclure qu’empiler les paroles des ancêtres et les honorer. À quoi bon fabriquer de nouvelles phrases ?

J’ai tenté d’écrire ce livre comme une spirale. Caracol. Du dedans vers le dehors. Et inversement. Des thèmes reviennent avec insistance. Ils sont repris comme autant de ritournelles. De la réussite ou l’échec de cette tentative, de sa formation, c’est au lecteur d’en juger. Je préférerais, certes, qu’il soit juge et partie...

Quitter les débris de la modernité avant que le monde ne s’efface. Mais pour cela retrouver la pluralité des temps. Fuir sa projection dans la seule ligne du temps qui conduit à la révélation de sa fin apocalyptique. C’est dans une multiplicité des temps insurgents, en tissant le dehors, dans le grand large, dans les labyrinthes du passé, tels de palimpsestes à demi-effacés du texte officiel de l’Histoire, qu’apparait ce qui n’a pas encore été écrit.

Pendant les trois ans qui ont accompagné la rédaction de ce livre j’ai tenté avec d’autres de contribuer à l’instauration de paysages où s’allient des formes de concernement mutuel. Je me suis livré à des enquêtes sur les manières de faire exister des réciprocités dans des ailleurs qui s’adressent à mon ici. Mais j’ai appris que cet « ici » il faut le fabriquer. Il a pour nom amitié.

Il arrive que les mots ne nous disent plus rien. Qu’ils soient épuisés. Non pas qu’ils n’ont plus de sens. Oh, ils sont justement pétris de sens ! Ils y sont figés. Mais qu’ils cessent de nous écraser avec leur signification pour devenir autre chose, le vecteur d’une intimité retrouvée. Celle qui fait que nous sommes capables de sentir l’intimité des autres : humains, papillons, une belle-mère, jusqu’aux pierres et les arbres et leurs ombres qui parsèment les chemins. (« c’est toujours un Autre qui parle, puisque les mots ne m’ont pas attendu et qu’il n’y a de langue qu’étrangère ; c’est toujours un Autre le propriétaire des objets qu’il possède en parlant. Il s’agit toujours du possible, mais d’une nouvelle façon : les Autres ont des mondes possibles, auxquels les voix confèrent une réalité toujours variable, suivant la force qu’elles ont, et révocable, suivant les silences qu’elles font. » [2]). Elle est là la lutte acharnée que nous pouvons mener aujourd’hui : retrouver l’intimité de notre âme dans l’accueil des autres âmes pour entendre leurs silences et leurs voix. Participer alors à l’animation du monde c’est en percevoir le dehors. Et retrouver avec douceur le dedans du dehors. Là où une forme de pensée jaillit qui est donc expérience de la pensée. Limites de l’expérience qui sont l’expérience des limites lorsque le dehors se dérobe. Sentir et penser avec le monde et accepter parfois d’en être exclus.

Ne plus faire intrusion. C’est dans le renoncement que réside la mélancolie de notre époque. Confrontation cosmologique avec ce que nous ne devons pas habiter sous peine de ravages. Rien à voir avec l’évitement, avec des lassantes épreuves psychologiques qui protègent le « moi » de ce qu’il n’est pas.

Beckett encore, dont Deleuze nous rappelle que l’épuisé nous dit l’épuisement du possible qui nous enchaine à la langue du présent. Car il arrive que la toute-puissance du langage, sa manie interprétative, ses définitions, nous terrasse. Y renoncer pour que la manifestation de l’imperceptible advienne.

Non pas l’imaginaire, mais l’engagement vital dans l’imagination qui nous fait voir ce qui n’est pas encore là. Non pas le rapport du moi au réel juste pour en vérifier l’impossibilité et pouvoir revenir au moi ; mais l’enchainement aux autres enchaînés à leurs autres par lesquels des ailleurs se manifestent. Tout nous enchaine sans cesse, rien ne s’achève en soi. La seule impossibilité qui s’impose est celle d’une fantomatique plénitude. Dès lors que nous imaginons la réalité en train de se faire elle se multiplie en fragments. « Imagination Morte Imaginez. »

Penser, dire, mais surtout percevoir pour pouvoir sentir. Je ne sais plus qui disait : « ils appellent ça pensée mais ce sont des visions ». Et savoir ne pas savoir. De cela, j’en sais la provenance : d’une histoire bancale que je me dois d’honorer, celle des miens, les sous-prolétariens d’une longue et interminable guerre civile peuplée de morts ignorés et de fantômes qu’il faut faire vivre. Car il y eut bien une révolution et une guerre civile. Indissociables. Comment pouvait-il en être autrement ? Ce sont les brisures d’une histoire qui m’ont fait sortir de moi-même comme le temps sort de ses gonds.

« Il faut espérer que le temps viendra […] où la meilleure manière d’utiliser le langage sera de le malmener de la façon la plus efficace possible. Puisque nous ne pouvons pas le congédier d’un seul coup, au moins nous pouvons ne rien négliger qui puisse contribuer à son discrédit » [3].

Trouver des formes qui s’accommodent du désordre jusqu’à ce que le dehors surgisse et que dans ses assauts il fasse lieu. Retrouver l’habitable, son expressivité. Et alors ce sera à nouveau la fête : non plus celle, mauvaise, d’un moi voulant s’oublier alors qu’il y reste scotché dans son ivresse grandiloquente, mais celle où des êtres disparates se tiennent par la main, possédés, animés par la puissance d’un rassemblement que l’on sait, et que l’on veut, provisoire. Enfin la communauté. Puis sa dissolution. Recommencer. Encore.

Aposiopèse. Quel mot étrange et beau : laisser au silence le soin de faire advenir le nouveau.

Et « que devienne un autre âge que celui où je devins ce que je fus. Ah je vous en foutrai des temps, salauds de votre temps ». Salauds ceux qui vivent dans leur temps et qui se rêvent dans la vérité d’un présent éternel et clairvoyant. Il faudrait pouvoir écrire un traité des pénombres qui revendique le refus de la clarté, qui fuit la maniaquerie des définitions, qui ne cherche plus le vrai du faux et où des lignes du temps s’entremêlent dans notre appartenance au sans-fond de la vie anarchique.

Il ne s’agit pas de proclamer le « commun » comme un slogan. Il ne s’agit même plus de communauté mais bien de communisation : des usages qui sédimentent les réciprocités qui nous font exister. Communisation est le nom de toute thérapeutique digne de ce nom.

(J’avais accueilli Samuel, comme toutes les semaines depuis trois mois, dans le sinistre bureau d’un Centre d’action sociale d’une quelconque ville de la Seine-Saint-Denis, avec le typique mobilier industriel d’un des grands fournisseurs de tous les services publics français. Samuel a sans doute fait l’objet d’un diagnostic de schizophrénie. A ne pas en douter son apragmatisme, l’absence de manifestations d’émotions dans sa relation aux autres l’avait facilité. Il avait à ce moment-là 38 ans. Il vivait seul avec sa mère dans un logement HLM d’une des grandes tours d’une cité qui peuplent les paysages ravagés des villes de banlieue. La plupart du temps il restait enfermé dans son appartement. Mais régulièrement il s’adonnait à un rituel : il choisissait une ligne de bus avec laquelle il accomplissait une traversée géographique. Du terminus au terminus. Il traversait ainsi Paris du nord au sud, de l’est à l’ouest. Il lui arrivait de descendre du bus, de regarder un monument remarquable et puis d’y remonter. Et ainsi de suite sans fin.

Il m’avait été adressé par une collègue « conseillère d’insertion ». Samuel bénéficiait du RSA mais se montrait incapable d’être « coopératif » dans la construction de son « projet d’insertion ». Donc, le voilà chez le psy du service. Il faut dire qu’effectivement établir un dialogue avec lui était une épreuve titanesque. Il me fallut aussi me résoudre à accepter ses brèves réponses à mes questions suivies d’interminables silences. Ou alors à monologuer, moi, de mon côté. Et c’est ainsi qu’un jour me vint une idée. Je le questionnais sur mon accent : avez-vous remarqué mon accent étranger, luis dis-je. Oui, me répondit-il. Vous êtes-vous demandé d’où je viens ? Non, me rétorqua-t-il. Et me voici à lui parler de mes origines, du départ de mon pays, de l’étrangeté de rester étranger. Ce fut à partir de ce jour-là que nos échanges s’animèrent. Il commença à son tour à raconter des histoires sur sa mère, sur son père disparu dont il n’avait plus de souvenirs, il se mit à parler des paysages de son enfance lorsqu’il vivait dans un village de la Manche, puis de son départ vers la région parisienne comme un exil, les tours de la cité où il habitait aujourd’hui, les émeutes qui y eurent lieu quelques années auparavant...

C’est alors que je pus lui proposer de fréquenter des ateliers proposant des activités dans la ville. Nos rencontres s’espacèrent. Il me faisait dorénavant des récits de ses expériences sans que j’eusse à le soumettre à un pénible interrogatoire, sans qu’il eût à me soumettre à ses silences. Puis un jour, je cessai de le voir).

La société est l’endroit sans endroits où l’on peut vivre ensevelis par des relations mais sans fabriquer des rapports. C’est une machination qui nous éloigne des manières de nous rapporter les uns aux autres. C’est ce qui rend impossible l’appropriation qui donne des propriétés à nos relations : dans le surgissement et la multiplication des lieux. Il suffit alors de cultiver la disposition à éprouver la joie des interdépendances : je n’existe que de faire exister ce qui en retour me fait exister. Accepter que nous sommes plus que nous-mêmes. Que les variations des rapports entre des mondes sont inépuisables dans l’effondrement du fondement.

Que reste-t-il de nos anciennes aventures politiques ? Il reste, aux effondrés à s’embarquer dans les infinies variations des liens par lesquels les âmes repeuplent le réel. Y compris avec la pierre solennelle qui nous dit l’âge dérisoire des humains. S’impose alors comme une évidence le sabotage du monde Un. Surgissent à nouveau les partisans d’une multiplicité de mondes. L’affaire est devenue limpide : l’accélération des destructions de l’habitabilité de la terre exige le désarmement de l’entreprise du ravage. Ruiner les ruines ruineuses [4]. Pas un charmant château avec ses pierres recouvertes de mousse dans la brume du matin. Ni une ancienne aciérie qui rouille avec sa mémoire des luttes prolétariennes. Mais la ruine froide de la Raison. Nous apprendrons comment. In-évi-ta-ble-ment, disait l’enfant Ernesto qui ne voulait apprendre que ce qu’il savait déjà [5].

Dans les temps à venir, il nous faudra beaucoup détruire pour que des transitions de l’expérience, des passages, puissent tracer leurs chemins au travers un archipel de mondes.

Landauer proclamait en 1901 quelques années avant le coup de massue porté à la modernité par sa propre entreprise mondiale de mort mécanisée :

« L’anarchie n’appartient pas à l’avenir, mais au présent ; elle n’est pas affaire de revendications, mais affaire de vie. Il ne s’agit pas de nationalisation des conquêtes du passé, il s’agit de la naissance d’un peuple nouveau qui, venant des petits commencements, se forme de tous les côtés par colonisation intérieure, au milieu d’autres peuples, dans des nouvelles communautés. Il ne s’agit point de lutte des classes des non-possédants contre des possédants, mais il s’agit du fait que des êtres libres, moralement forts et maîtres d’eux-mêmes, se séparent des masses pour s’unir dans de nouveaux liens. » [6]

Depuis, d’autres cataclysmes sont passés par là. Il est redevenu impossible à l’être de s’arranger avec ce qu’il est. Nous ne serons plus jamais « ni forts ni maîtres de nous-mêmes ». Nous sommes forts seulement de l’attention que nous pouvons porter à la vulnérabilité de ce qui relie les êtres qui entraîne des transfigurations. Car notre force réside dans la lutte acharnée contre les puissances qui négligent les manières d’exister, qui anéantissent les passages qui rendent possibles les rencontres.

Il suffit du naufrage d’un rafiot avec sept cents migrants engloutis par la mer sous les yeux des polices de Frontex pour qu’on puisse les oublier. C’est là le peuple qui manque. L’âge de l’émancipation du peuple est révolu si nous n’envisageons pas les passages vers sa fragmentation. Je garderai des mots de Landauer leur visée vers la sécession, sa passion éperdue pour la communauté par le retrait. Et je n’oubliai plus que la révolution ne peut être que la dissolution de la société où se rassemblent des sujets esseulés. Que y avait-il avant le Sujet ? La force des liens entre les êtres. Que retrouverons-nous après lui ? La magie à nouveau ; des forces et des puissances qui relient.

C’est en vérité à la fin définitive de l’Homme à laquelle nous assistons. Michel Foucault dans Les Mots et les Choses disait : « L’homme est une invention dont l’archéologie de notre pensée montre aisément la date récente. Et peut-être la fin prochaine. »

Peut-être qu’en fin de compte ce n’est pas Dieu qui est mort mais l’Homme qui en avait fait le nom terrible de l’Absolu. « Dieu existe, disait Fritz Zorn. Je considère même cette phrase comme la possibilité d’un fait. Mais même si cette phrase devait être juste, elle n’est juste que si on la précise de la manière suivante : Dieu n’existe qu’en partie, pour le reste il est liquidé » [7]. Peut-être que Dieu n’est pas mort car il n’a jamais été rien d’autre qu’une pure transition. D’un monde à un autre, des Dieux adviennent et puis deviennent. Nous pouvons à notre tour devenir des fidèles passagers dans les régions de l’anarchie du cosmos. Si nous voulons une vie bonne il nous reste à fabriquer à l’Homme une bonne mort. Sortir enfin de la modernité et de ses désastres se résume peut-être à cela : en finir avec l’autonomie du sujet comme fondement. Mais pour cela il faut entendre les appels du monde.

Bonjour. Peut-être pourra-t-il apaiser

Le vent obscur, et que plus lentes,

Suaves, accompagnées,

Viennent les heures nouvelles

Aujourd’hui [8].

À bon entendeur, salut.