L’économie est entrée dans une phase dans laquelle le mythe ultra-« libéral » de la société ouverte est mort. L’idée selon laquelle le capital aurait pu être domestiqué par l’État démocratique et parlementaire est morte avec elle. En France, à propos de notre gloire nationale, Bernard Arnault, on peut lire dans la presse : « Pour la première fois en France, où il n’y a rien au-dessus de l’État, un particulier est plus puissant que le roi. » (cité par Catherine Malabou). Comme tous les mythes exténués, celui d’une corrélation entre primat de l’économie et victoire des régimes représentatifs est enfin ramené à son caractère objectif : corrélation n’est pas causalité.

Hypothèse 2 : Nous ne sommes pas encore sortis du navire commercial de l’époque féodale

Hégémonie du véhicule

Dans son essence historique, l’économie est une métaphysique logistique qui prend sa source dans l’angoisse aventureuse des navires de commerce envoyés massivement vers le Nouveau Monde (XV-XVI° siècle). Étymologiquement, l’économie devrait définir les lois ou normes mesurées de l’oikos, de l’habitat, de « l’habitabilité ». Mais si l’on se réfère aux prémices de l’économie mondialisée du proto-capitalisme nous n’avons affaire ni à du nomos (de la norme) ni à de l’oikos (de la maison). Le seul « habitat » dont le capital a à sa charge est la caravelle et le navire commercial, le négrier. La seule « norme » qu’il se donne est double. Maximisation du chargement des coques et des cales du véhicule de commerce – le maximum de la « capacité de charge » du navire – la limite logistique du contenu relatif au contenant mouvant. Minimisation du risque acceptable pour les investisseurs qui « misent », qui « parient » littéralement, sur l’aventure océanique existentielle-exotique où devront peiner les matelots du pont, souffrir les esclaves et sévir les capitaines. Ces deux exigences ne sont soumises qu’au tribunal du retour sur investissement : du profit périlleux qui, en certaines occasions, pour les plus paresseux, pourra se changer en confort de rente. Si l’on garde à l’esprit que l’économie (et, implicitement, le capitalisme) est la généralisation mondiale à toutes les formes de vie de la logique véhiculaire d’une expédition à bord du négrier (cf. Markus Rediker), que le capitalisme est la métaphorisation abstraite du vaisseau amiral de la flotte commerciale, et que nous sommes toutes et tous encore trimant à bord du négrier, un certain nombre d’éléments concrets et matériels de l’expérience actuelle du globe prennent d’un seul coup une lumière totale. Ces deux principes logistiques ont deux conséquences : premièrement, la réduction de tout ce qui se trouve à bord du véhicule en valeur – à l’époque, en épices, en espèces. Deuxièmement, puisqu’il s’agit d’expéditions à haut risque et d’un pari pour les investisseurs (les actionnaires de la compagnie des Indes, ceux de la ligue hanséatique) la minimisation du risque ne porte pas sur l’expédition elle-même, mais sur les conditions dans lesquels l’échecs de l’expéditions ne vous apportera pas la ruine. Ce point est important : minimiser le risque, ici, ce n’est pas être tempérant, prudent ou modéré. La deuxième conséquence est donc que l’économie, en ce sens, n’a jamais été économe mais toujours au bord des mondes, à tendre vers la limite, à se situer sous le signe de l’excès du risque - jusqu’aux drames paroxystiques du naufrage ou de la catastrophe.

Le commerce maritime des premiers temps est une aventure brutale que seul un certain nombre de personnalités bien spéciales peuvent mener. Mais ce caractère psychologique, n’en déplaise aux immoralistes de l’entreprise, repose, en réalité, sur un mécanisme d’emprise. Ce mécanisme, David Graeber l’a exhumé sous le terme de dette. David Graeber, en nietzschéen, fait l’hypothèse la plus juste à propos du caractère psychologique et donc la « morale » de l’économie. Pour lui, le capitaine, qu’il soit Colomb, Magellan ou Cortès, surtout Cortès, sont des hommes prêts à prendre le risque de partir, de « brûler leurs vaisseaux ». Mais, contrairement aux niaiseries libérales, ce risque, ils ne le prennent pas comme esthètes contemplatifs ou consommateurs décérébrés d’intensités et de sommets, ils ne le prennent pas parce qu’ils auraient été frappés par la grâce de l’océan infini et l’Appel brûlant de l’Aventure. Aucun d’entre eux n’est un bourgeois réactionnaire en suspension à la Tesson. Ils ne sentent pas le besoin de porter sur le monde un regard crépusculaire qui les excepterait de toute pression mondaine. Ils le prennent, au contraire, ce risque, parce qu’ils sont traqués par une force. Une force faite pour les mettre à mort. Cette force, c’est la dette.

Dans le cas de Cortès, la dette est le produit de la vanité et du luxe [1]. Ce n’est pas le cas de ses subordonnés. Si Cortès doit partir parce qu’il s’est ruiné en parures pour surmonter son statut social, ses hommes se sont ruinés pour lui et avec lui pour se vêtir, s’armer, s’habiller et partir. C’est la double pression d’une dette de luxure ordonnatrice et d’une dette d’équipement subordonnée qui « motive » non seulement l’expédition au risque de la mort mais le déluge de cruautés conquérantes qui s’en suivra. Graeber écrit que, si ces hommes ont fini par subjuguer les Amériques, esclaviser les indigènes, exploiter leur travail forcé dans des « mines entourées par kilomètres de cadavres en décomposition » et déployer les pires fiscalités, « ce n’est pas à une psychologie de cupidité froide et calculatrice que nous avons à faire, mais à un mélange beaucoup plus complexe : la honte ou l’indignation vertueuse, la pression frénétique de dettes qui ne cessaient de se composer et de s’accumuler (il est pratiquement certain qu’il s’agissait de prêts à intérêt) et la rage de se voir en position de débiteur après tout ce qu’ils avaient enduré. » Si Max Weber a pu faire de l’esprit du capitalisme une incitation à l’expansion infinie sans établissement fixe sur la terre, c’était dans le cadre, selon lui, du « calvinisme ». Mais, rétorque Graeber, « les conquistadors étaient de bons catholiques médiévaux, même s’ils étaient issus, en général, des éléments les plus implacables et les plus dépourvus de scrupules de la société espagnole. » Ce qui déchaînait en eux la pire des formes de cupidité, ce qui les portait à un paroxysme simultané de brutalité, d’ingéniosité et de convoitise, c’est la pression permanente de la dette. Voilà pour la morale du capital.

L’économie n’est pas comme un navire marchand ou une caravelle de conquistador bientôt changée en navire marchand puis en négrier. Le navire n’est pas la métaphore de l’économie. C’est l’économie qui est la métaphorisation sociale, métaphysique, abstraite et collective, du navire chargé d’esclaves et d’épices, agrémenté de ses subordonnés endettés et de son capitaine endetté. L’économie du capital est, historiquement, la rencontre du phénomène ancestral de la dette, du prêt à intérêt, mainte fois régulés dans les diverses spiritualités à la surface du globe, avec la logique du maximin d’un armateur – maximiser la capacité de charge, minimiser le risque du retour (sur investissement). La dette est la cause morale-motrice du Capital, la capacité de charge est sa cause matérielle, le risque sa cause formelle, et le profit sa cause finale, et, si l’on ajoute à ce schéma aristotélicien des quatre causes, la cinquième cause scolastique, le véhicule est sa cause instrumentale – mais sent-on à quel point ce dernier énoncé est, en quelque sorte, redondant ?

Néoféodalité

Nous étions partis du constat de la corrélation exténuée entre économie et régime représentatif. Aujourd’hui, nous faisons le choix d’examiner le sens de ce constat à travers l’hypothèse d’un Capital féodal ou néo-féodalisme. Deux manières d’aborder ce constat. 1) En restituant les théories politiques élitistes de la Néoréaction (la théorie du « néo-caméralisme » et du « Patchwork » de Mencius Moldbug, ou la NRx). En suivant les nombreux livres portant sur le néo-féodalisme du capital contemporain comme ceux sur le techno-féodalisme selon Cédric Durand ou Yanis Varoufakis ou ceux qui suivent les ramifications de la question du passage du féodalisme ecclésial à l’économie (Comment le capitalisme a commencé ? de Jérôme Baschet). 2) En cherchant les persistances sociales enfouies de la féodalité dans nos vies. En s’attaquant à la fausse mémoire que nous avons, en France, en Occident, de la rupture Révolutionnaire. Et cette deuxième manière d’aborder le problème, nous avons tenté de le faire avec Catherine Malabou et son Il n’y a pas eu de révolution. Avec la première manière (1) d’aborder la question le problème se situerait au niveau du mode d’exploitation économique qu’implique et représente la rente technologique. Avec la seconde manière (2) il s’agit vraiment d’autre chose : faire une herméneutique quotidienne de notre amnésie. L’amnésie qui frappe le sujet occidental qui se croit individuel et libre de soi. Cette amnésie concerne cette vérité, énoncée par Malabou dans l’entretien de ce lundi : la quasi-totalité des « français » (des occidentaux) sont les descendants ou bien des aubains (les étrangers, exilés, les colonisés), ou bien des esclaves, ou bien des bâtards (les abandonnés, les illégitimes), ou bien des serfs. Or cette descendance-là détermine la position sociale de masses immenses de « beaufs et de barbares » : en tant que descendants d’aubains, d’esclaves, de bâtards ou de serfs, ces « français » n’ont pour tout héritage que l’impossibilité et l’impuissance d’hériter et de transmettre des biens. Ceux-là ne peuvent transmettre à leurs enfants qu’une incapacité à transmettre. La reproduction sociale des pauvres, c’est la reproduction de leur propre impossibilité à se reproduire : exténuation sociale générale.

Hanouna et Succession

Ce qui s’exprime, somme toute gentiment, dans la forme féodale de la confiance, de la trahison, de la dépendance personnelle vassalisée dans la défense acharnée de Cyril Hanouna envers Vincent Bolloré n’est qu’un signe conscient, affirmé, revendiqué de ce qui a déjà émergé partout depuis des années dans les structures des entreprises du capital. Les employés de Bolloré n’ont pas de contrat leur garantissant des droits, ils ont des dépendances personnelles, ils sont vassaux. Il y a une persistance seigneuriale dans le champ social du travail : lettres de recommandations, pistonnages, exclusions définitives et mises à mort sociales. Le « mérite », la « valeur », la « compétence », la « formation » n’ont plus aucune réelle efficience face à l’introduction, l’amitié, la complaisance et la dépendance personnelle. C’est, au fond, la morale du dernier épisode de la série Succession. C’est un énorme spoiler mais : celui qui, finalement, hérite de la compagnie, ce n’est pas le plus malin, le plus affectueux, le plus brutal. Non : c’est le plus fidèle. Fidèle jusqu’à la trahison de tous les autres. Fidèle à se trahir soi. Fidèle jusqu’à la mort. Féal. Craignez les fléaux du capital féal.

Martyrs, ferveurs millénaristes et angoisses existentielles d’XD

Dans un article de popculture à propos du « capital gore-gothique », j’avais nommé, pour rire, le capitalisme d’extrême droite : « capital castelvania », capital du château des vampires. J’écrivais que l’apparente incompatibilité entre le discours de la nouvelle droite et le capitalisme n’était qu’une chimère spectaculaire :

« Jetons un coup d’œil à la France par exemple. Renaud Camus (En 2011 : Décivilisation, Le Grand Remplacement), dandy homosexuel vivant reclus, dans son château du Plieux, au milieu d’œuvres néoexpressionistes abstraites inspirées de la Divine comédie de Dante, référence du romantisme, a toute la garde-robe qu’il lui faut pour faire un parfait Comte Von Dracule de style néogothique, trempé à la bile du romantisme noir et du médiévisme mélancolique. Bien que ses « théories » aient quelques connotations décroissantistes, et donc, en un sens, anticapitalistes, ou, plutôt : décélérationniste et anti-mondialiste (la « davocratie »), son discours enchante paradoxalement l’imaginaire bolloréen de Cnews. Et ce n’est pas tellement étonnant que son chantre spectaculaire ait la sinistre physionomie du fameux Gollum des bourgeoisies zemmouriennes. La bourgeoisie goule-Gollum, le bloc d’avidité gollumiste style « mon précieux, mon précieux », qui, trop à l’étroit dans sa gated community bolloréenne, caresse sa vieille France sympathiquement vichyste, et conspue le Frankistan qui vient, n’a pas fini de se trouver des représentants qui feraient sourire les gargouilles de Notre-Dame en flamme. Renaud Camus, Zemmour et Bolloré – qu’est-ce qui les différencie, à eux trois, du Mérovingien de Matrix II ? »

La question n’est pas de déterminer si Renaud Camus est ou n’est pas vraiment décroissantiste – et donc un anti-capitaliste remplaciste. Ce qui compte c’est que le remplacisme : le grand récit du remplacement civilisationnel, du « génocide par substitution » comme il le décrit, sans avoir la moindre influence pratique sur la forme de l’économie, est, en réalité, le mode idéologique, fictif, narratif, par lequel la pensée politique de l’écologie et la critique des dévastations commerciales et industrielles du capitalisme peuvent, soudainement, être réorientées vers un objet imaginaire, vers une causalité diabolique imaginaire. Les « étrangers » en général, mais, en réalité, les « arabes » et, depuis que le combat s’est réfléchit lui-même à l’échelle théologique, « les musulmans et leurs alliés (la gauche) ». Le Grand Récit remplaciste procède à la manière de l’eschatologie malheureuse mais dangereuse qui animait la révolution culturelle allemande des années trente (Oswald Spengler) en lui ajoutant immédiatement ce petit excès, ce petit paroxysme qui permet le passage de la mélancolie à l’activisme brutaliste destructeur (dans les années trente, le discours nazi) : la détermination de l’ennemi responsable. Johann Chapoutot et Christian Ingrao, dans leur petit Hitler, ont montré que les deux affects structurant le nazisme étaient l’angoisse et la ferveur, l’angoisse démographique de l’exténuation et de la raréfaction du sang de la race germanique, l’espérance eschatologique ou millénariste d’un Reich de mille ans.

« Il n’en reste pas moins que cette angoisse, eschatologique ou apocalyptique, est contrebalancée par l’espérance. Le nazisme est même un système culturel qui calme les angoisses et permet aux militants de passer de la paranoïa à la promesse d’un monde nouveau et racialisé. Il est un système de désangoissement qui fonctionne comme la pierre philosophale, transformant le plomb de l’angoisse eschatologique en or de la ferveur utopique. » (Hitler)

Où en sommes-nous relativement à cela ? Dans notre entretien avec Johann Chapoutot, il répondait que nous ne nous trouvions pas dans une situation historique propice à cette articulation entre angoisse et espérance. Cela tient au fait que nous sommes sécularisés, déchristianisés, et que nous ne nous vivons plus dans les catégories du christianisme (angoisse, espérance). Par conséquent, relativement aux affects, la seule forme de nazisme que nous pourrions voir surgir serait : un nazisme zombi. Nos recherches nous conduisent à nuancer cette position. En un sens, elle est très juste. Il semble que ce qui se généralise est plutôt de l’ordre de l’anxiété que de l’angoisse et l’espoir, s’il existe, a plus la courte vue du soulagement. Non pas angoisse et espérance donc, mais anxiété et soulagement. Seulement, beaucoup de faits nous conduisent sur une autre voie. La voie d’un nazisme, sur le plan affectif, pas si zombifié que cela. Si l’on se focalise d’abord sur l’angoisse, par exemple, on sait que l’angoisse est déterminée non comme crainte particulière mais comme crainte générale, elle n’a pas d’objet précis, elle se fonde sur un état existentiel d’exposition à la mort (Heidegger), à l’absurde (Kierkegaard), à la contingence radicale (Sartre). Or le récit remplaciste est non seulement une angoisse ratiocinée de péril existentiel majeur d’un point de vue théorique, mais, d’un point de vue pratique, il a déjà commencé de produire ses être-pour-la-mort, ses martyrs et ses soldats « avant-gardistes ». Avec Pierre Madelin, à propos de l’écofascisme, nous avions vu que des personnalités comme Anders Breivik, Brenton Tarrant, Patrick Crusius pensaient dans les termes de ce péril existentiel majeur du remplacement civilisationnel, tout en le nouant, pour certains, à la crise écologique et à une nécessité néo-malthusienne (réduire la population mondiale d’urgence à commencer par les arabes). Il faut saisir que les « terroristes » désignent, ici, des modes que notre camp aime à nommer « bloomesques » (voir « Théorie du Bloom »), mais qui, dans le champ anthropologique existentiel et affectif, désigne des êtres non pas anxieux mais angoissés jusqu’à l’incapacité sociale minimale. C’est après un voyage en France, « constatant » les dévastations du grand remplacement, que Patrick Crusius finit par massacrer 22 personnes à El Paso. La France n’a peut-être pas connu de massacre de cette ampleur commise par un martyr du grand remplacement. Mais il est intéressant de voir que l’angoisse mise en scène dans le suicide spectaculaire, le 21 mai 2013, de Dominique Venner, d’une balle dans la bouche, à la cathédrale Notre-Dame de Paris s’accompagne du même testament théorique :

« Venner a rédigé une lettre expliquant son geste, et résumant sa philosophie. Le texte est lu le soir même sur Radio Courtoisie : « Je crois nécessaire de me sacrifier pour rompre la léthargie qui nous accable […]. Alors que tant d’hommes se font les esclaves de leur vie, mon geste incarne une éthique de la volonté. Je me donne la mort afin de réveiller les consciences assoupies. Je m’insurge contre la fatalité. Je m’insurge contre les poisons de l’âme et contre les désirs individuels envahissants qui détruisent nos ancrages identitaires et notamment la famille, socle intime de notre civilisation multimillénaire. Alors que je défends l’identité de tous les peuples chez eux, je m’insurge aussi contre le crime visant au remplacement de nos populations. » (Cité par Krug dans Réactions françaises)

L’assimilation de son suicide de vieux dépressif de 78 ans à un « sacrifice » destiné à « réveiller les consciences assoupies » peut être réduit à un problème psychiatrique, il l’est de toute façon, mais doit aussi être ressaisi comme forme culturelle générale – comme emprise d’une vision du monde rencontrant l’angoisse, comme angoisse rencontrant une vision du monde. En ce sens, l’hypothèse d’une angoisse existentielle majeure du côté des remplacistes n’est pas du tout à mettre de côté. Il existe de nombreux autres indices de cette forme d’affectivité.

Ce qui est intéressant, pour les remplacistes plus récents que Dominique Venner, c’est que l’on puisse les articuler au concept d’écofascisme : l’angoisse climatique ou écologique en général est effectivement et réellement mise au service du passage à l’acte. Autrement dit, l’angoisse d’extinction raciale (dans le cadre d’un racisme culturel ou « civilisationnel ») est poreuse à l’angoisse d’extinction terrestre (destruction de « La-Nature »). Ce qui est absolument terrifiant. Cela signifie, et il faut en avoir conscience, que l’angoisse écologique trouve sa synthèse identitaire et son ferment de brutalité massacrante, son « mauvais côté de la dialectique » (pour pasticher Marx se moquant de Proudhon). Je ne sais pas si ce qui prédomine est l’angoisse raciale à laquelle vient s’ajouter l’angoisse écologique. Je pense que les angoisses personnifiées sont plutôt premières, plus fortes, plus généralisées que les angoisses « objectives ». Mais il est possible que l’angoisse face à l’objet flottant et vague du climat ou de l’extinction des espèces soit, du fait même de son indétermination, sa faible personnification, plus envahissante et violente que celle éprouvée à l’égard de l’étranger. La lecture de Lovecraft, de sa petite biographie par l’immonde Houellebecq, me fait penser que ce n’est pas le cas. Chez Lovecraft, certes, l’angoisse semble précéder son atavique racisme, il n’en demeure pas moins que, selon Houellebecq (mais est-ce Lovecraft qui parle ou Houellebecq qui projette ?), c’est bien la vision d’horreur que lui suscite violemment la vision d’un afro-américain dans la rue qui lui sert de catalyseur pour la construction hyperbolique de Chthulu. Comme le dit Francis Lacassin (cité par Houellebecq) : « Les mythes de Chtulhu tirent leur puissance froide de la délectation sadique avec laquelle Lovecraft livre aux persécutions des êtres venus des étoiles des humains punis pour leur ressemblance avec la racaille new-yorkaise qui l’avait humilié. » [2] Autrement dit, pour revenir à l’articulation entre angoisse écofasciste et angoisse raciale-identitaire, il semble que le caractère écologique est secondaire à l’angoisse raciale – ce n’est pas par angoisse écologique que l’on devient sujet à l’angoisse identitaire raciale.

Quoiqu’il en soit, l’angoisse est bien présente dans le récit remplaciste et dans l’expérience de ses martyrs. Cependant, ce qui fait tout l’intérêt de l’analyse de Chapoutot et d’Ingrao, c’est que le nazisme ne pose pas tellement l’angoisse comme son point de départ – si le nazisme fonctionne c’est parce qu’il est « un système culturel de désangoissement ». Autrement dit, la phase dépressive, mélancolique ou angoissée, pour devenir fascisme, au sens de national-socialisme, au sens de nazisme, elle ne peut pas rester dépression, mélancolie, angoisse. C’est pourquoi, d’ailleurs, les nazis haïssaient leur vieux maître réactionnaire Oswald Spengler : pour lui, le « déclin de l’occident » n’était pas remédiable. Le déclin de l’occident était un processus vitaliste (cosmique) affectant la forme de toute Culture entrée en son hiver impérial expansif. Spengler ne voyait pas, par exemple, dans l’impérialisme conquérant un signe de haute culture, mais un symptôme de perte de profondeur temporelle remplacée par une fantaisie passionnée pour l’extension spatiale. Il trouvait profondément ridicule les formes de « césarisme » dont on pourrait affubler les impérialismes nazis ou italiens. Bref, il était trop mélancolique, contemplatif. Ce qui fait analogie avec notre présent, c’est moins la période effectivement nazie ou effectivement fasciste, que la période pré-nazie, pré-fascisme italien au sens de période qui précède la prise de pouvoir. Autrement dit, peut-être qu’en termes d’affects, en France, on ne trouverait pas ce « système de désangoissement » à l’extrême-droite. L’extrême-droite à la Dominique Venner a beau se dire « insurgée contre la fatalité », son insurrection demeure mélancolique suicidaire. Sauf peut-être depuis peu…

En réalité, la question la plus difficile est bien celle-là : la question de l’espérance. La question de l’eschatologie d’extrême-droite fascisante. Encore une fois, lors de nos entretiens qui portaient sur tout autre chose, Chapoutot n’a pas évoqué cette hypothèse éventuelle : celle d’une ferveur millénariste propre, non directement à l’extrême-droite, mais aux technophiles exaltés du cybercapitalisme féodal. On sait, par exemple, à titre d’anecdote que Jeff Bezos a fait enterrer une horloge supposée pouvoir fonctionner en autonomie pendant dix-mille ans. Ce serait là, non pas du millénarisme, mais du dix-millénarisme ! Ces Ozymandias de pacotilles, pharaons d’entrepôts logistiques, semblent pourtant bien agréger autour d’eux, du technoféodalisme, et de l’intelligence artificielle toute un messianisme déjà bien renseigné depuis des dizaines d’années. L’eschatologie de la Singularité, qui faisait beaucoup parler d’elle il y a dix ans, est-elle encore très forte ? À mon sens, les réussites récentes en Intelligence Artificielle n’ont paradoxalement pas renforcé l’enthousiasme messianique mais révélé la supercherie technologique de toute résolution de problèmes (la stupidité du techno-solutionnisme) : non seulement l’Intelligence Artificielle devient une sorte de chat-bot équivalent à Wikipedia pour décérébrés, mais elle vient remplacer en les révélant comme telles, toutes les fonctions laborieuses sur lesquelles, selon un vieux principe industriel datant du XIX° siècle, on ne plaçait plus que des zombis mécaniques. Autrement dit : l’IA vient simplement se substituer à toutes les activités qui avaient pu être déjà mécanisées au niveau de « l’intelligence ». Si elle peut écrire un scénario, c’est parce que les « recettes » sclérosées du scénario étaient déjà somme toutes assez convenues et rigidifiées.

La question qui se pose est donc la suivante : où se trouvent les formes de messianisme vraiment exaltant ? L’utopisme des millénaristes ? Bref l’espérance dans le cadre fasciste actuel ? Je ne dis pas qu’il n’y en a pas. Je dis seulement que quelque chose ne circule pas dans le désir de l’époque. La question de l’avenir est barrée. Si je pense aux élucubrations de Mencius Moldbug, le néoréactionnaire de la Silicon Valley, ses fantasmes d’avenir sont tellement petits bourgeois et sans ambitions, tellement bas du front, qu’on se demande réellement ce qui peut attirer des masses populaires dans ce rêve-là. Il demande : « Why isn’t Manhattan in 2008 half Disneyland, half Paris, half imperial Sodom ? » Autrement dit : il veut vivre dans une cite-État qui fusionnerait Paris, Disneyland et Sodome. Un monde de sécurité, sans « beaufs » bourrés, sans étrangers, sans graffiti, sans voitures, les gens seront heureux, le vin ne sera pas cher, il n’y aura aucune régulation dans la restauration, on achètera de la drogue au supermarché.

“In the future, the fact that once, you would probably be attacked if you went into Central Park at night, will seem preposterous. The idea that millions of random people who were not even authorized to be in the country were wandering around, driving gigantic SUVs at triple-digit speeds after ten or fifteen drinks, and murdering random musicians on motorcycles, will seem as weird as the idea that a pride of wild lions would march into Carnegie Hall in mid-symphony, close off all exits, and systematically slaughter the audience. Graffiti will be a matter for the museums, as will gangs, of course. The streets will have no cars or very few, they will be safe, at night they will be bright and full of lively, happy people. Wine will be cheap, restaurants will be unregulated, and fine Eskimo marijuana will be sold at Dean & DeLuca. Etc, etc, etc.

These kinds of descriptions apply to the kind of city I would like to live in. They may or may not seem intriguing or attractive to anyone else.”

Néoféodalité des archipels

« À un archipel, nous pouvons encore préférer un empire »

Le manque de désir eschatologique est peut-être à mettre au compte du néo-féodalisme et des affects constitutifs de la féodalité. Prenons d’abord la théorie générale des nouvelles droites en ce qui concerne les formes politiques. Stefanoni faisait remarquer :

« Goodman observe que les néoréactionnaires ont tendance à imaginer un avenir de monades : non pas un unique empire aryen s’étendant de Washington à la Floride, mais un paysage infiniment fragmenté de cités-États fondées sur le principe « only exit and no voice ». Si vous n’êtes pas content, vous déménagez dans une autre cité-État, sous un autre PDG ou roi-PDG. »

Bien qu’elles puissent faire semblant de l’être, par archaïsme, les nouvelles droites ne prétendent pas à l’impérialité. Elles n’en ont, civilisationnellement, pas les moyens. Elles sont donc plutôt en faveur de situations fragmentées, éclatées, en myriades de fiefs seigneuriaux. Ils postulent plutôt l’archipel insulaire que l’empire. N’en déplaise à Bruno Le Maire dont le livre sur l’Europe se conclue par cette phrase de nostalgique un peu paumé : « À un archipel, nous pouvons encore préférer un empire ». Les ministres de l’économie ne sont pas souvent à la page de l’esprit du temps. Cela explique pourquoi des gens aussi divers que Tesson et Mencius Moldbug peuvent se retrouver sur l’idée d’insularité, de coexistence des singularités (identitaires), sous divers fiefs hétérogènes. Chez Tesson, cela apparaît dans l’affirmation homérique d’un pseudo-leçon odysséenne : « Selon Tesson, écrit Krug, c’est aussi ce qu’a découvert Ulysse en errant d’île en île, chez les Sirènes, les Cyclopes ou les Lotophages : « Les îles ne communiquent pas. Voilà l’enseignement homérique : la diversité impose que chacun conserve sa singularité. Maintenez la distance si vous tenez à la survie du divers ! »

À titre d’incise, on peut revenir un instant, dans le contexte de l’ethnodifférentialisme, à la question du navire commercial et à celle de l’écofascisme. Il existe un concept, concept dérivant de l’écologie économique du néomalthusianisme : le concept de « capacité de charge » des écosystèmes. J’ai dit, plus haut, que l’économie est à bord du négrier et que sa problématique logistique est celle de la capacité de charge des cales du navire. Comment maximiser le contenu dans le contenant ? Comment (sur)charger le véhicule ? Pierre Madelin, dans La Tentation Écofasciste, et notre entretien sur Lundisoir, nous a rappelé l’histoire de ce concept de « capacité de charge » en montrant comment il détermine la manière de poser les problèmes écologiques. En assimilant la logique terrestre, celle des « biotopes », à celle de la capacité de charge, la logique du navire commercial ou du négrier, le néomalthusianisme peut articuler économie et écologie en rendant possible, implicitement, la question de la sélection (qu’est-ce qu’on met dans le navire ? ou plutôt : qui ?) et de l’extermination, soit la question raciale de base, la question identitaire de base : qui doit-on éliminer, sacrifier ou exclure au nom de la « capacité de charge » du biotope éco-identitaire ?

« Le concept de capacité de charge n’a pas été forgé dans le cadre des sciences naturelles. Issu du lexique de la marine marchande, il visait à déterminer le volume idéal de marchandises ou de passagers à ne pas dépasser à l’intérieur d’un navire, en tenant compte de sa taille, de sa vétusté ou de la résistance de ses matériaux. Peu à peu, il fut étendu à d’autres moyens de transport ou de communication – comme les chemins de fer ou les canaux – et devint ainsi une mesure destinée à évaluer quelle quantité X un élément Y était en mesure de supporter. Les limites à la capacité de charge estimée étaient donc toujours celles d’un artefact humain au fonctionnement relativement stable et clos.

Il faut manifestement attendre l’année 1886 pour que le concept soit utilisé dans un sens voisin de celui que nous lui connaissons aujourd’hui, dans la gestion du bétail et du pâturage en Nouvelle-Zélande. Évoquant l’introduction et la prolifération des lapins dans l’archipel austral, et ce, dans un contexte où leurs prédateurs naturels comme les faucons étaient très rares, un administrateur remarqua qu’ils avaient dévoré les sols et considérablement réduit la capacité de charge du territoire néo-zélandais pour les troupeaux d’animaux domestiques, retardant ainsi la colonisation des terres.

Cet usage du concept de capacité de charge dans le monde de l’élevage se répandit à grande vitesse, à tel point qu’à la fin du xixe siècle, plus grand monde ne se donnait la peine de le définir, et qu’il fut peu à peu transposé à la gestion de la faune sauvage, acquérant ainsi le sens qui est encore largement le sien aujourd’hui, que l’on pourrait définir ainsi : « La capacité de charge d’un environnement pour une espèce donnée (qui a un mode de vie donné) est la charge maximale constamment viable juste en deçà de celle qui altérerait la faculté de l’environnement à répondre aux besoins de l’espèce. La capacité de charge équivaut quantitativement au nombre d’individus ayant un mode de vie donné qu’un environnement donné peut soutenir indéfiniment. »

Le concept de capacité de charge cessa néanmoins rapidement d’être purement descriptif : il ne s’agissait plus seulement de fournir une estimation, mais d’envisager une optimisation de la capacité de charge des milieux. Ainsi, les gestionnaires de la faune sauvage se demandèrent dès les années 1920 comment augmenter, dans les limites d’un territoire donné, le nombre de cerfs ou de cailles susceptibles d’être prélevés et comment à l’inverse limiter les taux de mortalité dans des périodes marquées par des conditions environnementales difficiles. » (ch. 4.)

Le concept de « capacité de charge » nous permet d’articuler, donc, la logistique du véhicule propre à la mentalité marchande-économique à la question du racisme « écologique », racisme identitaire culturel « horizontal » et « quantitatif », autant qu’à la question de l’angoisse climatique. Ce complexe affectif et idéologique précis et déterminé rend possible, à mon sens, l’articulation entre fascisme racial de type néo-nazi et capitalisme insularisé. Si l’on renvoie, en même temps, à la question de l’archipel politique envisagé par la nouvelle droite ainsi que celle des Cités-États on voit qu’au racisme horizontal (il ne s’agit pas d’affirmer une supériorité hiérarchique raciale) de la coexistence des îlots identitaires (ethnodifférentialistes) incommunicables répond la théorie politique d’une multitude de cité-États consumméristes fondées sur l’efficacité capitaliste. La théorie du Patchwork fragmenté d’État-entreprises sur le modèle de Singapour est la version institutionnelle et politique de la théorie ethnodifférentialiste des îlots identitaires de coexistences incommunicables. C’est là que le « néoféodalisme » entre en scène.

« Moldbug soutient que l’on peut « guérir » [l’État] de la démocratie. Pour ce faire, il faut traiter l’État comme une entreprise. Dans l’utopie néoréactionnaire, les nations seraient démantelées et transformées en entreprises concurrentes dirigées par des PDG compétents – soit une variante ou une combinaison de monarchie, d’aristocratie et de ce que Moldbug appelle le « néocaméralisme », qui transforme l’État en société par actions dirigée par un PDG maximisant les profits. Une espèce de féodalisme entrepreneurial, en quelque sorte (Goodman, 2015).

Yarvin propose de promouvoir des entités souveraines de taille réduite similaires à des cités-États telles Hong Kong ou Singapour, mais libérées de la politique et fonctionnant sur une base techno-autoritaire. Ces entités entreront en concurrence entre elles pour attirer les citoyens-consommateurs. »

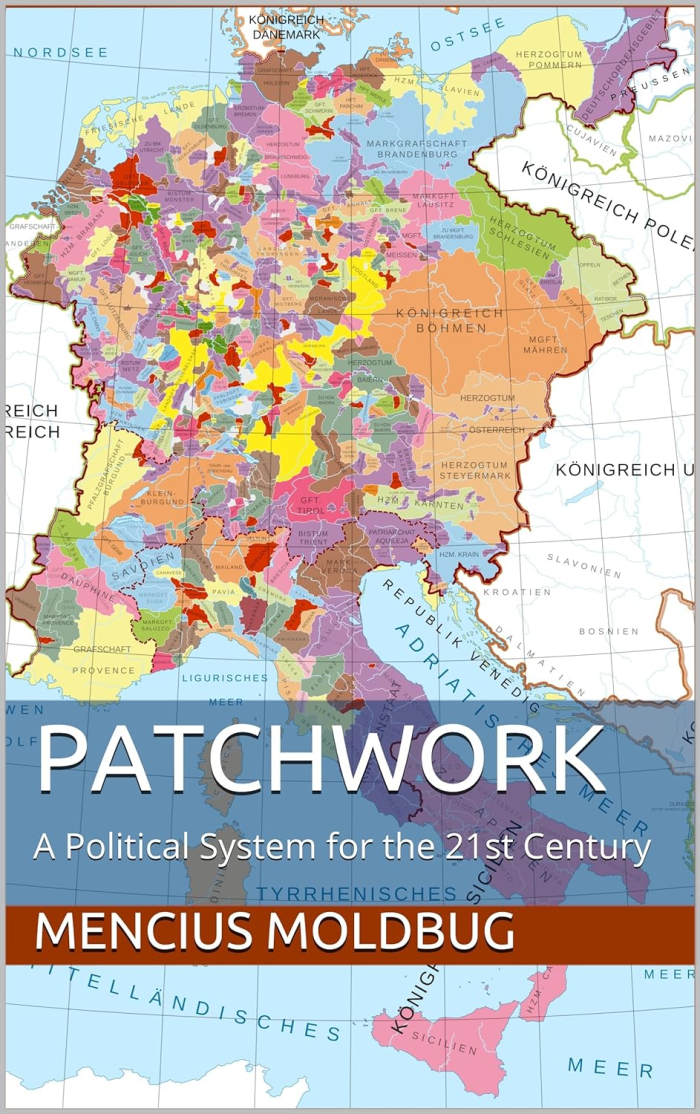

Il faut remarquer qu’intuitivement et historiquement l’idée de Cité-États d’un côté et l’idée d’identités homogènes sont des relents, des rémanences ou des signes d’une régression du capitalisme à la période habituellement présentée comme pré-capitaliste, celle de l’accumulation primitive, celle de la Renaissance féodale. Moldbug par exemple renvoie souvent soit à la fragmentation pré-nationale allemande, soit aux cités-États italiennes. Comme on le voit sur la couverture de son livre numérique :

Globalement, la référence est celle des ligues commerciales et des Royaumes catholiques fondés sur la « loi du sang » (qui exclue les juifs et fait la guerre à l’Islam). On retrouve donc, encore une fois, nos navires du début – le capitalisme conquistador. Et, si l’on y pense, ces caractéristiques sont incompatibles avec un impérialisme entre grandes puissances : elles sont incompatibles avec un impérialisme qui se jetterait contre une autre nation de sa trempe. La seule forme d’impérialisme, en un autre sens que celui qui oppose les nations, envisageable dans cette logique insularisée, est celle des conquêtes coloniales de terres indigènes militairement inférieures. C’est pourquoi, l’extension impériale ne se fait pas dans l’esprit actuel des « fascistes » contemporains vers d’autres pays, mais vers toutes les formes de zones mineures. Or, il en reste peu. D’où le nouveau front pionnier technologique : d’où l’entrée dans un capitalisme féodal-colonial non plus extensif à la surface de la terre, mais bien intensif à la surface de ses habitants et extra-extensif au-delà des continents. On lit chez Stefanoni :

« Déçu de la politique traditionnelle,Thiel recherche des « espaces de liberté » associés à la technologie. En l’absence de nouvelles terres vierges à découvrir, il identifie trois « frontières » à conquérir :

1) celle du cyberespace : « PayPal concentre ses efforts sur la création d’une nouvelle monnaie mondiale, libre de tout contrôle ou dilution étatique – autrement dit, il s’agit de promouvoir la fin de la souveraineté monétaire » ;

2) l’espace extra-atmosphérique : le cosmos est potentiellement infini, mais il y a une barrière à l’entrée : la technologie des fusées spatiales n’a pas beaucoup progressé depuis les années 1960. « Nous devons redoubler d’efforts pour marchandiser l’espace, mais nous devons aussi être réalistes quant aux horizons temporels que cela implique » ;

3) la haute mer : une réalité intermédiaire entre Internet et le cosmos, plus « réelle » que le premier et plus accessible que le second. D’où l’horizon du « seasteading », la colonisation des espaces maritimes extraterritoriaux par des habitats flottants (qui présenteraient aussi l’intérêt annexe d’offrir une « solution » à la montée des océans due au réchauffement climatique). »

L’archipel n’est pas incompatible avec une impérialité de type colonial et capitaliste – l’impérialité qui s’applique aux marchés et à la construction de marchés. Mais il ne s’agit pas d’un Empire de type nazi, aryen, ou de type Romain, éclectique, polythéiste à la Caracalla. Il s’agit d’empires fondés sur des royautés et des seigneuries avec des fronts pionniers en compétition entrepreneuriale. One piece. Féodalité.

Les deux catégories politiques dans lesquelles se pensent cet insularisme réactionnaire sont propres au féodalisme : loyauté ou défection. Nick Land écrit : « Si l’on considère les trois fameuses options qui caractérisent toute situation politique selon Albert Hirschman, à savoir la défection (exit), la prise de parole (voice) ou la loyauté (loyalty), notre choix est de miser sur le mécanisme de défection, alors que la démocratie repose sur le droit à la prise de parole » (cité par Stefanoni). Ce qu’il faut donc comprendre est ceci : dans le régime politique fantasmé de la néo-réaction, ce qui compte c’est loyauté ou défection. La prise de parole est exclue comme modalité politique. C’est le monde de Hanouna face à Boyard. La justification de ce choix est que la prise de parole n’est pas efficace. Ce qui est efficace c’est la fidélité du client dans la consommation des biens de la Cité-État-entreprise : en droit, il est libre d’aller chez la concurrence. Dans les faits, c’est peut-être plus compliqué. Quoi qu’il en soit : la croyance dans une sanction par la consommation ou par l’audimat (comme chez Hanouna) vient se substituer à la légitimité électorale, à la bonne représentation du peuple, et, évidemment à toute guerre civile sociale ou lutte des classes. À cela, il faudrait donc ajouter une redéfinition de la « liberté » :

« La liberté, au sens de la participation politique et de la souveraineté populaire, n’existerait plus. Les libertés de pensée, de parole et d’expression ne seraient plus des libertés politiques, mais de simples libertés personnelles. Dans la mesure où l’État-entreprise obtiendrait ses revenus des impôts sur la propriété et où les sujets du royaume pourraient le quitter quand ça leur chante, il ne serait plus question d’avoir le mauvais goût de se servir du « pouvoir pour tuer ou emprisonner les citoyens – ce serait nuisible aux affaires. Si les classes dirigeantes (les actionnaires) perdent leurs citoyens-clients, elles font faillite », explique Moldbug (2007). »

Loyauté et défection – la liberté qu’il nous reste doit peut-être pouvoir trouver une autre voie.

À suivre…

La prochaine fois, nous essaierons de restituer les propos de Catherine Malabou. En attendant, nous vous laissons les découvrir dans Lundisoir. Et si nous avons le temps, nous reviendrons sur la bibliothèque de Sylvain Tesson et ce qu’elle signale d’hérédité d’extrême-droite.