- Destruction du Léviathan, Gustave Doré, 1865

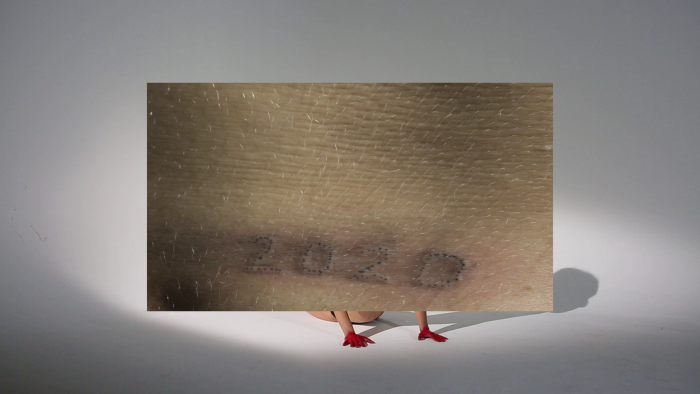

Tenir la position yoga du cobra avec des mains rouge vif pendant que l’aiguille de tatouage pique le titre 2020 en bas de son dos : l’artiste Smirna Kulenović a performé récemment en nous offrant un poème-symbole comme une expérience dans la chair de nos psychés, en crescendo quotidien dans la porosité de nos corps confinés où “rien ne me sépare de la merde qui m’entoure” nous souffle Despentes. Nous sommes sales et à vif, voilà ce que dit 2020 à nos civilisations occidentales qui surfent encore sur l’idéal archaïque de pureté d’un engagement, d’un geste ou d’une image. Le vrai n’est qu’un moment du faux dans la banalité du mal de nos sociétés spectaculaires, des normes et des déviances dont nous ne nous sauverons pas individuellement on dirait, où ici nous contribuons à penser quelles possibilités collectives il nous reste pour faire symbole. C’est-à-dire tenir ensemble ce qui est séparé, une forme commune qui puisse nous donner un sens malgré nos divergences. L’humanité n’est pas une chose qui se répare en vient à nous direCynthia Fleury, ce qui est brisé ne se sauve pas, c’est là toute la difficulté d’acceptation de la perte et de nos failles. Nous sommes sales, à vif, corruptibles, vulnérables, égocentriques, en abus et dans l’abîme. Mais l’avantage des fissures est qu’elles laissent passer l’air et la lumière, ça transforme le réel : la question d’après est que faire avec cette nouvelle situation merdique. Fragiles mais encore en puissance malgré tout, même si c’est juste quelques secondes par jour à se dire que ça ne peut pas tourner comme ça : nous participons ici à regarder la vulnérabilité de nos forces et d’en envisager des potentialités qui ne sont pasquedestructrices. Écrire aussi ce qui se tient dans la discrétion du faire, depuis la furtivité introvertie des shy radicals et des ombres anonymes partisanes qu’elles peuvent devenir : ce qui apparaît timide ou inactif n’est peut-être qu’une non-nécessité de surexpositions à des impératifs sociaux, une calme confiance qui ne court pas après des manques de reconnaissances et des besoins de contacts incessants, une capacité différente de gestion des affects collectifs et de comment cela nous infecte. La résistance s’éprouve par hypersensibilités quotidiennes où tout est déjà violence, où juste tenir en vie est déjà un engagement. Tenir comme forces créatrices même si le timing se resserre comme un serpent en disruption, répondre à l’urgence par des alliances et des tendresses.

- “2020”, Smirna Kulenovic

https://vimeo.com/474150493

Nous prenons la parole au milieu des autres tumultes et depuis ces milieux de l’art contemp’, un nous que les appartenances traversent sans s’y reconnaître et qui ne pèsent pas grand chose dans le game des figures, qui apparaissent parfois et croisent les parcours. Nous avons cette chance de pouvoir prendre le temps de penser et nous parlerons dans la limite de nos angles-morts, à l’écoute des murmures et des invisibles que nous nous devons de faire apparaître : mesurer son privilège avec la place que nous pouvons laisser aux autres. Nous tenterons alors ici et maintenant de discuter de cette guerre esthétique comme disaitBernard Stiegler depuis un moment, qui est à l’oeuvre par l’histoire des rapports de pouvoirs dans lesquels les arts et leurs structures actuelles se sont élaborées, de comment neuromarketing et softs powers ont déplacé nos rapports de représentations, dépossédé et industrialisé la dopamine et les responsabilités éthiques qui sous-tendent les gestes symboliques.

Notre ère est celle des images, de l’exploitation scientifique de nos rapports de langages comme force d’influence politique par le symbolique : une fabrique du consentement comme accomplissement de nosservitudes volontaires. Du pouvoir iconographique dans nos cavernes platoniciennes devenues les techno-cocons de Damasio où la loi et l’ordre s’incrustent jusque dans nos têtes. De comment les artistes se croient sans alternative thatchérienneentre silence et impuissance, entre exclusion etdomestication, au point que la fine fleur médiatique des pensées dites de gauche radicale en vienne à argumenter “l’art impossible” de l’engagement politique des gestes esthétiques. Smirna nous écrit par email qu’il n’y pas qu’en France que ce genre d’impasse philosophique se fait, elle entend ça autant à Lisbonne qu’à Vienne où elle vient de s’installer, après avoir passé 7 mois confinés sur une île portugaise à cultiver la terre et la musique. Mais des regards d’insiders commencent à se manifester pour saisir nos paradoxes et nos défis : “Nous sommes à l’aube d’une révolution romantique intersectionnelle” pense Costanza Spina, “Sauver l’art” se demande Guillaume Maraud, “Création d’un corps poétique révolutionnaire” nous lit Virginie Despentes lors de sa dernière invitation par Paul B. Preciado entre deux confinements. Nous articulons ici ces postulats en les remerciant tendrement pour leurs pensées vivantes. Nous parlons maintenant car à mesure que les crises intensifient nos violences collectives il semble que tous les bords diffusent cette mise au dehors de l’art des enjeux politiques : comme si la dépolitisation de ce qu’il reste de forces créatives identifiées n’était pas une stratégie éminemment politique. Non, faire de l’Art ne fera pas la Révolution, faire l’Amour non plus, mais ça peut aider à y survivre. Nous tenons l’hypothèse tel un cobra que sans nous sauver ces deux tactiques d’engagements poétiques peuvent agir à ne pas nous défigurer.

BESOGNES ET BESOINS

Les modes d’actions esthétiques que Smirna Kulenović déploie ces dernières années se situent comme une pratique sérieuse de la blague écrit-elle sur son site pour se présenter, une unification bizarre des difficultés d’être sujet politique - aux orientations anarchistes - et de l’humour. “Je combine la terreur, l’étrangeté, la gentillesse, vérité et mensonges dans un documentaire d’hallucinations”. Dans le jargon technocratique officiel elle est une artiste performeuse transdisciplinaire, activiste et curatrice qui navigue en Femme Biodigital entre l’histoire de Sarajevo et les enjeux collectifs européens actuels. Elle n’a de patience ni pour la naïveté ni pour le cynisme, elle n’a pas ce confort. L’enjeu de ses statuts et de ce qu’elle peut représenter la mène autant en institutions muséales qu’en occupations illégales collectives, le tout semble soigneusement dosé avec les premières que puissent tenir les secondes avec efficacité, pour s’alimenter sans s’intoxiquer et faire apparaître ces lieux d’un 3e monde partagé qu’est la galaxie Smii. Le verbe “smiier” semble être cette manière d’être au monde et avec les autres dans un quotidien d’interactions poétiques qui n’exigent pas d’attention séparée du reste, telles quelles. Où le rapport public-spectaculaire est déjoué par l’engagement physique et sensible qui ne se surexpose pas : une fluxus qui use de ses possibilités pour laisser vivre des signes d’états de consciences modifiées “spotted by locals” par traces photos et vidéos.

I was born in the war. That means you label me as a post-war context from a third-world country. I don’t remember „ better times“, as most of you do. I have nothing to compare to, nothing to feel nostalgic about. And I have no patience.

Bosnian Girl 2, Smirna Kulenovic, 2017.

Cette relation à l’exposition est un lexique qui semble historiquement inévitable pour l’art mais c’est aussi un des mécanismes prégnant de nos économies d’attentions, d’exploitations de nos datas et de la gestion spéculative de nos comportements politiques. Cette performativité de nos représentations individuelles et collectives apparaît comme un processus anthropologique de nos rapports aux langages où notre époque technologique nous plonge dans toutes ses possibilités démesurées : nos paroles et nos gestuelles sont performatives, formes vivantes qui agissent en réel, font réalité. Les conduites de nos énonciations sont des puissances d’action humaine sur le monde : sacrées, magiques, rituelles, intellectuelles, scientifiques, médicales et légales, elles sont ces paroles expertes et figures d’autorités collectives. C’est ce pouvoir de nomination et de discernement qui nous permet une forme commune de compréhension, une réalité partagée qui nous réconforte de l’angoisse de nos ignorances et de nos impuissances par consensus de significations. Notre relation aux autres et au monde passe par le langage, par nos perceptions et les interprétations-communications de celles-ci.

La place de l’artiste semble alors dévouée à être entre le marteau et l’enclume, à la vie quotidienne et collective qui se ressent comme un yoga perpétuel au milieu des emprises économiques et des chantages d’intégrations politiques au narcissisme triste. Quand nous lisons ces écrits d’un continuum performatif diabolisé par certaines moralistes esthétiques, cela ressemble à une mauvaise foi entre obscurantisme et naïveté. De nous faire croire que les artistes n’ont rien à faire avec ces faux et ces vrais, ces rêves et ces idées, ces pensées qui deviennent actes. Comme si l’art n’avait rien à voir avec la technique, l’imitation, les pratiques, les poétiques. Le politique, et non pas la politique. Comme si l’un de ses fondements n’était pas justement de manipuler ces rapports au réel, d’utiliser l’artifice et le faux pour y faire advenir une « configuration de vérité » dirait Badiou, l’élaboration d’un domaine de recherche de connaissance commune. Cette mauvaise foi nous plonge dans de vieux dualismes - diviser pour mieux régner - où l’entremêlement de l’art et de la vie serait une conduite illégitime, politiquement et esthétiquement nuisible pour leurs causes respectives. Aimé Césaire n’a pas fini de se retourner dans sa tombe, le décrochage du tableau Guernica est à portée d’idée et les perspectives historiques des soft powers se regardent en chien de faïence. Mais quand on se fait larguer par l’amour, heureusement qu’il y a les poèmes de Lamartine et les couplets de Britney Spears.

Les be-soins et leur version étymologique féminine oubliée que sont les besognes, dont le discernement des valeurs sont à penser et à panser à la lumière des fêlures de nos institutions publiques, de leurs technopouvoirs de plus en plus visibles comme monopoles économiques et cognitifs, mais aussi de celles des formes de vies collectives et individuelles qui se déploient en résistances des premières. Toutes les oppositions et les alliances historiques sont elles aussi en crises, mises à l’épreuve de leurs nécessités, de leurs efficacités, de leurs légitimités, de leurs violences qui se renforcent et se renversent face aux murs brûlants de nos impasses idéologiques qui se haïssent les unes les autres. Brûlures dans les eaux glaciales du chiffrement de nos vies productives en mode boucles du remake de Titanic qui fait des crises de foi à force de se manger des icebergs.

Positions de cobras : régaliennes et anarchistes, ultra-libérales et décroissantes, de droites et de gauches, de générations cartésiennes-boomers et de toutes les suivantes qui en paieront les dettes, de vendues mainstream et des clandestinités invisibilisées, de nos toxicités et de nos soins. Une intensification des tranchées qui se démarquent radicalement de tous les côtés, mettent à nu nos emprises et nos angoisses sans discernement, les luttes de pouvoirs et de ressources se confondent. Le voisinage devient paranoïaque et les amitiés sont en dépression, l’anthropocène devient pathologique, ce n’est pas nouveau certes mais c’est que là pour le nier il reste juste les attestations de nos circulations, les LBD et la psychiatrie validiste. Mises en évidences surprenantes dans cette actualité de crises globalisées qui commencent à se nommer jusque dans les journaux télévisés : de ce qui compte réellement, de nos valeurs d’usages et de nos contrats sociaux avec ce Léviathan qui arrive de moins en moins à cacher qu’il est boiteux. Évidences que certaines parties de l’humanité éprouvent déjà au quotidien depuis longtemps, brèches dans leurs histoires et des discriminations systémiques qui s’y sont construites. Classes, races, genres : de ce que signifient subir et survivre, servir et asservir, creuser nos tombes et mettre un coup de pelle aux fatalités quand l’ouverture se présente.

Lors de la performance Bosnia-Portugal : 1-0, Smirna Kulenović a littéralement creusé sa tombe dans la cour extérieure de la galerie lisboète qui l’a accueillie et a demandé à son public venu la voir de s’organiser en tant que groupe pour transporter sable et ciment afin de reboucher le trou où elle restait disposée pour se faire ensevelir, le tout avec des gobelets et des jouets de plage. Ce jeu joyeux d’auto-gestion collective fait face à la gentrification culturelle et économique que Lisbonne a connu ces dernières années, où les loyers ont été multipliés par dix pour devenir une destination européenne attractive avec l’art en figure de proue habituelle. Et enterrer ses populations locales qui en subissent les dégâts collatéraux loin des centres d’attentions urbains. Kulenović procède par contrainte de petites doses absurdes et de micro-actions collaboratives en réponse aux gouffres abyssaux au bord desquels nous sommes, au-dessus desquels nous pouvons construire des ponts communs.

“Tenir le cap ?” questionne Barbara Stiegler ces derniers temps, à propos de la construction politique de ce symbole collectif qu’est le progrès évolutionniste de l’exploitation programmées de nos ressources, après s’être demandée quel était cet impératif à devoir s’adapter à une société malade ? Il n’y a pas que la peur qui doit changer de camp, la folie aussi. Changer les climats, les virus, les like, les cupidités, les désirs, les silences, les corruptions, les manques, les abus, les faiblesses. Et les artistes.

EMPIRES EN CONTRE-ATTAQUES

« L’"hypothèse révolution" postule que les formes d’exploitation écologique et de domination somato-politique (des corps vivants, segmentés en termes de genre, de sexe, de sexualité, de race, de handicap, etc.) ne s’exercent pas seulement à travers les technologies industrielles qui ont caractérisé l’expansion du capitalisme colonial depuis le XVe siècle. Aujourd’hui, internet est le nouveau cadre politique mondial dans lequel toutes les formes d’exploitation opèrent et sont réactivées. Où que vous soyez, vous lisez cet article en étant connecté à un ou plusieurs services d’une de ces cinq cyber-multinationales : Google, Microsoft, Facebook, Apple ou Amazon. L’internet et les réseaux sociaux ne sont pas simplement un espace virtuel : ils sont devenus les technologies centrales du gouvernement et de la subjectivation. Dans le cadre du capitalisme cybernétique, l’"hypothèse révolution" cherche à élaborer une théorie des « supercordes micro-politiques »qui relient et amplifient les luttes du transféminisme et de l’écologie politique, qui étendent et assemblent les projets d’antiracisme et d’émancipation du lumpenprolétariat mondial.

Nous ne sommes pas simplement des témoins de ce qui se passe. Nous sommes les corps par lesquels la mutation arrive et s’installe. La question n’est plus de savoir qui nous sommes, mais ce que nous voulons devenir. »

Paul B.Preciado, septembre 2020

Regardons les modifications de nos rapports de représentations concernant nos économies d’attentions, leurs ramifications technologiques qui jouent sur nos fascinations et nos pulsions primaires comme objets de synchronisation des consciences : les vidéos et les images que nous avons dans le creux de la main ou sur le mur du salon, nous les consommons partout et en même temps. De formidables outils de partages en réseaux, de communications et de symbolisations collectives qui ont cette particularité de s’être structurés sur le modèle capitaliste et ses mains invisibles qui agissent par suggestions sur les désirs et les peurs, nos ressorts vie-mort et la chimie de nos réactions neuronales qui en assurent le fonctionnement. “Créer le besoin” disaient les publicitaires au XXe siècle, agir sur le manque et l’accumulation chiffrée comme signe d’accomplissement social et ainsi être en mesure de catégoriser et de programmer les profils comportementaux. Les désirs et les peurs c’est cependant un ensemble de pulsions-réactions qui est fondamental dans notre construction en tant qu’individualité consciente, c’est-à-dire en sujet agissant qui fait des choix, d’une marque de café ou d’un bulletin de vote, de ce qu’est la valeur d’une chose ou d’une personne. C’est un impact d’attention qui se fait dans un quotidien d’altération de nos fonctionnements neuronaux et de leurs transmissions, et le cheval de Troie est là depuis un moment, la pandémie est globale.

Ces processus symboliques transformateurs qui ont commencé au siècle dernier se sont accélérés et généralisés ces dernières décennies tout en s’invisibilisant encore plus dans le tissage des personnalisations des profils numériques et des applications de services d’assistances où nous croyons choisir. Le tout sur fond de gamification du management des activités professionnelles et de data mining de nos usages qui provoquent nos choix par récompenses et frustrations, avec des intensités différentes allant du chauffeur Uber dopaminé à l’instauration gouvernementale chinoise d’un capital social citoyen chiffré qui autorise ou pas la vie quotidienne. En gros on n’est plus très loin de Minority Report mis en sandwich entre 1984 et le Meilleur des Mondes. C’est de cette situation que nous parle Paul B. Preciado dans ses récentes publications, c’est à partir de ce contexte cyber-capitaliste - dans lequel nous baignons et que nous nous transformons inévitablement - que le philosophe analyse les conséquences de nos rapports politiques actuels : il cherche à penser ce que nous pouvons y faire et nous demande ce que nous voulons devenir.

Créer, garder des formes de résistances efficaces pour mener des transformations émancipées des normes systémiques de nos discriminations et de nos exploitations toxiques est une besogne dont nous avons besoin. Se réapproprier nos nécessités, nos désirs et nos peurs, les symboles qui peuvent les incarner : cela demande de la création de reconquérir nos temporalités et nos lieux d’alimentations et de fabrications, de déjouer nos timings et nos besoins artificiels pour le prendre ce temps aussi. L’emploi du temps et de rapports de représentations, de ce que nous tenons pour visible et invisible, garder en conscience que chaque chose que nous regardons et écoutons a un impact réel sur nos interprétations. Que ces données sont mesurées et analysées en big data qui en vient à anticiper des schémas comportementaux individualisés où nous croyons savoir ce que nous voulons. Il n’y a plus vraiment de censure chez nous, puisqu’ici nous avons intégré l’auto-censure, par compétitivité socio-économique ou par peur du LBD. Cette machine d’économie idéologique ambiante opère par réappropriation, par digestion et intégration de ses contestations dans des marges contrôlées, acceptables, vidées de toute portée politique pour devenir un objet de consommation comme un autre. Une jolie image qui se retrouve imprimée sur des tee-shirts H&M, pour nous faire rêver de liberté, histoire qu’on continue de dormir pieds et poings liés, arrachés.

Cependant nous pouvons remarquer que cette année 2020 nous a fait basculer dans un autre level du Léviathan et ces derniers mois en France l’animal a dû sortir de ses eaux invisibles, le masque du contrat social de Rousseau se fissure et n’arrive plus à cacher la violence hobbesienne de nos systèmes politiques puisqu’il s’est écrasé sur l’iceberg crise sanitaire. Les tentacules de nos technostructures gouvernementales et de leurs impératifs économiques ont commencé à apparaître de manière bien prégnante pour la population et ses majorités normées : les manques et les besoins vitaux qui ressortent de leurs chocs, les stratégies opportunistes cyniques qui se sont déployées politiquement en conséquence nous plonge dans des scènes à la Beckett, nos librairies attendant Godot. Avec une nouvelle accélération législative par un prétexte renforcé de protection de nos santés et de sécurisation de nos territoires sur fond de morale républicaine. La novlangue est cette tactique efficace de remplacement d’un terme par son opposé, ça passe crème avec une stimulation psycho-émotionnelle ciblée et une actualité de déstabilisation internationale : vidéosurveillance est devenue vidéoprotection, liberté est devenue sécurité, santé est devenue productivité, autorité est devenue République. Ça se dit public relations et éléments de langages,nous disons dissolutions de séparations des pouvoirs et terrorismes de nos sémantiques symboliques.

En informatique il y a des virus spécifiques, des polymorphes et des métamorphes : les premiers changent leur forme d’apparition et les fonctions qui les structurent - la clé de cryptage - mais conservent le même noyau d’écriture de leur code, ils changent leur forme en gardant leur fond. Les seconds sont plus difficiles à concevoir et à détecter car ils réécrivent par eux-même à chaque duplication un nouveau code-racine tout en conservant leurs fonctions initiales. Ils se traduisent dans des fonctions équivalentes en créant des représentations temporaires pour le système infecté et ainsi ne pas se faire repérer, pour pouvoir se reprogrammer furtivement et intégrer le nouveau code comme une nouvelle norme du logiciel. Les métamorphes ont cette capacité à changer radicalement leur composition structurelle tout en diffusant des leurres et en continuant d’agir pour leurs buts initiaux par tactiques de traductions et d’apparitions momentanées. Ils utilisent leurs formes pour modifier leur fond et continuer leur besogne en toute discrétion.

Les métamorphoses de Kulenović prennent racine dans l’acceptation des paradoxes de ses appartenances géographiques et idéologiques sensibles, ou plutôt d’un principe de non-appartenance qui puisse faire lien entre les mémoires, les expériences d’identifications-reconnaissances actuelles et les habitations incertaines du présent qui en résultent. Autrement dit elle a toujours eu ce décalage avec les romans nationaux et les mécanismes de cohésion collective dont nous avons pu faire l’expérience ici à l’Ouest, car à l’Est - les Balkans et peut-être l’ancien bloc soviétique dans son ensemble - ce ne sont pas des failles, ce sont des déchirures et des fractures, des conflits internes et externes qui redessinent les territoires et leurs frontières toutes les décennies, les peuples aussi. Ce qu’il reste est ce qui survit aux mouvements des violences inévitables et aux silences implacables : des corps qui ont appris des abus de pouvoirs et du besoin, du soin du presque rien contre le rien. C’est cette conscience de la valeur des distances et des proximités, de ces moments fragiles où donner un sens, un poème, une forme de vie autre est avant tout résister à la mort, résister à faire vivre ce qui peut encore nous donner un sens, garder un visage humain dit Agamben. Smirna Kulenović nous dit qu’elle n’a jamais vécu ni cru aux jours heureux et que c’est sur ces fatalités qu’elle construit des modes de vie qui puissent tenir une sensibilité quotidienne de l’attention, un lien des altérités et des communautés qu’elle a traversées en Europe.

Sortir l’art et ses opérations de leurs contextes, de leur époque et de leur relation aux autres domaines d’activités humaines paraît difficile quand on veut parler honnêtement d’analyse historique esthétique et d’influence politique possible. Même le White Cube n’a pas réussi, avec un bisou à Brian O’Doherty. Envisager l’histoire de la peinture des XXe et XXIe siècles par exemple sans prendre en compte l’impact de l’apparition de la photographie et du cinéma, et aujourd’hui ce que l’on appelle la reproductibilité numérique, rend difficile la compréhension des dép de valeurs de nos images qui en découlent, de leurs usages efficients à notre époque d’ultra-consommations médiatiques. Si l’art n’est pas déviance de nos habitus et dévoiement de nos conventions de reconnaissances collectives, s’il ne se situe pas en différant de nos activités normales et normées en contre-lecture, qu’est-ce qui caractérise la légitimité alors de cette dysfonctionnalité commune à nos sociétés humaines que sont la création et l’ingéniosité esthétique ? Le plaisir et ses désirs nous dit l’avocat du diable, nos pulsions de vies pour ne pas aller se pendre peut-être aussi.

Concernant ce champ de la performance artistique, il faut alors se demander quelle a été et est toujours cette nécessité d’engagement des artistes, de penser-agir via ce rapport du corps comme poétique en puissance autonome. Alors que depuis plusieurs millénaires nous nous satisfaisons des spectacles de la danse et du théâtre, arts majeurs reconnus tout comme la musique dans l’événement du récital en live. Nous noterons l’histoire souvent oubliée du poème, qui jusqu’au Moyen-Age était forcément récité, lié au rythme musical, qui se performait. Les troubadours sont peut-être les ancêtres des performers. Concernant les images il y a aussi cette portée sémantique où s’est en partie fondée l’histoire de catégorisation de nos langages, comme mythos et logos, grosso merdo en Grèce antique. Ce qui relevait du mythe et de la fiction à quoi s’opposait la raison, la langue logique reconnue comme preuve de vérité collective, réelle réalité. Et il y a aujourd’hui des processus de dép de ces catégories parce que le virtuel est devenu réel et que nous sommes en plein changement de paradigmes ontologiques comme disent les philosophes, un tournant disait Heidegger dès 1947. Depuis la fin de la seconde guerre mondiale, sa gueule de bois du sens non-positif de l’Histoire, et l’ivresse d’après : l’accélération disruptive de nos technologies qui structurent nos rapports au monde, et les modifient. L’autre pendant de ce tournant est le déplacementdes responsabilités esthétiques et des domaines d’activités qui assurent le fonctionnement des diffusions symboliques : les mass médias et les blockbusters sont devenus les supports d’images communes et de toutes les propagandes possibles, il n’y a plus besoin des artistes puisque sont apparus les graphistes et les publicitaires. Nous menant aujourd’hui au paroxysme total de dépossessions de nos responsabilités poétiques dont la reconquête s’annonce périlleuse et dont nous nous devons d’acter la nécessité politique.

Parce que ce technopouvoir nous semble une raison devenue déraisonnable, démesurée dans le calcul de ses ambitions, exponentielle auto-destructrice qui tente par tous les moyens de légitimer ses progrès et d’en invisibiliser ses violences, de nous les faire accepter comme moralement tolérables. Les industries peuvent manipuler les données scientifiques au gré des études de marchés - l’histoire du tabac ou du sucre sont de jolis exemples - et il est techniquement possible de nos jours de produire de parfaites fausses vidéos qui représentent et font parler de vraies personnes sans même qu’elles ne le sachent. Oui, c’est le bordel. C’est parce ces conséquences ont exercé une force psychologique et physique collective singulièrement marquante et souvent invisible pour contrôler les individus, comme corps social, que les corps des artistes ont trouvé cette nécessité de la performance. Le body art féministe occidental aussi. Ce corps qui est la dernière chose qui semble nous appartenir, ce qu’il nous reste de vivant. Qui éprouve et fait l’épreuve de nos vies, c’est politique et esthétique. Celleux qui manifestent dans la rue leurs désaccords citoyens légitimes le savent aussi. Il faut prendre conscience justement de ces seuils d’invisibilités et de vulnérabilités des rapports de violences dans nos sociétés, de la gestion de nos espaces et de nos temporalités qui donnent support à nos activités humaines, à notre conscience et à notre reconnaissance de ce qui est art, médecine ou politique. Actuellement, la reconnaissance de la légitimité de l’art passe par un réseau d’institutions publiques et de groupes économiques privés, les écoles, les musées, les galeries commerciales et les collectionneurs du petit Paris en France par exemple. Nous noterons l’anecdote de cette private party un soir d’octobre 2018 à l’Elysée, en clôture de l’annuelle FIAC : les selfies d’une partie du gratin de l’art avec notre président étaient croustillants. Il y a des artistes qui ont refusé l’invitation aussi.

Le 22 novembre 2017 pendant que le criminel de guerre Ratko Mladić était jugé responsable du génocide de Srebenica au TPI de La Haye, à Sarajevo Smirna Kulenovic reste debout face au bâtiment de la Délégation Européenne en charge du “dossier Bosnie-Herzegovine”. Un ami nous dit qu’elle est restée des heures à faire des doigts d’honneur et à tenir face au bâtiment-symbole, les yeux grand ouverts. Jusqu’à ce que les autorités l’embarquent au poste nous dit-on aussi. Bosnian Girl 2 fut ensuite une deuxième action, installée en poster architectural sur la façade du Musée d’Histoire de Bosnie-Herzégovine de la capitale, puis sur d’autres bâtiments européens car intégrée à la collection contemporaine post-guerre The Sarajevo Storage. Des doigts d’honneurs : un fuck reste un fuck, en art comme en amour, il ne s’éparpille pas dans les invitations à la reproductibilité qui surfent sur les storytelling d’affects. C’est la question de combien de fois on peut rappeler son plan cul sans que ça devienne un plan galère. Choix des représentations de lieux de pouvoirs qui façonnent nos mémoires collectives, Union Européenne et muséographies publiques, et de la seule collection privée transgénérationnelle de la zone des Balkans initiée par l’artiste français Pierre Courtin. Cette dernière s’est construite en reflet de sa programmation d’expositions à Sarajevo depuis le début des années 2000, où il décida de s’installer pour vivre et travailler à mettre en place des espaces de visibilités pour tous ces désirs survivants qui s’obstinent à tenir comme des symboles.

- Smirna Kulenović / 2017

Bosnian Girl 2 ; Performative action

Photographie Simone Morciano

POROSITÉS DES FORCES VULNÉRABLES

Ce genre d’action et le caractère symbolique d’une esthétique performative engagée politiquement nous semble peu efficace si elle reste dans un entre-soi, si elle n’est visible que par des réseaux clandestins ou déjà engagés de la cause qu’elle supporte, prêcher uniquement des convertis limite les ambitions collectives nous semble-t-il, ça ne renverse pas la vapeur. Il n’empêche que ce genre d’engagement pour rester légitime nécessite un quotidien collectif et une mise en œuvre d’un réseau de communications partisanes, où les attaques et instrumentalisations médiatiques deviennent des pare-feu. C’est la blague d’une religion qui est juste une secte qui a réussi : elle s’étend assez pour transformer la norme et ainsi devenir normale puisqu’elle a touché une majorité du groupe social. Pouvoir métamorphe.

Nous nous souvenons ici des mises en gardes de Platon de ces mimésis passionnelles qui trompent nos consciences, et suite à cela Aristote qui leur trouve justement une utilité fort pratique pour la politique, qui peut les instrumentaliser en vue d’une gestion sociale. Une influence de contrôle des opinions que nous connaissons bien au XXIe siècle, nos publicitaires et nos datamining qui vont de paire avec le contrôle des défoulements collectifs et individuels, où nous en venons à nous exploiter nous-mêmes par le commerce de nos individualités numériques. Une bonne vieille catharsis, soupape des frustrations et des désirs, sublimes idéaux à contenir et à programmer via le neuromarketing désormais, les compétitions sportives et nos industries du divertissement. D’incontrôlables colères pour le pouvoir politique dont la légitimité peut être un danger pour la conservation et l’action de ce dernier : divertir permet de dévier l’attention jusqu’à l’inconscience. Il faut donc assujettir les arts au service du politique, conditionner leur économie pour limiter leur potentiel de pratique du symbolique, et en déjouer leur autonomie politique potentielle.

L’enjeu du cobra que propose Smirna Kulenović est de comment tenir l’efficacité du signe poétique lorsque que les institutions culturelles, leurs mécanismes officiels de régulation et de dépotentialisation des puissances artistiques commencent à réagir aux initiatives d’actions publiques et se les approprier. Garder cette évidence immédiate du sensible et des gestes qui en découlent, les symboles, les narrations pince-sans-rire, les tensions d’associations polysémiques entre poétiques et politiques sans s’aveugler sur les formes de reconnaissances et de diffusions que cela va impliquer en conséquence. Ne pas être dans l’ignorance naïve de labellisation d’un parcours d’artiste vis-à-vis des circuits d’accomplissements professionnels certes, oui mais sans tomber pour autant dans la reproduction anthropologique d’un cynisme instrumentalisé pour retourner à l’envoyeur des forces comportementales toxiques pour tout le monde.

Nos langues et nos gestes deviennent inévitablement duels dans le pouvoir des images qui tiennent les corps à leurs places : complotismes, séparatismes, fascismes, gauchismes et toute la myriade hashtags des -isme qui catégorise nos interprétations et nos relations aux autres, justifient politiquement nos comportements apeurés et nos lois scélérates, nos argumentations floues face à nos incertitudes paniquées. Il y a dans l’air il nous semble avant tout l’urgence des choix nécessaires présents et à venir, de nos liens et de nos séparations, de ce dont nous avons vraiment besoin : « La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité. » avait dit l’OMS. Partout, tout le temps, tout devient violence. Bienvenue dans le vieux monde des hypersensibles et des spectres de perceptions atypiques, bienvenue dans le monde d’un art de vivre anonyme qui n’a aucun répit. Shy radicals : pour l’hypersensible tout est violence et tendresse extrêmes, la perception est émotion, son corps est poreux et son esprit vulnérable en conséquence. Vivre avec cet état de conscience et d’éprouvement du monde demande des tactiques d’évitements des foules et de résistances discrètes aux pressions émotionnelles empathiques, de doser autrement les liens aux autres. Tenir l’équilibre, tenir. Ouvrir les cages thoraciques de nos risques collectifs et de nos paradoxes individuels, tenir la relève de nos failles sociales et de nos urgences globalisées qui se déversent en débats sur le discernement du choix de nos nécessités. Cette année est peut-être ce moment merveilleux où les mécanismes systémiques idéologiques de nos structures politico-économiques commencent à se voir dans l’évidence de ce dont nous avons vraiment besoin, de comment se construisent ces besoins, avec qui, ou qui les influence et en profite, pour quoi. Cette année n’est pas celle de la résilience, c’est celle de l’endurance.

Ce que Kulenović nous montre c’est cet usage de l’humour défensif et offensif du poétique sans que cela ne la fissure encore plus elle-même. Que ça fasse des ponts d’accès et des seuils d’entrées pour d’autres actions, que les brèches se ligaturent en se diffusant dans les contextes et les oppositions. Des blagues sérieuses qui cherchent justement d’autres formes de relations humaines auto-protectrices et attaquantes des systèmes de dominations socio-somatiques, sans être un simple reflet du cyanure puéril qu’est le cynisme technocratique de nos institutions dirigeantes. Elle le saisit comme une part du problème ces manières désabusées de faire avec les autres et contre les autres, cette distance condescendante inauthentique qui ne nous intègre jamais nous-même à l’équation. Dans une lignée similaire à la pensée post-esclavagiste et post-coloniale : “Les outils du maître ne démonteront pas la maison du maître” en citant Audre Lorde. Retourner les outils du maître contre lui-même est une stratégie temporaire face à l’absence ou au manque immédiat d’autres armes, c’est même une étape essentielle de déconstruction des dominations systémiques. Cependant rester ensuite dans ces modes d’actions sans les transformer, sans élaborer de nouvelles tactiques offensives et défensives qui puissent instaurer des formes moins nuisibles de rapports au monde et aux autres, c’est juste reproduire le devenir-maîtres. C’est comme la Révolution française où on a pu croire que les pouvoirs ont été pris par le peuple et les a gardés jusqu’à aujourd’hui : ce n’est pas le populaire qui a dégagé l’aristocratie en 1789, ce sont la classe bourgeoise et les propriétaires pré-capitalistes, ils ont remplacé les maîtres en adaptant les règles du jeu à leur business. Et même les nobles, leurs descendants représentent 0,2% de la population française mais dont le pourcentage est bien plus élevé dans les gouvernements de la Ve République ou dans le CAC40. La néo-féodalité ça existe, ça s’appelle le mécénat privé d’art souvent ou le soutien de partenariats associatifs aux circuits d’alimentations labellisés bio, hébergés sur les domaines et dans les châteaux. Tous les services sont à domicile chez ces gens-là comme à l’époque des aïeuls, toujours très gracieusement charitables pour aider la communauté contre le système industriel ultra-libéral : “en résistance nous aussi” avons-nous entendu à un dîner. Mieux vaut en rire qu’en pleurer, mais c’est à garder tactiquement en mémoire pour les propositions de générosités qui ne seront jamais gratuites et si l’apocalypse des pénuries de supermarchés arrive vraiment un jour.

- mème anonyme

Il peut être intéressant de poser une intersection d’hypothèses historiques de ces déplacements techniques et symboliques entre l’histoire des images, de leur enseignement depuis le XXe siècle en Occident et les usages qui sont faits de ce domaine de connaissance par nos sociétés du spectacle et leurs stratégies d’influences économiques et politiques. L’enseignement officiel de l’histoire de l’art et de l’art contemporain nous parle de ces 120 dernières années comme le moment où les artistes se sont émancipés du pouvoir politique et religieux, où iels ont pu créer et penser de manière choisie, indépendante. Cela a eu en effet pour bénéfice toute l’histoire récente que nous connaissons, tous ces mouvements et manifestes, l’art pour l’art et puis l’art c’est la vie, des formes d’engagements divers plus ou moins efficaces. Mais ce qui n’est pas dit est l’assujettissement à un autre pouvoir, un domaine inévitable et omniprésent : l’économie. Et l’économie c’est l’instrument du politique, sa finalité aussi désormais, il est là le problème bien sûr. Le marché, capitaliste et libéral, puis ultra-libéral et spéculatif, a été ce pouvoir avec lequel les artistes ont dû construire leurs conditions d’existences et de diffusions : les tentatives de conceptuels d’en sortir avec des idées sans objet-marchandise se sont retrouvées avec les certificats d’authentifications et une banane scotchée. Le mécénat et les collections privées et publiques, les institutions et les commissaires d’expositions qui repèrent, sélectionnent, mettent en lumière ou bien laissent au fond d’un placard, selon certains critères de modes, de leurs propres carrières et d’affinités de fins de soirées. L’épineuse question est bien sur la nature de ces critères, de leurs causes et de leurs conséquences, des motivations politiques qui les sous-tendent. Celleux qui font l’Histoire ne la font pas au hasard et il paraît honnête d’en questionner l’actualité à travers ce domaine de la science des images, de qui détient ce savoir du ’faire composition’ des lignes et des couleurs - picturales et numériques - et à qui le transmet-on.

Il y a cette anecdote du milieu des « peintres du dimanche » que le monde de l’art contemp’ va qualifier d’amateurisme réactionnaire, car ces personnes ressentent le retrait de la reconnaissance technique et fustigent la sur-valorisation des discours et de la sous-traitance industrielle, le tout dans une forme de regret d’un passé dit classique. Il est évident que l’on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve et que l’actualité de nos technologies de reproductions numériques donnent des airs de Don Quichotte à ces élans nostalgiques, sans oublier la responsabilité éthique-esthétique que la technologie implique dans nos actualités politico-économiques. Cependant la question de la valeur des techniques picturales et chromatiques, de l’histoire récente de ses fonctions, utilisations et transmissions, est un point à soulever et surtout à garder en conscience lorsqu’on produit des formes de représentations ou qu’on les reçoit.

Nous avons pu faire l’expérience empirique dans les écoles publiques des Beaux-Arts, qui produisent les jeunes artistes, de l’invisibilité de l’enseignement technique de la couleur et des effets de compositions picturales. L’enseignement des arts plastiques ne comporte que rarement un volet technique relatif à la peinture, il y a des secteurs techniques en son, en vidéo, en sculpture ou en édition, mais pas en couleur. C’est même un savoir chez les peintres professionnels qui est quasi-secret, personnel, qui ne se transmet que sous certaines conditions, discrètement et par amitié. Par contre, le domaine qui a repris toute la science relative aux couleurs et aux compositions d’images, ce sont les arts appliqués : la communication et la publicité, le design d’objets et ses aménagements intérieurs, les relations publiques et autres conseils stratégiques pour les entreprises ou les politiques. Là-bas ça apprend à lire et à écrire des images, à provoquer des sensations ciblées sur certains leviers psychologiques selon les impacts esthétiques. Les techniques chromatiques sont pour les marchandises et les opérations de ventes d’influences, la maîtrise de l’usage du pouvoir symbolique est devenue la chasse-gardée des médias de masses et des énarques. Laissant aux artistes le loisir des tubes de couleurs manufacturés et de leurs gestes prêts-à-l’emploi, qui expriment leurs sensibilités entre quatre murs aussi vieux, blancs et cyniques que les membres de nos gouvernements.

- Smirna Kulenović / 2019

TAROT A.I., Work in Progress

Series : Documentary Hallucinations

Nous pourrions pousser une caricature jusqu’aux actuelles jeunes générations qui pensent la scénographie des expositions en fonction de leur photogénie sur les réseaux sociaux et donc de leur potentialité algorithmo-iconographique de reconnaissance des contenus dits efficaces, qui se structure ainsi par les normes de marchandisations spectaculaires dominantes et des économies de désirs aliénantes. Mais ce n’est pas une blague et c’est une ligne de crête serrée d’agir sur l’efficacité de nos images sans se faire manipuler à son tour. Accepter ici que nous ne sommes pas purs et que nous ne le serons pas, le défi est d’apprendre à gérer nos toxicités et nos transformations irrémédiables sans devenir un robot, à reconquérir nos puissances de fascinations et de symbolisations pour provoquer des seuils d’émancipations de nos regards et de nos gestes. En pleine conscience, dit-on dans le domaine de la méditation. Cette notion de pleine conscience se retrouve dans les processus de soin des troubles alimentaires et des addictions : apprendre à manger et à consommer en gardant à l’esprit cette présence de la valeur du plaisir et de ses diverses alimentations, être au présent pour faire face à ses désirs et à ses peurs, à nos fuites et nos besoins. Ainsi être en capacité d’en apaiser les paradoxes - de les accepter - et de reprendre le contrôle de nos choix de pharmakon qui resteront irrémédiablement autant remèdes que poisons.

Le langage c’est le pouvoir, et l’image en est son fer de lance en 2020. Et que de ce domaine de connaissance les artistes n’y aient plus rien à faire ou à transmettre actuellement, cela peut poser des questions critiques esthétiques et politiques sur celleux qui en tiennent l’hypothèse. Car en physique de la couleur comme dans une histoire politique qu’est le racisme le noir et le blanc n’existent pas, mais c’est un effet bien réel dû à une construction sociologique, culturelle et idéologique des dominants sur les dominés : il y a les sombres et les clairs, les nuances du cercle chromatique qui composent nos perceptions par contrastes, juxtapositions, oppositions et hybridations, par effet de lumière ou de son absence. Reflets et absorptions. Rouge et vert, bleu et orange, violet et jaune : le vrai gris vient du subtil dosage des couleurs complémentaires, issues de teintes qui paraissent pour le sens commun dans un premier temps incohérentes mais dont l’association provoque des réactions de reconnaissances efficientes. Ce n’est pas évident ni sauvage, ce sont nos conditions d’apparitions et de compréhension de l’altérité et du même qui s’y jouent. Il serait peut-être temps maintenant de se rappeler ces histoires et de les faire parler au futur.

Nous sommes dans des enchaînements de contrats sociaux qui se modifient et se signent au gré des rapports de force économiques, politiques et de leurs faiblesses, et qui gardent le pouvoir sur les illusions collectives grâce à... nos symboles. Le capital symbolique ça existe, c’est même le saint Graal qui représente l’accomplissement des autres capitaux : économiques, sociaux et culturels, disait papy Bourdieu. Les marchés de la finance l’ont bien compris pour le marché de l’art et son potentiel spéculatif, c’est un système de privilèges du savoir et du pouvoir créatif qui s’assure que les artistes ne fassent pas de vagues en les mettant en compétition incessante en les laissant se vautrer dans le gouffre du confort narcissique d’une puissance symbolique dont iels ne sont plus en possession. Il paraît difficile de tenir une organisation sociale sans rapport de forces ou de gestion des différents pouvoirs collectifs : c’était le propos de la dernière recherche “Vivre sans ?” de Frédéric Lordon. Qui nous dit au passage que le poétique ne sert à rien non plus, qu’on pourrait vivre sans aussi apparemment. Ce à quoi Vincent Jarry a répondu avec pertinence nous semble-t-il, en maître-ignorant. Difficile aussi de ne pas tenir compte du jeu d’échecs des risques de prédations des autres pays alliés et adversaires, et des possibilités de résistances autochtones qui peuvent s’organiser à l’échelle d’un continent ou d’une zone d’accords de libres-échanges. Comment allons-nous construire sur ces fatalités sans se transformer à notre tour en Léviathan ? Il y a cette différence entre les virus polymorphes et métamorphes, entre les plans culs et le polyamour : peut-être qu’essayer d’agir à une réécriture collective écologique de nos contrats sociaux en faisant face à ces intérêts inévitables et ces nécessités de tendresses serait plus efficace que de juste faire du copier-coller en changeant la typo et les couleurs ? Et de trouver des formes de communications non-toxiques pour que les 60% de la France qui regardent pendant 3 à 6h la télévision tous les jours arrivent enfin à accepter ces états de faits ? Le gilet jaune reste une couleur-symbole qui dure encore.

- Shy radicals, Hanja Ahsman, 2017

SYMBOLES ET POÈMES

Ainsi, aux vues de ces multiples contextes esthétiques et conditions socio-économiques interdépendantes prêtes à exploser et à imploser actuellement, la tâche de l’artiste qui prend en matière le politique comme responsabilité esthétique - avec, sans ou contre son corps - en vidéo, en peinture ou en performance, est ardue. Elle est rarement vraiment efficace, elle se perd souvent dans l’événementialité du commentaire d’opinion ou d’une autophagie cynique désespérée, plus de l’ordre de la communication publicitaire, propagande, que de celui d’un geste critique collectif qui puisse tenir en esthétique, faire symbole commun comme force d’ingéniosité transmissible. C’est là où nous considérons le travail de Smirna Kulenović comme bienvenu et indispensable signe de notre époque, à la poésie aussi fataliste que nos sociétés le sont. Comme un cobra prêt à attaquer et à embrasser.

Ce que nous avons pu observer ces dernières années et ces dernières semaines ce sont les tentatives de limitations des prises de consciences des forces de créativités qui sont en sommeil dans chacunes et chacuns, de nos puissances poétiques qui peuvent résister efficacement aux techno-contrôles quotidiens de nos imaginaires et qui ont cette possibilité de nous relier, de faire symbole. Le symbole est aussi associé à la pierre de touche, objet dont le contact fait l’épreuve de son existence, qui en prouve l’authenticité de sa réalité par résistance. Et le corps qui fait signe se retrouve au coeur des manifestations d’oppositions aux oppressions cyber-capitalistes : si 2020 a commencé en France avec des avocats qui ont jeté leurs robes aux pieds de leur ministre devant les caméras en live, si ces dernières années les personnels hospitaliers ont fait des lipdubs de leurs grèves, si les danseuses de l’opéra de Paris sont sorties un 24 décembre pour performer, si les Champs-Elysées sont devenus jaunes momentanément, si un manifestant barbouille de rouge sang l’œil immense de Brad Pitt place de la Bourse à Bordeaux, ce n’est pas pour rien. Si un artiste s’est vu déprogrammé suite à ses gestes et a quitté la France, ce n’est pas pour rien. Si la population prend conscience de son potentiel poétique et de ses possibilités performatives comme moyens politiques, ce n’est pas pour rien. C’est qu’il nous reste quelque chose justement, nos corps et leurs symboles, nos amours et nos mythes à conquérir, des temps encore possibles de tendresses face aux machines gouvernementales en roue libre. Nous rampons dans l’ombre à tisser des liens pour préparer les naufrages à venir et l’adversité des visibilités qui nous intoxique depuis toujours, où nous avons appris à alterner faire refuge et faire front : les jours heureux n’existent pas, il n’y pas de messie médiatique ou artistique pour nous sauver. Un geste sans poème revient à aller vers le cynisme actuel d’instrumentalisation du mathème, sans mémoire ni désir joyeux.

- Giving a flower to horses in Kazbegi / Spotted by locals .

Il n’y a pas de poème sans mémoire avons-nous lu chez Jacques Roubaud : le signe poétique est cette forme de moment qui re-tient et re-garde sur lui-même son existence, qui continue de faire sens et sensation dans sa relecture, son activation. Le poème se retrouve dans le slogan et il est de nos jours plus lu tagué sur les murs que dans les livres, la section poésie dans les librairies est souvent celle qui prend le moins de place. Mais il nous semble justement que la place à prendre du poème s’adapte à notre époque dans le quotidien de nos gestes envers les autres et le continuum performatif de nos coups d’éclats partagés. Nous croyons désespérément qu’un art sans poème ne peut survivre, il se dissout dans le flot de nos commerces habituels, et que faire de l’art sans se mettre au niveau de fascination, d’évidence sensible auxquels sont nos divertissements n’est en effet ni utile ni efficace en terme de transmissions et d’émancipations cognitives. Mais les poétiques ça peut circuler, ça peut protéger, ça peut impacter. Cela implique de rediriger l’adresse de nos oeuvres pour faire des ponts entre tous les paradoxes et sortir des private jokes élitistes, mais cela ne signifie pas abandonner une exigence de recherche esthétique ou intellectuelle, au contraire, c’est l’articuler à ces responsabilités symboliques collectives que nous avons perdu il y a déjà longtemps... si nous en avons déjà été en puissance un jour ?

Nous croyons que nous ne sommes plus dans le moment où il y a encore des choses à sauver, là il est question de survivre et de rediriger nos modèles de réussites socio-culturelles, de continuer à s’aimer, de faire ce travail de résilience sur nos ressentiments individuels et collectifs pour pouvoir tactiquement s’atteler ensemble aux besognes de nos besoins en urgences politiques et sanitaires. Que tout soit utile. Et ça ne changera pas à la lecture d’un texte en un jour ou un grand soir mais étape par étape nous pouvons rediriger nos gestes et nos désirs, à la mesure de nos capacités et de nos vulnérabilités. De la même manière que l’on engage un changement de consommation sans produits industriels ni utilisation des emballages plastiques : on peut rarement dans la même semaine changer tous ses contenants pour du verre, fabriquer soi-même tous ses produits ménagers et de soins tout en arrivant à tenir le quotidien inévitable. Semaine après semaine, mois après mois, les habitudes économisent autrement par des accomplissements humbles, des quotas non rédhibitoires, des messages à envoyer. Il apparaît de plus en plus que comme dans un gag nous allons avoir besoin de petites caméras cachées sur nous, ou de nos propres drones connectés par vpn pour aller balancer un peu de peinture sur les hordes de visières plastiques et normaliser les handicaps. Penser dans la discrétion radicale de la furtivité qui puisse apparaître au moment opportun, se dire justement que la seule limite de l’impossible c’est notre joie ingénieuse. Reconquérir ces mots devenus vides des projets et des progrès.

C’est sur ce point que nous avons été tristes à la lecture de Frédéric Lordon et à l’écoute de Geoffroy de Lagasnerie sur leurs récentes recherches de philosophes : ils semblent sans poème, mathématique pour l’un et cynique pour l’autre. Nous espérons que le premier n’est que naïf car son chapitre de conclusion ne peut nier son caractère poétique, alors que le deuxième ne peut feinter sa condescendance et son mépris mal placé dans ses positions pragmatiques. Ce dernier déploie avec brio en interview d’authentiques états de faits des domestications et des instrumentalisations perverses des artistes et du pouvoir symbolique, articulés aux nécessités post-marxistes et aux adversités structurelles qui s’y jouent avec le cyber-capitalisme actuel, pour en venir à l’hypothèse que l’art est impossible dans ces conditions pour pouvoir devenir un allié ; jusqu’ici tout va bien nous sommes sur le même constat. Nous laisserons ensuite de côté la pique futile de la psychologie de comptoir où les artistes fuient leur potentialité d’action pour se réfugier dans l’irréel inutile : le poétique est fluide et dans nos tripes, I have no patience disait Smirna. Nous n’avons pas ce confort du choix de la vulnérabilité et nous préférons donner de la force à nos faiblesses pour survivre sans nous couper de nos joies. Mais ce qui est surprenant ce sont ces épitaphes bottées en touche avec un petit sourire qui nous dit : bon, ok, l’art est impossible et les artistes sont des dépressions passives mais quand même si quelques personnes ayant ce statut peuvent infiltrer le monde de l’art ce doit être avec cynisme et loi du talion cognitif. Et finir par les conseiller, que leurs formes soient immédiates, évidentes et faciles d’accès. Nous ne sommes pas philosophes, nous ne sommes qu’artistes, mais nous savons reconnaître quand on se fout de notre gueule en essayant de nous instrumentaliser encore une fois. Dommage, car nous avons en effet besoin d’évidences, de pierres de touches qui touchent sensiblement et de représentations qui puissent se diffuser efficacement et éviter les pièges égoïstes. Nous avons besoin d’alliances non-toxiques, de trouver des formes de réconciliations stratégiques entre les différents degrés d’engagements, des tactiques d’unions qui puissent faire symbole en gardant l’intérêt et l’intégrité de chaque position. Nous avons pris le temps ici de ce partage de regard critique et d’empathies éprouvées pour lancer des micro-cordes vers Vienne où Smirna résiste à créer des liens malgré les contre-attaques de tous les côtés. A cultiver son jardin de légumes et de plantes connectées traduites en musique, en regardant pousser son application de jeu de tarot d’algorithmes qui synchronise nos glitchs politiques comme des pare-feux. Dépossessions et reconquêtes technologiques, désidentifications et transmissions des images vivantes, des esthétiques pour des influences politiques.

- Smirna Kulenovic

Photo Daniel Bierdümpfl

Quelle époque formidablement glissante ces naufrages de crises qui brûlent avec les artistes qu’on envoie au feu de tous les côtés des tranchées !Gestesbarrières et crimepensées d’un monde de l’art qui se retrouve entre domestication malsaine et ensauvagement parasitaire : on dirait que ça fait les comptes puis ça relance les dés au jeu de la peur et du mépris. D’un côté il y a ces mécaniques si bien huilées d’histoires de relations aux pouvoirs idéologiques et économiques, de périmètres délimités par les marchés, les musées et les white-cubes-run-space : une course aux statuts, aux reconnaissances sacrées qui normalisent tous ces sursauts de forces créatives grâce à l’exploitation de leurs vulnérabilités nécessaires. Qu’il convient de garder sagement comme capital symbolique qui s’exploite lui-même, qui chiffre ses chaînes dans les flux mobiles et adaptables des dîners et des parcours d’accomplissements validés ; tout aussi validistes que les autres domaines d’activités de nos sociétés. Le ruissellement du datamining est un psychopouvoir aussi efficace qu’un tir de LBD à bout portant, ça se complète bien ces dernières années. De l’autre côté de la barrière il y a ces engagements d’alternatives amicales, associatives, militantes, combattantes sous divers degrés de tendresses et de violences qui travaillent à des formes de transformations et de subversions des technostructures biopolitiques, qui survivent à ces modèles et à ces normes folles. Des résistances de plus en plus marquées dans l’accélération actuelle des crises et des dettes qui s’accumulent, toutes les maisons brûlent et dispersent les corps collectifs, mettent à l’épreuve en réel les engagements et les structures de contre-pouvoirs en place. Ce parlement impuissant face aux chocs systémiques détournés en stratégies autoritaires qui glissent dans nos gorges comme des fleurs malades et qui s’abreuvent des affects de nos incertitudes humaines habituelles. Les gouffres de nos désirs en algorithmes deviennent visibles par la pression sur nos besoins et leurs besognes. Tumultes et misères pour des splendeurs cyniques. Le poétique ne nous sauve pas mais nous garde de nos désespérances sans visage.Nous sommes sales et à vif mais nous pouvons encore nous aimer.

Nous ne cherchons pas l’opportunisme de renverser qui que ce soit mais de déposer ces questions sur nos représentations, la perspective de celles qui mènent à de futurs poèmes collectifs. Nous livrons ici un regard encore rapide, pressé par cette urgence de réponse que nous demandent les adversités prédatrices de nos gestes. D’arts et d’eaux fraîches, notre engagement s’énonce simplement par un remerciement à Smirna Kulenović pour sa détermination qui nous donne encore un peu plus la force d’ouvrir les yeux sans perdre nos tendresses.

AHL