Le mouvement global de protestation qui s’est répandu en Amérique et ailleurs ne trouve pas son élan seulement dans l’accident de cette mort, mais dans l’événement dont la vidéo est l’icône terrifiante. Ce qui se répète, ce n’est certes pas cette mort en tant qu’occurrence – on ne meurt qu’une seule mort, – ce qui se répète, c’est le mourir de George Floyd. Et les manifestants de Minneapolis, de Houston, de Los Angeles ou de Washington, qui miment ensemble la position allongée d’humiliation et d’asphyxie de George Floyd, les mains derrière le dos, tirent à leur tour leur cohésion visuelle de la même séquence vidéo. L’opération ontologique de la vidéo, c’est d’extraire de cette mort particulière un mourir iconique, d’élever une mort individuelle à la force d’un événement idéal global. Voilà cet événement qu’il nous faut comprendre, qui donne sa force au mouvement social.

Viropolitique

Après les mois de pandémie et de confinement, on pourrait être tenté de voir dans ces manifestations un retour fracassant de la forme politique du rassemblement direct, qui avait été pénalisée et menacée par ce dispositif de sécurité. Mais il n’en est rien.

En France, l’état d’urgence sanitaire a certes permis d’interdire et de rendre illégale la manifestation du 3 juin pour soutenir la famille d’Adama Traoré. Mais cet usage répressif de la sécurité sanitaire est superficiel, il ne doit pas masquer la continuité positive entre ces deux moments de l’année 2020. Le confinement de mars-avril a en effet été une sorte de point culminant de la globalisation mentale et affective de l’humanité connectée. Chacun a pu participer au même moment aux mêmes idées et aux mêmes affects, – devant son écran. Confinés, séparés les uns des autres, nous avons développé une sociabilité virtuelle sans contact, une paradoxale sociabilité de la distance [1]. Nos écrans sont devenus nos télépidermes.

Or, la manifestation du 3 juin est un nouveau signe de cette globalisation. Car le soutien au comité « Justice pour Adama » a été relancé à distance par l’événement de la mort vidéographique de George Floyd, les deux événements vibrant l’un par l’autre comme deux cordes sympathiques sur la table d’harmonie d’internet. Le coronavirus ignore les frontières, et la pandémie donne ainsi leur forme aux nouvelles communautés potentielles de notre temps, transversales, transnationales. Les rassemblements sont désormais des phénomènes viropolitiques. Historiens et sociologues fatigués qui s’évertuent à rappeler les différences entre les situations locales, entre l’Amérique et la France, méconnaissent le fonctionnement viropolitique de notre temps. Un virus ne fait aucune différence entre les corps qu’il infecte, il révèle ainsi l’artificialité de nos délimitations nationales et territoriales ; de manière analogue, les images virales sautent les barrières et révèlent les sympathies au fond des situations les plus différentes. De même que le coronavirus se diffuse par particules aéroportées et se réplique simultanément dans les corps les plus éloignés, de même, l’image viralisée est une sorte de particule iconique ubiquitaire, qui se réplique en affects et en gestes dans des foyers multiples de manifestation. Minneapolis est un cluster.

Le sujet rassemblé ici ou là, à Minneapolis, à Londres, à Paris, n’appartient donc pas à une autre forme de subjectivité que le sujet confiné. Au contraire, c’est dans l’eau-mère des images globalisées que se prémédite désormais toute prise soudaine de rassemblement. Le sujet presentiel émerge de l’hyperconnexion globale. Les policiers américains qui posent un genou à terre en signe de solidarité pour la cause « Black Lives Matter », reprennent le geste iconique viral du quarterback de la NFL Colin Kaepernick pendant l’hymne américain en 2016 (– le président Trump, fraîchement élu, avait lui-même répliqué à ce mouvement viral, lors d’un congrès à Huntsville en 2017, en imitant publiquement son propre personnage de téléréalité de The Apprentice ; il avait alors dit qu’un joueur qui manque de respect au drapeau devrait être « viré » des États-Unis : « He’s fired ! »). La réalité collective imite et matérialise les images qui nous relient. Et comme le virus déborde toujours ses clusters et ses lazarets néo-raguséens, la communauté soudée par les images déborde toujours ses rassemblements locaux.

Vidéopolitique

Les rassemblements viropolitiques puisent leur force de propagation dans des entités virales fondamentales : images, vidéos, icônes graphiques. La mort vidéo de George Floyd est la maille élémentaire d’un réseau qui croît à travers les frontières. Elle s’inscrit dans la longue histoire américaine des rapports entre l’image filmique et la mort, une histoire qui commence avec le célèbre film de Zapruder.

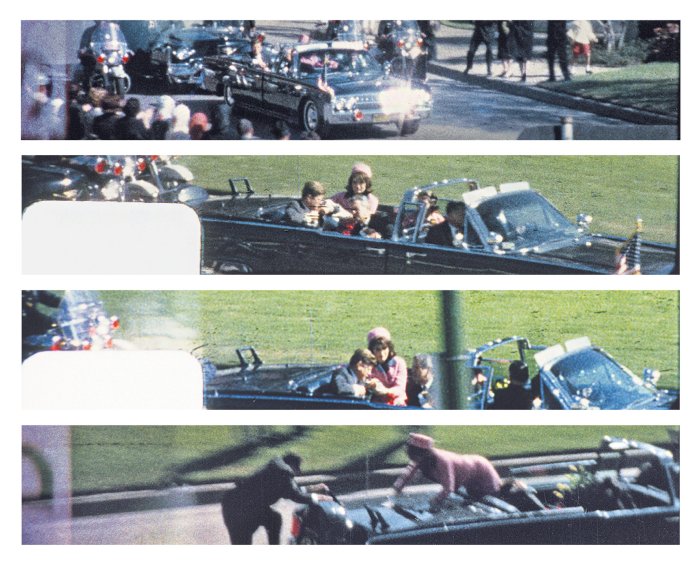

22 novembre 1963, John F. Kennedy est assassiné à Dallas. L’explosion du crâne de JFK sur Dealey Plaza est filmée avec une caméra 8 mm par un citoyen ordinaire qui assistait au passage de la limousine, Abraham Zapruder. Le « Zapruder », un film de 26 secondes, constitué de 486 photogrammes numérotés, est l’acte de naissance spontanée d’un nouveau réalisme morbide de l’image filmique, et d’un nouveau rapport actif de l’image au réel. Zapruder filme caméra à l’épaule ; en réaction à la plaie béante du crâne de JFK, impressionnée sur le photogramme 313, il effectue un brusque mouvement d’appareil, « comme si la violence contenue dans l’image se répercutait soudainement sur le filmage [2] ». Il s’agit du premier snuff movie involontaire de l’histoire vidéographique, comme si le réel avait soudain offert à l’image plus qu’elle ne désirait et qu’elle ne pouvait même recevoir dans son champ scopique. Il faudra des années à l’image filmique pour qu’elle métabolise ce choc traumatique, et rende peu à peu au réel l’énergie muette qu’il a imprimée en elle.

3 mars 1991, Rodney King est roué de coups de matraques par des policiers de Los Angeles ; la scène est immortalisée par George Holliday qui la filme de son balcon avec sa caméra Sony Handycam. Par cet acte, Holliday initie malgré lui ce qu’on appellera le « journalisme citoyen ». Il s’agit en effet d’un premier renversement décisif par rapport à ce que le Zapruder avait initié. D’une part, l’objet du regard filmique, ce n’est plus le gouvernant, dans l’apparat et l’aura symbolique de son pouvoir, mais le gouverné : l’homme noir minoritaire et démuni, encerclé par une meute blanche. Force le respect la manière dont King se relève, tel un boxeur sur le ring, à plusieurs reprises, sous les 56 coups de bâton et les coups de pied qu’il reçoit à la tête. D’autre part, la caméra de Holliday n’est pas seulement le témoin involontaire d’un événement, comme l’était la caméra de Zapruder ; il décide de filmer la violence à laquelle il assiste, il agit sur le réel en l’enregistrant. Ce film sera en effet, après l’acquittement des policiers par un jury majoritairement blanc, le ferment iconique des émeutes de 1992 à Los Angeles. La vidéo de Holliday est le premier acte vidéopolitique d’hypervisibilisation de la violence raciste. Autrefois, le racisme démocratique quotidien pouvait bien être vu, désormais il est et demeure visible. Car les images survivent aux actes, elles élèvent les faits actuels qu’elles enregistrent au rang d’événements idéaux, où ils insistent à jamais.

Mais cette vidéo avait encore été filmée et monnayée par un Blanc, et elle s’introduisait dans le vieux système médiatique, encore hégémonique, de la télévision. 25 mai 2020, la mort vidéo de George Floyd marque un second renversement décisif dans l’histoire vidéopolitique américaine. D’une part, elle a été filmée par Darnella Frazier, afro-américaine et jeune femme de 17 ans, dont on entend plusieurs fois la voix empathique commenter l’évidence raciste de la scène ; elle a été filmée à hauteur d’homme, du trottoir même de la rue où George Floyd a été violenté et tué. La vie nue du gouverné est non seulement devenue l’objet du regard vidéopolitique, mais c’est désormais la gouvernée qui tient l’appareil. D’autre part, la mort a été filmée avec un smartphone et diffusée sur facebook. Émancipée de la télévision, l’image snuff emprunte désormais de nouveaux canaux de médiatisation. Le film est disponible sur internet ; sans coupe, sans montage, sans autre filtre médiatique que son format vertical et son propre découpage, il impose sa propre évidence indexicale au téléspectateur. Il semble dire : « ceci », comme un index pointé, « voilà ce qui s’est passé ».

La capture et la diffusion d’images est devenue une technique de lutte politique, l’arme des gouvernés contre la violence d’État. Rouez et étranglez nos corps, mais craignez nos yeux augmentés. Le gouverné retourne la violence en la rendant visible, en se faisant le vigile du visible. Contre les dispositifs de sécurité dont elles sont les cibles tactiques, les minorités gouvernées ont ainsi inventé une surveillance inverse, une « sousveillance », un panoptique inversé. Nous vous regardons. Ainsi est née ce que l’on pourrait appeler l’ère d’une snuff politics.

Après avoir diffusé sa vidéo, Darnella Frazier a été victime de harcèlements sur les réseaux sociaux : on lui reproche cyniquement de n’avoir rien fait, pas bougé le petit doigt. Témoignant de sa peur de la police, elle a pourtant fait énormément, malgré cette peur. Une vidéo n’est pas en effet qu’une image, elle incarne un geste filmique, une immersion du corps dans le réel qu’il affronte. Filmer quelque chose, c’est le faire importer. Une fois enregistrée, n’importe quelle chose n’est ainsi déjà plus tout à fait la même. Elle se met à exister visiblement, avec insistance, de manière parfois obsédante. Capturer, montrer, exposer, surexposer l’événement de la mort du corps noir, et stigmatiser l’arrogance virile écrasante des corps blancs, voilà l’acte politique spontané d’une adolescente noire de 17 ans, qui a eu le courage de tenir tête à un policier blanc qui la menace en même temps qu’il tue sous ses yeux (« He got mace ! »), pour un plan-séquence frontal de 10 minutes.

En 2014 déjà, à New York, Eric Garner, un homme noir arrêté en pleine rue, avait été tué par un policier dans des circonstances analogues à George Floyd (« I can’t breathe », avait- il répété, comme George Floyd, avant de perdre connaissance). Ramsey Orta, citoyen « copwatcher » qui a filmé l’arrestation brutale d’Eric Garner, a ensuite été harcelé par la police et plusieurs fois placé en détention provisoire. En France, des voix sécuritaires ont commencé de s’élever pour interdire et pénaliser la capture d’images des forces de l’ordre. La répression se heurtant à la volatilité insaisissable de l’image (le stream live permet de diffuser les images volées en temps réel, même si l’appareil est confisqué ou détruit par les agents), la police américaine a elle-même assumé la forme de la snuff politics, en développant l’usage de « Body cam » embarquées, comme réplique de la surveillance à la sousveillance citoyenne. On voit comment les techno-images deviennent les instruments d’une lutte iconique. On lutte images contre images.

Iconopolitique

En 1991, la vidéo de Holliday a fixé la norme stylistique d’un nouveau réalisme graphique. La basse qualité de l’image volée, le flou, la distance, le bougé du cadrage ont durablement impressionné la conscience sémiotique collective. Paradoxalement, ces effets et ces « bruits » visuels, relatifs au geste de capture vidéographique, sont devenus les marques mêmes de la fidélité de la vidéo au réel et de sa neutralité idéologique. Plus ça bouge, plus c’est vrai. Le journalisme citoyen s’est développé comme contrepoids des médias télévisuels et institutionnels, dont on a peu à peu dénoncé les complaisances et les partis-pris. Le réalisme du format vertical est relatif, il lui vient du fait qu’il transgresse l’horizontalité standard de nos écrans habituels, télévision, écran de cinéma ou d’ordinateur. Nous sommes aujourd’hui entrés dans une ère de média-démocratie, d’égalisation des conditions de production iconographique et médiatique. Le contre-pouvoir médiatique s’est diffusé parmi nous, l’appareil mobile devenant le premier maillon d’une chaîne de visibilisation dont les agences de presse, les journaux et les chaînes de télévision ne sont plus les seuls relais. Le geste micropolitique d’enregistrement a le pouvoir de déstabiliser un gouvernement, comme on l’a vu encore récemment en France avec l’affaire Benalla.

Mais il ne faut pas être dupe du charme de ce qu’on appelle « vérité ». Le signe vidéo n’est pas seulement un index (« ceci », « voilà ce qui est arrivé »). Le Zapruder initiait déjà une crise majeure de la représentation indexicale, comme le développera Blow Up d’Antonioni : tout à coup, la transparence de la techno-image s’opacifie ; qu’a-t-on vraiment vu ? Voir n’est plus savoir. D’où viennent les tirs, où se situent les snipers ? Et qui sont ces étranges personnages qui bordent le parcours de la limousine, « Umbrella Man », « The Cuban », « Babushka Lady », « Badge Man », etc. ? Le découpage frénétique du Zapruder en 486 photogrammes est une tentative du pouvoir policier pour reconduire les droits de l’indexicalité sur l’image, pour réinterpréter la techno-image selon le rêve panoptique de la transparence intégrale. Or, l’image numérique à millions de pixels n’a pas en 2020 mis fin à cette crise de la représentation. L’arrestation de George Floyd est filmée de plusieurs points de vue, la caméra fixe de vidéosurveillance, les séquences de deux passants filmées au téléphone portable. On reconstruit le fait à travers des perspectives multiples. Mais la vérité glisse sur l’image. Le fait est certes là, à travers l’écran, mais son sens est seulement à l’écran, à la surface de l’image. Tout à coup, le charme de l’icône surgit de la faille ouverte entre l’index et la réalité qu’il dénote.

La lutte iconique n’est pas une lutte pour la vérité, comme s’il existait une réalité édénique, dont les vidéos citoyennes pourraient être l’épiphanie. Elle est une lutte dont l’enjeu n’est pas le réel « naturel », mais l’icône elle-même, une lutte pour l’émotion iconique collective. Car les images sont en effet des éléments actifs dans la réalité qu’elles représentent, et elles réalisent ce qu’elles filment. Les images filmiques sont certes indexicales, et ce sont parfois des preuves à charge ; les vidéos de Zapruder et de Holliday ont été confisquées et longuement analysées par le FBI, photogramme par photogramme. Mais le réalisme vidéo est toujours une puissance iconique. Le film de Darnella Frazier fait plus et autre chose qu’indiquer comment George Floyd est mort, il a son efficacité intrinsèque en tant qu’image ; il élève la mort à une valeur émotionnelle et qualitative immédiate, devant laquelle tombe toute argumentation contraire.

Assumer la média-démocratie, c’est d’abord reconnaître qu’il n’y a pas de hors-signe ; le dehors de l’image télévisuelle n’est pas une réalité miraculeusement aniconique, qui serait comme par magie captée par les smartphones, mais seulement d’autres images, d’autres icônes. La posture symbolique silencieuse de génuflexion adoptée par certains policiers à la suite de Kaepernick est une lutte iconique contre le genou de Derek Chauvin dans la nuque de George Floyd, posture contre posture.

Nécropolitique

La mort n’est pas qu’un accident. Elle n’est pas non plus qu’un fait social. La mort est une politique. Elle ne frappe pas seulement au hasard. Elle a ses usages et ses profits ; elle a ses préférences, ses probabilités, ses cibles tactiques. On appelle « nécropolitique » l’usage de la mort comme technique de gouvernement. La nécropolitique est le versant négatif de la biopolitique mise en évidence par Foucault, c’est-à-dire d’un pouvoir dont le principe est de « faire vivre et de rejeter dans la mort » [3]. La mort de populations migrantes en méditerranée résulte d’une gouvernementalité de la frontière en Europe. Les statistiques de la mort des Noirs aux États-Unis ne résultent pas seulement d’un racisme hérité de l’histoire américaine et de préjugés tenaces, comme on l’entend à nouveau répéter depuis le 25 mai, mais d’une politique de sécurité et de gestion différentielle de la population dans l’espace urbain.

Mais la nécropolitique est une politique silencieuse. Les morts ne parlent pas. Or, l’opération subversive de l’image est précisément de rendre la mort visible et sonore, de retourner la mort contre la nécropolitique cynique. En extrayant de la mort un mourir éternel, la vidéo prend la nécropolitique à son propre piège.

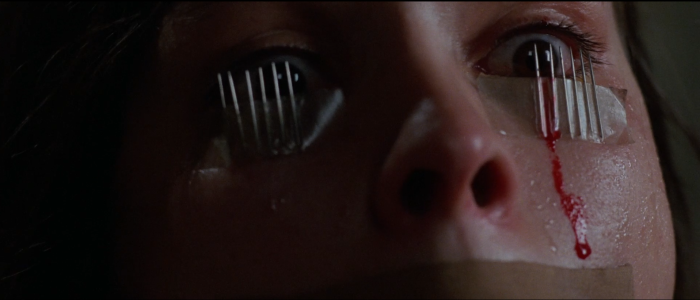

Car la mort est l’ultime réalité, le réel iconique irréductible de la snuff politics. La position d’impuissance de Darnella Frazier est notre position à tous, en tant que spectateurs : voir quelque chose sur quoi nous ne pouvons agir. Cette position subjective est aussi celle du cinéma d’horreur de Dario Argento, fils bâtard d’Antonioni (Blow Up) et d’Hitchcock (Fenêtre sur cour, Psychose). Argento commence toujours par la même histoire de témoin oculaire involontaire : quelqu’un en a trop vu. Ce n’est pas seulement quelqu’un qui a mal vu, qui a réellement vu autre chose que ce qu’il a cru voir. Le témoin oculaire est quelqu’un qui est malgré lui forcé de voir ce qu’il ne peut pas voir, ce dont le regard devrait se détourner, mais qu’il ne peut s’empêcher de fixer. L’image représente soudain l’irreprésentable. Au début de L’Oiseau au plumage de cristal, Sam Dalmas cherche à entrer sur la scène de l’agression dont il est témoin, dans la galerie d’art où il vient de voir Monica Ranieri se faire poignarder, mais il se retrouve enfermé entre les parois de verre, retenu hors de la scène, dans une position de spectateur passif de la lente agonie de la victime. De même, dans Opera, le tueur ligote la cantatrice Betty et lui scotche des aiguilles sur les paupières pour la forcer à garder les yeux grands ouverts pour voir les meurtres atroces qu’il réalise devant elle. La violence est ainsi purement scopique. Or, cette position est précisément la position de l’homme moderne, en tant que « travailleur à domicile », comme l’a appelé Günther Anders. L’écran nous transforme en voyeurs. La cage de verre de L’Oiseau est une métaphore de la cage télévisuelle.

Notre sensibilité aux événements a en effet été anesthésiée par la banalisation sociale de la violence scopique, endurcie par la normalisation de notre impuissance. La vie est devenue un vaste Opéra de morts et de cruautés. De telle sorte que l’opéra ne peut reprendre vie qu’à condition que l’image rende au réel la réalité qu’elle lui a volée. C’est ce que fait Spike Lee dans un chef d’œuvre d’une minute et trente secondes, 3 Brothers – Radio Raheem, Eric Garner et George Floyd. Le film consiste en un habile montage des deux vidéos des morts d’Eric Garner et de George Floyd, où Lee insère des images de la mort de Radio Raheem dans son film de 1989, Do The Right Thing, étranglé avec sa matraque par un policier lors d’une rixe. Le film est accompagné de cette question : « Will History Stop Repeating Itself ? » Le film de 1989 se répète en effet en 2014 et en 2020. Mais il s’agit d’une étrange répétition, cette répétition de la fiction par la réalité : qui répète qui ?

En filmant la mort de Radio Raheem, Spike Lee n’a pas seulement documenté visuellement une réalité établie de manière « systémique » dans la société américaine. Il a également initié une pratique de lutte vidéopolitique, qui mord sur cette réalité, un renversement des rapports de forces. Lee a encouragé une pratique de visibilisation publique de la violence subie par les Noirs. En 2020, le réel nous montre soudain le visage de ce que le cinéma a révélé et grossi d’insoutenable en lui. Zoom sur la mort. Le corps mourant de George Floyd est jeté sur une civière comme le corps déjà mort de Radio Raheem. Ce que montre brillamment Lee en moins de 2 minutes, c’est cela : ce n’est pas la réalité qui répète le film, c’est le film qui répète à l’avance les scènes de 2014 et de 2020 dont il est la conscience iconique extralucide.

Radio Raheem n’est pas mort étranglé par un policier, puisqu’il n’est jamais né ; réciproquement, Eric Garner et George Floyd ne sont pas des personnages fictionnels, et sont réellement morts étranglés. Mais Lee indique un point de convergence entre ces deux domaines. Le montage place en effet les trois noms propres sur le même plan ontologique, celui des images. Cette univocité de l’image est exprimée par Lee sous le concept de « fraternité ». La différence fondamentale entre la réalité et la fiction est surmontée dans l’image. Les morts vidéographiques de Garner et de Floyd donnent à l’image le poids de réalité qui rejaillit sur le personnage de fiction, elles confèrent rétroactivement à l’image cinématographique sa force prémonitoire. Réciproquement, l’image de cinéma accueille en elle fraternellement les morts de Garner et de Floyd, et, du fond de leur commune violence, elle leur communique son aura iconique. L’image filmique est ainsi un hybride ontologique, interface d’une sorte de contamination réciproque du réel et du fictionnel l’un par l’autre.

La mort de Radio Raheem n’est certes la mort de personne (il n’existe pas), mais elle est par là-même d’autant plus capable de s’élever au rang d’un événement idéal ; impersonnel, il est néanmoins parfaitement déterminé dans sa forme : le corps soulevé par la matraque sous la gorge, la grimace, puis les pieds qui se décollent du sol, puis le rictus de celui qui se voit mourir. Cet événement ne se dit qu’à l’infinitif du verbe : mourir d’asphyxie étranglé, mourir en pleine rue, face contre terre, la gueule écrasée sur le bitume, mourir pour rien, des clopinettes, se voir mourir impuissant sous la volonté du dominant, mourir comme un Noir en Amérique. Ce n’est pas la mort de n’importe qui.

Radio Raheem est frère de George Floyd, car il nous apprend à voir sa mort infinitive. Ainsi cette mort se dédouble-t-elle [4]. D’une part, « un Noir meurt », il s’agit certes d’un présent actuel, sur le mode indicatif, qui désigne un fait situé le 25 mai 2020 à Minneapolis et qui, en tant que tel, ne peut pas se répéter. Mais, d’autre part, le présent grammatical du verbe « mourir » est un présent vidéographique. On pourrait être tenté de le voir comme un présent de vérité générale : « on meurt aujourd’hui d’être Noir en Amérique ». Mais ce n’est pas seulement cela. Le mourir de George Floyd n’est pas celui d’un « on » générique, d’un simple profil social (homme, Noir, de moins de 60 ans). L’image éternise au contraire une singularité : ce mourir n’est pas une mort abstraite, générale, probable, statistique, chiffrée.

Nous le voyons mourir. Quand il lance « I can’t breathe », on reconnaît le grain de voix éraillée et alanguie de Big Floyd sur les mythiques Screw Tapes, cette voix grave désaccordée au flow léthargique du rappeur qu’il a été, et qui semblait sans cesse lutter avec le beat contre l’engourdissement et la chute. « I can’t breathe », suivi d’un râle de gorge, la voix détimbrée. Dans ce râle, on entend une vie qui lutte une dernière fois à sa limite, qui reprend ses derniers souffles. On entend la colère étouffée et la rage de l’impuissance, et on entend alors ce grain vibrer par sympathie des cris de souffrance, de colère et de justice d’Abbey Lincoln dans le Protest de Max Roach. « Mama… », le cri déchirant de Big Floyd, au moment où il se voit partir, ce n’est pas du tout une supplique ou une prière à sa mère individuelle, c’est un cri vital qui passe sous le seuil de l’individualité [5]. Il ne supplie pas quand il dit « please », il insiste, avec une force inhumaine. We Insist !, disait Roach. Vous ne pourrez jamais effacer ça. L’un des passants lance « He’s human » au policier inflexible, dans l’ultime espoir de susciter l’empathie qui manque au petit bourreau, trop fier de mettre à terre le géant noir. Mais non, dans cet instant, l’individu n’est déjà plus là, ne lutte plus contre la mort en son nom, s’efface devant le surgissement d’une singularité absolue, cette rauque chaleur invincible de la voix à l’instant suspendu du plus grand abandon de soi, ce mourir qui survole le bitume pisseux et la poussière qu’on lui fait mordre, quelque chose, innommable : un pur événement détaché du corps qu’on plie.

Alors le présent s’étire comme un mix ralenti de DJ Screw, se distend pour dresser éternellement au-dessus de soi son double iconique à venir, dont la force lèvera bientôt les foules, irréversiblement. Mama… Dans ce temps mort, George Floyd voit son propre événement encore futur, comme son spectre vidéo, qui n’en finit pas d’arriver. Mama, I’m through. Ce n’est pas une plainte suppliante : « j’ai fini, j’arrête, je vous obéirai maintenant ». Non, ça veut dire : c’est fini pour moi, je pars. Mais Big Floyd reviendra vous hanter en nécro-icône.