La numéricisation est considérée, à tort, comme « une simple technique » (et un progrès technique) ; mais il n’y a jamais de « technique simplette » ou « neutre ». L’informatisation massive (les machines à calculer, les computers, et les calculs extensifs « sur tout ») est et n’est que l’extension et le renforcement de la colonisation économique la plus ancienne ; l’informatisation est donc le prolongement de la réduction économique au nombre, au compte et à la monnaie ; la culture digitale est ainsi une culture de la violence, du fait de son développement même, de « son origine » (« archéologique ») économique (avec les machines à statistiques et les computers qui sont des machines comptables – décrypter le sigle IBM).

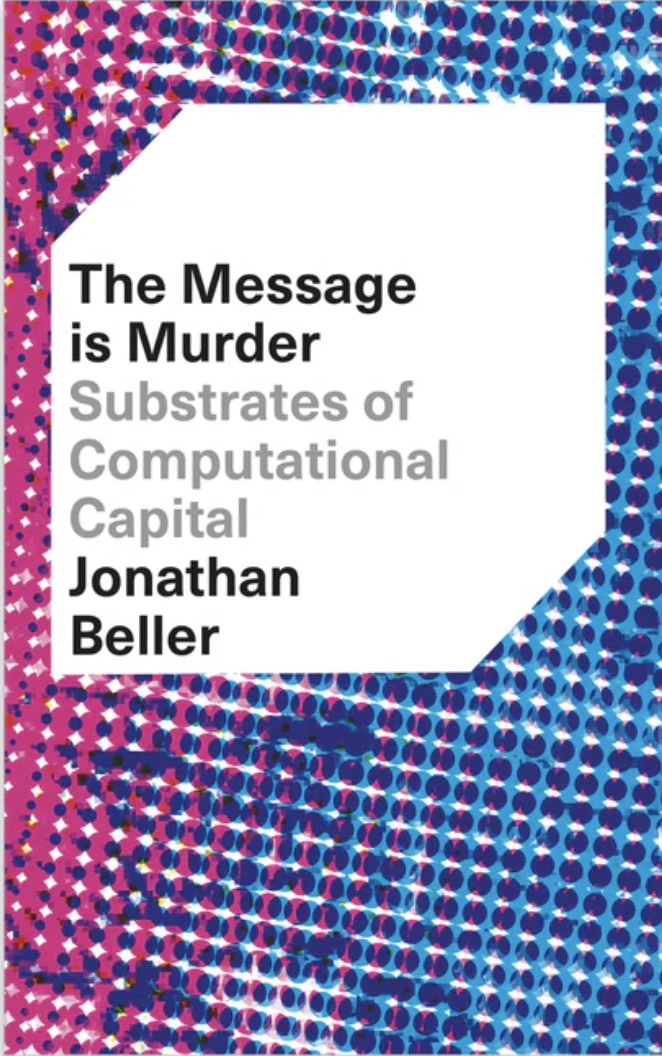

L’archéologie du numérique que propose l’ouvrage de Jonathan Beller, l’ouvrage que nous recensons, a pour objet d’expliciter « l’origine » violente, meurtrière, sanglante de la culture digitale. « Origine » qui se conserve comme « nature ».

Dès que l’on est capable de comprendre que l’informatisation, ou la digitalisation, n’est que la continuation de la colonisation économique, avec les mêmes moyens, ceux du calcul, moyens « algorithmiques » (ou de programmation) que l’on trouve déjà derrière la mesure valeur, la valorisation, l’évaluation, les calculs financiers, les statistiques, la monnaie, etc., alors il est facile d’appliquer à l’informatique la critique développée pour montrer que l’économique est une formation disciplinaire.

La critique de l’informatique est un prolongement de la critique de l’économie ; dès que cette critique de l’économie arrive à montrer que le capitalisme (considéré ordinairement comme « système économique ») n’est qu’un sous ensemble des « formations de souveraineté » (ou de domination) ; c’est-à-dire dès que l’on arrive à penser politiquement le capitalisme [2].

L’informatique et la culture digitale n’ont rien à voir avec « la liberté » (qui n’est pas un problème technique !) ; mais ont tout à voir avec les méthodes policières du despotisme économique.

L’informatique doit se penser en termes de despotisme et non pas de « libération ».

Autant qu’il est possible d’analyser l’économie comme un système politique despotique, il est possible d’analyser l’informatique, ce prolongement renforcé de l’économie (et de tous ses calculs), comme une formation despotique, excluante et disciplinaire.

La numéricisation est un processus meurtrier qui redouble la violence de l’économie.

Ne pensons, d’abord, qu’aux publicités intrusives, qui seraient impossibles sans toutes les techniques informatiques.

La numéricisation, en tant que processus meurtrier, est l’envers de violence extrême de toute rationalisation (ou de la rationalité que l’on attribue au calcul) ; tout progrès de la civilisation (attribué à la calculabilité automatique) est identiquement constitué par une série d’actes barbares.

C’est cet « envers » de la rationalité (ici algorithmique), la barbarie cachée derrière l’hyper-modernité « computationnelle », que traque l’ouvrage de Jonathan Beller. Qui est donc un ouvrage « d’archéologie », au sens de Foucault Agamben.

Quel est l’objet de l’archéologie (au sens indiqué) ? Présenter « l’envers obscène » (le double diabolique) qui soutient le désir de la calculabilité universelle, la soif du sang, la vampirisation des âmes.

Pour étoffer l’exemple, donné en passant, de la publicité (et de ses armes informatiques), il serait intéressant de déployer une analyse critique des dites « monnaies numériques ». Mais y a-t-il de la monnaie qui ne serait pas numérique ? Alors même que la monnaie est le prototype de toute numéricisation ? Parlons donc de monnaies informatiques à technologies spécifiques (de cryptage). Qui ne sont que des avatars (techniques) des produits financiers (également hyper-techniques). Cette analyse critique nous obligerait à étudier en détail la liaison consubstantielle qui colle l’informatique à la finance. Et obligerait à repenser ce que l’on peut entendre par « technique », toujours des armes pour le despotisme.

Ces monnaies cryptées, présentées d’abord comme des créations « libertariennes » d’une « monnaie libérée » (façon Hayek), se sont bien vite révélées être des armes de gangsters pour des gangsters (ou des capitalistes, « cherchant à effacer leurs traces »). On retrouverait le même délire que celui qui s’exprime lors de l’apparition de toute nouvelle technique, toujours supposée « libératrice ».

Dès cette introduction, il serait éclairant de comparer le livre de Jonathan Beller (le livre que nous lisons, qui date de 2018) à celui de Cédric Durand, Technoféodalisme (de 2020).

Incitons le lecteur à lire l’ouvrage de Cédric Durand AVEC celui de Jonathan Beller.

Les thèses de Cédric Durand sont « classiques » en ce sens qu’elles parlent de « régression » : il y aurait eu un état heureux de l’informatique, comme outil de liberté, suivi d’une chute et d’un état malheureux, l’informatique devenant un moyen de domination, de contrôle, de surveillance, bref un outil despotique ; mais ce qu’elle n’était pas « avant », thèse que l’archéologie de Jonathan Beller met complétement en cause : il n’y a jamais eu « d’informatique heureuse », comme il n’y a jamais eu de « mondialisation heureuse », l’informatique étant nécessaire à la mondialisation.

« La digitalisation du monde produit une grande régression. Retour aux monopoles, dépendance des sujets aux plateformes, brouillage de la distinction entre l’économique et le politique… ».

Alors qu’il ne s’agit pas tant de « régression », le retour du capitalisme monopoliste d’avant la guerre de 14, avec ses « barons voleurs », qu’au contraire de « progression », certes oscillante ou aléatoire, vers toujours plus de despotisme, technologiquement surarmé, ou vers un nouveau stade autoritaire ou fasciste de ce despotisme (qui est un régime cyclique ou ondulatoire).

Il ne peut jamais y avoir de distinction entre l’économique et le politique, l’économique étant politique (et même le substrat de toute politique, pour reprendre le titre du livre de Jonathan Beller) ; il ne peut donc y avoir de brouillage de cette distinction inexistante.

L’informatique prolonge l’économique considérée comme politique ; c’est cela qui explique le caractère meurtrier de l’informatique.

L’économie est politique ; disons l’apparence que prend la politique lorsque celle-ci devient « rationnelle » ou « gestionnaire » [3] (le despotisme éclairé – mais tout despotisme a un aspect « éclairé »).

Il n’est pas tant question de « technoféodalisme » ou de retour du « féodalisme », en fait de retour du capitalisme monopoliste, que de despotisme économique (permanent, bien que fluctuant).

L’hypothèse du despotisme, que nous soutenons, s’écarte radicalement de celle du féodalisme, soutenue par Cédric Durand, en ce sens que le capitalisme, c’est-à-dire l’économie, n’est ni un système économique (au sens ordinaire de système de production), ni un système technique (l’économie englobe tout cela pour en faire des moyens de l’autorité souveraine), mais est un système politique de domination ; avec des éléments techno-productifs orientés par le maintien de la domination ; domination qui permet le profit par la prédation ou l’exploitation [4].

Clairement l’ouvrage de Jonathan Beller, se situe dans le cadre de l’hypothèse du despotisme ; qu’il peut servir à compléter, illustrer, en analysant cet avatar de la discipline économique qu’est l’informatique.

Nous lisons le livre de Jonathan Beller comme un appui à la thèse du despotisme ; et comme une application de cette thèse à l’analyse de l’économie numérique (ou de la culture digitale).

Encore une fois, c’est lorsque l’on a compris que l’économie est et n’est que politique, que lorsque l’on a compris que l’économie est un système de conformation de sujets disciplinés et surveillés, avant que d’être un système de production (puisque pour produire il faut des esclaves), c’est lorsque l’on a compris que « la forme valeur », ou la mesure évaluation monétaire généralisée, est un système de coercition (de constitution d’agents conformés) que l’on peut comprendre que l’informatique, ce rejeton de l’économie (et des mesures comptables), est, également, un système de coercition, de discipline, de surveillance.

Il suffit de ramener l’informatique à la mesure et aux calculs, c’est-à-dire à l’économie, pour saisir l’aspect oppressif de l’informatique.

Du reste ceux qui prétendent que l’économie est le royaume de la liberté (free market, free enterprise, free choice) sont les mêmes qui glorifient l’informatique comme la voie royale de la liberté.

Peut-on dire que l’informatique est libertarienne ? Avec ce que cela implique de dénégation, de refus de voir « le côté obscur » et de voir que la soi-disant liberté (la discipline économique) est un « enfumage » (un mensonge déconcertant), typique de la culture digitale (là où la propagande devient endémique, même sous ses formes délirantes ou inversées, comme le complotisme, qui n’est certes pas une invention digitale, mais ne peut se « propager » amplement que grâce au réseau informatique, internet). N’oublions jamais que la publicité (l’enfant chéri des GAFAM), bien loin d’être une réclame pour un objet ou une marque (dans le cadre de « la liberté de choix ») est d’abord une propagande pour un système économique (qui est imposé sans liberté de choix, sans autre choix que celui de se mettre en guerre) – la publicité doit toujours se lire au second degré comme propagande politique « décentralisée », construite sur le modèle de la planification à deux niveaux, modèle Janos Kornai, Anti-equilibrium.

Nous devrons revenir en annexe (Les Terrassés) sur cette imposition autoritaire de la culture consumériste (la culture du choix !) ; imposition qui signale l’aspect autoritaire ou de force de la propagande (ou du « lavage de cerveau ») au centre de la culture digitale.

L’informatique (et ses réseaux communicationnels) n’est pas seulement « mobilisée » pour la cause consumériste ; c’est son origine économique de conscription comptable qui destine l’informatique à être au centre des mensonges commerciaux ; puisque sa finalité économique est le contrôle (une extension de la comptabilité, qui est déjà contrôle, compte rôle, rôle comptable).

Toujours lier informatique et comptabilité ; et les dérivés, comme la statistique.

Il existe peu d’ouvrages importants d’analyse critique de la dite « culture digitale » ; c’est-à-dire de la numéricisation intégrale et de la calculabilité extensive que cela permet (la réduction à des comptes).

« Le numérique » déploie son emprise sur toute chose, « rendue numérique », calculable et intégrable dans un système informatique de calcul automatique de cette information numérisée.

Les exemples sont tellement nombreux qu’il semble ridicule de ne citer que « la financiarisation de la nature », la fameuse évaluation des « services environnementaux », services intégrables à des systèmes de payements ou de péages, également automatisés. Si l’on veut parler de « féodalisation », c’est bien là, avec le retour des péages généralisés (les toilettes à péage, les bornes de péages pour accéder aux forêts, etc., à l’infini du « puçage »).

L’information, et son informatique, est bien entendu « une mise en forme » : il faut lutter contre le vol informatique ou contre le tagage des appareils de payements, comme « les radars » routiers (en attendant le puçage des voitures, anticipé par le suivi GPS).

L’informatique est au centre d’une bataille permanente ; c’est une arme de guerre.

« La mise en forme », et son conflit, n’est que le prolongement de la mise en forme économique (la discipline du travail et les révoltes) et son déploiement multi-séculaire : dénombrements, mesure comptable, évaluation généralisée (le but du néolibéralisme, la fameuse marchandisation), arithmétique politique et statistiques développées. Tout est mesuré, tout est enregistré ; et cela passe pour un progrès de la science (du contrôle).

Ce que les marxistes nomment « forme valeur » doit se penser comme la dynamique politique de « la mise en forme » (puis de l’informatisation), comme la dynamique autoritaire de la mise en ordre comptable, jusqu’à la financiarisation.

Et rappelons que cette financiarisation (collée à l’informatisation), bien loin d’être une superstructure secondaire, est au cœur de l’évaluation généralisée des espaces et des temps [5].

Il existe un grand nombre d’ouvrages présentant l’histoire de l’informatique ou développant des critiques spécifiques, trop économiques, sur la menace du chômage de masse (un poncif déployé contre l’optimisme « de cinéma » de René Clair !), ou trop technologiques (à la manière de Bernard Stiegler, pensant, après et d’après Derrida, « la technicité originaire »).

Mais il y a très peu livres « d’archéologie de l’informatique » ; peu de livres qui analysent la numéricisation, la digitalisation, l’informatique, le « en ligne », etc., comme un prolongement ou un renforcement de la colonisation économique.

Encore une fois le mirage de « la libération numérique », ou par le numérique, oblitère toute pensée critique.

C’est même là que se trouve le grand succès de l’informatique (qui n’est pas un succès technique !), dans l’espèce de bigoterie (digitale) ou de dévotion qui enchaîne aussi bien les incompétents consommateurs que les geeks fanatiques (et nous nous retrouvons dans le cadre de la religion économique, avec ses intégristes du style macron).

Le progrès informatique, avec ses produits dérivés, comme les réseaux sociaux est présenté, comme toute technique nouvelle ou disruptive, par ses adorateurs, comme un progrès vers (toujours) plus de liberté.

C’est cette fanatisation ou cette conversion de masse (une confirmation massive) qui représente le grand succès de la culture digitale ; et il s’agit bien d’un succès politique (et non pas d’un succès technique – le succès technique doit se chercher vers la PP, Préfecture de Police).

Il faut étudier pourquoi le thème bateau de la libération digitale (la croyance dans les réseaux sociaux) conforme la pensée ; et augmente l’emprise économique.

L’ouvrage de Jonathan Beller rompt avec le conformisme de la pensée de la technique (même dans sa variante à la Stiegler). Ce n’est pas un livre d’histoire (de la digitalisation), ni même une étude simplement critique (l’ouvrage va bien au-delà), c’est un livre d’analyse de l’histoire (un livre d’archéologie), livre qui montre que ce qui est nommé culture digitale, la dite révolution informatique, n’est en aucune manière « disruptif », n’étant que le renforcement de la plus vieille culture économique (du chiffre).

On ne peut penser l’informatique qu’en liant ce développement des calculs au despotisme économique.

Le socle colonial économique est ce qui permet et porte l’informatisation. C’est la comptabilité (la mesure du profit) qui permet la digitalisation.

La culture digitale n’est qu’une expression (d’actualité) de la culture économique. La logique économique est nécessaire pour autoriser le déploiement de la logique numérique (et des algorithmes).

Ce qui peut paraître évident, en prenant l’exemple de la gestion comptable, les ordinateurs sont des machines de bureau, des machines comptables, est étendu, par Jonathan Beller, au moins évident ou au contre intuitif, par exemple le cinéma ; qui est un opérateur de calcul (de vision encadrée, dupée, c’est du cinéma !) clairement démasqué par sa numéricisation et par tous « les effets spéciaux » qui sont rendus possibles ; le cinéma a toujours été un prolongement des « attractions foraines » et de leur « magie », de la capture de la vision, de l’attention, des affects, pour empêcher tout recul, le travail magicien du cinéma et l’emprisonnement qu’il génère (la culture Hollywood est un complément à la culture économique, consumériste – pour se désintoxiquer : Miklos Jancso, Pour Électre).

L’informatique, les ordinateurs, les computers ou machines à calculer, tous les médias digitaux numérisés, etc., sont liés à la violence de la constitution économique. Constitution qui doit se reconstituer sans cesse. Il faut toujours penser l’informatique en termes d’accumulation primitive ou de colonisation recommencée en permanence.

La nouvelle accumulation, la révolution numérique ou l’économie digitale, correspond ou est l’expression d’une nouvelle expansion du capital, que Jonathan Beller nomme « colonisation numérique » ou colonisation par le calcul, « computational capital » ; capital calculatoire, ce qu’a toujours été le capital, mais, désormais, avec une extension et une intensité accrues, grâces soient rendues aux techniques « exigées » [6] (par le capital, pour sa gestion).

Le capitalisme s’est étendu comme une gigantesque machine à calculer, « computer » (voir comme exemple parfait le « capitalisme verdi » ou le « capital vert » [7]). Computer digérant, ingérant, « l’ingestion », tout pour le déféquer en nombres comptables ; ces nombres étant le fertilisant « basique » du capitalisme.

Et lorsque l’on a compris que cette ingestion, digestion, la numéricisation, la comptabilité ; « la rationalisation scientifique », ne peut se réaliser que par la plus grande violence coloniale, interne et externe, la civilisation (au sens de dynamique de conformation), alors il devient évident que la culture digitale est un processus sanguinaire.

Un processus extrêmement violent de structuration ou de conformation, par et pour le capital, de discipline des représentations, de la vision, des sensations, de la concentration, des pensées.

Autant l’ancienne poésie était un procédé de magnification du pouvoir royal despotique, autant le nouveau cinéma est un vecteur essentiel de la propagande économique (que peut faire « un cinéaste » désargenté, sinon travailler pour la publicité, la rendre « belle », ludique et faire « son cinéma »).

Bien loin d’être « un outil pour la liberté », l’informatique (ou l’informatisation, la culture digitale) est une nouvelle arme pour renforcer le capitalisme [8].

D’où l’obligation péremptoire qui est faite de « s’adapter » au monde numérique.

Impossible, désormais, de vivre ou même survivre, sans une « éducation numérique », sans savoir manipuler un computer, sans s’exposer sur un réseau (plutôt asocial que social – le club des narcisses !).

C’est un ordre autoritaire.

Repartons d’un point technique essentiel, d’un point mathématique :

Un nombre est une classe.

Numériciser, dénombrer (dans N), mesurer (dans R ou autre), évaluer, etc., implique d’établir des classements ou de constituer des classes. D’imposer une organisation « topologique ».

Mesurer ou classer est une opération mathématique qui se déploie en ordre politique, qui se projette en structure hiérarchique ou d’ordre.

Mesurer, évaluer, estimer numériquement ou quantitativement, « rationaliser », rendre à la raison, exige de constituer des différences, différences hiérarchisées ou ordonnées.

Constituer des différences (« graduables ») implique des séparations, des exclusions, implique d’établir un ordre, d’imposer l’inégalité.

Une machine à différences ou à différenciations, une machine politique inégalitaire, voilà ce qui constitue la matérialité politique de l’informatique [9].

Numériciser est une opération politique (à l’origine même du despotisme) ; l’extension de la numéricisation, par l’informatique, correspond à un « approfondissement » du despotisme (comment faire « tenir » des milliards d’humains ? – l’informatique apporte la solution à la surveillance individualisée de ces milliards de personnes).

La numéricisation est « la technique politique » la plus archaïque ; celle qui correspond à la constitution de « populations » gérables, quel que soit leur masse (alors qu’il souvent imaginé que « le grand nombre » libère ou rend anonyme, l’informatique permet de résoudre cette malheureuse difficulté, pour les pouvoirs).

L’informatique est lié au contrôle total ; à la chinoise ou façon américaine.

Il faut donc toujours penser l’informatisation comme une opération politique violente d’exclusion ou de classement.

Ainsi faut-il penser le cinéma comme exclusion de « visions » (les visions que permet, par exemple, la lecture – l’aspect décevant des films « tirés » de livres et censés les « illustrer » ; où l’on retrouverait en plein la réduction des visions, leur capture par imposition d’une « vision » digérée et dirigée par un « metteur en scène » ou un « producteur »).

L’objet du livre de Jonathan Beller est d’expliciter en détail, en particulier sur l’exemple du cinéma, les exclusions, et les inégalités résultantes, que propage toute « vision digérée » (toute « prévision »).

Pour parler à la manière d’Agamben, l’informatique est un appareil de confort du pouvoir souverain, qui renforce et conforte ce pouvoir : l’informatique est liée à la souveraineté, à la vue dominante, à l’inclusion par exclusion.

Ce n’est donc pas l’informatique qui doit être libérée, c’est « nous » qui devons être libérés, débarrassés, de l’information automatisée (comme nous devons être délivrés du « marché libre » qui « nous » opprime).

Cette automatisation qui permet l’extension de la propagande (ou de la publicité) 24/24 et jusqu’au fond de son lit (pendant le rêve, corrompant toute vision nocturne).

Le livre de Jonathan Beller peut (et doit) se lire comme une critique virulente du thème de propagande que : « l’information doit être libre », que le flux informatique (informationnel mécanicisé, comme celui de la « télé-vision », de la vision commandée à distance – les dits « journalistes » n’étant que des robots programmés) doit être « laissé » (au sens libéral du laisser-faire laisser se propager) ; là où « la liberté » ne se pense plus que dans les termes du « libéralisme économique » (ou du libertarianisme pervers).

Le flux informatique de l’information automatisée renvoie toujours au pouvoir du capital et à ses stratégies dans la guerre (de classe) infinie. Renvoie au mensonge déconcertant (inverser le sens de la liberté), à l’emprisonnement de la pensée (rendue automatique ou réflexe, ici Stiegler est utile).

L’informatique est la « nouvelle arme absolue » du computational capital, ce capitalisme qui peut étendre la mesure et le calcul, le compte et la monnaie, la finance (« algorithmique ») partout et tout le temps (c’est même la gestion du temps qui est la plus importante des gestions).

Réalisant le rêve de l’économicisation totale, de la subsomption réelle à la logique économique.

Voilà le point important : comme un moustique qui véhicule une bactérie pathogène, l’informatique véhicule le virus (du) capitalisme, capitalisme désormais hyper-rationalisé (il se confond avec le calcul), bien au-delà du taylorisme encore archaïque – et avec la finance dominante.

Le capitalisme de la calculabilité universelle entraîne et exige une modification de toutes les représentations et de toutes les identités et recompose l’ordre social (à son profit) autour de la culture numérique qui n’est que l’expression actuelle de la comptabilité désinhibée.

Recomposition des représentations : donner un prix à un paysage ou à un lieu « sacré », donner un prix à un club de dissidents désormais vu comme une marchandise touristique – allez voir les Zapatistes in situ ; et en autobus climatisé.

Recomposition des identités : l’auto-entrepreneur ubérisé et contrôlé à distance, qui « gère » sa vie et ses amours sous « le regard » des caméras.

La puissance des thèses de Jonathan Beller permet à notre auteur de relire Borges avec Turing (et vice versa), Shannon avec Hitchcock (la psychose, cet état endémique du monde de la culture numérique, « où tout devient possible », puisque tout est calculable – au sens vulgaire de ce mot : visible, moyennant péage [10]).

Et lui permet de repenser la photographie numérisée avec ses trucages « démocratisés » (le trucage devenant une seconde nature) aussi bien que le cinéma, tous deux envisagés comme une seule branche de l’arbre à calcul ou à vision (en guise d’arbre de l’abondance « ploutonomique »).

Le livre, de Jonathan Beller, a pour objet la déconstruction (le dévoilement) des formations de violence qui constituent le substrat de la culture numérique ; de la communication médiatique, l’hyper-propagande, totalement programmée, dirigée, surveillée, par ses maîtres capitalistes parfaitement conscients que leur pouvoir ne tient qu’à une bataille (d’abord d’idées), jusqu’à la surveillance universalisée pour conforter ce pouvoir.

Le plus important est de démasquer la violence endémique qui porte les transmissions quotidiennes.

Toujours trouver derrière la forme technique supposée « neutre » l’ordre social oppressif qui a généré la technique.

Ceci pouvant se lire comme une généralisation de l’analyse du « fétichisme de la marchandise » ou de la déconstruction de la croyance en une pure objectivité (ou objectalité) de la réalité, sans « en dehors », ni conflit, harmonieuse [11].

L’apparition puis le développement de l’information, de l’informatique, doit toujours être pensée comme une extension de la quantification comptable qui arme le capitalisme ; la culture numérique n’est qu’une maximisation du « mode de vie » imposé par le capitalisme, depuis « la découverte » de l’Amérique (la ruée vers l’or !) et depuis que la colonisation meurtrière est la véritable infrastructure de l’économie.

Le glissement progressif, au 20e siècle, de la forme « travailleur soldat » à la forme « touriste consommateur » [12] n’a été rendue possible que par la direction générale de l’information en termes d’hégémonie culturelle.

L’abstraction (réalisée) a franchi une nouvelle étape (anticipée par Baudrillard) qui permet la mécanisation de la pensée (voir Stiegler) et la réduction des philosophes au chômage technique.

Mais, encore une fois, cette abstraction, la généralisation du calcul et de « la puissance de calcul », n’est pas une invention de l’économie numérique : il n’y a pas de nouvelle révolution industrielle, il n’y a qu’une extension « évolutive » de cette puissance de calcul.

L’abstraction et sa progression (supposée progressiste) est consubstantielle au capitalisme (et au despotisme) dont une définition pourrait être justement « le calcul », mesure valeur, comptabilité, monnaie, finance.

Depuis longtemps le calcul dirige les usines. Il est maintenant l’usine elle-même.

De même qu’il faut penser la société en termes « d’usine universelle », il faut penser l’usine, « l’usine nouvelle », en termes informatiques ou de programmation ou de planification. Dont le fameux capitalisme de plateforme donne un exemple (mais seulement un exemple).

Si donc la société est une usine et l’usine un computer, la société « nouvelle » doit se penser en termes de programmation ou de réseaux, cependant automatiques.

L’ouvrage de Jonathan Beller cherche à analyser ce fait que le développement au niveau mondial de l’inégalité est lié à l’intensification de la production permise par l’informatisation ; comme les délocalisations, gérables à distance (une extension du rôle central du téléphone dans le développement industriel).

Mais si l’inégalité est liée à l’informatisation via l’intensification géographiquement distribuée, elle est, surtout, la conséquence du contrôle idéologique, contrôle intensifié par la culture numérique (le contrôle de la pensée et des affects, la réduction psychotisante).

La constitution d’une classe consumériste fixée aux écrans et qui se pense « différente » (supérieure technologiquement) mais « craint le monde » (la psychose du consommateur, le narcissisme de la culture digitale – pouvoir commander en ligne un timbre à son effigie, quel progrès !) est un nœud (de vipères) qui tire l’inégalité.

Il faut absolument lier l’analyse de l’inégalité (néo-coloniale) à la médiatisation ou à la constitution d’une « télé-vision » commandée.

Médiatisation, les médias font écran, et télé-vision (de propagande) conformiste (les journalistes apeurés) génèrent une INDIFFÉRENCE radicale, le mépris de l’autre, le racisme, la misogynie, etc.

Nous allons développer sur une exemple, « les terrassés » (voir à la fin), ce que signifie indifférence consumériste, indifférence produite, constituée, par l’exposition aux écrans – la médiatisation implique la séparation par rapport au monde : le fétichisme digitalisé.

La culture digitale consumériste correspond au déploiement du capitalisme informatisé et à la quantification généralisée que la comptabilité exige.

Et nous savons que cette mesure comptable se place dans le cadre d’une axiomatique de l’inégalité et de l’ordre : l’inégalité est posée comme axiome, ce qui permet la mesure.

L’inégalité peut être raciale (la colonisation externe) ou de statut (la colonisation interne) ou de genre (le rôle éternel de la femme, soumise et machine biochimique de la reproduction).

Abstractions, mesures, évaluations, codifications et codes, machines à calculer, les computers qui « voient », réseaux informatiques (ou téléphoniques déployés), ne sont pas des constructions techniques neutres « pour le bonheur des consommateurs », ce sont des formations politiques plantées sur le terreau de l’inégalité et renforçant sans cesse cette inégalité.

Ne pensons qu’au « porno démocratisé », un beau produit digital, et à la violence faite aux femmes.

La culture digitale est construite sur la base matérielle de la domination d’un capitalisme ancien, colonial ou impérialiste (le lien de l’informatique à la guerre est tellement évident que nous ne l’avons même pas mentionné – il faudrait un livre entier pour analyser l’aspect militaire de l’informatique, cet aspect « impulsif »).

L’informatique est un produit impérialiste ; même, et surtout, lorsqu’il est capté par la Chine.

La violence « archéologique » de la mesure (valeur) est inscrite dans l’architecture « logique » des machines à calcul ; cette violence est projetée, médiatiquement (« médiologiquement ») dans les corps, différenciés ou racialisés, et modèle les esprits pour la défense de l’inégalité.

ANNEXE : LES TERRASSÉS

L’informatique, la culture digitale et du calcul (de la vision), est un produit de l’économie ; c’est un sous-produit de l’économicisation ou de la réduction comptable.

Cette culture est donc liée au consumérisme de toutes les manières possibles, depuis les ruées sur les nouveaux gadgets, smartphones, jeux, computers quantiques, etc., jusqu’à l’attente religieuse des « messages », de la publicité, des concours avec prix monétaires, de la propagande étatique (les messages royaux), etc.

La culture digitale se manifeste comme le produit d’un appareil de commandement, appareil qui délivre des ordres et qui exige obéissance.

Illustrons cela sur un exemple « terrassant ».

Nous savons que les crises épidémiques et les crises liées « au terrorisme », sans parler des crises économiques, sont toutes gérées de la même manière (relire Rêve épidémique, LM 250 du 21 juillet 2020, et l’idée de « prétexte imparable » qui complète la vieille idée de « mensonge déconcertant »).

La finalité de la gestion est toujours la même : qu’il ne se passe rien, que la crise ne puisse dégénérer en révolte ou en insurrection.

Tout l’appareil culturel est alors mobilisé.

Et la digitalisation augmente la résonance des ordres.

Quel est l’ordre ?

Défendre l’économie.

Avec le slogan, à la Bush junior : consommez, consommez, tout le reste vous sera rendu.

Tout le monde se souvient de l’appel à consommer, à continuer de consommer, à recommencer à consommer (videz vos bas de laine !), appel autoritaire lancé après les attentats du 11 septembre 2001 ; appel à la mobilisation consumériste, pour montrer que rien ne peut « nous » (les consommateurs disciplinés) atteindre.

Bush junior : la meilleure manière de prouver notre résistance (notre résilience), la meilleure manière de défendre « notre mode de vie » est de continuer à consommer, toujours plus – reprenez l’avion !

Comme chacun le sait, la France suit le schéma américain avec retard (ici 20 années !).

Macron endosse donc le costume de Bush (et finalement Bush fut réélu !).

Et le gouvernement post-viral de clamer (sur toutes les fréquences) : montrons que nous savons vivre avec le virus, sans crainte ni peur ; défendons « l’art de vivre à la française », recommençons à nous entasser sur « les terrasses » des bars ou restaurants (n’oublions pas que la France est « physiocrate », adepte des produits buvables ou consommables).

Qu’est-ce qui est essentiel dans l’ordre lancé ? La défense de l’économie, la défense du mode de vie consumériste ; continuer comme avant, comme si de rien n’était, business as usual, comme après chaque crise.

Cette défense, sous forme d’un ordre de mobilisation, de « l’art de vivre à la française », peut s’analyser à deux niveaux :

1 – L’obéissance à cet ordre montre le pouvoir de la propagande consumériste et la soumission très générale aux impératifs économiques (dans notre texte sur le Rêve épidémique, LM 250, nous avions déjà tenté d’expliquer que « le confinement » n’était nullement « anti-économique », comme certains pouvaient le croire ou l’espérer, mais, au contraire, était une méthode, peut-être un peu désespérée, de « sauver l’économie » – l’économie est toujours la priorité des priorités).

Soutenir l’emploi dans la restauration (la marotte néolibérale style Cahuc), soutenir les profits (ça a plus de gueule), défendre le « style de vie » de la petite bourgeoisie collaboratrice qui, toujours, lorgne du côté de la grande bourgeoisie – les grands chefs et les étoiles.

Défendre « la restauration » au sens le plus politique (retour à l’identique après la grande dépression virale).

Rien de mieux que cette « précipitation » (terme de la chimie) – pour s’agglutiner et retrouver le sens grégaire – rien de mieux que cette « concentration » (autre terme chimique) présentée comme « conviviale » (mais au sens du conformisme : con-viviale, le vivre ensemble selon les normes religieuses) pour montrer la force du pouvoir et de sa propagande.

Il n’a jamais été vraiment question de profiter du « confinement » pour « changer de style » ; rien qu’attendre « la restauration ».

Il n’est certainement pas question de lancer un mot d’ordre de boycott des bars et des restaurants, de s’opposer à « la restauration ». Revenir au même « style » petit bourgeois.

Toujours une crise sera dépassée, voire récupérée ; contrairement à ce que pouvaient imaginer croire les archéo-marxistes (qui attendaient la révolution APRÈS la crise).

Toujours une crise autorise (le prétexte imparable) l’accentuation des mesures autoritaires ; qui semblent s’évanouir (fictivement) dès que l’on peut s’entasser sur une terrasse ; dès que « la liberté » est de nouveau octroyée par le pouvoir autoritaire, qui a amplifié son despotisme.

2 – L’obéissance à l’ordre de mobilisation économique exprime au mieux l’INDIFFÉRENCE ou plutôt le mépris (de caste et dérivé du mépris qu’exprime chaque acte de gouvernement).

Alors que nous devrions tous savoir ce qui est « la cause » de l’épidémie, c’est-à-dire le désastre écologique (étudier Hélène Tordjman, 1re référence note 7 ET, ici, surtout Marie-Monique Robin, La fabrique des pandémies, février 2021 – est-ce que le livre de Marie-Monique Robin est levé, placardé et exposé sur « les terrasses » ?), le comportement consumériste grégaire retrouvé, commandé, télé-commandé, renforce l’expression d’une INDIFFÉRENCE absolue.

Rien à foutre, il faut continuer.

Je sais bien ce qui est « en cause », mais je n’en tiens pas compte ; seul compte « la restauration » du style de vie consumériste, qui est la seule « liberté » octroyée.

Indifférence cynique : les entassés des terrasses sont des cyniques violents (dont la violence est l’expression de la violence médiologique).

Pas question de traiter des « causes », ce serait trop lourd à porter, maintenant que les « symptômes » semblent corrigés (jusqu’à la prochaine fois supposée improbable).

L’emprise économique consumériste est bien plus forte que la menace virale (menace que la propagande gouvernementale manipule).

Il n’est même plus question de « tirer des leçons », juste de « restaurer ».

Comme pour toute crise (du système économique – la crise virale étant bien une crise du système économique) il faut faire comme s’il ne s’agissait que d’un épisode désagréable, d’un épisode qui sera, comme toujours, « ingéré ».

Au lieu de penser « la reprise » ou le déconfinement en termes politiques de rupture ou de changement, il n’est question que de revenir « au bon vieux temps ».

Voilà le sens profond du « terrassement » (et des « terrassés ») : « la restauration ».

La critique radicale du consumérisme (et de sa forme la plus abjecte, le tourisme) doit être mise à la base de toute écologie radicale.

Et cette critique doit savoir qu’elle se heurtera à « la puissance de feu » de l’appareil de la propagande ; jusqu’à l’intervention policière

Le style de vie des terrassés, celui de la dénégation (ou de l’oubli malintentionné), n’est-il pas le signe de la (fameuse) décadence, le signe du dernier homme (la classe moyenne) ?

Déchéance, dégradation, décomposition, déliquescence, vive la richesse qui terrasse !

Jonathan Beller, The Message is Murder, Substrates of Computational Capital, Pluto Press, 2018.