Ornans, Besançon, visites présidentielles et Gilets jaunes

Le 10 juin 1819, à l’aune de l’été mais encore au cœur du printemps, Gustave Courbet naît sur le chemin entre le village de Flagey et la ville d’Ornans. Deux-cents ans plus tard, en 2019, le jour anniversaire, le Président de la République française Emmanuel Macron se rend dans la ville natale du peintre afin de célébrer l’artiste et son « art d’être libre » selon la savante formule concoctée par le département. En effet, Courbet est devenu depuis quelques années la figure toute trouvée par le département du Doubs pour incarner son projet de tourisme culturel et ainsi « participer au développement culturel, social et économique du territoire » toujours selon ses termes bien choisis. Au même moment, des gilets jaunes rassemblés pour la venue d’Emmanuel Macron tentent de manifester. Un important dispositif policier quadrillant la ville les en empêche. La gendarmerie ne se contente pas de leur barrer l’accès au centre-ville, elle les verbalise et les escorte même en dehors de la cité. Ma propre personne, un peu à côté de la plaque face à la situation politique du jour et vivant légèrement recluse depuis quelques mois dans cette même ville, s’attaque ce même jour (les temps et les situations se superposant) à repeindre le salon de la maison de ma mère. Hasard des coïncidences (mais qui deviennent nécessité), si cette formule veut bien dire quelque chose, les murs de la pièce en question sont jaunes. Mais avant de les repeindre, les murs étant en mauvais état, il faut dégager les surfaces où la peinture est écaillée. Taillader le mur en somme. Pour cela je me munis de mon outil préféré, une petite spatule, pour tailler dans le vif les parties en question. Je sillonne des pans du crépi pour former des dizaines de lézardes à l’instar de celles décrites par Balzac. On dirait des organismes unicellulaires ou des bactéries. On voit les traces, les marques, la vie, la mémoire du mur, c’est beau. C’est vivant, c’est la matière. On est en plein dans la matière. Et la matière n’est pas inerte. Aucune once de la matière dans l’univers n’est inerte. La peinture de Courbet est par ailleurs un témoignage éclatant de cette vérité.

Non loin de là, tandis que les Gilets Jaunes tentent de se faire entendre, le président visite le Musée Courbet. Dans le cadre du projet global du département, il a été rénové en 2011 en regroupant désormais trois hôtels particuliers. De la maison natale du peintre, l’hôtel Hébert, il ne reste plus rien, plus aucune trace ici pour le coup. Plus aucune mémoire sensorielle. Il y a 15 ans, vers mes 16 ans, j’ai eu la chance, et je mesure à quel point aujourd’hui c’était une chance, de visiter l’ancien musée qui occupait les murs de cet hôtel. C’était un dédale de pièces plus petites et biscornues les unes que les autres, pleines de parquet craquant, mal isolé où l’humidité et les vapeurs d’eau de la Loue, la rivière traversant Ornans, embaumait la vieille demeure, et où l’on passait d’un étage à un autre dans un circuit de visite labyrinthique. C’était comme si la maison n’avait pas changé depuis la naissance du peintre. Les toiles du maître étaient parsemées ici et là le long des murs et des salles dans des scènes de vie quotidienne (cuisine, salle d’eau, salon, salle à manger). Elles étaient là discrètes, en retenue, presque anonymes, parmi le reste et faisant partie d’un grand tout, pas plus importantes qu’un bibelot, qu’un outil, qu’une casserole ou qu’un meuble. Sans hiérarchie presque. On se serait cru dans l’un des greniers du Procès de Kafka, l’inquiétante et l’insoutenable présence du tribunal en moins. Ce qu’il y a à la place désormais c’est tout autre chose : un musée froid, lisse, blanc et gris, morne, ressemblant à tous les autres, austère comme un bâtiment administratif. Le parcours muséal est absurde, labyrinthique lui aussi, mais sans charme aucun, sans puissance. Une salle de projection logée dans un grand cube en acier perché dans le vide est plantée au milieu du parcours et oblige les visiteurs à se taper un film didactique sans intérêt. Cette boîte est à l’image du musée, grandiloquente et ridicule. Le musée est une coquille vide, un lieu fantôme hanté par des tableaux esseulés, orphelins et dépossédés car érigés dans un décor en dehors du monde qu’ils cherchent à saisir. Entrant seule dans le régime de l’art afin de garantir son immatérialité bourgeoise, la peinture de Courbet est séparée de son environnement. Exposée comme un trésor local, abstrait et idéalisé elle est alors piégée dans un rôle de porte-parole d’un territoire et dans une mise en avant comme objet culturel et touristique qui capture sa puissance propre. La peinture permet d’approfondir sa perception et sa présence au monde, et non d’être un objet culturel, touristique, patrimonial, de connaissance et de contemplation, servant des intérêts locaux et figé dans l’histoire de l’art.

Le projet avait été lancé en grande pompe à l’époque, dessiné par une architecte de Paris. Les politiques locaux étaient fiers. Et c’est bel et bien ce qu’il est ce musée : un projet. Et c’est tout le drame. De l’existant ils n’ont rien gardé et en ont fait fi. Ils ont plaqué leurs idées sur le lieu et le territoire sans chercher à connaître et à s’imprégner de la présence matérielle et sensible de ce qui était devant leurs yeux. C’est que cela leur importe peu. La singularité et la mémoire des lieux, la matérialité des détails, les subtilités des surfaces et des densités, la réalité des objets quotidiens, les variations des paysages et de la lumière ne les occupent pas. Ne les habitent pas. Le sensible ne les habite pas. Ce qui les préoccupe seulement, c’est l’idéal de leur projet. Ainsi, ils n’ont rien appris de la peinture de celui qu’ils voulaient célébrer. Pour eux, seule l’idée de la grande peinture importait. Ce sont eux, et non pas les révolutionnaires dont Courbet fait partie, comme l’explique très bien Daniel Colson dans une interview lumineuse donnée au journal Ballast [1], les idéalistes. Ce sont eux qui posent sans concertation et sans souci leur idéal sur le monde matériel qu’ils envisagent seulement comme un support.

- Les Casseurs de pierres, Gustave Courbet, 1849.

C’est que Courbet a été une formidable opportunité pour eux. Plus qu’un prétexte (ils n’avaient rien prévu pour le territoire a priori), Courbet aura été un élément déclencheur et aura donc fait naître des idées. Armés de cette conviction de la grande peinture et de l’histoire picturale classique dans laquelle ils ont fini par faire rentrer l’œuvre de Courbet, heureux et fiers à l’idée de faire rayonner le pays au niveau national et peut-être au delà, le peintre a été une occasion en or. On s’est soudain pris d’amour pour lui alors même que sa relation avec la région a toujours été ambiguë et mouvementé. Les notables d’aujourd’hui célèbrent dans le formol un artiste craint et détesté par nombre de ceux de l’époque. Mais pour qu’une telle opération se réalise, il fallait tout d’abord le passer à la moulinette conformiste. Le discours de Macron le jour de sa visite à Ornans offre par ailleurs une parfaite illustration de ce à quoi l’artiste a été réduit [2]. Pour pouvoir intégrer son passé communard à cette mise en scène bien pensante, on s’est focalisé sur l’événement emblématique de la démolition de la colonne Vendôme. Ainsi, on a loué son caractère d’homme bourru et révolté si franc-comtois, réduisant l’enjeu de l’événement à du psychologisme de bas étage. Non seulement on a omis tout le reste des actes et gestes moins spectaculaires mais tout aussi importants réalisés par Courbet pendant la Commune, mais on a surtout retenu cet épisode pour mieux alimenter un récit biographique et ériger un destin coupés de l’expérience collective que fut la Commune, refusant de donner à Courbet la possibilité d’être perçu comme un acteur certes singulier mais pris dans l’événement comme une singularité parmi d’autres, parmi le « nous » communard. L’expérience personnelle du peintre aurait pourtant pu être l’occasion de saisir le moment collectif qu’a été la Commune de Paris. Les questions de la communauté et du peuple ne sont donc pas abordées. Ainsi au delà de l’épisode communard, c’est tout ce qu’il y a d’émancipateur et de novateur dans ses relations ordinaires et disons « plébéiennes » (ses manières d’être au monde) avec son territoire natal, dans les liens entre arts et pratiques populaires locales et sa peinture, dans la réalité de la vie sociale et quotidienne de la vallée à son époque, dans les enjeux de la multitude de ses amitiés, affinités ou simples rencontres avec des vies anonymes, et même dans son imprégnation et ses rapports aux éléments naturels, qui n’apparaissent pas. Sa préoccupation à peindre des hommes et des femmes modestes et le souci d’une peinture peuplée par la présence minérale, végétale, animale et humaine du monde constituent la clé de son œuvre. La puissance sensible de cette dernière ne peut être assujettie à aucun message ni programme politique que ce soit ni à aucun sens extérieur qu’on viendrait lui apposer. Tout comme la Commune de Paris, tout comme le monde lui-même (le sens du monde, c’est le monde lui-même). L’art ne représente pas, il présente [3]. En cela il offre un chemin pour être (devenir) au monde [4].

- La Truite, Gustave Courbet, 1873.

Mais le plus dramatique dans cette opération culturelle, touristique et économique c’est qu’elle s’est accompagnée d’une dégradation et d’un appauvrissement de la vie de la vallée au fil des ans (ce pays auquel ils tiennent tant faire la promotion). La qualité de l’eau de la Loue, rivière connue par les pêcheurs de toute l’Europe, est catastrophique. Longtemps, la pêche a été interdite. Les épandages produits par les agriculteurs du plateau s’infiltrent dans les nappes phréatiques et les affluents et finissent dans la rivière [5]. Les truites, à la différence de celles peintes par Courbet juste après son emprisonnement suite à la Commune de Paris dans un souci de communion d’expérience entre l’animal et sa personne (et non comme on le lit trop souvent dans une volonté d’utiliser l’animal comme symbole ou support à son seul désespoir, idéalisme et anthropomorphisme nous revoilà), n’ont plus besoin de sortir de l’eau pour asphyxier. Elles suffoquent déjà dans l’eau polluée. C’est toute la faune et toute la flore qui souffrent. Au 19e siècle et dans une moindre mesure au 20e siècle, la vie de la vallée était pourtant encore riche. La série impressionnante de toiles et la multiplicité des sujets peints par Courbet dans son territoire natal en attestent. Les coteaux étaient parsemés de vignes et de vergers, et plusieurs moulins, tanneries et papeteries étaient présents au fil de l’eau. De tout ça, il ne reste plus rien. La ville demeure un pôle industriel important du coin mais la vie ouvrière actuelle dont on peut toujours observer les traces du passé par la présence de maisons d’ouvrier dans les cités d’Oerlikon (d’après un schéma d’urbanisme qui se retrouve ailleurs dans la région, comme à Montbéliard) est pauvre et morose subissant la précarisation et l’atomisation du travail par notamment le recours important à l’intérim. Laisser se mourir la vallée était la pire des manières de rendre hommage à l’œuvre de Courbet.

- Exemple de maisons d’ouvriers dans les cités d’Oerlikon à Ornans.

A vingt kilomètres de là au nord, et six mois plus tôt à sa visite ornanaise, c’était un autre musée dont Macron avait inauguré la réouverture, celui des Beaux-Arts de Besançon, plus ancien musée de France. Ce dernier avait été fermé pour travaux de rénovation et réouvert en grande pompe lui aussi le 16 novembre 2018 en présence du Président de la République. Même parterre d’élus locaux, mêmes classes d’enfants du coin pour faire beau et même dispositif policier. Car à l’époque déjà les Gilets Jaunes manifestaient au centre-ville bisontin contre sa venue dans ce qui était le tout début du mouvement. On peut alors s’interroger sur les visites répétées du Président de la République dans la région. Il a bien fallut récompenser Jean-Louis Fousseret, le maire de Besançon de l’époque, ancien membre du Parti socialiste et soutien de la première heure de Macron et de la République en marche. Il est par ailleurs depuis président de Tous politiques !, l’institut de formation du parti afin d’« accompagner l’émergence d’une génération progressiste » ! Mais c’est beaucoup donner à un élu local au poids politique limité. Peut-être était-ce alors pour venir défendre son futur candidat à la mairie, l’ancien député d’EELV, Eric Alauzet, reconverti lui aussi très tôt à la macronie et qui dans son programme aux municipales écrivait vouloir armer la police municipale afin d’assurer la sécurité à Planoise, le quartier populaire de la ville. Et ainsi défendre à travers son candidat sa vision de la métropole néolibérale et réactionnaire repeinte en verte. Alauzet a perdu les élections mais qu’on se rassure, EELV et notamment le nouveau tandem à la tête de la mairie et de la métropole lyonnaises feront sans doute aussi bien en la matière [6].

Pour avoir visité le musée après sa rénovation, je peux le dire ici aussi, c’est la même rengaine. C’est un musée de mort-vivant qui reste désormais. Le mot d’ordre de l’époque pour la réfection du lieu était la transparence. L’idée était de « faire entrer la lumière ». Le résultat est un musée uniforme, baignant dans une luminosité égale et trop importante. Tout est rendu à la visibilité. Du coup plus rien n’est visible. Le problème est l’écart qui se situe entre ces deux mots, transparence et lumière. La transparence est une hégémonie quand la lumière ne peut apparaître sans ombre ni obscurité. Ainsi au travers de son exposition unilatérale, la transparence met à mort la lumière dont elle expose le cadavre qu’elle maintient en vie. Seul l’homme moderne dans toute l’histoire de l’humanité aura réussi à inventer cette hégémonie absolue et étouffante. Seul l’être nu et désœuvré qu’est le sujet contemporain, incapable qu’il est d’investir l’excès confié en lui par l’univers, pouvait inventer une telle abjection, une telle négation de la vie. Le cosmos a mis entre les mains de l’homme les clés pour métamorphoser le monde, voilà ce qu’il en fait : l’Empire. Puisque la transparence est une très bonne définition de l’Empire, la crise du coronavirus achevant peut-être de transformer le monde en clinique. La transparence c’est la mort, il n’y a plus rien. Tout est traversable sans ne plus rien ressentir. Surtout cette transparence est une haine. C’est une haine à la profondeur insondable pour l’ombre et l’obscurité, et pour tout ce qui chercherait encore à se cacher dans les puissances du monde. Haine à laquelle la peinture à la fois sombre et lumineuse de Courbet offre ici un antidote saisissant. Mais c’est aussi l’autre nom de la détestation viscérale pour la plèbe et pour ce qui peuple le monde d’une intensité qu’ils ont toujours redoutée. Ceux-là même à qui Courbet aura réservé le sujet de ses toiles.

- La façade rénovée et livide du Musée des beaux-arts de Besançon.

Ce musée de mort-vivant, à l’instar du Musée Courbet avec la vallée de la Loue, est le dernier maillon d’une chaîne et s’inscrit dans une perspective plus large. Besançon, blottie dans la vallée du Doubs au milieu d’épaisses forêts, a longtemps été perçu comme une ville sombre. Longtemps elle a été une ville hors du royaume de France avant que Louis XIV n’annexe la Franche-Comté. Vauban, ce précurseur militaire d’Haussmann, s’est alors empressé de la fortifier et de l’affubler d’une citadelle pour mieux la soumettre et marquer définitivement l’autorité du roi. Et pendant tout le 20e siècle et jusqu’au début du 21e, elle a été une ville à l’écart sur la carte de France, méconnue, jugée austère et obscure, au porte d’un Jura fantasmé comme virginal. Mais depuis une dizaine d’années déjà, l’offensive a eu lieu. Jalouse de l’attractivité de ses grandes sœurs, Lyon et Dijon, Besançon a voulu moderniser son « image ». Cela a commencé avec la construction de l’affreux tramway bleu ciel reliant le nouveau pôle santé au centre-ville en passant par Planoise. Puis les façades, les rues et les places du centre ont été rénovées, décapées, nettoyées, lissées. L’arc de triomphe érigé du temps de Marc Aurèle que les Bisontins ont longtemps appelé « Porte noire » à cause de la noirceur de la pollution, a été restauré par un décapage excessive dans la vision fantasmée de retrouver l’éclat d’il y a 2000 ans. Ici non plus plus aucune trace du temps et de la matière. Les rues populaires du centre-ville, la rue des Arènes et la rue Battant, ont subi les assauts répétés de la municipalité afin de les « requalifier » et ce sous couvert de politique culturelle. Un centre commercial, les Passages-Pasteur, a ouvert ses portes en plein centre-ville dans des immeubles anciens. Et pour couronner le tout en beauté, l’agglomération est devenue depuis le 1er juillet 2019 Grand Besançon métropole. Ainsi ça n’est plus seulement les grandes villes à l’instar de Lyon qui privatise l’une de ses rues qui se convertissent entièrement au monde métropolitain, c’est aussi tout le maillage des villes moyennes qui y succombe. Par ailleurs, la métropolisation est depuis un phénomène métaphysique général atteignant les plus petits villages devenus eux aussi propres, nettoyés, embellis, figés dans le temps, saturés de signe de contrôle (dos d’âne, feux, borne, pancarte...), où le moindre bruit trop fort, la moindre salissure trop visible, la moindre manifestation de vie trop perçante sont vécus et jugés comme un crime à la paix ambiante (la paix étant bien entendu le signe d’une guerre plus grande encore). Il suffit aujourd’hui d’entrer dans presque n’importe quelle maison à la campagne pour y trouver le même intérieur vide, anonyme, aseptisé, meublé Ikea ou Maisons du Monde et de jeter un œil aux champs alentours pour y voir les mêmes cultures et les mêmes terres appauvries. Tout cela finissant de faire demeurer l’Empire et son injonction à la transparence à leur acmé actuelle.

La culture avec les réfections du Musée Courbet à Ornans et du Musée des Beaux-Arts de Besançon aura donc servi d’atout à l’avancée de cette emprise. C’est un phénomène bien connu. Lille a été l’une des premières villes en France a subir une opération similaire par les événements répétés qu’ont été EuraLille, Lille2004 et Lille3000 mais dans une proportion, une intensité et une imprégnation bien plus grandes et qui n’est pas comparable. En effet, la capitale du Nord aura connu une opération sur le long terme gagnant en profondeur le tissu urbain et les manières de vivre par la promotion d’une culture événementielle, faussement festive et écrite depuis le haut. C’est ainsi une politique culturelle qui aura réussi à gentrifier, uniformiser et assagir le territoire. Elle aura permis de finir d’enlever toutes traces du passé populaire et ouvrier de la cité et d’achever la conversion du centre-ville à un mode de vie zombie aveuglé par les coups d’éclats faussement indociles et séditieux de ces événements. Cette idée monolithique de la culture, une culture d’État, de ministère, s’étant adaptée à l’euphorie post-moderne, ayant récupéré les avants-gardes et se drapant sous un discours convenu promouvant la fête et la bienveillance, finit par étouffer et asphyxier la multiplicité des pratiques culturelles et cultuelles des populations populaires locales. Depuis, d’autres villes ont connu la même chose. Nantes, par exemple, aura connu des opérations similaires [7]. Marseille 2013 capitale de la culture en est l’un des exemples récents les plus frappants préfigurant et préparant le terrain à l’extension d’Euroméditerranée et à la requalification du centre-ville [8]. Godard ne disait pas autre chose en 1993 au sujet de l’Europe toute entière [9]. Un an après, le G7 entrait « triomphalement dans Naples » comme le disait Debord [10].

Mais face à ce désastre global, à cet appauvrissement de la vie locale et à cette vision de l’économie passée sous couvert de l’alibi culturel, à Ornans comme à Besançon d’autres devenirs, d’autres gestes et d’autres actes naissent et grandissent dans les creux et les angles morts de la métropole. Comme à d’innombrables autres endroits en France, le mouvement des Gilets Jaunes a été d’une intensité majeure. A Ornans, les Gilets Jaunes ont vu en Courbet un allié. Son œuvre et leur combat se sont rencontrés. Ils l’ont prise à leur compte pour en faire un usage nouveau et contemporain. Ils ont actualisé et revitalisé sa peinture. Ils l’ont comprise et ce en dehors de toute leçon. Elle a résonné en eux comme a résonné sa participation à la Commune et comme ont résonné plus largement les choix faits par Courbet tout le long de son existence. L’itinéraire de sa vie a rencontré la leur. Ils ont ainsi commencé par entretenir sa tombe et l’ont rebaptisée « Rond-Point Gustave Courbet ». Ils ont ensuite tenté de faire entendre une autre voix lors de la visite de Macron le jour du bicentenaire de la naissance du peintre. Et un jour de juillet 2019, c’est à travers toute la ville qu’ils ont marché depuis l’usine Alstom en périphérie jusqu’au Musée Courbet situé au centre-ville afin de dénoncer à la fois la situation de General Electric à Belfort et le blocage de la ville par la gendarmerie lors de la venue présidentielle. Par cette marche, ils ont relié les luttes ouvrières actuelles de la région au sens émanant de l’œuvre et de la vie du peintre pour ouvrir la possibilité d’un commun populaire du sensible. A Besançon, c’est une autre marche des Gilets Jaunes qui a dégagé un horizon et révélé une perception nouvelle. Lors de l’un des nombreux samedis de cette lutte au long cours, ils ont rejoint la zone commerciale de Châteaufarine depuis le centre-ville en passant par le quartier populaire de Planoise. Ils ont par cette action révélé la topographie discontinue de la ville et connecté le temps d’un après-midi des espaces isolés les uns des autres et qui s’ignorent (le centre-ville historique, le quartier populaire construit dans les années 1970, la zone commerciale à la périphérie de la ville). Par cet acte, ils ont construit des liens nouveaux et des passages possibles dans la cité. Ils ont ouvert l’accès dans l’espace et le temps à de nouvelles rencontres entre des hommes et des femmes qui ne se côtoient pas ou peu d’ordinaire. Ce qu’ils ont initié c’est la possibilité d’une autre façon d’habiter le monde urbain, une multiplication et un partage de lignes de fuites dans un faisceau commun [11]. Par ailleurs, depuis cet été, la lutte a repris d’une autre manière. En effet, une petite ZAD s’est installée depuis six mois dans le quartier historique des Vaîtes à Besançon où une vigie a été construite pour dénoncer un projet d’écoquartier qui menace l’existence de plusieurs jardins partagés de ce quartier populaire. L’environnement sert ici de prétexte à la bétonisation d’une zone de maraîchage ancienne et de marécages qui abritent de nombreuses espèces protégées et à la suppression d’un lieu emblématique du quartier, un espace d’usage, de partage et de solidarité pour les habitants que sont ces jardins mis en commun [12].

Grand-père Lumière, Marseille et tarots

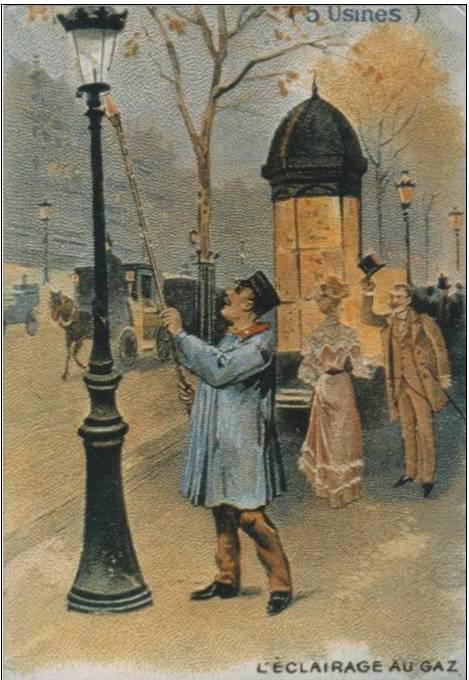

A l’été 2010, avant que Besançon ne connaisse les prémices de sa campagne d’éclaircissement actuelle, je préparais dans un petit appartement de la rue populaire de Battant un concours pour entrer dans une école d’audiovisuel. Pour cela, je visionnais plusieurs films par jour afin de survoler en quelques semaines toute l’histoire du cinéma. Dans ce souci scolaire et presque boulimique, certains films m’ont marqué bien évidement plus que d’autres. L’un d’entre eux, film multiple, film monstre, fut les Histoire(s) du Cinéma de Jean-Luc Godard, et c’est dans les profondeurs infinies des sous-menus de l’une des quatre cassettes de l’édition vidéo du film que je suis tombé sur l’un de ses films méconnus : Deux fois cinquante ans du cinéma français. En le regardant, j’appris alors quelque chose de fondamental. En effet, dans ce film, Jean-Luc Godard raconte l’histoire du grand-père des Frères Lumière. Si l’on sait que les Frères Lumière sont nés à Besançon d’un père photographe avant d’inventer et de développer le cinématographe à Lyon, l’histoire de leur grand-père, elle, demeure inconnue. C’est ce que rappelle Godard : le grand-père des Frères Lumière allumait manuellement tous les soirs les réverbères du petit village où il vivait, Ormoy, dans la vallée de la Haute-Saône. D’où leur nom, Lumière, qui ne vient pas d’une opération du Saint-Esprit ou d’une dénomination a posteriori mais qui a une origine manuelle, matérielle, pauvre. Ainsi est né le cinéma. Ce rêve de la matière et de la lumière vient d’un falotier. Si les Frères Lumière sont devenus des bourgeois grâce à leur invention, à leur sens du business et à l’exploitation de leur usine lyonnaise, leur grand-père était un homme modeste exerçant un métier difficile, méprisé à l’époque et qui nécessitait de travailler à des heures impossibles, un labeur et une condition proches d’un chiffonnier. L’art qui aura pris la succession de la peinture, prenant sa source non loin de là où est né un peintre qui par sa révolution picturale aura préfiguré ce nouvel art submergeant et hantant le 20e siècle, provient donc d’un prolétaire oublié par l’histoire.

- L’Escamoteur, Jérôme Bosch, 1475-1505.

Cependant, si le cinéma est né de la tradition « réaliste » des Frères Lumière, telles les deux pattes sur lesquelles l’homme s’est dressé il repose lui aussi sur deux pieds et doit également sa naissance à d’autres marginalisés de la société. En effet, il faut rappeler ce que le cinéma doit à l’art forain. Cirque, fête foraine, foire, art de la magie, cartomancie, voyance, illusionnisme et prestidigitation (...) constituent la seconde source nourricière du cinématographe comme art populaire, du récit, du conte, de l’illusion et du spectacle (un spectacle bien différent et à l’opposé de celui irradiant et pétrifiant nos métropoles et centre-villes actuels et ne supportant aucune concurrence). De plus, le cinéma est une invention que les forains se sont appropriée depuis ses débuts en organisant des projections dès 1895, l’année de son apparition. Ils ont ainsi grandement participé à son développement avant d’en être écarté au profit des industriels. Enfin, en remontant avant même la naissance du cinématographe, des nomades et colporteurs marchaient de villes en villages en plusieurs endroits de France avec sur leur dos l’ancêtre du cinéma : la lanterne magique. Ils organisaient alors le soir venu des projections au centre des bourgs. A l’instar de la vie du grand-père Lumière allumant des chandelles la nuit tombante, l’histoire des forains et celles de ceux qu’on appelait alors les colporteurs d’images, demeurent dans l’invisibilité. Mais il est impossible de rappeler les origines matérialistes d’un art en omettant de parler de ceux qui ont contribué à son essor mais furent omis de son récit [13].

Sept ans plus tard, dans la lumière du Sud, non loin de là où il y a plus d’un siècle les Frères Lumière ont tourné l’un des premiers films de l’histoire du cinéma [14], c’est un autre été dans un autre appartement d’une autre ville qui aura été tout aussi décisif pour moi (comme deux épisodes qui à sept ans de distance se répondent). En 2017, j’ai habité quelques temps au 60 rue d’Aubagne à Marseille en face des deux immeubles qui se sont effondrés le 5 novembre 2018 en tuant huit hommes et femmes habitant ce quartier populaire. Je ne vivais plus à cette adresse le jour du drame mais le souvenir de ces deux façades des immeubles n°63 et 65 de la rue restera à jamais dans ma mémoire. Tout comme le mur que je repeignais, tout comme les Gilets, ces façades étaient jaunes elles aussi. D’un jaune que je n’oublierai jamais. Ce été-là, se répétait en fin de journée une scène, chaque fois un peu différente, prodigieuse. Tandis que le soleil se couchait lentement derrière mon appartement pour disparaître dans la mer Méditerranée, ses rayons de plus en plus rasants venaient irradier les façades blondes de ces deux immeubles. Dans le soir naissant, les parois ambrées des bâtiments qui réfléchissaient cette lumière mourante offraient un paysage en mouvement inouï. Oui, comme il est écrit dans un article publié sur ce site [15], Noailles est le plus beau quartier de France. C’est autre chose que ce que sont devenus Saint-Germain-des-Prés, l’île de la Cité et Notre-Dame. C’est même tout l’inverse. Il faut y vivre un été, y traîner la nuit dans cette chaleur si particulière, se lever à l’aurore, sentir cette odeur du jour, cette teinte, cette lumière, pour en être définitivement saisi et convaincu. Il y demeure encore ce qu’un quartier populaire peut donner de promesse à l’existence.

Les huit personnes qui ont trouvé la mort dans l’effondrement de la rue d’Aubagne auxquelles vient s’ajouter la mort de Zineb Romdhane tuée par un tir de grenade de la police dans son appartement ne sont rien d’autres que des assassinats. Du moins la passivité active de la municipalité de l’époque est criminelle. Et si Marseille 2013 n’a pas pris comme ils l’auraient souhaité l’offensive n’a cependant pas cessé. Le centre-ville populaire de Marseille subit des agressions continues. La « réhabilitation » de la Plaine par la Soleam est la démonstration la plus emblématique du fait qu’ils ne lâcheront pas le morceau. Tandis qu’ils ouvrent grand les portes aux paquebots de croisière qui déversent des milliers de touristes venus consommer dans une ville qu’ils veulent nettoyée et assagie, ces hôtels flottants intoxiquent tous les quartiers Nord, quartiers les plus pauvres de la ville. Les caméras prédictives fleurissent dans l’espace publique et depuis l’été 2019 un arrêté anti-pollution interdit l’accès au centre-ville aux voitures les plus polluantes les jours de pic de pollution. Dans leur tête, un touriste fortuné polluera toujours moins qu’un pauvre type qui roule en diesel, même si c’est l’inverse qui est vrai. Mais la pollution du bourgeois ne les dérange pas. Cela tient à ce qu’ils considèrent comme sale dans leur esprit. Le bourgeois est bien trop propre et bien mis dans le visible, bien trop identifié, pour leur apparaître comme pouvant polluer. Du moins, sa pollution est acceptable. Ça n’est pas que les apparences soient trompeuses, c’est qu’ils ne savent pas ou ne veulent pas percevoir les puissances dans le visible. Le bourgeois pollue et il est faible en puissance, voilà pourquoi il use du pouvoir (Deleuze et Spinoza). Pour eux, c’est la plèbe qui est sale et cette saleté là leur est insupportable. C’est un ressentiment sans limite et vieux comme le monde. Ainsi à leur haine de l’opacité, s’ajoute celle pour la souillure métaphysique que représente la plèbe. Cette haine éternelle pour le prolétaire sale et obscur.

Un été à Noailles dans cette lumière de Marseille et de la Provence vous apprend beaucoup. Parmi les choses qu’il vous enseigne, l’une d’elles se résume au début de cette phrase de Marsile Ficin, le philosophe italien néoplatonicien, « Comment se fait-il que rien ne soit plus obscur que la lumière [ ? ] ». En effet, à l’instar de Nietzsche qui en fît l’expérience lors de ses multiples séjours niçois, il n’y a rien de plus noir que le soleil du midi provençal. Cette lumière verticale et totale est d’une noirceur absolue. C’est une vérité noire qui éclaire directement vers l’intuition d’une origine sans fond du monde. Cette idée là, cette intuition intime là, de la noirceur de la lumière et du même coup de la luminosité de l’ombre, est une idée qui va à l’encontre de la transparence de l’Empire et de son assignation à la propreté métaphysique et à la visibilité outrancière. Elle est son contraire. C’est une idée qu’il ne lui est pas acceptable et dont il fait la chasse. Et c’est par ailleurs au même Marsile Ficin qu’on prête la création du Tarot de Marseille même si ce dernier doit son apparition à une multiplicité de sources et d’origines et qu’il n’est pas le fruit d’un seul homme. Le hasard de la coïncidence est cependant encore une fois ici heureux. Plus encore s’il on sait qu’au tarot de la cité phocéenne largement connu et diffusé s’ajoute une autre version plus ignorée, le Tarot de Besançon qui sous cette appellation regroupe des tarots inventés et développés dans l’Est de la France, en Suisse et en Allemagne. Ainsi, de Besançon à Marseille, la boucle est bouclée.

Mais surtout ce qui se dessine ici de Besançon à Marseille, comme à d’autres endroits partout ailleurs où l’homme existe, avec les nombreux créateurs anonymes des multiples versions de tarot divinatoire inventées à travers le temps, et auxquels se joignent les forains et les colporteurs d’images, c’est une toute autre tradition ; une tradition ancestrale qui n’est pas une mais multiple et ayant toujours vécue dans les marges de l’Empire. Encore une fois c’est que l’opacité leur sied. Ces pratiques ont mille noms que sont art de la magie, cartomancie, voyance, illusionnisme et prestidigitation, nous les avons déjà cités, mais auxquelles s’ajoutent animisme, hermétisme, alchimie, occultisme, sorcellerie, astrologie, kabbale juive et chrétienne, soufisme... Elles ont été portées et développées par des chrétiens, des juifs, des musulmans et des athées, des gitans, des forains, des nomades, des prolétaires, ouvriers et paysans, qui n’ont jamais cessé de développer leurs croyances, cultes, rites, rituels, coutumes, arts, cultures et traditions parfois antagonistes qu’ils aient été paganistes, polythéistes ou monothéistes mais qui ont tous en commun d’avoir subi le mépris long et continuel de l’Histoire monolithique jugeant leurs pratiques obscures (l’Empire peut tout aussi bien être polythéiste – Empire romain – monothéiste, catholique, islamique – monarchies du Golf – que ceux qui le subissent peuvent être tout autant dans des croyances de toutes ces formes prises par l’Empire). Là encore, Daniel Colson nous éclaire sur comment et en quoi ces traditions saisissent une intuition sensible, matérialiste et immanente de l’univers et en quoi anarchisme, athéisme radical et pratiques religieuses peuvent œuvrer à leur réconciliation :

« Deus sive Natura, « Dieu c’est à dire la Nature » disait Spinoza. Parce qu’elles partent d’abord de l’expérience humaine et non de l’ordre de la loi et de la lettre, et parce que l’être humain est à la fois une partie et le tout de ce qui est - un « résumé de l’univers » (Proudhon), une « réverbération intérieure » (Simondon), « la nature prenant conscience d’elle-même » (Reclus), un « microcosme » qui inclue le « macrocosme tout entier » (les Alévis), un lieu et un « foyer » où « se réunissent toutes les spontanéités de la nature, toutes les instigations de l’Être fatal, tous les dieux et tous les démons de l’univers » (Proudhon) - les dimensions et les pratiques mystiques du chiisme comme du soufisme sunnite, du Judaïsme ou du Christianisme mais aussi de l’animisme, du chamanisme, du taoïsme et d’un grand nombre d’autres expériences humaines, ne sont pas seulement un antidote aux monothéismes oppresseurs qu’elles accompagnent, qu’elles soutiennent et qu’elles trahissent. Expressions ambivalentes mais immanentes de ce qui est, elles rendent compte - sous le nom de Dieu - de ce que l’anarchisme appelle « la nature » en justifiant ainsi la remarque de Bakounine au début de ses Considérations philosophiques sur le fantôme divin, sur le monde réel et sur l’homme : « Appelez cela Dieu, l’Absolu, si cela vous amuse, que m’importe, pourvu que vous ne donniez à ce mot Dieu d’autres sens que celui que je viens de préciser ; celui de la combinaison universelle, naturelle, nécessaire et réelle, mais nullement déterminée, ni préconçue, ni prévue (souligné par B.), de cette infinité d’actions et de réactions particulières que toutes les choses réellement existantes exercent incessamment les unes sur les autres. » [16].

Ainsi ce qui apparaît ici avec les anonymes peints par Courbet, avec l’histoire du grand-père Lumière et celles des forains et des colporteurs d’images, avec tous ceux qui ont contribué au développement du tarot divinatoire comme avec tous ceux qui plus généralement n’ont pas renoncé à leurs cultures, mais aussi avec les Gilets Jaunes et avec les habitants des quartiers populaires à Planoise, à Noailles et ailleurs, rejoints par ceux développant des manières de vivre différentes, comme les habitants des ZAD, c’est un autre peuplement et une autre pensée du monde, populaires, mineurs, sensibles, pluriels et anonymes dans la noirceur de la lumière et la clarté de l’ombre face à la transparence et l’idéalisme de la métropole antique et son assignation à l’identité, à la connaissance et à la loi. C’est seulement face à cette multiplicité claire-obscure et impure que l’Empire et sa manière reculeront.

Il suffit de s’attarder aujourd’hui dans un quartier populaire, de se rendre sur une ZAD, ou de s’immiscer dans un cortège de tête et d’aller à une manifestation des Gilets Jaunes un samedi après-midi où la multiplicité des slogans et des tags fait écho à celle toute aussi belle et puissante du mouvement de 2016 contre la loi travail, pour trouver ceux qui n’ont pas encore malgré toute l’adversité rencontrée renoncé à inventer leur vie. Face à un mode de gouvernement qui suite aux attentats de Charlie Hebdo et du Bataclan et à l’heure actuelle de la crise sanitaire, fait désormais de l’État d’exception la norme constante où l’ennemi est potentiellement partout et à un marché du travail version retour au 19e siècle répond, se prépare et s’installe de façon durable un nouveau rapport à l’existence plus tendu où la vie quotidienne et la lutte seront liées dans une affinité inextricable et impérieuse pour de nombreuses personnes dans ce pays. Il reste à souhaiter que ceux qui sont rentrés dans la lutte ces dernières années par le mouvement des Gilets Jaunes fassent la rencontre d’autres hommes et femmes qui mènent leur vie dans ces autres rapports à l’existence et fassent naître la possibilité d’un peuple révolutionnaire. Devant le grand incendie métropolitain, il est plus que nécessaire d’allumer des contre-feux pour circonscrire le brasier hégémonique. Il étouffera d’autant plus si ces différents mondes se croisent et se rencontrent. Il reste ainsi à ce que ces différents mondes viennent se reconnaître et se rejoindre dans des espaces-temps où le multiple deviendrait un tout en ce qu’il reste toujours ce multiple afin de former le temps d’une émeute ce peuple qui manque et de manière plus durable une maille fluide, souple et indestructible faite de toutes ces infinités capables de répondre coup pour coup au pouvoir, afin d’éprouver l’infini fourmillement du monde, à chercher de nouveaux liens aux autres, au cosmos et au non-humain où éthique et esthétique ne sont plus séparées et de renouer avec certaines intuitions anciennes des traditions étouffées par l’histoire.

Charlélie N.

P.S. Quand on tape « Ormoy » dans Google Maps ça n’est pas sur la ville de Haute-Saône où l’humble grand-père Lumière allumait chaque nuit les réverbères que l’on tombe mais sur une ville homonyme dans le 91 voisine de... Corbeil-Essonnes.

Nous n’oublierons pas le hasard d’une telle coïncidence.

Le monde ou rien.