Déborder le livre

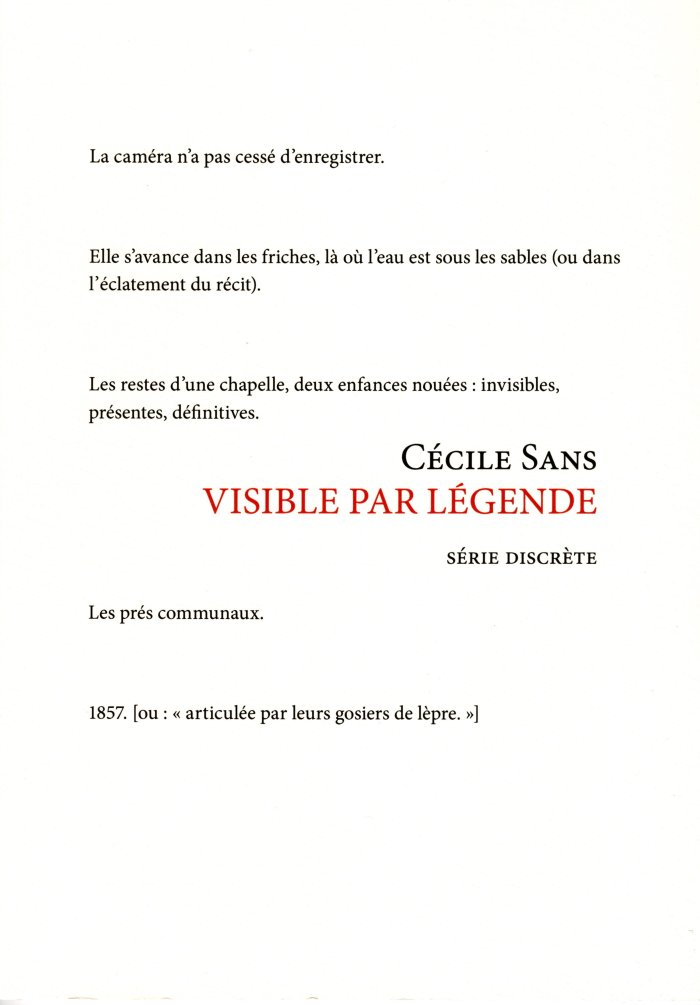

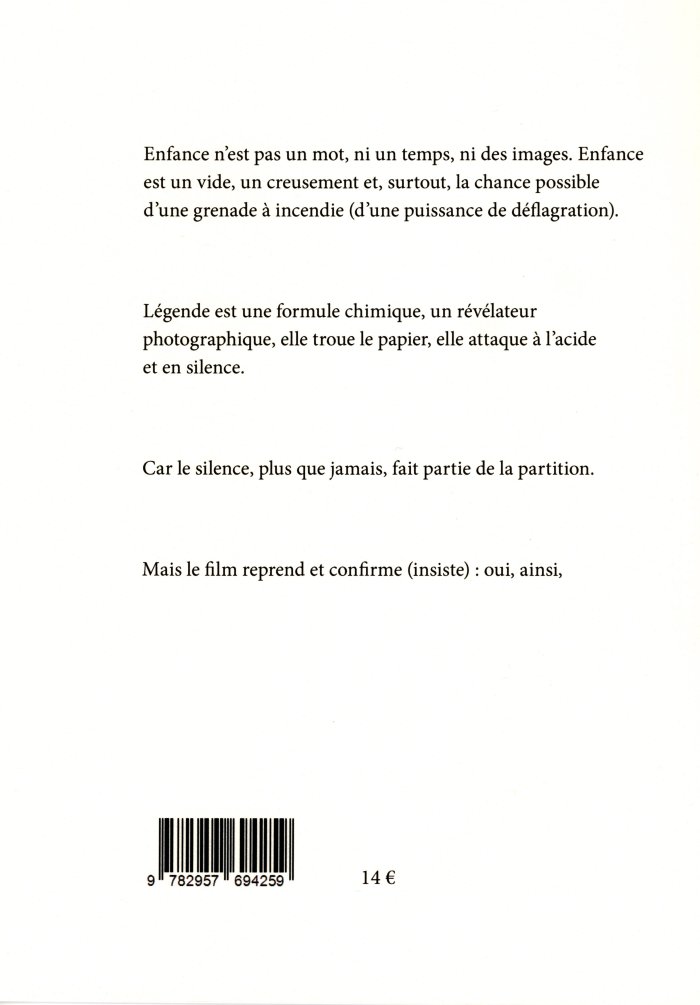

Soit un poème qui débute à même la couverture, au-dessus du nom de l’autrice et du titre. Une première phrase – « la caméra n’a pas cessé d’enregistrer » – et qui renvoie à un amont. Le texte se poursuit, ses phrases tombant en cascade sur la couverture, enserrant Cécile Sans ou Visible par Légende entre deux énoncés. Voilà pour le début : quelque chose a commencé avant même le livre, quelque chose qui semble lui échapper, et qui défigure les conventions typographiques autour de l’objet-livre. Quant à la dernière phrase du texte – « Mais le film reprend et confirme (insiste) : oui, ainsi, » – inachevée, ouverte sur une virgule, écrite au bas de la quatrième de couverture, elle annonce un aval qui lui échappera. On ne pourrait mieux ouvrir sur le dehors en jouant sur la matérialité du livre : écrire quelque chose qui commence sur la couverture, avant même qu’on ne l’ouvre, et qui se poursuivra sur son dos, bien après l’avoir refermé. Une production d’espace qui déborde du live.

Filmer le territoire d’une enfance

Mais quel(s) espace(s) au juste ? « Les restes d’une chapelle, deux enfances nouées : invisibles, présentes, définitives », enfances ou bâtiment qui hantent le livre, qui aimantent autour d’eux des gestes, des discours, les fragments d’une histoire qui se dérobe sans cesse. Il y a aussi des prés communaux disparus sous les clôtures. Et puis une communauté de lépreux, les cagots, mis au ban de la société, condamnés à se terrer dans quelque hameau perdu. Une terre défigurée au gré des enclosures, des lépreux qu’on ostracise, des enfances flottantes, invisibles, des récits réduits à l’état de spectres ou fuyants : l’écriture-caméra enregistre tous ces éléments disparates, elle « s’avance dans les friches, là où l’eau est sous les sables (ou dans l’éclatement du récit) ». Le paysage gagne en épaisseur par la juxtaposition de différents fragments hétérogènes, déjouant en apparence toute narration. La page devient alors le terrain de jeux d’une enfance : « Enfance n’est pas un mot, ni un temps, ni des images. Enfance est un vide, un creusement et, surtout, la chance possible d’une grenade à incendie (d’une puissance de déflagration.) » [1] Cet espace qui déborde du livre, c’est le territoire d’une enfance.

Conjuguer le légendaire et le social

« Légende est une formule chimique, un révélateur photographique, elle troue le papier, elle attaque à l’acide et en silence ». Phrases ou paragraphes défilent sur la page sans lien explicite, le saut de ligne séparant deux phrases attaquant à l’acide ou au silence toute logique narrative. On enregistre ce qui advient, de la façon la plus neutre possible. Défilent alors pêle-mêle sur la page des accidents du sol – dénivelé des dunes, « trace fine laissée sur le sable par la dernière vague de la marée » [2], vestiges d’une forêt ou plantes vivaces – mais aussi des bribes de gestes, des souvenirs, des phrases en italiques tirées de contes tziganes. Ou des arrêtés préfectoraux :

Par l’article 17, le mode de jouissance et la répartition des pâturages et fruits communaux autres que les bois. Par l’article 16, les affouages pour les parcelles forestières. Par l’article 6, répondre de l’accusation d’usurpation des biens communaux par une prétention à la propriété [3]

Légender cette lande qu’on avait longtemps crue « une terre sans histoire ou sans histoires » c’est aussi donner à voir l’expropriation du commun et la privatisation du dehors. Des formes d’accumulations primitives apparaissent avec les dunes. Tout un lent processus de dépossession se confond avec l’avancée du sable :

Entre 1835 et 1845, de nombreuses concessions, des parcelles en lanières de formes géométriques sont découpées dans les communales. [4]

1860 : « Que les landes communales soient vendues aux enchères publiques » [5]

Voir une chapelle flotter

« La carte indique qu’en 1589 les maisons y avaient été ensevelies sous les sables mais la chapelle flottait toujours sur l’étang. » [6] Si les maisons (re)deviennent visibles par la précision du géographe, la chapelle le devient (visible) par merveilles des effets d’optique. Double sens du mot légende. Le travail du cartographe se conjugue au merveilleux. Et de cette collusion entre deux choses en apparence si éloignées, travail du cartographe et féeries des chapelles qui flottent, enfance et Histoire, l’écriture tire une force d’impact. Les énoncés se fragmentent, se succèdent, ils creusent leur écart et suscitent des rapprochements qui ont tout de l’éclat d’une grenade. Ce qui devient alors visible, dans la déflagration de cette écriture, dans les vides et les creusements de cette enfance qui déborde du livre, c’est un peuple de parias et de dépossédés : lépreux, pauvres, immigrés ou déchus qui survivent comme ils peuvent et qui « deviennent visibles dans des zones de transit ou des aéroports, les zones blanches, ou intermédiaires » [7]

Suivre des empreintes

Aux cagots ostracisés, « réputés atteints d’une lèpre héréditaire » [8] mais « invisible et qui aurait été seulement sue » [9], race maudite d’intouchables au fin fond des Pyrénées, se juxtapose l’image plus actuelle des « populations indésirables » que la gentrification expulse des centres-villes. Lumpen-prolétariat des métropoles actuelles et cagots perdus dans les landes se répondent au gré des fragments. « La lèpre se transmettait par l’air et la fascination. Elle infectait par le regard » [10]. D’où la nécessité de les reléguer à l’écart et, afin de mieux fuir leur contact, de les forcer à porter une patte d’oie cousue à leur veste (signe distinctif, ou stigmate qui viendrait en quelque sorte légender leur lèpre invisible.) De la même façon « sociétés de gardiennage motorisées » [11] et « dispositifs de sécurisation » [12] ont aujourd’hui pour mission d’« éloigner de la vue des touristes des usages indésirables : mendicité, vente à la sauvette, distribution de prospectus, démarchage, manifestation politique » [13]. Invisibles, intouchables : lépreux et classes populaires se rendent visibles mutuellement, et par contact sur la page –, ils se légendent l’un l’autre. La pauvreté serait-elle considérée comme une lèpre urbaine ? C’est alors tout l’invisible social, mais aussi le non-dit et l’à peine refoulé – les pauvres et la crainte de leur contagion – que l’écriture donne à voir, et qu’elle légende par des rapprochements anachroniques. La ressemblance déflagre sur la page, « l’autrefois rencontre le maintenant dans un éclair » pour paraphraser W. Benjamin. Au lecteur de suivre ces empreintes qui fondent un nouveau régime de vérité : des similitudes s’ébauchent, et tracent une sorte d’archéologie du refoulé, de l’impensé, du non-dit, de toute cette violence symbolique et spatiale qui nous gouverne.

Articuler lèpre et gestes

Dire le territoire d’une enfance, donc, c’est déborder du livre, et dans un même geste légender tout ce négatif social qu’auraient voulu refouler cordons sanitaires ou politiques de la ville (les indésirables, les supposés lépreux, les parias.) L’écriture rend alors visible les expropriations, les expulsions du centre, les accumulations primitives –, elle rend visible cette lèpre qui défigure les landes et nos quartiers (qu’on la nomme gentrification ou concentration du capital). Et ce faisant, la langue juxtapose phrases et énoncés, elle troue l’ordre du discours, elle l’attaque à l’acide de ses légendes comme une lèpre attaquerait la peau –, langue qui défigure les discours, langue d’enfance (cette « grenade à incendie » qui destitue toute figuration), ou langue prise dans un devenir lèpre : « Ils parlaient comme une langue étrange, articulée par leur gosier de lèpre » [14]. Une langue étrange ronge la peau des récits, les désarticule, et rend par-là visible tout un ensemble de gestes à la fois insolites et familiers, des gestes qui évoquent – mais sans jamais y renvoyer tout à fait – des formes de rituels ou de jeux, des bribes de souvenirs ou de contes : dénouer ses cheveux « pour appeler la pluie » [15], étaler « sur le drap des sauges mellifères, de l’armoise argentée » [16], tourner dans une ronde ou « circuler dans les rêves de l’autre », graver une « formule sur des briques isolantes en terre cuite » [17], manipuler des poupées, coudre des jours de Venise ou de la terre dans une poche, etc.

Suivre les chevaux

Au fil des pages robe, anneau ou poupée cristallisent autour d’eux de tels gestes, toujours saisis en surface, des gestes qui se découpent dans le champ d’une caméra muette avec la force ou la netteté de l’évidence, et qui pourtant demeurent opaques, qui résistent à toute fixation d’un sens univoque. Couture artisanale, robes des contes, ou tenues dont on hérite ? Cueillette de plantes qui ensorcellent ou bien qui guérissent de la lèpre ? Mixture de magicienne, de peintre ou d’apothicaire ?

Maintenant, pour fabriquer l’image de la forêt, elle écrase des feuilles de myosotis avec des pierres. Elle étale leur sève broyée dans la lumière.

Alors la forêt vient. [18]

Malgré le sable qui recouvre les landes et l’avancée des gentrifications, une forêt est devenue visible –, rituel d’une peintre, d’une sorcière, jeu d’une enfant qui s’ennuie aux flancs des dunes ou à l’ombre d’un arbre, peu importe : une langue invente un geste qui ouvre l’espace, une langue fait apparaître une forêt. On pourrait presque dire : une langue travaille le contact, le bois, l’empreinte (comme les cagots qui furent « charpentiers, tonneliers, bûcherons, sabotiers, car le bois, disait-on, ne conduisait pas la lèpre » [19] ) Malgré la violence du Capital qui défigure les terres et aménage par expulsions, des gestes s’inventent dans une langue, et nous invitent à d’autres espaces, à d’autres formes de communautés ou de liens, des « enfances nouées » qui débordent du livre et à poursuivre au-delà de ces pages, comme on suivrait ces grands chevaux réapparus au fil des fragments, évoquant tour à tour l’animal en bois des carrousels, le film Crin blanc, les bêtes fabuleuses des contes, « rêve des grands chevaux de nuit » [20] ou le peuple tzigane :

Ils avaient suivi dans la nuit des grands chevaux sauvages. Les chevaux les avaient fait entrer dans une maison illuminée, ils traversaient avec eux, horde très lente, les hautes pièces. [21]

Benjamin Fouché

Photo : Bernard Chevalier

Vous détestez le lundi matin mais vous adorez lundimatin ? Vous nous lisez chaque semaine ou de temps en temps mais vous trouvez que sans nous, la vie serait un long dimanche ? Soutenez-nous en participant à notre campagne de dons par ici.