- Pourrais-tu nous dire brièvement qui est Michel Vachey ? À quel moment l’as-tu rencontré ?

- Michel Vachey a produit une grande quantité d’œuvres – textuelles, plastiques, et dans une moindre mesure, sonores – entre 1965 et 1986. Je l’ai connu alors que j’étais lycéen, en 1984, à l’occasion de l’autopublication d’un recueil de nouvelles écrit avec Erstenes – recueil assez merdique, qu’il a acquis et lu. Il nous a contactés après ça. Il était documentaliste, avait dû trouver amusant, rassurant, je ne sais pas quoi exactement, que deux jeunes abrutis passent leur temps et leur énergie à ce type d’activités. C’était un homme aussi raffiné qu’extravagant, que notre propre loufoquerie a probablement séduit. Nous avons noué une amitié interrompue brutalement par sa mort, en 1987. Il avait été assez discret sur son propre travail pendant nos conversations au cours de ces années. Je suppose que la dissymétrie de cette relation le rendait assez méfiant devant les effets d’emprise possible, d’écrasement, de pygmalionisme. C’est après sa mort que j’ai saisi l’ampleur et la puissance de ce travail hors du commun. Je n’ai pas cessé depuis, dès que l’occasion se profilait, de montrer quelques travaux plastiques dans telle expo, de publier dans des revues tel ou tel texte, etc. C’est trop peu, c’est dérisoire, mais c’est subordonné à ma propre force de frappe, qui est quasi nulle.

- Depuis 2015, tu as publié une partie de son travail sur ton site ; pour quelle raison la publication d’une anthologie de ses « poèmes » chez un éditeur comme Flammarion te semblait-elle nécessaire ?

- La publication du travail de M. V., d’une façon générale, me semble indispensable depuis trente ans. Mais il semble bien que tout le monde s’en foute. Tu peux imaginer pourtant que j’ai tenté pas mal de trucs. C’est ainsi. Je ne trouve pas spécialement urgent de publier des « poèmes » – si ça peut vraiment dire quelque chose de cette œuvre comme de n’importe quelle autre, mais je note que tu ceintures toi-même « poèmes » de guillemets – plus que le reste. À titre personnel, je favoriserais sans doute plus urgemment la publication des nombreux essais et récits inédits. Peut-être cette anthologie Flammarion remettra-t-elle son boulot dans le champ de vision des éditeurs, par ailleurs. Rêvons. Cette anthologie est née d’une rencontre hasardeuse : alors que j’étais venu supporter Robert Varlez [1], assez flippé de devoir prendre publiquement la parole dans une librairie de Bruxelles, j’ai rencontré là-bas Yves di Manno. C’est lui qui dirige la collection poésie de Flammarion. On en a causé, puis on a causé de la revue de Minuit – où travaillaient entre autres zigotos Robert Varlez et Yves di Manno lui- même, puis de Vachey qui y avait également publié quelques fois.

De fil en aiguille, la perspective de cette anthologie est née au cours de cette soirée. Je dois avouer que je ne connaissais pas la collection Flammarion ; je ne me suis donc construit aucune espèce d’idée du cadre éditorial. Comme souvent, ce sont les rencontres, pour peu que mon interlocuteur ne soit pas une canaille – ce qui est déjà une rareté – qui rendent les choses possibles. Yves di Manno était très enthousiaste et semblait enclin à me faire complètement confiance pour produire un truc cohérent à l’œuvre de M. V., ce qui m’assurait a priori de travailler sans entrave. Avoir une mainmise complète sur le livre était une nécessité devant une œuvre d’une telle complexité structurelle : faire une anthologie revient moins à assembler qu’à discriminer, c’est-à dire à prendre quelques voies et en laisser d’autres. Faire un bouquin « de poèmes », pour dire les choses connement, aurait bousillé le nouage savant entre tous les travaux de M. V. Il fallait au moins rendre autant compte de la force de ce qui manquait que rendre sensible celle des travaux présents. D’où ce très copieux appareil d’accompagnement qui tente de réparer, au moins par le commentaire et l’exégèse, tous les accrocs faits à la trame Vachey. D’où, surtout, cette foison de formes textuelles et plastiques variées, assez saisissante quand on prend le livre en main. Je voulais que le premier contact avec le bouquin soit ressenti comme une promesse, celle d’une traversée qui va changer votre vie de lecteur.

De fil en aiguille, la perspective de cette anthologie est née au cours de cette soirée. Je dois avouer que je ne connaissais pas la collection Flammarion ; je ne me suis donc construit aucune espèce d’idée du cadre éditorial. Comme souvent, ce sont les rencontres, pour peu que mon interlocuteur ne soit pas une canaille – ce qui est déjà une rareté – qui rendent les choses possibles. Yves di Manno était très enthousiaste et semblait enclin à me faire complètement confiance pour produire un truc cohérent à l’œuvre de M. V., ce qui m’assurait a priori de travailler sans entrave. Avoir une mainmise complète sur le livre était une nécessité devant une œuvre d’une telle complexité structurelle : faire une anthologie revient moins à assembler qu’à discriminer, c’est-à dire à prendre quelques voies et en laisser d’autres. Faire un bouquin « de poèmes », pour dire les choses connement, aurait bousillé le nouage savant entre tous les travaux de M. V. Il fallait au moins rendre autant compte de la force de ce qui manquait que rendre sensible celle des travaux présents. D’où ce très copieux appareil d’accompagnement qui tente de réparer, au moins par le commentaire et l’exégèse, tous les accrocs faits à la trame Vachey. D’où, surtout, cette foison de formes textuelles et plastiques variées, assez saisissante quand on prend le livre en main. Je voulais que le premier contact avec le bouquin soit ressenti comme une promesse, celle d’une traversée qui va changer votre vie de lecteur. - Comment quelqu’un qui a publié chez Bourgois et au Mercure de France, qui a collaboré avec les peintres d’un des mouvements les plus en vue à son époque (Supports/Surfaces), a connu Pierre Pachet et Lyotard, a pu rétrospectivement se situer « dans la marge de la marge » ?

- D’une part, M. V. était satellite de grosses machines au moins autant que pilote de petites machines satellites. Il bossait avec Viallat mais se tenait à distance du groupe. Il a créé Textruction [2] dans les parages de Supports / Surfaces, mais s’est barré dès qu’il a senti la lâcheté politique et théorique de ses collaborateurs l’emporter sur le manifeste. Les vrais créateurs ne sont jamais saisis par les pinces historiques. Ils ont toujours douze coups d’avance et se tirent dès qu’ils s’emmerdent. Et ils s’emmerdent très vite (précisément pour ne pas devenir leur propre singe). Vachey ne fait pas exception : qui se souvient qu’il est présent à la création du premier centre d’Art Contemporain à la Villa Arson ? Personne. On ne l’évoquait nulle part, avant que je ne m’en mêle, dans les travaux consacrés à Textruction, mouvement fugace qui lui doit pourtant quasi tout (il ne faut pas s’imaginer que le manifeste de Textruction soit né sous le clavier de ses petits camarades). Quand il participe à une revue, c’est toujours dans les deux ou trois premiers numéros.

En d’autres termes : dès que les formes s’institutionnalisent, les pionniers les ont déjà quittées depuis bien longtemps. Tu parles par ailleurs comme d’une sorte d’évidence que Lyotard ou Pachet sont des stars. Ce sont des perceptions tardives de mondes qui se sont largement reconstitués dans les mythes les relatant. Le temps rend à peu près tout cohérent, lisible, hiérarchisé. Parfois, il place une loupe sur des aspects de la vie intellectuelle pourtant ténus à leur époque et les mausoléfie étrangement. Lyotard, c’est un correspondant de M. V. assez tôt dans sa vie. Rien n’écrit qu’au moment où ces deux-là sortent leurs premiers bouquins l’un, plutôt que l’autre, prendra une place importante socialement. C’est de cette façon qu’on retrouve associés des noms qui se sont assemblés un jour dans la chair, loin des processus d’institutionnalisation qui les consacreront ou les écarteront.

En d’autres termes : dès que les formes s’institutionnalisent, les pionniers les ont déjà quittées depuis bien longtemps. Tu parles par ailleurs comme d’une sorte d’évidence que Lyotard ou Pachet sont des stars. Ce sont des perceptions tardives de mondes qui se sont largement reconstitués dans les mythes les relatant. Le temps rend à peu près tout cohérent, lisible, hiérarchisé. Parfois, il place une loupe sur des aspects de la vie intellectuelle pourtant ténus à leur époque et les mausoléfie étrangement. Lyotard, c’est un correspondant de M. V. assez tôt dans sa vie. Rien n’écrit qu’au moment où ces deux-là sortent leurs premiers bouquins l’un, plutôt que l’autre, prendra une place importante socialement. C’est de cette façon qu’on retrouve associés des noms qui se sont assemblés un jour dans la chair, loin des processus d’institutionnalisation qui les consacreront ou les écarteront. - Dans ta postface, tu fais le point sur les rapports de Vachey aux institutions. Celles-ci ont pu lui opposer un vieux soupçon : les expérimentations formelles radicales procéderaient d’une volonté de distinction ou d’un goût pour les marges. Tu vois dans ce soupçon l’emblème de la réception et de la valorisation institutionnelles. Quel rapport des artistes, des poètes (sans dimension statutaire ; seulement des gens qui font l’artiste, font le poète, comme on dit en italien) peuvent-ils entretenir aujourd’hui avec les institutions, ces structures qui, souvent, sont les seules à disposer de la thune (c’est-à-dire, en l’état actuel des choses, du seul moyen de se procurer régulièrement et durablement des pâtes, un toit, du temps, du LSD) ?

- Je commence par la fin de ta question : Se formuler les choses de cette façon, c’est anticiper l’abandon de soi par calcul (malheureux) ; c’est déjà chercher à s’en sortir par l’éventualité d’une pacification. Je prends un exemple con : lorsque j’étais adolescent, nous devions incorporer l’armée – tous les garçons – après ce qu’on appelait « les trois jours ». Terrifié à l’idée d’incorporer cette institution, je m’étais préparé à jouer au maximum au « fou », pour être réformé. Je me connaissais visiblement assez mal, mais j’ai appris depuis : je n’ai pas eu besoin de jouer du tout. Une fois sur place, dans le corps même de ces bâtiments militaires, j’étais fou. Complètement. J’ai été évidemment réformé. Si la confrontation physique avec les modalités sociales d’apparition des corps institutionnels, des conditions de production artistiques encadrées institutionnellement, te paraissent négociables, désirables, c’est que tu as perdu les moyens même d’en percevoir toutes les extensions dans ton propre corps. Il n’y a pas, selon moi, à se demander si on peut travailler avec les institutions, parce qu’elles rendent malade. Si elles ne te rendent pas malade, inquiète-toi. Un artiste peut évidemment traverser toutes sortes de zones, même institutionnelles, je dirais même que sa curiosité l’exige. À la condition qu’aucune sorte de règle ne vienne se mêler de rythmer son pas, et surtout pas en prétendant rendre sa marche plus efficace. Toute transaction sur la temporalité, le rythme, l’espace, l’éthique, la forme, le discours, la socialité, la position, d’une œuvre, quelles que soient les motivations avancées par le corps instituant en demande de transaction, est un poison. Si ce poison ne te fait plus d’effets, demande-toi quelle saloperie t’en a immunisé. Et j’en reviens au début de ta question : malgré tout ce que je viens de te dire – qui produit, on s’en doutera, un frein à la tranquillité de la vie sociale d’un artiste – ce n’est jamais toi qui choisis la marge, comme une espèce de défi à la con aux cadres normatifs. C’est la norme qui condamne à la marge, t’y inscrit, t’y maintient, avec toute la brutalité libérale qu’on peut imaginer ; ou alors, sous sa forme climatisée, c’est la bienveillance bonhomme institutionnelle – pour laquelle ton rejet, ton isolement, tes choix de vie systématiquement ridiculisés, ta vision minimisée à l’échelle d’un projet, sont une coquetterie sociale – qui creuse pour la marge une catégorie générale où tu es invité à venir pourrir en bonne compagnie.

La marge, c’est autant cette violence-là que cette douceur écœurante-ci. Quand on y vit, on n’a plus guère d’autres choix qu’une guerre permanente – depuis elle, depuis la marge – pour en faire, faute de sortie possible sans renoncement à soi, un front. Ce front lui-même renforcera évidemment l’idée reçue selon laquelle le marginal fait vraiment tout ce qu’il peut pour être et rester là où il est.

- Tu parles en préambule de « subversion joyeuse » concernant Vachey. Alors que ce mot, « subversion », est devenu depuis fort longtemps inaudible, voire interdit y compris chez les plus « radicaux » (homophonie avec « subvention », prudence ou crainte du ridicule, etc), qu’y avait-il de « subversif » dans le travail de Vachey à son époque ? Le mot peut-il être maintenu aujourd’hui ?

- Il n’y a de différence de traitement de cette question, entre cet aujourd’hui dont tu parles et cet hier où se débattait Vachey, qu’illusoire. Il n’a pas été nécessaire d’attendre Rochlitz [3] pour interpréter un monde dans lequel il est plus efficace de juguler la subversion en la subordonnant aux usages, à leur enchaînement, à la dégradation possible des modes, plutôt qu’en tentant d’en contrarier les effets. Nous retrouverions quasiment les mêmes termes dans de nombreuses publications d’alors pour traiter les rapports de subversion (j’ai trouvé dans les correspondances mêmes de Vachey des accusations qui lui furent faites, par ses éditeurs, rigoureusement dans les mêmes termes, celles de se complaire dans une illusoire subversion, largement dépassée, etc.). Dire qu’il n’y a plus de subversion est une de ces paroles magiques, de pure performation fonctionnelle puisque économe (et qui ne voudrait pas faire des économies ? de sens, d’action, d’énergie, de parole, de lutte ?). Dire qu’il n’y a pas de violence policière parce que la police est républicaine est un de ces tours de passe-passe, par exemple. D’autres se persuadent que les Arabes sont massivement des voleurs parce qu’ils sont en prison, quand ils ne sont en prison que parce qu’on les y met massivement. Il n’y a plus de prisonniers politiques en France, la preuve : il n’en est jamais question dans les journaux. Etc. Les subversions, elles sont où ? La question ne contient-elle pas la réponse ? Elles sont là où sont tenues les subversions, le plus loin possible du champ de vision. Le plus loin possible d’une institutionnalisation de la subversion – qui peut prendre la forme d’un certain marché d’œuvres contemporaines et de certaines institutions les faisant vivre, circuler, commenter – qui prétend calmement représenter une totalité sociale équilibrée et harmonieuse jusque dans sa dissidence même. Que des petits bourgeois (et ne dit-on pas également que la bourgeoise n’existe plus ?) soient assurés de pouvoir se comporter comme des petites merdes sans rougir de leur arrangement avec le pouvoir puisqu’il n’y a plus de subversion, c’est assez compréhensible. C’est ça, l’économie dont je parle. La consécration du post, c’est toujours le tapis rouge pour la réaction. Les pires cochonneries conservatrices ont été édifiées au nom du post-modernisme dans les années 80. Mais que tu te poses la question m’intrigue un peu. Vachey était subversif parce qu’il ridiculisait, justement, la prétention à la subversion de ses amis lentement embourgeoisés qui visaient simplement leur place au soleil, dans la galaxie équilibrée des petites différences. Et il n’était pas subversif parce qu’il cherchait à l’être. Il était subversif parce que tout ce qu’il faisait subvertissait les manigances du monde qui l’entourait. Il les rendait visibles. On ne cherche pas plus à être subversif, selon moi, qu’on ne cherche à vivre dans les marges. Il y a une vision. Elle préside toute temporalité, toute corporéité, elle met au travail, elle a des conséquences. La subversion est une de ces conséquences.

- Vachey écrit : « Placer un poète devant une feuille blanche où vous aurez écrit un nombre quelconque de mots quelconques. Si le poète n’arrive pas à faire un poème avec ce matériau, il n’a qu’à aller se faire foutre. » Quel genre de « poétique » est-ce qu’un tel « constat » appelle ?

- Il écrit clairement ça dans le même espace mental que celui de « Scène d’Ob ». Ce livre inventoriait, à sa fin, comme une portée, quelques mots désuètement banals, donc absolument porteurs de n’importe quoi. Il s’agit à ce moment-là de liquider certaines essentialisations, qu’elles soient lexicales (des mots de poètes), productives (des images de poètes), visionnaires (des idées de poètes). Vachey n’est pas un homme coupé de tout, écrivant dans son coin ; il inscrit son écriture dans un champ social institué, dans une histoire en cours, avec laquelle il règle quelques comptes théoriques. Comme il est poète, il le fait en écrivant des poèmes. Ses poèmes sont sa théorie, comme les plafonds de Tiepolo sont sa théorie de la peinture. Ceci n’empêche pas d’écrire ailleurs la théorie sous des formes, disons, plus conventionnellement adaptées à la théorie. Mais ici, parler de matériau, c’est le début d’un piège théorique. En quoi des mots seraient un « matériau » ? Dans un cadre déjà idéologiquement constitué de la poésie, évidemment. Il y a quelque chose de l’objectivisme, sans doute là-dedans, mais pas que : il s’agit aussi de régler quelques comptes avec le surréalisme (le cadavre bouge encore beaucoup quand M. V. commence à écrire) en bousillant la question des articulations incongrues fécondes d’imaginaires (donc subordonnées à l’image et non à l’écriture) pour revenir à des trucs plus pratiques, plus ancrés, matériels. C’est pas comme si ça avait disparu, ce problème ! C’est toujours là. C’est peut-être moins criant qu’à l’époque où Jouffroy [4], parmi mille exemples de fatigants, incarnait un truc, sans doute, mais c’est toujours là. Le lyrisme, c’est pas seulement la ritournelle des exaltés : c’est aussi dans la trame des positions, des vouloir-dire, de l’autorité, et j’en vois partout autour de moi. Le lyrisme, ça c’est une institution. Une institution du discours, des énoncés, sans aucun doute, mais c’en est une. Je paraphraserai M. V. : « le politicopoète, s’il n’arrive pas à faire un poème avec ce matériau apolitique, il n’a qu’à aller se faire foutre. »

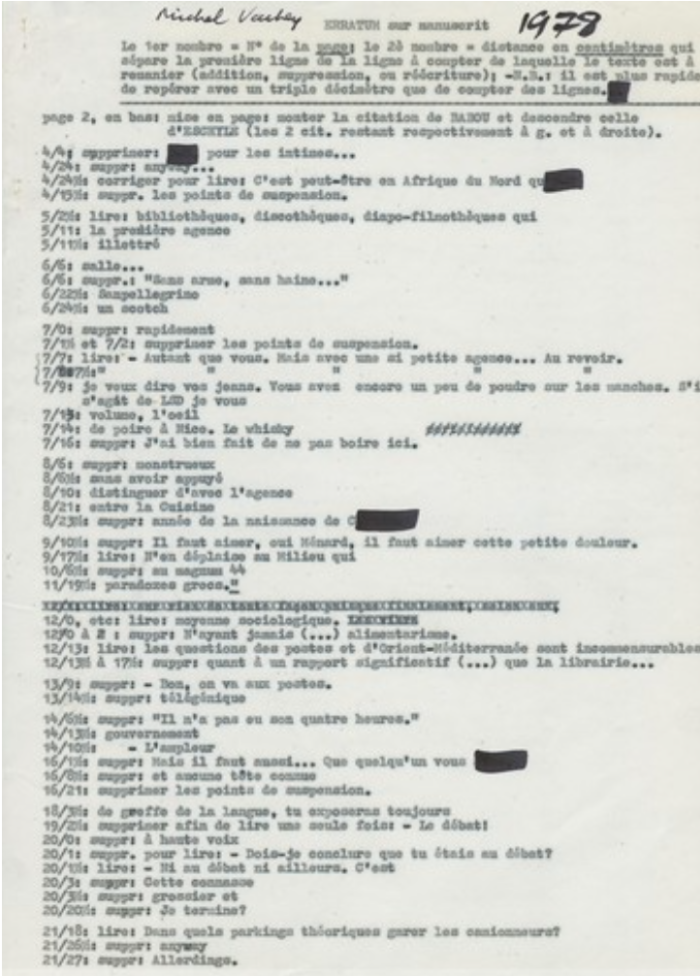

- Vachey travaille beaucoup à partir de pages de presse, de romans, de publicités ; il travaille, pas à les gommer, mais à les trouer, à les remonter, à les « caviarder » (c’est-à-dire à les « noircir » en partie). Que sont susceptibles de faire apparaître, ou simplement de faire voir, de telles manipulations ? Est-ce qu’elles font du travail de Vachey un travail vindicatif, justicier, dont le but serait par exemple de manifester ce dont s’autorisent les discours et les images qu’ils manipulent, leur matrice idéologique, leurs prétentions, les postures qui les soutiennent, etc. ? Et si « le caviardage instaure la suspicion sur tout discours », comment penser ce type d’interventions comme affirmatives, exploratoires ?

- C’est très difficile de répondre rapidement à une telle question, parce qu’on rentre déjà très profondément, ici, dans la machine théorique Vachey. Il faut bien comprendre que le caviardage – qui emprunte à la censure le mouvement de raturer certaines portions d’un texte – s’articule à tout un dispositif qui ne place pas le politique là où on pourrait l’imaginer, c’est-à-dire là où, d’une certaine façon, ta question le place : dans le signifié. Que dit-il, lui, de ce signifié, dès lors qu’il l’isole comme problème ? Il dit ceci : « En caviardant L’Express, je montre notamment que n’importe quel texte traverse n’importe quel texte à n’importe quel endroit, non pas en filigrane ou à titre de contexte, mais dans l’épaisseur même, diagonalement, transversalement. » Il ajoute, dans un autre texte : « Si je me suis d’abord attaqué au texte journalistique, c’est à cause de sa fausse neutralité, parce qu’il s’agit d’un texte faussement hétérogène (et parfois aussi vraiment), d’un texte à la fois stratégique et impur, d’un gris dangereux ». Déjà, voilà un couplage : l’adversaire est présent, mais doit-on le laisser imposer les modalités de sa liquidation ? Non, évidemment. Tout chez M. V. amorce la machine des va-et-vient matériels, la façon de trousser et retrousser les textes dans des inversions de programmes matériels (couper, coller, caviarder, gommer – car oui, il gomme, et c’est le gommage qui produit la « dépense en appareillage » –, lire les lézardes, plomber les textes, etc.). Il y a dans ces relations aux textes empruntés une volonté d’en découdre avec les hiérarchies d’effets, les essentialités du texte (qu’il soit journalistique ou – pour prendre un terme qui n’est rien d’autre en lui-même qu’une assomption hiérarchique douteuse – littéraire). M. V. travaille la citation faible (« Plus c’était insignifiant, plus ça signifiait. »), c’est-à-dire le recours à une autorité notable, pour lui arracher des fragments dérisoires, insignifiants. Les parties ôtées sont soumises à une sorte de dualité insondable, qu’il appelle « épigramme / épigraphe », dans laquelle on ne sait plus très bien si on observe un aphorisme si tranchant qu’il est devenu opaque à lui-même, où une ruine perdue d’une civilisation éteinte. Cette tension entre deux états est un travail politique, mais qui s’attache plus aux hypostases sociales, symboliques, de la textualité qu’à ce que les textes ont pu dire un jour. Et il y a également cet aspect fondamental du caviardage qu’il ne faudrait surtout pas oublier : sa positivité. Elle est le nœud de l’apparent paradoxe scripturaire, mais c’est finalement cet aspect-là que les saccageurs du monde entier – qui savent très bien que cramer des poubelles est un acte de production, pas de soustraction – comprendront sans peine : qu’on ne vienne pas leur demander un foutu programme. M. V. tient compte de la matérialité créatrice du trait de feutre lui-même, de sa puissance affirmative d’inscription. Cette puissance matérielle, selon lui, rend concret, fait jaillir le problème de la signifiance en rendant problématique toute une chaîne de termes, d’opérations d’écritures, de formes rédactionnelles, précédées de leurs cadres de légitimité avant même d’avoir commencé à signifier quoi que ce soit.

- Dans un monde où la production, la reproduction et l’usage des textes et des images peuvent sembler intégralement ordonnés aux impératifs de production-distribution- consommation capitalistes, en quoi la série des interventions secondaires de Vachey dans le stock des textes et des images déjà fournis (collages, variations depuis une contre-forme, raturages, etc.) te semble-t-elle indiquer quelque chose d’une théorie et d’une politique situées (matérialistes et « subversives ») des textes et des images, d’une théorie et d’une politique situées de la forme (dans le capitalisme tardif) ? Et est-ce que tu dirais que c’est pour lui nécessairement continu : textes, images, leurs théories et leurs politiques ?

- À la première partie de ta question, je pense que j’ai d’une certaine façon déjà largement répondu. Et pour la dernière, relative à ce continu, celui-ci constitue le plus gros de ma proposition théorique dans ce livre, ce qui rend assez difficile une réponse en quelques lignes... Je peux tout de même dire ça : l’invention la plus incroyable de Vachey, c’est d’avoir réussi là où tout le monde échoue, en proposant des séries de constructions qui rendent image et texte continus l’une à l’autre, ce qui est a priori impensable. Il y a entre ces deux domaines de l’activité humaine un saut qualitatif radical, que seuls de parfaits dupes de la sémiotique pourraient s’imaginer avoir résolu par la signification (y’en a, des tas). Pour faire comprendre pourquoi il réussit là où ses contemporains échouent opiniâtrement (je pense aux grosses machines expositionnelles comme « écritures dans la peinture » ou plus tard « poésure et peintrie », à des centaines d’artistes vautrés dans les « graphes », d’écrivains perdus dans les tapisseries textuelles), j’emprunte à Jean-Claude Bonne la notion de « tensivité », par laquelle il rend intelligibles certains lieux de passages, certaines transitions impossibles, entre des champs formels et processuels disjoints. J’espère à la fois n’avoir pas trop trahi Bonne et n’avoir pas entraîné les œuvres inouïes de Vachey dans des cadres théoriques qui les étoufferaient. Cette anthologie est censée constituer un appareil d’optique pour une œuvre qui a été manquée, pas un cénotaphe qui le condamnerait à une deuxième mort. Mais je n’ai pas vraiment peur : Vachey est plus fort que moi, et ça saute, littéralement, aux yeux.