Depuis la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, les projets d’aménagement pouvant porter atteinte au milieu naturel doivent comprendre une étude d’impact indiquant « les mesures envisagées pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables pour l’environnement ». Longtemps ignorée en raison d’un intense lobbying des aménageurs, cette exigence a été rappelée (et cette fois appliquée) depuis les années 90 par différentes lois environnementales. Comme le prescrit le code de l’environnement, les aménageurs dont les projets portent atteinte à la biodiversité doivent ainsi mettre en œuvre des mesures compensatoires visant « un objectif d’absence de perte nette, voire de gain de biodiversité » . La mise en œuvre de ce dispositif reposant sur un principe d’équivalence écologique implique tout un travail de production de concepts, de catégories, de métriques, d’équations par lesquelles les milieux écologiques peuvent être mis en équivalence et saisis pour être échangés sur la base de leurs qualités.

Dématérialiser l’espace

L’évaluation environnementale du projet d’aéroport de Notre-Dame-des-Landes est probablement une des meilleures illustrations de ces opérations d’abstractions mises en pratiques. Ce projet remonte aux années 60 avec l’ambition de construire un aéroport régional pouvant accueillir le Concorde. La forte mobilisation des riverain‧ne‧s et la crise pétrolière de 1973 auront eu raison de ce premier projet, mais le site est tout de même classé en « Zone d’Aménagement Différé » (ZAD) permettant au conseil général de la Loire-Atlantique de préempter le foncier pour d’éventuels futurs projets. En gelant le site et en empêchant toute opération de remembrement, ce classement en fait une des zones de bocage relictuel les mieux préservées de la région – c’est là tout le paradoxe auquel le second projet d’aéroport a dû faire face. Que cette destruction de 1236 ha de bocage humide puisse être réellement compensée ne fait pour l’aménageur aucun doute (l’ingénierie écologique est là pour ça), la seule question qui se pose est celle de la méthode d’équivalence mise en œuvre pour permettre le dimensionnement des mesures prévues.

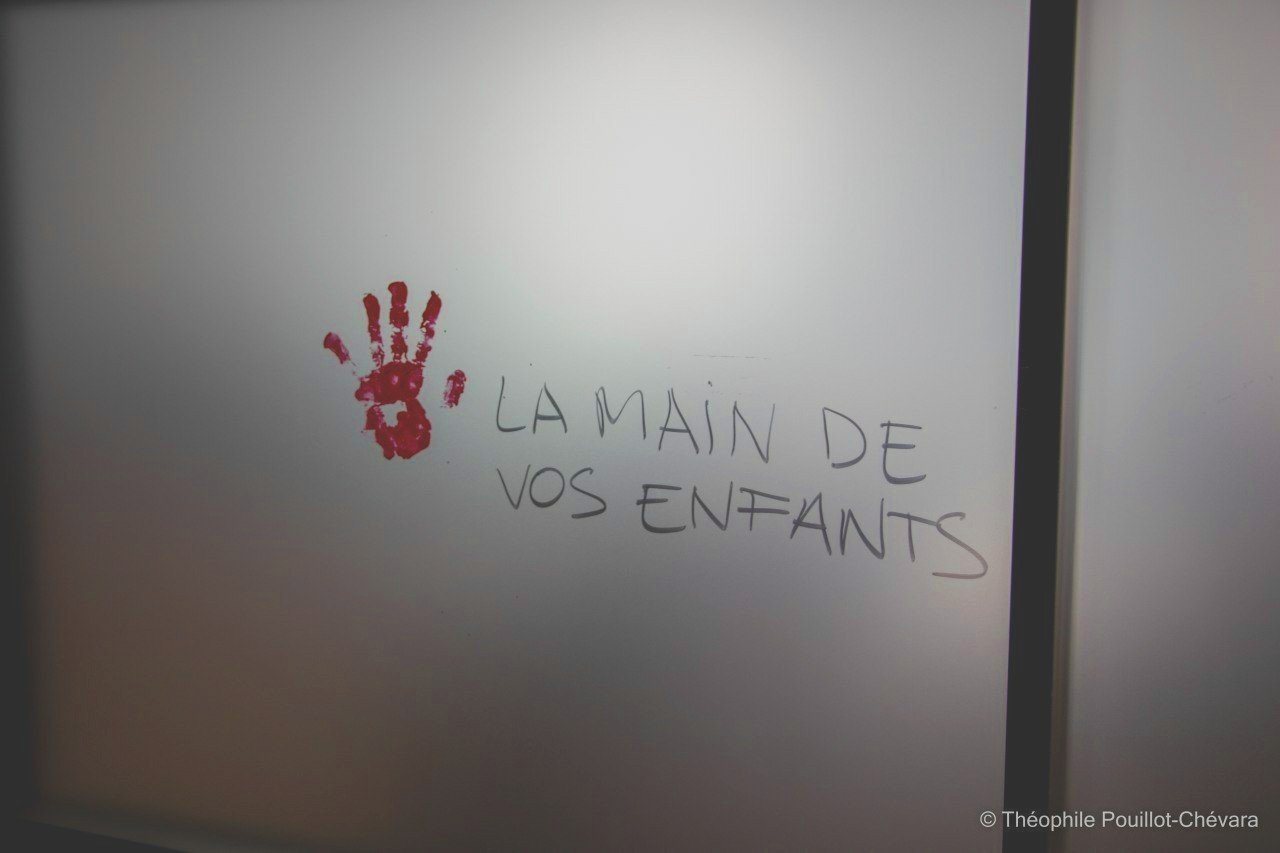

L’évaluation environnementale réalisée par le cabinet Biotope pour le compte de Vinci est organisée en deux volets, l’un consacré à l’étude écologique de la zone d’emprise, l’autre aux impacts du projet sur les espèces et les milieux identifiés. Globalement, l’évaluation s’est faite selon une approche fonctionnelle, seule compatible avec l’ampleur du projet (on imagine mal comment il serait possible de compenser un projet de plus de 10 km² – en termes de surface). Pour chaque parcelle, 8 fonctions écologiques (recharge des nappes, régulations des nutriments...) ont ainsi été identifiées et évaluées sur une échelle de « 0 » à « +++ » selon leur fonctionnalité. Ces différents niveaux de fonctionnalité correspondant à des fonctions différentes sont ensuite fondus en un même « niveau d’enjeu global », lui aussi sur une échelle de faible à fort. Croisé avec le type d’impact occasionné, celui-ci permet de définir pour chaque parcelle un « niveau d’impact résiduel » (toujours sur une échelle de « faible » à « fort ») censé représenter les dégâts occasionnés par le chantier sur les milieux écologiques.

Au fur et à mesure de la lecture du dossier et de ses annexes cartographiques, apparaissent régulièrement les fonds de carte IGN de la ZAD sur lesquels sont représentés les résultats de cette évaluation environnementale. Les routes, les chemins et les hameaux de la ZAD sont ainsi régulièrement masqués par des aplats de couleurs (jaune pour un enjeu faible, rouge pour un enjeu fort) ayant la forme de l’aéroport et venant nier tout ce qu’ils recouvrent. Pour qui eut l’occasion de fréquenter le bocage, cette présentation est à la fois le rappel de sa possible destruction et l’expression de tout le mépris que ces aménageurs ont pour la richesse humaine et écologique des espaces qu’ils comptent bétonner.

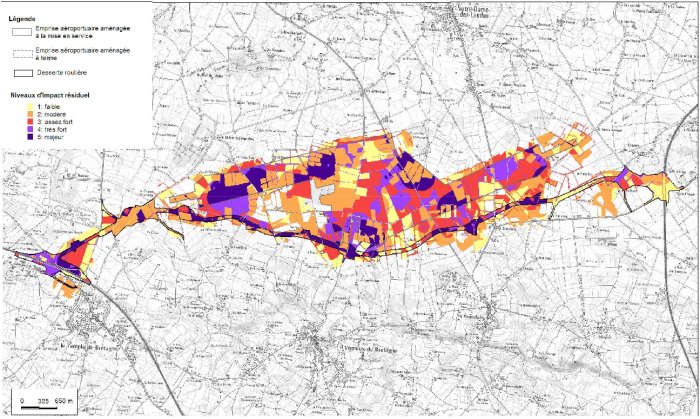

Vient ensuite le dimensionnement des mesures censées compenser la destruction des plus de 1 000 hectares de zones humides de ce bocage. Celui-ci passe ici par la définition d’un « besoin compensation », en unités de compensation (UC), calculé en appliquant à chaque parcelle un coefficient aux niveaux d’impacts identifiés. Un niveau d’impact réputé fort se voit ainsi attribuer un coefficient de 2, c’est-à-dire que chaque hectare de ce type ajoute 2 UC au besoin compensatoire. Celui-ci est ainsi évalué à 1268,7 unités de compensation (on notera la précision de la mesure). De la même façon, le gain de fonctionnalité apporté par les mesures compensatoires est traduit sous la forme d’un « coefficient de plus-value fonctionnelle » qui, appliqué aux surfaces concernées, permet de répondre au besoin compensatoire. Voir les centaines d’hectares du bocage de la ZAD ainsi réduites à de simples unités de compensations que Vinci pourrait échanger contre un certain nombre de mesures environnementales à plusieurs dizaines de kilomètres a clairement quelque chose d’insupportable. C’est peut-être cela finalement la compensation écologique pour une entreprise comme Vinci : cette possibilité de disposer des milieux écologiques comme elle dispose de ses salarié‧e‧s.

Pour les opérateurs de compensation, les milieux naturels devraient finalement être réduits à un ensemble de fonctions abstraites de leur localisation particulière et déplaçables au besoin [1]. Le processus d’échange et l’abstraction qu’il implique doivent pour cela exclure tout ce qui porte une certaine historicité, qu’il s’agisse de dynamiques humaines ou naturelles. « Toute la réalité empirique des faits et des évènements par lesquels un endroit et un moment sont identifiables parmi les autres dans l’espace et dans le temps est annihilée », nous dit Alfred Sohn-Rethel [2]. Dans les évaluations environnementales, les alentours des projets d’aménagement prennent alors la forme d’un vaste carroyage (figuré par les cartes IGN) sur lequel les habitats portant les fonctions écologiques peuvent être librement déplacés au sein des dites « enveloppes de compensation », parfois à plusieurs dizaines de kilomètres.

De la même façon, les pratiques agricoles contribuant au façonnement des milieux écologiques considérés sont elles-mêmes réduites à leur seule qualité de fonction écologique, simples gestes qui peuvent être reproduits en dehors du rapport au monde dont ils participent. Il n’y a plus alors cette prairie dans laquelle le voisin fait paître ses vaches et dont je peux profiter de l’ombre et des fruits l’été venu, mais seulement une « prairie humide oligomésotrophe de type Molinion caeruleae » (habitat 37.312 selon le code Corine Biotope). La mise en œuvre de la compensation écologique n’implique donc pas seulement de réduire les milieux écologiques à un ensemble de fonctions, mais aussi de faire de l’environnement un réceptacle dans lequel les phénomènes écologiques et les pratiques sociales prennent simplement place, abstraction faite des processus historiques et naturels qui les ont produits. Si selon Karl Marx la tendance du capitalisme est celle d’une « annihilation de l’espace par le temps » [3], le capitalisme vert est lui marqué par une annihilation de l’espace par l’écologie.

Cet « espace absolu » ainsi constitué ne doit toutefois pas être confondu avec l’espace de commensurabilité permettant aux scientifiques d’étudier les dynamiques écologiques. Si les écologues réduisent les milieux et les processus qu’ils étudient à un ensemble de catégories, ils les y réduisent abstraitement et non réellement : tel espace peut bien être qualifié de « prairies humides oligomésotrophes de type Molinion caeruleae » pour les besoins de l’analyse, cela ne signifie en rien que deux habitats de ce type pourraient être échangés entre eux. Le principe de compensation est ici premier, c’est lui qui dicte les opérations d’abstractions (et non l’inverse). Les concepts utilisés en écologie (habitat, fonction écologique, biodiversité...) sont ainsi comme capturés par les théoriciens de la compensation écologique, ils sont extraits de l’espace de commensurabilité de l’activité scientifique pour être intégrés à celui de la compensation dans lequel les équivalences ne sont pas seulement conceptuelles, mais bien réelles.

L’échangeabilité des milieux naturels n’implique pas seulement qu’ils soient abstraits à un ensemble de concepts, mais implique aussi « une action selon laquelle, à travers l’échange, l’abstraction est considérée par les acteurs comme équivalente à la matérialité » [4]. Que ce qui permet d’étudier la matérialité des phénomènes écologiques soit aussi ce qui permette de les abstraire de leur matérialité propre a toutefois quelque chose de paradoxal qui mérite d’être soulevé – mais peut-être est-ce là toute la schizophrénie des sciences naturelles dans leur concubinage plus ou moins forcé avec l’économie.

L’élément décisif dans le développement de ces méthodes d’équivalences est donc « la négociation des conventions rendant les choses commensurables, c’est-à-dire comparables selon une échelle numérique, alors que, a priori, beaucoup jugeaient cela “impossible” » [5]. Ici la possibilité que l’on a de comparer et de mettre en équivalence différentes entités renvoie à deux acceptions : d’un côté, la possibilité matérielle, ce que les catégories et les instruments dont nous disposons nous permettent de faire ;de l’autre, la possibilité politique, le droit que l’on se donne de faire les choses. « Postuler et construire un espace d’équivalence permettant la quantification, et donc la mesure, est un acte à la fois politique et technique » [6]. On comprend alors que la mise en équivalence des milieux naturels, leur réduction à un ensemble de paramètres permettant leur valorisation et leur échange, n’est pas tant une affaire de démonstration qu’une question d’affect : il y a celles et ceux pour qui les cartes et les chiffres présentés font sens et illustrent l’égalité des gains et des pertes écologiques, et les autres pour qui ils ne sont que la négation de la spécificité des formes de vie qui se déploient à un endroit donné.

Méthodes d’équivalence

Pour mettre en œuvre le principe d’équivalence, les théoriciens de la compensation ont développé un ensemble de méthodologies permettant de quantifier le rapport entre la destruction des milieux écologiques et les opérations de compensation. On dénombre ainsi au niveau international plusieurs dizaines de méthodes d’équivalence intégrant divers paramètres et reposant sur différents types d’équations. Les plus répandues dans le monde sont les méthodes dites « Equivalence assessment method » (EAM), promues notamment par les instances internationales comme ForestTrends [7] et même réglementaires dans certains états des États-Unis. Les modèles les plus simples sont de type « qualité x hectares », c’est-à-dire que pour chaque surface un coefficient est défini en fonction de la qualité écologique du milieu identifié.

Toute la question ici est celle de l’évaluation de cette qualité écologique. Les écologues produisant ces méthodes doivent ainsi identifier un ensemble de critères censés représenter la qualité écologique d’un milieu dans son ensemble. Chaque méthode a sa spécificité, certaines intégrant le nombre d’espèces présentes, les habitats ou encore les fonctions écologiques. En revanche toutes ont en commun d’évaluer ces critères selon un niveau sur une échelle d’intensité (de faible à fort en général), voire sur une échelle numérique. La forme de l’abstraction revêt ici une importance capitale : en évaluant les différentes composantes de l’environnement (qu’il s’agisse de la fonctionnalité des habitats, de la patrimonialité des espèces ou encore des enjeux écologiques) selon une même échelle de valeurs, toutes ces choses fondamentalement différentes deviennent alors commensurables.

Les écologues en charge des études environnementales peuvent alors les manipuler et les intégrer dans un ensemble d’opérations qu’il serait impossible de réaliser autrement. Parce qu’elles ont été ramenées à un niveau sur une échelle donnée, la patrimonialité d’une espèce et l’état de conservation de son habitat peuvent être « croisées », les fonctionnalités des zones humides peuvent être additionnées, un bureau d’étude proposant même de faire la moyenne de l’enjeu de conservation, des surfaces concernées et de l’efficacité des mesures. Bien entendu, toutes ces choses ne sont absolument pas comparables et faire leur moyenne pondérée n’a strictement aucun sens écologique – du moins la chose est-elle permise d’un point de vue mathématique par leur évaluation sur une échelle allant de 0 à 5.

Appliquée aux milieux impactés par le projet d’aménagement et, de l’autre côté, aux milieux sur lesquels les mesures compensatoires sont mises en œuvre, cela permet de définir un ratio de compensation correspondant au rapport de surface qui devra être observé lors de la mise en œuvre des mesures. Le meilleur moyen de comprendre cette méthodologie est encore de prendre l’exemple proposé dans le dossier du projet d’aéroport de Notre-Dame-des-Landes :

Une zone de 1 ha sur laquelle un niveau d’impact résiduel très fort a été défini (impact maximal), telle la destruction de milieux très favorables aux reptiles ou aux oiseaux, se voit affecter un coefficient de définition du besoin compensatoire de 2. Ainsi, le besoin compensatoire de cette zone est de 2 unités décompensation (UC). […]

Pour répondre à ce besoin compensatoire de 2 UC, si seule de la gestion conservatoire est réalisée (coefficient de plus-value de 0,25), il faut 8 hectares pour compenser la destruction d’un hectare, soit un ratio décompensation réel de 8/1.

Selon cette méthode d’équivalence reposant sur l’application de ratios en fonction de la qualité écologique des milieux identifiés, la destruction de 1 ha de bocage humide oligotrophe (habitat devenu assez rare dans la région) peut ainsi être compensée par la simple gestion conservatoire de 8 ha de prairies pâturées (écologiquement plus banales). D’une certaine façon, l’attribution de ratios ne fait que prolonger les opérations de réduction décrites précédemment, mais, se faisant, il permet un nouveau bond dans l’échangeabilité des milieux écologiques. Avec ces méthodes quantitatives, les promoteurs et théoriciens de la compensation ne disent plus simplement que les milieux écologiques peuvent être déplacés au besoin (les caractéristiques écologiques étant censées être conservées), mais qu’un milieu d’une fonctionnalité donnée vaut tant de fois un milieu de fonctionnalité moindre. Et que, par conséquent, on peut bien échanger 1 hectare de zone humide de bonne qualité contre une surface 8 fois plus grande de zone humide de faible qualité.

En réalité, cette méthode va plus loin encore puisqu’en quantifiant ainsi les impacts, elle permet (ou plutôt se permet) d’additionner des impacts de nature différente sous la forme d’un « besoin compensatoire global » exprimé en unités de compensation (UC). Les impacts et les mesures ne sont plus ici quantifiés deux à deux, mais entrent (quelle que soit leur nature) dans la composition globale de l’impact de l’aménagement et, en miroir, de l’opération de compensation. Avec cette approche purement comptable les mesures destinées à améliorer les habitats des amphibiens peuvent parfaitement compenser la destruction des populations de chauves-souris, le rapport comptable étant bien respecté. Ici la matérialité des milieux écologiques n’est plus rien, seule compte la valeur d’échange (en unités de compensation) qui leur aura été attribuée lors de l’évaluation environnementale. L’objectif pour l’aménageur n’est donc plus de restaurer les habitats correspondant à ceux impactés, mais bien de produire globalement une « plus-value fonctionnelle » (toujours en unités de compensation) à hauteur du besoin compensatoire global.

Il ne faut toutefois pas confondre les fonctions écologiques et la fonctionnalité : ce qui se donne à voir dans les milieux écologiques n’est pas la fonctionnalité, mais des fonctions hétérogènes et incomparables. Comme le Travail (mesurable en temps de travail) permettant d’abstraire les différents métiers produisant différents objets et différents services, la fonctionnalité joue ici le rôle de « substance commune » permettant la mise en équivalence des fonctions écologiques abstraction faite de leur matérialité propre. Le caractère commun des fonctions écologiques, nous disent les écologues de la compensation, est qu’elles sont une fonctionnalité et que celle-ci peut être mesurée pour comparer les fonctions entre elles. Passer de la diversité phénoménale des fonctions écologiques à l’unité de la fonctionnalité requiert de multiples opérations de réduction, à la fois conceptuelles et matérielles. En l’occurrence, la fonctionnalité est tout, le milieu naturel n’est plus rien ; tout au plus est-il la carcasse de la fonctionnalité.

Équivalence économique-écologique

L’enjeu principal de ces méthodologies reposant sur une factorisation de la qualité écologique des milieux considérés est de définir et d’intégrer dans une même équation un ensemble de paramètres permettant d’établir un rapport quantitatif entre différents milieux écologiques. On trouve ainsi dans les manuels dédiés différentes propositions d’équations factorisant, par exemple, des indices de qualité de biodiversité, le différentiel de perte de biodiversité dans le temps, la perte de fonctionnalité écologique en raison des pertes de connectivité écologique ou encore le risque d’échec des mesures. L’idée centrale de ces méthodes d’équivalence est que, une fois réduites à une valeur numérique, toutes ces composantes des dynamiques écologiques peuvent être factorisées pour autant que les bons ratios soient appliqués. Bien que ceci n’ait aucun sens d’un point de vue écologique, ces méthodes d’équivalence permettent d’établir un rapport quantitatif entre qualité et surface, la baisse de qualité écologique d’un milieu pouvant être compensée par une augmentation des surfaces considérées selon un ratio déterminé.

Pour tout écologue un tant soit peu attentif aux milieux qu’il ou elle fréquente et étudie, une telle conception de ces derniers devrait immédiatement discréditer ce genre d’étude, les méthodes sur lesquelles elles reposent et les personnes qui les ont validées (sinon le dispositif de compensation écologique dans son ensemble). Or, loin d’être invalidées, ces méthodes de dimensionnement des opérations de compensation tendent à devenir la norme dans de nombreux pays et intègrent un nombre toujours croissant de facteurs, l’objectif étant de tendre vers une équivalence écologique véritable en prenant en compte l’ensemble de ses composantes.

Les concepteurs d’une des méthodes développées par EDF (ECOVAL) n’hésitent ainsi pas à parler d’une « prise en compte de toutes les dimensions de l’équivalence d’un point de vue scientifique et pratique » – ambition tout à fait extravagante au regard de la complexité des processus écologiques considérés. Les déclinaisons proposées constituent finalement autant de compromis entre le nombre de paramètres et de dimensions écologiques prises en compte, la facilité à mettre en œuvre ces méthodes sur le terrain, et leur acceptabilité sociale.

En parallèle de ces méthodes, plusieurs propositions ont été élaborées visant à « transformer les méthodes de valorisation écologique en méthodes de valorisation économique à partir des données écologiques » [8]. Bien entendu, s’agissant d’un dispositif pollueur-payeur, les aménageurs sont avant toute chose intéressés par le coût des mesures définies. Or certaines méthodes ne se contentent pas d’estimer le coût des mesures définies, mais bien d’évaluer économiquement le dommage environnemental des projets d’aménagement. Autrement dit, ce ne sont plus les mesures qui sont ici le support de la valorisation économique, mais la destruction des milieux écologique elle-même. Toute la question qui se pose alors concerne les possibilités de valoriser économiquement ces milieux et leur destruction, les hypothèses étant aussi nombreuses que les écoles économiques (évaluation des ressources, consentement à payer pour la protection, perte de services écosystémiques...).

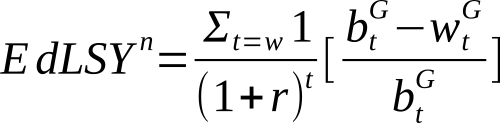

Citons, à titre d’exemple cette proposition du Department of Fisheries and Wildlife de la Michigan State University censée fournir la formule générale du « nombre de crédits de compensation que devraient acheter les aménageurs pour compenser les externalités résultant de l’altération des habitats » [9]. Et les chercheurs de formuler un ensemble d’équations intégrant d’un côté la diversité génétique des espèces considérées et, de l’autre, la « perte de service » pour la société induite par la baisse d’effectif de ces espèces [10]. L’équation présentée permet ainsi de pondérer la trajectoire écologique des espèces dans le temps par le prix que les acteurs sont prêts à payer pour corriger cette trajectoire. On pourrait alors se demander, comme le fait Bruno Latour : est-ce de l’écologie, de l’économie ou de la modélisation ? [11]. Et de la même façon, on répondra : peu importe, c’est un tissu sans couture qui traduit la question « Faut-il restaurer cet espace écologique ? » en « Quelle est la valeur des écosystèmes considérés ? ». Bien entendu, étant donné qu’aucun des termes de l’équation n’est spécifiquement défini (comment évaluer la diversité génétique des espèces considérées ?) ces méthodes offrent des résultats variant du simple au centuple en fonction des hypothèses formulées [12] et ne sont d’ailleurs jamais reprises telles quelles. Mais là n’est justement pas leur objectif. Comme l’indiquent le plus souvent les auteurs de ces méthodes intégratives, il s’agit là d’« analyses théoriques », le choix des métriques et des ratios étant laissé à l’appréciation des opérateurs de compensation [13].

Lorsqu’on prend le temps de les décrypter en détail, toutes ces méthodes d’équivalence ont en réalité quelque chose de tout à fait paradoxal : d’un côté elles semblent d’une grande complexité, factorisant un ensemble de paramètres (par ailleurs non définis) dans de longues équations, de l’autre, elles ne font que traduire mathématiquement l’évidence selon laquelle le dimensionnement des mesures compensatoires dépend de tous ces paramètres en proportion de leur importance respective. Mais en faisant cela, elles changent la nature de la problématique du dimensionnement des mesures. Celle-ci n’apparaît plus alors comme une question politique, issue d’une négociation entre un aménageur et le service instructeur, mais comme un problème purement technique prenant la forme d’une équation à résoudre.

Dans l’idéalité des promoteurs de la compensation écologique, l’équivalence écologique ne se discute pas, elle se calcule – et qu’il s’agisse autant de dynamique des populations d’espèces que de taux d’actualisation de services économiques n’est d’aucune conséquence. Il me semble que ces travaux académiques n’ont pas tant pour objectif de fournir des résultats à destination des écologues en charge des études que de réaliser une mise en équation de l’environnement et, se faisant, affirmer la possibilité d’un rapport quantitatif entre les espaces et les processus écologiques. Ce dont les opérateurs de compensation ont be-soin n’est pas tant d’une métrique permettant de mesurer précisément les impacts écologiques que d’un appareillage conceptuel assurant une certaine commensurabilité des habitats et des fonctions écologiques – sinon une totale fongibilité des choses et des êtres. Ce qui importe le plus dans ces exercices de mise en équation est de produire un espace de commensurabilité – et cela se fait en premier lieu par la production même de cette littérature, indépendamment des méthodes fournies. En reprenant une conclusion déjà formulée à propos de l’analyse coût-bénéfice, je dirais que l’enjeu principal du recours à l’équivalence écologique est moins d’avoir un outil effectif qui peut être mis en œuvre en pratique que de disposer d’un opérateur qui démontre une volonté de rationalisation de la compensation des impacts écologiques, un opérateur qui installe les catégories et le raisonnement économiques au cœur des pratiques écologiques et au cœur des modes de légitimation de l’action des aménageurs et des décisions de l’autorité environnementale [14].

Un des éléments les plus frappants concernant les équivalences ainsi produites est probablement la totale indistinction entre leurs aspects écologiques et économiques. Il n’y a pas, d’un côté, une science écologique qui s’occuperait de l’évaluation de la qualité des habitats naturels et de l’autre, une science économique chargée de mettre en équivalence ces habitats entre eux – mais plutôt un savoir économique-écologique utilisant indifféremment les concepts et les méthodes venant de l’une ou l’autre de ces disciplines dans une même grammaire. Dans la structuration du champ académique, cela se traduit notamment par une fusion assez avancée entre les travaux menés par des écologues et ceux menés par des économistes.

De manière générale, à la lecture d’un article portant sur le dimensionnement des mesures compensatoires, il est assez difficile de savoir si celui-ci a été publié dans une revue d’écologie ou d’économie. Et, de fait, une bonne part des articles à ce sujet sont coécrits par des chercheurs de ces deux disciplines qui partagent alors les mêmes concepts, les mêmes outils et les mêmes implicites méthodologiques concernant la possibilité de mettre en équivalence différents habitats écologiques. La question qui se pose alors est à quel point la recherche en écologie se trouvera restructurée autour de la production des catégories, des métriques et des équations permettant la hiérarchisation et la mise en équivalence des espaces et des dynamiques écologiques.