On trouvera ci-après, un texte figurant dans le recueil Bandits et brigands (l’Echappée) que j’avais écrit en utilisant largement les mots de Sante. Il est précédé d’extraits d’une lettre de Nicoletta Dosio, militante no-tav septuagénaire qui vient de faire trois mois de prison pour sa bataille contre le Lyon-Turin, à laquelle Sante a largement participé.

S.Q.

« A Sante

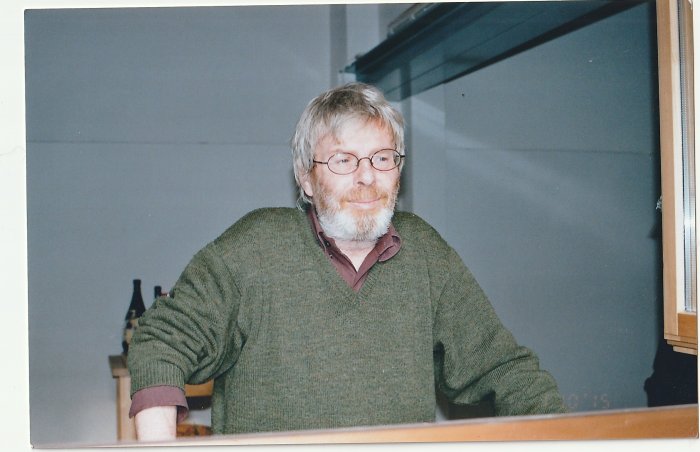

Pour nous, c’était Sante.

Sante Notarnicola, venu des enfers carcéraux, camarade qui avait fait de la prison un lieu de solidarité et de lutte et avait su faire entendre une voix de poésie et de dénonciation sociale à l’indicible injustice des prisons, a conclu voilà peu sa dernière bataille contre la pandémie.

Sante était un de nous, parce qu’il aimait notre vallée d’hérétiques et de lutteurs, il en partageait la limpide, épuisante, irréductible cohérence.

Comment ne pas se le rappeler à Bologne et dans la Vallée, toujours présent aux éditions de Una montagna di libri contro il TAV (…) ? [1]

Nous nous sommes rencontrés la dernière fois à Bologne, à l’occasion d’une assemblée organisée dans le centre social XM24 à la Caserma Sami occupée et menacée d’évacuation. J’y avais pariticipé avec Dana pour apporter la voix du mouvement No-Tav.

Sante et Delia cette fois m’ont hébergée chez eux. Nous avons eu l’occasion de parler. (…) Nous avons parlé aussi de poésie, du fait qu’écrire était devenu pour lui arme puissante pour résister à l’abrutissement carcéral et donner une voix au besoin de libération, à la dignité piétinée.

Ces paroles me revinrent à l’esprit et me tinrent compagnie dans cette cellule de [la prison de] Vallette, où, il y a un an je me suis retrouvée à passer trois mois de ma vie.

Sante Notarnicola

La Révolte à Perpétuité

On est en 1988, Ronald Reagan et Mikhaïl Gorbatchev discutent à Moscou de la fin de la guerre d’Afghanistan et à Turin, via San Domenico, dans une cage disposée sur un côté d’une salle du palais de justice, Sante Notarnicola attend l’audience qui va trancher sur sa demande de semi-liberté. Il a échangé quelques mots avec d’autres détenus, l’un est d’Ivrea, l’autre de Cuneo et lui, d’où est-il ? Il hausse les épaules. Comment expliquer qu’il est de Castellaneta, province de Tarente, mais aussi de Turin ? Mais aussi de toutes les prisons les plus dures d’Italie ? Son avocate Bianca Guidetti Serra, vieille militante des droits des prisonniers, lui a expliqué la situation, mais lui, il a répondu :

— Je n’ai rien à vendre.

Et là, je me dis qu’il va être bien difficile de raconter la suite comme si j’avais été là, dans la salle, ce jour-là. Je ne sais pas à quoi ressemblaient ses compagnons de cage, je n’ai que quelques photos de sa défenseuse. Et le moins que je doive à ce combattant magnifique, à ce petit homme de 50 ans assis sur ce banc, ce sera de n’être le plus souvent qu’un traducteur de ses propres mots...

Je n’ai rien à vendre. J’ai mis 50 ans à devenir communiste. Et 20 ans, 8 mois et un jour de prison. Et 11 ans de prison de haute sécurité. Et 5 ans de mitard. Et le courrier censuré. Et les vitres de séparation au parloir (pendant 3 ans, je n’ai pas pu te caresser, Severina). Et les charges de carabiniers dans les cours de prisons. Et le sang dans les cellules. Et le sang dans le nez. Et le sang dans la bouche. Et les dents cassées. Et la faim à l’Asinara. Et le silence obligatoire dans le bunker de la centrale, à Cala d’Oliva. Et les récits des torturés. Et les coups contre la porte pour t’empêcher de dormir. Et les parloirs repoussés sans motif. Et le courrier confisqué. Et le lynchage du voisin de cellule. Et la vie avec une boule dans la gorge. Et la pression artérielle qui monte. Et le cœur que tu sens grossir. Et le camarade qui n’a plus toute sa tête. Et les divisions à cinq unités dans la cour. Et les ruptures politiques. Et les divisions qui théoriquement auraient dû nous renforcer. Et la diffusion du subjectivisme. Et les vitres cassées durant les parloirs. Et les revendications brandies. Et la retraite stratégique. Et les grèves de la faim condamnées. Et les sourires disparus. Et les subjectivistes battus. Et les haines entre camarades. Et les démolitions personnelles. Et la désagrégation humaine. Et les perquisitions anales. Et les sept dioptries perdues. Et les attaques avec des chiens dans les cellules. Et les camarades frappés de schizophrénie. Et les premières trahisons. Et la masse des dissociés. Et l’isolement politique. Et l’isolement humain. Et la pyorrhée qui progresse. Et les années qui passent et les jours que tu comptes. Et les silences, les silences, les silences.

— Ça, tout ça, je l’ai payé. C’est ça et d’autres choses encore que je dois défendre.

— Je comprends, dit mon avocate Guidetti Serra. [...] Vers 13 heures, j’entends appeler mon nom : c’est mon tour. Le juge me fait asseoir et la salle se tait. Je me sens soudain détendu. Guidetti Serra se met à côté de moi. Je me sens comme chez le docteur. D’abord, je réponds par monosyllabes. Le juge explique au procureur : arrêté le 3 octobre 1967. Condamné à la perpétuité, a fait 20 ans et 8 mois (et un jour, celui-là, il le néglige mais moi non, je le sens sur moi). Il lit quelques extraits des rapports de la prison, celui du travail, celui de l’assistante sociale. Il fait allusion à mon passé turbulent...

(Extrait de Sante Notarnicola, Materiale interessante)

Mon avocat est à côté de moi

Il piaffe, il piaffe agité mais quand même me soutient

Les juges chuchotent, ils chuchotent entre eux et puis ils disent :

« Vous allez sortir.

Votre femme est déjà en route depuis Bologne et elle arrive. » [...] Vertige, cœur léger, rire contenu à grand-peine,

Tant de choses derrière moi

Mes camarades (trop) encore emprisonnés

(Jamais) je ne vous oublierai.

Ils me disent : « tu es en forme »

Mes camarades, il faut les aimer

Jeunes généreux

Ces camarades doivent être aimés, respectés, Libérés !

(Onda Rossa Posse, « Omaggio a Sante », tiré de l’album Batti il tuo tempo – 1991)

Quand le fourgon blindé quitte la cour du tribunal, le soleil resplendit sur tout Turin. Je ne dois plus rien à l’État, qui ne me lâche qu’à petites doses. Il a seulement desserré la prise. L’ardent périple prend seulement un virage.

Le fourgon retraverse la campagne. Il me ramène à Cuneo. Dans vingt jours, je serai dehors. Un carabinier m’adresse la parole : — J’avais un an quand vous avez été arrêté. (Extrait de Materiale interessante)

Donc, quand le carabinier de l’escorte avait un an, on était en 1967.

Ils étaient deux dans une maisonnette de garde-barrière abandonnée. Traqués depuis des semaines, ils se déplaçaient à pied dans cette campagne de la province d’Alessandria, ils se savaient repérés, ils étaient épuisés, à bout. Une heure plus tôt, le plus petit, et aussi le plus jeune, avait exposé au grand gaillard au visage rongé de barbe comment il espérait qu’ils pourraient peut- être s’en sortir, s’ils parvenaient à joindre ces camarades dont son aîné lui avait parlé, ils pourraient couvrir leur fuite grâce à l’argent du butin accumulé durant une longue série de braquages de banques à Turin et Milan, et ensuite, ils pourraient reprendre le combat... Mais le grand aîné qui lui avait tant appris, le mentor qui lui avait fait connaître l’histoire de la Résistance au fascisme et lui en avait présenté les héros en chair et en os, le militant intransigeant sur la nécessité de poursuivre l’élan révolutionnaire des républiques de partisans piémontaises, l’inébranlable prolétaire qui s’était procuré leurs armes auprès des combattants de 1944, le fervent communiste qui l’avait convaincu de passer à l’action armée pour constituer une guérilla, celui que les journaux désignaient comme le chef, Piero Cavallero, l’avait soudain coupé :

— Sante, il faut que je te dise... il n’y a pas de camarades, il n’y a plus d’argent. Dès le troisième ou le quatrième braquage, Danilo et moi, on n’y croyait plus. L’argent est parti en dépenses personnelles, le contact avec les camarades algériens, cubains et italiens est coupé depuis des années.

Et il avait commencé à donner des détails...

À un certain moment, Sante avait cessé de l’écouter. Bien plus tard, il écrirait : « Chez nous, dans cette histoire, seuls les morts n’ont pas déçu. »

En attendant, il regardait au-dehors. L’aube pointait. La brume du Pô se dissipait sur une campagne humide, plate, désolée, vide comme était vide son avenir. Il se sentait seul avec sa défaite, mort à l’intérieur. Il ne parvenait pas à haïr Piero.

Il aurait dû se douter. Peut-être même avait-il senti venir le doute, durant leurs années de braquages, quand lui, Sante, vivait en ne prélevant sur le butin qu’une somme dérisoire tandis que les deux autres emportaient le reste pour la cause. Et aussi, durant leur cavale, quand Piero s’était répandu en imprécations contre ces prolétaires qui, désormais, participaient à la traque aussi bien que les petits-bourgeois : il s’était dit prêt à tirer dans le tas si nécessaire. Mais même s’il avait éprouvé un doute, Sante s’était empressé de le refouler...

À un certain moment, Piero a dit quelque chose que Sante a plus ou moins entendu, quelque chose comme : « On ne t’a jamais rien dit parce que tu étais indispensable, tu serais parti.

Maintenant, c’est la fin, alors je te dis tout parce que ça n’a plus d’importance. » Puis Sante n’a plus prêté attention à la voix de son camarade, son déjà ex-camarade.

Au-dehors, les barrières du passage à niveau s’abaissaient. Des voitures arrivaient...

1968. Sante avait 30 ans. Entre leur arrestation et le procès, 8 mois seulement s’étaient écoulés. Durant ces 8 mois, le Parti communiste italien avait fait connaître sa version de l’histoire de la « bande Cavallero ». Banditi a Milano, lm tourné à une vitesse record par Carlo Lizzani, intellectuel organique du PCI, avec Gian Maria Volontè, avait effacé toute espèce de lien entre le parti et ces « éléments incontrôlés ». Durant ces 8 mois, aussi, les échos du Mai 68 français avaient pénétré en profondeur les couches populaires italiennes, y compris celles que les prisons renfermaient.

Le verdict venait de tomber. À part Lopez qui, en raison de ses 17 ans, n’écopait « que » de 12 ans de prison, pour les trois autres, c’était la réclusion criminelle à perpétuité.

Il faisait trop chaud dans la salle des assises de Milan, le président était pressé de lever la séance, les journalistes voulaient se précipiter pour dicter leurs articles, la foule qui remplissait les bancs avait un urgent besoin de sortir respirer. Et pourtant, personne ne bougeait. Silence.

Trois des condamnés venaient de se lever. Sante portait une chemise blanche comme en portait son père, un des rares à le faire à Castellaneta, province de Tarente, même par les pires chaleurs. Ses coïnculpés aussi avaient mis leurs plus belles che- mises. Dans leurs costumes étriqués, les trois ressemblaient à ce qu’ils étaient : des prolétaires endimanchés. Piero Cavallero était hilare, le colosse Adriano Rovoletto, ancien partisan, ls d’ouvrier et apprenti menuisier, souriait. Entre ces deux masses corporelles qui le dominaient, Sante Notarnicola avait une expression sombre et concentrée.

Ils ouvrent la bouche, ils chantent. Adriano, médaille d’or au concours de chant du cinéma Variété Lutrario donne le la. À la face de la Justice, ils lancent le dé du chant anarchiste Figli dell’officina, les « enfants de l’atelier ».

Enfants de l’atelier,

Enfants de cette terre,

Déjà l’heure s’avance d’une plus juste guerre

La guerre prolétaire

La guerre sans frontière

Au vent nous hisserons nos libres drapeaux

Depuis les monts et les vaux

Vite nous descendrons

Nos mains calleuses nous vengeront

Fleurs pas fanées de la boue des taudis

En avant, en avant, nous sommes des rebelles

En lutte pour un monde fraternel... [2]

On les laissa chanter jusqu’au bout. Ensuite, ils furent engloutis par la prison.

Vingt ans plus tôt, à Bari, au fond d’un vaste dortoir, sous le regard noir de frère Alberto, dit le Gluant, trois gamins se tenaient au garde-à-vous devant la rangée de lavabos, slip trempé de pipi sur la tête. Une trentaine d’autres les regardaient en rigolant.

À la droite de Sante, le petit Tonio sanglotait et à sa gauche le grand et gros Roberto laissait couler ses larmes sans bruit. Sante, l’air sombre et concentré, refusait de pleurer.

— Allons, dit le Gluant de sa voix de crécelle, on chante. Tout le dortoir entonna l’hymne de Padre Pio :

Sonnent dans le ciel les trompes dorées

Résonnent aussi les cloches argentées

Le peuple allègre élève son chant

Au Bon Pasteur, à saint Pie X...

Tonio n’y arrivait pas, des bulles se formaient sur ses lèvres tandis qu’il s’efforçait d’articuler mais aucun son ne sortait. Un coup de baguette sur ses mollets le fit crier. Derrière le trio, les autres gamins chantèrent plus fort, hilares :

Il revient parmi nous quand le soir descend,

Et l’âme lasse se plonge dans la prière,

Il aide ses fils à rendre gloire au Seigneur

À se sentir frères et à s’aimer entre eux.

Sante se tut.

Il fixa le Gluant, frère laïc, droit dans les yeux. Sante ne se sentait pas du tout frère de ce frère-là, qui lui avait caressé les jambes l’autre jour. Le Gluant s’approcha, baguette levée. Dans les prunelles noires du jeune Notarnicola tout à coup tout remonta... la colère d’avoir vu sa mère pleurer parce qu’elle avait été quittée par son mari, pleurer parce que son beau-frère refusait de l’embaucher par crainte des ragots dans leur misérable village des Pouilles, pleurer parce qu’elle avait dû laisser ses enfants, les plus petits aux grands-parents et Sante à l’Institut pour l’enfance abandonnée... Non, Sante ne pleurerait pas. La haine asséchait ses yeux.

Le Gluant détourna le regard et baissa sa baguette.

À 13 ans Sante dut fuir un autre collège parce qu’il avait délaissé la haine au profit de l’amour pour une jolie bonne sœur et qu’il ne souhaitait pas s’en expliquer avec le directeur. Dans le train qui l’emportait vers le Nord il repensa à ces séances punitives et sentit ressurgir, mêlée à la joie de monter vers la Ville, une colère immense, une colère intacte.

Il allait retrouver sa mère à Turin. Elle pensait pouvoir de nouveau réunir sa famille mais, dans un premier temps, ce ne fut pas possible. Sante dut aller habiter chez un oncle, dans le quartier Barriera di Milano. De Turin, la ville italienne la plus prolétaire, Barriera était le bastion. On y croisait des milliers d’ouvriers en salopette, i barachin d’la Fiat, comme on disait en dialecte turinois, qui travaillaient dans les trois secteurs du fabricant d’automobiles présents sur la zone, les aciéries, les fonderies, les grands moteurs. Dans les osterie, on pouvait boire un verre avec d’anciens partisans, héros modestes et militants de l’aristocratie des OS, qui savaient « faire les moustaches aux mouches », c’est-à-dire des pièces au demi-millimètre près. Sur les murs des énormes et crasseux clapiers de ciment de la via Cuneo s’étalaient des « Vive Staline ! » en lettres pâlies et, au centre du quartier, sur la piazza Crispi, se déroulaient les meetings du PCI et les batailles contre les flics. Dans les ruelles autour de la place, les bruits, les odeurs, le linge aux fenêtres et le teint des habitants appartenaient au Mezzogiorno, ce Midi d’Italie qui subissait une misère coloniale imposée par le Nord piémontais et lombard. La Barriera di Milano, Barriera dl’emme comme disaient les Turinois, pour les dizaines de milliers de terroni comme Sante c’était juste la Barrera. Émigrés de l’intérieur, ils étaient venus du Sud de la Péninsule pour jouer dans le Nord le même rôle que leurs semblables d’Afrique en France, celui des surexploités permettant le boom économique.

Pas étonnant que Sante se soit retrouvé dès l’âge de 14 ans adhérent de la FGCI, les jeunesses communistes, à couler du ciment sur les rails des trams, en soutien à la grève des traminots.

— Attenti, la madama ! (« 22, v’la les flics ! »)

Parti d’un coin de la place, le cri fut repris parmi la douzaine de gaillards en train de s’affairer sur un aiguillage avec leurs seaux débordant de mortier et, les contenants déversant aussitôt leur contenu n’importe comment, on se mit à courir dans tous les sens. La main droite de Sante saisit son seau par en dessous tandis que la gauche le hissait pour le vider quand une pogne puissante se posa sur son épaule.

— Bouge pas, arabetto, petit Arabe, renverse pas. On va les retenir.

Sante leva les yeux sur le visage de Danilo Crepaldi qu’il avait entendu la veille évoquer des souvenirs avec son ancien commandant, le légendaire Ambrino des grands moteurs. Le jeune Méridional avait été frappé de voir que celui qu’on avait surnommé « le commandant noir », qui dégageait une impression d’incroyable certitude quand il évoquait la victoire finale du prolétariat était, tout comme Danilo, incapable de retenir ses larmes quand il évoquait les compagni tombés sous les balles des Allemands ou des fascistes. Mais maintenant, les yeux de Danilo étaient parfaitement secs, et déterminés.

— Fais comme moi.

Trois flics fonçaient sur eux, matraques levées.

— Boja faus ! C’est ce tupin de Crepaldi ! Je vais te casser la tête, balurd ! lança l’un d’eux à l’adresse de Danilo. Il n’eut pas le temps d’en dire davantage. Le militant lui avait balancé au visage le contenu de son seau avant de jeter le récipient dans les jambes d’un autre flic.

Sante l’imita, aux dépens du troisième sbirro. Puis, comme son compagnon, il prit ses jambes à son cou.

Dix minutes plus tard, dans les locaux du Banfo, la 9e section turinoise du PCI, la dizaine de camarades reprenait leur souffle, riant et plaisantant aux dépens de ces baleng de flics –car les jeunes immigrés qui étaient là, en majorité méridionaux ou vénètes, adoptaient volontiers le parler du peuple piémontais qui les accueillait. Sante observait ces visages animés par la joie d’être ensemble. Il y avait les jeunes comme lui et puis les vieux militants qui leur enseignaient « à être des hommes vrais ».

Avec eux, tous les soirs, il y avait quelque chose à faire, meeting, affiches à coller, slogans à peindre, fêtes à organiser et de temps en temps, les coups à échanger avec les bandes de fafs du MSI ou les réacs de l’Action catholique qui avaient osé franchir les frontières de « notre Stalingrad ». Avec eux, il y avait aussi les interminables discussions où on leur expliquait le nouveau cours du Parti : la révolution ce n’était pas pour tout de suite. Et il y avait aussi les quatre lectures obligatoires pour tout bon jeune communiste : Le Talon de fer, de London, Écrit sous la potence, de Fucik, Et l’acier fut trempé, d’Ostrovski, et l’Histoire du Parti communiste bolchevique d’URSS, du camarade Staline, que Sante trouva très ennuyeuse.

Au premier rang de ceux qui lui enseignaient tout de la vie présente et future, il y avait Piero.

Piero qui expliquait mieux que tous les autres combien l’avenir serait exaltant.

Peu importait si chacun de nous singulièrement se sentait petit ou faible et ignorant et si les patrons semblaient riches et puissants. Nous autres, les ouvriers, les pauvres, un par un, nous comptions pour rien, nous serions toujours écrasés, mais tous ensemble, guidés par l’idéal du communisme, nous étions une force immense, nous pourrions tous finalement changer les choses, construire une société d’égaux, devenir tous meilleurs, plus heureux. Et [Piero] me parla aussi des Soviétiques, du grand camarade Staline, de Togliatti. C’étaient les chefs et les héros du peuple. Sous leur direction, le Parti communiste, fait de nous tous, vaincrait, et avec lui, toute la classe ouvrière, les patrons seraient balayés, toute l’Italie deviendrait comme la Barriera di Milano, où les fascistes et les démo-chrétiens rasaient les murs, où la police elle-même venait à contrecœur et où les patrons s’écrasaient et ne se permettaient jamais de la ramener.

(Sante Notarnicola, L’Evasione impossibile)

Bien sûr, on s’abstenait de leur expliquer que quelques années plus tôt, à Yalta, Staline et Roosevelt avaient tracé des lignes sur les cartes du monde et que l’Italie ayant été placée comme la France dans la sphère de l’OTAN, le Parti, ici comme de l’autre côté des Alpes, avait pour consigne de contester l’ordre établi tout en le préservant. Mais de telles considérations étaient loin de la vie quotidienne, toute prise par l’action. Il y eut ce jour, par exemple, où les fascistes eurent la mauvaise idée de faire un meeting dans le quartier populaire voisin, Borgo Vittoria : ils furent chassés à coups de pied au cul. Mais à un certain moment, Sante et six ou sept jeunes camarades se retrouvèrent bloqués via della Salute et embarqués dans les fourgons, à l’arrière de la bataille. Quelques minutes plus tard, Danilo et Piero, à la tête d’une vingtaine de camarades surgirent et les arrachèrent aux pulé.

Revenons à l’année 1952. Togliatti parle au parc Michelotti et Piero y descend avec les communistes durs de la Barrière de Milan, un truc jamais vu même dans Turin la rouge : 400 jeunes derrière Piero, les vieux camarades disent Dio Faus, a l’ n’ drago el Piero, nom de Dieu, c’est un dragon, ce Piero. C’est un dur, Piero, à la tête de toutes les luttes, un bon organisateur. On fait appel à lui à la fédération, il devient dirigeant du Front de la jeunesse, voyage pour des cours et des congrès, il a aussi un diplôme, expert en chimie du tannage mais en 1954 commence la fronde, les perma- nents du Parti tiennent à l’œil le groupe Cavallero. Lui, il présente des statistiques précises sur le déclin des luttes, des grèves, des arrêts de travail. Mais qu’est-ce que vous voulez qu’on fasse lui demandent les dirigeants, nous devons suivre votre maximalisme infantile ? Lur li at diu massimalismo e a l’an bele ciulate : qu’ils aillent se faire foutre, avec leur maximalisme et toutes leurs conne- ries, rétorque Piero.

Giorgio Bocca, La Repubblica, 23/11/1988

La confusion du Parti se reflétait sur les jeunes ; la volonté de rébellion commençait à se briser contre l’esprit obtus des bureaucrates. La presse pourrie des bourgeois parlait de teddy-boys, de voyous, et ne comprenait rien, comme ne comprenait rien le Parti. Les jeunes cherchaient un parti qui les conduise à la révolution, mais ils ne trouvèrent que les réunions de cellule et les festivals de l’Unità.

Sante Notarnicola, L’Evasione impossibile

Et vint ce jour de 1959 où, dans une campagne déserte, Danilo sortit du coffre de sa voiture une mitraillette allemande et la montra à Piero et à Sante. L’imagination de Sante travaillait, il se voyait atteindre d’une seule rafale tous les ennemis de sa classe : « Toute cette violence qu’“eux”, les patrons, les policiers, les riches avaient cultivée en moi, avec leurs injustices, avec leur oppression, trouvait maintenant le moyen de s’exprimer. »

Un peu plus tard, Piero annonça :

— Alors, les gars, on va pouvoir commencer. En premier, on va attaquer la Fiat. On va se faire la paie.

— Les guardioni ? On va s’attaquer aux guardioni ? Magnifique !

L’idée de s’en prendre aux vigiles de la Fiat, objets d’une haine compacte de toute la classe ouvrière, balayait les dernières hésitations. Sans antécédents judiciaires, absolument étrangers au monde de la pègre, habitués à travailler dur pour gagner leur vie, militants portés à voir en tout, y compris dans les questions privées, l’aspect politique, ils s’étaient maintenant résolus sans trembler à commettre « un vol à main armée avec circonstances aggravantes ». Avec l’argent, on achèterait des armes pour les camarades algériens et cubains et puis, tôt ou tard, la situation deviendrait vraiment révolutionnaire.

Après une première tentative à laquelle ils durent renoncer pour cause de... grève, ce fut donc le braquage de la paie de Fiat et, une rafale de mitraillette au-dessus de la tête d’un vigile et une vitre brisée plus tard, ils étaient en possession de 6 millions de lires, une somme modeste. Dans les jours qui suivirent, plusieurs camarades vinrent voir Piero et Danilo et leur demandèrent s’ils avaient une idée de qui avait pu faire ça. On arrêta puis relâcha un camarade proche, qui avait participé à ces discussions au Banfo durant lesquelles on était allé jusqu’à faire l’éloge de la bande à Bonnot. Les limiers de la madama leur soufflaient aux mollets. Ils décidèrent de ne plus se voir puis, quand ils se revirent, d’attendre. Entre discussions, indécision, découragements et difficultés à gagner leur vie, quatre années passèrent. Danilo était charpentier et contrebandier dans le Val d’Aoste, Piero travaillait dans la compagnie des trams et, après avoir été fleuriste à Biella, à 80 kilomètres de la capitale piémontaise, Sante revint à Turin pour entrer, sur recommandation du parti, à l’INCET, une usine de câbles. Il se retrouva sous les ordres d’un contremaître, camarade stalinien orthodoxe qui pensait qu’un communiste doit donner l’exemple et exigeait que, dans son atelier, on travaille plus que dans n’importe quel autre. Puis, durant l’été 1962, le réveil tant espéré se produisit enfin.

Plié en deux, Sante toussait à s’arracher les poumons. Ses yeux lui brûlaient, il avait pris beaucoup de coups, il avait mal partout. Mais il était heureux. Il jeta un regard circulaire. Dans l’obscurité du soir et la fumée des lacrymogènes, les façades des palais néoclassiques et leurs portiques étaient à peine visibles et, du monument au tunnel de Fréjus qui occupait le centre de la place édifiée en 1863 par l’Italian Building Society Ltd, on apercevait seulement l’étoile à cinq branches, brandie par un génie.

La douzaine de types qui entouraient Notarnicola étaient dans le même état que lui. Sa fronde pendouillant au bout du bras, le costaud Calabrais avec qui il avait échangé quelques mots lui sourit largement. Natif d’Africo, village perché dans l’Aspromonte, il gagnait sa vie en revendant des cigarettes de contrebande et saignait d’une oreille. Sans lâcher son manche de pioche, le métallo sicilien qui venait, avec quelques autres, de l’arracher aux griffes des pulè, s’appuyait contre un réverbère pour vomir. Sante avait déjà rencontré au Banfo trois ou quatre de ceux qui l’entouraient. Les autres, il ne les connaissait que depuis quelques heures, mais c’était une connaissance profonde, car portée par une colère qui venait de loin.

À travers le brouillard lacrymogène, Sante scruta les rangs des celere, les forces anti-émeutes en train de se regrouper devant le siège du syndicat jaune UIL. Les flics étaient moins nombreux que tout à l’heure. Cours Garibaldi, cours de France et dans les rues adjacentes, de violents affrontements avaient lieu, occupant une bonne partie des troupes de répression. Sante toussa encore et regarda dans son dos : derrière eux, des centaines d’autres prolétaires reprenaient leur souffle. Par trois fois ils avaient attaqué les flics, par trois fois ils avaient été repoussés à coups de crosses et de matraques.

Sante ramassa à ses pieds la chaîne qu’il avait lâchée pour tousser et sourit au Calabrais.

— Allons-y, dit-il.

Début juillet, dans le cadre des négociations générales sur les salaires à la Fiat commencées en juin, la FIOM (proche du PC), la FIM et l’UIL (proche des démocrates-chrétiens) avaient annoncé une grève de trois jours de tout le secteur métallurgique turinois à partir du 7. Mais le 5 juillet, dans une démarche qui n’est pas sans évoquer celle de la CFDT française aujourd’hui, l’UIL signa un accord séparé et se retira.

Maintenue par les deux autres syndicats, la grève s’imposa partout. À l’extérieur de Mirafiori et d’autres usines, les entrées furent bloquées par les piquets de grève, on retourna des voitures, les cadres qui voulurent s’interposer furent tabassés, la situation échappa à la police. Au cours de la matinée, la nouvelle du retrait de l’UIL et de la Sida, autre syndicat jaune, se répandit et 6 000 à 7000 ouvriers exaspérés se réunirent devant le siège de l’UIL, piazza Statuto.

Les affrontements durèrent trois jours. Les manifestants brisèrent vitrines et fenêtres, érigèrent des barricades, chargeant à de nombreuses reprises les cordons de police. Les dirigeants du PCI et de la CGIL voulurent s’interposer et tentèrent vainement de convaincre les manifestants de se disperser. Mille émeutiers furent arrêtés et beaucoup furent poursuivis.

Cette radicalité incontrôlable avait pris par surprise le PCI. L’Unità définit la révolte comme « des tentatives de voyous et de provocateurs » et les manifestants comme de « petits groupes d’irresponsables », des « jeunes excités », des « anarchistes insurrectionnalistes ». Quelques jours plus tard, une enquête de l’organe central du parti exhibait le cas d’un jeune paumé qui aurait été « payé » pour provoquer des troubles. La presse de droite reprenait la fable mais en attribuant à un dirigeant du PC le rôle du corrupteur.

Les Quaderni Rossi, revue théorique de ce qui allait devenir l’autonomie ouvrière de Toni Negri, considérèrent que l’émeute était la « misérable dégénérescence » d’une manifestation de protestation ouvrière.

Aux procès qui suivirent, les deux tiers des inculpés étaient de jeunes ouvriers méridionaux.

La déception majeure, nous l’eûmes le dernier après-midi ; la police, ces charognes fascistes du bataillon Padova, avaient arrêté un de nos plus chers camarades de la Fédération des jeunesses communistes, Garino. [...] Le soir, nous sommes allés à la fête de l’Unità du quartier : nous avons essayé de faire une collecte pour Garino et pour les autres. Les dirigeants nous adressèrent d’âpres critiques, en disant que ces camarades s’étaient laissé entraîner par des fascistes et des voyous provocateurs. Je me rappelle cette scène avec rage et douleur. Il y avait l’habituelle table des « huiles ». Les bouteilles de Barbera, les agnolottis, les saucisses chaudes : la classique table piémontaise à quoi désormais se réduisait la praxis révolutionnaire d’un parti qui à une époque avait brandi le drapeau rouge de l’espérance et de la révolte contre la merde fasciste et bourgeoise. Entre deux agnolottis, ils nous réprimandèrent sur un ton méprisant, eux qui n’avaient pas bougé de leur barrique de vin de toute la journée. « Si ceux qui se sont battus avec la police, ce sont des fascistes, alors nous aussi, nous sommes des fascistes ! » avons-nous crié. « Sûr que vous êtes pas loin de vous être comportés comme des voyous. » Ce fut la rupture. Nous avons pris une table pleine de saucisses, de bagna cauda et de vin, et nous l’avons balancée à la tête des dirigeants. Et ce soir-là, pour la première fois entre camarades, ça se termina par des coups.

Sante Notarnicola, L’Evasione impossibile

Quelque temps plus tard, la signora Rita Cevrero, employée à la Bibliothèque civique centrale de Turin, offrait un café au jeune homme à l’accent méridional qui, depuis plusieurs jours, consultait systématiquement, année après année, les recueils de journaux italiens. Rita s’était prise de curiosité pour ce beau gars au regard sombre qui se perdait pendant des journées entières dans la lecture de faits divers anciens, en remontant jusqu’à 1938. Il n’avait pourtant l’air ni d’un maniaque ni d’un universitaire préparant une thèse sur quelque sujet bizarre. Rita était d’une nature franche et directe. C’est pourquoi, dans le bureau encombré où elle gardait le Butagaz sur lequel elle faisait chauffer sa cafetière napolitaine, elle posa sans détour la question.

— Oh, dit le garçon, oui, je m’intéresse à tout ça parce que j’ai dans l’idée de pro ter de ma période de chômage pour écrire un giallo.

La bibliothécaire sourit, enchantée.

— Comme Scerbanenco ? J’adore Scerbanenco.

— Oui, c’est ça, assura Sante, qui n’avait pas la moindre idée de qui était cet auteur.

Il ne pouvait quand même pas dire que ses amis et lui savaient parfaitement comment déclencher une grève, affronter la police ou coller des affiches, mais qu’ils n’avaient pas la moindre idée sur la manière de réaliser un braquage de banque sans risquer de tuer ou d’être tué. Et donc, il creusait la question.

« Istituto S. Paolo di Torino », annonçait l’enseigne de la banque, suivant cette vieille habitude tout italienne de placer l’argent sous sainte protection. L’établissement se trouvait dans une série d’immeubles neufs le long de la via Onorato Vigliani, qui menait directement à l’usine Fiat. Une brise légère descendait de la vallée de Suse, prenant la rue en enfilade et rafraîchissant l’atmosphère.

« Une journée où il serait dur de mourir », pensa Sante, au volant.

On était le 8 avril 1963. Dissimulant la mitraillette sous son pardessus, Piero approcha de la banque, Danilo dans ses pas. Ils avaient eu du mal à trouver une voiture à voler, puis avaient découvert que celle de Danilo qu’ils devaient prendre après avoir abandonné le véhicule dérobé n’avait presque plus d’essence. Il avait fallu se procurer du carburant sans se faire remarquer... Bref, ils étaient en retard.

Piero poussa la porte pour entrer. Elle résista. Fermée. Instant de panique.

De la jointure de l’index, Danilo cogna contre la vitre. Un obligeant gamin qui se trouvait juste derrière, parmi les derniers clients, débloqua la serrure...

À la fin, ils braquaient trois banques à la file, dans le même quartier.

Et tout à la fin, leurs balles perdues tuèrent trois passants.

Des bruits de godillots dans l’escalier de la maison de garde- barrière. Les carabiniers.

Piero bondit sur ses pieds, une mitraillette le tenait en joue. 20 ans plus tard, quand il sortirait de prison, il serait devenu catholique, partisan d’un message de paix et d’amour, et se consacrerait à la peinture de bouquets ainsi qu’au service chrétien des plus défavorisés.

Sante leva les bras. Dans les années à venir, il deviendrait l’un des principaux leaders des révoltes carcérales qui allaient secouer les prisons d’Italie durant plus d’une décennie. C’est pourquoi, dix ans après son arrestation, les Brigades rouges le mettraient en tête de la liste des treize prisonniers politiques qu’ils proposeraient d’échanger contre Aldo Moro – et en réponse aux démarches de gens de gauche qui voulaient qu’il se dissocie de l’enlèvement, il réagirait par une lettre de solidarité avec les BR. Bien plus tard encore, ayant retrouvé l’air libre, il continuerait de militer pour la défense des droits des prisonniers.

L’adjudant des carabiniers qui braquait son arme sur les deux hommes s’appelait Dino Oliveri et il jouerait bientôt son propre rôle dans le film Banditi a Milano.

En attendant, il demandait au petit homme au regard noir :

— Tu es qui, toi ?

— Sante Notarnicola... bandit !

Note de l’ « l’auteur » :

Des livres de Sante Notarnicola, il n’existe, à ma connaissance, qu’une traduction en français de l’Evasione impossibile, parue en 1977 sous le titre La Révolte à perpétuité, aux Éditions d’En Bas, traduction et introduction de Gérard Fellay. Tous les textes italiens cités l’ont été à partir de mes propres traductions. Ce récit doit tout à Sante, puisque, même dans les passages sans guillemets et en retrait, j’emploie souvent ses propres mots. Le Gluant et quelques autres personnages secondaires (mais pas la jolie bonne sœur) sont des personnages imaginaires mais, comme tous les personnages imaginaires, ils rendent compte aussi bien que les prétendus récits objectifs de la vérité des événements et des institutions. Je n’ai pas inventé que Sante signale la fréquence de la pédophilie chez les frères laïcs des instituts pour l’enfance abandonnée.

Sur les événements de la piazza Statuto, on pourra se reporter avec profit à la vidéo du récit qu’en fait Oreste Scalzone – et ce n’est pas un hasard s’il commence en racontant l’épisode du chant entonné par Sante et ses camarades à la fin de leur procès.

On peut écouter « Omaggio a Sante » sur Internet.

Le texte Materiale interessante a été inséré avec des poèmes de Sante et une introduction de Pino Cacucci dans le livre Liberi dal Silenzio (2019, PGRECO Ed.).

On aura compris qu’en me réappropriant les mots de Sante, j’ai voulu seulement rendre accessible au plus grand public l’histoire d’un prolétaire en révolte à l’exceptionnelle fermeté d’âme. C’est aussi l’histoire de toute une génération ensevelie sous les années de prison et sous les représentations men- songères des vainqueurs, le PCI et la démocratie chrétienne, et de leurs continuateurs, la post-gauche et la droite extrême qui n’ont jamais cessé depuis de gouverner, alternativement ou ensemble.