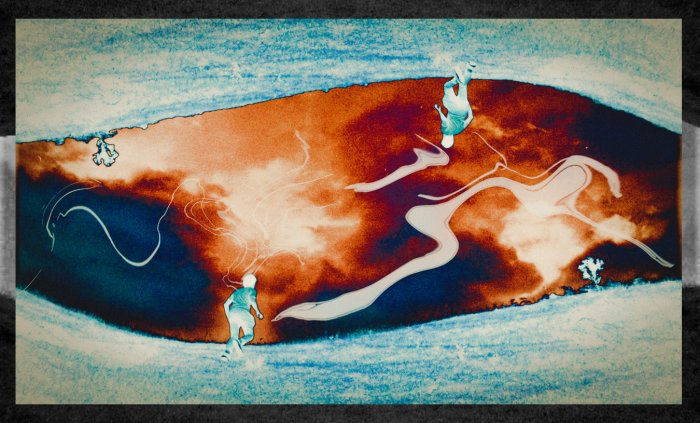

[Illustrations : Daniela Castrillón]

S’il avait choisi d’entrer dans la vie en noir et blanc ? S’il avait pris la décision subite de disparaître dans les interstices de l’ennui ? Sans musique ni rien. Sans langage encore moins. Juste le vide tout nu. Un truc pas drôle. Chiant. Terriblement Homo Sapiens. Qu’aurions-nous fait si l’Arbre-Muse avait décidé de faire la grève éternelle ? D’abriter ses passions à l’ombre du pays des songes invisibles ? Aurions-nous survécu ? A voir. Pas sûr.

La lumière est maintenant basse, cette lumière qui sort de la Terre et qui fait voir le monde sous halogène de poussière. Depuis ma fenêtre, je regarde l’Arbre-Muse vêtu d’un chapeau aux pailles vertes, d’une veste ample d’écorce et d’un jean en nectar de sève. Depuis la rue, l’Arbre-Muse continue de faire sonner une couleur aux teints pastels à travers la vitre ouverte au monde de cet appartement. Non, l’Arbre-Muse est encore là : mais pour combien de temps ? L’Arbre fait résonner une éclipse de ciel par son instrument divin : cette chose que l’on nomme vibration et qui respire un monde avide de tout, une vibration parfois maudite lorsque les jours sont pluvieux, que la montagne pleure. Une vibration qui, autrement, malgré tout, inspire quelque chose comme un supplément d’âme, une subtile féerique, un enchantement magnifique. Une secousse aux oscillations vitales. Un truc magique.

Maintenant l’Arbre-Muse est parti, sa magie avec. Derrière le lichen de ses pas, il traîne le miroir de tout ce qu’il a fait sonner en moi. En le perçant, je m’aperçois que je suis quelqu’un d’autre, que la face qui d’habitude m’éclate au visage s’est dissoute dans une autre chose, étrangère à elle-même ou presque : le visage n’est plus qu’un mirage, un dissemblable qui n’apparaît qu’en se frottant les yeux afin de savoir si cette chose nouvelle qui borde les contours de l’apparence est bien vraie, réelle, palpable. Ou alors qu’elle s’envolera au premier coup de vent, comme la paille d’un champ après la tempête.

Qui se cache dans cet autre visage ? L’Arbre-Muse est parti, sa magie aussi : dispersée dans l’atmosphère - évaporée dans un autre-part où nous ne pouvons plus être et où pourtant, indépassable, cette question du qui demeure, en soubassement de toutes les autres. Comme un qui-vive sur le quidam d’un trottoir mexicain, à mille années lumières d’un lieu connu, d’un topos habituel, de cette lueur qu’on aperçoit de loin, entourée d’une fumée familière et à la vue de laquelle le Père pourrait dire à l’Ænfant·e, d’un ton rassurant : Nous arrivons, la maison est au bout du chemin.

Mais l’Ænfant·e qui tient la main de son Père ne reconnaît pas le chemin et encore moins la maison. Dans le reflet d’une glace éclatée gisant sur le bas-côté, il se regarde et pousse un cri : c’est après s’être regardé dans cette glace qu’il a commencé à croire aux monstres. Quant au vieil Arbre-Muse, il est parti convoquer d’autres esprits un peu plus loin. Oui, c’est ainsi que l’énergie circule : au hasard d’une rencontre ou dans les plis d’une relation. L’Ænfant·e regarde son Père : va-t-il devenir lui ou quelqu’un d’autre ? Le vent tourne, souffle fort. Retour à l’enfance, aux monstres, aux tempêtes intérieures mais aussi à la joie éruptive, aux danses et à l’odeur brûlée du décor. Retour aux vents contraires, aux affrontements existentiels : Zéphir, Euros, Borée et Notos - cardinalité, c’est-à-dire éclatement. Et le centre ? La main du Père, sa paume arrondie qui protège l’Ænfant·e des tempêtes. Cet Ænfant·e ne pleure pas : il a bien compris qu’il n’était pas lui-même, seulement une espèce de mime. Sur ses frêles épaules encore chargées d’une innocence, il tient un monde qui ne lui appartient plus et qui pourtant ne pourra être détruit que par lui-même : ce monde est l’enfance en transition vers autre chose, plus adulte - plus triste aussi. L’âge adulte : époque en trahison complète et définitive de la joie spontanée, de l’explosion foudroyante, des éclats obtus d’un bruissement long et court à la fois - comme une méditation à dix mille lieues sous les mers glacées d’une civilisation oubliée : Babylone de balbutiements inaudibles.

Et c’est cet Ænfant·e qui se regarde dans le rétroviseur d’une voiture sur ce chemin de campagne où il passe ses vacances, cet Ænfant·e qui ne se reconnaît plus, cet Ænfant·e aujourd’hui disparu des cartes de l’enfance : oui la carte a été gommée et les coordonnées changées - la boussole indique quelque chose d’inédit, des points au-delà des cartes, des itinéraires impossibles. Alors a-t-il grandi, ça y est ? Est-il devenu adulte ? A-t-il passé l’épreuve du feu ? Du vent ? De l’eau ? Va-t-il maintenant falloir qu’il parle de lui-même, par lui-même, en lui-même ? Pour lui-même ? Va-t-il falloir qu’il existe, c’est-à-dire qu’il se trahisse chaque jour un peu plus ? Va-t-il devenir autre ? Même ? Semblable ? Différent ? Va-t-il se diffracter dans l’immensité noire du magma social ? Ou va-t-il écrire pour ne jamais s’oublier ? Suspense, Angoisse. Et pages brûlées à la lueur d’une bougie, tard le soir. Gratte, gratte - toujours gratter. Pour ne rien oublier. Je gratte pour ne pas oublier d’avoir été l’Ænfant·e aux mille tempêtes.

Le vent se lève. Le Vieil Homme. El viento y el viejo - lo mismo. Le Vieil Homme est assis sur une chaise en bois sur laquelle il bascule - avec l’Ænfant·e se regardent, se toisent, se jaugent (se jugent). Un chat passe, puis un chien. C’est un monde normal, connu - un monde calme et continu. L’Ænfant·e tient fort la main de son Père, comme si elle allait lui échapper (elle lui échappera un jour). Non, pour l’instant, elle est bien là, ferme, elle le rassure, cette main chaude. Alors il passe près du Vieil Homme et ose un nouveau regard : cette fois le Vieil Homme lui tire la langue, rigole. L’Ænfant·e glapit. Voici l’inconnu pétri d’improbable. LÆnfant·e baisse les yeux, son père l’attire vers lui. Derrière eux, il entend le Vieil Homme rire à gorge déployée : ce rire, ce sera le début de sa propre réalisation d’être-relativement-social. A partir de ce moment-là, l’Ænfant·e réalisera qu’il est un sujet, lui aussi, qu’il attire l’énergie de l’attention, fût-elle celle du rire : l’Ænfant·e est devenu sensible par l’autre, il a compris qu’il existait aux yeux des autres, et même de l’inconnu : ce Vieil Homme lui a fait comprendre la valeur de son existence, celle qui relève de l’apparition d’un visible exprimé par le rire. Sujet à l’humour, l’Ænfant·e n’aura plus qu’à suivre les traces de ce phénomène pour ressembler à ce qu’il pourra être : un être pétri par le rire, c’est-à-dire un être improbable, toujours en devenir. Ainsi l’Ænfant·e perd des lettres - Ænfant. Et par l’écriture s’en remet : Ænfant·e. Le vent fait pousser les mots.

Après le rire, qu’adviendra-t-il ? La réponse est encore lointaine : le vent n’a pas encore fait vibrer tous les mystères. Ce vent qui constitue les âges, fait résonner l’écho des mondes et briller la face des étoiles. Je peux déjà risquer une réponse : après le rire apparaîtront les souvenirs. Les souvenirs du rire, bien sûr, mais aussi les souvenirs des risques et des dérives - la saveur de l’oubli et cette lente mélancolie qui me traversera chaque jour jusqu’à peut-être oser me faire disparaître. Oui, c’est par les souvenirs qu’Ænfant·e entrera en mélancolie : du rire au souvenir, c’est en fait toute l’enfance qui se diffracte dans cette spirale qu’est la vie et qui en revient sans cesse aux étapes : ni marche en avant, ni marche en arrière. L’éternel détour. Un truc à remous. Spiralique. Le Vieil Homme a l’air triste - l’Ænfant·e s’éloigne et voit une flaque d’eau apparaître sous la chaise - la chaise perle à grosses larmes, bascule vers la tristesse. El viejo sabe llorar porque aprendió a vivir. Llorando así no es la tristeza : es su sublimación, es decir lo que va después : la pura alegría de su muerte llegando.

Cet Ænfant·e, c’est moi et peut-être vous ? Et ce Vieil Homme, c’est aussi moi et peut-être vou ? Question ouverte. Question liquide. Et puis vos âges trempés dans la sève. Dans la spirale du temps, toutes ces figures se répondent par échos, des échos parfois lointains, des échos qui viennent d’un monde souterrain et qui passent la frontière de l’espace-temps assez difficilement, en traversant des cavernes humides, des entrailles aux odeurs putrides, ou bien des échos très proches, comme s’ils étaient directement murmurés à l’oreille, sans médiation, et cet écho ultra-proche se nomme alors invasion tandis que l’autre, perdu aux confins du monde sensible, se nomme exception - et c’est vrai que sa venue a quelque chose d’exceptionnel, comme s’il lui avait fallu traverser les âges pour parvenir jusqu’à nous, tandis que le son proche, quasi-présent, relève plutôt d’une incontrôlable invasion - quelque chose qui surprend et qu’on ne peut pas ne pas voir : un monstre enfin relié - l’Hydre d’ailleurs. Une marmelade monstrueuse, envahissante - soupe de Tout.

L’Ænfant·e baisse les yeux, regarde la Terre. Il a honte. De quoi ? Qu’on le reconnaisse maintenant comme adulte et donc qu’il assume une condition, n’importe laquelle pourvu qu’elle soit verbalisée : il lui faudra désormais parler non pas pour demander où son père l’emmène, mais pour exprimer où il va lui-même, par lui-même, en lui-même. L’abîme est immense, le précipice tortueux. Il faudra surmonter les deux. Être exceptionnel ou invasion du monde : c’est à lui de choisir. Soupe cosmique. Le Vieil Homme a déjà choisi : sa poussière s’est dissoute dans l’atmosphère. Le vent en a répandu la sagesse. Il faudra en faire des châteaux de sable. Attendre que la mer les avale. Puis lui rendre hommage comme il se doit : danser près du vent, collé au vent - éventrer le monde au pas des mouvements-danse. Après tout la vie est comme une maladie qui passe. Il suffira de l’engloutir. Avaler le remède. Le vent sait faire cela. L’écriture est le vent qui passe dans les affres des récifs. Et écrire, c’est faire récif : joindre les mondes. Ne jamais les oublier. Oblitérer l’espoir. Inspirer la mémoire. Quoiqu’il en coûte.

Cela fait plusieurs jours que l’Arbre-Muse et sa Feuille-Trompette ont disparu. Le miroir, lui, est toujours là : simplement, il est devenu-moi. Son reflet s’est fondu dans ma peau, dans mes pores, dans mes muscles et mes efforts. La musique résonne en moi, inexplicable, comme une infinité. Et si l’Arbre-Muse est parti pour toujours, d’autres prendront le relais à coup sûr, et en premier lieu l’organe mémoriel : les oreilles ont ceci d’exceptionnel qu’elles permettent de conserver la mémoire. L’oral est l’oracle d’un monde aux oubliettes, ou près de l’être, et celles et ceux qui savent manier la voix savent aussi charrier l’espoir. Car transmettre un passé, c’est délimiter l’avenir par un présent que tout porte à croire qu’il s’échappe alors même qu’il ne cesse de naviguer dans les couches de l’Un-Temporalité de l’épais présent. El todo-tiempo es la montaña y el viento, la música y el tiempo. ¿Puedes oír ? Entonces puedes decir, y decir es construir con el idioma de los demás - es construir con una cosa que pertenece al otro-mundo, el mundo reversible, el mundo del encuentro. Ese relación es estética, es decir uno-temporal. Le Vieil Homme regarde par-dessus mon épaule, puis entre dans la plume. L’écriture est d’ailleurs. Elle provient des nuits sombres.

Est-ce l’aurore qui se lève ? Non, l’inverse. Nous passons du jour à la nuit, l’aurore est un soleil couchant : c’est le monde renversé des rêves qui surgit, comme si le monde avait effectué sa propre révolution interne - une astrologie inédite qui n’a rien du jeu de cartes et des ascendances aléatoires. Dans cette révolution, l’aurore n’est pas jaune mais noire, noire comme astre qui n’aurait plus personne pour le voir. Oui, c’est lorsque la nuit s’avance que le potentiel révolutionnaire s’active. La nuit, chacun·e peut avancer avec son plus profond secret et l’afficher au monde tout entier ou à ce petit monde qui nous entoure et qui se nomme horizon ou rhizome. Horhizome, un monde empêtré dans les hyphes, reconstruit par les glyphes. Un monde-griffe. Laisser des traces : écrire c’est tracer dans la Terre. Dans le sable, les traces s’effacent. Le vent aussi laisse des traces.

L’Ænfant·e est perché sur une montagne immobile, fabrique un origami : il est dix heures du soir et l’aurore nocturne s’arrime au port du jour. Il regarde au loin et s’aperçoit qu’il n’est plus seul, que les spectres commencent à sortir de leurs cavernes et qu’ils veulent le dévorer - mais surtout qu’ils peuvent le dévorer. Ce qui est bien différent. Il tressaille : il sait qu’il va falloir les affronter, c’est-à-dire les surpasser : avaler un spectre par les lèvres en sachant qu’il est justement cette chose qu’il faut goûter pour exister : le spectre, c’est la mémoire pharmacologique qui se cache dans les souvenirs présents, dans les mémoires vivantes et mortes, dans ce passé qui trépasse en nous, dans ces livres et ses pages déchirées qui défilent, dans cette musique qui prend aux tripes et parle d’étoile noire. Mais le spectre c’est aussi cette claque donnée par un inconnu dont on se remémore chaque aspect, la froissure de la main, la couleur du coup sur la joue et le regard de l’agresseur (mais plus son visage, qui toujours s’efface). Le spectre est donc cette peur qui remonte à travers la gorge, noue le coeur, pétrifie les membres - et c’est pourtant cela qu’il lui faudra surmonter, l’Ænfant·e sur la montagne le sait lorsqu’il les regarde grimper à l’aurore des nuits - scène d’horreur pour chaque heure rêvée en creux. Les spectres, c’est ce qui constitue l’épreuve de chacun·e, c’est cette lueur qui brille malgré la nuit, mais alors très faiblement, comme si elle était perdue au-delà d’une mer aux phares lointains.

Et tout à coup la montagne sur laquelle l’Ænfant·e est dressé, au milieu des bourrasques d’un vent déflagrant, n’est plus réelle du tout, ou alors elle se réalise à travers la fiction - c’est-à-dire justement cette chose précise qui s’écrit maintenant et qui est déjà enfouie au moment où elle s’écrit, donc prête à surgir une autre fois parce que constituée de tout l’éventail des traces enfouies au coeur des limbes. Et alors peut-être que cette montagne insurmontable n’est rien d’autre que cette angoisse qui prend, colle à la peau : c’est une montagne faite d’un milliers de souvenirs qui pétrifient et qui n’ont rien de cette libération qu’on attend parfois du souvenir. Ces souvenirs sont aussi ceux qui appellent la douleur, mais une douleur médiatisée par l’image de quelque chose qu’on a cru voir - dans la réalité du rêve ou dans l’onirique du quotidien.

Surpasser un spectre - l’assimiler ou l’annihiler - c’est aller donc de l’autre côté de l’image en ce sens que l’image (disons celle d’un souvenir : la main du Père par exemple) est toujours médiatisée par quelque chose qui neutralise la joie de la perception non-biaisée, cette perception que l’image voudrait reproduire mais qu’elle ne peut jamais complètement : la pure joie des sens immédiats est foutue en l’air par la projection médiatisée de l’image (d’un souvenir car c’est toujours de ça que l’image parle en dernière analyse : et alors la main du Père est terriblement froide). La projection est donc à jeter dans les pâtures ou à écraser par terre pour ne plus jamais la voir. L’Ænfant·e pleure. Il a compris. Est-ce qu’il existe ? Pas sûr. L’image est encore une rature - il va falloir l’effacer même si pour cela il lui faudra souffrir, c’est-à-dire se souvenir. Ecrire, c’est donc souffrir en sachant terriblement qu’on aurait aussi le choix de ne pas le faire : et donc de vivre. Sauf qu’écrire, c’est passer à côté de la vie : ou alors c’est la reconstruire, tout comme le vent quadrille l’espace-temps - fabuleux compositeur d’existant.

Lo que hace el viento a tu casa es lo que hace la música a tu cuerpo : permite que sientas alguna cosa - lo que se llama protección (casa) o inspiración (arte). Digamos que la casa y el arte es la misma cosa : es donde puedes existir, vivir. Es donde tienes tu lugar, es decir tu lenguaje. Le Vieil Homme n’a jamais cessé de sourire à l’Ænfant·e, l’Ænfant·e n’a jamais de comprendre. Le vent n’a jamais cessé de souffler et la maison n’a jamais cessé de nous en protéger - ou presque. Il y a cette maison au bord de l’Atlantique, une maison en pierre brute à l’intérieur de laquelle il fait toujours frais - c’est notre maison de vacances. Pour mes grands-parents, c’est leur maison : leurs vacances sont désormais éternelles, certes, mais la maison demeure - toujours aussi fraîche, pleine de leurs présences. Un été pourtant, une tempête immense a failli la détruire : cette tempête s’appelait Martin et il y en eût deux successives en cette année étrange de 1999, précédant le second millénaire et suivant la victoire de la “France” au Mondial 98 - deux événements isolés qui portent les stigmates d’une fête à jamais éteinte qu’on ne cesse pourtant de vouloir rejouer, péniblement.

Paradoxalement, ce n’était pas la tempête en elle-même qui a atteint notre maison mais ce qu’elle a déclenché : en l’occurrence, d’immenses vagues déchaînées qui ont inondé les maisons en front de mer ainsi que quelques autres dans le village. Par chance, la nôtre a été épargnée par les eaux, le vent, toutes ces choses qui constituent notre physique immédiate. Cette tempête est gravée dans ma mémoire comme ce qui peut détruire le monde, notre monde - celui de mes grands-parents, de la maison, des vacances - et les éléments qui, lorsqu’ils se combinent, se symbiosent, s’avèrent incontrôlables, non-maîtrisables, impossibles à posséder. Alors depuis, je respecte le vent et l’océan car je sais que je n’y comprendrai jamais rien s’ils venaient à nous engloutir, à nous détruire, ce qui arrivera ici ou ailleurs. Mais c’est une parenthèse qu’il s’agit maintenant de refermer, tout comme la porte de cette maison qui offre l’hospitalité chaleureuse et nous protège des vents venus d’ailleurs.

Le vent prend son envol - il souffle et soufflera : les étendues le savent. Le vent est lâché tel flux dans l’étendue. C’est la première fois que l’Ænfant·e voit l’Océan. Est-ce pour cela qu’il tombera amoureux d’Océan·e, quelques années plus tard ? L’Ænfant·e remarque qu’il n’y a rien au bout de l’horizon : cette expérience le marquera au plus profond de lui-même. Alors s’il n’y a rien au bout, c’est qu’il n’y a pas de réponse ? Ou alors qu’il y a une réponse à aller affronter aux confins de la vision ? A l’extrême-limite ? Et comment la fixer ? Qui a décidé où était la fin ? Faudra-t-il dévoiler quelque chose ? Ou alors est-ce le vent qui apportera la réponse ? Dans ce cas-là, il faudra peut-être qu’il s’arme d’une patience. El viento siempre trae la espera. O sea la esperanza. Mais lui n’a plus envie d’attendre et pourtant il sait qu’il le faudra : en face de l’Océan, il voit des mouettes qui s’enfuient du champ de sa vision, disparaissent derrière un rocher. Où sont-elles maintenant ? Loin ? De l’autre côté de la rive ? Dans le monde de quelqu’un·e d’autre ? S’il ne les voit plus, alors sont-elles mortes ? Ou simplement lointaines ? Oui, l’Ænfant·e sait qu’il devra s’armer de patience jusqu’au moment où il lui faudra partir loin, comme les mouettes. Cette attente n’est pas celle du renoncement ou du así es qu’il a souvent entendu plus loin, en Abya Yala. Cette attente est celle de l’instant-tempête : c’est lorsqu’il sentira que c’est le moment d’agir, donc d’entrer dans le monde à faire, lorsque l’énergie n’aura plus qu’à se déployer et qu’il lui suffira de se laisser porter, de faire tourbillonner ses rêves - de s’intempester : car la tempête est avant tout relation au monde - des masses d’air chaud rencontrent des masses d’air froid : la tempête est là, porteuse des nuées. Dénouer le monde. En faire une pâte modelée par nos propres nœuds existentiels : puis la jeter en criant. Délire.

Lui est l’Ænfant·e des tempêtes : confrontés aux figures du temps, encrassé dans un espace qu’il n’a pas choisi et qui change en permanence, il sait qu’il deviendra une masse tumultueuse, une lumière déployée au sein du cyclone, par-delà vagues à tourments instables. Dans l’immense Océan, il y a la part d’ombre de l’inconnu - et la potentielle tempête. Il lâche la main de son Père : elle était devenue froide alors que la sienne brûlait d’un désir inexpiable. Le Père regarde l’Ænfant·e, son Ænfant·e ou ce qu’il croit être tel : l’Ænfant·e, lui, regarde la maison qui brûle et le chemin de terre - et déjà voit plus loin, là où le temps pète de partout. Boum. Vram. Vacarme : la tempête part d’une relation élémentaire : la physique du vent est un excès d’éléments relationnels. Le désir déborde. Il doit s’exprimer ou mourir. L’écriture revient à s’inventer - faire-Vent. Tempête. Bourrasque. Éventrer monde. Regarder à l’intérieur. S’enfoncer dedans. Être monde. Faire monde. El viento y el mundo. Lo que significa venir del mundo - es decir : ser-mundo.

Le Père a disparu : l’Ænfant·e peut entrer dans l’étendue fluctuante. Porté par les vents, il choisit qu’il ne deviendra jamais adulte. El viejo no era el adulto sino el eterno niño. Lui sera le Vieil Homme dans le corps de l’enfance éternellement ressuscitée. Il saura traverser les âges comme le vent traverse les tissus. Est-ce signe de salut ? Et son tissu, de quoi est-il fait ? Et les fils qui le constituent ? Il se pourrait qu’il ne le sache jamais, comme il se pourrait qu’il ne perce jamais le secret de l’Océan et des vents qui le traversent. C’est dans cette incertitude qu’il se constitue : il y aura toujours un mystère de plus - comme une énigme qui se serait à jamais tue et qu’il lui faudra pourtant dénuder. En continu. Le vent entre dans les nuages : l’invisible se marie à l’impalpable, l’intuition à la pensée. Il a appris pourtant à regarder le vent autrement, comme un vieil ami. Ses yeux sont devenus son corps tout entier. Il entre alors dans une relation sensationnelle et il se dit à lui-même : quel est ce flux qui nous traverse ? Est-ce le monde tout entier ? Il ferme les yeux. A l’intérieur : les cieux. Le ciel s’assombrit. Les spectres qui hantaient ses rêves ont désormais figure humaine. C’est le temps du sommeil et des apparitions. C’est le temps des troubles. Quant à l’écriture, elle fructifie au milieu des décombres : là où on ne sait plus qui appartient à qui, où tout n’est que ruine et ressuscitement. La vie nue. Détruite et déroutée. Fragile.

Le vent se lève, avec lui disparaissent les spectres. Des spectres qui ne cessent, pourtant, de paraître. La tempête est union des contraires : c’est par là qu’il faudra commencer. Le vent de la révolte ? Le vent des indisciplinés ? Le vent des ingouvernables ? Le vent des déshérités ? Le vent des tempêtes ? Le vent du nouveau monde à naître ? Le vent des grands changements ? Le vent des révolutions ? Ou alors le vent des voiles et des nouveaux espaces ? Des étendues ? Toutes les aventures commencent par le vent : il s’agit d’abord de mettre les voiles sur un trop-connu. Le voyage n’est pas qu’une exploration de l’inconnu, pas plus qu’une errance dans un ailleurs fantasmé. C’est aussi la libération d’un surplus : c’est cette Dame et ce Monsieur qu’on ne pouvait plus entendre, qu’il nous fallait absolument détruire, qu’on ne savait plus voir, qui nous excédaient. Qui nous exaspéraient. Qu’il fallait exorciser. Extirper de nous. Extérioriser. Exfiltrer parfois. Cela pour fuir loin vers l’extérieur. Le voyage est une fuite et un feu qui s’attise en creux. Vers l’horizon incandescent, près d’une rivière eaurifère. Le voyage est un décentrement, une mise à distance et parfois une errance : alors vient le temps du retour avec des yeux nouveaux - un corps-autre-sur-soi. Des yeux partout. Un Corps-Vision. Penser aux ancêtres voyageur·se·s : Jack Kerouac et sa fuite de la Mère, Alexandra David-Néel et sa fuite de la Norme, Blaise Cendrars et sa fuite de la France, Nicolas Bouvier et sa fuite de l’Ecole. Toutes ces fuites en avant sont toujours celles de Madame-Monsieur : mais contrairement à la figure du Roi, du Pouvoir, de l’Empire, la République ou de toute autre Norme Inquestionnée, telle la Grande Inquisition Grammaticale, le vent n’a pas d’accroche, pas de territoire, pas de corps : le vent est l’insaisissable insufflé dans chaque pore, réunissant chaque port. Le vent vient avant le voyage : il le potentialise, et ainsi le déroute. Le vent n’est pas uniquement contre, c’est aussi un autour : autour de nous souffle quelque chose qui nous porte là où nous devons être pour fuir ce qui nous contraint d’être. Pour l’Ænfant·e, le vent était symbole de ciel d’étoiles : l’inatteignable aux mille lueurs. Alors plus tard j’écrirai pour faire briller l’autour non pas pour m’en protéger tel feu contre les bêtes mais pour dévoiler ce qui m’a fait, ce qui est moi. L’Ænfant·e lui rêve. Bon début. Fuite en a·vent. Facile.

Avec le vent, l’Ænfant·e a appris à parler auprès de l’Arbre-Muse, à écouter ses plaintes, sa musique - l’ondulation-racine. C’est le vent qui fait résonner les feuilles, les branches, l’écorce. Au bout du chemin, après la maison qui brûle et le Père disparu, il y a donc la forêt : c’est une forêt étrange puisqu’elle n’existe pas encore. Ou en tout cas, l’Ænfant·e ne la voit pas telle qu’elle est, forêt, mais telle qu’elle paraît - démultipliée, insaisissable, enforestée. Au bout du chemin il y a des arbres qui poussent - ils poussent sans qu’on les voit, en silence, dignes. Contrairement à nous, ils n’en font pas tout un truc de grandir : c’est ainsi, voilà tout. L’Ænfant·e sait que les arbres ne parlent pas exactement, il sait qu’ils n’ont pas langage humain : il sait qu’il y a toujours quelque chose de dangereux ou de prétentieux à vouloir calquer nos modèles pour parler d’autres que nous, non-humains. L’Arbre-Muse ne pleure pas, l’Arbre-Muse ne sourit pas, l’Arbre-Muse ne souffre pas, l’Arbre-Muse n’aime pas - et pourtant l’Arbre s’exprime, résonne - fait tout cela à la fois, à sa façon. Celle du vent. El Viejo Musicarbol : su corteza, su rana y su alma. La que compartimos aqui-aca. La musica de su Ser. L’Arbre-Muse. C’est quelque chose d’autre et il sait que la langue humaine n’est plus approprié, qu’il serait vain de vouloir lui apposer nos cadres logiques, nos Lumières : n’est-ce pas de cet attrait pour l’universalité linguistique qu’a débuté le colonialisme - et donc dans un certain sens le fascime ? L’Ænfant·e ne comprendra jamais l’humanisme qu’on a voulu lui apprendre à l’École. Et encore moins l’École. Lui voulait être Écorce pour apprendre à déchiffrer l’Autre qui n’est pas humain : dire que cela n’est pas humain ne signifie pas que ce n’est rien - c’est même tout l’inverse. Dire que ce n’est pas humain, c’est oublier aussi que nous sommes un peu ceci-cela : branchages, poil, minéral, eau, venteux, écorce, lichen. Un peu de tout. L’École de la République aura réussi à vider tout cela. Comment le ressusciter ? Comment faire parler l’Écorce ? Écrire pour écorcher l’École, en faire une curieuse situation, un lieu passager et pourtant joyeux. L’Ænfant·e n’a jamais donné son nom. Ainsi, aucune chance de se laisser enfermer en lui.

Inventer un nouveau langage pour parler de l’Autre ? Et lequel ? Je ne sais pas. Là est le problème : nous ne savons pas parler des choses qui nous entourent avec les mots appropriés alors nous avons appris à détourner le regard lorsque nous les détruisons : ceci est la nature, ceci est une ressource, ceci est de la viande. L’Ænfant·e sait que le langage est une épine qui parfois parvient à guérir. Rester donc vigilant. Savoir que langage est toujours au-delà-en-deça des choses : la langue est partition du monde, c’est-à-dire décomposition du temps et de l’espace, exactement comme le fait la musique en cassant l’atmosphère de ses ondes. L’Arbre-Muse qui souffle au monde sa musique écorcée est aussi décompositeur : en prenant de l’espace-temps, il partitionne le monde, le découpe. Prendre de l’espace-temps, c’est aussi en retrancher à d’autres. C’est parce qu’il a conscience de ce pouvoir qu’il peut faire exister sa musique : comprendre que l’art est aussi une perturbation aide à prendre soin de nos pratiques. Peut-être me lisez-vous actuellement : votre espace-temps est à l’intérieur du mien, déjà écrit - je fais irruption chez vous et vous l’avez peut-être accepté. Ou peut-être le rejeterez-vous à l’issue de cette lecture, vous disant : Tout de même, on y comprend rien… Où veut-il en venir ? Ne pas savoir et pourtant y penser : écrire parce qu’on a d’abord été lecteur, qu’on est avant tout lecteur avant d’avoir écrit - ou plutôt qu’on a voulu écrire ce qu’on voudrait lire : magma sur lequel naviguer dans la barque enflammée des mots - passer de l’autre côté, là où la rive respire un peu mieux - là où le souffle peut reprendre, un souffle chaud, soyeux. On lit ce qu’on écrit : on déchiffre autrement, c’est tout. Et lire l’Arbre-Muse c’est lui trouver un langage qui vaille : mais qui vaille dans la relation particulière qui s’établit entre lui, l’Arbre-Muse, et nous. Le vent, comme le livre, permet cette valeur : c’est la clé du déchiffrement. En s’insinuant dans les branchages, dans les feuilles, dans l’écorce, le vent fait parler quelque chose : la voix est le vent et le livre la mémoire de l’avant - donc une irruption de l’avenir. En même temps. L’étendue est épaisse comme le présent. Le vent traverse l’étendue - personne ne peut le voir et pourtant il est là : palpable - un palpable différent de celui auquel nous sommes habitué·e·s.

L’Ænfant·e a trouvé la voix. Ou plutôt : il l’a extorqué au monde. En parlant, il s’est mis à voler au-dessus des cieux. Il a trouvé la voix. Faudra-t-il lui couper la tête pour le punir, lui rappeler qu’il n’est rien, qu’il doit subir toujours, sans répit ? Ou se dissoudra-t-il de lui-même le moment venu ? Le vent vient toujours à temps. Le vent est tempête. Le vent comme variation des contraires. Le vent avant toute sagesse. Le vent s’étend et l’Ænfant·e n’a plus qu’à sortir du ventre de sa Mère. Le Père s’est évaporé. La Mère l’attend pour qu’il revienne à elle. Le Vent-Terre-Mère ou le Vers-De-Terre. Et après nous le Déluge ? Non, l’Apocalypse ne viendra pas. Voici venu le temps du vent : pur instant et pure étendue en même temps. El viento-viejo sabía eso… El viento-viejo aparece a nosotros y dice : Que vienen, que vean. Esperaremos.

Le Vieil Homme revient en scène et d’une parole dérobée murmure :

Ænfant·e,

Il nous faudra

Souffrir

Nos tempêtes

Et

Sourire à la tourmente,

Afin d’inventer

Nos propres tourments :

Inventar

Nuestras

Tormentas,

Caresser l’espoir

Et charrier langage

A faire tout voler d’éclat.

Comme le vent,

la voix du monde

L’évente :

Voz total -

Celle

D’une

Tempête

Phénoménale.

Et après viendra

L’aurore,

L’avenir,

Et la Terre

De tous les

Souvenirs.

Ojalá.

Alors l’Ænfant·e respire.

L’Ænfant·e respire enfin.

S’effacer ?

Niet.

Plutôt

S’offrir

A

Toustes

Et

Faire

Tempêtes.

Oui, c’est aux plis des tempêtes que l’Ænfant·e reviendra à lui-même.

Aux plis des tempêtes qu’il accrochera l’impalpable, cassera l’item.

Fureurs

Folies

Formes.

Fendre

Chaque

Portion

De

Vents.

Alors viendra l’intempestif.

Une odeur qui ne part pas.

Qui doute de tout.

Qui colle aux peaux vives brûlées.

Qui répand l’effluve.

Partout.

L’Arbre-Muse savait cela.

Mais il est parti loin.

Trop loin.

Là-

bas :

Auprès

Des

Siens

Fait

D’écorces

Des

Mondes,

Au creux

Du Festin,

Dans l’Anti-

Chambre

De

L’Anti-Destin.

L’Hantise.

Lointaine.

Très loin là où la tempête s’étend, là où l’Histoire ne se fait plus mais où les récits se peuplent, là où la musique joue encore d’une flûte à la dérive vers des récifs toujours fuyants, vers les bords cramoisis d’une Terre-Souvenirs qui ne s’est jamais tue, dans une chambre d’écho vide, désertée. Oui, c’est vrai. Il est parti là-bas, très loin. Jusqu’au jour où il reviendra d’une Terre que nous n’avons jamais quitté - une Terre qui, simplement, nous a été désobligée - une Terre oubliée. Et pourtant… Et pourtant cette Terre suinte de partout, elle brille dans les profondeurs d’une Caverne, préparant sa propre remémoration : prête à surgir d’une minute à l’autre, d’une seconde à l’autre, ou bien d’une temporalité alternative, a-linéaire.

L’Arbre-Muse.

Oui, l’Arbre-Muse reviendra.

Un jour, peut-être.

Quelque part.

Espérons-le.

Alors le Vieil Homme pourra dire

Del viento venimos,

Et l’Arbre-Muse soufflera

A nouveau.

(L’Ænfant·e ouvre les yeux. Quel·s monde·s fera-t-il naître ?)

-

Raoul Tarez, décembre 2020.

_