- Lors de notre précédent entretien, tu disais que malgré la terreur qu’imposait l’État Islamique, tu ne pensais pas que toute la révolution était foutue. Malgré ça, tu as pris avec ton frère la décision de partir, de quitter la Syrie. Peux-tu nous raconter comment vous avez pris cette décision ?

- De toute ma vie, je n’ai jamais « voulu » partir de Syrie. J’ai été obligé de partir. À Raqqa, j’ai eu des problèmes avec l’État Islamique. Ils m’ont arrêté pour une histoire de cigarettes, et pour ça, je devais assister à des cours de charia (darwa charia) [1]. À un moment, j’ai arrêté d’y aller. Ils avaient mes papiers et mon livret militaire. Ils me recherchaient. C’était devenu compliqué de rester. Si je restais dans leur territoire, ils allaient me défoncer. Et si j’allais dans les zones du régime, j’allais me faire arrêter. Surtout, il n’y avait pas de régions proches contrôlées par l’ASL à rejoindre. Partir n’était pas vraiment un choix, plutôt quelque chose de pris entre ma volonté et celle de mes parents. Mon père me disait qu’il fallait que je parte pour que je n’ai pas de problèmes, et que je n’en attire pas à ma famille. Ma mère m’a dit d’aller vivre à Damas, mais je ne me voyais pas vivre au cœur du régime. Jusqu’au moment du départ, je ne savais pas vraiment où j’allais aller, ni par où j’allais passer, ni combien ça coûterait. On discutait avec mes parents, ils me disaient « pour l’instant tu vas en Turquie et si jamais il y a un passage sécurisé et que c’est possible d’aller en Europe, tu vas en Europe ». Par contre, je pensais vraiment partir pour une période, et revenir. J’avais des amis de Deir ez-Zor qui étaient déjà en Europe. Certains avaient été combattants. Ils me disaient que j’allais m’ennuyer en Europe, qu’il n’y a rien à faire. En fait, à l’époque, certaines personnes choisissaient la Hollande et l’Allemagne. Parce qu’en Hollande, on disait « en trois mois, tu as tes papiers, en trois mois, tu reviens ». Tu te fais des papiers, comme ça si jamais tu as un problème tu peux prendre un avion. T’es légal. Les gens étaient dans cet état d’esprit. Maintenant, les choses ont changé. On a eu toutes ces discussions la veille du départ. Ça s’est passé très vite. Mon père a cherché un passeur, et quelqu’un qui pourrait nous changer de l’argent syrien en euro et en livre turque. Puis, tout s’est fait en une nuit. On a changé l’argent, on a acheté des vêtements. Ma mère m’a acheté un sac et m’a cousu un caleçon cachette. D’ailleurs, j’ai toujours ce caleçon fait maison avec des poches pour pouvoir y cacher les papiers et l’argent. Je n’ai pas dormi, j’ai passé la nuit au cybercafé, pas du tout prêt à partir dans ma tête. J’avais mes amis à Deir ez-Zor à qui j’avais dit que j’allais revenir.

- Le caleçon à poche fait maison.

- Le matin est arrivé et je suis allé directement au rendez-vous fixé par le passeur. Ma mère avait préparé mon sac, mon frère nous a rejoint. Là, un minibus nous attendait, avec à l’intérieur des jeunes comme moi, qui partaient aussi. Je voyais ma famille de loin, j’étais tendu et ému. J’avais envie d’aller embrasser ma mère et tout ça. Mais le chauffeur du minibus, qui était le passeur, nous l’interdisait parce qu’il y avait des soldats de l’État Islamique pas loin. Ils ne fallait pas qu’ils me voient entrain de serrer ma mère dans mes bras, pour ne pas qu’ils comprennent qu’on était entrain de partir. Ma mère a soulevé le voile de son niqab pour montrer qu’elle pleurait. Quand je l’ai vue, j’ai remarqué un mec de l’État Islamique. J’ai cru voir qu’il faisait un signe à ma mère pour dire « recouvre ton visage ». J’avais envie d’intervenir et de le défoncer. Je suis parti sans pouvoir dire au revoir à mes parents.

- De Raqqa, vous avez rejoint la frontière turque en passant uniquement par les zones contrôlées par l’Etat Islamique ? Vous aviez payé le passeur pour qu’il vous emmène jusqu’à la frontière ?

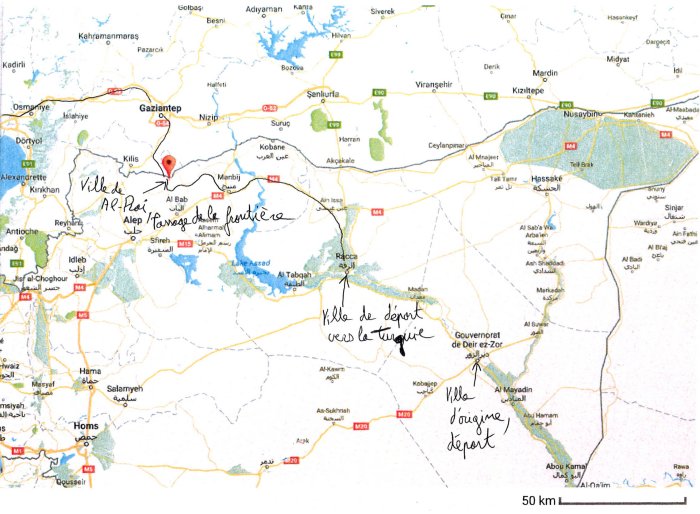

- Oui, on a payé vingt cinq mille livres syriennes par personne (plus ou moins deux cent euros). On a traversé les zones de l’État Islamique. À cette époque, c’était depuis leurs zones que la frontière était la plus poreuse. Contrairement à celles contrôlées par les kurdes ou la rébellion, l’armée turque laissait les gens entrer et sortir. Il y avait une sorte de collaboration entre eux. Du coup, les gens traversaient toute la Syrie pour aller dans les zones de l’État Islamique afin de rejoindre la Turquie. Ils arrivaient de Derra dans le sud de la Syrie, de Damas, zone tenue par le régime, etc. Donc à chaque étape où le passeur nous faisait attendre dans des maisons, il y avait plein de monde. On est passé par Menbij, puis la route d’Al Raï (ville frontalière) en passant par l’est d’Alep. Il y avait aussi les check-points de l’État Islamique à passer. On en a eu quatre : un à la sortie de Raqqa, un entre Raqqa et Menbij, un à Menbij et le dernier sur la route d’Al Raï.

- Itinéraire de Raqqa à Gaziantep.

- À chaque check-point, ils nous arrêtaient et contrôlaient nos papiers d’identité. Au dernier, ils ont vérifié plus longuement. C’était stressant parce qu’ils cherchaient s’il y avait parmi nous des membres de l’État Islamique qui avaient fait défection. Comme beaucoup, je cachais sur moi une carte SIM et une carte mémoire pour mon téléphone. J’ai fait semblant d’être blessé et je les ai mis sous un pansement. J’avais une autre carte d’identité sur moi, mais j’avais très peur d’être sur une liste et de me faire arrêter. C’est le passeur qui a pris les papiers de tout le monde et qui les a donné aux soldats de l’EI. Lui les vérifiait avant le passage de la frontière. Le passeur travaillait plus ou moins avec l’EI. Ces derniers prenaient de l’argent au passage. On s’était renseigné sur le passeur auprès de proches à Raqqa. Il avait déjà sorti plein de gens. Lui, il s’en foutait de qui il faisait sortir. Ce qu’il voulait, c’était l’argent. Il ne savait pas que j’étais recherché.

Dans la dernière maison avant la frontière, il y avait des gens de partout, y compris de Damas. Il y avait même des Kurdes. À la tombée de la nuit, le passeur nous a fait monter dans un camion sans fenêtre pour ne pas qu’on voit les gens à l’intérieur. Nous non plus, on ne voyait rien. C’était seulement ouvert en haut et on sentait qu’on était sur un chemin pas goudronné. On était quatre vingt, il y avait des familles, des enfants, des femmes, des vieux. Le camion s’est arrêté. On est descendu dans une sorte de désert, il n’y avait rien, juste la terre. Il faisait nuit. Ils nous ont dit de nous asseoir par terre pour ne pas être repérés. On est resté vingt minutes. Le passeur a parlé au téléphone en turc avec les policiers de la frontière et il a eu le signal. Les flics lui ont dit « c’est bon ». Le passeur nous a dit d’avancer en file indienne à cause des mines. Il savait où elles étaient.

A mi-chemin, pendant qu’on marchait, son téléphone a sonné et il nous a dit d’un coup « Asseyez vous ! Asseyez vous ! Mais restez en ligne, il y a la patrouille qui passe ».

- Le passage de la frontière turque.

- La frontière, c’était juste une tranchée profonde, sans barbelés. On a traversé et là, le passeur nous a dit « maintenant, on court ». On a couru. Derrière nous, il y a avait une autre voiture de patrouille. Il nous a crié d’aller nous cacher dans les champs de maïs. Ceux de derrière se sont fait attraper. La police a tiré en l’air pour les stopper et les gens se sont couchés au sol. Je pense qu’ils se sont fait renvoyer en Syrie.

- Puis on s’est retrouvé dans un champ, c’était humide et plein de moustiques. Il faisait nuit. On voyait les phares des voitures passer et au bout d’une demi-heure, le passeur nous a dit « c’est bon, ils ne sont plus là, on peut y aller ». Dans le champ, je récitais le Coran. Pourtant, ça ne m’arrive jamais, sauf parfois dans les moments de danger. Je ne connais pas bien le Coran, je récite toujours les mêmes trucs. Il y a une sourate que ma mère m’a apprise, « la sourate du trône ». C’est ce qu’on récite dans ces moments-là parce que Dieu est censé nous protéger des gens qui nous recherchent. En gros, ça aveugle tes ennemis. Alors, je répétais cette sourate en boucle.

- Mon frère ne disait plus un mot. Il avait peur, il regrettait. Il disait que s’il avait su que ce serait comme ça, il ne serait pas parti. On a rejoint une maison après avoir traversé le champs. Là, des gens nous ont dit qu’il y avait des bus qui nous attendaient pour Gaziantep. Au moment de monter dans le bus, les chauffeurs nous ont dit qu’il fallait payer. A la base, on avait déjà payé tout le trajet. On ne voulait pas repayer. On a quand même fini par le faire. Quatre vingt lires turques, à peu près trente euros. Normalement l’accord avec le passeur c’était qu’il nous amène dans une ville, pas dans un champ ! Arrivé à Gaziantep, je suis allé voir le chauffeur et je lui ai demandé « c’est bon, il n’y a plus personne qui va nous fouiller ? Je peux mettre ma carte Sim dans mon téléphone ? » Je ne pouvais pas joindre mes parents depuis la Turquie, il n’y a pas de réseau dans les zones de l’État islamique. Il a dit « ça va, t’es en Turquie maintenant ! ». J’avais une sorte de joie, la première chose que j’ai faite, c’est de mettre ma carte mémoire et d’écouter de la musique, parce que c’est interdit sous l’État Islamique.

- Une fois à Gaziantep, vous êtes en Turquie et le passeur a fini son travail, comment vous avez continuer le trajet ? Vous pouviez circuler librement en Turquie ?

- À l’époque, on pouvait circuler librement. Aujourd’hui, il y a des sortes de cartes qui permettent seulement d’aller de tel endroit à tel endroit. On n’a pas eu de problème pour circuler en Turquie et surtout on a eu de la chance. Quand on est arrivé à la gare routière de Gaziantep, on ne savait pas qui appeler. Il y avait des ordinateurs par paiement automatique dans la gare. J’ai regardé sur facebook s’il y avait quelqu’un que je connaissais en ligne pour lui dire que j’étais bien arrivé. J’ai parlé à un pote qui m’a donné le contact de mon oncle qui habite à Gaziantep. On a arrêté un taxi et je lui ai demandé son téléphone. Il m’a demandé « tu es Syrien ? Tu es musulman ? ». Je lui ai dit oui et il m’a passé son téléphone. J’ai parlé avec mon oncle, il ne savait rien. Il ne savait pas que je venais, il était étonné. On a dormi chez lui une nuit. Le lendemain, mon frère a appelé des cousins à Izmir qui partaient en Europe et ils ont dit qu’ils préparaient un groupe pour partir. Alors, le jour même, on est parti pour Izmir. Dix heures de bus. On y a retrouvé nos cousins qu’on avait pas vu depuis des années, certains avaient combattus dans l’ASL. Ils nous ont emmenés à la maison où ils étaient. Elle était louée par un passeur, celui qui nous a emmené en Europe. En arrivant dans cette maison, on s’est rendu compte qu’on connaissait 70% des gens qui étaient là ! Ils étaient tous de Deir Ez-Zor, des gens que j’aimais bien. On était vraiment content d’être ensemble. On y est resté neuf jours, c’était rapide pour nous, d’autres étaient là depuis un mois. On attendait le signal de départ du passeur. Les conditions pour partir c’était qu’il n’y ait pas trop de police à la plage, dans les rues, sur la route, pas trop de police en mer et surtout pas trop de vague. Aussi, à des moments, on nous disait qu’il fallait attendre parce qu’il y avait trop de migrants. Alors en attendant, on parlait uniquement de la route, du voyage et on se préparait. À Izmir, il y a une place qui s’appelle la place Basmane. Quand on y allait, j’avais l’impression de marcher à Deir Ez-Zor. Je rencontrais plein de gens que je connaissais, tout le monde était là pour partir. Il y avait tous les Syriens, on a vu quelques Afghans mais pour la majorité c’étaient des Syriens et des Irakiens. Sur cette place, il y avait tous les passeurs, des gens qui dormaient dans la rue, qui attendaient de trouver un passeur. Ou qui attendaient qu’on leur dise que c’était le moment de partir. On pouvait aussi y acheter du matériel, par exemple, les gilets de sauvetage, les pochettes étanche pour mettre le téléphone. Ça, c’est indispensable. Et sinon, les gens achetaient des ballons, mettaient leur portable à l’intérieur et fermaient le ballon. Ils achetaient aussi des lampes, etc. Il y a différentes qualités de gilets de sauvetage. Il y en avait même qui ne marchent pas. J’ai acheté un gilet et une chambre à air de voiture, trois ou quatre ballons. J’ai mis mon téléphone et mes papiers dedans.

- Les boutiques spécialisées de la place Basmane.

- Un ballon pour protéger son téléphone.

- Le passage, entre la Turquie et la Grèce est réputé pour être dangereux, à la fois parce qu’il y a les passeurs qui arnaquent les gens avec du mauvais matériel et aussi à cause de ces histoires de commandos armés qui s’attaquent aux embarcations. La rumeur dit que ce sont des membres d’Aube Doré et/ou d’anciens militaires. Apparement, ce phénomène s’est interrompu quand Syriza est arrivé au pouvoir mais aurait repris depuis. Comment vous vous êtes assuré que le passeur était sérieux et est-ce que vous entendiez ce genre de rumeurs avant de prendre la mer ?

- J’ai entendu parlé de ces histoires. Il y avait plein de rumeurs, notamment une selon laquelle les policiers turcs pouvaient nous arrêter sur la plage au moment du départ. Malgré tout, on avait décidé de partir. Pour le paiement du passeur, il y a ce qu’on appelle des « bureaux de garantie ». Tu déposes l’argent avant de partir, et le passeur le touche quand tu es arrivé. Si tu n’arrives pas, si tu es renvoyé par la police, tu récupères ton argent. Il y a des gens qui font plusieurs tentatives, mais ils ne payent qu’une seule fois. La majorité des gens utilisent le bureau de garantie, c’est un truc sûr. J’ai payé mille euros pour la traversée jusqu’à Chios. Le propriétaire du bureau de garanties était un mec de Deir ez-Zor, ça faisait longtemps qu’il était en Turquie, c’était un ami de mon frère. Pour mille euros donnés au passeur, il en prenait cinquante.

- Mille euros juste pour aller sur l’île ? Avec ça t’achète un bateau !

- Il y en a qui ont fait ça, tu te cotises et tu achètes ton propre bateau, mais t’as pas les horaires des flics et tu te fais avoir.

- Au bout de dix jours à Izmir vous avez pu partir, comment ça s’est passé l’embarquement sur le bateau, qu’est ce qui a donné le signal ?

- Pour partir, on guette surtout la police à côté des plages, on doit rejoindre un point à une demi-heure d’Izmir. On a fait une première tentative et on a dû faire demi-tour parce qu’il y avait les flics. Puis, on a retenté le lendemain. On nous a donné une adresse où se rejoindre dans Izmir, où des bus viendraient nous prendre. On est parti par groupe de cinq pour ne pas se faire repérer. On attendait dans la rue, à l’adresse donnée, par petits groupes éloignés les uns des autres. On attendait un signal de la part du passeur, et là, on a vu un des groupes se faire choper par les flics. Quand les migrants se font choper ils les mettent en prison et les relâchent rapidement. Il y avait deux bus avec des vitres teintées. Le premier est resté vide, on est tous monté dans le deuxième. Là, il y a quatre motos de police, avec deux flics par motos, qui sont arrivées. On a cru qu’ils venaient pour nous arrêter. Mais en fait, ils nous ont escortés jusqu’à la plage ! La police travaillait avec les passeurs. Cette situation était vraiment bizarre.

- Une des plages de départ d’Izmir.

- Là, sur la plage il y avait un tout petit bateau, pour vingt cinq personnes. Nous on était une cinquantaine. On a râlé mais ils nous ont dit « il n’y pas le choix, c’est aujourd’hui qu’on part et c’est pas loin ». J’étais avec mon frère, mes cousins, je me suis dit « si on meurt, on meurt ensemble ».

On s’est mis a gonflé le bateau. C’est aussi là qu’on s’est rendu compte que c’était à nous de le conduire. Le passeur ne monte jamais à bord pour ne pas se faire choper. Un des mecs du groupe a dit qu’il allait conduire, il avait fait des études sur la côte dans la marine nationale.

La traversée dure plus ou moins deux heures. Il faisait nuit noire, il n’y avait pas de lune, rien. On avançait et tout allait bien, on voyait de loin une lumière qu’il fallait suivre. On avait un GPS sur lequel on se voyait avancer et le trajet se dessinait sur google. Il était minuit à peu près quand on est arrivé dans les eaux internationales. Et là, le moteur s’est arrêté. C’était un petit moteur et on était beaucoup trop lourd. J’avais fait un peu d’études de mécanique, j’ai regardé si je pouvais le réparer mais il était vraiment foutu. On a appelé le passeur, on lui a envoyé nos coordonnées GPS. Il a confirmé qu’on était arrivé dans les eaux internationales. Il nous a dit d’appeler les garde-côtes Grecs. Mais là, une vague assez haute a atterri dans le bateau, puis il s’est mis à y avoir de plus en plus de vagues. Le bateau commençait à se remplir d’eau. On avait apporté des bouteilles d’eau de cinq litres avec nous. On les avait découpé pour écoper. On avait prévu le coup. On a commencé à essayer de vider l’eau avec ça. Mais ça n’a servit à rien parce que ça se remplissait beaucoup plus vite que ce qu’on vidait. On commençait doucement à couler. On a appelé les gardes-côtes grecs. Le passeur nous a envoyé trois ou quatre numéros qu’on a appelé par Whatsapp. Il y avait un mec en ligne, on lui a envoyé un message en anglais disant qu’on était entrain de couler. On voyait sur WhatsApp qu’il avait vu le message, mais il ne répondait pas. Pendant ce temps, on continuait à couler. À la fin, on était vraiment dans l’eau. On voyait juste les rebords du bateau. Les gens pleuraient. Là, j’ai jeté mon gilet parce qu’il ne marchait pas, il était rempli d’eau. J’ai gonflé ma chambre à air. Au bout d’une demi heure, dans l’obscurité, on a vu un gyrophare arriver vers nous. La plupart de nos téléphones ne marchaient plus à cause de l’eau, sauf un qui était étanche. On a allumé la lampe torche du téléphone pour montrer où on était. Le bateau est arrivé et le garde-côte nous a dit « no mercy », « pas de pitié », et ils sont partis.

C’était pour nous faire peur. Là, les gens ont commencé à hurler et ils sont revenus. Ils ont jeté une corde, on a accroché la corde au bateau qui était à moitié dans l’eau. Il ont fait monter les enfants, après les femmes puis les vieux. Quand il ne restait plus que les jeunes, on était quinze, ils ont dit : « vous, on ne vous prend pas, c’est bon on récupère la corde maintenant ». L’un d’entre nous a pris un couteau et a crevé ce qu’il restait du bateau, sans que les gardes côte le voient. On leur a dit « regardez, il n’y a plus du tout de bateau ». Et finalement, ils nous ont pris. Il y avait encore des sacs dans le bateau, les flics grecs ont dit qu’ils ne les prendraient pas, mais qu’on pouvait aller les chercher. Je suis descendu avec un mec, c’était le seul mec de Damas du groupe. Les sacs étaient super lourds, environ cinquante kilos, parce qu’ils étaient plein d’eau. Il y avait peins de vagues, je me suis blessé en me faisant plaquer violemment contre le bateau. - Ils vous ont emmenés où ? Vous saviez à ce moment-là ce qu’ils allaient faire de vous ?

- On ne savait pas s’ils allaient nous renvoyer en Turquie, jusqu’à ce qu’on arrive sur l’île de Chios où on a vu le drapeau grec. Pendant ce trajet, les gens étaient tous choqués et n’ont pas dit un mot.

On est arrivé sur une plage, où il y avait quelques maisons et des réfugiés, des Afghans. Ils venaient d’arriver et faisaient sécher leurs vêtements. Je suis allé les voir, je leur ai demandé où on était. Ils parlaient trois mots d’anglais. Il m’ont dit « on est en Grèce », m’ont montré un endroit où il y avait une caravane avec le symbole de la Croix-Rouge. J’ai mis une heure à comprendre qu’il fallait qu’on reste là pour attendre jusqu’au matin que les mecs de la Croix-Rouge arrivent. Chios ce n’est pas la seule route parce qu’il y a d’autres îles. Mais ce n’est pas la route la plus fréquentée.

De Raqqa jusqu’à la France, j’ai eu trop de chance. Au bout d’une demi-heure, les mecs de la Croix-Rouge sont arrivés. Mon frère leur a dit qu’il avait bossé pour le Croissant Rouge, donc il s’est fait pote avec eux. Ils ont pris nos noms pour faire les « qhartiyat », en arabe ça veut dire « papiers d’expulsion ». Ces papiers veulent dire qu’on est expulsé mais qu’on a trois mois pour partir. C’est un peu « faites ce que vous voulez mais barrez vous » ! Ces documents sont importants pour pouvoir quitter l’île, prendre le ferry et aller sur le continent. Tu ne peux pas aller à Athènes si tu ne les as pas.

On a attendu jusqu’à huit heures du matin, ils faisait froid et on était trempé. Une voiture est venue pour faire les « qhartiyat ». Là, il y avait un mec qui parlait arabe et grec, il était là pour vérifier qui était vraiment syrien. Une sorte d’expert des accents. Il peut repérer si un mec est syrien ou pas. Il a vu que certains étaient égyptiens et les a chopés. Les Syriens sur tout le chemin ont un statut un peu différent des autres.

À neuf heures, on avait déjà les documents. Mais on a dû attendre deux jours qu’il y ait un bateau pour Athènes. Certains ont décidé de rester dormir sur la plage. Nous, comme on avait un peu d’argent, on a loué un endroit pour dormir. Avec notre groupe, on a décidé de rester ensemble et de garder le même passeur qu’on avait depuis la Turquie. Il avait la nationalité allemande, il pouvait aller où il voulait. On l’a retrouvé à Athènes, il était toujours avec quelques jeunes qui travaillaient pour lui, des gardes du corps. Il était très riche, il avait une montre de bâtard et une Land Rover neuve ! - Ensuite vous avez décidé de continuer le trajet. Comment ça se passe à partir d’Athènes ? Le départ, les passeurs, les prix ?

-

On est parti au bout de trois jours seulement. De la Grèce à l’Allemagne, c’est à peu près mille deux cent euros par personne. Tu paies en avance, il n’y a pas de bureau de garanties. On est parti vers la Macédoine, on était les même cinquante personnes depuis la Turquie. On nous a emmené à pied jusqu’à une station service et on a attendu le passeur pour traverser la frontière à pied. Il a expliqué le chemin à mon frère, mais il n’est pas venu avec nous. Il a parlé avec les gens, ceux qui avaient fait le deal. Il faisait juste des apparitions aux moments des frontières et quand on partait, il nous disait « retrouvez quelqu’un à tel endroit et voilà son numéro ».

En marchant à travers les champs, on voyait des traces de pas, des habits oubliés par terre. On voyait que notre parcours était emprunté. On a marché jusqu’à la nuit. Puis, on a suivi des rails et on est arrivé à une gare désaffectée, transformée en camp, mais il n’y avait pas de tente. Il y avait peut-être dix mille personnes. Il y avait des barbelés et les flics étaient tout autour et encerclaient le camp. Ceux qui nous empêchaient d’avancer c’étaient des Grecs et, derrière eux, il y avait des Macédoniens. Les flics grecs étaient sur le chemin et si tu t’approchais, ils frappaient.

Les flics te donnaient un numéro avec une date à laquelle tu pouvais partir. Sur place, des gens étaient là depuis une semaine, d’autres depuis dix jours. Il n’y avait rien, il n’y avait pas de bouffe, pas de commerces, pas de Croix-Rouge, ni de Croissant Rouge, rien. On n’avait pas le droit de faire des photos. Si quelqu’un sortait pour faire des photos, les flics le frappaient.

On a discuté entre nous, et trois du groupe sont allés voir les flics. Ils nous ont dit qu’il fallait attendre une semaine. C’était la merde, il faisait chaud et on dormait sous les trains parce que c’était le seul endroit avec de l’ombre. - Comment vous avez réussi à quitter cet endroit ?

- À un moment, on a vu qu’il y avait juste une voiture de la Croix-Rouge au cas où il y aurait un blessé. Mon frère est allé les voir, a négocié avec eux et on a réussi à passer le jour même. Après ça, mon frère est devenu le chef du groupe. Avant, il y avait deux, trois mecs qui faisaient un peu les chefs, mais c’étaient des boloss. Le mec de la Croix-Rouge nous a dit « il faut juste que ce flic parte parce que c’est un connard, et quand il sera parti on pourra passer ». Mais le flic est revenu pendant qu’on passait les barbelés, et du coup, il y en a dix d’entre nous qui n’ont pas pu passer. Nous, on était d’un côté et eux de l’autre. On est resté à côté et on a réussi à leur ouvrir les barbelés. Ils sont finalement passés. On a marché quelques mètres et on a aperçu les flics macédoniens. Le passeur nous a rejoint en voiture et nous a apporté de la bouffe. Lui, il a de la bouffe sur lui pour pouvoir dire aux flics, s’il se fait choper : « je suis juste là pour aider les gens. Je fais de l’humanitaire ».

- En Macédoine, avant que tu y passes en octobre 2015, notamment pendant l’été, les gens n’avaient pas le droit de prendre les transports. Ni taxi, ni bus, ni train, ni voiture. Les Macédoniens, s’ils prenaient un migrant en stop, ils prenaient de la prison ferme. Les gens devaient traverser le pays à pied, c’était très fatiguant. Dix jours de marche sur des rails de train. Une fois en Serbie, tu pouvais prendre des transports, mais la Macédoine c’était le truc le plus dur. En octobre 2015, au moment où vous y étiez, les lois venaient de changer. C’était possible de prendre les transports et les frontières étaient un peu plus ouvertes. Le passeur servait encore à quelque chose ?

- Oui, en octobre, ça a changé donc on a pris le train et ce n’était pas cher. On est arrivé de nuit à la frontière serbe, c’était une sorte de camp improvisé. On a dormi à la belle étoile. Le lendemain, on a encore eu trop de chance, on a vite pris les papiers et on est parti. C’était le même genre de document qu’en Grèce, un document de passage. Il y a effectivement des gens qui passaient sans passeur. On a traversé la frontière à pied en suivant plus ou moins les lignes de train. Il y avait des gens qui marchaient partout, tout le long du chemin. La majorité des gens n’étaient pas Syriens, plutôt des Irakiens, des Kurdes Irakiens, des Afghans. Peu d’entre eux parlaient arabe. En réalité, les gens ne se parlent pas beaucoup, c’est long, ils sont fatigués.

On a marché jusqu’en Serbie, jusqu’à un village, et on a vu des mosquées. C’était un village musulman, on était content et les gens nous ont bien accueilli. Il y avait des jeunes là-bas, des anarchistes ou des activistes serbes musulmans. Ce sont des activistes du village, des mecs qui ne prenaient pas d’argent et qui aidaient les gens. Eux-mêmes avaient peur de la police, ils faisaient des trucs qui n’étaient pas légaux. Le soir, on est allé manger au restaurant et ils nous ont expliqué où aller faire les documents, encore des laisser-passer. Là où on devait prendre les documents, il y avait beaucoup de monde. Et aussi des Africains. On a attendu quatre heures, il y avait une sorte de grand parc entouré de policiers. Une fois entré dans ce parc, tu ne pouvais pas sortir sans avoir le document. Notre groupe était séparé. Certains étaient à l’intérieur et d’autres entrain de faire la queue à l’extérieur. Mon frère, avec un vieux de notre groupe, est allé à la Croix-Rouge et est rentré sans faire la queue.

On a fini par se retrouver à l’intérieur du parc et là, ils nous ont pris nos empreintes. On était dégoûté de devoir les donner mais on n’avait pas le choix. Sinon on ne pouvait pas sortir du lieu. On savait aussi que la Serbie n’était pas dans Schengen. Après avoir donné nos empreintes, on a pris les documents et on est sorti du parc. Des bus nous ont amené à un endroit proche de la Hongrie. Ils étaient gratuits, c’était des bus de l’État serbe. Près de la frontière, on a vu notre passeur, avant de commencer une longue marche. Il nous a montré le chemin pour aller en Hongrie et nous a donné un point GPS comme rendez-vous de l’autre côté. Quelques-uns d’entre nous avaient des GPS et il a dit « quand vous arriverez, je serai là avec des voitures et je vous emmènerai jusqu’à Budapest ». On a marché dans la forêt toute la journée et on a vu une barrière de barbelés. Derrière, c’était la Hongrie. On a passé les barbelés.

- La frontière hongroise.

- Au moment où vous traversez la frontière hongroise, le mur de barbelés venait à peine d’être renforcé. L’État hongrois a beaucoup communiqué là-dessus. Pourtant, vous avez quand même réussi à le passer ?

- Oui, on a pris des bouts de bois, on a soulevé les barbelés et on est passé en-dessous.

- Les barbelés de la frontière hongroise.

- Après, on s’est perdu pendant trois jours dans la forêt à cause de notre passeur qui n était pas au point de rendez-vous. On s’est fait attrapé deux fois par les flics hongrois dans cette forêt. Eux, c’est les pires. La première fois, on a réussi à s’échapper. On voyait parfois des gens passer, des mecs bizarres, des passeurs qui venaient avec leur voiture. On ne savait pas toujours qui c’était. Certains arrivaient en voiture et disaient « donne-moi trois cent euros et je t’emmène à Budapest ». Mais le groupe n’avait plus d’argent, on avait tout donné au passeur. Puis, à un moment, on a vu au loin des voitures de police. On s’est à nouveau enfoncé dans la forêt. Là, on a trouvé des gens bizarres et bourrés. Ils ne parlaient pas anglais. On était perdu. On avait entendu des histoires de gens qui se faisaient kidnapper entre les frontières. Bonne ambiance quoi ! Les gens du groupe en avaient marre. Certains, les plus fatigués, nous ont dit « allez, on va avec eux, ils vont nous aider ». Moi et d’autres jeunes, que je connaissais de Deir Ez-Zor, on leur a répondu « non, c’est mort, faut pas y aller ». On s’est disputé et finalement, on n’est pas allé avec ces mecs. On est reparti tous ensemble. Ça c’était au milieu de la nuit, il devait être trois ou quatre heures du matin.

- C’est particulièrement dangereux de se faire prendre en Hongrie, ils prennent tes empreintes digitales et c’est l’espace Schengen. Il faut alors faire sa demande d’asile sur place. La Serbie, c’est plus facile, mais la Hongrie si tu te fais prendre tu peux plus faire de demande d’asile ailleurs...

- Tu peux aller en Allemagne mais ils ne te donnent pas de papiers. Mais justement, les gens avaient très froid. On est retourné dans la forêt et, contrairement aux instructions, on a fait un feu. Une heure après les flics étaient là. Il était à peu près cinq heures du matin, cinq camions de flics ont débarqué. Ils nous ont mis dedans et dès qu’on parlait, ils nous bousculaient. Ils nous ont emmené à un endroit, une sorte d’autoroute, où il y avait un champ de terre, plutôt de la boue. Ils nous ont dit « vous devez dormir ici ». L’endroit était encerclé de flics. Il y avait deux autres groupes de réfugiés qui étaient dans ce champ et des voitures de flics tout autour avec des chiens. On n’a pas dormi, et on a décidé de s’échapper. On a vu que les flics étaient dans leur voiture à moitié en train de dormir. Nous, on était dans le champ. En face, il y avait une sorte d’arc de cercle de flics, et de l’autre coté, là où il n’y avait pas de police, c’était une sorte de petite falaise praticable. Alors, on est descendu par là. Un autre groupe nous a suivi, des Syriens et des Irakiens. On est descendu et on est retourné dans la forêt. On a continué à marcher. Personne n’avait plus de GPS, c’était vraiment la merde. On était énervé contre le passeur parce que c’était à cause de lui qu’on en était là. La nuit est à nouveau tombée. On marchait dans la forêt, pas trop loin de la route, et d’un coup, on est tombé par hasard sur le passeur. On ne sait pas comment on a fait pour le trouver, on n’avait plus de contact avec lui. On s’est dit qu’il était peut-être là pour faire passer d’autres gens. Quand on l’a vu, on a voulu le frapper, mais on s’est dit que ça n’allait servir à rien. On aurait cassé sa voiture ou on l’aurait tué, et après on aurait fait quoi ? Il nous a dit qu’il était désolé, qu’il ne nous avait pas trouvé. Bref, on ne saura jamais. Mon frère était fâché. Je ne sais pas comment il a convaincu le passeur. Je crois qu’il lui a dit qu’il nous fallait de l’argent pour acheter de la nourriture au cas où on se perdait. Toujours est-il que le passeur lui en a rendu une partie. Il y avait un vieux et une vieille qui étaient quasiment morts de fatigue. Le passeur les a pris avec leurs enfants dans sa voiture. Du coup, il ne pouvait plus se barrer. La famille était avec le passeur et il ne pouvait pas nous séparer. Il nous a donné un téléphone avec un GPS et on a marché jusqu’au lendemain matin. On est arrivé dans un village, on est allé dans une église et on s’est installé pour dormir. Dans le village, on n’a pas vu de police. Mais le passeur, qui était resté avec nous, voulait qu’on dise si on en croisait qu’il était un journaliste, et qu’il faisait un reportage sur nous. Il nous a indiqué un chemin à prendre, on s’est séparé en groupe de cinq. On s’est mis en marche et on l’a vu revenir en voiture. Il nous a dit « retournez là où vous étiez avant ». On a fait demi-tour, on ne savait pas que dernière nous il y avait les flics. Ils avançaient tout doucement et on ne les a pas entendus arriver. Il y avait deux voitures. Et dans les deux voitures, il y avait trois flics. Et chaque flic avait un chien. On a continué à marcher et ils ne nous parlaient pas. On voyait que les flics étaient juste là, nous suivaient, on ne pouvait pas courir. On se demandait pourquoi, ils ne nous arrêtaient pas. En fait, ils en avaient déjà chopés d’autres, on était le dernier groupe de cinq. Ils avaient attrapé tous les autres. Une voiture de flic est arrivée devant nous et ils nous ont dit de monter. Ce qu’on a fait. Ils nous suivaient comme ça pour voir si on résistait, pour nous taper ou nous foutre en taule. Nous, on cherchait les autres groupes. On ne savait pas encore qu’ils avaient été arrêtés. Ils nous ont amenés dans un camp et là, on les a tous retrouvés. C’était un champ avec des flics autour. Il n’y avait pas de tentes, juste celles qu’on avait apportées. Enfin pas moi, encore maintenant je n’ai pas de tente ! Il y avait environ trois cent personnes. On était les seuls Syriens. Les autres, c’était des Afghans. Ils mettaient les gens dans des bus mais on ne savait pas où ils les emmenaient.

- Votre groupe d’une cinquantaine est resté solidaire depuis la plage d’Izmir, comment vous faisiez pour prendre des décisions, vous discutiez à cinquante ?

- C’est les gens qui connaissaient un peu qui discutaient entre eux. Ceux qui parlaient anglais, qui connaissaient les trucs. Au fur et à mesure, c’était devenu évident qui était con et qui ne l’était pas ! Mon frère, comme il avait déjà fait sortir tout le monde de trois camps, il avait son mot à dire. On a demandé aux gens depuis combien de temps ils étaient là. Il nous ont dit que ça faisait trois, quatre jours. Mon frère a dit au groupe de vraiment rester tout le temps ensemble. Et il est allé parler aux flics. Il y en avait un qui était bien. Il lui a dit qu’on était Syriens et le flic lui a demandé « vous êtes sûrs que vous êtes tous Syriens ? » À ce moment-là, être Syrien, c’était mieux que d’être Afghan. Les hongrois laissaient passer des Syriens. On est donc resté juste deux heures et on est monté dans le bus. Ça a fâché les autres du camp. Nous, on ne savait pas où on allait. On pensait qu’on allait devoir donner nos empreintes. En fait, on nous a emmenés jusqu’à la gare de Budapest pour qu’on prenne le train pour l’Autriche. Il y avait d’autres réfugiés dans la gare, on leur a posé pleins de questions. Ils nous ont expliqué que nous pouvions simplement prendre un ticket de train et partir. Et voilà ! Au bout de cinq ou six heures d’attente dans cette gare, deux trains remplis de réfugiés sont partis en même temps de Budapest pour Vienne. Il y avait des Afghans, des Irakiens, des Syriens. Arrivés à Vienne, la gare était fermée et encerclée par la police. Comme les deux trains sont arrivés en même temps toute la gare était remplie de migrants. Il y avait beaucoup d’organisations, la Croix-Rouge mais aussi des organisations arabes. Certaines organisations distribuaient de la nourriture, des journalistes prenaient des photos. C’était le bordel. Il y avait comme un commissariat de police qui était installé spécialement pour l’occasion. Il y avait le choix pour les migrants de prendre des trains qui partaient directement pour Munich ou de rester à Vienne, en s’enregistrant sur place.

- Qu’est ce que vous avez décidé ?

- Pendant le voyage en train, nous avions parlé avec beaucoup de gens, beaucoup de Syriens surtout. Certains avaient décidé de rester à Vienne, d’autres savaient qu’ils pourraient partir directement en Allemagne. On avait déjà pris la décision d’aller en Allemagne. Une fois arrivé à la gare de Vienne, le choix était vite fait. Surtout que l’accord avec le passeur permettait d’aller dans la ville de notre choix en Allemagne et qu’ensuite on voulait passer en l’Angleterre.

On a pris le train pour Munich, encore une fois complètement rempli de migrants. En première classe, il y avait des européens et les policiers nous disaient de ne pas y aller. Mais ça va, la deuxième classe était pas mal.

Quand on est arrivé à Munich, il y avait beaucoup de policiers qui nous attendaient et nous dirigeaient immédiatement après la sortie vers « notre zone ». Tout était bien délimité par des balises.

Les policiers étaient très stricts, ils ne voulaient pas qu’on quitte l’Allemagne. Des médecins nous ont fait des examens. Après cet « accueil », les autorités ont commencé à transférer tous les gens dans des camps proche de la gare. Ils ne prenaient pas les empreintes, c’était juste un centre d’accueil. C’était très grand, comme un stade fermé. Je ne sais pas combien de personnes il y avait mais c’était énorme. Il y avait des toilettes, des douches, etc.

Dans cette espèce de stade, il y avait un bureau au milieu avec le drapeau français. Trois ou quatre jeunes filles de ce bureau alpaguaient gentiment des familles ou des jeunes, syriens uniquement. Ceux qui avaient l’air d’avoir le bon profil. Les filles expliquaient qu’il allait y avoir des bus pour aller en France et que si nous étions intéressés nous pourrions faire parti du convoi. J’ai commencé à parler à l’une des filles en anglais, elle m’a demandé si j’étais Syrien, si j’avais étudié en Syrie. J’ai répondu « oui » à ces deux questions. Alors, elle m’a dit de passer voir la responsable juste à côté.

Nous avons tout de suite détesté l’Allemagne, et partir en France semblait donc être une bonne idée. J’ai parlé avec un responsable de l’Ofpra qui m’a demandé mon âge, mon domaine d’étude avant de m’expliquer qu’il y avait en ce moment un accord entre la France et l’Allemagne qui pouvait me permettre de m’installer en France. Il m’a expliqué qu’en France les conditions étaient meilleures qu’en Allemagne, que là-bas, j’aurai un bon salaire, qu’ils ne choisissaient que les personnes cultivées et que c’est pour ça qu’il ne parlait qu’à moi. Ce responsable m’a aussi dit que le regroupement familial serait très simple. Mais qu’en Allemagne, tout le monde n’aurait pas de titre de séjour parce qu’il y avait beaucoup de réfugiés. À la fin de la discussion, je lui ai dit « je dois voir avec mon frère ».

Nous avons discuté pendant un bon moment avec tout notre groupe et finalement nous avons été cinq à décider de partir en France. On s’est inscrit à la dernière minute, avant le départ du dernier bus à minuit et demi. Les autres sont restés en Allemagne. Mes deux cousins avaient décidé de rester, mais ils nous ont rejoints deux semaines plus tard. On les a appelés pour leur dire qu’en France tout se passait bien pour nous. Eux disaient qu‘en Allemagne il y avait beaucoup de monde et que les conditions n’étaient pas géniales.

Mon frère savait qu’on pouvait passer de France vers la Grande-Bretagne alors il a dit « allons-y ». Moi, par contre, le responsable de l’Ofpra m’avait convaincu en parlant de la France. C’est cette même organisation qui m’avait dit qu’ils allaient accueillir officiellement vingt cinq mille Syriens. Finalement, ils n’en ont pris que trois cents. On a su ça quand d’autres syriens sont arrivés plus tard en France. Ils nous ont dit qu’après en avoir pris trois cents, « l’offre spéciale » avait pris fin.

A mon arrivée en France, des gens qui étaient dans les premiers bus nous ont téléphoné après être arrivés alors qu’on était encore en route pour nous dire comment était l’accueil. Ils nous ont dit que c’était bien, qu’il y avait beaucoup de monde pour les accueillir, des gens de la mairie, des journalistes, des policiers, etc. En fait, ça nous a plutôt effrayé car on voulait à priori poursuivre jusqu’en Angleterre. Finalement quand on est arrivé à Paris, il n’y avait ni journaliste, ni rien du tout. Ils nous ont juste déposés dans un hôtel, porte de Bagnolet. Il n’y avait personne du gouvernement juste des gars de l’hôtel qui nous ont aidés à porter les valises. Ils étaient sympas. Et voilà, on était en France. - Pourquoi êtes-vous finalement restés en France ?

- Le lendemain soir, des associations, notamment Emmaüs, sont venues nous voir à l’hôtel. Il y avait avec eux une syrienne qui nous expliquait que nous allions bénéficier d’une très bonne situation en France : une carte de séjour de dix ans, l’asile politique, qu’on pourrait poursuivre nos études, et que le regroupement familial serait facilité. Les associations sont parties, et là elle nous a fait comprendre que nous avions de la chance d’être arrivé au moment de cet accord entre la France et l’Allemagne, que tout le monde ne bénéficierait pas de ces avantages. Mon frère et un de ses amis voulaient quand même partir à Calais. On s’est disputé car je préférait qu’on reste ici. D’autres qui sont arrivés avec nous sont partis à Calais directement. Ils nous ont appelés et nous ont dit qu’il dormaient dehors, que c’était très dur et que c’était très difficile de passer. Ça a calmé mon frère et son ami qui ont alors décidé de rester. Mais les responsables français n’étaient pas « rassurés » que quatre d’entre nous soient partis pour Calais. Du coup, ils ont apporté à l’hôtel tous les papiers pour faire la demande d’asile et de quoi prendre les empreintes digitales. L’Ofpra venait aussi à l’hôtel, nous donner des billets pour aller au cinéma ou aller voir des matchs de foot. En même temps ma famille, mes amis, tous me disaient de quitter la France, qu’on ne faisait pas le bon choix, que la situation des réfugiés n’était pas bonne ici, que j’allais galérer. En réalité, un mois plus tard, on a obtenu la carte de séjour de dix ans. À ma connaissance, il n’y a que les trois cents dont je parlais qui ont eu cette chance. Beaucoup de gens qui sont arrivés ici, avant ou après moi, n’ont pas obtenu de carte de séjour ou alors n’ont eu le droit qu’à celle d’un an. Petit à petit, on comprenait à quel point nous étions privilégiés.

- Itinéraire à pied de Izmir à Paris.

- Pendant le voyage, dans quel pays les rapports avec les autorités étaient-ils particulièrement difficiles ?

- Je vais commencer par dire où ils étaient bons. D’abord en Grèce, surtout à Athènes. Les policiers étaient très sympas, nous nous sentions comme des touristes. En Macédoine, c’était assez terrible, les camps étaient bondés, sales, etc. En Serbie, nous n’avons presque pas vu la police sauf quand ils ont encerclé le camp et au moment du passage de la frontière. En Hongrie, ce sont les pires policiers que j’ai vus de toute ma vie ! Mais malgré tout, on a quand même rencontré un policier sympa là-bas qui nous a guidé vers les bus. En Autriche, les policiers étaient tellement agréables que l’on n’aurait pas cru que c’était des policiers. En Allemagne tous étaient désagréables et stricts. Et je rajouterais quand même que la police française ressemble fort à la police hongroise, les mêmes regards, le même ton, la même manière de faire peur aux gens !

- Pendant ce trajet, est-ce que vous communiquiez avec les autres nationalités comme les Afghans qui avaient beaucoup plus de difficultés à passer les frontières ?

- On communiquait très peu et il n’y avait pas vraiment de « collaboration » entre nous. En fait, même avec les autres Syriens, il y avait peu d’interaction ou d’entraide. Chaque groupe fonctionnait ensemble et chacun se souciait de sa famille. En réalité, les gens ne se demandaient pas d’aide les uns les autres. Chaque personne pensait à son propre voyage et à celui de son groupe.

- Ça ne vous a jamais traversé l’esprit de vous organiser à plusieurs pour obtenir quelque chose, dans les camps par exemple ?

- Pendant le voyage, je n’ai rien vu de cette ordre-là. Par contre, en France dans l’hôtel, certains avaient de la famille en Allemagne et donc ils ont demandé au responsable de l’État français le rapatriement d’un ou plusieurs proches en France. Pour appuyer ces demandes, les intéressés ont parlé à des journalistes et avec des gens d’Emmaüs. À ce moment-là, il y a deux personnes de l’Ofpra qui nous ont expliqué que nous vivions dans le luxe, que l’État payait notre hôtel et que le budget nécessaire pour tout cela était épuisé. Il finissait toujours par nous dire « VOUS AVEZ DE LA CHANCE », ce qui était vrai. Même à la préfecture, on avait une file spéciale où on ne faisait pas la queue. Même les employés à la préfecture étaient très surpris de la situation. Ils nous disaient « ce n’est jamais arrivé dans l’histoire de la France que des cartes de séjour soient distribuées si rapidement après l’arrivée ».

- Que te reste-t-il de ce trajet, qu’est ce qui ressort de tout ça dans ta mémoire ?

- On a eu de la chance ! Après, il y a des souvenirs marquants comme le moment où on s’est perdu dans la forêt en Hongrie, la traversée de la frontière turque en partant du secteur est d’Alep. Il y avait beaucoup de policiers d’un côté et de l’autre de la frontière, les mines c’était stressant. Et aussi, bien sûr, la traversée en zodiac qui coule.

- Revenons un peu en arrière, « reminiscing » comme disent les Américains… Pensais-tu en partant de Syrie trouver une manière de continuer le combat commencé quatre ans avant, en arrivant en Europe ?

- Non, je ne crois pas. Sur le chemin je pensais beaucoup à ma famille, à mes amis restés derrière en Syrie. En arrivant en France, je ne pensais pas du tout à continuer quoi que ce soit, j’étais juste dans une sorte de choc culturel. Je découvrais plein de nouvelles choses. Mais maintenant, oui, je réfléchis beaucoup plus à tout cela grâce aux rencontres que j’ai faites. Et aussi beaucoup d’autres Syriens me font me rendre compte de la situation. Et le fait d’avoir réglé tous mes papiers, d’avoir maintenant une situation stable me donne plus de temps pour penser à ce qu’il s’est passé et ce qu’il se passe encore.

- En arrivant as tu été surpris de la manière dont les français conçoivent le conflit en Syrie ?

- Oui, bien sûr ! J’étais très surpris de voir que la plupart des gens que j’ai rencontré ne savent pas vraiment ce qui se passe. Je dois très souvent expliquer aux gens pourquoi je suis contre Bachar al-Assad ! Quand on était en Syrie, on pensait qu’à l’extérieur du pays les gens étaient sûrement en train de penser à nous ou même d’œuvrer pour nous. Mais quand je suis sorti, je me suis rendu compte qu’ailleurs la vie continue normalement. Ma perception du conflit a changé en venant ici car il y a des choses dont j’avais entendu parler avant de partir mais sans être sûr que c’était vrai. Comme le fait que beaucoup de gens considèrent les opposants à Bachar al-Assad comme des terroristes. Ça, je l’ai découvert ici. C’est aussi en arrivant en France que j’ai compris que ce que nous avions fait était rare, que ce n’est pas tous les jours qu’il y a un peuple qui affronte son gouvernement. Je pensais qu’il y avait des révolutions partout dans le monde ! Je n’avais pas vraiment une perception très claire de l’histoire, de tous les combiens de temps ça arrive. C’est en quittant la Syrie que je me suis rendu compte que dans pleins de pays les gens ne sont pas du tout contre leur gouvernement mais plutôt très contents. Ou plutôt qu’ils vivent bien sous leur gouvernement. Je trouve ça normal qu’il n’y ait pas une révolution comme chez moi, mais je suis surpris qu’il n’y ait pas plus de soulèvements, surpris de voir que beaucoup ne s’intéressent pas à ce qu’il se passe, qu’ils vivent comme des robots. Parfois, j’ai l’impression qu’ils ne voient pas les gens qui dorment dans la rue. Je me suis aussi rendu compte que beaucoup de monde aurait un mal fou à assumer les conséquences d’une rébellion comme en Syrie. Par exemple : là-bas beaucoup de gens vivent sans électricité ou avec très peu. Je suis sûr qu’ici les gens ne peuvent pas vivre sans électricité ou sans les services de l’Etat.

- As-tu le sentiment d’avoir, à un moment, fait un choix ? Des gens ont quitté dès le début la Syrie, d’autres restaient à la maison pendant les manifestations, d’autres encore rejoignaient les zones du régime. Est-ce que toi, consciemment, tu t’es dis « je vais en manif, je participe à organiser des manifs, je rejoins le camp des révolutionnaires » ?

- Non, je n’ai pas vraiment choisi d’être un révolutionnaire. Je viens d’un quartier et d’un environnement social où tous les gens se sont engagés dans cette voie. Mais maintenant, je pense que la révolution à Deir ez-Zor est morte.

- Pensais-tu déjà que la révolution était morte quand tu es parti de Syrie ?

- Je pensais que tout serait provisoire, même mon départ et mon exil. Je pensais revenir rapidement. Je pensais que Bachar partirait vite. En arrivant en France, je regardais le conflit sur internet. Aussi, quand j’ai quitté la Syrie, je pensais que les gens à l’extérieur s’intéressaient et savaient ce qu’il se passait, qu’ils étaient au courant. Quand je suis arrivé ici, j’ai vu que la plupart des gens étaient mal informés ou s’en foutaient. En comprenant que nous étions seuls, je me suis dis que c’était foutu.

- La dernière fois tu nous disais ressentir un malaise d’être en France, d’être bien ici alors que d’autres sont toujours en difficulté en Syrie.

- Je ressens toujours de la honte ici, ce n’est pas ma place. On a commencé une révolution, ce n’est pas que je pense avoir trahi en partant mais ce n’est pas facile. Il n’y avait pas d’autres solutions. Parfois, je me dis que j’ai fait ce que j’ai pu, et voilà. Je suis parti car il n’y avait plus d’autre solution que de se battre et je ne savais pas aux cotés de qui me battre à Deir ez-Zor. En voyant les gens qui meurent, qui ont faim, qui n’ont pas d’électricité, je m’en veux car ici, on est bien on a tout ce qu’il faut, on est en sécurité. Maintenant, j’essaye au moins de bien me souvenir et de m’occuper de mes amis et de ma famille. Avant, je voyais des Syriens qui faisaient le choix d’oublier complètement, de faire une sorte de blocage dans leur tête. Maintenant, je commence à réussir à repenser à tout ça clairement car j’ai rencontré d’autres Syriens qui continuent à s’y intéresser. Ce que j’ai vécu m’a changé pour toujours, j’ai appris plein de choses là-bas sur le chemin, et même ici. Mais depuis que j’ai quitté ma maison à Deir ez-Zor, je n’ai jamais eu de sentiment de stabilité, et je sais que je n’aurai plus ce sentiment. Où que j’aille, je ne serai pas à ma place. Pour ne pas oublier, pour ne pas me ramollir, pour garder la rage, je regarde toujours des vidéos de la guerre là-bas, des bombardements, des combats.

Ayat AL kursi ( le verset du Trône ) by Mohamed-Housni

Le récit s’achève ici. La suite rassemble quelques commentaires sur le voyage ainsi qu’un retour sur son vécu après plus d’un an passé en France.