- Pour commencer, peux-tu nous expliquer ce qui t’as emmené en Syrie ?

- L’actualité politique du moment. Il y avait des révolutions en chaîne dans le monde arabe qui suscitaient beaucoup de questions. On assistait à des bouleversements qui étaient importants, et des expériences révolutionnaires se déroulaient sous nos yeux. On a d’abord voulu se rapprocher de cet endroit pour rencontrer des gens, pouvoir en discuter, pour voir un peu leur expérience. Mais il fallait trouver la bonne manière de faire le voyage. L’idée initiale était alors de se rendre dans un camp de réfugiés à la frontière turco-syrienne, côté turc. On n’a alors pas de projet défini, juste une info postée sur facebook qui disait rechercher du monde pour aider sur le camp. On décide alors de saisir l’occasion pour se rapprocher de la situation syrienne et de commencer par mener des entretiens pour récolter des paroles, des récits autour de la souffrance liée à la guerre, sans trop savoir comment s’y prendre. La question est vite réglée : on s’est fait virer du camp dès la première journée pour des raisons obscures, sans doute des problèmes diplomatiques. Les turcs n’étaient pas tout à fait favorables d’avoir une présence étrangère au sein de leurs camps. Quoi qu’il en soit, on se retrouve dehors à la fin de la première journée et là, on rencontre des combattants de l’ASL, on discute longuement avec eux. Le choix est vite fait : on n’avait pas l’argent pour aller se balader en Turquie et les Syriens de l’ASL nous invite à les suivre en Syrie.

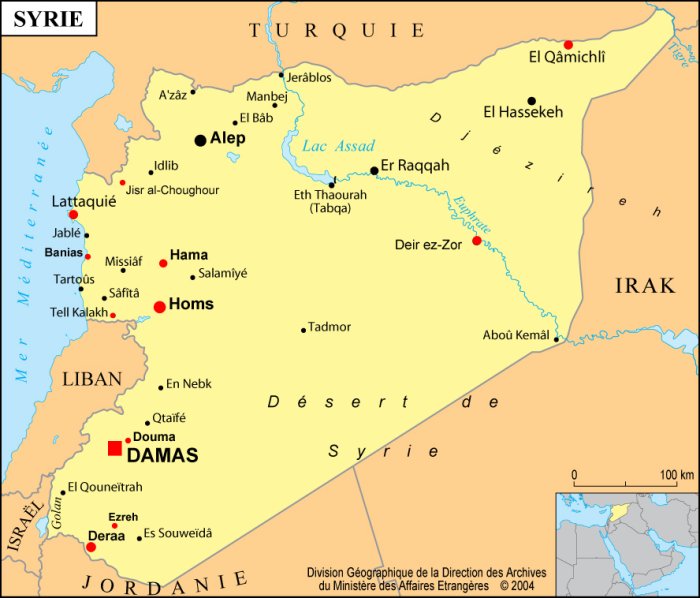

- Vous partez donc en Syrie et rejoignez Azaz, une petite ville située à trente kilomètres au nord-ouest d’Alep, proche de la frontière avec la Turquie. La ville a été prise par les rebelles la veille. Vous assistez alors à sa libération.Peux-tu nous décrire ce moment ?

- Je n’avais jamais imaginé ce que j’ai pu voir à ce moment-là. C’était déjà la guerre mais c’était aussi pleins de personnes qui faisaient une révolution. On voyait des gens qui croyaient au monde et en ce qu’ils faisaient, qui avaient des horizons. Ils parlaient de révolution. C’était le genre de discours auquel je n’avais jamais été confronté concrètement avant cette expérience-là. Ce qui m’a beaucoup fasciné c’était à la fois le discours proprement révolutionnaire, la façon dont tu parlais de ce que tu étais entrain de faire pris dans un contexte de guerre, et la façon dont tu organisais la vie quand tu avais libéré un territoire. Quand la ville devient libre, quelles sont les premières tâches que tu prends en charge, une fois que t’as fait les tâches sanitaires, de déblayer les corps, d’enterrer les morts, comment tu réorganises la ville ? Les discours appartenaient au registre sémantique de la révolution. C’était le langage de la puissance et de la création. Les combattants expliquaient avec fierté combien la lutte les avaient transformé, les avaient fait devenir d’autres hommes. Leurs mots laissaient entendre que leur emprise sur les choses s’étendait et se concrétisait. Ils formaient les lendemains. Leurs discours laissaient apparaître qu’un nouveau monde s’ouvrait à eux ; un monde où le quotidien n’est plus fait d’accomodements à celui-ci mais plutôt d’appropriations et d’actes concrets. En 2012, ils s’attendaient à une victoire imminente. La réalité n’était pas redoutée. Au contraire, elle éveillait les possibilités.

- Qui étaient ces libérateurs d’Azaz ?

- C’était des gens ordinaires. En 2012, il y avait bien sûr une organisation militaire, des brigades organisées, une hiérarchie, toute une série de dispositifs parce que tu ne mènes pas un combat n’importe comment. Mais il y avait aussi énormément d’improvisation. C’était des gens qui étaient formés en 15 jours, beaucoup n’étaient pas politisés, n’avaient aucune expérience de la guerre, même s’ils comptaient dans leurs rang quelques anciens militaires qui avaient déserté. Ils s’étaient engagés avec pas-grand-chose et avec ce pas-grand-chose avaient réussi à libérer leur ville. Ils nous ont longuement parlé de la libération de leur ville comme leur grande victoire. Et c’est vrai que j’ai eu beaucoup de fascination de voir qu’avec peu de choses - peut-être une détermination assez importante et aussi le courage de l’action - ils avaient été capables de libérer leur territoire. Et donc, de là, est née cette fameuse question qui me taraude toujours aujourd’hui : comment ta déception à l’égard du monde, de la vie telle qu’elle se passe tous les jours, n’est pas seulement ruminée et enfermante ? Comment avec d’autres tu essaies d’agir, d’être dans un engagement politique ? Comment tu aimerais que le monde soit ordonné pour que tes aspirations de vie coïncident avec cet ordre-là ? Et comment l’autre, dans ces moments-là, va énormément t’interpeller sur la façon dont le monde pourrait être pour ne pas souffrir, pour y trouver des voies d’accomplissement, y trouver une place. Pour occuper le monde. Ces questions sont aussi présentes en France, dans les récents mouvements sociaux. On sent qu’ils se passent beaucoup de choses, qu’il s’exprime indéniablement un désir de monde, tout du moins un désir de réappropriation du monde. Ces mouvements me laissent penser qu’il se développe une forte énergie pour faire en sorte que ce monde devienne enfin le notre. En Syrie, lors de mes premiers voyages, les gens parlaient tout le temps de politique, c’est-à-dire de comment ils voudraient que ce soit après Bachar. Ils se disputaient tout le temps mais c’étaient des bonnes disputes parce qu’ils étaient entrain de préparer demain.

- Quels rapports les combattants entretenaient-ils avec vous ? Comment les combattants vous voyaient-ils ?

- Au départ, ils nous voyaient comme des occidentaux qui allaient écrire et parler. Pour eux, ça faisait parti de la guerre médiatique. Ils avaient donc intérêt à bien nous accueillir. Je me souviens d’une anecdote. L’improvisé responsable de la com’ nous reçoit et nous fait faire un tour de la ville. Dans notre voiture, il y avait un journaliste turc. Il faut savoir qu’à cette époque, les journalistes commençaient déjà à ne plus venir parce qu’il y avait eu des enlèvements (trois journalistes hollandais avaient été kidnappés une semaine avant dans cette zone). Les journalistes restaient déjà à la frontière. Donc, il nous fait le tourisme de guerre, un peu classique, il nous montre des maisons détruites, il nous fait interroger la personne qui a perdu trois de ses filles, etc. On est pris dans l’organisation médiatique. Et puis, à la fin, il dit :

« - Bon, vous, vous restez ou quoi ?

- Oui, on reste autant que c’est possible

Par contre, le journaliste turc ils l’ont renvoyé à la frontière. Et, enfin, on a commencé à discuter et à passer du temps ensemble.

J’étais séduit par leur langage, leur exaltation, leur désir effectivement d’en finir, en tout cas avec leur régime, et c’était la raison pour laquelle je voulais continuer. C’est aussi parce que je ne comprenais rien. Je voulais rester plus longtemps pour comprendre ce qu’ils vivaient. - Peux-tu nous parler des brigades que tu as rencontré ?

- C’était des brigades composées d’environ cent cinquante hommes, qui se sont constituées davantage sur une base territoriale qu’idéologique. Aucun combattant nous a dit « Moi, j’ai rejoint cette brigade pour telle ou telle raison politique ou idéologique ». Aucun des hommes rencontrés n’appartenait au préalable à un parti politique, à un mouvement associatif ou à un courant idéologiquement déterminé. Leur passé militant était faible voire inexistant. Même si tous ont connu de près ou de loin les bains de sang de 1982 dans la ville de Hama, événement qui est une référence historique constante de la part des combattants. Ce sont donc des « combattants ordinaires », qui n’avaient aucune expérience de combats même si la plupart était passé par le service militaire. Seuls les plus âgés avaient une expérience puisqu’ils ont connu le soulèvement avorté de Hama. Donc, s’ils rejoignaient telle ou telle brigade, c’était parce qu’ils y avaient un frère, un ami, un cousin. Ils avaient quelqu’un de leur environnement existentiel qui était là-bas et qui leur avait dit du bien de cette brigade. Il faut aussi savoir que beaucoup d’entre eux changeaient régulièrement de brigades – et là, je parle d’avant 2014. Jusqu’à six ou sept brigades en peu de temps, en trois ans. Pour établir rapidement une hiérarchie des critères dans le choix de leur brigade, on peut dire que ce qui les intéressait le plus, c’était d’abord qu’ils aient une attache, quelqu’un qu’ils connaissaient. Deuxièmement, les conditions matérielles de la brigade : il fallait qu’elle soit bien équipée militairement, qu’il y ait vraiment et suffisamment d’armes, qu’elle ait les moyens d’être sur le front. Et troisièmement, il fallait être sûr d’avoir un rôle au sein de la brigade. Dans la guerre, il y a cette hiérarchie de l’honneur, de la dignité qui fait que, en gros, si c’est pour garder un check-point tu te fais un peu chier. On peut mettre les plus jeunes là-bas. L’idée c’était quand même d’être sur le front, d’être actif, de sentir que ton geste avait quand même une certaine utilité. Et donc, évidemment, les brigades prisées étaient celles qui occupaient concrètement le front, et qui permettaient à la personne d’avoir un rôle concret. Dans ce genre de situation se pose toujours la question de ton utilité, de ta contribution. Quand t’es pas médecin, quand t’es pas ophtalmo, quand tu n’exerces pas un métier comme ça, qui sont rares à ces moments-là parce que la plupart de ces gens-là étaient partis, cette contribution n’est pas toujours facile à définir. Si tu sais rien faire de particulier, comment tu prends part à tout ça ? Beaucoup venaient en disant « moi, je suis juste là, faites ce que vous voulez avec moi ». Ensuite, avec le temps et la formation acquise, vouloir changer de brigade peut arriver. Tu changes soit à cause d’affaires internes, soit par ennui parce que les brigades n’étaient peut-être pas si active que ça. Faire des rondes mais sans combattre, ça peut être ennuyeux. Dans le combat, tout devient beaucoup plus clair, l’ennemi est en face de toi.

- Quand tu parles du temps de la guerre, tu évoques beaucoup l’ennui. C’est un aspect de la guerre que tu voulais montrer dans ton film ?

- Oui, on tenait vraiment à le montrer parce qu’il se trouve qu’on s’est beaucoup ennuyé, on a beaucoup essayé de tuer le temps. En fait, on s’est pas beaucoup ennuyé parce qu’on parlait de pleins de choses, on se marrait souvent, mais il y avait quand même tout un temps inoccupé qu’on devait sans cesse combler. Et, de fait, s’ennuyer n’est pas une chose qu’on imagine vivre dans ces situations-là. On s’attend à l’urgence du combat. À la fois tu t’ennuies, à la fois t’es systématiquement attaqué. Dans la région au nord de Hama, c’était une trentaine de bombardements quotidiens. Chaque bombardement, c’est deux barils [4] qui tombent. Ça fait beaucoup dans la journée. Il y a aussi les nuits sans sommeil, en permanence sur le qui-vive. Et, en même temps, des heures où t’as rien à faire. C’est très bizarre, il y a une sorte de contraste où la pression est systématique et la vie est très lente. On a voulu en parler parce que, quand on se lance dans une guerre, on ne s’attend pas à ça. Et du coup, cet ennui est souvent mal vécu. Comment t’y fais face, comment tu l’occupes, comment tu gères ces moments où tu es un combattant qui ne combat pas ? Parce que l’idée c’est quand même de s’ennuyer le moins possible, de pouvoir être utile et de pouvoir être dans un combat. Donc le film parle beaucoup de ça parce qu’on était là avec eux quand ils s’ennuyaient.

- Et alors, à quoi il ressemblait ce temps sans combat ?

- Et bien c’est la camaraderie. C’est-à-dire de la vie ensemble, parfois chiante, du genre savoir qui va faire à bouffer cette fois, etc. Des disputes aussi entre des personnes parce que tu vis dans la promiscuité pendant quand même pas mal de temps, t’as aucun espace de liberté, c’est un espace très étroit. Voilà, il y a ces querelles entre les uns et les autres. Et il y a d’autres moments.

D’autres moments comme celui-ci. Nous étions sur une ligne de front. Nous étions derrière une maison pour se mettre à l’abri, à seulement cent mètres d’une position du régime. Ça clashait fort. Ils étaient sur une ligne de front et on était dans une maison à cent mètres d’une position du régime. Les mecs sont entrain de manger et il y a un type qui chante une chanson révolutionnaire. Tout le monde se met à chanter alors qu’à cent mètres il y a un combat. On a enregistré cette chanson qui est très belle et qui est très bien chantée, d’abord écoutée puis reprise par tout le monde. Chanter ensemble, rigoler, faire semblant de se battre, on s’amusait souvent à se bagarrer, voilà c’est comme ça qu’on tuait le temps. En regardant des vidéos, en jouant à des jeux vidéos, très souvent à des jeux de guerre, mais des jeux de guerre dans lesquels ils ont des hélicoptères et des avions. Ils reconduisaient ce qu’ils vivaient au quotidien mais, cette fois-ci, dans le virtuel, en étant pilotes d’avions, d’hélicoptères.

C’était leur revanche sur l’espèce de truc abstrait que t’as tout le temps devant toi, qui est le pire de tout et que tu ne fais que subir. Autant l’homme, tu peux le voir, tu peux l’atteindre, autant l’avion et l’hélicoptère c’est le truc qui bourdonne tout le temps, qui est au-dessus de toi, qui fait des tours autour de toi, avant de piquer, avant de balancer son baril. C’est une menace permanente, et en même temps une abstraction. Il y avait toujours des types à tirer à la kalasch sur l’hélicoptère. Évidemment, t’as une chance sur trois millions de l’avoir.

Cette espèce d’abstraction déshumanise la guerre. C’est de l’acide que t’as au-dessus de toi. En même temps les effets sont hyper concrets. Ça taraude toujours l’esprit d’être confronté à cette impuissance, cette asymétrie militaire qui m’a aussi permis de mieux comprendre pourquoi ils étaient capables d’avoir des stratégies du type « il vaut mieux qu’il y en ait un qui se fasse sauter au check-point pour libérer un espace plutôt qu’on ait à affronter quelque chose qui te rend complètement impuissant ».

La seule scène de combat qu’il y a dans le film est assez significative parce qu’ils combattent des hommes tout en faisant face à l’attaque de deux hélicoptères. Ils sont à la fois entrain de scruter le ciel et de scruter les hommes sur terre. Autant les hommes qu’ils ont en face, c’est un combat d’égal à égal - même si en face ils sont beaucoup plus équipés. Mais le ciel, c’est quelque chose que tu ne maîtrises jamais. Le seul truc que t’as à faire c’est de regarder. Chacun se met à regarder le ciel et à guetter la première explosion. Après, il y a de la poussière, et du coup, tu ne le vois plus. T’essaies alors de deviner où ça va tomber. - Qu’est-ce que tu as compris du passage à la prise d’armes ?

- Je ne l’ai pas compris, je l’ai écouté. Et dans ce qu’on m’a raconté il y a deux dimensions qui m’ont paru essentielles. Première chose : ils ont tous naturalisé le passage aux armes : « c’est ce qu’il fallait faire ». Tous les gens que j’ai rencontré ont tous fait des manifestations et ont tous été amené à prendre les armes. Ils en parlent comme d’une évidence, c’est-à-dire qu’il n’y a pas d’autre explication que la nécessité de lutter pour leur vie. En face, ils les tuaient, la répression est très brutale. Ils m’ont tous fait le récit de ce qui leur est arrivé. Tous ont été dans les prisons de Bachar, ont été arrêté au début du mouvement, ont connu des épisodes de torture, d’enfermement, etc. Ils ont tous témoigné de la violence du régime à leur égard, et donc ils ne présentent jamais les choses comme un dilemme du genre « est-ce que je prends les armes ou est-ce que je peux faire autrement ». Non, ils te présentent tous la prise d’armes comme « il fallait qu’on le fasse, il fallait qu’on défende notre ville, il fallait qu’on défende nos vies ». Cette naturalisation n’est peut-être pas si étonnante étant donné que je parle de combattants qui retraduisent leur expérience deux, trois ans après. Peut-être qu’avec le temps les questions s’oublient. Je te donne pour l’exemple un extrait de conversation avec un combattant de la région de Hama : « Je n’ai jamais hésité à m’engager. Très franchement, on pensait que ça allait durer quelques mois. Mais je peux te dire que je n’ai jamais hésité. Ma conscience est légère sur ce que je fais ici […] Il fallait utiliser les armes. Au début, on a une idée technique de ce qu’est une arme. Ce qui était compliqué, c’était d’attaquer des gens qu’on était susceptibles de connaître parce que c’était un voisin, quelqu’un avec qui ils on a fait le service militaire. Bref, il est toujours possible qu’en face, se soit une connaissance. Mais on n’avait pas le choix, il fallait bien se défendre. […] Au début, on ne visait pas les soldats. Mais quand on a vu les réponses impressionnantes qu’ils nous infligeaient, on a dû les viser ». Et la deuxième dimension, c’est le passage au « nous ». C’est-à-dire que l’acte de passage aux armes n’est jamais individuel, en tout cas ils ne le présentent jamais comme quelque chose d’individuel. Ce n’est pas une espèce de délibération individuelle. Mais plutôt comme un « on », comme un « nous ». Ils s’intègrent immédiatement avec d’autres. C’est aussi ce qui fait que le passage aux armes a été facilité. J’ai posé des questions vraiment très lourdes, même vraiment nulles, je suis allé jusqu’à leur demander « vas-y explique moi ce truc-là, je comprends pas, quand tu prends ton armes la première fois, enfin je veux dire c’est pas évident, comment tu te sens, quand tu dois tirer pour la première fois, tu dois prendre en vue quelqu’un, c’est quand même pas évident, etc. » . Cette façon de penser c’est celle de quelqu’un qui l’a jamais fait. Et, évidemment, cette question est vraiment naze parce que ça te renvoie à un acte individuel. Et ils ne répondaient jamais à ça. Il y a un gars au début du film qui dit « tu te sens plus fort avec ton arme, tu te sens plus en sécurité ». C’est le seul qui répond que l’arme lui donne une puissance, qu’elle peut dompter sa peur. Les autres m’ont plus raconté des anecdotes du genre l’attaque d’un check-point, ça dure deux minutes et tu te casses. On s’habitue à ça par des actes très court. Par des actes très réduits dans le temps. Une offensive à un moment donné, où on va au clash pendant deux minutes. Et après, on se retire. Et je crois que progressivement ils se sont habitués à aller au clash aussi parce qu’ils se sont aperçus de l’efficacité de ce qu’ils étaient entrain de faire.

- Tu présentes souvent votre film par un double objectif : restituer les récits des combattants qui se sont lancés dans le soulèvement contre Bachar al-Assad et venir questionner le temps de la guerre. Peux-tu nous en dire plus ?

- Notre film cherche à raconter l’expérience d’une brigade en 2014, dans le conflit syrien. C’est vraiment centré sur cette brigade-là et on a surtout pas la prétention d’une quelconque généralité. Le projet c’est à la fois de produire du récit, de donner la parole à ceux qu’on entend finalement pas tant que ça. En France, vous voyez bien la réaction qu’il y a eu avec la Syrie. Très rapidement, il y a eu une disqualification de ce qui s’y passait. Dès 2011, on parle de combattants étrangers qui s’y rendent alors que ça ne représentait rien du tout à l’échelle du soulèvement. Dès le départ, une tendance à disqualifier ce qui est entrain de se passer prend toute la place dans le discours. Donc, nous on avait envie de redonner la parole à ceux qui se sont soulevés. Je me souviens en 2012, dès qu’on faisait un entretien, ils parlaient tous les uns en même temps que les autres, c’était un joli bordel. Ils avaient envie de parler, de raconter pleins de choses. Du coup, même si c’est trois ans après le début du soulèvement, le film a comme ambition de laisser aux combattants le soin de formuler ce qui les a conduit à se lancer dans ce mouvement. Et donc de répondre à une de mes questions à savoir « qu’est ce qui nous conduit à faire ce qu’on fait ». On a essayé de restituer ça. Même si je pense qu’il n’y a pas assez de paroles dans le film. La deuxième chose, c’est sur leur ordinaire. On ne veut pas fétichiser l’ordinaire, on évite l’enthousiasme du genre « les détails de la vie, c’est génial ». On essaie plutôt de relier les détails à l’expérience du monde, un monde qui configure notre manière de penser. On met en parallèle systématiquement leurs mots avec l’état du monde qui est le leur à ce moment-là. Essayer de faire sentir la pression de ce monde-là qui est très chaotique et où tu perds ton rapport ordinaire à la vie. Comment tu arrives à penser le présent quand tu n’as plus du tout d’attache autour de toi, quand tu n’as plus aucune assurance du monde ? Quand je parle de l’assurance du monde, je parle de la matérialité du monde. Cette table-là existe, elle sera là demain. Cette maison-là existe, elle sera là demain. Ça, c’est une manière de nous assurer la garantie du monde. Or, eux, ils vivent dans un monde qui n’assure pas cette matérialité. Dans le film, il y a une scène dans une ferme. Un mois après, elle n’existait plus. Tout ton paysage, tout ce qui est là est possiblement très précaire. Ça donne une non-assurance, une perte du monde. Ce sont aussi les être humains qui te garantissent l’existence du monde. Ce sont tes amis, ceux avec qui tu te retrouves, etc. Tout ça garantit une espèce de stabilité à laquelle tu peux te rattacher. Or eux, ils ont perdu ces deux choses-là. Ils ont perdu à la fois la matérialité de leur existence, et ils perdent aussi leurs amis. Tous les jours, il y avait un enterrement. Quasiment tous les jours, ils partaient enterrer une de leurs connaissances, un ami, un proche. C’est pourquoi il y a trois enterrements dans le film. Ce que ce film essaie de faire sentir, c’est comment, dans cette perte de monde, cette coupure à l’égard du monde, tu refabriques pour autant un quotidien, un quotidien fait de choses certes très étroites et très mineures, mais qui redonne du sens. C’est de montrer que c’est dans le creux des décombres qu’ils tentent depuis plusieurs années de s’organiser une vie commune et un peu régulière tout en poursuivant le combat.

- Ce que tu racontes à propos de cette « perte de monde » peut entrer en contradiction avec l’enthousiasme des débuts, notamment quand tu nous parlais de l’ambiance révolutionnaire lors de la libération d’Azaz. Comment, selon toi, les combattants avec qui tu as partagé du temps ont-ils continué à trouver la force de se battre, dans la durée, avec un horizon victorieux de moins en moins évident ?

- J’interprète beaucoup le retour à la religion comme étant un moyen de faire face à cette coupure à l’égard du monde. C’est la ressource la plus pratique qui te permet de puiser des réserves de sens. En plus, tu sais que tu vas pas gagner. En 2014, plus personne ne disait qu’ils allaient gagner, alors qu’en 2012, ça leur semblait évident. Ils en étaient persuadés. En 2014, plus du tout. Leur blague, à chaque bombardement, c’était toujours la même : « c’est bon, les gars, on va mourir, c’est maintenant ». En 2012, jamais j’ai entendu ça. Le changement qu’on voyait c’était celui-ci. Je les avais quitté en 2012 avec une grande exaltation, j’étais moi-même exalté. Je repérais dans leur discours beaucoup de subjonctif, de rêves, de réflexions du genre « on est entrain de changer l’histoire, on est des acteurs de l’histoire ». C’est impressionnant de pouvoir se dire ça. Tu es entrain de faire l’histoire ! Alors qu’en 2014, je voyais quelque chose de beaucoup plus cynique, avec l’effet d’une espèce de routine de la guerre qui oblige à la fois à de la discipline, de l’ordre, des hiérarchies, des brigades, des discussions tactiques qui progressivement font perdre tous les débats initiaux sur le sens d’une révolution. En 2012, je les entendais toujours parler en soirée de comment ça serait après Bachar, ils se félicitaient de ce qu’ils étaient entrain de faire. En 2014, ces questions sont mortes. On ne parle ni du passé, ni du futur. On se demande juste : « Il s’est passé quoi dans ta ville ? Ils en sont où les copains ? ». C’est que l’enlisement dans la guerre change l’ambiance. Les lignes de front à partir d’un certain moment ont très peu bougé. Pendant très longtemps à quelques mètres près, les lignes ne bougeaient pas. Ils avaient très peu de victoires sur lesquelles s’appuyer pour redonner de l’énergie à ce qu’ils étaient entrain de faire. Il y a une espèce d’enlisement donc, une routine qui se créée. Cette routine-là m’a assez étonné, c’est une routine qui fait que tu organises ton quotidien concrètement, que tu continues à vivre, que tu t’habitues à vivre la guerre. Ça devient une espèce d’habitude de tous les jours. J’ai eu l’impression à ce moment là que ça tuait les questions. Et puis, il y a la question de la discipline. Autant en 2012, ils s’autorisaient beaucoup de liberté, tu viens un peu, tu progresses dans la hiérarchie des révolutionnaires, tu as des horizons qui s’ouvrent concrètement devant toi. Tu occupes des places que t’avais pas occupé avant. Maintenant tout est vraiment très tactique. Pour être efficace face à une puissance militaire qui est toujours plus forte, tu es obligé de te coordonner énormément. L’opposition a aussi du se militariser et ça produit un certain effet. Les discussions sont devenues d’ordre tactique, on discute de coordination et on n’est plus dans des débats sur les possibles. La coordination prend le pas sur le possible. Dans les discussions quotidiennes, c’était une différence majeure que je voyais. Il y a l’enlisement donc, mais aussi la perte de l’espoir. Parce que, de fait, ils n’ont pas vu advenir ce qu’ils avaient rêvé. En 2012, deux trois jours avant qu’on parte, on nous dit que Bachar était dans un avion pour pour quitter le pays, mais évidemment ça ne s’est pas passé. Il y a même eu un redoublement des bombardements. Et il y a aussi les disputes internes. Au bout d’un moment il y a toutes sortes d’histoires entre des brigades concurrentes, les reproches de ne pas avoir fait telle ou telle chose. Il y a une scène dans le film qui le montre où deux combattants ragotent un peu tous les deux. Il s’agit de notre traducteur qui était aussi un combattant et un autre qui est la personne qu’on suit le plus dans le film. Ils se retrouvent, discutent, ils ne sont pas de la même brigade, ils se connaissent un peu, ils ne sont pas très amis, ils sont dans des cercles idéologiques d’ailleurs très différents, mais peu importe. Ils se retrouvent là, à discuter, et en fait ils font du ragotage, en disant que telle brigade n’a pas fait le boulot, que telle personne n’a pas prit ses responsabilités, d’autres voudraient les prendre mais les chefs ne veulent pas, etc. Un tas d’histoires tout à fait classiques. Cette scène montre comment les querelles entre les groupes arrivent - et là, je ne parle pas de querelles fortes qui aboutissent à des guerres entre brigades, comme en 2012-2013 où on commence à avoir des oppositions entre brigades qui sont parfois très violentes. Je parle vraiment d’un ordinaire où tu te disputes sur pleins de trucs, qui ont plus ou moins d’intérêt. Et ça produit de la paralysie. Ça contraste alors avec la solidarité qui est aussi le propre de l’expérience de la guerre. Ce qui vient compenser cette difficulté c’est quand même que tu es toujours soutenu par quelqu’un. Dans ces moments, il existe une espèce de solidarité intense qui te soutient dans ton quotidien.

- Tu as évoqué le rôle de la religion. L’islam a aussi pris cette place parce que c’est le seul récit à ce moment-là qui a permis d’affronter la dureté de la situation ?

- Déjà, je suis assez mal à l’aise de parler de ça dans le contexte actuel de crispation dès que tu parles de l’islam. Ça devient quasiment impossible, et je crois aussi que je n’ai pas parfaitement compris le rôle de l’islam. À la fois, c’est omniprésent, à la fois ce que je voyais là-bas contrastait énormément avec ce qu’on entend ici. Pour beaucoup, le soulèvement a été l’occasion d’un apprentissage de l’islam. Il y aussi eu des entrepreneurs religieux qui sont venus diffuser l’islam politique, et requalifier ce que les gens faisaient, retraduire les événements en termes religieux. Eux contrastaient singulièrement avec ceux que je rencontrais habituellement. Après précisément ce que ça venait faire, à part organiser la vie au quotidien, mettre toute une série de règles au quotidien auxquelles il fallait s’astreindre, ça ne changeait pas grand-chose sur ce qu’ils voulaient de demain. Il n’y avait pas de discussions politiques et théoriques sur ce que l’islam permettrait d’apporter dans la nouvelle Syrie de demain. C’était plus une moralisation des mœurs qui vient donner les critères pour une attitude juste dans une situation où tu n’as pas beaucoup d’indices pour savoir ce qui est juste ou pas. Je saisissais le rôle de l’islam comme ça. En 2012, ils parlaient déjà du jihad. La signification même de ce terme n’était pas toujours partagée. Les disputes étaient nombreuses quand il fallait donné un sens précis à cette idée. Et l’importance de cette question dans les conversations ordinaires des combattants témoignait aussi de la place de l’islam dès le départ dans le mouvement de protestation. Je me souviens d’une dispute qu’il y a eu entre des combattants à ce moment-là. Certains disaient que le jihad était la résistance. « Si demain ta famille se fait attaquer, tu fais la guerre à ceux qui t’ont attaqué ». Le jihad, c’était alors se défendre pour sa survie, c’était combattre pour la liberté. Toute participation à la révolution, qu’elle quelle soit, participait du jihad. Le discours témoignait d’une ouverture réelle et s’attachait à déconfessionaliser le conflit. Cette époque est révolue et évidemment, en 2014, le jihad ne fait plus polémique comme ça. Le jihad, c’est devenu le combat pour Dieu. Il y a eu un glissement dans la manière dont le jihad a été appréhendé. Et effectivement, je pense que l’islam est venu soutenir ce qu’ils étaient entrain de faire au moment où toutes les autres ressources argumentatives se sont épuisées. Il n’y a eu aucun autre récit politique qui est venu rivaliser avec celui-ci. Parce que l’exaltation révolutionnaire en soi, tu ne peux pas la faire survivre pendant deux ou trois ans, surtout quand ça n’avance pas. C’est quand même beaucoup plus compliqué. Si dans un tel contexte, tu n’as pas de réserve de sens, et bien tu ne peux pas mener le combat comme ça. Tu ne peux pas le faire que par habitude ou par routine. Ça joue l’habitude et la routine, mais ce n’est pas suffisant. Le religieux a fonctionné comme une formule à même d’asseoir la justesse de la cause révolutionnaire. Il refait ordre là où le monde paraît brisé. Il produit une certaine unité dans un contexte d’extrême dissociation. Beaucoup ont quitté la guerre en 2013. Et notamment au moment où les brigades islamistes ont été plus fortes. Certains ont pensé qu’il y avait une contradiction avec les idéaux révolutionnaires initiaux. Les combattants que j’ai vu sont ceux qui ont accepté cette requalification du combat et y ont trouvé du sens. Ils m’ont souligné qu’ils avaient découvert la religion pendant la guerre. Avant la révolution, la répression religieuse était intense. On nous a raconté beaucoup d’histoires où on les obligeait de se prosterner devant des photos de Bachar, qu’ils étaient battus s’ils priaient. Cette répression religieuse a créé des torts irréversibles.

- Au cours de ces quatre voyages, quels regards les combattants que tu retrouvais portaient sur l’absence de soutien ?

- Ils avaient un sentiment d’isolement très fort. Il y a une grande déception de s’être fait lâchés à la fois par les pays arabes et les organisations internationales. Au moment où ils étaient encore dans les manifestations, ils imaginaient qu’à un moment donné, forcément, il y aurait une réaction internationale, qui allait agir en leur faveur. La désillusion a été très rapide. Ensuite, ils n’ont plus rien attendu. J’ai peut-être entendu une seule fois un type qui disait qu’il faudrait une protection aérienne. Une résolution qui puisse empêchait Bachar al-Assad d’utiliser le ciel. C’est la seule fois où j’ai entendu ce genre de choses sinon c’était plutôt « mieux vaut qu’ils ne nous aident pas. Oui, ils peuvent nous donner des armes mais par contre on ne veut pas leurs militaires avec nous ». L’arrogance occidentale, ils l’ont vécue pendant des années. Mais là, ils la revivaient pendant le soulèvement, dans ce qu’ils étaient entrain de faire, dans un événement historique. Et ils avaient chaque jour l’occasion de rire de ça. L’utilisation des armes chimiques, par exemple. Obama avait dit « s’il y a utilisation d’armes chimiques, on va intervenir ». Il y a plein de preuves qu’elles ont été utilisées. Même nous en 2014, on a été témoin d’une attaque au chlore. On a prélevé des traces sur les vêtements. Ils étaient contents qu’on en soit témoin, qu’on puisse ramener les preuves. Ils se disaient que si c’était des français qui le disaient, peut-être que les gouvernants l’entendraient plus. Je me souviens de la réaction des médias français à cette époque. J’avais contacté une journaliste très connue, elle a dit « ah oui, c’est génial ça ! Oui, oui, ça nous intéresse ». Et l’info a été complètement passée sous silence. Les combattants ont vite compris qu’ils n’auraient pas d’aide, pas de soutien. Cette désillusion date de 2012. Même si, par ailleurs, de la part des populations occidentales, ils nourrissaient davantage d’espoir. Je me souviens d’un type qui me salue et me demande d’où je viens. Enjoué, il me dit « saluez vos peuples, mais ne saluez pas vos gouvernants ». Cette phrase-là m’a marqué, elle montre comment ils pouvaient imaginer une sorte de solidarité entre nos peuples. S’il y avait eu un soutien plus fort de notre part, je suis certain que l’impact aurait été important sur les orientations de cette guerre. Ils avaient toujours l’impression d’être disqualifiés dans l’espace public occidental, systématiquement discrédités. Du coup, ils avaient le soucis permanent de montrer qu’ils n’étaient pas ce qu’on représentait d’eux. Avoir besoin de le dire, de le répéter, c’est avoir compris que l’opinion occidentale n’est pas acquis à ta cause. Ils me demandaient souvent combien de personnes venaient aux manifestations en soutien à la Syrie. Et je leur disais qu’on n’a jamais été très nombreux. On n’a jamais dépassé les trois cent. Et ils étaient étonnés, effarés. Ils ne comprenaient pas que ça suscite si peu de soutien international. Et je pense que ce sentiment d’isolement doit être très dur, et produire beaucoup de doute. Ça te met dans un rapport assez bizarre avec ce que tu es entrain de faire. C’est comme s’il s’agissait d’une coupure paranoïaque où tu es seul à combattre contre le monde. D’ailleurs, en quelques jours, la « révolution » était devenue sur le plan langagier une « guerre ». Les « pro-Bachar » défendaient la thèse classique de l’agression terroriste alors que les opposants parlaient de révolution que le pouvoir voulait saccager en menant une guerre contre les civils. Le glissement sémantique extraordinairement rapide de la « révolution » à la « guerre » ou à la « crise syrienne » dans les médias et les débats publics a contribué à la définition de « parties toutes responsables de la situation actuelle ». Alors qu’aux premières heures du soulèvement, ce que voulaient les Syriens dans la rue était clair, ils criaient « dégage ».

Teaser Après le Printemps, Vie ordinaire des Combattants syriens

http://entre2prises.fr/