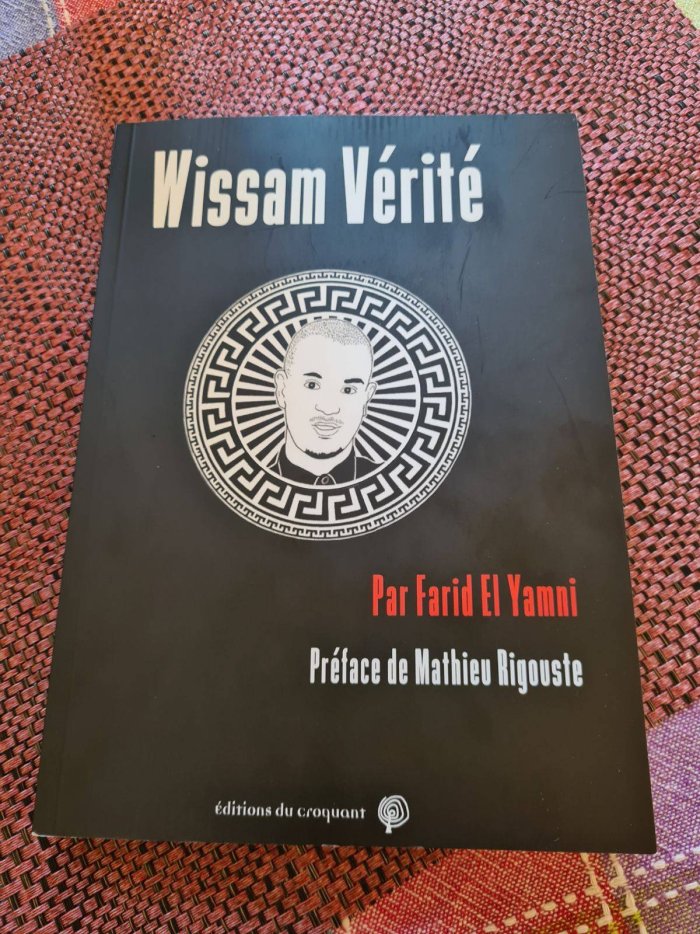

- Bonjour Farid, vous venez de publier Wissam Vérité. Ce livre s’articule autour de la mort de votre frère Wissam mais c’est aussi et peut-être surtout, un livre très personnel, le récit d’une lutte de bientôt 10 ans. D’une lutte pour la vérité quant aux conditions de la mort de votre frère aux mains de la police mais aussi d’une lutte pour la « diginité », c’est un terme qui revient très régulièrement au fil de vos textes. Qu’est-ce qu’une vie digne selon vous ?

- C’est vrai que la notion de dignité me semble centrale. La notion d’honneur se rapporte aux autres, la notion de dignité renvoie à soi et au monde. Pas forcément aux autres : au monde. La dignité, à mon avis, c’est ce qui fait que l’on vit plus que l’on survit. Ce petit sel dans l’existence, sans qu’il n’emporte le sel des autres existences. Cette petite voix en nous-mêmes qui nous dit : « tu as une place dans ce monde, tu as ta place dans ce monde, ta vie compte et elle sera comptée, tes droits sont inaliénables ». On pourrait dire a priori que peu importe les événements extérieurs, on choisit d’être digne ou de ne pas l’être. Je pense qu’effectivement, il y a une part irréductible de nous-mêmes que personne ne peut toucher, une liberté indépassable. Mais il y a aussi une autre part de nous-mêmes qui appelle une reconnaissance du monde pour s’actualiser et se construire. Pour avoir le sentiment de faire partie du monde, il faut que celui-ci nous reconnaisse comme faisant partie de lui, sans quoi il nous est hostile.

- Dans un texte de 2015, vous écrivez « Par rapport à un problème sociétal, plus que de changer les autres, il s’agit de se changer soi-même ». Avec le recul, qu’est-ce que le décès de votre frère et la lutte qui s’en est suivie a changé en vous ?

- En France, lorsque l’on se retrouve face à un problème, le premier réflexe est de renvoyer la faute vers les autres. Au Japon, a contrario, comme on considère que la lumière vient de l’intérieur, chacun sera plus prompt à se demander qu’elle part de responsabilité il a dans ce problème. En agissant comme les japonais on appréhende le problème de façon systémique car il y a toujours une part de responsabilité personnelle dans un problème collectif. En France, la notion de responsabilité est binaire, soit on trouve un coupable individuel soit on décrète que ce n’est de la faute de personne, ce qui empêche d’appréhender les problèmes à une échelle systémique. Hier encore deux experts médecins étaient condamnés à Nancy pour avoir réalisé une fausse expertise judiciaire. Pour la justice, la faute leur revient, alors qu’il faudrait en réalité se demander ce qui a permis « systémiquement » que deux experts produisent un travail malhonnête. Comment se fait-il, par exemple, qu’il n’y ait aucune validation des rapports d’expertise par un conseil des sages constitué de pairs ? Avec leur façon de voir, les institutions sont incapables de régler un problème systémique, qui ne manquera pas de se reproduire. On est dans le cas typique d’une femme qui engueule son mari car il rentre trop tard et du mari qui rentre tard parce que sa femme l’engueule. On est dans une sorte de cour de récréation où les enfants se crient : « c’est lui qui a commencé ».

- Vers le début du livre, vous rapportez une anecdote plutôt amusante : « quand des gens sont venus à Clermont au tout début et qu’ils me disaient qu’ils étaient militants sur la question des violences policières depuis des décennies ils pensaient que ça leur donnerait du crédit en réalité c’était l’inverse. Je me disais personnellement, intimement, que si la question n’a pas été encore résolue, c’est peut-être qu’ils s’y prenaient mal. Aujourd’hui je vois les choses autrement. On peut perdre des batailles judiciairement et gagner politiquement. On peut gagner individuellement et reculer globalement. » Pouvez-vous nous dire en quoi votre point de vue sur les luttes contre les violences policières a évolué depuis 2012 ?

- C’est une très bonne question et elle me semble très importante. Je crois qu’à la différence de certains pays que l’on pourrait qualifier de « dictatures », la France a compris qu’il ne fallait pas être systématiquement injuste car sinon les gens se révoltent mais pas non plus trop juste car cela impliquerait de reconnaître des droits et de supprimer des privilèges biens utiles. Je ne crois pas en la séparation des pouvoirs, je l’explique dans le livre, mais disons pour résumer qu’il leur est nécessaire de temps à autres de lâcher du leste. Je suis convaincu aujourd’hui que ceux qui sont au pouvoir choisissent de chercher la vérité ou de rendre la justice lorsqu’ils ont globalement l’impression qu’ils ont plus à y gagner qu’à y perdre. Ils réfléchissent en terme de coût et d’intérêt : ils se disent qu’une petite injustice est préférable à un grand désordre et qu’une petite justice est préférable à un grand coût. Nous pensons en gagnant-gagnant mais le système lui, pense en termes de gagnant-perdant. La police choisit les scandales qu’elle peut se permettre de reconnaître afin de pouvoir en étouffer de plus gros. Ce qui m’énerve un peu, c’est de voir des gens s’offusquer devant les scandales reconnus par la police sans se demander s’ils ne se comportent pas comme des idiots utiles. N’aboyons pas quand ils nous le demandent. Le système n’est pas juste parce qu’il prend de temps à autre une décision juste, il l’est quand il n’a pas d’autre choix que de l’être. C’est ça que je voudrais dire : on se satisfait de miettes alors qu’on pourrait avoir la boulangerie.

- Au fil du texte, vous évoquez souvent la question de la non-violence et l’injonction qui est faite aux familles des victimes de rester dans les clous et d’appeler au calme. Vous écrivez par exemple aux parents de Rémi Fraisse : « Je comprends l’appel au calme, on l’a également fait. Comprenez également que de nombreuses personnes ne croient plus en ce système qui donne une impunité de facto à la police. Comprenez que l’on ne peut concevoir la non-violence qu’à condition de supposer que le camp d’en face est capable de se remettre en cause : ils en sont humainement incapables, parce qu’ils considèrent que remettre en cause la police, ce serait remettre en cause l’État. […] Je vous ai écrit cette lettre à vous comme à tous ceux qui me liront pour vous faire savoir que je comprends aujourd’hui plus que jamais combien la non-violence dans les affaires de crimes d’État a ses limites. La non-violence, par son impuissance, est parfois plus condamnable, plus meurtrière que la violence elle-même. Les gens qui nous gouvernent sont malveillants, arrivistes, sadiques et récidivistes. Ils doivent partir par tous les moyens nécessaires. » Néanmoins, à cette impuissance de la non-violence, vous n’opposez pas le recours à une pure « violence ». Pouvez-vous nous expliquer comment votre avis à évolué sur ce point au fil des années mais aussi des mobilisations (on pense évidemment au soulèvement sans précédent aux États-Unis qui a fait suite à la mort de George Floyd l’été dernier).

- Ceux qui nous gouvernent réfléchissent en terme de gagnant-perdant. C’est la philosophie des politiques : si l’on veut être maire, député, président, les places sont limitées. On ne peut gagner qu’à la condition que l’autre perde. Cette pensée a contaminé les institutions qui sont elles-mêmes branchées sur les politiques qu’elles côtoient. Si vous côtoyez des politiques vous finirez aussi par penser comme ça. Les militants qui pensent ainsi font du mal à nos luttes car ils ne respectent pas le sacré des autres. Je ne vais pas citer Kropotkine mais on peut collectivement faire que 1+1=3. Si on le veut vraiment, on peut être gagnant-gagnant, le peuple réfléchit d’ailleurs en terme de gagnant-gagnant d’ailleurs. Je réfléchis ainsi mais à un certain point, face à des gens qui défendent leurs intérêts, qui sont dans le gagnant-perdant, être dans le gagnant-gagnant c’est les encourager à persévérer dans leur paraître. C’est suicidaire et criminel, scélérat. Il s’agit d’en prendre acte et de comprendre qu’en réalité, ça a toujours était ainsi dans les luttes de libération, que se soit en Algérie ou en Russie avec Napoléon : il faut sacrifier un bout de soi, être perdant-perdant pour que l’autre comprenne qu’il ne peut pas continuer ainsi s’il ne veut pas lui même finir perdant. Tout bonheur individuel ou collectif demande un petit sacrifice. En étant perdant-perdant, à un moment, l’État, les institutions, le pouvoir comprennent qu’il y a plus à perdre en continuant ainsi et acceptent d’être gagnant-gagnant. Mais pour cela il faut bloquer la machine. C’est l’oppresseur qui nous dit comment bloquer la machine pour qu’elle puisse être repensée, on ne le décide pas. Ce que je note c’est que partisans de Clausewitz, ceux qui nous gouvernent, veulent empêcher toute résistance, qu’elle soit pacifique ou non. Pourtant, s’ils avaient correctement lu Clausewitz, ils sauraient que ceci pousse à la montée aux extrêmes. Concrètement, il y a eu à Paris le 20 mars une manifestation pacifique où du début à la fin on a reçu des œufs, on a été pressé par les policiers sur la route comme des moutons vers un abattoir et ils ont fait une première sommation discrète de fin de manifestation à 17h alors qu’elle était déclarée jusqu’à 17h30. Ils veulent nous interdire les mots après nous avoir interdit les images. Parallèlement, les agriculteurs de la FNSEA ont brûlé et détruit des poteaux, foncé avec des tracteurs sur des gendarmes mobiles, déposé du fumier (de la merde) devant la préfecture de Clermont. Ils sont aussitôt entendus par le ministre et le journal local titre le lendemain « À bout de nerfs ». Et on dit de nous que nous sommes violents quand on comprend les violences matérielles ? Le problème n’est pas la violence ou la non-violence. La preuve en est : la non-violence nous est aussi interdite alors que la violence est autorisée pour les agriculteurs de la FNSEA. Ils peuvent détruire un ministère de l’écologie tranquillement. Nous n’avons pas à rougir. Nous réagissons aux forces en présence et je crois que l’on ne devrait pas se poser la question de comment on agit mais plutôt de ce qu’il nous reste pour stopper la machine. Si le pouvoir ne nous laisse plus que la violence alors il faut se l’approprier. Je reste néanmoins perplexe quant à l’usage de la violence, j’ai lu les théories de la non-violence et j’y ai trouvé un argument imparable : la violence est l’arme du pouvoir et dans un combat, il ne faut jamais choisir l’arme avec laquelle l’adverse est le plus fort. Violence ou non-violence, l’important n’est pas là. Il s’agit de tactiques qui peuvent se révéler utiles parfois et inutiles dans d’autres circonstances, l’important c’est la stratégie. Et la stratégie doit être « si je perds, si tu veux me pousser en enfer, tu vas perdre avec moi », et elle sera là la vraie justice. Je pense qu’elle est même là la seule justice aujourd’hui.

- Aux Etats-Unis, le mouvement George Floyd a fait naître un débat national quant à ce qu’il s’agirait de faire de la police. Sans être trop caricatural, deux positions s’affrontent, l’une entend retirer ou baisser les financements des polices locales (Defund the police), l’autre aspire à l’abolition nette de la police. C’est un débat qui est difficilement retranscriptible dans la culture française où la police est littéralement fondue dans l’appareil d’État alors qu’aux États-Unis, une certaine histoire milicienne et coloniale précède l’institutionnalisation des forces de l’ordre. Quoi qu’il en soit, il y a une phrase très belle dans le livre : « De la même manière qu’une idée répandue qu’un pays peut être gouverné sans roi suffit à rendre les royautés moins tyranniques, l’idée de croire qu’un monde sans police est possible nous protège de sa tyrannie. » Un peu plus loin et sur cette même question, vous écrivez : « Les systèmes mafieux policiers ne reposent que sur la peur, que sur le chantage de notre protection contre plus de servilités. On peut s’en satisfaire mais il impulse dans la société quelque chose de mauvais : la facilité et l’hypocrisie. Ils ont trop usé de mensonges et de subterfuges. En réalité, il n’est que le reflet d’autres maux de la société : l’immédiateté et le dogmatisme. » Pensez-vous qu’avec plus de courage et moins d’hypocrisie, nous pourrions vivre sans police ?

- En ce qui concerne la police ,ce qui me dérange c’est qu’elle est politisée alors qu’elle devrait être comme un chirurgien qui opère un patient atteint des poumons, se limiter à opérer et pas tuer le patient en disant « ah mais il a trop fumé ». Est ce qu’il est possible de faire en sorte qu’elle se définisse dans l’affirmation plutôt que dans la confrontation ? Je ne sais pas. Elle choisit pour le moment de se valoriser sur l’idée que l’autre ne vaut rien et ça c’est problématique. Je pense que la police a aux yeux du peuple une fonction utile, si on veut la supprimer, il faut remplacer cette fonction utile aux yeux du peuple par quelque chose qui remplisse cette fonction et supprimer la fonction inutile. Quand je parle d’alternative désirable je pense à ça. OK pour la remplacer mais qu’est ce que l’on propose de mieux ? Je pense qu’il y a des fonctions qui peuvent être assumées par le peuple lui-même de temps en temps. Le problème de nos démocraties se trouve souvent dans nos délégations de pouvoir. On a plus le temps de rien. Quand tu parles de courage, je pense qu’il est là le courage. Si on veut un monde plus juste, il nous faudra tôt ou tard dédier un plus de temps à la collectivité. Et à ce moment là, le peuple se sentira fier, digne. Mais il faut que tout le monde joue le jeu. Si on arrive à construire une telle société ce sera merveilleux. À Longo Mai, ils y arrivent, chez les zapatistes ils y arrivent, à la Zad il y arrivaient. Ce que le peuple veut, le peuple l’obtient. Je pense que ça viendra, c’est dans l’intérêt du peuple. Peut-être moins dans celui du pouvoir qui ne tient que parce qu’il prétend se mêler de tout.

- Je vais essayer de donner un exemple pour expliquer ce fonctionnement machiavélique. Imaginons que je sois policier ou maton, je frappe une personne, cette personne a des marques de coups et des fractures. Il me suffit alors de dire que cette personne a glissé sur une peau de banane ou dans l’escalier. Je vais voir le médecin légiste qui ausculte le corps et je lui présente ma version. Je lui demande alors de répondre à la phrase machiavélique que l’on retrouve dans toutes les enquêtes pour mort suspecte : « La mort de M. X est-elle compatible avec le fait d’avoir glissé sur une peau de banane ? » Je n’ai jamais vu un médecin légiste répondre que « non, il est impossible de mourir d’une chute ». Dès lors, la version hypothétique étant considéré comme plausible, elle se transforme doucement en vérité judiciaire, ce que policiers ou matons savent. Dès lors, c’est à la famille qu’incombe la charge de la preuve et c’est à elle de démontrer et prouver que la banane n’a jamais existé.

- Dans un appel à participer à un rassemblement pour Clément Méric en 2015, vous écrivez : « On s’habitue aux mauvaises nouvelles. On s’habitue aux mauvais raisonnements. On s’habitue aux injustices. » Ne pensez-vous pas démontrer l’exact contraire ?

- Huxley a parfaitement décrit le véritable enfer. Ce n’est pas un monde terrifiant mais plutôt un monde qui a l’apparence du merveilleux alors qu’il est infernal. Le fait d’appeler « justice » une institution qui n’est pas juste, correspond parfaitement à cela.

Le merveilleux que l’on nous vend est agréable. On est bien dans le doux rêve que l’on nous chantonne. On est bien dans le monde des illusions, on a envie de se laisser bercer. Enfin en apparence parce qu’au fond de toi, de moi, il y a quelque chose qui sonne faux. Et lorsqu’on demande le respect de nos droits, on s’aperçoit tout à coup que la chanson douce n’était que du pipeau.

C’est l’expérience qui m’a rattrapé mais lorsqu’on est pas contraint au changement, on y résiste. Prenez un bébé éléphant et attachez-le par une corde à un poteau. Lorsqu’il sera grand et en mesure d’arracher le poteau, il ne s’en libèrera pourtant pas, car son comportement aura été conditionné par cette corde et ce poteau. Sa seule issue serait de se désintoxiquer d’une pensée limitante. La chance que j’ai eu, c’est que l’expérience m’a forcé à me désintoxiquer. J’ai passé cette barrière et je sais pourtant tout ce qui faisait que je voulais m’accrocher à ces illusions. Quand je réécoute des chansons de rap, je me dis que j’avais tout devant les yeux mais que je préférais regarder ailleurs. En un sens, la réalité m’a rattrapé. Le principe de réalité nous rattrape toujours, en fait. Parfois je me lance des défis, je m’oblige à regarder le JT de 20h. C’est une torture et pourtant, avant la mort de Wissam, je le regardais tranquillement tous les soirs. C’est un rappel pour moi : les gens sont intoxiqués comme tu l’étais, il faut en tenir compte.

Je pense qu’aujourd’hui, le pouvoir gouverne en imposant ses propres alternatives. Entre deux choix, il y en a souvent un qui est pire que l’autre, ce qui lui permet par la suite de feindre l’étonnement : « mais tu as choisi, de quoi tu te plains ? ». Regardez cette histoire de charte des imams, si tu la signes tu trahis tes valeurs, si tu ne la signes pas tu ne pourras pas prêcher. C’est une technique de manipulation, elle vaut pour les élections mais elle est valable pour tout. Elle est valable pour les élections mais c’est valable pour tout. « Tu as le choix de la justice, oui, mais saches que si tu l’exiges tu ne l’auras pas. », « Tu as le choix d’annuler un rassemblement ou on l’interdit par décret préfectoral ». Lorsqu’on comprend que beaucoup de nos choix nous sont en réalité imposés, on réalise que l’enjeu est d’abord de nous rendre complices en utilisant le triangle de Karpmann : le bourreau se présente comme le sauveur. Pour le coup, j’ai été complice pendant longtemps, je comprends ceux qui souhaitent encore l’être.

Dans l’affaire de la mort de votre frère, la question des expertises médicales est centrale, on la retrouve d’ailleurs tout au long du livre. Que les policiers en charge dissimulent la vérité, que l’IGPN les couvre et que des magistrats s’en arrangent, c’est un état de fait récurrent et documenté dans les affaires de violences policières. Le rôle des experts dans l’organisation plus ou moins tacite de l’impunité est cependant plus rarement mis en cause. Vous avez récemment déposé plainte contre un expert qui a, selon vous, menti sur les causes du décès de votre frère. Pouvez-vous brièvement revenir sur cet enjeu de l’expertise ?