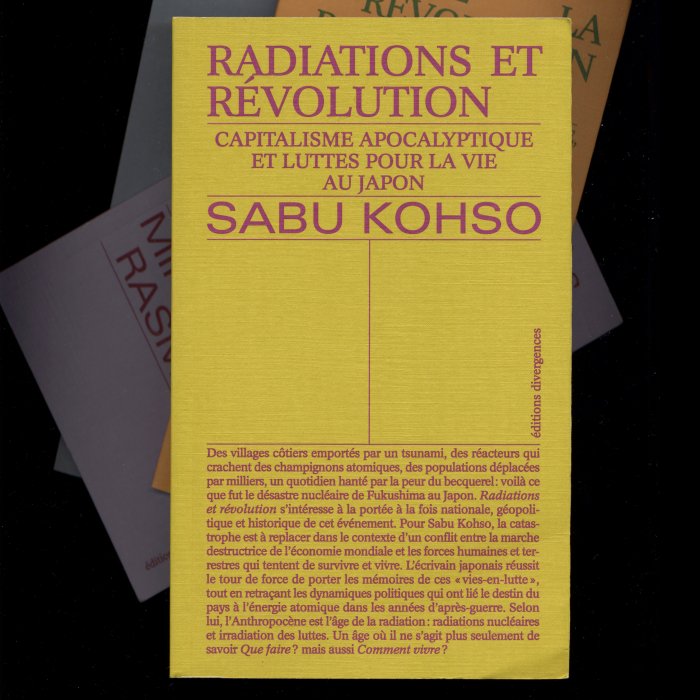

Cet article a d’abord été publié dans la revue américaine The New Inquiry. Il fait office de préface inédite à l’édition française de Radiations et révolution qui vient de paraître en France aux Éditions Divergences et au Québec aux éditions de La Rue Dorion.

Le Livre de la catastrophe

Radiations et révolution est né dans le sillage de la catastrophe nucléaire de Fukushima, en mars 2011. Les conséquences accablantes de la catastrophe ont forcé une recherche sur le statut ontopolitique de l’énergie nucléaire au Japon et dans le monde, du point de vue de la vie des gens pris dans sa logique et contraints de lutter contre elle. Ce livre sur la catastrophe est le résultat de cette recherche.

Auparavant, je ne m’étais jamais engagé dans le mouvement antinucléaire, qui avait tendance à se cantonner dans une perspective à thème unique et à omettre la question du capitalisme et de l’État, sources mondiales des dispositifs énergétiques et militaires.

La catastrophe en trois temps de Fukushima – tremblement de terre, tsunami et explosion nucléaire – a bouleversé pendant deux ans les infrastructures, l’économie, la politique et la vie quotidienne dans le régime japonais de l’après-guerre. Le caractère multidimensionnel de ses retombées a révélé à quel point les appareils nucléaires étaient enchevêtrés au sein d’une société reposant sur un archipel exposé aux tremblements de terre. Au beau milieu d’une crise sur tous les fronts, et alors qu’ils créaient des projets autonomes pour survivre, les vies-en-lutte ont jeté un doute existentiel sur l’authenticité d’une société qui avait permis au pouvoir états-unien/japonais d’introduire l’énergie nucléaire dans leur vie, malgré l’expérience d’Hiroshima et de Nagasaki. Bien que de courte durée, ces luttes post-Fukushima n’en constituèrent pas moins un moment de rupture révolutionnaire. Pourtant, le statu quo est revenu avec l’instrumentation nationaliste des efforts de reconstruction. Alors que la contamination radioactive ne cesse de se poursuivre et d’étendre son emprise sur la planète au-delà des frontières nationales, les réacteurs nucléaires arrêtés ont été remis en service, un par un. Dans le reste du monde, la concurrence entre les États nucléaires continue de faire rage, chacun mettant de l’avant sa capacité à exploiter la fission nucléaire à des fins d’armement et d’énergie.

Ce recul démoralisant m’a poussé à aborder la problématique nucléaire sous un autre angle – celui de la volonté de changer le monde – en me posant la question du rôle tacite que la technologie nucléaire pourrait bien jouer pour l’ordre mondial. Le nucléaire, me suis-je demandé, par sa fonctionnalité janusienne à double visage, n’est-il pas le moyen idéal de solidifier le lien entre le capitalisme et l’État, et de verrouiller ainsi les luttes pour leur abolition ?

L’année 2011 a marqué le début du présent : une ère de désastres interminables et de luttes contre les pouvoirs en place dans les conditions catastrophiques qu’elles imposent. Ce moment a vu l’intensification de deux impulsions mondiales – la catastrophe et le soulèvement – dont l’interaction, depuis lors, ne cesse de se rapprocher de nous.

Pour situer la catastrophe nucléaire de Fukushima dans un contexte mondial, il est important de noter qu’elle est intervenue alors même que la contestation au Japon était réveillée par le Printemps arabe. Au même moment, comme par un circuit d’échanges affectifs sur un horizon planétaire (l’« effet éros » de George Katsiaficas), les soulèvements en Tunisie, en Libye, en Égypte, au Yémen, en Syrie et à Bahreïn commencèrent à résonner en divers endroits d’Europe. Au Japon, dans la tourmente des retombées radioactives, les foules se soulevèrent avec rapidité, tant sur le plan politique qu’existentiel – en grande partie grâce à l’enthousiasme insurrectionnel qui se répandait comme une traînée de poudre à l’échelle mondiale. Au Japon se faisait jour l’expérience d’une interaction entre le flux de radionucléides et la réverbération des soulèvements. Apparemment sans rapport, voire contraires, ces expériences croisées surmontaient le confinement des frontières nationales tout en perturbant l’ordre mondial sur plusieurs registres ontologiques. Depuis lors, l’intensification de leur convergence fit apparaître un nouvel horizon de l’ontologie politique : la Terre réémergeait de la brèche du « Monde ».

La conjoncture post-2011 fut le théâtre de luttes existentielles s’engageant inexorablement sur des territoires de plus en plus vastes en résonance avec la synergie accumulée des catastrophes, des accidents, de la pollution, des mutations environnementales, sans oublier les crises persistantes d’oppression politique, d’exclusion sociale et d’inégalité économique. Aujourd’hui, il semble que pour assurer notre bien-être et notre bonheur, tous les aspects de la reproduction quotidienne doivent être réorganisés de fond en comble.

Au début de l’année 2020, la pandémie de Covid-19 balaya le monde entier. La réponse immédiate des gouvernements fut de fermer les frontières. Entre-temps, malgré ou à cause de cette fermeture, la réverbération des soulèvements s’était considérablement intensifiée – comme si les luttes tombaient en amour les unes avec les autres. C’est la révolte contre la violence policière aux États-Unis qui mit fin à l’isolement et à la déprime imposés par la pandémie. La réverbération s’étendit non seulement au niveau national, de ville en ville, mais bientôt à Hong Kong, au Chili, au Kenya (Nairobi), en Indonésie, en Thaïlande, ainsi qu’à de nombreux autres endroits sur tous les continents. Au Japon, cette inspiration planétaire libéra le lien moral qui confinait la population à l’isolement, la poussant à sortir dans la rue en solidarité avec Black Lives Matter, en coordination avec les protestations des immigrants kurdes contre la brutalité de la police de Tokyo.

L’élan révolutionnaire aux États-Unis n’avait rien à voir avec une révolution nationale. Elle exprimait plutôt une tendance à la décomposition de l’État-nation – avec l’abolition de la police et du système de justice pénale – démontrant les existentialités hétérogènes de l’Empire. Cette tendance révèle qu’on ne saurait considérer les États-Unis comme une « nation » – c’est-à-dire une société où une majorité partage une même conscience de soi – en raison de leur histoire tourmentée d’invasion des terres autochtones et d’esclavage des Africains, d’expansion de leur hégémonie par la puissance militaire et d’absorption de vagues de main-d’œuvre immigrante. Plutôt qu’un État-nation ayant atteint le stade où l’expansion impérialiste est dictée par des contradictions internes – comme le Troisième Reich ou l’Empire japonais (jusqu’à la fin de la Seconde Guerre mondiale) – les États-Unis sont un empire qui désire coïncider avec le Monde lui-même, et qui pourtant prétend n’être qu’une nation parmi d’autres.

Ce qui est effrayant dans les conflits actuels aux États-Unis, c’est la possibilité qu’au lieu d’entraîner l’émergence d’une fédération hétérogène, ils puissent déboucher sur une guerre civile de longue durée. Néanmoins, ce processus de décomposition pourrait plutôt donner lieu à une synchronisation planétaire des soulèvements sur la base du partage universel de la violence raciale institutionnalisée par le colonialisme occidental.

Avec la pandémie qui s’aggrave, l’oppression permanente et les autres catastrophes, les perspectives d’avenir sont sombres pour la plupart d’entre nous, en même temps que leur caractère inconnu est étrangement exaltant. Nous sommes envahis par des sentiments mitigés – entre la fin apocalyptique du monde et l’aspiration à une éventuelle révolution planétaire. Une couche supplémentaire d’émotion se superpose à ces sentiments : une immense tristesse pour la perte de la nature et une rage brûlante contre ceux qui sont responsables de la dégénérescence du monde (je ne peux pas décrire correctement la profondeur de la tristesse et l’intensité de la rage ressentie par mes amis de la côte Ouest face à l’accélération des incendies).

Ainsi, nous sommes déroutés, mais d’une manière curieusement intense. C’est au vu de cette conjoncture inédite que je me propose de reprendre les analyses développées dans Radiations et révolution pour en étendre la compréhension à la synergie de crises et de catastrophes présentes. La signification épochale du moment présent est de l’ordre de la révélation apocalyptique de la façon dont le monde a été fait, ce qui nous oblige à reconsidérer la façon dont nous participons, en vivant notre vie, à sa fabrication. En d’autres termes, la révélation affecte notre volonté de changer le monde (de faire la révolution). Cette volonté devra affronter, décomposer et remplacer le mode de développement étatique capitaliste d’une manière beaucoup plus multidimensionnelle sur le plan stratégique et beaucoup plus substantielle sur le plan technique qu’auparavant. On peut voir cet enseignement, dont la pertinence est toujours d’actualité dix ans plus tard, comme un legs de la catastrophe nucléaire de Fukushima.

Les radiations et la pandémie

Les mesures prises par les gouvernements de partout dans le monde pour faire face à la pandémie se situent à différents degrés dans un spectre allant d’un contrôle strict à une régulation laxiste de la vie sociale. En cas de catastrophe – qu’elle soit nucléaire ou sanitaire – aucun des autres problèmes qui affligent les sociétés ne disparaît, ils sont au contraire nettement aggravés. La catastrophe absorbe tout, puis elle se met à nous parler. Elle tend ainsi à créer une théologie négative qui affecte l’esprit de tout le monde.

Au Japon comme partout ailleurs, les esprits et les corps sont captifs de la pandémie. Bien que la catastrophe nucléaire ne soit pas close et que la menace de la contamination radioactive persiste, la crainte des radiations est atténuée par l’alerte virale. Quels sont les points communs entre la catastrophe nucléaire et la pandémie ? L’irradiation provenant de la catastrophe nucléaire et la pandémie de Covid-19 sont toutes deux des conséquences de la densification à l’excès de l’interconnectivité entre le monde humain et l’environnement planétaire. Ce sont deux avatars du Monde qui s’étend sur le corps planétaire par le déploiement inéluctable des États-nations capitalistes. Tous deux témoignent du fait qu’une conjonction catastrophique a ouvert le couvercle d’un univers intact, libérant des monstres qui se dispersent sur nos territoires existentiels (individu, société et environnement) en exerçant leurs pouvoirs mutants. En supposant que le développement se poursuive, de plus en plus de monstres sont appelés à apparaître dans le Monde.

Physiquement, les deux phénomènes font muter notre ADN : l’un par attaque radioactive et l’autre par activité parasitaire. Ils mettent en danger l’activité vitale des humains et perturbent concrètement leur reproduction sociale. Leurs impacts se font sentir sur toute la planète, mais leurs modes de propagation, saisissables uniquement par extrapolation à partir de données combinées, sont invisibles et souvent indétectables. Dans les deux cas, le rôle politique de la technoscience est prépondérant, de sorte que cette bouillie d’incertitudes produit une guerre de l’information. Les frictions entre ces informations nous font prendre conscience que dans notre société, aucun évènement ne peut exister en soi, en dehors du réseau informationnel qui le met en scène. Ainsi, une même polarité traverse les crises nucléaire et sanitaire. D’une part, les chantres de l’économie et du statu quo désinforment la population quant aux effets de la pandémie en répandant des messages contradictoires ou des mensonges purs et simples, et en saturant ces faussetés d’informations –tactiques épuisant la volonté même de connaître la vérité. D’autre part, ceux qui sont déterminés à affronter la vérité au nom de la protection de la vie sont prêts à ouvrir leur esprit à tout ce que cette conclusion pourrait révéler. Dans le cas de Fukushima, ce conflit opposait ceux qui cherchaient rigoureusement à se protéger des radiations (que l’on désigne comme « zéro-becquerélistes ») et ceux qui adoptaient une approche plus souple. Dans la phase d’intensification de la catastrophe, les dynamiques de pouvoir entre ces attitudes divergentes en sont venues à déterminer l’horizon politique.

Quelles sont les différences entre le rayonnement et le virus ? Il semble que leurs modes de contagion diffèrent : les radiations se déplacent suivant les mouvements planétaires – tectoniques et climatiques –, ainsi que les activités humaines, faisant muter les activités génétiques de toutes les formes de vie, tandis que le coronavirus se propage via les fonctions biologiques des mammifères, principalement des humains. Alors que les radionucléides voyagent très loin et longtemps, qu’ils imprègnent la terre selon un schéma nano-dimensionnel insaisissable et chaotique, les mutations génétiques qu’ils engendrent se transmettent de manière héréditaire. Alors que le virus ne peut se déplacer que sur de courtes distances et pendant une courte durée, les cellules infectées se propagent de manière coextensive à tous les humains par la dispersion de fluides corporels (aérosols et microgouttelettes) ou par contact direct. Au fur et à mesure de sa propagation, il mute – et les mutants les plus puissants survivent. Alors que les effets des radionucléides sont non organiques (ou machiniques) et dispersés dans l’espace et dans le temps, ceux du coronavirus sont organiques et attaquent directement les relations sociales.

En termes de mesures de protection, celles à prendre contre les radiations tendent à encoffrer toutes les activités vitales par une gestion technopolitique infinie ; une telle opération devrait prendre en compte tous les mouvements planétaires, débordant le domaine conventionnel de la géopolitique. Une protection idéale contre la radioactivité n’a pas encore été découverte. En ce qui concerne les mesures contre le virus, on pense en principe qu’elles permettent d’isoler les personnes infectées par une opération sociale, ce qui implique toutes sortes de divisions entre les corps et la restriction des activités sociales. Les effets immédiats de la pandémie sur la société nous dévastent profondément, mais les effets à long terme des radiations sur l’environnement planétaire sont proprement inconcevables dans leurs prolongements futurs.

Que révèlent les radiations et la pandémie ? Paradoxalement, elles nous parlent par la négative, ne nous disant quelque chose d’essentiel que par le biais de ce qu’elles détruisent. Sur le plan philosophique, la catastrophe est un message ou une pédagogie – une leçon sur sa propre origine en tant qu’évènement survenant à la frontière entre l’activité consciente des humains et les effets involontaires de leurs actions sur le corps planétaire. Les radiations nous enseignent le caractère primordial du rapport des humains au territoire en donnant à ce dernier un coup fatal. La pandémie démontre à quel point nos corps ont besoin d’interactions physiques entre les corps, en les rendant dangereuses. Leur message ultime est que nous n’avons rien si ce n’est ces deux relations. En même temps, la difficulté de gérer les mouvements et les effets des radiations et des virus ouvre un nouveau champ pour la lutte existentielle, redéfinissant notre définition de la politique. Ce champ est celui où nous devons nous engager pleinement pour protéger nos vies, évincer l’État-nation capitaliste et créer une nouvelle réalité existentielle pour notre survie et notre bonheur. C’est là le cœur de la révélation apocalyptique du présent : le domaine de ce qui était considéré comme « politique » n’est que la partie émergée de l’iceberg. Nous sommes maintenant confrontés non pas seulement à l’ontologie politique des crises sociales, politiques et économiques, mais aussi à celle des catastrophes informationnelles-radioactives-virales-environnementales.

La violence structurelle et la violence machinique

Un des postulats de Radiations et révolution est de considérer le lien global du mode de développement capitaliste-étatique comme ayant initié différents modes de violence sur la population planétaire. Le livre se concentre notamment sur la mégamachine nucléaire comme la branche la plus complexe et la plus odieuse de ces violences.

En parlant de violence aujourd’hui, nous pensons à l’accumulation de brutalités commises par les appareils d’État que sont l’armée, la police, les services d’immigration et le système de justice pénale. Mais ce n’est pas tout. Si cette violence se situe à l’un des pôles du spectre, on pourrait la qualifier de violence machinique – une violence dont l’exercice contre l’individu ou les masses est direct, immédiat et visible, et dont les effets sont souvent meurtriers. Contre cette violence, il reste possible de se soulever sur-le-champ. À l’autre extrémité, il existe une violence structurelle, dont les effets sont indirects, obscurs, lents et distants. En raison de son imperceptibilité, cette violence peut ne pas toujours déclencher une réaction immédiate des masses. Elle a été conceptualisée comme une « violence lente » (Rob Nixon), une violence « qui se produit graduellement et à l’abri des regards, une violence de destruction différée qui est dispersée dans le temps et dans l’espace, une violence par attrition qui n’est généralement pas du tout perçue comme de la violence ». Cette notion recouvre tous les types de pollution industrielle et d’élimination des déchets – y compris la contamination par les radiations et les déchets radioactifs – comme une violence imposée aux habitants des périphéries invisibles du monde.

Dans l’ensemble, la mégamachine nucléaire – tant le secteur de l’énergie que celui de l’armement – est l’appareil de violence le plus complet qui soit et constitue une partie importante du complexe militaro-industriel. Tout en étant victimisée à plusieurs égards, la population planétaire est mise à son service : les ouvriers qui offrent leur sang et leurs larmes dans les mines d’uranium, le transport, les installations de traitement et les centrales électriques, les gens du commun dont les terres sont expropriées par les centrales électriques, les payeurs d’impôts et de factures d’électricité, les victimes des guerres, les personnes criminalisées par les mesures de sécurité et les victimes d’exposition aux radiations. L’arme nucléaire est l’appareil de puissance ultime, non seulement quant à la destruction des ennemis, mais aussi pour la suppression de la surface de la Terre de toute histoire, de toute culture et de toute cosmologie de l’altérité – l’appareil ultime de la tabula rasa.

Et pourtant – j’insiste – ces différents modes de violence sont observables à des degrés divers dans toutes les composantes du mode de développement de l’État capitaliste : la majorité de la population planétaire est exposée à divers degrés par l’une ou l’autre violence. Enfin, les populations les plus opprimées – les minorités raciales et de genre, les autochtones et les travailleurs immigrés à travers le monde – sont celles qui subissent les tirs groupés d’un assemblage de divers modes de violence. En contrepartie, ce sont leurs luttes existentielles qui confrontent le plus intensément ces assemblages. C’est pourquoi la réverbération actuelle des soulèvements à travers la planète a pour effet d’exposer qui est confronté à ce mitraillage.

Les luttes existentielles, confrontées à une superposition de violences et de catastrophes, en viennent à impliquer au moins trois principes de mobilisation : (A) la protection de la vie ; (B) la politique oppositionnelle ; et (C) la création d’autonomie. (A) est la condition sine qua non pour répondre au désastre que constitue la pandémie, et (B) émerge avec de plus en plus d’intensité au milieu des violences immédiates et directes dans le monde entier. À mesure que (B) grandit en taille et en force, il envoie des signaux d’inspiration toujours plus puissants aux luttes menées ailleurs. (C) est nécessaire pour donner du pouvoir à (A) et (B), et pour renforcer leurs liens sous la forme des territoires de contre-pouvoirs que sont les communes – bases partagées des vies-en-lutte singulières.

Dans le sillage de la pandémie, la priorité a été accordée à (A), mais cela ne signifie pas que (B) et (C) ont été oubliés. En fait, des projets d’aide mutuelle avec (A) et (C) ont fleuri dans certains quartiers de New York (comme à Woodbine [1] dans Ridgewood) et dans de nombreuses autres villes des États-Unis. (B) a commencé au premier pic de la pandémie, sous la forme de soulèvements anti-policiers déclenchés par le meurtre de George Floyd, un homme noir, par les forces de l’ordre. Menées par des personnes noires, les foules hétérogènes ont pris la rue dans de nombreuses villes, animée d’une rage débordant le cadre de la pandémie. Il est important de noter qu’il ne s’agissait pas d’un changement de priorité de (A) à (B), mais d’une prise de conscience collective de la complexité de notre réalité : la nécessité de faire face à la synergie de la pandémie et de la violence en même temps. La puissance de (B) transforma en profondeur les perceptions, amenant à reconnaître qu’on ne saurait réformer la nature raciste de la police états-unienne, chaînon essentiel de la constitution historique de l’Empire. Cela confirma la justesse de l’idée qu’un changement de l’opinion publique susceptible d’induire des réformes politiques ne se produirait pas par le biais d’une politique réformiste, mais par l’expression spontanée et massive de la volonté populaire – c’est-à-dire l’émeute.

Le moment le plus intense des soulèvements est sans doute derrière nous, mais la mémoire collective conserve l’empreinte de ses différentes formes d’action : protestations localisées, créations de zones autonomes, destruction de statues commémorant les esclavagistes et les colonisateurs, confrontations permanentes des populations avec les corps de police. Dans tout le pays, la volonté collective reste intacte. Chaque fois que des brutalités policières se produisent dans une ville ou un village, on ne peut plus les ignorer. Le comportement de la police états-unienne, via les médias, est désormais scruté partout sur la planète.

Une partie esprit d’opposition a été capturée par la dichotomie imposée par l’élection présidentielle aux États-Unis, centrée sur un homme dont le règne a été marqué par la dissémination de situations catastrophiques. Trump incarne une folle machine de violence, ayant privatisé un à un les appareils d’État. Pendant ce temps, les Démocrates de Biden faisaient appel à la stabilité sociale, à la sécurité nationale, au respect de la constitution et à la sauvegarde de l’hégémonie états-unienne dans le monde. En authentiques représentants de l’impérialisme états-unien, les Démocrates se montraient prêts à s’emparer des appareils de la violence structurelle et organisée. Il est difficile de trouver quelque chose de positif à leur sujet, mais aux États-Unis, le besoin désespéré de se débarrasser d’un fou furieux a poussé une grande partie de l’opposition à voter pour les Démocrates.

Bien que Biden ait gagné les élections, il est clair pour tout le monde que les conflits vont se poursuivre. Pour schématiser la complexité des forces en jeu, on peut constater l’émergence d’une dualité asymétrique ontologique entre l’Amérique homogène et l’Amérique hétérogène.

Le premier pôle est constitué par un mouvement visant à faire des États-Unis une nation dominée par les valeurs partagées par les descendants des colonisateurs et des immigrants européens, avec une gouvernance défendant leurs intérêts et donnant la priorité à leurs cultures, au détriment de tous les autres. Son obsession raciale historique cherche à maintenir les catégories et les divisions raciales entre les habitants hétérogènes des États-Unis. Ce projet d’homogénéisation est non seulement impossible, barbare et insensé, mais il apparaît également suranné dans la réalité mondiale actuelle. En dernière instance, cependant, il sert fanatiquement les intérêts de la classe dirigeante états-unienne pour régir le vaste et hétérogène espace de l’Empire comme s’il s’agissait de son territoire propre, comme une extension de son hégémonie à travers le Monde.

Le deuxième pôle correspond part aux initiatives des groupes hétérogènes et des minorités comme les Autochtones et les Noirs, incluant également certains descendants européens qui existent à l’horizon de cette multiplicité. Ils incarnent l’histoire tragique de l’Empire des États-Unis, une diversité culturelle exprimant toutes les alternatives que ces groupes hétérogènes et leur mouvement commun ont été capables de créer et continueront à créer. D’autre part, la puissance existentielle de leurs vies-en-lutte est capable de faire exploser toutes les identités raciales. En ce sens, le terme d’hétérogenèse ne renvoie pas simplement à la multiplicité de leurs origines, mais aussi à la multiplicité de leur devenir. En fin de compte, ces groupes hétérogènes représentent des forces planétaires, internalisées dans l’Empire mais étendant leur connectivité vers l’extérieur. Leurs luttes se nourrissent de leurs homologues planétaires. Dans l’Amérique hétérogène, elles se répartissent sur trois territoires de combat multidimensionnels et polytemporels : la vie, le militantisme et l’autonomie, chacun d’eux se déployant dans des contextes singuliers et variés. Nous trouvons leurs modes opératoires dans les luttes de longue durée d’innombrables communautés ayant combattu simultanément plusieurs assemblages concentrés de violence, de génération en génération, en vue d’un horizon inconnu.

Des États-Unis au Monde : sur une décomposition en cours

Les Ces commencèrent à révéler les fissures qui traversent la société états-unienne. Cette révélation, en même temps que sa réverbération, ont été transférées vers l’extérieur, en Europe et ailleurs. Cela a créé un désir de réflexion historique globalement partagé, confirmant une fois de plus que la violence raciste opère universellement dans la structure des États-nations capitalistes modernes, en continuité avec le commerce triangulaire. Ainsi, la résonance continue des luttes nous pousse à considérer à nouveau le Monde comme le résultat du colonialisme occidental, dans l’objectif de le décomposer – un projet qui consiste à inverser l’irréversible. C’est là l’impulsion d’un abolitionnisme universel, d’une insurrection planétaire.

Symboliquement, à la faveur de deux temps forts, la formation de l’Empire des États-Unis a joué un rôle majeur dans la formation du Monde : le verrouillage sous forme d’enclosure de vastes espaces de l’océan Atlantique à la fin du XVIe siècle et de l’océan Pacifique au milieu du XXe siècle.

Le premier temps fort, reliant trois continents, marqua le début d’une totalisation du Monde. En traversant l’océan Atlantique, les aventuriers européens surgirent dans les Amériques, en anéantirent les sociétés existantes, effacèrent leurs valeurs, leurs cultures et leurs cosmologies, et préparèrent le terrain économique pour construire des colonies dans le sang et les larmes des esclaves enlevés de force en Afrique. Cela a été l’origine du racisme institutionnel et le point de départ d’une homogénéisation exercée par des appareils tels que les armes à feu, le christianisme et la loi de l’équivalence capitaliste, pavant ainsi la voie à l’expansion mercantile du capitalisme et de l’État.

Par la suite, les territoires colonisés des États-Unis absorbèrent plusieurs vagues successives de réfugiés et d’immigrants fuyant leurs pays en crise (en raison de l’oppression, de la famine, de la guerre et des désastres), régulant leur nombre en fonction de la demande de main-d’œuvre. C’est ainsi que la hiérarchie de classe dans la société états-unienne s’est construite sur une lignée héréditaire, avec les dirigeants coloniaux au sommet, les immigrants divisés racialement au milieu, et les autochtones et les esclaves en bas. La couche inférieure des classes moyennes en est venue à assumer la charge maléfique du maintien de l’ordre en tant que justiciers inféodés à la classe supérieure. Pendant ce temps, les deux noms de la couche inférieure vibraient toujours comme un basso continuo dans le nom propre « Amérique ». La révolution américaine ne signifiait rien d’autre que d’imposer un nouveau monde sur leurs noms.

Le deuxième temps fort a été la poursuite, au milieu du XXe siècle, de l’expansion de l’Empire des États-Unis au-delà de la Californie jusque sur l’océan Pacifique. C’est cette deuxième vague de totalisation qui fit s’effondrer l’Est et l’Ouest : les armées états-uniennes se heurtèrent aux forces de l’Empire japonais qui avait tendu ses tentacules depuis le continent asiatique par l’extrémité opposée. Les premières ont vaincu les deuxièmes par une attaque nucléaire, une victoire qui impliquait le déplacement de l’hégémonie mondiale de l’Europe vers l’Amérique, tant sur le plan économique (grâce au fordisme) que militaire (avec la conjonction des atomes pour la guerre et des atomes pour la paix), entraînant d’énormes transferts de pouvoir et de connaissances d’un côté vers l’autre de l’Atlantique. Le projet Manhattan fut le résultat du pacte faustien entre les physiciens européens de haut calibre (Robert Oppenheimer, Edward Teller, Enrico Fermi) et l’armée des États-Unis. Avec l’utilisation civile de l’énergie nucléaire, le régime nucléaire parvint rapidement à lier implicitement les espaces militaires et civils, contrôlés d’un même mouvement. Les États-Unis devinrent ainsi la puissance dominante tant dans l’Atlantique que dans le Pacifique – à la limite de l’expansion coloniale vers l’ouest – et poussèrent leur interventionnisme militaire jusque dans les guerres de Corée et du Vietnam. Après les attentats du 11 septembre 2001, cette dynamique fut relancée avec la « guerre contre le terrorisme » (en Afghanistan, en Irak, au Pakistan, etc.).

Les récents soulèvements contre la violence policière rappellent un fait historique important. Le racisme systémique est à l’œuvre non seulement dans la gouvernance intérieure, mais aussi dans la politique étrangère des États-Unis. Plus précisément, l’origine de l’Empire américain n’est autre qu’une expansion totale de l’Ouest colonial par le biais du racisme systémique. À ce jour, l’interventionnisme américain est moins rendu nécessaire par la sécurité nationale en tant que telle, comme le prétend le Département d’État, que par la dynamique de maintien de l’Empire lui-même, qui implique à la fois un mouvement centripète (l’absorption de la richesse et de la force de travail de l’extérieur) et un mouvement centrifuge (l’expansion impérialiste vers l’extérieur). Ces deux mouvements sont régulés par la violence raciste – à savoir l’homogénéisation de la Nation et du Monde.

Un certain nombre de critiques se sont demandé si les atrocités d’Hiroshima et de Nagasaki auraient pu être perpétrées contre des nations occidentales , en supposant que de telles attaques étaient plus appropriées contre un ennemi situé sur le territoire de l’Asie lointaine, à l’autre bout de l’océan Pacifique, que sur des ennemis plus proches géographiquement comme l’Allemagne et l’Italie. Cette même question peut être posée à propos de toutes les atrocités perpétrées par les États-Unis sur terres et les peuples des pays non occidentaux depuis la Seconde Guerre mondiale.

Avec la fission nucléaire, les impérialistes états-uniens découvrirent un dispositif parfait pour effacer l’altérité du monde. La tabula rasa par la catastrophe est le moyen idéal pour mettre en place du modèle de développement de l’État capitaliste. À peu près à la même époque, les États-Unis ont effectivement effacé les singularités des formes de vie hétérogènes à l’intérieur de leurs propres frontières en perfectionnant une culture de la tabula rasa dans la production de masse : transport automobile, réseau d’autoroutes, vie de banlieue (et famille nucléaire), nourriture de supermarché, socialité des centres commerciaux – le tout facilité par l’économie du pétrole. C’est une civilisation basée sur des « non-lieux » (selon Marc Augé), des espaces construits sans aucun rapport singulier avec la communauté locale ou le milieu, des espaces qu’on ne fait que traverser ou consommer, et qui ne conservent que peu ou pas de traces de nos engagements existentiels.

Le mode de développement de l’État capitaliste a atteint une limite matérielle du corps planétaire, une limite dont les effets se sont matérialisés sous la forme de catastrophes écologiques, d’échecs économiques et de crises sociopolitiques qui ont gravement affecté la reproduction de la population à l’échelle planétaire. Ces conséquences se sont également manifestées dans le déclin des États-Unis et de l’Europe, qui avaient longtemps été à l’avant-garde de la totalisation du Monde. L’Empire des États-Unis a atteint le seuil de son cycle d’expansion, tout particulièrement face à la montée de l’Empire chinois. Sa civilisation fondée sur la tabula rasa traverse une crise profonde trahissant une dégénérescence psychosomatique de plus en plus apparente dans son zénith : la forme de vie suburbaine.

La présidence de Trump fournit la réponse la plus expéditive à ce déclin : le déni. C’est une catastrophe en soi dans le sens où cette réplique cherche à prolonger la vie et à étendre l’emprise de l’Amérique homogène malgré son obsolescence. Or, c’est précisément cette obsolescence qui fit de la présidence de Trump un catalyseur d’une redoutable efficacité pour rassembler la classe des rancuniers – la plus dévastée par le déclin de l’Empire –, encore fière de servir la classe dirigeante née de l’époque coloniale. Au lieu d’accepter la réalité de la désuétude de l’Empire, les classes moyennes blanches l sanctifient en fétichisant ses dispositifs historiques : les armes, le christianisme et l’identité raciale. Pendant ce temps, le racisme armé prend du galon partout dans le monde, l’idéal ultime de Trump – la constitution d’une internationale des dictateurs – allant de pair avec cette tendance mondiale.

Ce racisme armé constitue un autre pôle de l’éventail de modes de violence. Dans de nombreux contextes nationaux, le rôle fondamental des tenants du racisme armé – les fascistes – semble être celui d’une avant-garde au service de projets de violence structurelle et organisée opérant sur un horizon plus long et plus large, tout en lançant souvent des attaques spectaculaires contre ces mêmes projets. Par conséquent, pour faire face en bloc à tout cet attirail, les vies-en-lutte qui se déploient sur de multiples plans spatio-temporels mobilisent des pratiques variablement distribuées sur les territoires existentiels de la subjectivité, de la société et de l’environnement. Dans la situation actuelle, ces luttes sont fortement alimentées par l’élan abolitionniste, lequel met en lumière l’organisation mondiale et universelle du pouvoir sous l’angle de la violence discriminatoire.

L’effet le plus dévastateur du colonialisme occidental est d’avoir ce Monde infernal composé uniquement d’États-nations. Les mouvements de décolonisation, ainsi que les mouvements socialistes et communistes sont eux-mêmes devenus des États-nations après avoir réussi à évincer les régimes coloniaux et autoritaires, car la condition sine qua non pour préserver la victoire était de survivre aux pressions extérieures de l’Occident, ce qu’ils accomplirent en construisant des appareils de pouvoir équivalents.

Le paradoxe ontopolitique de l’État-nation – incarnation moderne de l’Urstaat ou l’« État originel » de Deleuze et Guattari – est que l’intégrité interne de son dispositif est issue de sa relation conflictuelle avec les forces extérieures. Au sens premier du terme, l’État est anhistorique. Il engendre diverses formes d’« indépendance », mais ne crée pas d’autonomie. La mécanique despotique consiste à capturer les corps et les esprits de foules hétérogènes en les organisant hiérarchiquement de l’intérieur, tandis que ses interventions extérieures territorialisent les terres pour échafauder une architecture cosmologique, ou une « mégamachine », comme le disait Lewis Mumford. À l’ère de l’État-nation capitaliste, la nécessité pour le capital de se reproduire sur un axe expansionniste est facilitée manu militari par l’État, qui du même coup territorialise les terres au profit exclusif de la nation et de l’accumulation de la richesse nationale. C’est ici que se loge la primauté existentielle de l’internalité (la gouvernance nationale) sur l’externalité (la politique étrangère et les mesures vis-à-vis de l’immigration), et c’est cette primauté qui capture la vie et l’esprit de foules hétérogènes pour les assujettir dans la communauté fermée de la « nation ». Cette articulation originaire de l’intériorité et de l’externalité constitue la base ontologique du racisme institutionnalisé : l’homogénéité portée par tous les États-nations capitalistes.

Au temps de l’Internationale Communiste (Comintern), l’alternative qui s’offrait au mouvement ouvrier faisait l’objet d’un débat passionné dans le monde entier : soit il participait aux guerres nationales, soit il s’y opposerait au nom de la fraternité internationale. L’internationalisme exprimait du fait que les principaux obstacles des mouvements révolutionnaires étaient les divisions entre États-nations. À un certain point, le mouvement antimondialisation concentra son opposition sur la mondialisation des capitaux. Divers mouvements – y compris les mouvements populaires des pays du Sud et les mouvements antiautoritaires et des minorités dans les pays Nord – ont peu entretenir des échanges relativement libres de l’intervention des États, par le biais du summit hopping (les sauts de sommet en sommet) et du Forum social mondial. Après l’effondrement financier de 2008, alors que l’attention des luttes radicales s’était portée vers des situations locales de plus en plus dévastatrices, elles continuèrent à se nourrir des échanges mondiaux par-delà les frontières nationales, par le biais de liens informels et invisibles.

Après 2011, au milieu de la véhémence combinée des catastrophes et des crises, les forces homogènes de l’État-nation capitaliste effectuèrent leur grand retour dans le monde entier. Les luttes existentielles du peuple y ont fait face armées de pouvoirs hétérogènes : celui de décomposer les appareils de l’homogénéité en renouant avec un rapport singulier à la terre, celui de créer de nouvelles formes de vie en commun et celui de se soulever dans une synchronicité planétaire. Alors que les vies-en-lutte continuent d’être largement capturées par la totalisation homogène des États-nations capitalistes – en particulier avec l’enfermement national en temps de pandémie –, leur hétérogénéité distribue sur la planète une toute autre impulsion, tendant vers une oscillation collective entre la dispersion et la réverbération.

L’époque où l’indépendance nationale délimitait les horizons de libération est révolue. Aujourd’hui, l’autonomie des peuples planétaires s’obtient davantage en créant des enclaves de contre-pouvoir à l’intérieur et à travers les territoires nationaux. La signification planétaire des soulèvements aux États-Unis est que, par la dispersion et la réverbération, ils fracturent l’Empire sur toute sa grandeur, de manière à décomposer de l’État-nation capitaliste. Nous ne savons pas où cette dynamique nous mènera, mais il semble que ce soit la perspective la plus prometteuse que nous partagions à l’heure actuelle.

Sans égard aux appels de plus en plus désespérés des politiciens à l’Amérique comme « nation », l’hétérogenèse états-unienne a toujours résisté à l’homogénéisation des appareils d’État. Les États-Unis sont un monde qui intériorise le Monde. Ils sont, comme une bouteille de Klein, une sorte d’espace infini, recourbé sur lui-même. Il y a des devenirs asymétriques – homogènes et hétérogènes – face auxquels nous butons tous, comme si nous étions pris dans un double engrenage. Pour dire les choses simplement, nous aimons et détestons les États-Unis. Qui peut bien aimer cette incarnation sanglante de guerres racistes ? Qui sur terre ose haïr la puissance créatrice de sa population planétaire ?