Mais, à la différence de celui-ci, Carl Einstein n’a guère rencontré de reconnaissance après sa mort de la part des milieux intellectuels et politiques, en dehors du cercle de quelques amis et camarades intimes, voire de spécialistes universitaires [1]. C’est grâce à ces derniers [2]que nous avons la chance de pouvoir retracer sa vie et de saisir l’essentiel de son œuvre qui s’avère d’une valeur fondamentale pour répondre à des questions auxquelles nous sommes de nouveau confrontés, aujourd’hui, dans une constellation historique qui ressemble de plus en plus à celle de la première moitié du XXe siècle. Nous allons comprendre les raisons du manque d’intérêt pour ce personnage et pour l’oubli dont il a été victime en soulignant combien sa vision globale, pertinente et intransigeante sur le monde, le rendait forcément dérangeant aux yeux des tenants de l’ordre social, idéologique et esthétique.

Carl Einstein (il ne possède aucune parenté avec son célèbre homonyme Albert), a passé son enfance et son adolescence à Karlsruhe dans le sud-ouest allemand. Son père, Daniel Einstein, occupait un poste de professeur d’école juive dans cette ville d’un calme plat provincial auquel son jeune fils rendra, à l’âge de 20 ans, un hommage sarcastique dans un poème intitulé La ville de l’ennui. En 1930, il écrira dans une Petite autobiographie : « Le dimanche, les bourgeois faisaient à toute allure le tour du parc géométrique à la française, saluaient, selon le rang social, tandis que moi je purgeais régulièrement mes punitions [du lycée] dans le clocher de l’église. Je préférais passer là mes dimanches à dormir tranquillement au lieu de me laisser gâcher mes après-midis par la bêtise des professeurs. Dans une valise j’apportais de la nourriture, de l’alcool et une couverture. » [3]

En 1903 Einstein doit quitter le prestigieux lycée de la ville peu avant le bac car à la place d’assister aux examens il préfère se soûler lors d’une virée à Strasbourg avec un camarade de classe. Il faudra qu’il passe son bac, plus tard, dans une petite ville des alentours. En 1903, Einstein ira à Berlin où il fréquentera l’Université et assistera à des cours de philosophie (entre autres ceux de Georg Simmel), d’histoire, d’histoire de l’art et de philologie classique. En même temps, il entre dans le milieu des artistes expressionnistes par le biais de revues militantes comme Die Aktion (L’Action) de Franz Pfemfert. Entre 1906 et 1909 il écrit son premier grand texte Bebuquin oder die Dilletanten des Wunders (Bebuquin ou les dilettantes du miracle) [4], appelé par lui « roman », mais qui est en réalité une œuvre inclassable, cassant tous les cadres des modèles littéraires. Il s’agit d’une attaque farouche contre la dominance de « la Logique » sur la pensée, où des descriptions de sensations intérieures et extérieures volent en éclats et commencent à nouer des liens nouveaux, contradictoires, dans une sorte de danse macabre entre morts et vivants, autour d’un personnage (moitié alter ego/ moitié personnification des idées philosophiques) à la recherche du miracle. Avec raison, on a caractérisé ce texte comme relevant plutôt du dadaïsme ou du surréalisme que de l’expressionnisme. Mais comme ce dernier courant était dominant à l’époque en Allemagne et qu’il avait largement inspiré la revue de son ami Franz Pfemfert, dans lequel avait été publié (en 1912) ce texte d’Einstein, il n’est pas rare de voir encore aujourd’hui certains commentateurs ranger Einstein dans la case « expressionniste », terme à connotation un peu « vieillotte » et donc dépassée.

A part ce texte, d’une originalité particulière et d’une radicalité extraordinaire, celui-ci avait écrit, avant la « Première Guerre » et pendant celle-ci, un nombre considérable d’articles sur l’art plastique, la littérature et la politique. Une œuvre surtout l’a fait connaître à un plus large public et est restée jusqu’à aujourd’hui un grand classique en matière de présentation de l’art africain : le livre Negerplastik (La sculpture nègre) paru en 1915. Il y entame une première réflexion sur la centralité du « cubique » dans l’art africain à un moment où le « cubisme » développe cette dimension comme un angle nouveau dans la construction de l’œuvre picturale. Selon lui :

« Certains problèmes qui se posent à l’art moderne ont provoqué une approche plus scrupuleuse de l’art des peuples africains. Comme toujours, la encore, un processus artistique actuel a créé son histoire : en son centre s’est élevé l’art africain. Ce qui paraissait auparavant dépourvu de sens a trouvé sa signification dans les plus récents efforts des artistes plasticiens. On n’a d’ailleurs que très rarement deviné que chez les Noirs on avait posé avec autant de clarté des problèmes précis d’espace et formulé une manière propre de création artistique […] Ma brève description de l’art africain ne pourra se soustraire aux expériences faites par l’art contemporain, d’autant plus que ce qui prend de l’importance historique est toujours fonction du présent immédiat » [5]. Cette référence à l’art africain gardera une importance d’autant plus grande pour Einstein dans la mesure ou le cubisme restera pour lui –comme on va le voir- le paradigme d’une démarche artistique exemplaire, à la hauteur du temps présent.

A côté de la réflexion sur l’art, Einstein commence à se positionner politiquement. Ce qu’il explique dans l’article Revolte (Révolte), restera à la base de son orientation politique toute sa vie : « Il faut absolument dissocier révolte et révolution. La révolte est le principe constant que l’individu porte en soi, c’est un état d’âme et une forme de pensée […] La révolte suppose cet état d’esprit […] : seule est importante la réalisation d’une idée » [6]. C’est justement cet état d’esprit qui manque, selon lui, à la sociale démocratie, comme il l’écrit déjà avant la Première Guerre : « La social-démocratie s’est déclarée dès le début parti conservateur vu qu’elle s’est présentée en parti de classe […] Une association de rationalistes ne fera jamais la révolution ; elle ne mettra que davantage d’ordre. Social-démocratie, militaires et école primaire, comme c’est pareil ! […] Seul le pauvre, l’inorganisé est capable de porter un jugement sur ce qui ne lui est pas donné […] La social-démocratie amènera seulement l’accomplissement de l’Etat capitaliste qu’elle réprouve […] » [7] .

Au regard de ces prises de positions, il n’est pas étonnant qu’il se lance avec enthousiasme dans le mouvement révolutionnaire à la fin de la guerre. Quand éclate ce mouvement, en novembre 1918, il se trouve à Bruxelles où il était affecté –après avoir été blessé au front- dans un service de l’administration civile du Gouvernement général allemand.

La guerre l’avait « pris à la gorge » comme il l’écrit dans une lettre du 20-2-1917 à sa femme : « Cette nuit il y a eu des tirs terribles. J’étais debout toute la nuit ; je pleurais et gémissais et pestais. Ce sont maintenant mes nuits […] Je ne supporte plus la guerre. Tout s’effondre ; tout ce qui m’importait est détruit […] Je redoute chaque être humain. A quand le commando qui viendra nous abattre, vous [il s’adresse à sa femme et sa fille] et moi ? Quand va-t-on brûler les livres pieux ? Quand va-t-on bouffer les morts ? Quel autre cri que hourrah ? Tout est détruit. Il n’y a pas une seconde où je ne me sente pris à la gorge. Domination, force et violence de la populace. Misère des bons. Destruction des enfants. Nous sommes en enfer et nous tombons dans le chaos. » [8]

Il salue avec enthousiasme la révolution russe : « La révolution russe paraît joliment avancer. Des êtres merveilleux […] Si seulement les Russes avaient la force d’apprendre aux autres hommes, et que les autres comprennent l’exemple ! En tout cas, les Russes avancent, il faut leur en être reconnaissant. Nous pourrons alors vivre en Russie. » [9]

Et quand, le 10 novembre 1918, le siège du Gouvernement général allemand à Bruxelles est occupé et que le drapeau rouge est hissé sur le Palais de la Nation, Einstein participe à la constitution d’un « Conseil central des soldats » où il prend en charge la fonction du représentant diplomatique du Comité exécutif pour gérer les négociations avec les anciennes administrations allemandes ainsi qu’avec les représentants belges, pour assurer l’alimentation de la population et l’évacuation des soldats allemands.

A l’occasion d’une réunion, qu’il avait convoquée pour le soir du même jour, le 10 novembre, Einstein s’adresse, selon le récit d’un témoin oculaire, aux généraux et autres représentants des forces d’occupation allemandes : « Cet abominable régime impérial a pris fin. A l’oppression et à la tyrannie qu’il a si longtemps fait peser sur la Belgique, le Conseil des ouvriers et des soldats entend faire succéder dès aujourd’hui un régime d’humanité et de loyauté. Les soldats allemands ne demandent qu’à quitter au plus vite la Belgique. Qu’on nous laisse partir et qu’on tâche, de part et d’autre, d’éviter les conflits ! […] Le Comité des ouvriers et des soldats est à présent le maître et il entend que ses ordres soient exécutés sur le champ. L’oppression odieuse dont cette population a souffert doit cesser. Tous les civils belges, arrêtés et emprisonnés pendant l’occupation, ont sur mes ordres, été mis en liberté. » [10]

De retour en Allemagne, en janvier 1919, Einstein se trouve au milieu de l’insurrection spartakiste où il est arrêté un moment avec sa femme et leurs amis, le couple des Pfemfert. Après l’écrasement sanglant de l’insurrection, il poursuit une activité intense de publication d’articles dans des revues, Die Pleite (La banqueroute), Der blutige Ernst (Le putain de sérieux), éditées en collaboration avec des représentants dadaïstes de premier rang : Georg Grosz, Wieland Herzfelde, Raoul Haussmann, Richard Hülsenbeck.

On peut y lire des sentences programmatiques sans équivoques :

« Que l’on abolisse la propriété !

- afin que […] l’on se déshabitue de faire monter les dividendes à travers le meurtre des hommes

- afin que le meurtre ne se paye plus et que l’on ne dresse plus au meurtre au profit des possédants […]

- afin que l’être humain ne soit plus la possession d’un autre

- afin que les mots Mien et Tien disparaissent

- afin que l’on trouve des valeurs qui viennent directement de l’homme […]

- afin que l’on ne puisse plus acheter la science, l’art pour se différencier des autres

- afin que penser, peindre, écrire ne soient plus de la prostitution

- afin que ceux qui administrent le pays ne soient plus achetés et possèdent moins de pouvoir d’oppression. » [11]

Le 14 mai 1919 il intervint dans un congrès à Berlin à l’initiative du journal Räte-Zeitung (Journal des Conseils) pour créer une fédération des conseils. Il y présente sa vision exigeante sur « La responsabilité politique des intellectuels », soutenant la création d’une « République des Conseils des créateurs littéraires. » Voici sa perspective : « Aux intellectuels ! Une chose compte : réaliser la société communiste. C’est un but trop important pour le laisser désintégrer par la dialectique des intellectuels […] L’individualisme est terminé, c’est la camaraderie au sein de la masse qui est décisive […] Peintres, écrivains, vous avez sué pour le bourgeois, vous l’avez glorifié, vous lui avez vendu l’arrogance propre à se distinguer. Révoltez-vous donc effectivement contre le bourgeois au lieu de lui fourrer dans la tête les moyens pour tenir autrui en esclavage. Rattrapez le retard que vous avez sur l’action du prolétaire. Les masses montrent le but, sans les entraves de la tradition et des associations historiques. » [12]

Le 13 juin 1919 il prononce à Berlin un discours à l’occasion de l’enterrement de Rosa Luxemburg. Elle avait été assassinée en janvier lors de l’insurrection spartakiste mais son cadavre n’avait pas été retrouvé avant juin.

Après l’écrasement des insurrections, des luttes armées et des prises de pouvoir locaux (République des Conseils de Munich de 1919), Einstein considéra la révolution allemande comme une « révolution avortée ». Néanmoins, il resta toute sa vie fidèle à l’esprit de Spartakus, qu’il résumait ainsi : « Spartacus, c’est la volonté de rendre à l’être humain la possibilité d’une société humaine. » [13]

Les publications dans lesquelles il avait publié ses invectives cinglantes furent interdites. Einstein se tourna de nouveau vers la littérature et les arts plastiques car il était resté en contact et échangeait avec des artistes renommés allemands, français et russes.

En 1921 Il publie sa seule pièce de théâtre, Die schlimme Botschaft (La mauvaise nouvelle), où souffle encore l’esprit d’une critique radicale du capitalisme et de la société bourgeoise. La pièce est inspirée, dans le titre comme dans son orientation, du verdict de Nietzsche qui avait opposé à la « bonne nouvelle » des évangiles du Christ la « mauvaise nouvelle » de Paul :

« Paul personnifie le type contraire du ‘’messager de bonne nouvelle’’, le génie de la haine, de la vision de la haine, de l’implacable logique de la haine […] il le cloua [le Christ rédempteur] sur sa croix […] Au fond il n’avait pas besoin de la vie du rédempteur, -c’est sa mort sur la croix qui lui était nécessaire et davantage encore […] Paul voulait la fin, par conséquent il voulait aussi les moyens […] Son exigence, c’était le pouvoir. » [14]

Sous cet angle de vue, Einstein met en scène une répétition de la fin de la vie du Christ dans l’Allemagne contemporaine, où il est revenu.

L. Meffre donne un édifiant résumé de la pièce :

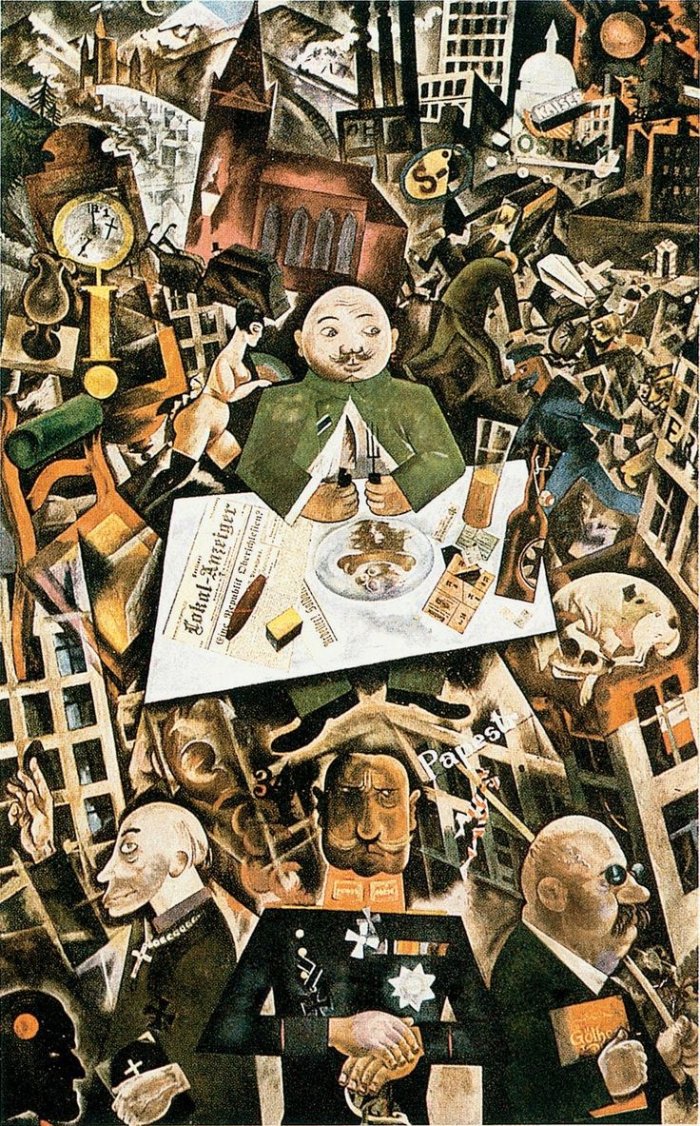

« Les vingt-deux scènes de la pièces ont pour personnage principal le Christ et racontent son calvaire moral et physique. Face à l’humanité sordide qu’il découvre, le Christ hésite sur la nécessité de son sacrifice. Mais il y est contraint par Paul, l’idéologue inflexible, qui attend le pouvoir de l’accomplissement des Ecritures. La passion devient un véritable « show » dont le sommet est la crucifixion. Tous les types représentatifs de la société weimarienne défilent alors devant le Christ en croix, insensibles aussi bien à sa souffrance humaine qu’au mystère divin qui s’accomplit. Seules les intéressent leurs préoccupations terre à terre, pouvoir et argent en premier lieu. Mais au milieu de cette foule à la George Grosz, d’affairistes, racistes, profiteurs, politiciens et autres, apparaissent les personnages des Ecritures. Ils sont interpellés par la foule, pris à partie, commentés dans leurs faits et gestes. Il y a par la structure même de la pièce –qui se déroule en partie comme un film qu’on est en train de tourner- superposition des scènes historiques et du contexte weimarien ce qui permet à l’auteur de régler hardiment ses comptes. […]

Jésus, omniprésent dans la pièce, est un héros révolutionnaire et anarchiste. [ …] Vouloir ‘’être-sans-le-monde’’ pour, dit Jésus, être vraiment homme –car ‘’on est homme dans la mesure où on est pauvre’’ – constitue pour le riche tout de ‘‘laine, pétrole, charbon, fer’’, c’est-à-dire tout de bien matériels, une insoutenable provocation. La liberté par la pauvreté, thème subversif s’il en est ! » [15]

La pièce fut publiée en juillet 1921 aux éditions Rowohlt. Mais avant même d’avoir la chance d’être représentée sur scène, elle était déjà confrontée à une plainte pour blasphème. Le procès, le premier de ce genre dans la République de Weimar, a eu lieu en octobre 1922. Einstein et son éditeur ont été condamnés à de semaines de prison muées en amendes d’argent. La pièce a dû attendre 1994 pour connaître sa première représentation (à Lübeck, RFA).

L’œuvre majeure d’Einstein des années vingt –un grand succès éditorial et de reconnaissance dans les milieux culturels- sera L’art du XXe siècle, le tome 16 de l’encyclopédie monumental de L’Histoire de l’Art de l’Edition Propyläen (Propylée). Cette encyclopédie fut présentée dans une annonce destinée au public français comme « l’œuvre la plus complète sur l’art de toutes les époques et de tous les peuples » [16]. Le tome 16 sur L’Art du XXe Siècle d’Einstein, sorti en première édition en 1926, est le dernier de l’encyclopédie. Il est réédité en versions augmentées en 1928 et en 1931 [17] . C’est avec cet ouvrage qu’Einstein « devait fonder d’irréversible manière sa position et son prestige de théoricien de l’art moderne ». [18] Meffre est catégorique : « cette formidable analyse de l’art vivant […] n’a pas d’équivalent dans l’histoire de l’art ». [19]

Au centre de son livre se situe sa conception du cubisme : « Le cubisme signifiait transformer l’expérience en trois dimensions du mouvement, en une forme à deux dimensions sans que la profondeur ou le modèle ne soient imités de façon illusoire : par contre on figurait les représentations du mouvement et la fonction de mémoire […] Ainsi le cubisme est à l’opposé de toute ornementation décorative ». [20] « Les œuvres cubistes correspondent au caractère général de l’époque. 1. On se rend le plus indépendant possible des conditions naturelles (l’on compare cela au caractère technique de l’époque). 2. On met en formules des relations dynamiques et des ensembles de processus. 3. On introduit l’hallucination irrationnelle. 4. On tente de parvenir, en dépit du détachement, à des formes à valeur collective, alors qu’en même temps l’isolement de l’individu se renforce ». [21] Cette rupture du cubisme d’avec la mise en forme visuelle de la réalité signifiait pour lui « un bouleversement dans la pensée occidentale » qui dépassait toute « affaire purement optique ». [22]

Mais il n’y a pas seulement les cubistes qui incarnent pour lui l’esprit de l’art moderne. Concernant les artistes allemands il met en avant surtout le groupe du Blauer Reiter (Cavalier bleu), constitué à Munich dans les années d’avant la Première Guerre par les peintres Franz Marc, August Macke, Vassili Kandinsky, Gabriele Münter, Paul Klee et Alexeï Jawlensky, mais aussi les compositeurs Arnold Schönberg et Alban Berg. Selon Einstein : « Enfin les Allemands posent le problème de l’autonomie de la peinture et des processus hallucinatoires librement développés […] Enfin on eut le courage de détruire des conventions inhibantes et usées, et l’on osa enregistrer sans réserve les sensations visuelles découvertes. On essaya de retenir le processus même de la vision intérieure, de dynamiser le tableau pour que directement dans le tableau se passe un évènement visionnaire ». Il cite Franc Marc, qui peint à cette époque la Tour de Chevaux bleus et dit : « L’art se libérera des desseins humains et de la volonté humaine. Nous ne peindrons plus la forêt ou le cheval tels qu’ils nous plaisent ou tels qu’ils nous apparaissent, mais tels qu’ils sont en réalité, la façon dont la forêt ou le cheval eux-mêmes se sentent, leur être absolu, qui vit derrière l’apparence que seule nous voyons. » [23] De Kandinsky il dit : « Sous l’impulsion d’un solipsisme optique nu, les choses se pulvérisent : destruction de l’objet. » [24]

Finalement, il est particulièrement élogieux à propos de Paul Klee : « Chez Klee, nous remarquons une caractéristique de l’existence actuelle : le retour au primitivisme, c’est-à-dire un dégoût de la civilisation par trop différenciée. On s’échappe de la masse immense de la conscience mécanisée, réifiée, presque privée d’âme. Chez Klee, un tel retour au primitivisme ne signifie pas un léché décoratif ou une perte de la forme, mais un changement en profondeur. Il ne s’agit plus désormais de préludes à la destruction des objets, il s’agit bien plus de la refonte de la structure psychique, à partir de laquelle de nouvelles figures se frayent un chemin vers la réalité. L’art ne signifie plus seulement le fait de s’exprimer sans retenue, il peut être quelque chose de plus profond, suicide ou destruction de l’homme antérieur au profit de possibles formations nouvelles. Ainsi l’art retrouve des forces perdues depuis longtemps, celles de la prophétie ou de l’interprétation des rêves, il redevient un moyen de modifier le réel, et de faire entrer de force dans la réalité agonisante une nouvelle réalité plus proche de l’homme et correspondant à la totalité de son âme et non à l’étroite raison. L’art retrouve la force d’être un moyen magique et de prophétiser l’avenir ». [25]

Si Einstein considère Klee comme « le représentant décisif du nouveau romantisme allemand », il identifie en France toute une nouvelle « génération romantique », en particulier représentée par des peintres surréalistes comme Masson, Miro, mais aussi Gaston-Louis Roux. Il s’agit pour lui de tableaux qui « se situent sur le plan psychique autrement que les œuvres hallucinatoires des primitifs. En effet, elles sont de nature autistique et rendent les expériences de l’individu isolé. Il était indispensable de se détacher de la conscience collective –encore traditionnelle aujourd’hui- pour pénétrer dans les couches profondes du rêve et de l’inconscient. […] Ces jeunes peintres se regroupent ensemble, ils compensent leur autisme par un penchant pour la politique collectiviste. On ramène avec raison les expériences qu’on peut faire à une base générale, celle de la sexualité. Instinctivement donc, on se protège contre l’isolement et l’on se lie à des groupes et des forces collectives ». [26]

Son ouvrage L’art du XXe siècle préparait la participation de Einstein à l’édition de la revue Documents fin des années vingt, dirigée par Georges Bataille et soutenue par un nombre important d’artistes et d’intellectuels venant en grande partie du surréalisme, comme R.Desnos, R.Vitrac, J.Prévert, S.Dali…, mais aussi d’autres horizons, en particulier de l’ethnologie qui commence à se constituer comme une nouvelle discipline, avec entre autres M. Leiris et M. Griaule, mais aussi de l’histoire de l’art, de la psychologie et de la musique. [27] Durant sa courte vie, de 1929 à 1930, cette revue a constitué un espace de rencontres entre différentes approches à la recherche d’un défrichage de la réalité avec d’autres outils que ceux de la scientificité unilinéaire académique dominante, en puisant dans les expériences et expérimentations artistiques et créatrices sociales des sociétés anciennes et modernes.

Einstein, qui avait fait de Paris sa résidence principale en 1928, participa régulièrement à cette revue via ses articles ; il était aussi impliqué dans la conception des numéros et la prise de contacts avec des collaborateurs potentiels –surtout d’Allemagne, où il avait toujours gardé des relations étroites avec le milieu artistique d’avant-garde. Selon Meffre, ce rôle important dans l’édition de la revue a été occulté, dans l’après-guerre, par ses coéditeurs et c’est un des facteurs qui a pu contribuer à la méconnaissance d’Einstein en France [28].

Dans ses articles publiés dans Documents, Einstein saisit l’occasion de formuler une approche de la créativité artistique qui dépasse la sphère de l’art pour gagner une dimension paradigmatique d’exercice de la liberté humaine tout court. Les découvertes et expérimentations artistiques ont vocation à produire un nouveau rapport des êtres humains à la réalité. La revue est pour lui l’occasion de faire sortir la critique de l’art de son milieu restreint et d’inciter à une réflexion sur la portée sociale de ses enjeux.

C’est dans un article sur André Masson qu’il développe une perspective programmatique concernant les ressources imaginatives, appelées en cette occasion (mais pas seulement) des « forces hallucinatoires ». Leur vocation est d’ « ébranler ce qu’on appelle la réalité par le moyen d’hallucinations non adaptées ». Car « ces forces hallucinatoires font une brèche dans l’ordre des processus mécaniques ; elles introduisent des blocs d’‘’a-causalité’’ dans cette réalité que l’on s’était donnée absurdement comme une. »

Sous cet angle de vue, « l’hallucination » est à considérer comme la condition indispensable d’une transformation de la réalité : « …c’est justement dans cette discordance entre l’hallucination et la structure des objets que repose notre infime chance de liberté : une possibilité de changer l’ordre des choses. » A travers un développement des forces imaginatives est-il possible d’atteindre des couches plus profondes, occultes de la réalité, ignorées par l’individu égocentré : « …il faut précisément voir dans ces formes hallucinatoires les signes des processus fatals, au cours desquels disparaissent toutes les réactions égocentristes ». [29]

Cette faculté imaginative libératrice est pour lui particulièrement présente dans l’œuvre de Picasso. Dans le numéro 3 de Documents, un numéro exclusivement dédié à Picasso, Einstein écrit : « Picasso est le signal de tout ce que notre temps possède de liberté. » Il vit dans un état ‘’hallucinatoire’’ permanent : « Picasso se sépare continuellement de lui-même et vit dans un état de transformation permanente. On pourrait dire que la condition fondamentale de ses recherches et de ses trouvailles est la destruction dialectique de la réalité. …Voir est pour Picasso une lutte dialectique pour la suppression de la réalité médiate…Picasso justifie pleinement cette maxime selon laquelle l’homme et l’univers sont journellement créés par l’homme ». [30]

Le « Georges Braque »

Le livre intitulé George Braque n’est pas seulement une introduction dans l’œuvre de Braque, mais une synthèse des réflexions d’Einstein sur la fonction de l’art en général et l’art moderne, principalement le cubisme, en particulier. Meffre, employant la terminologie d’Einstein, qualifie « cette somme de maturité de ‘’totalité’’ c’est-à-dire d’union des contraires, des tensions et des forces opposées (conscient/inconscient, tradition/invention, tectonique, psychogramme [31]). Véhément, il dénonce une fois encore le mensonge de l’unité, des systèmes fermés, au profit de la dialectique, de la bisexualité si présente dans l’Antiquité […] ». [32]

« [L’ouvrage] constitue dans son ensemble davantage une étude esthétique et sociologique du début du XXe siècle qu’une réelle monographie sur Braque, […] ». [33] D’ailleurs, à l’origine, Einstein ne voulait pas donner à ce livre le titre « Georges Braque ». Dans une lettre à Kahnweiler il disait dans les années vingt : « Le livre sur Braque s’intitulera à peu près : ‘’la morale de la pureté’’ ou bien ‘‘peinture directe’’ ». [34]

Le point de départ du livre est la distinction entre l’esthétisme, qui était dominant durant les derniers siècles, et un concept de l’œuvre d’art comme produit de son temps.

L’esthétisme est la séparation de l’art et de la vie : « En considérant l’art comme un phénomène séparé et inconditionné, on lui faisait perdre presque toute force vivement active ; désormais il somnolait tel un lointain, tranquille paradis des lâches et des faibles situé au-delà de la vie, des questions et des tempêtes. Mais ‘’Monsieur Dupont’’, étatisé le reste du temps, avait désormais droit à un défoulement incontrôlé, sans conséquence et rose bonbon… Les esthéticiens étaient contaminés par une idéalisation ridicule de l’œuvre d’art. C’est ainsi qu’on élabora la doctrine de la mesure classique, la doctrine du beau et du noble, en conséquence de quoi la dimension du dangereusement vivant fut irrémédiablement châtrée… Avec l’établissement de l’œuvre d’art normal tout un chacun subissait un nivellement sans retenue, la démocratie des âmes moyennes et non-violentes battait son plein…C’est à une telle normalisation bourgeoisement démocratique que servait une historiographie en vertu de laquelle se falsifiait et se déformait le devenir de l’art dans une perspective idéaliste ». [35]

« Dans l’esthétisme, nous voyons une tentative consistant à soustraire les œuvres d’art aux processus vivants et à diminuer leurs effets complexes. On isole l’œuvre en cachant ses origines et en la réduisant à ses données purement techniques. Toute esthétique nous semble être déterminée principalement par des facteurs négatifs et, pour nous, l’attitude esthétique n’est qu’une atrophie psychique et une diminution de la vie ». [36]

A l’opposé de l’esthétisme, il développe une approche qui situe l’œuvre dans son temps : « Pour nous, une œuvre est importante dans la mesure où elle marque son temps ou qu’elle en porte l’empreinte… Pour nous, une œuvre d’art est une force vivante et un outil pratique, alors qu’elle nous semble sans intérêt et morte en tant qu’objet esthétique et isolé ; nous méprisons l’appréciation des œuvres d’art comme ‘’bibelots’’ précieux et rares ; l’aspect technique ne nous intéresse guère… ». [37]

Sous cet angle de vue, les œuvres d’art d’une même époque peuvent avoir des dimensions contradictoires : « Une part considérable de l’art peut évoluer en sens inverse des courants généraux d’une période historique ou compenser, ou occulter, de manière gênante un mouvement spirituel. C’est ainsi par exemple que la majeure partie de l’art dit moderne est orientée dans un sens tout bonnement réactionnaire. Nous ne nous intéressons aux œuvres d’art que dans la mesure où elles portent en elles les moyens de modifier le réel, la structure de l’homme et les visions du monde, en somme dans la mesure où se pose la question principale de savoir comment les œuvres d’art peuvent être intégrées dans une vision du monde ou comment elles la détruisent et la dépassent. » [38]

C’est à partir de cet angle de vue qu’est mise en perspective l’histoire de l’œuvre d’art : « Un principe révolutionnaire domine donc également l’histoire ; car l’homme balance entre création et adaptation, entre risque mortel et préservation. » Dans cette perspective Einstein arrive à formuler un concept de l’histoire qui s’approche de celui de W. Benjamin (avant même que celui-ci l’ait esquissé dans les « Passages ») : « Nombreux sont ceux qui considèrent l’histoire comme un domaine de faits objectivement donnés. Notre avis est ici différent. L’histoire ne trouve pas sont origine dans le passé le plus lointain, mais jaillit du souffle du présent pour refluer vers ce qui a disparu de la vue, comme dans un nuage. Ce qui est passé reluit en tant que projection du maintenant ; la sélection et l’évaluation des époques sont engendrées et spécifiées par le présent, par sa structure et par sa puissance ; il n’y a donc pas lieu de parler d’une histoire unique, objective, mais toute forme de conceptualisation de l’histoire équivaut à une perspective ouverte à partir du point focal du présent. » [39] Plus loin Einstein ajoute : « …toute histoire et toute évaluation historique trouvent leur origine dans l’aujourd’hui et le passé commence avec le moment présent. C’est que l’histoire se fait par la projection du présent, et elle représente une évaluation selon la structure de l’aujourd’hui. » [40]

A partir de ce constat Einstein brosse l’histoire de l’art à rebours. Pour lui c’est au néolithique que commence un cycle d’évolution de l’art qui a duré jusqu’ à l’apparition de l’art moderne au début du 20e siècle : « En tout lieu des formations tectoniques sont reconnues comme des symboles sexuels. Souvenons-nous des pieux solaires, des obélisques etc. ; …Peut-être le sédentaire répétait-il avec passion les formes d’une maison –dans lesquelles il trouve, transposés, les importants symboles sexuels- qui garantissent la pérennité de sa communauté. C’est le conservatisme du sédentaire qui s’exprime dans de telles formations ; c’est l’attitude d’un homme qui s’attache à tout prix à sa glèbe et qui préfère sa demeure à tout changement… » [41]

« A la culture de l’homme correspond la domestication des formes et il est significatif que le mot ‘’domestication’’ soit dérivé du mot ‘’domus’’- maison… La vie du sédentaire repose sur la continuité et sur le retour du même, si bien que les formes tectoniques sont particulièrement appréciées comme signe de durée. Le dynamisme animiste du nomade, qui reconnaît dans chaque créature ou chaque chose la même force vivante et mène une vie empreinte de la métamorphose, touche à sa fin. Le sédentaire fixe, son agir vise la durée. Et voilà pourquoi il est plus conservateur et peut-être plus borné que le nomade. Il accentue donc les éléments sans cesse récurrents et se sert des formes tectoniques. » [42]

Sous cet angle de vue la renaissance constitue une autre étape importante dans l’encadrement de l’art pour le fixer dans une vision statique du monde : « Pour l’homme de la Renaissance, la réalité valait comme quelque chose de définitif, et c’est pourquoi il croyait pouvoir la capturer dans le filet de sa perspective de manière définitive et en la fixant conformément à une loi. La séparation de l’homme du cosmos, du sujet de l’objet, fut compensée à l’aide de la croyance optimiste en une régularité homogène. » [43]

« Les hommes de la Renaissance croyaient que l’homme, la nature et la régularité mathématique étaient portés par le même flux et seraient conciliés dans l’unité de Dieu. A pareille crédulité devant les lois correspondait l’estime portée à la perspective. Ils pensaient que d’une réalité mathématiquement idéalisée résulterait ce qui existe véritablement. » Une telle vision statique du monde domine la peinture jusqu’à la fin du 19e siècle : « En fin de compte, le tableau montrant une perspective classique présuppose encore le type religieux. On se bat encore pour la pérennité et, face à l’angoisse de la mort, on fuit dans le statisme ; on s’installe à l’ombre pesante d’immortalités antiquisantes. » [44]

Mais ce renfermement du tableau entre progressivement en contradiction avec les aspirations profondes de l’être humain. Einstein se pose la question rhétorique : « Et si, en dépit de tout leur charme, la plupart des tableaux ne correspondaient plus guère aux pulsions et aux représentations de l’homme ? Ne signifiaient qu’une façade ou une misérable farce, un obstacle pour se retrouver soi-même ? » [45] Nous vivons la fin d’un cycle millénaire et le commencement d’une nouvelle ère : « Toute découverte de figures d’aujourd’hui émane d’une insatisfaction devant le monde et du sentiment que le monde serait une fonction de l’homme et l’homme une fonction du monde ; cela signifie que les éléments s’enchevêtrent sans cesse dans l’événement et provoquent des métamorphoses réciproques. Or, cela signifie la rupture avec la situation conservatrice de tout art ainsi que la fin de la formulation définitive d’une réalité. Cela correspond, si l’on veut, à une attitude impie. En même temps un tel état d’esprit inclut un bouleversement à l’égard de l’attitude classique puisque c’est son image de la réalité qui doit désormais être détruite. » [46]

Pourtant, la profondeur de la crise de notre civilisation n’est pas comprise par la génération qui est aux commandes de la société. « Il est caractéristique que les anciens de notre époque interprètent la crise des temps actuels, et qui ne sont pratiquement plus les leurs, uniquement sous l’angle économique, mais qu’ils comprennent ou perçoivent à peine les transformations du psychisme et de l’être humain. L’ancienne génération reste enfermée dans un rationalisme scientifique ou calculé, et les quidams séniles ne remarquent pas que les forces humaines dont ils ont à peine connaissance luttent précisément contre la dimension rationnelle et la civilisation ; trop longtemps a-t-on mis l’accent sur la superstructure consciente au détriment du caractère. Or, il paraît impossible de sauver une civilisation ou des rapports sociaux par des compromis prudents des arrangements alambiqués ou un raccommodage d’institutions surannées lorsqu’elles ne sont plus en accord avec une jeunesse qui se transforme. Quelque chose de fondamentale et de décisif est en train de se produire. Nous pointons ici l’effondrement de l’homme rationalisé, la méfiance contre la domination de l’esprit ainsi qu’une régression présente de l’homme vers un état primitif. C’est la guerre justement qui nous a empreints d’une profonde méfiance envers une civilisation fondé sur la technique. » [47]

Du déni de la profondeur de la crise et de ses raisons véritables résulte une attitude défiante envers l’art. « Le rationaliste considère les états ordonnés comme des états normaux et appelle crise toute menace contre l’uniformité paisible. Lorsqu’en art un ordre établi est menacé, on tente de nos jours d’enfermer ce qui est de nature critique à l’intérieur des tableaux et de le considérer comme un phénomène de virtuosité. On redoute tout simplement d’apprécier les tableaux comme de vivants dispositifs de combat. » [48]

C’est dans une telle situation de confrontation que se trouvèrent le cubisme et tout l’art moderne du début du siècle. « Nous remarquerons comment Braque desserre la vision et l’instinct avec une force et une liberté grandissantes. » Une attitude qui s’exprime par une technique qu’Einstein appelle le « psychogramme ». « Cette attitude visionnaire et l’augmentation de la dimension pulsionnelle s’exprimeront fréquemment à travers le psychogramme. Dans un premier temps, on oublie la technique picturale cultivée à l’excès et l’observation astucieuse en s’abandonnant plutôt à l’épreuve de son expérience vécue. Avec ces psychogrammes apparaît un type primitif ; une inclination incite à se débarrasser de la conscience, à se défaire des acquis tardifs et à s’épanouir comme une plante. […] A présent, c’est à l’aide de l’hallucination féconde que l’on réagit contre la monotonie de la contrainte sociale, sexuelle et logique ; tel le dormeur se révoltant fréquemment dans son rêve contre la réalité qui lui est imposée, on combattra dans les tableaux la réalité cultivée à l’excès et ses moyens, qu’il s’agisse de formes, de styles ou de lois. » [49]

L’art de Braque est donc selon Einstein un acte de libération des individus du carcan d’une société rationnalisée : « Ainsi l’art de Braque nous semble constituer un moyen significatif pour éliminer le caractère rationnel de l’homme, […] Esquissons brièvement la situation sociologique de cet art. L’homme fut rapidement étatisé sans que la société ne soit en mesure de lui offrir des équivalents moraux ou spirituels. La société exigeant tout, ne disposait d’aucune convention qui liait, on se contentait de conventions techniques. La civilisation et l’Etat ne représentaient pas une extension de la réalité, un accroissement en réalité, mais bien plutôt un processus d’atrophie du réel puisque celui-ci fut de plus en plus rétréci par les conventions. » [50]

Dans ce contexte l’art n’était qu’un palliatif : « Le dogmatisme souverain et religieux céda progressivement la place à une esthétique spécialisée qu’on développait scolairement mais de manière vague.[…] On était devenu impie et l’attitude classique, à savoir l’idéalisation formelle du réel, le reflet des dieux défunts, […] » En rupture avec cet ancien cadre, l’art moderne constitue un nouveau départ : « A présent il ne s’agit plus d’une reconnaissance résignée et fataliste de ce qui est donné mais de la formation d’une nouvelle réalité. On adopte ainsi une position tout bonnement subversive. […] Dès lors, le réel n’est plus déterminé mais instable et constitue un groupement variable de forces mourantes et croissantes. Il est clair que dans cet état non fixé du monde, l’homme gagne considérablement en liberté, que le hasard, les facteurs irrationnels et le désordre acquièrent une importance considérable et que l’art devient le moyen de modifier le réel. » [51] L’’œuvre d’art n’a plus seulement la fonction d’enrichir l’intériorité de l’individu : « A présent, c’en est terminé avec la construction d’un monde intérieur ; les visions sont présentes sous formes de figures, elles sont extériorisées et déambulent entre les choses du jour, agissent sur elles et se relient à elles. » [52] Ce regard d’Einstein sur l’art plastique n’est pas loin, avec une similarité des formulations surprenante, du constat que W. Benjamin dressait à la même époque à propos du bouleversement de notre sensibilité d’apperception introduit par l’invention du cinéma. [53] Si pour Benjamin, c’était cette nouvelle forme de la « reproduction mécanisée de l’œuvre d’art » qui constituait par excellence une arme de destruction de l’apparence figée de la réalité et une possibilité de faire la découverte de sa plasticité, pour tous les deux les nouvelles techniques et perspectives de l’art avaient vocation de rompre avec un rapport fataliste à une réalité pétrifiée et d’utiliser l’art pour évoquer la transformabilité de celle-ci.

Les limites et dérives de l’art

Malgré tout son espoir dans une libération des forces imaginatives à travers la révolution de l’art moderne, Einstein voit des limites du terrain de la création artistique face aux défis auxquels est exposée l’humanité. Un certain isolement mondain, autosuffisant, du monde de l’art risque de lui faire perdre sa force créatrice. Concernant sa situation personnelle, il craignait une diminution de sa capacité créatrice littéraire. Déjà en décembre 1922 il exprime à Kahnweiler sa volonté de finir avec « cette maudite critique d’art » [54], un propos qu’il prolonge ce qu’il avait écrit dans un autre courrier adressé en cette année à ce même interlocuteur : « Je conserve l’espoir de pouvoir retrouver la pureté des premières œuvres et que ces deux ouvrages [celui sur Braques et un autre sur Gris qu’il n’a jamais réalisé] donneront mon adieu à l’art. » [55]. Dix ans plus tard il écrit de Paris à son ami Ewald Wasmuth résidant en Allemagne : « la vie ici stagne plus ou moins. Un cimetière rationnel avec de la beauté […] c’est à vomir. […] chacun pourrait trouver ma vie terriblement intéressante ; on est le centre d’un centre splendide, on fait la pluie et le beau temps (peu à peu on comprend les faiseurs de pluie) on est devenu petit à petit dans son numéro une star sans concurrence et on s’emmerde. On a ses amis parmi les grands, on est interviewé, photographié et je sens, si je continue ce bluff encore quelques années, que je vais devenir une sorte de Caruso dans ma spécialité. Cher Ewald, je suis fatigué et dégouté de tout cela, à n’en plus pouvoir. L’art, l’art assez, assez. Je ne peux plus sentir ce bluff. » [56]

Cette critique cinglante du « monde de l’art » conduit Einstein à écrire en parallèle de son livre sur Braque des fragments -non mis en forme définitive ni publiés de son vivant- sous le titre Die Fabrikation der Fiktionen, (La fabrication des fictions), qui constituent une sorte de règlement de compte avec ce monde.

« Les artistes aux environs de 1910, écrit-il, appartenaient à une génération qui avait grandi dans l’utopie d’un ciel progressiste. Cette génération s’imaginait pouvoir faire surgir des paradis, comme par enchantement, des formules intellectuelles. Les esthètes pressentaient que la tradition bourgeoise classique était finie […] Cependant les intellectuels ne voyaient pas que leur art était enraciné dans le subjectivisme libéral et bourgeois. Les peintres et poètes combattirent la tradition mais seulement de façon formelle [la réalité qui se jouait en dehors de leurs tableaux, ils la contestèrent à peine]. D’autre part, ils croyaient pouvoir réfuter des faits par des tableaux. C’est ici qu’était la limite de l’art. […] On se sentait vaguement situé à gauche ; cependant les individualistes redoutaient la montée des masses ; si elles réussissaient, c’était la fin du subjectivisme esthétique […] Dans d’innombrables pays européens les tentatives (soulèvements) des travailleurs furent réprimés. Alors l’avant-garde se réfugia plus désespérément encore dans l’imaginaire et masqua son indécision sous des métaphores lyriques et une morale d’ordre privé. » [57]

Ce qu’il avait identifié comme un remède contre la nature « autiste » des expériences de l’individu isolé, le regroupement – « on se protège contre l’isolement et l’on se lie à des groupes et des forces collectives » [58]- s’est avéré inefficace.

« Les intellectuels s’étaient écrit leur propre histoire et, bluffant, s’y étaient héroïsés. On avait mis en scène une criante industrie de réclame pour convaincre les acheteurs de la nécessité et de l’importance des produits spirituels. Nous signalons cette historiographie falsifiante où les intellectuels propageaient un culte du génie sans vergogne ainsi que leur propre déification. Les primadonnas cérébrales s’étaient statufiées en représentants des dieux et des fétiches, mettant en scène la vénération qui leur était utile. […] Les intellectuels escamotaient leur conditionnement historique et de milieu. Les conditions humaines profondes auxquelles l’œuvre d’art doit son existence étaient occultées. Ainsi on inventait une histoire des miracles éblouissants. » [59]

« Puisqu’on ne se révoltait pas dans les faits, on limitait la révolte au fictif et au rhétorique. Les intellectuels ne s’acquittaient de leur ressentiment que par la voie esthétique ; on jouait à la révolte. » [60] « L’intellectualité n’a d’importance que quand elle s’insère dans un large procès social auquel elle se soumet… Maintenant il ne s’agit plus de transformer une fiction ou d’inventer un état donné mais de coopérer à la transformation des faits sociaux. » [61]

Dans la perspective d’Einstein le fascisme est l’expression la plus extrême d’une « fabrication de fictions » : « Les allemands spécialement pratiquaient un impérialisme métaphysique sans scrupules […] Il est caractéristique comme ce peuple ancre maintenant son existence dans une hypothèse évidemment fausse et se livre passionnément à de vagues généralités. Les allemands livrent un exemple néfaste de la force hypnotique des idéologies le plus souvent erronées. On peut parler ici d’une pathologie idéologique d’un peuple. Les allemands ont élevé une vague hypothèse, qui est réfutée par toute réalité, à la doctrine de base de leur vie. (L’allemand justement, qui aime à obéir, absolutise passionnément.) » [62]

Il n’est pas surprenant –vu sa critique acerbe d’un certain milieu culturel et intellectuel auquel il était confronté- qu’Einstein se soit engagé au milieu des années trente sur un champ novateur, complètement nouveau pour lui : le cinéma. Il collabora comme scénariste au film Toni de Jean Renoir, un drame d’immigrants italiens et espagnols dans le sud de la France. Sans pouvoir donner ici une idée plus précise de ce film –qui est montré jusqu’à nos jours comme un classique, préfigurant le néo-réalisme italien-, on peut considérer qu’il s’agissait pour Einstein, avec ce nouvel engagement, de faire « un pas de côté » pour se rapprocher de la réalité telle qu’il la concevait. [63]

Einstein, milicien anarchiste

Le 19 juillet 1936 éclata en Espagne la révolution -en réaction au putsch des généraux contre la République sous la direction de Franco. Ouvriers et paysans s’arment, occupent des mairies et forment des conseils. Ils organisent la lutte armée contre les conspirateurs. Einstein saisit immédiatement cette occasion d’abandonner le milieu ambiguë artistique dans lequel il avait identifié auparavant l’ouverture de brèches éblouissantes vers l’avenir mais également tant de mondanités stériles et révoltantes. C’était le moment de passer à l’action. Meffre dit –en référence à la notion de la « défense du réel » d’Einstein : « … il partira en Espagne défendre contre la fiction du fascisme la réalité des Républicains espagnols ». [64] Et lui-même écrira rétrospectivement à son ami Picasso : « il faut quand même savoir où les mots finissent ». [65]

Avant de partir en Espagne, il n’informa personne, même pas ses amis les plus proches, de sa démarche pour se joindre à un peuple en lutte. Plus tard il expliquera ses raisons à Kahnweiler : « quand j’ai quitté Paris sans dire un mot, je savais très bien pourquoi, je comprenais à un moment où les autres ne voyaient pas très clairement quelle partie se jouait ici […] je partais sans prendre congé, car je ne voulais pas donner des explications, sortir des mots, quitter les métaphores. Car jamais je n’étais un rond de cuir poétique et jamais je ne le serai. » [66]

Il part fin juillet/début août 1936. La première trace de lui à Barcelone est rapportée par Helmut Rüdiger, un militant anarchiste allemand qui l’a reçu à son arrivée dans la Maison du Comité régional de la CNT-FAI, la Confederation Nacional del Trabajo-Federacion Anarchista Iberica ( Confédération du Travail-Fédération Anarchiste Ibérique). Dans une lettre de 1965 il se souvient qu’Einstein, cherchant le bureau de recrutement communiste, s’était trompé de porte et était entré dans celui de la CNT-FAI. Meffre, qui cite cette information, ajoute néanmoins : « Nous ne croyons pas entièrement à ce hasard. D’une part, la sympathie d’Einstein pour les communistes à cette époque était très tiède. D’autre part et surtout, l’attirance d’Einstein pour l’anarchisme était réelle et il est même fort probable […] qu’il a eu des contacts à Bruxelles […] avec [le dirigeant anarchiste] Durruti qui sortait de ses périodes de détention en France […] » [67]

Ce qui est sûr c’est que Einstein adhère au CNT et s’engage comme milicien dans le Groupe International de la Colonne Durruti où il est élu ‘’tecnico de guerra’’, responsable des fortifications, entre autres, au front de Osera. Lydia, la dernière femme d’Einstein qui est allée avec lui en Espagne, adhère également au CNT et travaille comme infirmière en Catalogne.

Einstein donne lui-même, à la fin de l’année 1936, un témoignage sans équivoque sur ses conceptions. Le 19 novembre Durruti a été tué par balle –dont on n’a jamais su avec exactitude d’où elle venait- sur le front de Madrid. Einstein prononcera l’éloge funèbre transmis par la radio CNT-FAI. De ce discours ressort clairement la motivation d’Einstein à la fois pour son engagement comme milicien anarchiste et sa vision d’une transformation révolutionnaire.

Il commence par dire que Durruti avait « banni de la grammaire le mot préhistorique ‘’je’’. Dans la colonne Durruti on ne connaît que la syntaxe collective. Les camarades enseigneront aux écrivains à changer la grammaire pour la rendre collective. » [68] Cela revient à dire que dans l’action révolutionnaire collective naît un nouvel esprit qui en finit avec cette idolâtrie séculaire de l’individu égocentrique, conception qu’il avait combattue toute sa vie. Durruti lui-même « vivait des années-lumière de toute cette vanité des vedettes de gauche. »

Contre l’orientation imposée par les différents gouvernements espagnols républicains qui prônaient la politique du « La guerre d’abord, la révolution après ! » Einstein insista sur l’unité entre guerre et révolution comme cadre d’un changement en profondeur : « Cette colonne anarcho-syndicaliste est née au sein de la révolution. C’est elle qui est sa mère. Guerre et révolution ne font qu’un pour nous. […] Nous sommes concrets tout simplement et nous croyons que l’action produit des idées plus claires qu’un programme progressif qui s’évapore dans la violence du faire. »

Partant d’une telle conception de la lutte armée, il n’est pas étonnant qu’il se soit opposé à la transformation des milices autogérées en formations militaires sous commandement hiérarchique qu’imposait le gouvernement. Dans son discours il souligna : « La colonne n’est organisée ni militairement ni de façon bureaucratique. Elle a émergé de façon organique du mouvement syndicaliste. C’est une association sociale-révolutionnaire, ce n’est pas une troupe. […] Les fondements de la colonne sont la camaraderie et l’autodiscipline. Le but de leur action est le communisme, rien d’autre. »

Mais le démembrement de la colonne Durruti en faveur d’une hiérarchisation militaire traditionnelle n’a pu être empêchée. Elle sera transformée en une Division composée de trois brigades en mai 1937. La dernière confrontation entre la ligne révolutionnaire, défendue d’un côté par la formation anarchiste Los amigos de Durruti (Les amis de Durruti), le POUM et un petit groupe trotskyste, et de l’autre la politique du gouvernement central du « la guerre d’abord », a fini par un écrasement sanglant des premiers en Mai 37 et, ensuite, par une vague de répression contre leur adhérents.

Einstein a la chance d’échapper à cette chasse aux dissidents marxistes et aux oppositionnels du PC dans les rangs des organisations ouvrières. Il semblerait qu’il ait eu la possibilité d’intégrer des formations militaires qui n’étaient pas sous le commandement des officiers communistes. [69] Ainsi, il sera encore présent sur plusieurs fronts importants. Dans une lettre de l’automne 1938 à Kahnweiler il écrit que ses uniformes abimés avaient connu et vu entre autres : Guadalajara, Madrid, Belchite et el Ebro. [70]

Finalement, si son état de santé l’empêche de retourner au front à partir de 1938, il s’implique à fond dans le travail de propagande et le soutien publicitaire de la République –en espérant jusqu’à la fin à la possibilité d’une victoire. Il ne reste que quelques documents de cette activité. En mai 1937 il publiait un rapport sur Le Front d’Aragon. [71] Fin 1937/début 1938 est publiée une brochure sous le titre La intervencion alemana en España (La intervention allemande en Espagne ) avec comme sous-titre Algunos juicios sobre la politica de Hitler (Quelques jugements sur la politique de Hitler) ; elle n’est pas signée mais selon une étude historique détaillé, elle peut être attribuée avec une très grande probabilité à Einstein. [72]

Le 24 mai 1938 il donne un entretien au journal catalan La Vangardia (L’avant-garde). Cet entretien est un règlement de compte avec ce qu’il juge comme relevant d’une attitude artistique pseudo-révolutionnaire ; il cible « Dali et les siens » : « …un académisme faussement révolutionnaire, qui exploite une constellation. Évidemment, une révolte strictement esthétique est insuffisante. Ils cherchent la nouveauté, […] et finissent par s’imiter eux-mêmes continuellement. Dali fait toujours du Dali. […] Il y a deux éléments dans la peinture pseudo-révolutionnaire : un académisme à travers lequel on croît rendre hommage aux masses et aux dirigeants des partis et des organisations, et, de l’autre côté un dilettantisme face aux faits ; c’est-à-dire que l’on peut peindre une barricade de manière académique mais le tableau sera réactionnaire à cause d’une conception picturale qui ne correspond pas à l’époque. […] Qu’est-ce qu’il faut faire ? Tenter donc d’en finir avec le rôle assez compromis des intellectuels, abandonner le privilège d’une lâcheté honorable mal payée et aller dans les tranchées. Notre existence est tant menacée qu’il n’y a même pas un lieu pour l’art. On ne peut pas mener une vie de rentier, de rêve, ni de maquereau [en français dans le texte] d’une réalité faussée. » [73]

Le projet d’un film de propagande républicaine, dont il parle dans sa correspondance, ne sera pas réalisé. Il n’aura pas, non plus, pu conduire à bien les travaux dont il avait aussi parlé dans son entretien de mai 1938, concernant des terrains aussi variés que l’histoire et la sociologie de l’art, histoire de la révolution russe, ni engagé la constitution d’un « collectif de recherche professionnelle » composé de tous les domaines (science, économie, histoire, art, technique, artisanat) pour mener ‘’une offensive de l’esprit’’ contre tous les Etats totalitaires. [74] De ce vaste programme il ne restera vers la fin de la guerre qu’un modeste rêve : « …quand je rentrerai, je ferai des bouquins solides, loin de tous les penchants des modernes et des bien-pensants de toutes les avant-gardes, des livres durs et comiques. Vous comprenez aujourd’hui pourquoi tous ces ‘’ Sur-sous-réalistes ‘’ m’ont fait sourire, pourquoi je ne me suis jamais mêlé aux groupes, jamais je n’ai fréquenté les chapelles littéraires. Cela fait tant de bien de mener une vie cachée, anonyme, tant que c’est possible. » [75]

Mais il n’a pas de regrets. La cause –la défense de la liberté et en particulier la liberté de création artistique- méritait sans aucun doute son engagement, comme il écrivit dans sa lettre à Kahnweiler : « Le bon Juan Gris. Croyez-moi ; quelques fois sur le front je pensais à lui, je me disais on va défendre le travail des copains. Car si ces messieurs pourront continuer leur peinture et poèmes, ce sera grâce à nous. » [76] Et dans une lettre à Picasso il disait : « si plus tard on peut écrire et peindre librement, [ce sera] seulement possible grâce à la résistance espagnole. J’ai toujours su que je défendais en Espagne mon travail, la possibilité de penser et de sentir librement comme individu. » [77]

En février 1939 Einstein et sa femme se trouvaient en exode avec les rescapés des troupes républicaines et des civils qui tous voulaient se sauver en rejoignant la France. Mais un dur calvaire leur était promis. Séparés, ils passèrent par différents camps de réfugiés, avec seulement de courts séjours à Paris.

Après avoir pu sortir d’un dernier camp proche de Bordeaux, Einstein – fuyant les Allemands et leurs collaborateurs vichystes- s’est réfugié en juin 1940 dans un couvent non loin de Pau. Ne voyant aucune perspective pour sortir du pays –comme combattant républicain il ne pouvait pas miser sur l’option d’une fuite par l’Espagne-, il quitta le couvent et mit fin à ses jours en se noyant. Peu de temps auparavant, il s’était ouvert les veines et, à l’hôpital, avait été sauvé de cette première tentative de suicide. Finalement il réalisa ce qu’il avait annoncé à Kahnweiler dans un propos prémonitoire : « Je sais ce qui va se passer. On va m’interner et les gendarmes français nous garderont. Un beau jour ce seront des SS. Mais ça je n’en veux pas. Je me foutrai à l’eau. » [78]

Einstein et nous

Einstein et nous : si loin et quand-même si proche ! Depuis plusieurs générations on baignait dans l’illusion que l’Europe et avec elle l’humanité entière étaient sorties du « minuit du siècle », que fascisme et stalinisme, guerres totales et génocides étaient révolues et que l’équilibre de l’horreur de la bombe atomique constituait un frein efficace à toute velléité d’une relance de la folie barbare. On croyait qu’une mondialisation –même si elle ne signifiait pas la « fin de l’histoire »- pouvait cantonner la lutte des monstres sur le terrain de la concurrence économique et limiter leurs atrocités collatérales - désertification et exterminations par la famine, réarrangements géopolitiques par des guerres et massacres localisés à la périphérie des pays « civilisés » occidentaux ... Bien sûr, le terrorisme et les vagues de migrations et dernièrement la pandémie », sont venus bousculer cette figure idyllique à laquelle on voulait s’accrocher. Mais tout ceci n’était pas si grave ! Toutes sortes de forces de l’ordre – les robocops à l’intérieur de nos pays, le Frontex à la frontière et les missions militaro-humanitaires à l’extérieur pouvaient sûrement garantir de nouveau un bon sommeil collectif.

A tous ceux que les insurrections du début du XXIe siècle – « printemps des peuples », révolutions de toutes les couleurs dans le monde entier – avaient donné l’espoir que les forces vives de l’humanité seraient en état d’affronter les formes nouvelles de la catastrophe apocalyptique rampante imposée au monde, à tous ceux qui voyaient que des brèches étaient en train de s’ouvrir permettant d’apercevoir d’autres horizons, la gestion disciplinaire planétaire de la pandémie est venue porter un démenti. Un coup d’arrêt a été donné à la dynamique de ces luttes.

Et maintenant un nouveau choc : depuis quelques mois surgit de nouveau le cauchemar de l’éternel retour de la guerre au cœur de l’Europe. La ressemblance est effrayante avec les caractéristiques qui furent celles des guerres et horreurs de la première moitié du XXe siècle. Tout se passe comme si nous étions condamnés à rejouer l’histoire de la barbarie faute de n’avoir pas su tirer les leçons de ce siècle damné, de n’avoir pas compris qu’il fallait identifier et stopper cette course suicidaire imposée à l’espèce humaine afin que puisse perdurer un système d’accumulation des richesses échappant à tout contrôle.

Des historiens bienveillants ont évoqué l’état de « somnambule » des gouvernements ayant glissé vers la Première Guerre [79] ; la Deuxième Guerre par contre était sans aucun doute une relance cynique et sans scrupules, parfaitement consciente de ce qui se jouait. Avec la guerre d’Ukraine, nous assistons à une résurgence des deux attitudes mélangées : une logique géopolitique des grandes puissances aveugles, une croyance sans borne en la toute-puissance des armes toujours plus sophistiquées et la chimère cynique d’un recommencement glorieux sur les débris et les ruines.

Le parallèle entre l’attitude triomphaliste des deux côtés est significatif : Poutine avait voulu célébrer son 9 mai avec un défilé glorieux à Marioupol, Zelenski fanfaronna affirmant que l’Ukraine accueillerait les prochaines « Victoires de la musique » à Marioupol. Dans les deux cas la même obscénité indécente à un moment où les cadavres gisaient encore dans les rues de cette ville martyre.

Dans les deux cas il y a un usage de l’esthétique à la gloire du pouvoir ; deux modèles d’une esthétisation de la politique, dont parlait déjà Walter Benjamin à propos des mises en scène des masses par le fascisme. Le défilé militaire à la Poutine correspond évidemment à celle classique d’un militarisme fasciste. La mise en scène d’un spectacle aux « Victoires de la musique » relève par contre d’une forme d’esthétisation qui est née en parallèle de celle du fascisme, d’abord aux Etats-Unis pour se développer dans l’après-guerre au sein des pays occidentaux pour trouver enfin son apogée aujourd’hui dans le monde entier. Il s’agit d’une esthétisation pas seulement de la politique, mais de toute la réalité apparente de nos sociétés. Elle a été analysée dans ses origines, sous la notion d’« industrie culturelle », comme une nouvelle dimension du capitalisme tardif par Horkheimer et Adorno et conceptualisée comme élément constitutif de nos sociétés actuelles par Debord sous le nom de « société du spectacle ».

Le dédoublement esthétique de nos sociétés marchandes –transformation de la marchandise en spectacle et des objets esthétiques en marchandises, forme extrême du fétichisme de la marchandise - est la base d’une adaptation sans faille au monde « comme il va ». L’appareillage au service de ce processus de spectacularisation de la vie a adopté des formes techniques visuelles, acoustiques et textuelles toujours plus puissantes. Elles produisent un mélange inextricable de stéréotypes à répétition infinie, un flot d’émotions standardisées, de sensations éphémères et d’illusions chatoyantes.

C’est ce cadre et l’usage de l’esthétique qu’il impose que nous devons prendre en compte pour tenter une actualisation des réflexions d’Einstein sur les destinées de l’art. Il a étudié les grandes étapes du « primitivisme » mythique des cueilleurs-chasseurs, de la rupture « tectonique » architecturale des sédentaires, de l’encadrement et le cantonnement de l’art dans une sphère déconnectée de la vie réelle à partir de la renaissance jusqu’au XIXe siècle, pour analyser ensuite la révolution de l’art moderne comme un retour à une sorte de « primitivisme ». Ainsi, il lie encore une fois l’art à la vie en considérant qu’il peut ouvrir des brèches dans une réalité fermée, atrophiée, dont le potentiel de métamorphose radicale est mutilé.

Bien sûr, il a vu également émerger dans l’art moderne des dérives et des abus, notamment lorsque celui-ci s’est incarné sous forme de « bibelots » ou bien d’ornements d’un quotidien jamais remis en question. Il a assisté avec effroi à l’étouffement de la liberté de l’art par le fascisme et le stalinisme. Il a livré bataille contre ceux des artistes et des intellectuels qui étaient prêts à sacrifier l’activité artistique sur l’autel de la valorisation commerciale, qui produisait un « culte du génie » et la « criante industrie de réclame pour convaincre les acheteurs ». Salvador Dali, le « Avida Dollars » comme le surnomma Breton, en restera l’exemple par excellence.

Mais à son époque, à côté de ces dérives, continuait d’exister un important espace de création à l’écart de la marchandisation naissante. Les objets artistiques de ce secteur étaient montrés dans des expositions et vendus dans des galeries dans l’intention de trouver un public prêt à être surpris, déstabilisé et guidé vers de nouveaux horizons. Il est frappant, si on lit les écrits d’Einstein bénéficiant d’une relative large diffusion tout comme les commentaires d’expositions et visites d’ateliers d’artistes d’autres contributeurs d’une revue comme Documents, de voir avec quelle précision et profondeur d’analyse sont traitées les œuvres. L’art était « pris au sérieux » par l’artiste, le spectateur et le critique. Le spectateur avait la chance d’entrer dans un rapport intime avec l’œuvre. L’art ouvrait des pistes de compréhension d’un monde en crise profonde et stimulait l’imaginaire dans le sens de sa transformation. Une telle ouverture d’horizon n’est guère trouvable désormais. L’espace vital de l’art est en grande mesure matériellement anéanti par une spectacularisation à l’outrance. Il est absorbé par l’avalanche de foules de visiteurs casés dans des créneaux chronométrés, ayant juste le temps de prendre en photos les œuvres –avec ou sans selfie.

Même les secteurs de création esthétique non-industrielle, artisanale, sont impactés par une attitude envers l’art, conditionnée par son industrialisation. C’est une attitude de consommation, un consumérisme effréné qui domine.

Nous assistons à une régression en masse vers un rapport à l’art « prémoderne », esthétique qu’Einstein avait cru être dépassée et condamnée par le surgissement de l’art moderne. La figure de l’artiste qui œuvre en autonomie avec son « dispositif de combat » pour ouvrir des brèches dans l’imperméabilité apparente du quotidien est devenue marginale. L’artiste vit, encore une fois, à distance des luttes sociales d’hier et d’aujourd’hui. « Le culte du génie » règne. Surtout dans les arts plastiques. On vénère les « icônes de la modernité » (voir l’annonce de l’exposition des frères Morossov à la Fondation Vuitton) rangées au même niveau que les vedettes d’un certain « art contemporain », fruit indigeste d’une collusion d’artistes prostitués avec la finance et l’industrie de luxe, à la tête desquels on trouve un Jeff Koons. [80] Personne n’ose dire que « le roi est nu ». Du Centre Pompidou à Télérama l’imposture rencontre une adoration incontestée.

Il n’est plus utile d’interdire ou de censurer comme au temps des régimes totalitaires. Nous en sommes arrivés à une « domestication de l’art » [81], laquelle a produit un « art de vainqueurs » [82] en défense ou en acceptation fataliste de l’existant. Toute irruption d’une révolte de fond est verrouillée. L’art devient en grande mesure une cour de récréation dédiée à la décompression et à la compensation dans un monde d’horreur et de laideur. La désertification tendancielle du monde extérieur est complétée par la désertification des forces vives intérieures de l’être humain. Entre l’omniprésence de l’industrie culturelle et les dérives d’un art soumis, domestiqué, l’imaginaire est appauvri, atrophié.

Dans cette nouvelle constellation, le mécénat a changé de profil. Les grandes fondations ne sont plus au service de l’autonomie créative de l’artiste. Elles prennent au contraire le pouvoir sur l’artiste. Elles constituent un secteur d’investissement promouvant l’image du donateur et trient les objets artistiques selon leurs potentialités spéculatives. Le résultat est une orientation de la créativité artistique allant dans le sens d’un art divertissant spectaculaire, n’excluant pas une provocation gratuite ou une connotation politique de circonstance.

Les nouvelles initiatives qu’entreprennent certaines fondations visent désormais à dominer le terrain de la création en s’emparant de milieux locaux. Au-delà d’une gentrification ou métropolisation connu depuis un certain temps, elles associent des dispositifs qui mêlent des artistes, des architectes de renom et développent sur ces territoires de « Grands projets culturels » qui font écho aux « Grands projets économiques » qui ne visent que le profit fut-ce au prix de la destruction des lieux où ils sont implantés.

L’un de ces premiers assauts urbanistiques et idéologiques sur un lieu historique fut engagé par la Fondation Cardin qui se livra à la défiguration sans scrupules du château de Sade et de tout le village de Lacoste en Vaucluse. Le dernier en date a eu lieu avec l’édification de la tour Luma à Arles ; ce projet fut accompagné par différents volets culturels et il a entraîné d’importantes restructurations urbanistiques perturbant les équilibres historiques de cette cité. [83]

Au centre de la guerre pour occuper et façonner le terrain de l’imaginaire se trouve l’image, point de départ et support essentielle pour voyager au-delà d’une réalité oppressante. L’essence même de l’image est menacée de mort en raison du flot ininterrompu de ces milliards d’images virtuelles qui circulent autour du globe. Le paradoxe est évident : Trop d’images tuent l’image.

Rares sont ceux, dans cette nouvelle constellation, qui s’émeuvent de la mort imminente de l’image. Des voix s’élèvent tout de même ici et là, comme celle d’A Le Brun. Elle invite au combat : l’image « après avoir été, pendant des siècles, la grande pourvoyeuse de nouveauté, d’inconnu et de promesses encore informulées, la voilà devenue l’aveugle distributrice d’un excès de similarité, visages similaires, poses similaires et marques similaires. » [84] « Il s’agit d’une colonisation du monde par l’image qu’on cherche à nous faire prendre pour une forme de démocratie inédite mais qui semble plutôt participer d’une formidable dépolitisation par l’image mobilisant de plus en plus la masse des communautés numériques. » [85]

Moins nombreux encore sont ceux qui, sur le terrain même de la production des images, appellent à la vigilance et à la lutte pour les préserver comme le fit, le réalisateur Alfonso Cuaron qui, lors de la célébration final du dernier festival de Cannes, lança un cri d’alarme contre « la multiplication des écrans » « où tout va de plus en plus vite » et produit « une subversion de l’image », où tout « conspire contre le vrai cinéma qui offre « son ellipse », son « infinie attention du détail », qui « dans la forme la plus vive, la plus universelle nous ramène vers le monde réel. » Quelle chance peut avoir une telle voix d’être entendue par le grand public face au spectacle géant militaro-bling-bling d’un Tom Cruise quelques jours avant ?

Heureusement, ils existent encore ces militants d’un cinéma que nous aimons, en lutte contre le mainstream écrasant, héritiers et héritières des réalisateurs courageux et acharnés d’antan qui avaient su imposer leurs chefs d’œuvres aux studios tout-puissants, dans un contexte où dominait la chasse aux sorcières d’un Mc Carthy.

Comme au temps d’Einstein et de Benjamin, le front esthétique est un front prioritaire et la première tâche de combat sur ce front est de faire la part des choses. Dans le cinéma, comme dans tout le monde du spectacle, la confusion règne. Le spectacle vit de l’indistinction. En termes économiques c’est clair, tout se vaut selon la loi de la valeur qui ne connaît aucun autre critère que le profit sans se soucier de qualité, d’éthique, d’esthétique. Au plan idéologique on a rendu indiscernable la différence entre l’art et le kitch, entre l’œuvre éblouissante et la pacotille, entre ce qui embrouille et anesthésie les esprits et ce qui éveille la perspicacité et l’imagination.

Dans le brouillard multicolore du spectacle il faut faire le tri. Il faut identifier ce qui est à combattre à savoir cette hydre esthétisante prenant la défense d’une réalité insoutenable qui menace de tout ravager. Cela permettra de faire mieux ressortir et soutenir un usage de l’esthétique où « l’art est un dispositif de combat », comme disait Carl Einstein, où le recours à l’imaginaire devient une arme pour la libération des esprits et des corps.

Une telle ligne de front émerge chez une multitude de créateurs -professionnels ou amateurs- en poésie et prose, en cinéma, théâtre, danse, arts plastiques… qui œuvrent, plus ou moins à la marge, ou/et se dressent contre l’industrie culturelle et un art dominant économiquement et institutionnellement.

Benjamin avait revendiqué contre l’esthétisation de la politique la « politisation de l’art ». Les écrits d’Einstein sur l’art appliquaient ce principe avant la lettre. En plus, dans la façon qu’il eut de conduire sa vie il a su montrer qu’il était convaincu –comme disait le jeune Marx- « que les armes de la critique ne sauraient remplacer la critique des armes ». Cette maxime, Einstein l’actualisa : « Il faut enfin savoir où les mots finissent. » Nous ne pouvons pas séparer les idées et les actes : « Nous allons avoir besoin d’émeutes dans le réel comme dans l’imaginaire. » [86]

Dietrich Hoss

Je remercie encore une fois vivement mon collègue et ami, Gilles Herreros, pour la relecture attentive et consciencieuse de ce texte, concernant aussi bien le contenu que la forme. Toute faiblesse ou imperfection, qui pourrait subsister, incombe bien sûr à ma seule responsabilité.