On peut, aussi, considérer cette généralisation comme l’expression théorique élaborée de descriptions plus empiriques (de la réalisation zapatiste).

Là il faudrait comparer John Holloway & Jérôme Baschet : Holloway propose la théorie du zapatisme (au second niveau) alors que Baschet en offre une histoire empirique (au premier niveau).

Pour rendre plus spirituelle la voie de la politique négative, notre chemin de Compostelle, nous allons en présenter une formulation restreinte, que nous nommerons ici « théorie du Zapatisme ».

Cette théorie du Zapatisme, qui est plutôt une philosophie du Zapatisme, peut être introduite comme une origine de cette voie dite de la politique négative [1].

Ou, en effectuant un saut arrière, nous pouvons poser qu’une origine (spécifique) de la dialectique négative (support de la politique négative nommée encore Punk anarchism – an-archie ou acratie plutôt qu’anarchie) se trouve du côté d’une « certaine théorie du Zapatisme » [2].

Cette « certaine » théorie du Zapatisme, ou philosophie du Zapatisme, est énoncée par l’OPEN MARXISM.

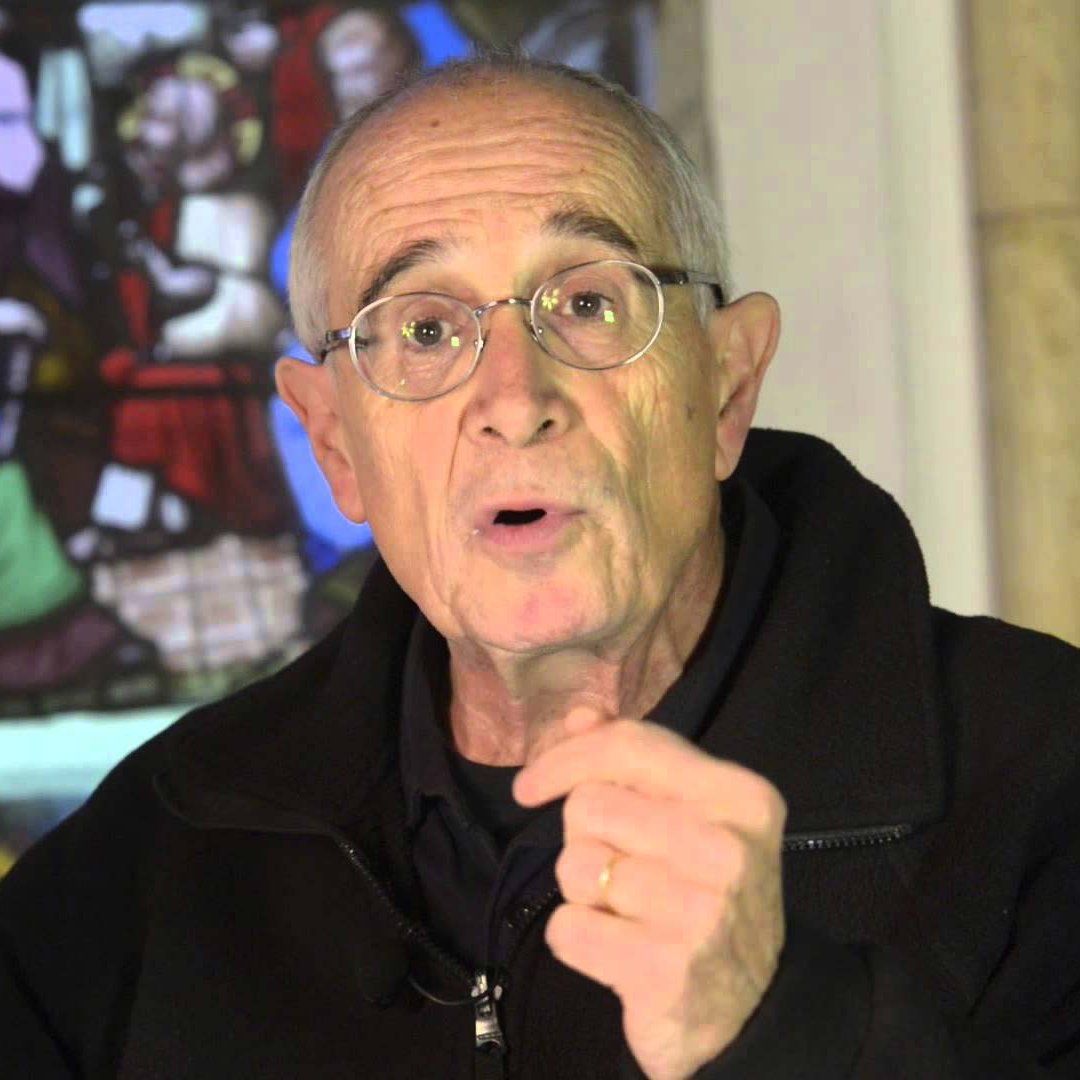

Avec deux noms, et deux amis, Werner Bonefeld et John Holloway.

Nous allons donc exposer la doctrine de l’Open Marxism, telle qu’on peut la trouver chez Werner Bonefeld et John Holloway.

L’Open Marxism (Bonefeld, Holloway, etc.) s’est d’abord déployé entre 1992 et 1995, à l’époque de l’insurrection zapatiste [3], avant de se développer plus souterrainement, par la revue Common Sense [4], et avant de ressurgir fin 2019 [5], un nouveau volume 4 de l’Open Marxism.

Nous prendrons prétexte de ce volume 4 de l’Open Marxism, tard arrivé, pour reformuler les thèses Punk anarchist (ou de la destitution à la Agamben, ou de la politique négative) en termes « plus sympathiques » (mais autant conflictuels) de philosophie du Zapatisme (au sens précis de l’Open Marxism de Werner Bonefeld et John Holloway).

Notons que dans notre article introductif à ce thème de la politique négative (sur John Holloway, Généraliser la révolution copernicienne opéraïste, LM108), nous avions souligné, sans doute insuffisamment, notre dette envers John Holloway (et, implicitement, envers Werner Bonefeld) [6].

Et pour le répéter de manière directe, parmi les sources multiples (et de multiples niveaux analytiques) de la politique négative (ou de la pensée de la destitution) se trouvent, en bonne place, les recherches de l’Open Marxism. Open Marxism qui est, à la fois, une réélaboration de la théorie critique (de l’École de Francfort, voir dernière référence de la note 6) et une tentative de penser « l’événement zapatiste ».

Ici c’est John Holloway qui sera notre saint patron.

Pour condenser, on peut dire que la CRACK Philosophie de John Holloway (voir note 4) est une version prototype de la PUNK Philosophie.

Nous pouvons donc d’abord nous appuyer sur les écrits de John Holloway (toujours complétés par ceux de Werner Bonefeld) pour en arriver à un exposé complet de la politique négative.

Et cette pensée négative, dialectique négative (Adorno), théologie négative (Derrida), politique négative (ou de destitution, Agamben), peut alors être considérée comme « une tradition marxiste », open marxist.

C’est cet exposé, d’une tradition hérétique, qui fera l’objet d’un cahier de vacances (ou, plutôt, de vacance).

Procédons alors comme suit :

Après avoir présenté un résumé rapide (et orienté) de la politique négative, nous déploierons cette généalogie courte de la philosophie négative en deux temps :

1 – L’Open Marxism comme origine de la politique négative ;

2 – Commentaire de l’ouvrage Crack Capitalism.

La politique négative (résumé, renvoi à la note 1).

Le point de départ est « l’axiome opéraïste » : la lutte vient toujours AVANT.

Ce que Holloway nomme CRI : le NON.

Il est possible de déployer cet axiome, d’essayer de le comprendre et de le développer en termes « d’éthique politique » (l’éthique se tient dans la lutte) ET / OU en termes « analytiques » (non ontologiques).

La grosse difficulté est de produire une pensée de « la résistance » MAIS où cette (dite) résistance n’est pas une réaction ou un effet secondaire (comme la résistance à l’oppression).

C’est la fameuse question de l’analyse opéraïste de la dynamique du capitalisme. Le mouvement du capitalisme est-il endo-organisé (plutôt qu’auto-organisé) ou est-il l’effet de l’antagonisme, de la lutte ?

En termes économistes ordinaires : l’économie répond-elle à un principe d’équilibre ou fonctionne-t-elle au chaos ?

Notons que la seconde position (le capitalisme fonctionne à la crise) peut exiger une analyse, analyse « anti-économique » (dont l’objet est la reprise de la fameuse « critique de l’économie », déployée par Werner Bonefeld, renvoi à la note 6).

Mais nous avons développé cela en détail depuis plus de 40 années ; nommons cela « reformulation du marxisme » (de la critique de l’économie).

Mais l’analyse du fonctionnement au chaos s’étend au-delà de la simple critique « traditionnelle marxiste » de l’économie.

Cela s’applique à l’imaginaire (à l’utopie) des communes auto-organisées (avec, par exemple, le mirage d’une monnaie « libérée » comme le bitcoin – renvoyons aux débats sur ce bitcoin « libertarien » — ou l’imaginaire d’une économie de marché non capitaliste ; nous soutenons sans relâche l’idée qu’il n’y a pas d’économie non capitaliste).

Un grand nombre de difficultés apparaissent (ou un grand nombre de problèmes).

Pour résoudre ces difficultés, il est nécessaire de parcourir un champ analytique complexe, et, pour résumer, il est nécessaire de « surpasser » la manière dialectique classique de penser (avec) « les contradictions ».

Le chaos est la forme analytique de la contradiction (lorsque l’on abandonne une vision « progressiste », hégélo-marxiste, de l’histoire).

On passe donc des contradictions (motrices de l’histoire, comme les luttes des classes) au chaos (moteur de l’historial, les luttes ou la guerre civile).

On sort d’une logique progressiste de l’histoire pour passer à une logique de l’antagonisme avec son désastre répétitif.

Notons que ce déplacement analytique (de l’histoire à l’historial) est le seul qui peut permettre de dépasser « le progressisme », sans tomber dans le réactionnaire.

Toute critique « écologiste » du « progrès » (désastreux) doit se déployer dans ce cadre (nous offrons donc une pensée non philosophique de la lutte écologiste).

Bien entendu, cela exige de lourds développements (renvoyons entre autres à PUNK philosophie).

Du point de vue éthique (l’engagement militant), « la révolution opéraïste », qui consiste à mettre la lutte AVANT (à penser en termes d’antagonisme), implique qu’il faut se plonger dans le FLUX des révoltes, des insurrections, des subversions, des sabotages, etc. Ce qui est résumé sous le nom de « résistance », mais qui est d’abord une « forme de vie » (que nous nommons « anarchiste PUNK »).

Chaque chose, chaque affect, chaque désir, chaque élan amoureux, chaque réalisation monumentale (ou non), etc., doit être regardée avec les lunettes de l’antagonisme.

Par exemple, regarder une cathédrale (« monument en péril » style Stéphane Bern) comme un fleuve de malheur avec des gargouilles pissant le sang (déploiement de la critique du fétichisme).

L’éthique s’adosse à une encyclopédie des émeutes et des révoltes (une encyclopédie illimitée).

Ce qui nous intéresse est l’historial au chaos (et non pas l’histoire magnifique des harmonies futures ; laissons cela aux économistes libéraux).

L’historial est l’historial des révoltes ; analysable en termes de guerre civile permanente (l’accumulation primitive permanente qui est au cœur de « la stasis »).

Maintenant, point éthique fondamental, poser que les révoltes (etc.) sont permanentes, se reprennent sans cesse, implique que « les lexiques » utilisés par les révoltés, disons toujours une sorte de millénarisme chrétien, sont SECONDS.

Il y a d’abord la révolte (analysée comme le Réel déterminant et ayant la primauté – critique de la métaphysique des fondements archiques, le Réel est an-archique et désubstructurant), révolte constante (inaliénable, insurpassable).

Révoltes sans cesse reprises ET dont « les langues » (et les poèmes) importent peu.

L’encyclopédie des révoltes se combine à une encyclopédie des utopies.

La révolte génère de l’utopie ; non pas l’inverse.

Et pour penser « en dualité », la révolte apparaît (dans la réalité, mais non pas En Réel) comme un REFUS, le GRAND NON.

Qui définit la politique négative.

Si le Réel est « l’impossible » (signification complexe à examiner), c’est aussi parce que la réalité (réalisée) est toujours « impossible à supporter » (et renvoie à une extériorité qui peut être montée imaginairement ou mythologiquement comme un « au-delà » de la rédemption).

Ce qui importe, et est seul « éthique », est le soutien apporté à la révolte.

Et, le cas échéant, selon les circonstances (ou les « situations »), « l’engagement dans la lutte ».

Mais l’engagement est aussi variable et multiforme que la lutte, cette « événémentialité diffuse ».

Les professionnels de la révolution, style « envoyés du Komintern » (les anges communistes), ne sont qu’un exemple possible (et souvent désastreux, relire Jan Valtin, Sans patrie ni frontière, Out of the Night ou moins connu, mais plus significatif, Ni lumière ni étoile).

L’enchantement de la révolte, permanente et sans cesse réactivée, par une utopie glorieuse (qui promet « la fin heureuse ») est tout à fait secondaire ; et se révèle DÉCEPTIF, déjà contre-productif.

Les illusions perdues sont pires que les engagements trahis : les premières conduisent aux seconds.

Il ne faut donc pas trop s’intéresser aux « constructions ».

L’institution est toujours seconde, limitée ; seule la révolte (du NON) est permanente.

Et la grande question est celle du pouvoir (ou du poids) du « réalisme » : pourquoi toujours autant de « constructeurs » ?

Pourquoi « la richesse » attire-t-elle plus que « la pauvreté » !

Les affirmations, projets, programmes, possibles espérés, etc., ne sont que des « lexiques » ou des langages liés à des modes, et toujours temporaires (et qui ne peuvent « arrêter » la lutte).

Des mouvements « minoritaires » ont-ils à leur disposition un « pouvoir exécutif » ou un « gouvernement de commissaires » (Carl Schmitt) ?

Tout « projet politique » ou vision future doit s’appuyer, justement, sur un projet, un programme, une dynamique, des tendances, des possibilités, des ouvertures, une utopie, la vision future ou le futur imaginé espéré.

Tout « projet politique » exige l’expression, plus ou moins théorique, plus ou moins élaborée, d’une « forme de société » espérée ou d’une « forme de vie » imaginée (et toujours posée comme « la meilleure »).

Et sur cette base ou ce support programmatique cherche à mettre en œuvre, la fameuse « implémentation ». Qui renvoie au pouvoir exécutif ou de décision à la Carl Schmitt.

L’intermédiaire nécessaire entre « le projet », le modèle de société espéré ou souhaité, ET « l’application », l’implémentation, « la réalisation » (ce terme si lourd pour moi) est, bien sûr, « la prise du pouvoir », la transformation de la puissance utopique imaginaire en pouvoir affirmatif, « élaboratif », exécutif.

Cadre marxiste classique contre « le socialisme utopique ».

Et traité extensivement dans le volume 1 de Open Marxism (John Holloway, Werner Bonefeld, etc.) au titre de la critique du positivisme marxiste.

Ce modèle positiviste d’ingénieur : prévoir ou projeter, agir ou décider, réaliser ou effectuer, est parfaitement illustré par le projet ORDO de l’ordolibéralisme allemand.

Il peut être intéressant de revenir sur « la réalisation » de cet ordolibéralisme (de 1930 à 1950 en Allemagne, puis par la « construction européenne »).

Macron, avec son pouvoir exécutif ordolibéral (ou à la manière Carl Schmitt), donnant un bon exemple de « réalisation » de l’ordolibéralisme, visible sous nos yeux (quoique bien camouflé).

Röpke : l’ordolibéralisme est un projet philosophique ou de philosophie morale pour promouvoir « la liberté », liberté économique « fondée » sur la propriété privée illimitée et la compétition des propriétaires, la liberté « d’entreprendre ».

Rüstow reprend les idées de Carl Schmitt, mais idées régnantes vers 1930 en Allemagne (le péril rouge), contre « la civilisation quantitative » et pour une « civilisation qualitative » fondée sur « la vitalité » (« la vie »). Et pour Rüstow la politique sociale ordolibérale est une Vitalpolitik (1942), politique de la vie (ou vitale) où la compétition est une seconde nature.

L’ordolibéralisme dessine une « forme de vie » utopique (dressée contre le « planisme marxiste »).

Müller-Armack : le personnage central de l’ordolibéralisme est Müller-Armack, l’ordolibéral nazi devenant conseiller d’Adenauer et négociateur des traités européens (le Traité de Rome).

Pour lui la compétition est une « forme de vie totale » (renvoi à l’État total de Schmitt – opposé à « l’État totalitaire »).

Relire la controverse entre Hajo Rise (keynésien) et Franz Böhm (ordolibéral) en 1972-1973.

Pour Böhm, l’économie libre résulte d’une décision politique.

Et toujours l’essentiel Müller-Armack (1978) : le pouvoir exécutif doit changer les mentalités et inculquer incorporer « la culture d’entreprise », éduquer à « la liberté économique » (nous avons là l’inversion des projets « communistes » de constituer un « homme nouveau »).

Thomas Balogh (keynésien, 1950) : l’ordolibéralisme est une tentative de planification complète et de constitution d’une société économique totale par le mécanisme dirigé des « prix libres » et par la concurrence, tentative (supposée être) opposée à la planification soviétique, mais qui n’en est que le plagiat (l’inversion).

Pour l’analyse de l’erreur commune qui consiste à « opposer » l’ordolibéralisme et « le socialisme soviétique », ou à opposer « marché » et « plan », il faut revenir à Oskar Lange (et, par derrière, à cet inspirateur essentiel de l’ordolibéralisme, pour sa valorisation du fascisme italien – Müller-Armack comme Schmitt voue un culte à Mussolini, sinon à Hitler – PARETO).

L’ordolibéralisme se déploie comme critique de la République de Weimar, supposée être la porte ouverte au « communisme ».

L’ordolibéralisme est un anti-communisme dont la critique économique du communisme peut se combiner à la critique nazie de la subversion rouge.

L’ordolibéralisme de l’Allemagne de l’Ouest de 1950 (zone occupée sous tutelle américaine) ne peut être « blanchi » ou « lavé » de cette accointance des « pères fondateurs » avec le nazisme (de l’État fort) ; ces « pères fondateurs » ont critiqué violemment la démocratie de Weimar (sur le modèle de la critique de Carl Schmitt) ; mais n’ont guère critiqué le nazisme (toujours Müller-Armack l’ordolibéral nazi « récupéré » par les conservateurs allemands ; il n’est pas le seul !).

Au plus, et après 1945, ces ordolibéraux, partisans de l’État dictatorial, ont pensé le nazisme comme la conséquence du caractère « démocratique » de la République de Weimar : la thèse dominante, en Allemagne, comme la réponse à la menace communiste.

Notable est le fait que les ordolibéraux ne développent JAMAIS une critique, en termes d’analyse économique critique, de la Grande Crise ; cette Crise est toujours pensée en termes « d’excès de démocratie » (« la démocratie des masses » critiquée depuis Pareto) : la Crise n’est pas un « fait économique », mais un « fait politique » résultant des blocages du marché (du travail, en particulier) par les syndicats rouges (et empêchant le retour « naturel » à l’équilibre – nous retrouvons le grand débat entre keynésiens et néolibéraux, avec « le théorème de Rueff » (1930 aussi) : la Crise est due aux syndicats qui empêchent les baisses de salaires, obtiennent des allocations chômage et des protections indues).

Résoudre la Crise c’est interdire les syndicats, et toute organisation contestataire (ce que va réaliser le nazisme).

À partir de « projets philosophiques » ou « moraux » développés, les ordolibéraux se saisissent de « la dictature exécutive » ou du « gouvernement des commissaires », léninisme récupéré, qu’établissent d’abord les nazis puis les américains, dans la lutte anti-communiste.

Les idées de Müller-Armack de 1932 se « réalisent » entre 1950 et 1960 (et coloniseront l’Europe ordolibérale).

Nous trouvons le schéma :

Projet, style Colloque Walter Lippmann ou Mont Pèlerin [7] ;

Prise de pouvoir, l’État exécutif des commissaires du projet ;

Réalisation, construction (sous tutelle américaine) de l’Allemagne ordolibérale, « conservatrice compétitive », puis « projet européen », extension de l’ordolibéralisme allemand au niveau européen.

Bien sûr, la question de « la prise du pouvoir », l’implémentation, est essentielle ; et mortelle.

Ce terme central de l’ingénierie politique doit être débattu, critiqué, etc.

Renvoi à John Holloway : changer la société sans prendre le pouvoir, est-ce possible ?

Une politique « minoritaire », voire ultra-minoritaire, peut-elle mettre à son agenda la prise du pouvoir ?

Quelle que soit la façon dont est envisagée « la prise du pouvoir », centralisée ou décentralisée, globale ou locale, etc. ?

La voie « politique négative » propose de repenser « la politique minoritaire » en d’autres termes que les termes « constructivistes » (positivistes).

Le modèle « marxiste-léniniste » ou son inversion, le modèle ordolibéral, modèles d’implémentation de projets « philosophiques », ne peuvent, en aucune manière (en grand, étatique, ou en petit, communaliste) servir de modèles.

Voilà ce dont il faut se détacher.

L’Open Marxism et la généalogie de la politique négative.

Les trois premiers volumes de Open Marxism ont été publiés entre 1992 et 1995.

C’était l’époque de la chute de l’empire soviétique.

C’était l’époque de la célébration en TROMPE du capitalisme, non seulement désigné comme victorieux (de la guerre froide) mais confirmé comme l’apogée de la civilisation, la fin de l’histoire. La fin des luttes, la paix économique perpétuelle.

Et, donc, était confirmé le règne despotique des agents de ce capitalisme victorieux ; la vérité de l’exploitation s’imposait : mieux vaut être exploité que mis au ban.

Mais l’histoire, et sa fin supposée stabilisée, a vite retrouvé son cours ordinaire, celui de la lutte et, en particulier, celui de la lutte contre la civilisation bourgeoise (ou occidentale) et sa morale posée supérieure (la morale du profit et de la compétition).

Au milieu de cette célébration en fanfare débute la crise.

Qui, dès la fin des années 1980, se propage du Sud (Argentine, Mexique, etc.) vers le Nord, avec le crash prémonitoire de 1987, la troisième récession globale au début des années 1990 et les diverses crises monétaires, dont la crise essentielle de la livre sterling britannique (dont on ne mesurera les effets politiques que 30 ans plus tard).

La crise du Peso (mexicain), l’une des plus graves crises monétaires, coïncide avec l’insurrection zapatiste (de 1994).

Dans cette crise (qui ne cessera plus) émerge la Chine comme nouvelle puissance économique concurrente des États-Unis (retour aux conflits impérialistes de la fin du 19e siècle).

La Chine comme « nouveau modèle » : puissance économique basée sur l’exploitation massive d’immenses forces de travail, exploitation organisée par un gouvernement autoritaire (dit « communiste »), travail pas cher et discipline de fer se combinant ; démontrant qu’il ne peut y avoir d’exploitation possible sans domination politique autoritaire [8].

C’est également, au titre de la nouvelle « paix capitaliste perpétuelle », le temps de la guerre du Golfe, celui de l’illusion de la puissance américaine unique ; la guerre et le basculement et toutes ses conséquences, en termes de déstabilisation de l’ordre que les américains croyaient enfin avoir imposé (un siècle d’illusions américaines se termine en TRUMP).

On passe de la guerre froide à une démultiplication des conflits, au retour de l’antagonisme (à la sauce Carl Schmitt).

En découle le nouvelle nécessité de trouver un ennemi global ; et cette recherche « schmittienne » d’un ennemi global signale la nécessité de « sécuriser » l’ordre intérieur ou de rétablir « la sécurité intérieure », de nouveau menacée par « la plèbe ».

Débute une grande décennie de révoltes qui se traduit par un renforcement proto-fasciste de l’ordre interne (autoritarisme, despotisme, régimes de sécurité).

Correspondant à la chute de l’empire soviétique, l’édifice entier du marxisme léninisme (d’État) s’écroule.

Bien sûr, depuis bien longtemps, le rejet de la doctrine marxiste-léniniste (de la révolution en particulier) est le contre effet de la transformation d’une pensée critique, le marxisme, en source de légitimation pour un État autoritaire, nommé « État socialiste » ; le mensonge déconcertant tenu pour vérité.

Et toutes les variantes de cette pensée, marxiste critique, retournée ou corrompue, toutes les variantes, disons de Gramsci à Althusser, ont été entraînées dans la chute ; malgré leurs tentatives d’extraire la pensée critique de sa corruption en termes de programme de construction étatique, de tenir le marxisme éloigné de l’État ; malgré les analyses et « lectures » qui montraient que le montage « marxiste » des États prétendus « socialistes » n’était qu’un mensonge gigantesque.

Même la dogmatique trotskyste, du Trotsky commandeur de l’Armée Rouge, se retrouva frappée de soupçon (Trotsky et Kronstadt).

Si donc l’aspect critique (ou négatif) du marxisme, en ses multiples variantes, comme la critique de l’économie politique, est encore et toujours essentiel, la compromission (affirmative), posée de force, de ce marxisme critique (avec Lukacs comme emblème), la compromission avec le despotisme économique « renouvelé » a conduit à une vidange globale. Le bain vidé avec le bébé haché : l’aspect critique (négatif) s’évanouissant avec la récupération (positive, affirmative, constructive) du marxisme en termes d’une sorte de religion civile.

Un premier effet de ce nettoyage complet fut l’abandon de l’idée de PARTI, de supposé parti révolutionnaire, abandon de l’idée de parti comme MOYEN de transformation sociale politique.

Les dits partis communistes devinrent petit à petit des partis politiques (au sens bourgeois), des partis ordinaires (de gestion du capitalisme), partis inscrits dans la mécanique du despotisme (ce despotisme nommé, par inversion orwellienne, « démocratie pluraliste » ou « démocratie libérale », la mécanique du capitalisme).

Si l’idée de PARTI (comme moyen révolutionnaire) fut longtemps un mirage (un élément du mensonge déconcertant), on peut estimer que ce mirage s’est dissipé durant la Guerre d’Espagne ; même si cela ne devint évident que beaucoup plus tard : en 1956 ? la dite déstalinisation, ou en 1968 ? l’incapacité ou le refus des dits partis communistes à s’engager dans le mouvement révolutionnaire (1968 ; le moment où il devint clair qu’un parti n’est qu’une association ecclésiale arcboutée sur sa survie permanente) ; le fameux passage à « l’eurocommunisme », l’alliance de fait du PCI avec la DC (Démocratie Chrétienne mafieuse) contre l’insurrection autonomiste.

De ce point de vue, on peut dire que Jean-Luc Mélenchon (avec ses « Insoumis ») est la queue de comète de cet évanouissement. Mélenchon qui continue bille en tête, par paralysie intellectuelle, à s’enfoncer dans le mur de la compromission électoraliste.

Bien évidemment, Jean-Luc Mélenchon continue de croire à la fable du parti comme moyen (il a construit sa vie sur cette illusion) ; il continue de revendiquer le pouvoir d’État POUR « la justice » et CONTRE le monde injuste. Mais le MOYEN parti + élections + prise du pouvoir (espérée) s’avère une très bonne méthode pour s’enfoncer la tête dans un cul de sac ; ce que l’on sait depuis, au moins, répétons-nous, la Guerre d’Espagne.

Témoigne de l’impasse « démocratiste » ou « électoraliste » (l’impasse du parti transformé en machine électorale luttant pour sa survie) la tendance irrépressible à la moralisation ou à « l’éthicisation », l’abandon des luttes.

Au lieu d’une critique radicale et politique de l’économie, on tombe dans la lamentation humaniste, pour un capitalisme humanisé, avec « l’humain d’abord ».

En radicale opposition à cette direction « marxiste-léniniste » corrompue, l’Open Marxism n’appelle pas à plus de justice dans un monde injuste ; avec les moyens du parti ou de l’État, même de l’État Socialiste Planifiant, ou avec les moyens réformistes de la transformation démocratique du capitalisme, avec un meilleur système d’impôts progressifs, avec un meilleur système de redistribution, etc., toutes choses qui renforcent l’économie.

Ni n’appelle à des stratégies hégémoniques style Laclau (Laclau un moment courtisé par Jean-Luc Mélenchon), stratégies pour la conquête de l’Hégémonie par des moyens institutionnels (ou académiques).

L’Open Marxism décrit l’économie comme un système politique despotique de conformation par des moyens d’État, y compris, et surtout, le dit capitalisme libéral. Le marché, la compétition, la concurrence, etc., ne sont envisagés que comme des méthodes de Direction (Führung) politique (renvoi à l’Ordo Libéralisme, voir plus haut Röpke ou Rüstow, et note 7).

La production n’est pas comprise comme un système technique organisé mais comme un système politique fermé et disons « néoféodal », pour se référer à l’idée de « techno-féodalisme », système politique néoféodal pour le profit des classes dirigeantes.

L’objet de la production est l’intégration, l’ingestion, ou en vocabulaire marxiste la reproduction. Politiques de concurrence, avec la mondialisation, dumping social, austérité, fiscale et budgétaire, gestion privatisée des services publics, etc., ont toutes pour finalité la soumission, « le respect de l’économie ».

Nous savons qu’il y a un destin plus terrible que celui d’être exploité, c’est celui d’être inexploitable, ce qui veut toujours dire asocial, marginal, non conforme. Si la force de travail ne peut pas être vendue, parce qu’elle ne rentre pas dans les canalisations de la mise en valeur (ou de la mesure comptable), alors elle est vouée à la relégation : sans vente qu’est-ce qui peut subsister ? sans se vendre qu’est-ce qui peut encore « être » » ?

Les capitalistes, organisés en État despotique, l’État libéral démocrate du marché libéré, et qui tiennent leur pouvoir de la dépossession des vendeurs de force de travail, ces capitalistes, et eux seuls, sont « libres », libres de mener la lutte pour la domination perpétuée ou pour aboutir à leurs fins (la conservation de l’ordre). Leur lutte, et seule leur lutte, est considérée comme légitime ; elle participe à l’ordre économique de la richesse (supposée pour le bien de tous).

La lutte permanente des capitalistes, avec leur État de sécurité, est légitimée par la supposée satisfaction des besoins que l’économie est supposée apporter ; alors que cette satisfaction (portée par des biens) n’est qu’un effet second et incertain de la conformation économique (de la participation en bande à la prédation). C’est la conformation économique ou la soumission à l’ordre productif qui est le but premier (relire toute l’histoire de la pensée économique libérale des Physiocrates à l’Ordolibéralisme, en chaussant les lunettes ordolibérales).

Tout doit être soumis à la mesure comptable et aux impératifs de l’accroissement de la valeur, croissance, profit, plus-value, concurrence, relire Ludwig Erhard, Prosperity through Competition, 1958, voir note 7.

Et pour résumer : ce qui compte est le compte, et, pour faire marxiste, la mesure du temps, la compression du temps : pas de temps à perdre, Time is money.

Mesure du temps en général et non pas seulement du travail, du temps de travail.

Dans cette course (la concurrence) pour la compression du temps, toute la société, « sa totalité » rendue économique, toute la société est projetée dans un état sauvage de barbarie. Famines, guerres perpétuelles, dévastations en tous genres, oscillation du despotisme autour de l’autoritarisme jusqu’au fascisme, contrôle par les services de l’État et de sa police.

Le caractère mystérieux d’un échange (supposé) égal entre des participants (supposés) égaux, échange qui génère, mais pour certains seulement, toujours plus de richesses, et donc génère plus d’inégalité, ce caractère mystérieux se dissipe dès que l’on comprend que la valeur (liée à l’échange) n’est qu’une mesure, une mesure disciplinaire, une mise en ordre, un classement ; l’échange est une opération de classement.

Le capitalisme, l’économie de marché, génère des CLASSES.

Et contrairement à ce que toute, ou presque toute l’histoire de la pensée marxiste a posé : la lutte des classes n’est pas quelque chose de positif.

La lutte des classes, le classement, la mesure, la mise en valeur, la lutte que mènent les capitalistes, cette lutte est ce qui diffuse la structure capitaliste et la pousse toujours plus avant.

La lutte des classes ne suit pas quelque dialectique abstraite hégélienne et progressiste, la dialectique du travail. Elle n’exprime pas plus une position ontologique privilégiée, celle de « la classe travailleuse », classe instruite par le capitalisme et qui serait la force motrice de l’Histoire, pensée téléologiquement.

La lutte des classes, vue du côté « des travailleurs », n’est qu’une réplique de la lutte des capitalistes pour la domination ou pour tenir le pouvoir ; ce n’est qu’une réplique misérable, le combat pour la subsistance sans les moyens militaires et policiers à disposition du capital.

De lutte pour la prise du pouvoir, façon léniniste, la lutte des travailleurs se réduit vite à une lutte défensive qui peut dégénérer en « appel à l’humanité », lutte pour la reconnaissance, façon École de Francfort déprimée dans une Europe Ordolibérale se renforçant, lutte pour la chaleur humaine, pour l’affection et finalement, pourquoi pas, le caritatif, l’amour, les pantalonnades pseudo-chrétiennes du « soin » (care, charité, caritas). Toutes corruptions de la lutte (léniniste) qui signalent la grande défaite politique et militaire, le sens du fascisme et de sa dérivation ordolibérale, la grande union anti-communiste.

Il ne fait aucun doute que « l’appel à l’humanité » pour une politique de justice ou du prendre soin exprime la grande souffrance des dépossédés ; grande souffrance dont le monde actuel est l’espace entier, mais monde entier qui se détourne cyniquement et sauvagement de cette détresse quasi-universelle en imaginant comme « solution » la future conquête des étoiles ; étoiles qui ne sont plus rouges mais sont déjà pavoisées aux couleurs des grandes corporations.

S’il ne fait aucun doute que l’appel de souffrance (le cri de détresse) manifeste la condamnation des subalternes, il ne fait également absolument aucun doute que cet appel, ce cri, est totalement vain.

Depuis toujours est esclave celui qui a perdu la guerre.

La critique de la société de classe, ou du classement, de la mesure, du profit, du fric, ne peut trouver de concrétisation, de réalisation, ou d’effectuation dans un projet impuissant de capitalisme humanisé, rendu « juste » (fair, fair trade, concurrence libérée), avec des échanges plus équitables et des relations sociales (ou plutôt des « relations humaines ») apaisées, bien gérées, manière ordolibérale à l’allemande.

Mais que peut bien signifier un « salaire juste » ? Jusqu’où déployer « la justice » ?

Un salaire juste (tout juste) n’est-ce pas la charité (caritative) classique des philanthropes milliardaires ? Pourvu que rien d’autre ne change ? Philanthropes qui peuvent exhiber « leur bonté philanthropique » lorsque la plus sauvage prédation leur a assuré une position stable sur les hauteurs dominantes.

L’Open Marxism revendique sa place comme « libération » de la critique de l’économie ou comme « libération » des dogmes merveilleux, ces dogmes merveilleux qui présentent le capitalisme comme une économie anarchique, organisée irrationnellement (ou spontanément), et le socialisme comme une forme supérieure d’économie, bien organisée selon des critères de justice, avec une planification consciente élaborée démocratiquement, l’autogestion spontanée (du capitalisme) devenant autogestion démocratique « consciente ».

L’Open Marxism met ainsi radicalement en cause l’idée d’économie non capitaliste, ou celle d’économie supérieure socialiste, et la grande idée anarchiste de l’économie autogérée.

C’est la plus vieille lune de l’économie socialiste, ou autogérée ou coopérative, d’une économie qui serait (enfin) rationnelle, plus humaine, plus juste, c’est cette croyance qui est rejetée.

Et, précisément, nous entrons dans le registre religieux des croyances et de leur critique (là où doit se porter la critique de l’économie, comme religion politique).

La croyance que l’économie sociale planifiée (« consciente ») serait anti-capitaliste, gérée par et pour les multitudes, cette croyance nous renvoie à un acte de foi, à une ruse de la religion capitaliste pour maintenir l’économie.

Quelle merveille que cette croyance « porteuse de tous les espoirs » qui énonce que « le véritable progrès social » sera poussé par le gouvernement économique des travailleurs (ou de leurs experts) : ainsi est maintenue l’économie, « détournée », pour le profit des classes laborieuses.

Mais il ne s’agit que d’une illusion, d’un nouvel opium religieux.

L’Open Marxism a beaucoup œuvré pour dévoiler le caractère théologique de l’économie.

Et pour affirmer que la nouvelle théologie économique anticapitaliste (de l’économie mise au service du peuple opprimé) nous écarte d’une véritable critique de l’économie (qui doit être plus qu’une critique politique de l’économie politique) en sacralisant l’économie au nom de la lutte anticapitaliste.

La lutte anticapitaliste doit être une lutte CONTRE l’économie et non pas une lutte POUR une économie humanisée (cela le libéralisme sait très bien le faire, renvoi au philanthropisme du care).

Seule une conscience « réifiée » (prisonnière des dogmes religieux), ingérée par l’économie, peut imaginer être en possession (la possession vaste thème religieux) des connaissances techniques et des savoir faire techniques ou politiques (l’ingénierie sociale), peut imaginer être en possession de l’expertise constructive permettant la régulation du capitalisme humanisé pour les intérêts des classes travailleuses.

L’Open Marxism affirme que la critique du capitalisme est et n’est qu’une critique de l’économie et que cette critique des relations sociales politiques (du capitalisme) est une critique à la fois du principe de la domination économique (la mesure valeur, les classements, l’ordre politique despotique) et des illusions de la libération du travail des rets de l’ordre économique : il ne s’agit ni de libérer le travail, ni de construire une économie consciente, mais de SE libérer du travail, comme de SORTIR de la dictature du temps (et de la mesure), il ne s’agit pas de socialiser ou de reconstruire une économie autogérée ou coopérative, mais de SORTIR de l’économie.

Les TROIS premiers volumes d’Open Marxism cherchaient à libérer Marx de la corruption du marxisme ou de la perversion du matérialisme historique.

On peut donc dire que le point de départ de cet Open Marxism est l’ADORNO de la dialectique négative. Et l’Adorno de la critique du marxisme perverti par les marxistes eux-mêmes, la critique du marxisme économiste du matérialisme historique (d’origine écossaise) et de l’imaginaire voie triomphale vers l’économie socialiste, cette économie supérieure à toutes les autres.

Adorno est, sans doute, le premier à rejeter tout l’aspect merveilleux, plein d’espoir et d’espérance, religieux puis crédule, de la téléologie économique.

L’espérance n’est pas une option.

La foi, la crédulité, la religion, la volonté constructive bonne et juste, tout cela n’est qu’une illusion et une illusion générée par la réification capitaliste elle-même.

Avant de promettre la lune (coopérative ou auto-organisée ou touristique) il est nécessaire de bien comprendre le fonctionnement de l’abstraction capitaliste avec son mirage, l’affirmation que le sujet entreprenant ou militant (le personnage central du capitalisme) est indépendant, autonome et peut s’activer positivement et productivement pour générer « en toute conscience » des formes techniques ou sociales ALORS que le système capitaliste MACHINE cette croyance en la conscience ou en la liberté de manière à mieux propulser ACTIVEMENT les agents affirmatifs qui croient en leur liberté d’action (c’est toute la philosophie de la conscience qui se trouve déconstruite, d’Adorno à Derrida).

L’activisme est un pur produit de l’abstraction capitaliste.

La force métaphysique du capitalisme est de FAIRE CROIRE en l’action consciente, en la volonté, en la puissance (dégradée en savoir-faire).

L’Open Marxism, en suivant Adorno, s’inscrit dans la tradition critique qui mène de Nietzsche à Agamben, en passant par la critique de « la volonté » (et par Derrida).

C’est bien entendu l’absence de critique du métaphysique qui soutient la machine religieuse des abstractions réalisées (qui organise le capitalisme) ; c’est cette défaillance qui a fait dérailler « la lutte de la classe ouvrière », lutte propulsée par la religion de l’espérance économique ; lutte dont les travailleurs (et leurs partis, etc.) n’ont pas vu qu’elle appartenait à l’ordre du capitalisme, lutte qui a été le moteur du progrès, technique en particulier, de cette économie.

La lutte des classes appartient au champ de la conceptualité métaphysique qui tient le capitalisme ; d’où l’échec de cette lutte.

Et l’apparition, imprévisible pour le matérialisme historique, du fascisme.

La lutte s’est alors corrompue dans un romantisme de la révolte, révolte justifiée par l’appel de justice, jusqu’à se dégrader en simple ressource électorale ; ce que deviennent les communes ou les divers mouvements de révolte avortés : quelle peut être la destinée électorale des insurrections ?

Il est bien entendu possible de faire remonter la généalogie (de la critique du marxisme économiste) au communisme des conseils, Pannekoek par exemple, et, plus proche, Mattick.

Et de tracer une ligne : Benjamin, Adorno, Marcuse, le groupe yougoslave Praxis, le Situationnisme, et en Amérique Latine Bolivar Echeverria, Sanchez Vasquez, les participants du débat sur l’État, Gerstenberger, Blanke, von Braunmühl, et, encore plus récemment, la Neue Marx Lektüre, Backhaus, Reichelt, Schmidt, bien sûr l’autonomisme italien, Tronti, Cleaver, etc., et John Holloway.

Le terme Open Marxism est dérivé du travail de Johannes Agnoli et de sa critique politique de l’économie et des catégories économiques. Le thème de l’économie qui ne peut être que capitaliste vient d’un ouvrage que Johannes Agnoli a écrit vers 1980 :

Offener Marxismus, Ein Gespräch über Dogmen, Orthodoxie und die Häresie der Realität,

ce livre s’inscrivant dans le mouvement critique des catégories économiques ou de la religion économique (ou de la métaphysique de la volonté), mouvement qui s’est déployé juste autour de 1968 (voir ma contribution entre 1966 et 1976, qui anticipe la vague de la critique du néolibéralisme : j’avais été invité à Montréal, New York, Chicago vers 1973 pour porter la controverse contre l’École de Chicago, qui n’était pas encore parvenue à noyauter le pouvoir politique).

Le Tome QUATRE d’Open Marxism (2020) arrive à l’époque de la résurrection du fascisme (fascisme qui existait toujours comme possibilité du despotisme économique) : époque de terreur, temps de nouvelles guerres permanentes, le dite élite transformée en mafia d’État pratiquant le racket (voir les nouvelles technologies de l’industrie pharmaceutique), l’antisémitisme ou le racisme de nouveau en vogue, avec la variante islamophobe.

Et de nouveau une époque de ressentiment, de rage, de haine, sans débouchés politiques, conduisant à une nouvelle paranoïa nationaliste.

Les mouvements de genre, qui semblaient prometteurs, se sont dissouts dans le libéralisme et dans les marques de vêtements ou de coiffeurs. Le féminisme n’a pas réussi à désintégrer la société patriarcale, l’arrivisme pouvant être conjugué au féminin.

Parler de socialisme, de communisme, de communalisme ou autres fadaises, ne peut que susciter le rire. Austérité, patriarcat, profitabilité, taux de croissance, compétitivité, inclusion, restent des termes centraux.

Il est même interdit de parler de « capitalisme » ; l’idée que l’économie (ou le marché) serait et ne serait que capitaliste est incompréhensible ou incongrue. L’idée de « marché » ou d’auto-organisation économique voire d’économie anarchiste (ou libertarienne) devient englobante : le socialisme de marché à la chinoise !

Même la critique du néolibéralisme, tellement envahissante, n’arrive pas à se conjuguer avec la critique de l’économie ou avec une analyse radicale du capitalisme. On peut même suspecter cette critique du néolibéralisme de chérir secrètement un projet régressif de « retour à » l’économie fordiste keynésienne « démondialisée » ; le terme New Deal est sur toutes les lèvres, des écologistes aux « Insoumis » et à la commission européenne.

MAINTENANT l’époque de la lutte, de l’antagonisme (qui ne saurait être une lutte des classes), apparaît purifiée des illusions économiques (libertariennes ou anarchistes économistes).

MAINTENANT l’époque du CHAOS.

Les promesses et les utopies se tiennent dans les luttes elles-mêmes. Et non pas dans ce qui est supposé susciter la lutte, c’est-à-dire les dogmes religieux d’une économie humanisée.

L’utopie c’est le CRACK.

Ces cracks, interstices, failles, fissures, que contient nécessairement l’ordre capitaliste au chaos, ces cracks sont des formations utopiques, l’événémentialité diffuse qui se manifeste sans volonté de décision.

Ce sont des « traces » au sens d’Ernst Bloch ; des traces utopiques qui n’existent que comme expériences de luttes et DANS la lutte.

L’utopie n’est pas en futur, mais dans le présent des luttes ; et seule la lutte qui OUVRE (Open) est en futur, sans « principe espérance ».

L’ouvrage de John Holloway, Crack Capitalism.

« La révolution interstitielle » par les failles, les fissures, les cracks, qu’introduit John Holloway peut être considérée comme un bon exemple de politique négative.

Politique négative qui, malgré l’illusion constructiviste dominante, constitue une philosophie du Zapatisme, une théorie du NON zapatiste.

Tout le monde connaît le slogan de Holloway : changer le monde sans avoir besoin de prendre le contrôle de l’État (le livre de 2002).

Holloway affirme alors : à l’opposé de la formule léniniste, la révolution doit se faire « à distance de l’État » (Badiou) en rejetant toute tentation étatique ou de prise du pouvoir et en déployant les puissances insurrectionnelles dans les failles et les fissures (le schéma zapatiste) ; le combat de ces puissances, combat qui n’est pas nécessairement ni essentiellement militaire, mais peut être culturel, intellectuel ou spirituel, ce combat contient en lui-même un nouveau monde.

La thèse essentielle est donc celle-là : après réduction de la lutte des classes à la lutte (voir section précédente), la lutte purifiée de toute utopie, de toute espérance, est elle-même l’utopie. L’utopie n’est pas le but ou la fin de la lutte, c’est la lutte elle-même (sans fin).

DANS la lutte, « sur les ronds-points intermittents », se pose le nouveau monde (sans construction durable). Il ne peut y avoir d’autre programme que la lutte, sa trahison anticipée, sa reprise permanente.

Le mouvement autonomiste zapatiste, « néo-indien », est, certes, le support empirique des thèses de Holloway. Mais ses thèses constituent une généralisation théorique qui ambitionne de dépasser le simple exemple zapatiste, et son ancrage empirique ou son enracinement spécifique.

Nous avons parlé de Philosophie du Zapatisme en ce sens de généralisation « déracinée ».

La révolution n’est plus pensée comme UN événement, un grand événement, mais comme une événémentialité diffuse qui se reproduit sans cesse et se dissémine.

La révolution, la révolte, l’insurrection, le soulèvement, ne commence pas avec l’image d’un futur merveilleux (ou d’une utopie au sens habituel), mais avec une sensation impalpable ou inexprimable que « les choses ne vont pas ».

La révolution commence par le refus.

Ou, plutôt, par la multiplicité des refus, souvent sans relation apparente les uns avec les autres, sinon par le NON impliqué.

C’est le combat de la multiplicité des refus qui contient un nouveau monde.

Rien de plus commun, rien de plus évident, rien de plus simple. Rien de plus difficile.

Le capitalisme menace chacun de mort ; mais menace différemment chacun ; la réplique à cette menace est donc démultipliée ; mais la résistance démultipliée et parce qu’elle est démultipliée, « interstitielle », ne peut prétendre au pouvoir ni à aucune positivité.

Sa gloire est la négativité, le refus radical, bien que sans pouvoir.

Les résistances multiples, les cracks, OUVRENT des espaces libérés : ême si cela n’est que passager, ce sera sans cesse repris [9].

L’argument fondamental de Holloway est le suivant : le changement radical ne peut s’opérer que DANS la lutte, par l’ouverture des failles ou par l’extension (par la lutte) des fissures existantes ; chacune de ces failles communiquant souterrainement avec toutes les autres, produisant une sorte de symphonie dissonante (au chaos) des fissures, une symphonie illimitée quoique sans destination.

La révolution n’est pas le mouvement téléologique, avec un chef d’orchestre, vers un point final et définitif, et grandiose. La révolution est ce qui brise l’histoire, sans cesse, sans finalité ; et transforme l’Histoire en historial chaotique.

Holloway affirme sans cesse que la révolution interstitielle n’est pas ni jamais un GRAND mouvement de transformation totale, avec la prise du pouvoir ou l’usage de l’État ; c’est l’OUVERTURE permanente et faible, pauvre, invisible, du monde.

La révolution interstitielle permanente « produit l’historial », génère le chaos historial.

Et c’est dans ce CHAOS que se tient la liberté.

Liberté, bien entendu, insupportable.

Qui consiste à OUVRIR en permanence des failles ; qui, sans cesse, se referment.

Le remplacement d’un système par un autre (le capitalisme par le communisme, par exemple) est à la fois impossible et indésirable.

La fermeture systémique du monde, son ordre économique, est sans cesse menacée par des crises. Les cracks manifestent cette crise permanente, et le chaos systémique correspondant.

Dans chaque faille, la logique de l’État est mise en cause ; l’homogénéisation du temps, sa mesure, est dissoute ; la monnaie et le fétichisme sont rejetés (mais cela ne peut être qu’interstitiel).

Et dans ce mouvement apparaît « le sujet du crack », désidentifié, rendu étranger, puis déclaré ennemi intérieur.

La lutte, temporaire, partielle, locale, perdue d’avance, est une lutte pour refuser le destin, refuser de devenir « classe » et classe ouvrière en particulier ; le refus du classement pouvant s’étendre aux classes dirigeantes (voir les ingénieurs en rébellion).

La lutte est une lutte contre les identifications ; au-delà de la simple « insoumission », il y a le refus de toute mission (« humanitaire »).

La lutte représente ce que les Zapatistes nomment : « politique de la dignité ».

Dignité signifie refus ou rejet.

La notion de dignité remplace tous les thèmes du lexique marxiste classique, comme classe, exploitation, etc.

Mais « la dignité » n’est pas un idéal qui guiderait la lutte ; la dignité n’est pas une étoile rouge ; ce n’est pas plus un guide des réformes sociales vers une révolution socialiste.

La dignité n’est que la prise de conscience que seule la lutte, le soulèvement, importe ; et que c’est DANS la lutte que se tient « la dignité ».

La dignité n’est pas un but à atteindre, ce n’est que l’expression de l’insurrection : la dignité c’est le soulèvement.

La dignité se tient dans le NON.

La dignité caractérise une politique négative.

« Une politique de dignité » va au-delà de toute demande, de tout projet ou de tout programme. La demande infinie (à la Critchley) caractérise l’éthique politique ; contre toute éthique à programme fini.

Une politique de dignité est une lutte (et d’abord contre soi-même) pour NE PAS devenir un agent du capitalisme ; c’est une lutte pour développer l’incertitude.

Une lutte de NÉGATION.

Rejeter toute cohésion, rejeter toute identité, déployer des identités multiples.

Toujours les cracks seront finalement intégrés dans la cohésion capitaliste ; ils peuvent même renforcer le despotisme.

Mais l’impact des cracks permanents ne peut être mesuré, ni surtout mesuré en termes de gains ou de pertes ; ce serait encore renforcer l’ordre comptable.

Les cracks sont des interruptions (mêmes locales) et des redirections.

Ce qui importe est la destitution de l’histoire conquérante en historial chaotique. Et, en ce sens, le sujet insurgé du crack devient sujet de l’historial, « maître du chaos ».

L’articulation de la multiplicité des luttes, même si elle peut paraître souhaitable (pour un esprit léniniste), ne peut être mise au programme. Son potentiel de corruption est bien trop fort.

La révolution interstitielle n’implique jamais la tache de l’unification, de l’union ou de l’organisation.

Plus encore, l’organisation commune des cracks doit être considérée comme une erreur majeure (une contradiction essentielle). C’est toujours la voie vers le renouveau du capitalisme (le despotisme étant organisé autour du thème métaphysique de l’unité).

Les cracks ne sont liés ni à une accumulation de forces, ni à la préparation du GRAND événement.

Les cracks sont liés à une nouvelle temporalité (souvent qualifiée de messianique), la temporalité de l’ici dans la lutte ; temporalité qui brise la linéarité téléologique.

Les cracks ne sont pas des luttes pour établir une totalité alternative, mais seulement des fractures qui doivent empêcher la totalité présente de se maintenir stable. Les cracks ne sont pas des possibilités de « déblocage », mais seulement des ouvertures (des sorties) incertaines et sans pouvoir d’anticipation.

Dans le débat entre Michael Hardt et John Holloway (voir l’introduction à ce texte), Hardt défend la nécessité d’organiser les pratiques autonomes pour aboutir à des formes sociales stabilisées (le programme anarchiste économiste) ; Holloway défend, au contraire, l’idée que l’organisation, l’union ordonnée, ne peut être ni le moyen ni le but de la révolution interstitielle : toute proposition basée sur la création d’institutions nouvelles est vouée à l’échec et à la corruption.

La révolution n’est qu’un chemin sans fin.

Il ne peut y avoir de libération, ou d’émancipation, que par et dans le mouvement répété des révoltes, que dans le temps des révoltes.

C’est la philosophie la plus pessimiste qui offre la plus forte motivation de résistance.

Le pessimisme est toujours offensif.

Que celui qui ne peut comprendre cette formule commence par psychanalyser « sa résistance ».