La gouvernance du capitalisme finissant s’exhibe sans fard : après avoir colonisé des continents entiers, après avoir tout dépouillé, brûlé l’intégralité des énergies et gaspillé l’ensemble des ressources disponibles, il ne lui reste plus qu’à consumer l’humain. Il lui faut donc spolier les consciences et envahir les psychismes : c’est l’enjeu actuel des neurocraties autoritaires. Celles-ci, à la manière d’un trou noir, engloutissent sans état d’âme et dans une violence sans limite chaque être encore conscient de soi, des choses et du parfum d’infini qui l’entoure. Entre emprise du présent et avenir techno-répressif, comment s’extraire ?

La couleur est un paradis : vivant en atelier, j’ai naturellement peint des pancartes. Il n’est pas nécessaire d’avoir une sensibilité émeutière pour comprendre qu’on peint souvent contre. Depuis les grottes ornées, peindre c’est s’adosser à la paroi. On s’appuie au mur pour trouver une stabilité pour rester debout quand plus grand-chose ne tient. Exister c’est encore cela : être là quand tout s’effondre. Dans le face-à-face avec un support, le mur vous relève. Dans l’affrontement d’un support, une existence se maintient. Pour avancer il lui faut alors s’opposer. C’est la raison pour laquelle chaque peinture, chaque banderole, chaque affiche portée à bout de bras fait communiquer en une secrète affinité : relèvement, soulèvement. Pissarro affirmait : « Y a-t-il un art anarchiste ? Oui ? (…) Tous les arts sont anarchistes — quand c’est beau et bien ! Voilà ce que j’en pense. » Quelques peintres, de sensibilité antiautoritaire, ont vécu cette exigence de manière particulièrement intense : Daumier, Courbet, Gauguin, Kupka, Heartfield, Hausmann, Grosz, Ensor, Jorn, Signac, Luce, Rothko, Newman... A minima, une affiche n’exprime qu’une opinion. Elle peut parfois emporter une adhésion : convaincre est le principe de toute propagande. Mais ce qui fait d’une pancarte une œuvre collective, c’est sa manière de s’insérer dans une situation concrète afin d’effectuer un basculement, une percée. Affirmer que tout art est politique, c’est se payer de mots. On vit plus ou moins exposé ; et dans le monde contemporain financiarisé, la galerie d’art représente souvent le degré zéro de l’exposition.

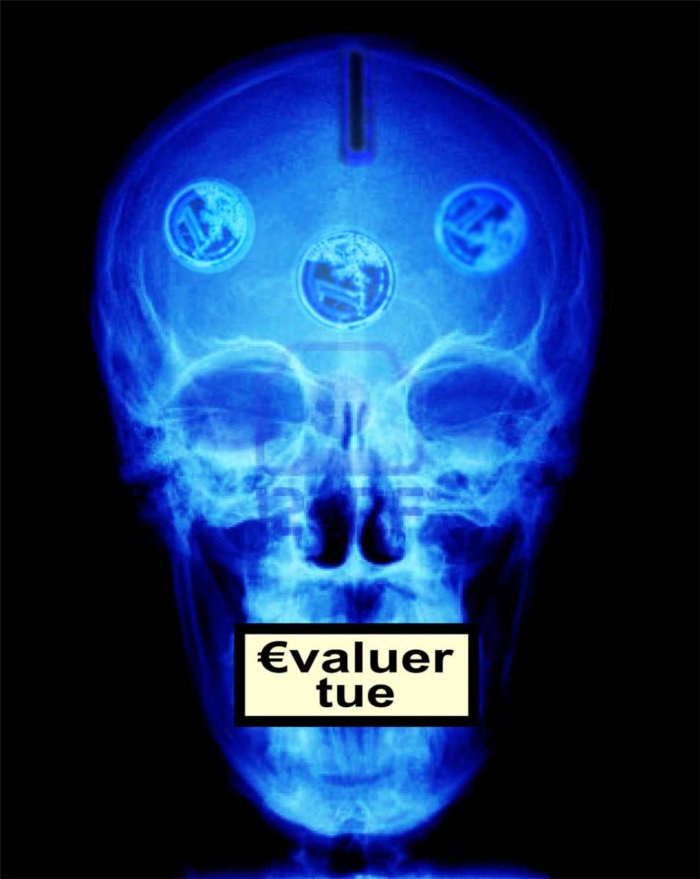

Pourtant « Lorsque la pensée se fixe tout à coup dans une constellation saturée de tensions, elle lui communique un choc qui la cristallise en monde. » C’est ainsi que Walter Benjamin définit l’image dialectique. Comment rendre puissante une image, comment lui conférer la force d’un problème ? Pour peu qu’une bannière, une affiche, un tract ou une banderole offrent plusieurs lectures possibles, l’ambiguïté des significations s’installe et permet de relire la violence d’une situation. Image et texte font alors constellation : une parole se dresse et s’interpose.

D’ordinaire, l’espace dit « public » est saturé de storytelling, de scénarisations obligatoires, d’émotions calculées et d’éléments de langage standardisés concoctés par des bonimenteurs professionnels. Identique aux panneaux des bords d’autoroutes, qui font croire qu’on partage l’intimité des « territoires » traversés, cette rhétorique abstraite des services de communication finit par remplacer la grande majorité des expériences. Avec la globalisation de la surveillance et des réseaux, ces manipulations ont peu à peu transformé la complexité du sensible. Chacun s’habitue à la maltraitance d’une réquisition permanente des consciences et des sensibilités (le fameux « temps de cerveau disponible ») en une formidable usurpation d’expériences : là où téléspectateurs ou internautes croient vivre pleinement leur vie, celles-ci leur sont simplement volées. Quand chaque mot finit par dire une chose et son contraire, quand tout est indifférent, interchangeable, agir apparaît dérisoire.

Je me suis souvent demandé ce que devaient mes bricolages visuels aux affiches de mai 68. Dans le travail d’atelier, des formes (des « clichés », dirait Francis Bacon) traînent au sol, c’est le principe même de tout travail plastique. Mais à l’âge des machines, les formes sont prises dans un design d’interface qui fait de chaque signe l’enjeu d’une signalétique contraignante (autoriser, interdire, commander et recommander). Reste à saboter ces signaux. Pour peu qu’ils se rapprochent, s’entrechoquent, tous se disloquent, autant de signes se changent et se transforment. Tout se précipite : devenus métaphores, ces signes deviennent le miroir d’une imagination possible. Ce travail d’image, quand il se confronte aux événements, à la violence du monde, devient une recherche d’indétermination. Court-circuiter le semblant de communication qu’impose l’époque, faire bégayer ses transmissions ambitionne de réorienter les flux de conscience. Mes affiches, banderoles, badges, dessins de tribunaux, happenings, installations, scénographies de rassemblements militants sont autant de pavés graphiques intempestifs jetés dans ce marigot sémiotique.

*

* *

L’image mentale est fondamentale dans la création artistique. Pour ce qui concerne les pratiques imaginatives de l’ancienne Corse, d’où je suis issu, nous sommes héritiers d’une longue tradition de bergers visionnaires. La proximité entre sognu (le rêve) et signu (le signe de marquage de

s troupeaux, d’où vient le mot signadora, qui désigne celle qui exorcise le mauvais œil) fait de l’usage de l’allégorie et de la lecture des signes de la réalité une « conscience émotionnelle » au croisement du rêve et de la réalité. Ce qu’on appelle « superstition » est en fait une attention au monde. En Corse, toutes sortes de rituels hérités parfois du monde paléolithique font vivre certains dans une proximité visionnaire avec les morts, on appelle cela « mazzérisme ». Comme un berger cherche une passe pour son troupeau, le mazzeru prend soin des vivants et des morts pour les accompagner ici ou par-delà le monde visible. La nuit, les plus clairvoyants décryptent au cours de songes visionnaires le regard des animaux qu’ils chassent en rêve pour deviner les morts prochaines.Ce sont ainsi des passeurs et des chasseurs d’âmes, comme l’étaient les psychopompes de l’Antiquité. Le mezzeru est celui qui chasse les signes en rêve, et le type de conscience et de connaissance qu’il développe l’oblige à renouveler constamment son attention au réel. Voir l’invisible, c’est d’abord scruter les possibilités dont le futur est gros.

Que disent ces anciennes croyances au monde des vivants ? Que l’âme est une chose commune, collective.Lorsque Pierre-Alain Mannoni, Corse d’origine, a été arrêté après avoir recueilli trois jeunes érythréennes blessées, et qu’on lui a pris son téléphone, confisqué sa voiture, alors qu’il amenait simplement des adolescentes se faire soigner à l’hôpital, quelque chose issu de ces visions éparses s’est synchronisé. J’ai compris que la fraternité des émancipations est la source commune de toutes les solidarités. Ce communisme instinctif des premiers instants de l’humanité a rendu la survie de notre espèce possible.« Le communisme est un spectre qui hante l’Europe. » Marx ne croyait pas si bien dire : les fantômes ne doivent pas nous faire peur, ce sont nos amis.

*

* *

Loin de toute sensiblerie, l’imagination nous permet de faire l’hypothèse d’un communisme sensible. Car il apparaît que la liberté comme la révolte, où qu’elle puise ses sources, est beauté.

Plasticien, Olivier Long enseigne la peinture. Ses engagements antiautoritaires l’ont amené à prendre part à quelques conflits sociaux depuis une dizaine d’années (LRU, affaire Mezzadri, Roya, Loi travail, Parcoursup). Il se demande ce que l’art peut apporter à la fois aux luttes et aux artistes. Quand pratiques artistiques et militance se rencontrent, la lutte est-elle simplement plus belle ? Des savoir-faire, des pratiques poétiques et plastiques peuvent-ils contribuer à une efficacité de la révolte ? Suite à la publication de son livre « Pavés graphiques », la librairie « Publico » accueillera Olivier Long le 9 novembre pour qu’il revienne de manière très concrète sur ce qu’il a compris de ces expériences. Plus qu’une commémoration des luttes passées son livre rassemble aussi quelques idées, formules et solutions visuelles qui pourront servir encore. L’avenir n’est pas à l’ordre du jour et les prochains pavés seront sans plage.