Un connaisseur plus averti de la galaxie post-situationniste ne peut non plus ignorer la brochure Théorie de la misère, misère de la théorie (1973) et la Chronique des secrets publics (1975). Quoiqu’écrite dans le jargon de l’époque, la Théorie de la misère identifiait justement ce qui faisait de la position situationniste une impasse, et une impasse solidaire de celle de la société existante. Tous ceux qui peignent les soixante-huitards en thuriféraires d’un hédonisme de pacotille ayant anticipé le consumérisme-de-l’individu-néolibéral n’ont de toute évidence pas lu cette brochure, car le soixante-huitard Denevert y saisit déjà comment « l’économie achevée du plaisir » et la « médiocrité générale » qui l’accompagne « vont empoisonner et rendre impossible chaque tentative d’une lutte révolutionnaire sérieuse ». C’est le mérite, entre bien d’autres, de la Chronique des secrets publics d’avoir diagnostiqué précocement comment Debord « se consacre moins à la théorie de la négation, qu’à entretenir une gloire personnelle qu’il s’est faite dans l’art du négatif, que la société intègre aujourd’hui comme un art périphérique et divertissant. »

Depuis lors, on n’avait plus croisé le nom de Daniel Denevert jusqu’à ce que, ce mois-ci, les éditions La Grange Batelière n’annoncent la publication de Dérider le désert, un recueil de textes s’étalant de 1980 à 2015. On y apprend qu’en fait Denevert avait publié entre 2010 et 2015 anonymement une série d’articles dans une éphémère publication locale du plateau de Millevaches intitulée « Le communard ». Prenant connaissance de Dérider le désert, disponible sur internet et dans quelques bonnes librairies, et prenant prétexte de sa parution, lundi.am n’a pu s’empêcher de poser à Daniel Denevert quelques questions qui nous brûlaient la langue.

DÉRIDER LE DÉSERT - Chroniques éparses d’un baby-boomer est disponible auprès des éditions La grange batelière

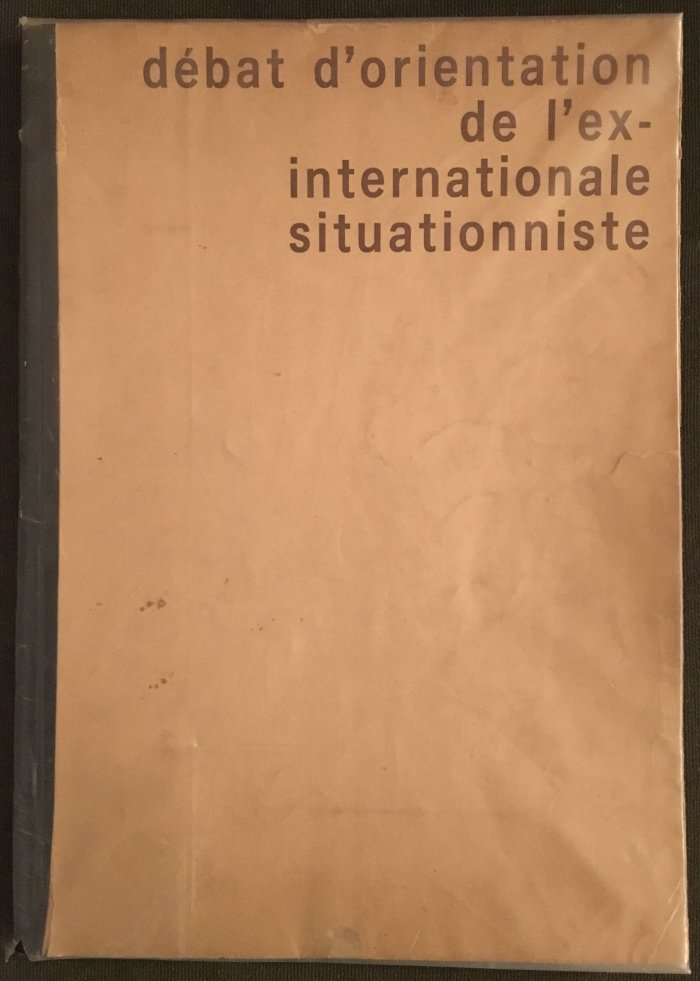

- Lundimatin : Depuis la publication du Débat d’orientation en 1974 et de la Chronique des secrets publics en 1975, on avait perdu votre trace. Vous vous êtes manifestement fait discret, jusqu’à la publication de ce recueil. Pourquoi ressurgir, et pourquoi maintenant ?

- Daniel Denevert : Non, je ne vais pas vous jouer le comeback. J’espère qu’il m’est possible de signer un livre une fois dans ma vie sans pour autant sacrifier mon incurable penchant pour la discrétion. Ce livre dont le sous-titre est « Chroniques éparses d’un baby-boomer », comme vous le mentionnez, c’est un recueil de textes. Des textes courts à caractère pamphlétaire qui ont été écrits et diffusés séparément, associés chacun à des circonstances précises. Une fois regroupés, l’ensemble acquiert une autre dimension. Il témoigne d’une démarche scellée à l’adolescence qui aura peu varié au fil des années, d’un parcours dans une époque dont le souvenir est en train de s’estomper.

Signer ou non ses textes, la question est récurrente. Juste après 1968, j’avais publié une brochure anonyme intitulée « Pour l’intelligence de quelques aspects du moment ». C’était une époque où un texte diffusé à Paris par trois points de vente pouvait faire le tour de la planète, être spontanément traduit et commenté dans toutes sortes de langues. C’était bien avant Internet et les « réseaux sociaux ». Le dernier écrit de cette période date de 1980, il figure au début du recueil parce qu’il constitue un repère ; un repère pour une époque qui s’achevait, un repère dans mon propre itinéraire.

A la sortie de « Pour l’intelligence… », un proche camarade, mon aîné en agitation, me soutenait que c’est une erreur pratique de ne pas signer, tellement ça favorise d’effets déplaisants. Cinquante ans plus tard, je me pose toujours la question. Faut-il en dévoilant son identité endosser l’habit de l’« intellectuel », cette figure narcissique et donneuse de leçons, pour finalement se retrouver prisonnier du rôle ? Ou bien rester dans l’ombre et faciliter la tâche de gens peu scrupuleux qui s’emparent des contenus, les utilisent à leurs fins, sans qu’on puisse réagir facilement ? Il n’y a pas de bonne réponse, c’est une affaire de contexte.A part ça, c’est vrai, j’ai été plutôt silencieux. Je n’ai presque rien écrit au cours des décennies 1980-1990. Disons que j’étais occupé à d’autres choses... Durant cette longue période d’euphorie libérale, on pouvait chercher longtemps sur quelles forces ancrer un peu d’optimisme. Nous étions encore quelques-uns à enrager ; à nous demander si l’état dans lequel s’enfonçait le monde, ce que par convention nous appelons « société », était encore récupérable.

Pour la discrétion, je reconnais que j’aime l’ombre, m’y complaire autant que raisonnable, mais je sais aussi en sortir quand il le faut. J’ai grandi et vécu longtemps dans les cités de la banlieue parisienne. L’anonymat, vous le savez bien, y est une condition très commune, tout comme cette sensation constante de se trouver partout en exil. Personne ne s’imagine que ça puisse être autrement. J’ai hérité de ça, c’est quelque chose dont on peut tirer parti. Ça autorise en tout cas une certaine authenticité dans les relations.

Sous les feux du spectacle, avec les facebook et autres miroirs du narcissisme de masse, on a tendance à oublier que l’espèce humaine reste très largement composée de gens complètement inconnus. Avec les cyber-communications dans la foire d’empoigne libérale, nous sommes tous conviés à cette incessante course à la « visibilité ». Faire figurer son nom et son image à n’importe quel prix dans le grand trombinoscope planétaire. C’est devenu l’obligation pour toute structure quelle qu’elle soit, et c’est presque la règle pour les personnes singulières. Lorsqu’on considère combien il est en fait difficile de conserver au cours de sa vie une petite poignée de vrais amis, cette course compulsive à la notoriété, cette fascination générale pour les vedettes et le vedettariat, n’expriment qu’une peur panique devant la sensation de vide que cette civilisation moribonde creuse derrière elle, durant une agonie qui n’en finit plus.

- Ce qui est frappant, à relire vos textes des années 1980 comme des années 1970, c’est combien le désastre que nous vivons était anticipable, pour qui a la vue un peu acérée et ne tient pas trop à se mentir. Qu’est-ce que cela fait d’avoir eu à ce point raison depuis si longtemps, et que tout suive finalement son cours paisible et catastrophique ?

- Catastrophique en effet ! A un point tel qu’on regrette de ne pas se tromper plus souvent !

Non, je déconne. Personne ne mérite tant d’éloge. En voulant prédire ce qui va arriver, je me suis évidemment souvent trompé, et je dirais toute ma génération avec moi. Je veux dire cette génération qui a vu le jour juste avant que cette partie de l’Europe ne devienne une province anglo-saxonne. Deux exemples parmi d’autres : personne parmi nous, avant le fait accompli, n’avait vu venir l’implosion brutale du bloc soviétique, ce qui est quand même énorme ! Qui a réellement mesuré que la Chine allait à ce point devenir l’usine du monde, en sorte que partout ailleurs, on peut chercher en vain ce qui est encore fabriqué sur place ? Il est facile, pour le coup, d’entrevoir les conséquences d’une telle abdication. Non, on s’est beaucoup trop trompés sur des choses primordiales. En endossant sans recul tous les postulats du marxisme, par exemple.

- Tout se passe comme si les années que nous vivons avaient un rendez-vous secret avec le début des années 1970 : alors comme à présent, l’apocalypse écologique occupait le devant de la scène (rapport Meadow, club de Rome), des assauts plus ou moins révolutionnaires se retournaient en contre-révolution ouverte (coup d’état libéral de Pinochet), ce qu’il restait du mouvement révolutionnaire se vautrait dans les impasses gauchistes les plus stériles (hystérie identitaire, arrivisme « féministe », mots d’ordres invocatoires détachés de toute stratégie, politique des bons sentiments), etc. Comment voyez-vous cela ?

- Dans les années 1960, la pensée politique était totalement dominée par les schémas marxistes. Le monde avait pour horizon et pour verrou la guerre de position entre les deux blocs, tandis qu’en France, il était difficile de se soustraire à sa réplique interne : l’affrontement théâtral entre la « gauche » et la « droite », cette grille de lecture si prisée des Français. Au-delà des divisions feintes ou réelles, ce petit monde s’entendait sur un point : le salut final doit passer par l’Etat. A tel point, qu’excepté les anarchistes et quelques courants « conseillistes », les groupuscules gauchistes d’alors – trotskystes et maoïstes – en bons bolcheviques, ne prônaient rien d’autre qu’une mainmise de l’Etat sous leur direction éclairée.

Sur ce point, le gauchisme actuel est différent. Un basculement, perceptible dès 1968, va s’opérer tout au long des années 1970. C’est le modèle d’une révolution prolétarienne globale qui est mis au clou, pour se replier sur un modèle plus défensif : la « résistance », je devrais dire « les résistances » ! Ce qui s’exprime sur le terrain par un infini morcellement des luttes qui empêche de penser stratégiquement leur unité, et surtout leurs incompatibilités. On assiste ainsi à une accumulation, une juxtaposition de niches contestataires, secteur par secteur, sujet par sujet. Une sorte de « segmentation » du marché révolutionnaire. Il est d’ailleurs comique de voir la gêne de ces contestataires lorsqu’un soulèvement a effectivement lieu - leur façon de se boucher le nez devant ces « gilets jaunes » par exemple. Mais c’est un fait bien connu : ce sont rarement les « révolutionnaires » qui font les révolutions.

En ce sens, il s’agit bien aujourd’hui d’un « rendez-vous avec les années 1970 », mais avec ce qu’elles ont eu de plus désastreux. Cinquante ans plus tard, la culture militante n’a guère évolué. Il est frappant de voir à quel point ce que vous appelez « gauchisme » reste complaisant et tributaire du Droit et des Institutions. C’est l’inusable comédie du « citoyen » drapé d’indignation morale, qui persiste à attendre de l’Etat la réparation de ses torts. En marge d’indiscutables, mais naïves, bonnes intentions, prospère le même arrière-plan nauséabond ; la jeune relève de l’arrivisme politicien manœuvre en sous-main.

- A lire vos textes du « Communard », ils sont sans concession vis-à-vis de la tartufferie gauchiste (économie mais sociale et solidaire, politicaillerie mais locale, institutions mais alternatives, humanisme sirupeux, écologisme croyant pouvoir changer le monde pacifiquement, etc.) C’est le plateau de Millevaches qui vous fournit une si riche matière ? Qu’est devenue cette Assemblée populaire dont vous tressez l’éloge ? Pourquoi le « Communard » a-t-il cessé de paraître ?

- Il se passe sur le Plateau de Millevaches la même chose que dans toutes les campagnes vidées de leur population traditionnelle par la déprise agricole. A la faveur d’un immobilier « pas cher » et des progrès du « haut débit », une frange de gens arrivés des villes, grisés de verdure et d’« authenticité », y remplace les autochtones qui se sont effacés, emportant avec eux la fameuse « culture paysanne », c’est-à-dire de riches savoir-faire, un imparable sens de l’observation, un mode de vie plutôt frugal, et ce qu’il faut bien appeler aussi une forme particulièrement épaisse de connerie.

Sur le Plateau comme ailleurs, on trouve à présent ce foisonnement d’associations subventionnées, de « tiers-lieux », d’artistes et d’artisans à prétentions créatives, convaincus de représenter à travers leurs « valeurs » et leur style de vie, une sorte d’élite de la bonne conscience et du bon goût, un ordre supérieur du raffinement moral. Cette frange de population issue des classes moyennes, souvent sous-argentée et vaguement lettrée, n’est pas motivée de prime abord par des raisons politiques. Mais elle est naturellement liée au gauchisme, avec lequel elle partage la solide conviction d’être d’avant-garde. Cette conviction se nourrit d’un double repoussoir : celui des urbains restés dans l’enfer des métropoles et celui de l’« archaïsme » des derniers autochtones.

La seule chose vraiment propre à l’histoire récente du Plateau, c’est qu’il y a eu l’ affaire dite « de Tarnac ». Elle a répandu sur tout le coin comme un lustre de feinte rébellion, doté le Plateau d’une notoriété politique, pour ce qui n’est au fond qu’un parc à thèmes alternatif.

Bien sûr, au milieu de tout ça, il y a des gens sérieux, des pratiques agricoles intéressantes, des artisans surdoués, de vrais bûcherons animés par le respect de la nature, des personnages aux connaissances encyclopédiques, etc. Grâce à eux, les choses prennent un tour heureusement moins éthéré que l’affligeant bavardage des mignardises et pantalonnades artistico-culturelles. Mais rien d’assez décisif pour enclencher ce qui pourrait ressembler à un début d’émancipation, pour opérer une vraie sortie du clientélisme associatif et « culturel ».

Ce qui fait défaut, c’est un tissu d’infrastructures. Il y manque le bâtiment, les fonderies et la métallurgie, la mécanique, l’électromécanique, plus de menuiseries, les imprimeries, beaucoup plus d’agriculture maraîchère, et même de l’industrie chimique pour satisfaire aux nécessités de base. Il y manque les connaissances et l’expérience techniques qui dans ce milieu passent généralement pour méprisables. C’est pourtant la condition minimale pour espérer dégager ensemble des marges de manœuvres, tenir autrement qu’en rêve une position de rupture avec le système.

Il a soufflé ici, vers la fin des années 2000, un vent de sécession. De vraies opportunités se sont présentées. Elles auraient pu permettre d’entretenir une distance matérielle à l’égard des institutions et pressions de l’économie ; mais on n’a pas su s’en saisir. J’ai peur qu’elles se soient durablement éloignées.

Je tiens l’auto-organisation collective pour la dernière et la seule hypothèse politique sérieuse. Toutefois, la pratique des assemblées, si elle est indispensable, rencontre vite ses limites. Il y a des moments où il n’est plus possible de débattre de tout, et franchement pas raisonnable de tout afficher au grand jour. Contrairement, à ce que beaucoup persistent à penser, en pratique l’assemblée ne constitue pas une incarnation aboutie de la « démocratie ». Il faudra inventer d’autres modalités.

Enfin, lorsque j’ai rejoint le « Communard », je m’étais donné deux objectifs : 1. La qualité du journal, le ton, les angles d’attaque, devront inciter de nouveaux rédacteurs à nous rejoindre, faire naître de nouvelles vocations qui sauront assurer la relève. 2. Le journal n’ayant de monopole sur rien, d’autres « Communards » avec des positions et des analyses comparables devront surgir un peu partout, sur le Plateau et ailleurs. A ce prix, nous pourrions dire que nous avons réussi quelque chose.

Ce n’est pas ce qui s’est passé.

- Ce qu’il y a de génial dans vos textes du « Communard », c’est qu’ils ont beau être écrit dans un canard tout ce qu’il y a plus local et envisager l’époque depuis le Limousin, ils en disent plus long sur le monde actuel que bien des écrits « généralistes » paraissant dans des publications « nationales ». Comme si l’étude approfondie d’un détail du monde en révélait plus sur son compte qu’une approche planétaire. Comment voyez-vous cette résonance entre le local et le global ? Que voyez-vous venir depuis le Limousin ?

- C’est bien connu depuis Nietzsche, le diable se cache dans les détails ! C’est que dans la vie concrète, la réalité du monde se donne à voir dans les détails, non dans sa généralité. La vie réelle ne ressemble en rien à une conférence au Collège de France.

Dans sa forme générale, la marche de ce monde est un outrage permanent à la raison, chacun peut s’en convaincre. Mais l’affirmer comme je viens de le faire, c’est encore de la généralité. A l’opposé, le sentiment de révolte par lequel tout commence, la texture de notre subjectivité, le début d’une intelligence, se forgent à travers notre immersion dans les détails. La révolte est une réalité singulière, elle procède du ressenti existentiel. C’est que dans notre rapport physique au monde, le détail constitue pour nous le seul milieu sensible. Le dévoilement du sens général, l’abstraction, vient plus tard. Piégés au milieu des détails, c’est par inférence que nous devons risquer notre compréhension du monde. Voilà pourquoi, je trouve nécessaire et stimulant de s’attarder dans les détails pour mettre une théorie à l’épreuve.

Lorsque j’étais jeune dans les années soixante, j’ai découvert le marxisme à travers Henri Lefebvre et sa « Critique de la vie quotidienne ». Je lui dois probablement cette manie de démonter les détails pour regarder ce qu’ils ont dans le ventre. La montée en généralité à partir du vécu singulier, n’est-ce pas ce qui caractérise n’importe quelle révolte d’ampleur, comme à présent avec les « gilets jaunes » ?

- On se souvient des grands placards publicitaires du métro parisien où, il y a quelques années, le Parc Naturel de Millevaches en Limousin vantait ses paysages canadiens aux salariés au bord du burn out : ’Une autre vie s’invente ici », proclamait l’affiche. L’alternative était déjà, alors, un argument publicitaire de l’institution. Dans ces territoires ruraux dont l’Etat retire un à un ses services, il semble qu’il y ait deux possibilités antagoniques : investir de manière autonome l’espace laissé libre par le retrait des institutions ou bien tenter de replâtrer depuis la base des ’institutions plus proches des habitants’. Comment voyez-vous la première possibilité ? Où en êtes-vous de l’épineuse question du ’territoire’ ?

- Aujourd’hui, quand on dit « territoire » comme s’il s’agissait là d’une notion évidente qui n’est plus à discuter, on ne peut ignorer qu’on parle dans les mêmes termes que le personnel politique, les médias, et autres « acteurs » économiques ou officiels. Voilà un fait qui devrait inciter à réfléchir plutôt que d’abonder dans l’air du temps.

Il y a dans ce vocable quelque chose qui suggère qu’une simple ère géographique peut constituer, pour ceux qui ont à y vivre, un patrimoine commun. L’indéfinition-même du terme dissimule un malentendu savamment entretenu : « Territoire » n’est qu’une façon parmi d’autres de faire cohabiter l’inconciliable. Dans la réalité, c’est le nom d’une arène, un mot qui masque les appétits hégémoniques qui s’y combattent.

En ce qui me concerne, quand j’entends le mot « territoire », ça m’évoque les fameux « territoires indiens ». Ils furent le cercueil d’une grande civilisation qui n’en demandait pas tant.

- Tant d’autres dans votre génération, et qui n’étaient ni plus savants ni plus lucides ni plus doués que vous, ont à leur manière « fait carrière ». Ils ont vendu leurs talents, ou ils ont exploité jusqu’à la lie le filon révolutionnaire, ou ils ont « fait de la politique », ou ils ont juste fait parler d’eux pour ce que cela rapporte de menus bénéfices en divers domaines. Passées les années 1970, vous avez préféré partir, disparaître, ne plus vous signaler – faire votre vie, cultiver votre jardin et choyer vos amis. Comment vivez-vous cela ? Comment vous rapportez-vous à ce monde où bateleurs et usurpateurs occupent le devant de la scène et finissent bien souvent par écrire l’histoire ?

Je cultive un jardin depuis mes trente ans. Il m’a été donné de le faire même quand je vivais en Seine-Saint-Denis. Ça fait partie des connaissances et des savoir-faire vitaux dont il ne faut surtout pas se départir. Mais, si important soit-il, un jardin ne fera jamais une vie. Des amitiés qui contribuent à vous rendre la vie plus douce, votre pensée plus juste et plus solide, vos actions plus pertinentes, oui !

Quant à « écrire l’histoire », je ne cesse de découvrir à quel point c’est vrai, elle est en permanence réécrite par les vainqueurs ; comme dans le roman de Georges Orwell. On mesure ici l’étendue de ce qu’il nous reste à faire, si nous voulons un jour être en situation d’écrire une autre histoire plus proche de la vérité. Mais c’est peut-être un peu tard. Nous avons pris trop de révolutions de retard. Nous ne nous en sortirons plus avec un simple changement de régime, si audacieux soit-il ; c’est d’ailleurs clair pour presque tout le monde en dépit de toutes les formes de dénis dont l’époque raffole. La voie de la politique est une impasse.

C’est l’humanité en tant qu’espèce qui - en raison des prédateurs qu’elle a eu la faiblesse d’héberger trop longtemps - joue sa survie. Elle pourra peut-être parvenir à le faire dignement ou continuer, jusqu’à la fin, de subir en légumes son sort sous tentes à oxygène.