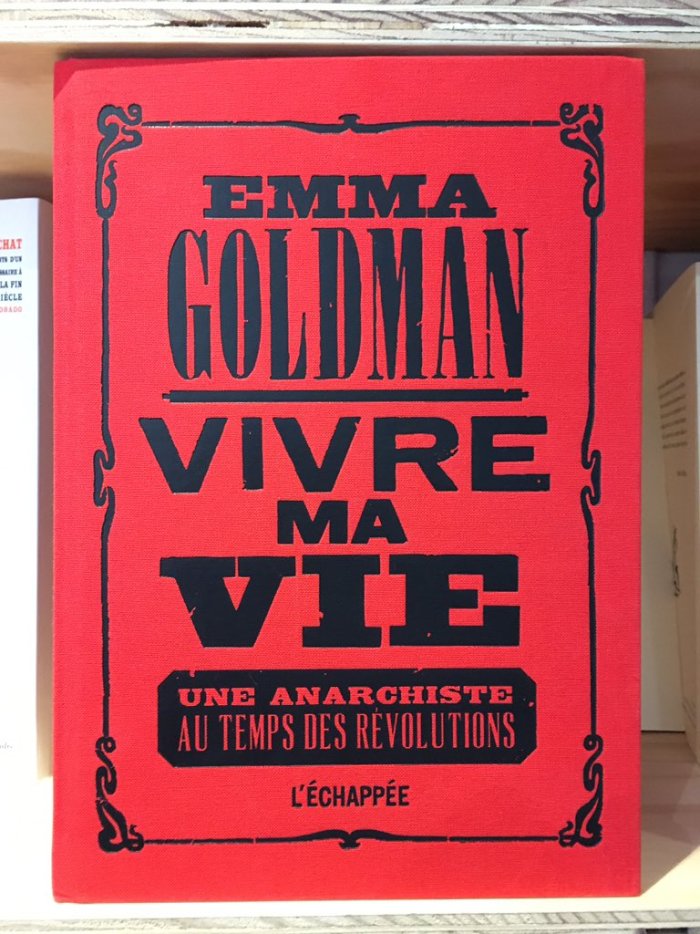

Extraits de la préface de Jacqueline Reuss et Laure Batier

Dans ses mémoires, Emma Goldmann s’éloigne, autant par son style que dans son intention, de ses écrits plus théoriques ou de propagande. Nous y croisons des figures marquantes de l’époque et, pour une fois, nous les appréhendons sur un plan très personnel : son cher Sasha Berkman, mais aussi Johann Most, Pierre Kropotkine, Louise Michel, Léon Trotski, Lénine, Rudolf Rocker, alexandra Kollontaï, John Reed ou Jack London, pour ne citer que les plus connus en France. Mais elle nous présente aussi des personnages moins illustres, exemples vivants du maillage indissociable, si essentiels aux yeux de Goldman, que constitue le va-et-vient entre événements sociaux et psychologie individuelle, influant tour à tour sur les choix et les actions de chacun. Sans oublier les liens étroits avec le monde artistique et l’importance pour elle de la musique, du théâtre, de la poésie ou du roman en tant qu’expressions de révolte.

Les « années américaines » de Goldman, à cheval sur les XIXe et XXe siècles, se caractérisent par une intense conflictualité de classes, si menaçante pour le capital que seules une répression violente et une guerre mondiale purent y mettre fin. Jeune fille à peine débarquée aux Etats-Unis, Goldman est profondément choquée par la condamnation des martyrs de Haymarket, huit militants libertaires dont quatre seront pendus « pour l’exemple » en 1887. Son attirance pur l’anarchisme se mue alors en engagement actif et à vie en faveur de la révolution. Cette grande oratrice, reconnue très tôt pour son charisme, effectuera au plus fort de son itinéraire des centaines de conférences chaque année, qu’elle paiera de fréquents séjours en prison. Son récit retrace les luttes pour la défense des prisonniers politiques ou de droit commun, les vicissitudes de la condition immigrée, les mouvements anarchiste, ouvrier et radical, les campagnes pour la liberté d’expression, contre les guerres et surtout contre celle qu’elle appelle la « Grande », ce qui lui vaudra deux ans de prison et son expulsion vers la Russie.

C’est pourquoi le second volet majeur de Vivre ma Vie est consacré à son pays natal, dont Goldman a toujours conservé une grande nostalgie. Lors de la révolution d’octobre 1905, elle se sent écartelée entre le désir d’y retourner et les impératifs de la lutte dans son pays d’adoption. Lors de celle de 1917, elle manifeste une solidarité inflexible avec les bolcheviks, conviction qui sera relativement peu partagée par ses camarades anarchistes aux Etats-Unis. Bannie vers la Russie en 1919, elle est amenée à constater de visu l’indifférence des bolcheviks à la famine, la corruption et la mauvaise gestion qui aggravent la misère de la population, les arrestations de plus en plus massives et la répression exercée par le régime. Tenaillée par le doute, elle ne cesse d’interroger jusqu’aux plus hautes sphères de l’Etat en même temps qu’elle tente de vaincre les hésitations de Berckman à condamner les bolcheviks. C’est l’écrasement de l’insurrection de Cronstadt qui sera décisif pour l’un comme pour l’autre. Au bout de deux ans à peine, ils n’auront d’autre choix que de s’enfuir du pays qui avait incarné tous les espoirs. Par la suite, Berkman se battra partout où il passera pour soutenir les prisonniers et exilés russes tandis que Goldman poursuivra son combat pour révéler au monde la vérité sur le régime bolchevique.

(…) Elle lutte aussi contre les violences quotidiennes de la société capitaliste. Profondément sensible à l’oppression particulière des femmes, elle milite avec acharnement – et en toute illégalité – pour l’accès au contrôle des naissances et à l’information sur la contraception. Elle martèle devant des parterres de femmes la part de responsabilité de chacune dans la domination masculine qui les rend esclaves. Elle aborde publiquement les questions de l’égalité femmes-hommes, de l’amour libre, de la sexualité et de l’homosexualité. Ses conférences sur ces sujets étaient extrêmement populaires et attiraient des foules immenses. D’ailleurs, les autorités semblaient craindre davantage ses déclarations concernant la sexualité ou le genre que celles sur la violence politique ! Sur un plan plus intime, Vivre ma Vie, est traversé par la passion amoureuse, par les difficultés, les contradictions, les doutes qu’elle génère. L’importance que Goldman accorde aux ressorts sensibles et affectifs de son être trouve écho chez celles et ceux qui y reconnaissent ce qui fait d’eux des rebelles.

Bonnes feuilles

La crise industrielle de l’année 1893 avait privé d’emploi des milliers de personnes qui vivaient désormais dans des conditions épouvantables. La situation à New York était la pire de toutes. On expulsait des ouvriers sans travail de leurs logements ; les souffrances et les suicides se multipliaient. Rien n’était fait pour soulager leur misère.

Je ne pouvais plus rester à Rochester. Ma raison me conseillait de ne pas commettre l’imprudence de rentrer en cours de traitement. Même si j’avais repris des forces et du poids, que la toux s’était atténuée et que les hémorragies avaient cessé, je savais que je n’étais point guérie. Quelque chose, cependant, qui dépassait la raison, me poussait à rentrer à New York. Il était vrai qu’Ed me manquait terriblement. Mais ce qui m’appelait encore plus irrésistiblement, c’était la voix des chômeurs et des travailleurs de l’East Side, ceux-là mêmes qui m’avaient offert mon baptême de lutte sociale. J’avais été à leurs côtés lors des précédents conflits ; il était impensable de ne pas les rejoindre. N’ayant le courage d’affronter ni mon médecin ni Helena, je laissai des messages à leur intention.

J’avais envoyé un télégramme à Ed pour le prévenir. Il m’accueillit avec joie. Mais son humeur changea quand il apprit que j’étais revenue pour me consacrer aux chômeurs. Il estima que c’était insensé, que j’allais perdre tout le bénéfice de cette période de repos et que je risquais même de mourir. Il ne le permettrait pas car dorénavant j’étais à lui, j’étais sienne, et il allait m’aimer, me protéger et veiller sur moi.

Quel bonheur absolu de savoir que quelqu’un m’aimait à ce point ! En même temps, je vivais comme un handicap sa manière de vouloir « tenir et protéger ». Me considérait-il comme sa propriété, comme une personne dépendante ou invalide qu’un homme devait prendre en charge ? J’avais pensé qu’il croyait en la liberté, en mon droit d’agir comme je l’entendais. Il m’assura que c’était son inquiétude pour moi et sa crainte pour ma santé qui avaient dicté ses paroles. Toutefois, si j’étais absolument décidée à recommencer la lutte, il m’aiderait. Il n’avait aucun don d’orateur mais il pouvait se rendre utile par ailleurs.

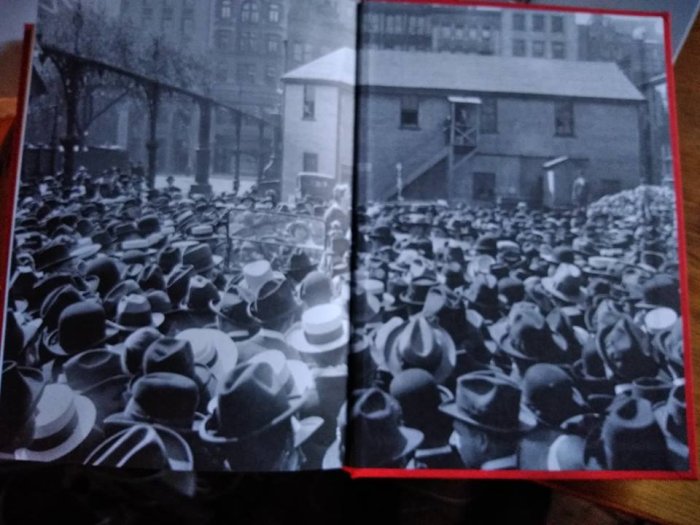

Je consacrai tout mon temps aux réunions de commissions, aux meetings, à la collecte de denrées alimentaires, à la coordination des distributions de repas aux sans-abri et à leurs nombreux enfants et, pour finir, à l’organisation d’un rassemblement de masse à Union Square.

Ce rassemblement fut précédé d’une manifestation forte de plusieurs milliers de personnes. Au premier rang défilèrent les jeunes filles et les femmes. Je portai en tête un drapeau rouge ; on voyait de très loin sa couleur écarlate qui flottait fièrement dans le vent. Mon âme vibrait comme lui dans l’intensité du moment.

J’avais préparé des notes pour un discours destiné, espérais-je, à enflammer la foule, mais quand j’atteignis Union Square et vis l’immense marée humaine, mes notes me semblèrent froides et insignifiantes.

Une forte tension régnait sur la grande place suite aux événements qui s’étaient déroulés pendant la semaine. En effet, les responsables politiques et syndicaux avaient réclamé à la législature de l’État de New York des mesures pour secourir les plus miséreux, mais ils n’obtinrent comme réponse que des dérobades. En attendant, les chômeurs mouraient toujours de faim. Cette sourde indifférence à la souffrance d’hommes, de femmes et d’enfants scandalisa la foule sur Union Square, créant une atmosphère lourde d’amertume et d’indignation qui ne tarda pas à me gagner, moi aussi. Programmée pour parler en dernier, j’eus le plus grand mal à supporter la longue attente. Les discours contrits s’achevèrent enfin et mon tour arriva. Tandis que je m’avançai, j’entendis mon nom scandé par des milliers de voix. Je vis une foule compacte, les visages blêmes et crispés tournés vers moi. Mon cœur se mit à battre très fort, mes tempes à bourdonner et mes genoux à trembler.

Soudain, le silence se fit, et je pris la parole :

« Vous tous, hommes et femmes, ne voyez-vous pas que l’État est votre pire ennemi ? C’est une machine qui vous broie pour préserver la classe dominante, vos maîtres. Comme des enfants naïfs, vous vous fiez à vos dirigeants politiques. Ils abusent de votre confiance pour vous vendre aussitôt au premier venu. Mais même en dehors de ces trahisons directes, vos responsables politiques font cause commune avec vos ennemis pour vous tenir en laisse, pour vous empêcher toute action directe. L’État est le pilier du capitalisme, et il est ridicule de compter sur lui pour un quelconque secours. Ne voyez-vous pas combien il est stupide d’attendre de l’aide d’Albany [1], alors que des richesses immenses se trouvent à un jet de pierre d’ici ? La 5e Avenue est pavée d’or, chaque hôtel particulier est une citadelle d’argent et de pouvoir. Et vous, vous restez là, tel un géant affamé et enchaîné, privé de sa force. Il y a un certain temps déjà, le cardinal Manning proclama que “nécessité ne connaît pas de loi” et que “l’homme qui meurt de faim a un droit sur une partie du pain de son voisin”. Le cardinal Manning était un ecclésiastique imprégné des traditions de l’Église qui s’est toujours placée du côté des riches contre les pauvres. Mais il avait un peu d’humanité et il savait que la faim exerce une emprise impérieuse. Vous aussi, vous allez devoir apprendre que vous avez le droit de partager le pain de votre voisin. Non seulement vos voisins vous ont dépouillés de votre pain, mais ils sucent aussi votre sang. Et ils continueront à vous voler, vous, vos enfants et les enfants de vos enfants tant que vous ne vous réveillerez pas, tant que vous n’aurez pas le courage de revendiquer vos droits. Alors, allez manifester devant les palais des riches, exigez du travail. S’ils ne vous en donnent pas, exigez du pain. S’ils vous refusent les deux, prenez le pain. C’est votre droit le plus sacré ! »

Un tonnerre assourdissant d’applaudissements déchaînés rompit le silence tel l’orage qui éclate. Un océan de mains se tendirent avidement vers moi, pareilles à des ailes d’oiseaux blancs.

*

* *

Le lendemain matin, je partis à Philadelphie pour obtenir des soutiens et participer à l’organisation des chômeurs. Les comptes-rendus dans les journaux de l’après-midi rapportaient une version déformée de mon discours : j’aurais incité la foule à la révolution. « Emma la Rouge possède un grand pouvoir de séduction ; la populace ignorante n’attendait que sa langue au vitriol pour mettre New York à feu et à sang. » Ils affirmèrent aussi que je m’étais volatilisée avec l’aide d’une poignée de gros bras amis, mais que la police était à mes trousses.

Dans la soirée, j’assistai à une réunion où je fis la connaissance de nombreux anarchistes, dont Natasha Notkine était l’élément moteur ! Archétype de la femme révolutionnaire russe, elle n’avait d’autre centre d’intérêt dans la vie que le mouvement. Un rassemblement de masse fut décidé pour le lundi 21 août. Ce matin-là, les journaux diffusèrent l’information selon laquelle on m’avait repérée et que des policiers étaient en route pour Philadelphie avec un mandat d’arrêt. Le plus important me semblait de parvenir à pénétrer dans la salle de conférence et à prendre la parole avant qu’ils ne m’arrêtent. J’étais inconnue des autorités de Philadelphie, où je venais pour la première fois. Quant aux policiers de New York, ils pourraient difficilement m’identifier d’après les photos parues jusque-là dans la presse. Je décidai donc de me rendre seule au meeting et de me glisser dans la salle sans me faire remarquer.

Une foule de gens bloquait les rues avoisinantes. Je grimpai les escaliers conduisant à la salle sans que personne ne me reconnaisse. C’est alors qu’un des anarchistes me salua : « Voici Emma ! » À l’instant même où je l’éloignai d’un geste, une main épaisse s’abattit pesamment sur mon épaule et une voix m’informa : « Vous êtes en état d’arrestation, Mlle Goldman. » Dans le brouhaha qui s’ensuivit, des personnes coururent dans ma direction, mais les policiers dégainèrent leurs pistolets et continrent la foule. M’empoignant par le bras, un des policiers m’entraîna par les escaliers jusque dans la rue. Pour m’emmener au commissariat, on me donna le choix entre monter dans le fourgon cellulaire ou aller à pied. Je préférai marcher. Les policiers s’apprêtèrent à me passer les menottes, mais je leur assurai qu’elles n’étaient pas nécessaires car je n’avais pas l’intention de m’enfuir. Sur le trajet, un homme se fraya un passage à travers la foule et s’approcha en courant. Il me tendit son portefeuille au cas où j’aurais besoin d’argent. Des agents sautèrent promptement sur lui et l’arrêtèrent. Je fus conduite au siège de la police, situé dans la tour de l’hôtel de ville, et placée en cellule pour la nuit.

Le lendemain matin, on me demanda si j’acceptais de repartir à New York avec les policiers. « Pas de mon propre chef », déclarai-je. « Très bien, nous allons vous garder ici en attendant la fin de la procédure d’extradition. » On m’emmena pour me peser, me mesurer et me photographier. Je luttai désespérément pour ne pas me faire prendre en photo, mais on m’immobilisa la tête. Comme je fermai les yeux, la photographie devait évoquer une belle au bois dormant ressemblant à une criminelle en fuite.

À deux heures du matin, Sasha entra en contact par téléphone avec Zinoviev, pour lui faire savoir qu’il avait quelque chose d’important à lui communiquer concernant Cronstadt. Zinoviev supposa peut-être qu’il s’agissait d’un élément susceptible de contribuer à la conspiration contre Cronstadt. Sinon, il n’aurait sûrement pas pris la peine, dix minutes après sa conversation avec Sasha, d’envoyer d’urgence Mme Ravitch à une heure si tardive. Elle était totalement digne de confiance, disait le mot de Zinoviev, et il fallait lui remettre le message. Nous lui tendîmes notre communication qui disait :

Au Soviet du Travail et de la Défense de Petrograd, le président Zinoviev,

Se taire est désormais impossible, voire criminel. Les événements récents nous obligent, nous les anarchistes, à parler haut et fort et à affirmer notre point de vue dans la situation présente.

L’esprit d’agitation et de mécontentement manifeste parmi les ouvriers et les marins découle de causes qui exigent toute notre attention. Le froid et la faim ont provoqué le mécontentement, et l’absence de possibilités de discussion et de critique force les ouvriers et les soldats à faire connaître leurs doléances ouvertement.

Des bandes de gardes blancs voudraient et pourraient tenter d’exploiter ce mécontentement pour leurs propres intérêts de classe. Se cachant derrière les ouvriers et les marins, ils lancent des slogans réclamant une Assemblée constituante, le commerce libre et d’autres revendications semblables.

Nous, anarchistes, avons depuis longtemps dénoncé le caractère mensonger de ces slogans, et nous déclarons au monde entier que nous nous battrons les armes à la main contre toute tentative contre-révolutionnaire, avec le concours de tous les amis de la révolution sociale et main dans la main avec les bolcheviks.

En ce qui concerne le conflit entre le gouvernement soviétique et les ouvriers et marins, nous soutenons qu’il doit être réglé non par la force des armes, mais au moyen d’un accord révolutionnaire, fraternel, fondé sur la camaraderie. Recourir à une effusion de sang de la part du gouvernement soviétique n’intimidera ni ne calmera les ouvriers dans la situation présente. Au contraire, cela ne servira qu’à aggraver les choses et renforcera la position de l’Entente et de la contre-révolution intérieure.

Plus important encore, l’usage de la force par le Gouvernement des ouvriers et des paysans contre les ouvriers et les marins aura un effet réactionnaire sur le mouvement révolutionnaire international et produira partout un tort incalculable à la révolution sociale.

Camarades bolcheviques, réfléchissez-y avant qu’il ne soit trop tard. Ne jouez pas avec le feu ; vous êtes sur le point de franchir un cap grave et décisif.

Nous vous soumettons par la présente la proposition suivante : qu’une commission soit désignée, composée de cinq personnes dont deux anarchistes. Cette commission se rendra à Cronstadt pour régler le conflit par des moyens pacifiques. Dans la situation présente, c’est la méthode la plus radicale. Elle aura un sens révolutionnaire de portée internationale.

Petrograd, le 5 mars 1921, Alexandre Berkman, Emma Goldman, Perkus Petrovski

La preuve que notre appel était tombé dans l’oreille de sourds nous fut apportée le jour même avec l’arrivée de Trotski et son ultimatum adressé à Cronstadt. Par ordre du Gouvernement des ouvriers et des paysans, déclara-t-il aux marins et aux soldats de Cronstadt, il « ferait tirer comme des perdrix » tous ceux qui avaient osé « lever la main sur la patrie socialiste ». Les navires et les équipages rebelles reçurent l’ordre de se soumettre immédiatement aux commandements du gouvernement soviétique ou ils seraient matés par la force des armes. Seuls ceux qui se rendraient sans condition pourraient bénéficier de la clémence de la république soviétique.

Ce dernier avertissement fut signé par Trotski, en tant que président du soviet militaire révolutionnaire, et par Kamenev, commandant en chef de l’Armée rouge. Quiconque osait remettre en question le droit divin des dirigeants était, une fois encore, puni de mort.

Trotski tint parole. Ayant accédé au pouvoir avec l’aide des hommes de Cronstadt, il était désormais en position de rembourser complètement sa dette à la « fierté et [à] la gloire de la révolution russe ». Les meilleurs spécialistes militaires et stratèges du régime des Romanov étaient à son service, dont le célèbre Toukhatchevski, que Trotski nomma commandant en chef de l’attaque contre Cronstadt. De plus, il s’y trouvait des hordes de tchékistes avec trois ans d’entraînement à l’art du meurtre, des koursanty et des communistes choisis exprès pour leur obéissance aveugle aux ordres, ainsi que les troupes les plus sûres de divers fronts. Avec une pareille force massée contre la ville condamnée, on s’attendait à ce que la « mutinerie » fût aisément matée. Surtout après le désarmement des soldats et des marins de la garnison de Petrograd et l’éloignement de la zone dangereuse de ceux qui avaient exprimé leur solidarité avec leurs camarades assiégés.

De la fenêtre de ma chambre de l’Hôtel International, je les vis emmenés par petits groupes, entourés de puissants détachements de troupes de la Tcheka. Leur démarche avait perdu de son ressort, leurs bras pendaient le long de leurs corps et leurs têtes ployaient sous le chagrin.

Les grévistes de Petrograd ne faisaient plus peur aux autorités. Minés par la sous-alimentation et leur énergie éteinte, ils s’affaiblissaient. Ils étaient démoralisés par les mensonges répandus contre eux et contre leurs frères de Cronstadt, et leur esprit brisé par le poison du doute instillé par la propagande bolchevique. Il ne leur restait plus l’envie de lutter ni la foi de venir en aide à leurs camarades de Cronstadt qui, avec tant d’abnégation, avaient épousé leur cause et s’apprêtaient à donner leur vie pour eux.

Cronstadt était abandonnée par Petrograd et coupé du reste de la Russie. La ville était seule. Elle ne pouvait guère résister. « Elle tombera au premier coup de feu », proclama la presse soviétique. Cette presse se trompait. Cronstadt avait été très loin de penser à une mutinerie ou à une résistance au gouvernement soviétique. Jusqu’à la dernière minute, la cité était bien décidée à ne pas répandre le sang. Elle appela sans arrêt à la compréhension et à un règlement amiable. Mais, forcée de se défendre contre une attaque militaire délibérée, elle se battit comme une lionne. Pendant dix jours et dix nuits poignantes, les marins et les ouvriers de la ville assiégée tinrent contre des tirs d’artillerie en continu venus de trois côtés et contre les bombes jetées des avions sur la population civile. Héroïquement, ils repoussèrent les tentatives répétées des bolcheviks de faire prendre d’assaut la forteresse par des troupes spéciales de Moscou. Trotski et Toukhatchevski avaient à tous points de vue l’avantage sur les hommes de Cronstadt. Ils bénéficiaient de l’appui de l’ensemble de la machinerie de l’État communiste, et la presse centralisée continuait de répandre son venin contre les supposés « mutins et contre-révolutionnaires ». Ils disposaient de quantités illimitées de fournitures et d’hommes qu’ils avaient revêtus de suaires blancs se confondant avec la neige du golfe de Finlande afin de camoufler l’attaque de nuit contre les hommes de Cronstadt sans méfiance. Ces derniers n’avaient que leur courage à toute épreuve et leur foi inépuisable dans la justesse de leur cause et dans les soviets libres qu’ils défendaient comme le sauveur de la Russie contre la dictature. Il leur manquait même un brise-glace pour stopper l’invasion de l’ennemi communiste. La faim, le froid et les nuits de veille sans sommeil les avaient épuisés. Pourtant, ils tinrent bon et se battirent farouchement malgré d’énormes obstacles.

Durant l’attente cruelle de ces jours et de ces nuits remplis du rugissement de l’artillerie lourde, on n’entendit pas une seule voix s’élever au milieu des canons qui grondaient pour protester contre le terrible bain de sang ou exiger qu’il cesse. Gorki, Maxime Gorki, où était-il ? Sa voix serait entendue. « Allons le voir », implorai-je à certains membres de l’intelligentsia. Il n’avait jamais émis la moindre protestation dans des cas individuels graves, ni dans ceux concernant des membres de sa propre profession, ni même quand il savait innocents les hommes condamnés. Il ne protesterait pas à cette occasion. C’était sans espoir.

L’intelligentsia, les hommes et les femmes qui avaient été autrefois des porteurs du flambeau révolutionnaire, des chefs spirituels, des écrivains, des poètes, étaient aussi impuissants que nous et paralysés par la futilité de tout effort individuel. La plupart de leurs camarades et amis étaient déjà emprisonnés ou en exil ; certains avaient été exécutés. Ils se sentaient trop abattus par l’effondrement de toutes les valeurs humaines.

Je m’adressai aux communistes de notre connaissance et les suppliai de faire quelque chose. Certains d’entre eux étaient conscients du crime monstrueux que commettait leur parti contre Cronstadt. Ils reconnaissaient que l’accusation de contre-révolution était une fabrication flagrante. Le soi-disant dirigeant, Kozlovski, était un personnage insignifiant trop effrayé de son propre sort pour se mêler de quelque manière que ce fût aux protestations des marins. Ces derniers étaient des hommes de très grande valeur qui ne visaient que le bien-être de la Russie. Loin de faire cause commune avec les généraux tsaristes, ils avaient même décliné l’aide offerte par Tchernov, le chef des socialistes-révolutionnaires. Ils ne voulaient aucune aide extérieure. Ils exigeaient le droit de choisir leurs propres représentants à l’occasion des élections prochaines au soviet de Cronstadt et la justice pour les grévistes de Petrograd.

Ces amis communistes passèrent des nuits entières avec nous – à parler, parler – mais aucun d’entre eux n’osa élever la voix pour protester ouvertement. Nous ne mesurions pas, disaient-ils, les conséquences que cela entraînerait. Ils seraient exclus du parti, leurs familles et eux-mêmes privés de travail et de rations et littéralement condamnés à mourir de faim. Ou alors ils disparaîtraient tout simplement, et personne ne saurait jamais ce qu’ils étaient devenus. Toutefois, ce n’était pas la peur qui paralysait leur volonté, nous assurèrent-ils. C’était l’inutilité absolue d’une protestation ou d’un appel. Rien, rien ne pouvait arrêter le rouleau compresseur de l’État communiste. Il les avait écrasés, et il ne leur restait plus aucune vitalité, même pour crier contre lui.

J’étais rongée par la terrible appréhension que Sasha et moi, nous puissions nous retrouver dans le même état et devenir aussi servilement consentants que ces gens. N’importe quoi serait préférable : la prison, l’exil, même la mort. Ou la fuite ! Fuir l’horrible simulacre et les faux-semblants révolutionnaires.

L’idée que je pourrais avoir envie de quitter la Russie ne m’avait jamais effleurée auparavant. Je fus surprise et choquée par sa simple évocation. Moi, abandonner la Russie à son calvaire ! Je sentais cependant que je franchirais même ce pas plutôt que de devenir un rouage de la machine, un objet inanimé à manipuler à volonté.

La canonnade de Cronstadt se poursuivit sans relâche pendant dix jours et dix nuits, puis prit brusquement fin au matin du 17 mars. Le silence qui s’abattit sur Petrograd était plus effrayant que les tirs incessants de la nuit qui l’avait précédé. Il maintenait tout le monde dans une attente torturée, et il était impossible de savoir ce qui s’était passé et pourquoi les bombardements avaient cessé. À la fin de l’après-midi, cette tension céda la place à une horreur muette. Cronstadt avait été soumis – des dizaines de milliers de morts –, la ville noyée dans le sang. La Neva, une tombe pour des masses d’hommes, koursanty et jeunes communistes dont la lourde artillerie avait fait céder la glace. Les marins et les soldats héroïques avaient défendu leurs positions jusqu’au dernier souffle. Ceux qui n’avaient pas eu la chance de mourir en se battant étaient tombés entre les mains de l’ennemi pour être exécutés ou envoyés à une mort lente dans les régions glacées de l’extrême nord de la Russie.

Nous étions abasourdis. Sasha, dont le dernier fil de sa foi dans les bolcheviks s’était rompu, déambulait dans les rues, désespéré. Mon corps était de plomb et chaque nerf engourdi par une lassitude indicible. Je restais assise, avachie, scrutant la nuit du regard. Un voile noir enveloppait Petrograd tel le drap mortuaire autour d’un cadavre effrayant. Les lueurs jaunes des réverbères vacillaient comme autant de bougies à sa tête et à ses pieds.

Le lendemain matin, le 18 mars, le martèlement d’innombrables pieds me tira de mon sommeil, mes yeux encore lourds des dix-sept nuits de veille angoissée. C’était les communistes qui défilaient tandis que des fanfares jouaient des airs militaires et chantaient L’Internationale. Autrefois jubilatoires à mes oreilles, ses accents sonnaient désormais comme un hymne funèbre à l’espoir ardent de l’humanité.

Le 18 mars – anniversaire de la Commune de Paris de 1871, écrasée deux mois plus tard par Thiers et Galliffet, les bouchers de trente mille communards. Imités à Cronstadt le 18 mars 1921.