Dans un rapport mère-fille fantasmé et jusqu’au-boutiste, depuis un lit d’hôpital, en une heure pile de monologue véhément et hilarant, une vérité crue de l’essence du langage.

La fenêtre donne sur la guerre qui a décimé mon enfance, la fenêtre donne sur les cris de ma mère. Mes mains empoignent la crémone mais, vidées de leurs forces, elles retombent feuilles mortes. Je dois sauter dans le vide pour rejoindre le jadis. Peut-être suis-je au rez-de-chaussée car des massifs de roses et des sapins maigres me font face. J’ai l’âge de la pluie qui se met à tomber, j’ai cent fois l’âge du pigeon qui débusque des vers de terre entre les dalles de la cour, entre les dalles de ma mémoire. Un pas me coûte une vie. De la table au lit s’étend le désert du Sahara. Le plus têtu, c’est mon pied gauche qui fait mine de se diriger vers la droite puis suspend son vol. Certains de mes membres sont caractériels, surtout à l’approche du soir. Voulez-vous vous distraire, Sarah, prendre un bain d’images télévisuelles ? Comment expliquer à l’aide soignante que je ne veux plus du dehors ? Que plus rien ne filtre du monde, voilà mon souhait, que rien ne contrarie mon grand retrait. Je travaille à faire le vide en moi, à me dépeupler de tout. L’actualité politique, les faits divers, la météo, les livres, les connaissances, le genre humain, tout passe par-dessus le parapet.

Je veux brouter mes pensées en paix, pensées en charpie, mie d’idées à donner aux deux chats qui me rendent visite, mais sont-ce bien des chats ? La vue, la vie me jouent des tours. Sarah, vos chaussettes sont trouées, demandez à votre fille d’en acheter. Non, mademoiselle, c’est mon cerveau qui est troué, un vrai gruyère. S’il vous plaît, laissez-moi me délester du bruit du monde et m’acclimater à mon terrier. Mon seul problème : je ne parviens pas à me détacher de la peur. Une tare familiale, ce talent pour se noyer dans la panique.

Dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, entre 18 h et 19 h, une femme de quatre-vingt-dix ans soliloque. Prenant à témoin (ou s’imaginant le faire) l’aide-soignante, l’infirmière ou le médecin qui interviendraient durant ce mince créneau horaire, elle se remémore vivement – et pas du tout aussi confusément que certains symptômes apparents de sa logorrhée pourraient le laisser croire – certains éléments-clé de sa vie, qui, en se dépliant progressivement sous le masque des répétitions, des approfondissements et des obsessions, dévoilent de redoutables secrets de famille, et plus d’une logique cachée. Si pour elle, tôt déchirée entre la langue maternelle flamande / néerlandaise, endossée par le père bien vite abhorré, à rejeter, et la langue adoptive wallonne / française, dont la maîtrise devint très tôt un enjeu, à gagner, l’ennemi immémorial, en tout cas celui bien haut revendiqué, c’est sa fille, déjà passionnée enfant de mots et de phrases, férue de précision linguistique et de curiosité langagière (presque) sans bornes, devenue autrice, loin de l’héritage du grand-père propriétaire terrien et du sien propre d’assistante sociale, qu’elle ne révèlera que dans certains creux vitaux de son monologue.

Qui êtes-vous, mademoiselle ? Que faites-vous sur mon lit où j’attends celui qui n’a jamais voulu se marier avec moi ? Je porte les crimes de ma famille sur mes épaules, c’est pourquoi je suis voûtée. Le prénom de mon père ? Il s’est envolé. Du J initial je suis à peu près sûre. Les mots s’enfuient de chez moi ou bien arrivent tout emmêlés. Quand on atteint mon âge, on s’allège du superflu. Les quatre à cinq dents qui me restent en ont marre de ma bouche. Parquées au même endroit depuis presque un siècle ça les déprime, alors elles se défenestrent. Normalement, les termes précis du style « défenestrent », je les laisse à ma fille qui déteste l’à-peu près dans la vie. Enfant, elle me torturait des heures durant, m’interrogeant sur le sens des mots. Un escabeau, c’est quoi, maman ? Une sorte de bateau à trois mâts et demi je pense. La précision du « demi », c’est ça qui l’épatait. J’avais tenté d’enterrer le flamand mais mon français était nimbé de flou. Les noms des oiseaux, des plantes, les verbes rares, les locutions typiques, les proverbes, le vocabulaire culinaire composaient les cases mortes dans la langue que j’avais choisi d’épouser. Une erreur dans l’emploi d’une préposition et la môme pleurait, agrippée des après-midi entières à un dictionnaire que j’avais volé au bureau à sa demande. Qu’on ait vécu des années dans un appartement dépourvu du Petit Robert, c’est ça qui l’a désaxée à jamais. À la fin de l’école primaire, elle minaudait « maman, aux taxidermistes, aux empailleurs du langage qui le parquent à la morgue, je dois soustraire un maximum de spécimens sauvages, libres, je dois les réanimer, leur redonner vie. Tu comprends ma mission ? ».

Je détestais être mère, elle ne voulait pas une maman mais une encyclopédie. On aurait pu bien s’entendre au lieu de se saccager enfer. Quand j’emploie un mot exact, j’en veux à ma fille de m’avoir contaminée. Passereau, goéland, ibis, vous voyez vraiment une différence ? Pour faire paniquer ma fille à mort, il me suffisait d’accoler n’importe quelle image à un nom. Des guêtres tu dis ? Ça doit être un instrument pour faire le guet. Dans une de tes chansons de variété, le refrain répète « que je sois en liesse » ? Sûrement un nouveau terme pour dire une laisse. Une langue ça bouge très vite tu sais. Chaque nuit, pendant que tu dors, il y a au minimum cinq spécimens qui naissent. Dangereux de dire cela à ta gamine, me disait mon amant criminologue, elle dort déjà avec le Larousse et le Bescherelle dans son lit et dresse des listes de mots dans ses cahiers d’écolière.

Moi, je vois tout en approximatif, le physique des hommes, la résonance des mots, les périodes historiques, les zones géographiques. D’ailleurs, votre visage est vague, mademoiselle ? Quand il passe dans mon cerveau, le monde doit perdre son ordre. Seules mes peurs ont une précision pharaonique. « Pharaonique », c’est pas de moi qu’il vient cet adjectif. Mon lot d’épithètes est plutôt étroit. Il n’y a que les écrivains qui s’encombrent de cinq mille mots et traitent de haut les propriétaires moins fortunés de mon genre. Vous être riche de combien de vocables, mademoiselle ? Votre compte en banque lexico-sémantique atteint quel montant ?

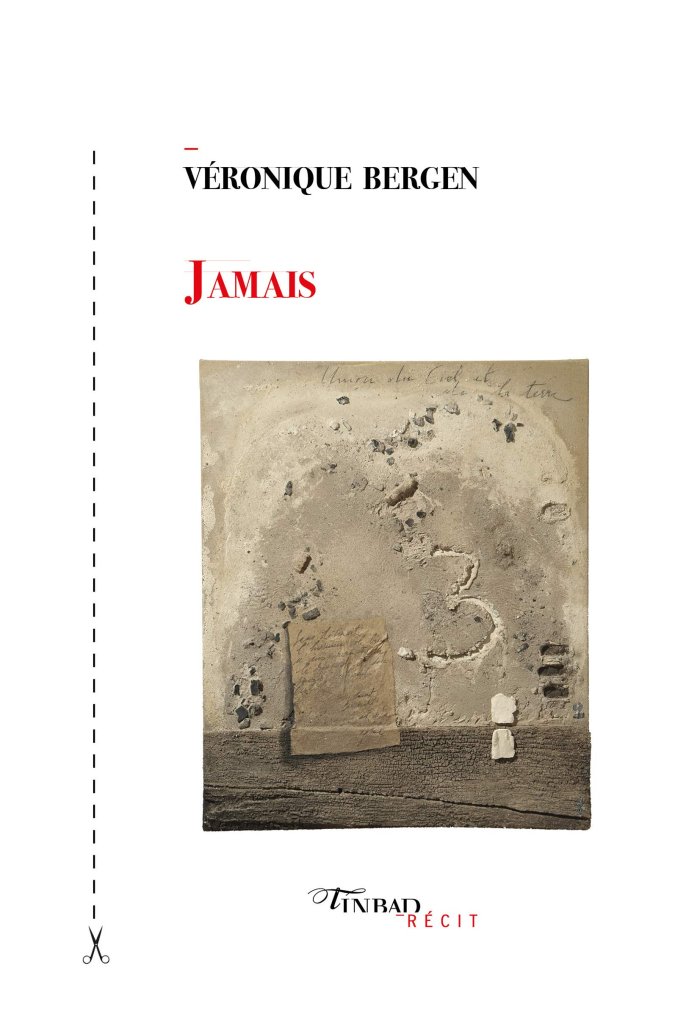

Très loin de toute autofiction, même si nombre d’éléments autobiographiques apparaîtront et disparaîtront au fil du monologue combattant ici mis en mots et en scène, « Jamais » mobilise aussi bien l’histoire biblique de Sarah que le chocolat Côte d’Or, la dépendance forcenée aux anxiolytiques que le spectre de la Shoah, la ville de Halle que la théorie anthropologique du bouc émissaire, la perspicacité paradoxale et l’inventivité de la folie ou de la semi-folie que le chantage radical à la dénonciation de la judaïté durant l’occupation nazie, ou, parmi de précédentes écritures de Véronique Bergen, aussi bien les allusions à « Kaspar Hauser ou la phrase préférée du vent » (2008) que celles à « Jean genet entre mythe et réalité » (1993) ou à « Fleuve de cendres » (2008).

Mademoiselle, un conseil : n’ayez jamais d’enfant, un mioche ça bousille la vie, c’est une catastrophe, une apocalypse qui s’abat sur vous, un boulet que l’on traîne des décennies. En accordant une liberté totale à ta gamine, à ne pas lui imposer de limites, de bornes, tu risques de la déséquilibrer, d’affoler son angoisse, d’en faire une inadaptée chronique à la société, à l’existence me répétait un amant psychiatre. Ça la regarde si, à cinq ans, ma fille suce mes bijoux, mange ses cheveux, trichotillomanie réactionnelle m’avait dit ce même amant, c’est son affaire si elle dort dans une boîte en carton, parle aux fantômes et dessine sur les murs, sur les armoires, sur son corps. Le jour où elle m’a demandé « maman, c’est mieux de me lancer dans le patinage ou de faire du poney ? », je lui ai balancé « tu fais ce que tu veux, nul n’en a cure. Tu t’adonnes aux claquettes, à l’ocarina sans trous, à l’élevage de limaces, je m’en fous, du moment que TU ME FICHES LA PAIX ».

Personne ne m’a montré comment survivre dans la campagne brabançonne, personne n’a écouté mon calvaire, alors, pas question que je donne à ma fille ce que je n’ai jamais reçu. Un aveu tardif : laisser mon enfant à l’état sauvage n’était même pas un programme, juste une impossibilité de fonctionner autrement. Je retire une certaine fierté de lui avoir enseigné une seule chose par voie de contamination directe : s’alarmer pour un rien, se noyer devant une tasse de Cécémel, douter d’être dans la veille ou le sommeil, la vie ou la mort.

Un conseil, mademoiselle : n’engendrez jamais. Un moutard, ça vous désagrège. Déjà fœtus, il dévore votre oxygène et sa naissance vous signale qu’il vous précipite dans la tombe.

Si l’on songera certainement dans certains interstices du texte à Peter Szendy et aux rôles qu’il assigne à la ponctuation (« À coups de points », 2013), au personnage inoubliable de Perle, tel que joué par Shaghayegh Beheshti dans « Les éphémères » d’Ariane Mnouchkine et du Théâtre du Soleil (2006), et plus encore aux créations langagières ad hoc opérées par Andréas Becker pour trouver une langue appropriée à une névrose complexe, dans « L’effrayable » (2012) ou dans « Nébuleuses » (2013), on sera envoûté par la cohérence intellectuelle et musicale de l’obsession linguistique patiemment développée par Véronique Bergen au cœur de la logorrhée apparente de sa patiente, confrontée à la contamination clinique d’un certain langage organisé et à l’invasion trop longtemps contenue des allitérations, des assonances et des associations phonétiques. Comme l’autrice l’expliquait dans un magnifique entretien avec Xavier Houssin en 2011 (à lire intégralement ici) : « Natacha Michel a prononcé à plusieurs reprises une formule que je ferai mienne : pour moi, l’événement d’un livre, d’un roman ou d’un recueil poétique, c’est la langue. Le personnage principal d’un texte, c’est la langue. Mon approche, pas seulement en tant qu’écrivain mais en tant que lectrice, c’est la façon dont l’auteur sculpte la langue et dont les matériaux des mots sont travaillés, malaxés. Loin d’être un véhicule, un médium, un relais pour énoncer des idées, ce qu’elle est dans le registre philosophique – encore que certains philosophes se soient attelés à un travail stylistique sur la langue –, la langue est pour moi un matériau, une pâte riche de toutes les autres composantes, à savoir les couleurs, les sons et les rythmes. La gageure, pour reprendre Proust, est d’inventer une autre langue dans la langue. Je suis très sensible au style, non pas en tant qu’ornement, décorum ou apprêt, mais comme façon de se rapporter au mot lui-même. Pour moi, très peu d’écrivains ont réussi à forer un rapport, une posture par rapport à la langue. » On ne saurait mieux dire, ni mieux recommander la précieuse lecture de « Jamais », publié en 2017 aux éditions Tinbad.

Je redescends sous la barre des 40 kg, sous la barre des cent mots. Je laisse à ma fille le soin de faire des provisions langagières, de stocker ses trésors dans des boîtes de conserve, dans le congélateur. Même mon prénom qui pourrit par ses deux « a », je le jette volontiers aux orties. Le seul vocable que je tiendrai en réserve et calerai entre mes joues, c’est « jamais ».