Manœuvres contre-insurrectionnelles des autorités et des syndicats pour un retour à la normale.

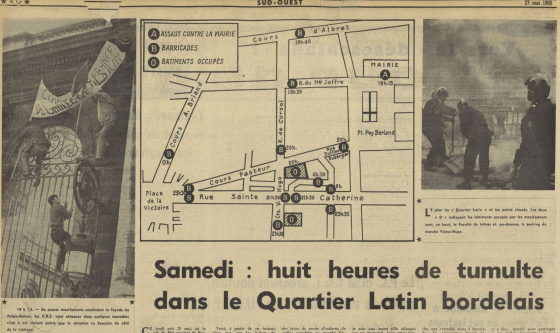

Les affrontements, inhabituellement violents pour la capitale girondine, prennent fin tard dans la nuit. La police décide de laisser en place les barricades pour que les bordelais.e.s les voient le lendemain. Le 27, Sud Ouest publie de nombreuses photos de barricades et de charges de la Police, ainsi que le plan de la ville avec les barricades et les lieux occupés du centre.

La presse locale et les gaullistes transforment ces évènements en nuit de l’apocalypse afin de faire monter la tension, ce qui aura pour conséquence de faire revenir le calme. Le PCF et la CGT se désolidarisent des émeutier.e.s et appellent à ne plus participer aux manifestations organisées par l’UNEF (sic). D’ailleurs, la manifestation de l’UNEF du 27 mai est annulée et les flics quadrillent les quartiers concernés tous les jours suivants. La direction régionale des RG transmet l’ordre d’« adresser chaque jour à 10 heures par message télétype, l’identité et l’adresse des agitateurs et manifestants violents appréhendés » et dont l’activité a été décelée. À cela s’ajoutent les renseignements concernant « les étrangers ayant pris part à ces manifestations, lesquels sont destinés à expulsion ».

Il suffit de lire les témoignages des responsables CGT à Bordeaux de l’époque pour se rendre compte qu’une des principales inquiétudes à ce moment est l’irruption des forces de la jeunesse dans le champ politique. L’une des tâches qui leur importe le plus est de discréditer le mouvement étudiant et de fermer la porte à une éventuelle rencontre entre le monde ouvrier et les mouvements de la jeunesse. Lors des évènements bordelais de la nuit du 24 au 25 mai, lorsque les barricades sont montées rue Sainte-Catherine, cours Victor-Hugo, rue Henri IV, à l’entrée du cours Aristide Briand, c’est la Bourse du Travail, bastion des cégétistes qui se retrouve au milieu des affrontements. Depuis les fenêtres, on y voit passer de nombreux groupes armés de barres de fer et de pavés. Les étudiant.e.s multiplient les appels aux différents piquets de grève des entreprises en lutte, leur demandant de rejoindre les combats de rue. Plus de trente de ces piquets appellent leurs responsables syndicaux à la Bourse qui leur enjoignent de rester tranquilles. Ce sera chose faite. On se félicite d’ailleurs en haut lieu du syndicat : « aucune usine ne s’est dérangée sans ordre de l’Union Départementale. Très bonne discipline ». On stigmatise « le caractère provocateur, destructeur et aventurier de certains commandos incontrôlés » et on assume : « notre mouvement de grève, ce n’est pas la révolution ». À chaque fois que les étudiant.e.s viennent les voir « tous les deux ou trois soirs devant le siège du syndicat nous demander d’aller avec eux monter des barricades », en évoquant « pêle-mêle la répression policière, la nécessité de faire la révolution, l’embourgeoisement des ouvriers qu’il faut combattre, la solidarité étudiants-ouvriers », « chaque fois, nous leur expliquions que nous ne percevions aucune utilité à leur démarche, que nous étions en grève pour nos revendications ».

Pour justifier leur rôle de pacificateurs et pacificatrices, les cadres chercheront constamment à dénigrer les mouvements de la jeunesse, quitte à tomber dans un complotisme pathétique : « La violence, la casse, la saleté, la drogue dans les milieux étudiants de l’époque n’ont-elles pas servi le pouvoir et affaibli les organisations syndicales ? N’a-t-on pas équipé les prisonniers (incarcérés pour de petits délits) avec, dans les musettes, des pavés, des cocktails Molotov, pour se joindre aux étudiants afin que la répression soit mieux organisée, la contrepartie étant une remise de peine ? Pourquoi laissait-on les étudiants arracher les pavés, s’armer de bancs et tout autre objet et puis, quand tout était prêt, on chargeait ? Dans quel état a-t-on trouvé les facultés ? Combien de jeunes se sont drogués, etc. ? ». Ou encore : « L’Union départementale CGT avait eu raison de ne pas appeler à la manifestation du 25 mai, car nous avions des informations sur des éléments provocateurs : des repris de justice connus, à bord de véhicules immatriculés dans la Seine et équipés de talkies-walkies essayaient d’entraîner les travailleurs. La vigilance et l’esprit d’initiative des travailleurs ont déjoué ces manœuvres ». À leur manifestation dont ils et elles louent « le calme, la force tranquille, l’assurance de la classe ouvrière », ils et elles opposent la manifestation du 25 mai dans laquelle « il y avait des provocateurs, des voyous et une partie de la lie de Bordeaux ». De par ces propos, ces responsables participent à la stratégie de De Gaulle qui consiste à tout jouer lors du scrutin de juin 1968, généralement surnommé « les élections de la peur ». En effet, la pression est mise par le pouvoir pour convaincre la population qu’il s’agit de choisir entre le gaullisme ou le communisme, entre le retour à la normale et l’anarchie, entre l’ordre et le bazar. Cette stratégie s’avère payante pour le pouvoir puisque les forces d’opposition vont marquer un net recul et les candidats gaullistes vont réussir à se faire élire dans une région qui leur était habituellement hostile. Une des conséquences de cette victoire est le renforcement de la présence des gaullistes aquitains dans les hautes sphères du pouvoir, puisque trois d’entre elles et eux sont nommé.e.s au nouveau gouvernement.

- Le maire de Bordeaux, J. Chaban-Delmas, devant une barricade érigée rue Paul Bert le 26 mai.

Le pouvoir a clairement pu compter sur les cadres de la CGT pour affaiblir les tentations révolutionnaires et insurrectionnelles d’une partie de la contestation. On peut pourtant penser que le régime présidentiel était bien armé pour se défendre. Les soutiens de De Gaulle ont compris courant mai qu’un vent de révolte menaçait leurs intérêts et qu’ils et elles se devaient d’organiser la défense. Dans la nuit du 22 au 23 mai, vers trois heures du matin, des jets de pierre brisent les vitres d’une orga étudiante cours d’Alsace-Lorraine. Un Comité de Défense de la République est annoncé à Pau et à Bordeaux. Un Comité d’Action Civique s’active à Périgueux. Craignant une guerre civile, les Gaullistes réagissent en conséquence. En Dordogne, département qui a pour député le ministre des Postes Yves Guéna, l’un des premiers à rejoindre De Gaulle à Londres au début de l’été 1940, d’anciens et anciennes maquisard.e.s ont rassemblé des armes, dissimulées depuis la Libération, dans les carrières souterraines de Saint-Astier.

Une grève générale qui prend

Si les syndicats ouvriers ne suivent pas le choix de la révolution, c’est qu’ils s’obstinent à combattre pour leurs revendications. Les occupations d’usines continuent de se multiplier. Le 21 mai, on compte 90% de grévistes à la SNCF, 80% à EDF-GDF et aux PTT, 100% chez Dassault, à Sud-Aviation, aux Ateliers aéronautiques, dans la métallurgie et 60% dans les transports urbains. Selon les rapports de la gendarmerie d’Aquitaine, le pic de la mobilisation est atteint durant les derniers jours du mois, avec plus de 85 000 grévistes en Gironde et près de 330 usines en grève dont un tiers est occupé par les ouvrier.e.s. Lors des occupations, on mange ensemble, on dort ensemble, on fait des concours de belote, du sport, des parties de pétanques, on discute, on refait le monde. Avec le recul, on se rend compte que cette stratégie a eu comme point négatif le fait que les ouvrier.e.s ne sortent pas de leur usine à part quand ils et elles ont consigne de manifester. On leur dit de se méfier de ce qu’il y a dehors. On assiste à peu de mélange entre les mondes, entre les différentes réalités des acteurs et actrices de la lutte. Le point positif est qu’ils ont le temps de se parler, de pratiquer l’autogestion, de vivre ensemble et pas simplement de travailler les uns les unes à côté des autres.

Dans certains cas, il a fallu littéralement se battre pour obtenir l’occupation du lieu de travail. C’est le cas dans l’entreprise « La Sandalette » où la faiblesse de l’occupation en place permet à la direction de chasser les occupant.e.s. Avec l’aide des dockeurs et dockeuses venu.e.s en soutien, les employé.e.s arrivent à arracher la montre de leur patron qui les nargue. Les dockeurs et dockeuses utilisent alors le canal de la police pour lancer un ultimatum : si la direction ne retire pas ses gros bras du bâtiment , ils et elles vont venir avec leurs engins de manutention prendre l’usine. La police enjoint la direction à céder et celle-ci fait sonner la sirène de la débauche. Tout le monde sort et passe entre deux haies de grévistes qui crachent et insultent les jaunes (les non grévistes) à leur passage. Ces tensions entre partisan.e.s de la lutte et partisan.e.s du travail s’observent dans d’autres occupations. Par exemple, dans une autre usine occupée, on se rend compte qu’un chef d’atelier arrive à rentrer sans passer par la porte principale. En fait, il escalade une clôture à l’arrière. On décide donc de l’attendre le lendemain matin, depuis le premier étage, muni d’une lance à incendie. Au moment où il enjambe le grillage, il est arrosé. La lance étant en sommeil depuis longtemps, c’est une eau boueuse qui sort et le petit chef est tout marron. C’est suffisamment dégoûtant pour qu’il ne cherche plus à revenir au travail lorsque l’usine est occupée. Les jours suivants, un tract des grévistes sort, se réjouissant que la sécurité soit assurée puisque les lances à incendie fonctionnent très bien. On rapporte aussi que le 22 mai, aux établissements Zhendre à Villenave d’Ornon, un partisan de la poursuite du travail tombe au cours d’une bousculade avec les grévistes et se fracture le bassin. Ce n’est pas toujours de tout repos que de vouloir s’obstiner à travailler.

Dans certains cas, l’activité de l’entreprise est si stratégique que le pouvoir rend caduque la grève des travailleurs et travailleuses. Les chauffeur.e.s de bus sont par exemple ulcéré.e.s par les efforts déployés pour les diviser et pour briser leur mouvement. Sur les principales lignes de bus, c’est d’abord 40 camions militaires qui font office de bus de remplacement. Plus tard, on fait appel à des entreprises privées pour continuer cette gestion des transports. L’ORTF de Bordeaux Aquitaine (la radio et la télévision) est occupé à partir du 4 juin par la police. Les salarié.e.s doivent montrer patte blanche pour entrer dans les locaux. Fin mai, dans certaines usines où le travail redémarre la journée, tout est saboté la nuit. Mais ces formes de lutte clandestines semblent assez rares et surtout, honnies par les syndicats qui les redoutent et les marginalisent. Au contraire, chez les cadres de la CGT, on passe son temps à louer la discipline de ses ouvrier.e.s, et le respect de leurs outils de travail. Dans telle entreprise, on se souvient que « quand un ballon, lancé maladroitement a cassé un carreau, les ouvrières se sont cotisées pour payer le carreau du patron ». On rappelle sans cesse que les grévistes doivent « faire un point d’honneur de garantir fraternellement le bon ordre, la propreté, la sécurité, comme il est de tradition dans la classe ouvrière ». Plus servile encore, la FO organise une collecte pour rembourser la fameuse montre du patron qui avait été arrachée dans une bousculade par les grévistes.

Retour progressif au travail et à la normalité

La mobilisation est extraordinaire puisqu’on parle à l’échelle nationale de 16 millions de grévistes. Les avancées sociales sont importantes (16 à 20 % d’augmentation de salaire, conquêtes de nouveaux droits, etc.), pourtant, nombre d’ouvrier.e.s sont déçu.e.s après cette période d’effervescence et de liberté, de retourner travailler (voir le film La reprise du travail aux usines Wonder, de Jacques Willemont par exemple). Le 31 mai, la police intervient pour la réouverture du dépôt d’essence Total de Blaye et évacuent les piquets de grèves des PTT. Début juin, deux tiers des grévistes ont repris le travail. C’est dans les secteurs de la métallurgie, les usines d’aviation ou encore au port de Bordeaux et dans les chantiers navals de la Gironde que la reprise est la plus tardive. Nombre de travailleurs et travailleuses ont conscience qu’ils et elles viennent de vivre une épopée unique. Des grévistes CGT témoignent : « nous aspirions à bouffer à pleine gueule l’air de la liberté que nous sentions proche et à notre portée », « ce mai 68 restera un des grands moments syndicaux comme un militant ne peut le vivre qu’une fois dans sa carrière », « formidables moments de lutte, de solidarité, de fraternité ». Pourtant, c’est leur propre syndicat qui va poursuivre à l’encontre des plus déterminé.e.s, le travail de briseur de grève.

Malgré la reprise dans de nombreux secteurs, les métallos, les ouvrier.e.s de la chimie et du bâtiment refusent de stopper la grève. Quand une délégation CGT vient demander à l’usine à gaz de Bacalan de reprendre le travail, elle est mal accueillie. « Je conserve encore le souvenir douloureux de ces instants très difficiles, des accusations portées contre nous » se rappelle Jean-Manuel Duvalès, responsable cégétiste. Edmond Charron, 31 ans, agent de la Régie du gaz de Bordeaux, le confirme « dans mon entreprise les travailleurs voulaient continuer ». C’est seulement le 11 juin que les Dassault, après 22 jours d’occupation, reprennent le travail, suite au vote à bulletin secret le 10 juin, auquel participent grévistes et non-grévistes. Personne n’est dupe, « la CGT a fait voter les non grévistes pour être sûrs du résultat ». Un jeune cégétiste de 20 ans abonde dans le même sens : « on n’est pas d’accord, mais on reprend le travail » et il commente : « À ce moment-là, ça venait d’en haut plus que d’en bas » et il ajoute : « Ça ne me convient pas, ça ne me convient pas. Je n’étais pas prêt à reprendre le travail sur ces bases-là. Je crois qu’on pouvait aller plus loin, je pense qu’on pouvait enfoncer le coin dans la lutte, un peu plus loin ». C’est par un cynisme aberrant que les syndicats oseront lancer le slogan « la grève est finie : la lutte continue ». Pour le pouvoir, on profite de l’accalmie pour tirer des leçons de leurs faiblesses. Par exemple, juste après mai 68, le Préfet s’empresse de demander d’accélérer le déménagement des derniers cours, qui ont lieu à la fac du centre cours Pasteur, à la nouvelle université de Talence.

« Les orphelins du mois de mai »

Ce retour à la normale n’est pas accepté par toutes et tous. De tout.e.s celles et ceux qui vont continuer à lutter à leur manière, certain.e.s vont défrayer la chronique en juillet. On les appelle « Les 14 » ou « Les orphelins du mois de mai ». Dans la nuit du 5 au 6 juillet, la voiture du doyen de médecine et de pharmacie, garée devant son domicile, au 120 cours Balguerie-Stuttenberg, est à nouveau l’objet de dégâts. Le pneu arrière gauche est tailladé et le réservoir d’essence est vidé de son contenu. Le 14 juillet, vers 2h45 du matin, des engins explosifs sont lancés par le vasistas du poste de police des Capucins, sur la façade du commissariat de police au 21 rue du Cerf-Volant et sur celui du 33 rue Monadey, ainsi que sur la permanence du Comité de Défense de la République, 4 rue Wustemberg. « Il n’y a pas de blessés », indique le rapport de police qui fait suivre ces dernières précisions de la mention « ne pas publier dans la presse ». Dès 6 heures du matin le même jour, les auteurs et l’autrice sont retrouvé.e.s et inculpé.e.s. Ils et elle assument leurs actes « en souvenir des victimes de la répression de mai ». et disent appartenir à un « Comité révolutionnaire du Front populaire ». Leurs numéros de plaques ont été identifiés lors de leurs virées nocturnes et cela a permis de remonter jusqu’à elle et eux. Lors des perquisitions, notamment au 4 rue des Fours, chez l’un des membres où ils et elle se réunissaient, la police retrouve d’autres cocktails Molotov, 200 cartouches de dynamite (du cheddite) volées dans une carrière de Cessac (ils et elle n’avaient pas encore eu le temps de se procurer des cordons allumeurs) ainsi qu’une machine à écrire volée pendant l’occupation de la faculté des lettres de Pessac, d’une ronéo et d’un poste récepteur radio à grande puissance qui viennent de la faculté de Droit. On découvre des tracts « Demain, la France populaire » et « Contre la dictature gaulliste ». Les contenus sont aussi contre la police, « pour venger les victimes de la répression de mai ». Lors des interrogatoires, ils et elle avouent avoir lancé des cocktails Molotov dans la nuit du 22 au 23 juin à la Faculté de droit, provoquant un début d’incendie dans la bibliothèque. On apprend aussi qu’il y avait deux tendances dans leur groupe ; une dont l’objectif était de se préparer, de se structurer et de se procurer armes et explosifs pour le mois d’octobre ; l’autre qui voulait agir ici et maintenant. La précipitation a malheureusement joué contre elle et eux.

Dès le 23 juillet, les 14 accusé.e.s sont déféré.e.s devant la Cour de sûreté de l’État avec comme chefs d’accusation : « association de malfaiteurs », « tentatives de destruction d’édifices habités », « vols, recels, infractions à la législation sur les explosifs » ainsi que « complicité ». Sud Ouest précise que « l’inculpation la plus grave – tentative de destruction d’édifices habités – peut, selon l’article 435 du Code pénal, entraîner la peine capitale ». Le procès des « plastiqueurs de Bordeaux » - c’est ainsi que les médias les présentent - s’ouvre le lundi 16 décembre 1968, soit cinq mois seulement après leur arrestation. Ils et elle peuvent compter sur le soutien et la solidarité des organisations étudiantes locales. L’avocat général réclame des peines allant de cinq à six ans de réclusion criminelle pour certains, de deux à quatre ans de prison pour d’autres et ne s’oppose pas au sursis avec mise à l’épreuve pour l’étudiante en droit. L’avocat de la partie civile – l’État Français – demande de lourdes amendes. Le groupe est composé de deux charcutiers de 27 et 28 ans (dont le dernier est présenté comme le chef du groupe aux yeux du tribunal), d’un ancien élève renvoyé de l’École Normale d’Instituteurs de Mérignac, d’un étudiant en sciences politiques de 23 ans (considéré dans l’enquête comme le théoricien du groupe, partisan d’un « communisme unifié » et de l’action violente), d’une étudiante en droit de 24 ans, de trois manœuvres de 23 ans, d’un mécanicien de 29 ans, d’un plâtrier de 26 ans, d’un maçon de 22 ans et de trois jeunes sans profession de 18 et 19 ans. Les médias les présentent comme « des orphelins du mois de mai ». Des rendus sévères tombent après deux heures de délibéré. Si certaines peines sont assorties de sursis, d’autres vont jusqu’à 4 ans fermes. L’étudiant algérien, qui avait seulement prêté son appartement au groupe le soir des attaques, et qui n’était même pas présent lors de celles-ci, a pris deux ans fermes. Heureusement, un an après, dans un souci de paix sociale et de réconciliation nationale, l’amnistie est décrétée. En juillet 1969, ils sont tous libérés de leur détention en région parisienne, au fort de l’Est de Saint-Denis. C’est sur ces derniers sursauts que s’achève cette histoire de Mai 68 à Bordeaux et dans ses environs.