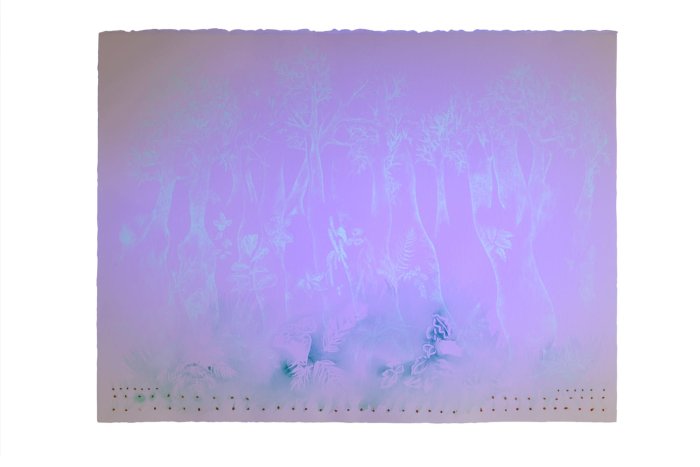

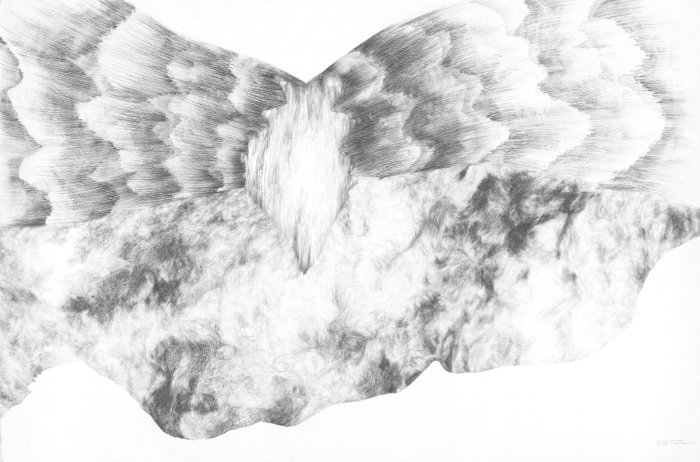

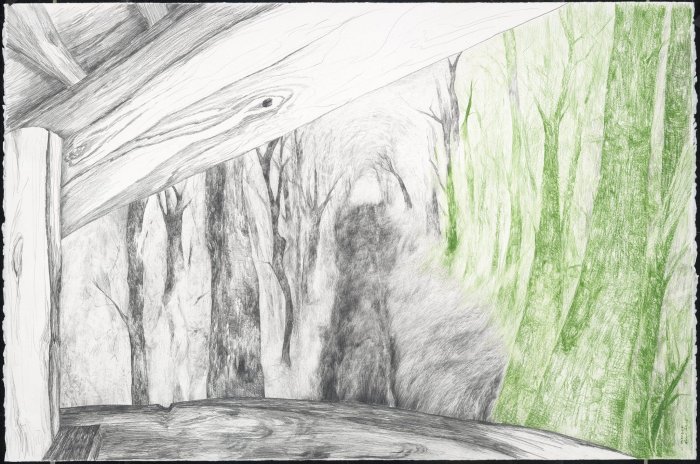

Dessins : Noémie Sauve

« Voilà une inversion du rythme des métamorphoses : l’humain éphémère est désormais plus stable que son milieu, moins périssable, alors qu’il était jusque là le fugitif dans la minéralité impassible des paysages, et l’éternel cycle des mêmes saisons. Imaginez : un tiers des espèces vivantes de la planète, vieilles chacune de millions d’années, pourrait disparaître avant vous, dans le courant d’une vie humaine. »

Baptiste Morizot, « Ce mal du pays sans exil. Les affects du mauvais temps qui vient. »

Au sein de cette étrange époque, les soulèvements de la Terre se multiplient : des ouragans ravagent des villes entières, des amarantes résistantes envahissent des champs d’OGM, des gilets jaunes pillent la « plus belle avenue du monde », des milliers de jeunes sèchent les cours « pour le climat », et tant d’autres amis se battent contre la construction de mines, de centrales biomasses, de centres commerciaux, l’enfouissement de déchets nucléaires, pour la protection des forêts, des espèces et des terres agricoles…

Ces moments politiques parviennent parfois à opérer des jonctions les uns avec les autres, à se répondre ne serait-ce que symboliquement, à comprendre ensemble la situation qui leur est faite, pour mieux y résister. Mais toute forme de contestation se confronte toujours au risque de se retrouver enfermée dans les problèmes que l’on veut lui imposer d’en haut.

Nous nous demandons « comment résister à la destruction unilatérale des milieux vivants ? », les médias et les gouvernants rétorquent « comment modifier notre consommation pour qu’elle soit compatible avec un développement durable ? ».

Pour rester vifs et non englués dans les faux-problèmes imposés par les classes dirigeantes et leurs soutiens, nous vous invitons à un cycle de réflexion sur l’écologie, qui se déroulera tout le long du mois de mai à Rennes.

Le week-end du 11 et 12 mai sera un moment clé, regroupant des chercheurs en histoire, préhistoire, philosophie, anthropologie, et des participants aux mouvements des gilets jaunes, aux luttes pour le climat et pour la défense de territoires. Nous interrogerons à la fois la situation écologique et politique actuelle, ses impasses et ses potentiels, les inventions nécessaires pour lui donner de l’endurance, en prenant aussi le temps de revenir sur la « géohistoire » du capitalisme (sa manière spécifique d’organiser le tissu de la vie), nous permettant de comprendre d’une autre manière ce qui nous arrive. Il nous faudra également faire vaciller l’évidence du sens que nous donnons à des notions communes telles que « société » et « nature » : d’où vient notre propre manière de comprendre le monde, séparé entre l’univers des humains et celui de la nature ? Au fil des discussions, nous pourrons participer à reconstruire nos analyses et nos luttes par delà la fausse opposition entre la nature et la société.

Nous voulons faire sentir que l’écologie est moins une addition à la liste interminable des domaines de la lutte qu’un changement profond de paradigme, qui met au centre les relations constitutives entre les humains et le reste de la nature, pour comprendre le monde, la politique, le pouvoir et le capitalisme.

Des soirées, des projections et des sorties tout au long du mois viendront déplier des questions plus spécifiques et relatives aux trois « axes » de réflexion que nous présentons ci-dessous.

AXE 1. LA GUERRE DES ÉCOLOGIES

L’état de la planète peut amener à se demander si les « mouvements sociaux » par le passé n’ont pas négligé la dimension écologique du monde pour se concentrer sur ses aspects humain, économique et (contre-)culturel. Pour le dire sans détour : notre vision de la politique n’est-elle pas tout aussi anthropocentrée que le monde que nous combattons ? N’est-elle pas complètement dépassée par la situation de dévastation écologique qui est la nôtre, et qui accentue les inégalités dans le monde de manière de plus en plus criante ? Avec ce premier axe de réflexion nous voulons partager l’idée que notre critique du monde du capital ne peut faire l’économie d’une compréhension de ce qu’on peut appeler l’écologie du capitalisme.

L’écologie du capitalisme

Poser la question écologique en termes de dégradation de la nature par la société, c’est encore ne pas voir ce qu’il s’agit plus que jamais de comprendre : que le capitalisme est en lui-même une écologie. Car il n’est pas simplement un système économique, en rapport avec un environnement extérieur, mais une manière bien spécifique d’organiser les relations entre les humains et le reste de la nature. Inévitablement pris dans la toile de la vie, le capitalisme l’aura manié et remanié selon ses exigences, jusqu’à produire l’état de délabrement et de vulnérabilité généralisée que nous connaissons aujourd’hui sous le nom de « crise écologique globale ». Mais cette nouvelle ère géologique déstabilisante qu’on appelle encore l’ « Anthropocène » est justement la réfutation par le réel de l’idée que le capitalisme est un système économique séparé de la nature et de la toile de la vie, pouvant nier son inscription écologique ad vitam aeternam.

L’écologie n’est pas une dimension de la politique, et l’économie une autre. Plutôt que d’envisager des flux entre la « Nature » et la « Société », comme un va-et-vient entre deux boîtes séparées, l’historien Jason Moore nous amène à comprendre que la nature co-produit le capitalisme, et que le capitalisme co-produit la nature, dans une seule et même histoire, celle du tissu de la vie. [1]

Cette géo-histoire est désormais finement documentée, à travers les nombreuses études et autres ouvrages de vulgarisation qui entendent faire l’histoire du capitalisme comme « agent géologique » (dans les débats sur l’Anthropocène et le Capitalocène et comme le montrent les travaux de Bonneuil et Fressoz, Malm, Bednik, Mitchell, etc.).

Si dans le monde du capitalisme on tient tant, pourtant, à l’idée de séparation entre Nature et Société (qu’on peut mettre en majuscule pour en montrer le caractère fictif et structurant), c’est parce que cette séparation lui permet de masquer, et en même temps de légitimer, les deux opérations conjointes que l’économie opère : le pillage (des territoires, écosystèmes et communs), et l’intégration des humains comme nouveaux agents économiques (comme travailleurs « salariés »). Ce processus a bien été décrit par Marx en ce qui concerne l’arrachement des paysans anglais d’avec leurs terres pour créer des prolétaires, séparés de leurs milieux de vie : c’est l’enclosure à l’origine de la fameuse « accumulation primitive » décrite dans Le Capital.

Séparer Nature et Société pour justifier l’appropriation

Mais, chose que l’on remarque moins souvent, ce processus s’applique tout aussi bien à l’atmosphère, aux phénomènes biologiques, aux corps féminins et aux peuples colonisés. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si la justification du pillage des Amériques (comme la mise sous tutelle des femmes) s’est explicitement appuyée sur cette distinction Nature/Société, ou Sauvage/Civilisé.

Bien sûr, la représentation d’une distinction entre la nature et la société est ancienne et antérieure à l’avénement de l’empire capitaliste, mais c’est seulement avec lui que cette opposition est devenue un principe organisateur des relations entre humains et non-humains.

Avec Moore, nous défendons l’idée que cette opposition moderne a été fondatrice pour le décollage du capitalisme : pour réaliser du profit, celui-ci a eu besoin de construire une frontière violemment policée entre les êtres rangés dans la Nature (autant la faune, la flore et les énergies que les femmes et les indigènes, pour légitimer l’appropriation gratuite ou quasi de leur travail et de leur vie, « dons » offerts à l’économie) et les êtres appartenant à la Société (dont on reconnaît le travail par l’attribution d’un salaire), une frontière ayant des origines profondes dans le colonialisme. C’est bien la construction de toute cette zone de Nature appropriée qui aura été la condition d’une maximisation du profit. Le capitalisme n’est donc pas « une société qui exploite la nature », mais une manière violente de régir un monde qui se constitue sur la tentative de séparation pratique et intellectuelle d’une « Nature » opposée à une « Société ».

Tout ce qui est supposé appartenir indistinctement à la Nature peut alors être mis en équivalence, opération nécessaire à l’intégration dans les circuits de la valorisation capitaliste. Une forêt primaire sera comparée à un gisement de gaz de schiste sur la base de la quantité d’énergie exploitable à moindre coût. Une norme culturelle particulière incitant les femmes à rester à la maison aura le même type de fonction qu’une zone humide capable de régénérer de l’eau potable : une fonction de reproduction gratuite des conditions de la production.

La critique du clivage dualiste peut donc ne pas être fondée sur un simple rejet moral, comme dans une certaine philosophie écologique mainstream, si l’on comprend que « la vision d’une Nature extérieure est une condition fondamentale à l’accumulation du capital » [2].

Refuser la mise au travail de la nature

Toute la pensée marxiste orthodoxe a pu tourner autour de la critique du capitalisme comme « système d’exploitation » des travailleurs. Mais « l’exploitation ne désigne qu’une partie relativement restreinte des processus qui permettent à la machine capitaliste de fonctionner ; elle correspond à la partie émergée de l’iceberg. La partie immergée, c’est l’ensemble des formes d’appropriation du travail gratuit, non reconnu comme travail – le travail ‘domestique’, celui de l’atmosphère ou des océans pour absorber la pollution, ou notre disponibilité aux dérives culturelles et marchandes sur le web. » [3] C’est encore l’appropriation de l’activité régénératrice des arbres en symbiose avec les mycorhizes du sol, qui nous fournissent de l’oxygène pour respirer et absorbent le dioxyde de carbone.

L’appropriation de ce travail non-payé fait « condition pour l’exploitation du travail payé » [4]. En somme, l’écologie du capitalisme exploite les travailleurs humains mais il ne pourrait pas exister sans une appropriation beaucoup plus large, non reconnue comme telle et invisibilisée, du travail, de l’énergie et des capacités de régénération et d’invention de la nature : c’est un système de mise au travail généralisé d’autrui et de la nature au service d’une logique aveugle et aliénante d’accumulation de capital. Si nous devons parler de « travail » et de « mise au travail » de la nature, c’est moins pour en généraliser la définition à tout ce qui bouge, et céder à la vision capitaliste, que pour dire que l’ensemble des êtres et processus terrestres sont capturés dans l’activité de générer des profits [5].

Si l’économie repose sur la distinction idéologique entre travail payable et dons gratuits offerts par la Nature, la fonction première du salaire est de « contribuer à masquer l’existence et le rôle du travail gratuit. » Et l’enjeu pour le capitalisme, « c’est toujours d’étendre la zone d’appropriation plus vite que la zone d’exploitation ; et pour cela, de maintenir un espace de travail non-payé, directement approprié, bien plus grand que ne l’est celui du travail rémunéré. » [6]

Mais si l’on pointe la mise au travail des êtres dits « naturels », ce n’est évidemment pas pour revendiquer un juste salaire pour les champignons ou monétariser les soi-disant « services » rendus par chaque écosystème ou chaque forme de vie (la valeur de l’activité pollinisatrice des abeilles auraient été d’environ 153 milliards d’euros en 2005... d’autres économistes conviennent que la valeur monétaire de l’ensemble de ces services écosystémiques tendraient vers... l’infini). C’est bien pour refuser cette mise au travail et le type de rapport destructeur et indifférent qu’elle implique, qui ne peut produire qu’un épuisement généralisé. Si l’exploitation du travail humain - via le salariat et les formes d’auto-entreprenariat de plus en plus diversifiées - se joue sur le terrain des relations économiques, on peut appeler « dépossession » la logique sur laquelle le capitalisme repose à l’endroit de tous les autres types de relations. Le monde du capital est un monde cannibale, qui ne peut continuer à croître que par l’appropriation constante de tout ce qui fait monde autour de lui, malgré lui : de tout ce qui s’appelle « ressources », mais aussi des désirs, des inventions, des savoirs-faire, des manières de porter attention et du care.

De tout cela, il faut tirer une conclusion : si l’exploitation des « travailleurs » est fondée sur l’appropriation constante du travail des natures humaines et extra-humaines [7], alors la distinction cardinale entre question « sociale » et question « environnementale », et entre « politique du travail » et « politique de la nature », perd son fondement.

Le politique n’est pas une « affaire humaine »

Toute organisation sociale est une manière de composer et d’organiser les relations des humains avec des non-humains, avec des habitats, des routes, des rivières, des ponts, des sols, des bactéries, des climats. Et c’est bien selon une certaine écologie de ces relations que nos modes de vie sont organisés par une logique de dépossession. De ce point de vue, comme l’a visibilisé le mouvement de la justice environnementale né aux États-Unis dans les années 70/80, les « conditions matérielles » d’existence sont toujours déjà des conditions écologiques d’existence, et les inégalités économiques et sociales se matérialisent toujours par des situations de plus grande vulnérabilité vitale et territoriale (que ce soit devant les fumées toxiques des usines, l’avancée des déserts ou les balles de la police).

Quand les modes d’auto-organisation de la solidarité sont remplacés par un néolibéralisme profiteur, le type de relation et d’être-ensemble qui est posé comme la norme d’une société implique nécessairement des inégalités bien concrètes. Pourtant, le « peuple des affectés » ne se limite en rien aux humains : quand le capitalisme est une écologie, une certaine manière d’être dans le tissu de la vie, c’est tout un milieu qui est affecté. La mise au travail de toutes sortes de vivants, humains ou non, correspond au geste de leur voler le temps et la capacité de se régénérer. Et cette « production de vulnérabilité de masse, notamment la faim et la dette » [8] est entretenue sciemment et activement, conduisant humains et non-humains à être dépendants des béquilles du circuits de l’économie (et les seconds à parfois purement et simplement s’éteindre en tant qu’espèce).

La perpétuation de l’écologie du capitalisme n’a rien de nécessaire : elle n’a d’existence que parce qu’elle est reconduite par des initiatives, innovations et actions d’une classe d’humains (qui ne se reconnaît pas forcément comme telle) : la logique hégémonique économique n’existe qu’à travers des décisions portées par des sujets, qui portent bien plus que d’autres les responsabilités de l’état du monde aujourd’hui. Il s’agit bien de les identifier pour se donner des prises politiques.

Mais pour aller au bout du changement de paradigme proposé ici, il faut encore voir que cette classe d’humains est indissociable de la cohorte des non-humains enrôlés ou produits dans la construction du monde du capital : OGM, pipelines, satellites, voitures, etc. L’analyse de l’écologie du capitalisme nous permet de reconcevoir l’Anthropocène comme le théâtre d’un antagonisme écologique - et non plus seulement social, c’est-à-dire un antagonisme structuré par des conflits à caractère vitaux (qui touchent aux conditions de la vie, à l’échelle planétaire), qui n’oppose plus tant des formations sociales à d’autres (des classes d’humains, des intérêts, comme on le pense depuis le 19e siècle, avec la pensée réformiste, progressiste et aussi révolutionnaire), que des écologies, pris au sens de constellations d’humains et de non-humains, de manières mutuellement exclusives et incompatibles de composer des mondes. Plus précisément : cet antagonisme oppose de multiples écologies possibles avec celle, ravageuse, conquérante, du capital [9].

Avec les interventions de Bernard Aspe (philosophe) et de Christophe Bonneuil (historien) nous pourrons partager ces nouvelles analyses écologiques de la logique capitaliste, en nous demandant « comment refuser la mise au travail de la nature ? », et « comment ne pas gouverner les vivants ? ». En abordant « par le milieu » la lutte contre le monde du capital, nous pourrons identifier des points chauds du conflit qui avaient pu nous échapper auparavant.

Prendre au sérieux les stratégies capitalistes d’adaptation aux contraintes écologiques

En quelques années, nous sommes passés d’une indifférence des pouvoirs en place à la question écologique à un surinvestissement idéologique visant à produire, devant l’inévitable prise en compte de l’état planétaire, un consensus mondial autour de l’économie verte. Face à ce monde qui change de plus en plus vite, les lignes du conflit se reconfigurent. Les stratégies des États et des puissances économiques pour circonscrire et gérer la « crise écologique » s’affinent toujours plus depuis le « Rapport au club de Rome » de 1972 [10]. Il y a d’abord les tentatives de se forger une façade écologique, tout en ne cédant rien sur les exigences de croissance. Mais le simple coup de bluff du greenwashing est désormais largement éventé et n’offre que peu de perspectives à moyens termes.

Il y a ensuite, un peu plus conséquent, la « transition » vers une économie qui aurait intégré les contraintes écologiques. Indépendamment de la question de savoir si une telle chose est possible (car, comme le montre l’historien Jean-Baptiste Fressoz, il n’y a jamais eu de transition énergétique par le passé - passant de l’hydraulique au charbon puis au pétrole - mais une addition énergétique – et en ce sens, nous n’avons jamais consommé autant de charbon qu’en 2019), force est de constater que cela ne fait que perpétuer la même logique de substitution des tissus de relations hétérogènes par des rapports marchands. La « compensation écologique » ou les marchés carbone illustrent bien le fait que la « transition » est avant tout une façon d’ouvrir de nouveaux marchés au capitalisme, l’innovation tenant principalement dans le fait de prendre acte que ce qui relève classiquement de la Nature peut aussi être considéré comme un agent économique, donc une nouvelle source de profit.

Mais certains gouvernants adoptent aussi une approche beaucoup plus pragmatique du problème, en se préparant à faire face face à un avenir chaotique (et à un présent qui l’est déjà largement) : guerres du climat et de l’eau, fermeture des frontières, autoritarisme…

Enfin, il faut se demander quels seraient les nouveaux modes de gouvernements dit « écologiques » qui pourraient venir redoubler l’économie comme mode de gestion hégémonique. À ce titre, le développement, encore circonscrits dans des zones expérimentales, des appareillages cybernétiques (comme Linky et les smart grids) méritent d’être tenus à l’œil, compte tenu du type du rapport au monde ultra-connecté qu’ils imposent, et de la dépendance qu’ils impliquent à des réseaux opaques sur lesquels nous pouvons difficilement avoir prise.

Cela nous met au défit de saisir les enjeux de ce qui se joue au présent : quelles sont les nouvelles formes de mise au travail de la nature ? Quelle forme de subjectivité est convoquée à l’ère d’un futur incertain ? Quels sont les nouveaux adversaires qui se retrouvent face à nous quand nous défendons des territoires ?

Lors de la soirée discussion « Stratégies capitalistes et résiliences » nous tâcherons de prendre « un coup d’avance » dans les nouvelles parties d’échec qui s’annoncent en comprenant ce qui nous fait face, ainsi que les stratégies en cours dans les sphères dirigeantes, avec les interventions de Jean-Baptiste Vidalou (auteur de Être forêts) et Benoît Dauguet (doctorant sur la « compensation écologique »).

Par des membres du collectif terrestres et de la Maison de la grève