Sur le site du photographe Fred Delangle il est possible de lire : « Au vestiaire du Centre de Premier Accueil de la porte de la Chapelle, à Paris, un soir d’hiver 2017, Zaman – un jeune Afghan arrivé en bermuda et en tongs après avoir marché seize mois depuis Kaboul – m’a demandé, si par hasard, dans le tas de tennis usagées que je lui présentais, nous n’aurions pas plutôt une paire de baskets « pas moches », des sneakers... comme celles de Jay-Z. Le projet est parti de là. »

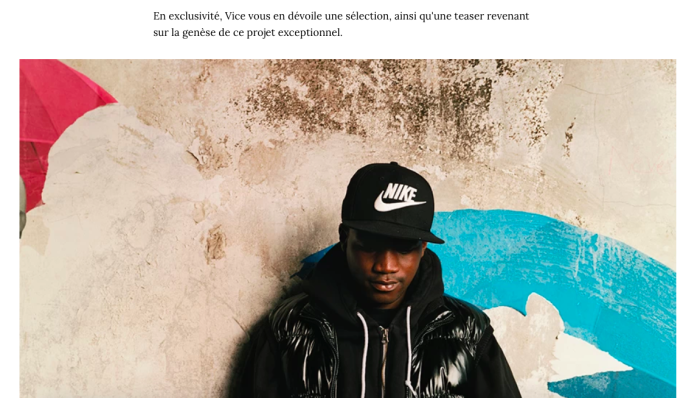

Ce qui « part de là », c’est une série de clichés réalisée par Fred Delangle et Ambroise Tézenas, au centre de premier accueil de porte de la Chapelle, l’hiver dernier à Paris. Cette série intitulée “Des sneakers comme Jay-Z” (Des tennis comme Jay-Z), montre une volée de portraits d’hommes réfugiés en France, ayant accepté de se prêter au jeu. À chacun de ces clichés, s’ajoute un texte-portrait, citant la réponse que ces personnes firent aux instigateur-ice-s du projet Jay-Z à une question précise : celle de leur rapport au vêtement. Une “seconde boutique” de vêtements de marque – dispositif exceptionnel à laquelle seules les personnes choisies pour ce projet avaient accès – fut mise en place pour l’occasion. À l’issu de ces prises de vues, les personnes migrantes eurent la possibilité de garder les vêtements comme ne manque pas de le signaler les photographes sur le plateau de France Inter.

Toutefois, une description ne vaut pas analyse, ni à plus forte raison critique. Et de la critique, c’est précisément de cela dont il sera ici question en temps que, d’une part du côté des photographes convaincus de faire acte d’humanisme et d’autre part du côté des journalistes les couvrant d’éloges, de critique, il n’en fut à aucun moment question. Mais commençons.

Étrange tout d’abord que le photographe Fred Delangle omette de citer Valérie Larrondo et endosse le rôle d’interlocuteur de ce M. Zaman. Pourtant, c’est bien Mme Larrondo qui affirme avoir la première recueilli la fameuse phrase « des sneakers... comme celles de Jay-Z » et eu l’idée d’en faire une série photographique.

Le traitement médiatique

Cette série de photographies baptisée officiellement « Des Sneakers comme Jay-Z », fera événement et sera consacrée, en 2018, lors des Rencontres d’Arles, « le rendez-vous incontournable de la photographie » selon France Inter. Nous voilà prévenu-e-s.

Les commentaires élogieux pleuvent, Vice encense « l’expo qui rend son humanité aux migrants » ; Konbini découvre après une investigation sans concessions que « les vêtements sont souvent la seule chose que les migrants possèdent et, qu’au-delà de les couvrir, ils déterminent aussi leur identité » ; Le Temps théorise et voit poindre en ces atours rien de plus que « l‘universalité ». En fins sociologues des pratiques vestimentaires, les journalistes de Nova tentent l’hypothèse du lien social et présentent le style comme « l’un des frêles liens d’humanité, de normalité, qui tissent encore le quotidien ». Le Parisien lui, préfère le cynisme et titre « Sapé comme jamais ». Quoique nous ne prêtons pas nécessairement à cette dernière saillie une dimension volontaire, elle semble pourtant en dire long sur le décalage entre ceux qui portent ces vêtements de circonstances, et ceux et celles qui s’octroient le droit d’y voir poindre l’universel.

La personne à l’origine du projet, bénévole pour Emmaüs Solidarité est saluée par la revue Mazarine — dont elle est également directrice de la création — pour la dimension « artistique » et le côté « original et engagé du projet dédié aux migrants. » Pourtant, maintenant que ces affiches paradent sur les façades et murailles de grandes villes françaises (Château des ducs à Nantes), une question demeure : à qui s’adressent réellement ces photographies ? Que montrent- elles vraiment et quel message véhiculent-elles ?

Si l’idée à l’origine du projet est bien de questionner le rapport au vêtement des migrants, tous les médias sus-cités confèrent à la sape un certain pouvoir social. Konbini soumet les migrants à l’interrogatoire en titrant « Des sneakers comme Jay-Z, la série qui interroge les migrants sur leur rapport aux vêtements ». Nova n’est pas en reste et se demande, « quel rapport entretient-on avec le vêtement quand on ne possède presque rien ? ». L’unanimité dans l’encensement nous questionne. Nous pensons que ces réactions en disent plus long sur le rapport au vêtement qu’entretiennent ces gens qui écrivent que sur celui de ceux qui les portent.

À qui s’adresse vraiment cette série photo ?

Il semble que montrer des corps racisés, dominés, essentialisés dans leur statut de « migrants » ou de « réfugiés » sous-tend le message que portent en réalité ces clichés, à savoir, “nous les accueillons à la condition sine qua non qu’ils sont et surtout qu’ils prouvent avoir envie de devenir, tous comme nous, des consommateurs”. C’est paradoxalement en voulant leur « redonner une identité ou des papiers » par la sape, comme le répètent les photographes, qu’ils révèlent nos propres aliénations à la représentation spectaculaire de nous-même. Les personnes à l’origine du projet “Jay-Z” et les commentateur- ice-s semble tomber des nues et s’attendrir du soin que ces personnes apportent à leurs choix vestimentaires, comme si ce soin n’était par défaut qu’un privilège occidental, une extravagance démocratique. La prétention à leur redonner une identité est ainsi complètement annulée par cette mise en conformité rassurante avec les critères occidentaux de l’apparence. Cette identité n’est en cela que celle, factice, rendue accessible par la consommation massive de fringues standardisées et permettant une mise en conformité avec les canons esthétiques dominants.

C’est pour avoir voulu re-donner un nom à ces personnes par le biais de la sape et de la photo que les deux artistes se font applaudir à Arles, en public et retransmis en direct sur France Inter pour un travail qui ne sert, en réalité, qu’à instrumentaliser l’image du migrant.

Qui s’étonnera de voir ces placards décorer l’une des villes phare de la traite négrière française ? Qui trouvera à redire au fait que ces clichés trônent au beau milieu de ces espaces urbains pourtant théâtres ordinaires des expulsions les plus violentes et humiliantes des personnes migrantes ? Ce que montrent ces photos n’est pas seulement des migrants, encore moins des sujets, mais bien plus les représentations qu’une classe aisée en mal de bonne conscience se donne comme justification morale. Pourquoi ne pas plutôt retourner la question vers ceux et celles qui la posent ? Si ces hommes, en arrivant, disent avoir besoin de sapes pour devenir quelqu’un, pour exister dans les sociétés occidentales, ne serait-ce pas plutôt du rapport au corps et aux fringues de l’occident que ces affiches parlent ? Elles montrent l’autre pour mieux masquer les contradictions et les drames que produit l’un. Elles montrent des migrants, mais surtout un choix de photographes blancs, socialisés à la consommation de masse, et faisant l’amalgame entre liberté du sujet et représentation de soi.

L’humanitaire comme impuissance politique

L’unanimité des critiques médiatiques, et l’absence totale d’analyse découlent probablement du fait que cette exposition vient à point nommé, à l’heure où la question de la migration gène, pose problème et fait offense aux tenants d’un discours humanitaire teinté d’impuissance politique. Ce moment est celui de la fermeture des frontières, de l’embourgeoisement des centre-ville d’où l’on expulse et gaze les migrant-e-s quand ceux qui les gazent enfilent au préalable des combinaisons anti- contamination avant de les parquer dans les CRA. Cette époque est celle où personne ne s’émeut publiquement d’une telle supercherie artistique, précisément parce qu’elle soulage et arrange tout le monde, parce que ceux et celles à qui elle s’adressent n’ont en fait aucun intérêt à la dénoncer ou à la critiquer.

Le cœur du problème que pose ces placards s’exprime finalement et crument dans le discours d’un des photographes sur le plateau de France Inter à Arles. Il affirme avoir « accepté à travailler sur ce sujet-là plus en tant que citoyen qu’en tant que photographe. » Que ce « drame des migrants qu’on vit tous les jours, questionne notre sens de l’humanité, questionne la nôtre en tant que photographe, et finalement questionne on l’espère ceux qui regarderont les photos ». Son collègue abonde dans ce sens et convoque sa « conscience citoyenne » quant à la motivation première de réaliser ce travail. Cette conscience bien lisse masque en réalité l’inconsistance politique du propos. Une réflexion politique sur la question supposerait plutôt, nous semble-t-il, de rejeter toute entière cette « conscience citoyenne », et de ne pas présupposer une forme d’universalité dans la compassion. Ce n’est pas la conscience citoyenne qu’il faut convoquer, mais plutôt dire que cet étalage de bon sentiments n’a rien d’une véritable prise de conscience. Elle en est selon nous la négation, l’exact opposée. Elle ajourne le problème en l’étalant ostensiblement sur les murs d’une France aux pieds desquels viennent se briser les migrants. Elle convoque le registre de la sensibilité humanitaire pour mieux rendre aveugle le-a bourgeois-e à la catastrophe politique que représentent ces situations individuelles.

Mais le dénouement est encore à venir. Dans un spot vidéo proposé par Arte, l’un des photographes exprime on ne peut plus clairement toute l’étendue de l’impuissance critique de cet humanitaire bon teint. Il veut dire qu’à travers ce travail, on a eu l’impression de leur donner les papiers qu’ils attendent. C’est à dire qu’on a fait une photo, on remet leur nom, on donne leur âge, d’où ils viennent, et après ils racontent une histoire, mais c’est comme une sorte de carte d’identité. Et là, on avait un peu l’impression de leur donner un espoir pour le futur à travers les habits, et à travers cette photo et ce témoignage. » L’espoir pour le futur, c’est en réalité à lui-même que le photographe se l’inocule. L’important c’est bel est bien cette « impression », cette quiétude à moindre frais que le cliché humanitaire octroie. Faire passer cette mise en scène vestimentaire comme une marque de la civilisation, du même, du pas-si-différent-de-nous-après-tout, ne pas voir l’indécence d’afficher partout en grand format des individus auxquels on a refilé du Nike — multinationale prédatrice exploitant des milliers de personnes à travers le monde — confondre identité et mise en conformité à des canons capitalistes de l’apparence, voici plutôt ce que semblent dire ces affiches.