Il faut dire qu’à la démarche consistant à aller enquêter sur « le terrain le plus difficile d’accès possible » – c’est-à-dire dans un quartier périphérique de la ville périphérique d’El Alto, nommé comme par hasard Solidaridad, il rajoute sa manière de ne jamais se satisfaire des réponses, ne prenant pour argent comptant ni celles des subaltern studies ni celles de l’analyse institutionnelle. En déployant sa recherche sur la durée (une vingtaine d’années), il a pu constater l’évolution des rapports entre mobilisations politiques s’affrontant aux institutions étatiques à travers des organisations nationales (syndicats ouvriers, organisations de paysans et en particulier de cultivateurs de coca, etc…), et organisations de base répondant aux besoins de la vie quotidienne. Entre organisations de base (coopératives, comités de quartiers, communautés paysannes…) et organisations nationale, une alliance s’est scellée dans la lutte pour la défense des ressources naturelles contre leur privatisation-appropriation par le néo-libéralisme. Combat qui a connu des épisodes incandescents avec la « guerre de l’eau » en 2000 à Cochabamba, contre une compagnie possédée en majorité par la française Lyonnaise des Eaux, la « guerre du gaz » à El Alto en 2003, la mobilisation contre la compagnie de l’eau à La Paz à partir de 2004 et durant le conflit du Tipnis en 2011 contre la construction d’une route, où sont entrés en contradiction les intérêts des populations indiennes menacées dans leur environnement, et ceux des cultivateurs de coca chers à Morales. De la trajectoire du parti du président déchu, qui sut si bien se nourrir des mobilisations populaires et s’appuyer sur les organisations de base, Poupeau tire ce bilan : « Quatorze ans après l’arrivée du MAS au pouvoir, il y a bien de meilleures conditions de vie matérielles, mais à quel prix : compétitions entre habitants, collusions d’intérêts, spéculation, déstructuration des collectifs, vides institutionnels, etc. ».

Si l’auteur choisit le plus souvent le récit à la première personne, avec des moments d’une puissant poésie qui font penser à un certain Lévi-Strauss, c’est d’abord, suivant une pulsion un peu masochiste mais tout à fait légitime typique des bourdieusiens, pour interroger à maintes reprises sa position de chercheur :

« Si le chercheur doit rendre des comptes, c’est parce qu’il a une responsabilité particulière, qui dépasse le simple fait de témoigner : le luxe de vivre pour la science et de la science se repaît de la vie des autres, et ce n’est pas seulement une forme brutale d’anti- intellectualisme que de penser qu’il impose en retour des devoirs ou, comme on disait dans l’Antiquité, des "offices". Cette morale politique qui se moque de la morale ethnographique est sans doute la plus élémentaire justification du fait d’intervenir dans le déroulement de l’enquête : parce qu’il y a des situations où l’on ne peut pas simplement venir, observer, écrire, et ensuite partir en se promettant de bien rendre compte des « faits », du « sens vécu » ou des « causes », on met un peu de ses ressources, économiques ou sociales, au service de gens qui figurent pourtant "dans l’objet". "Plaisants causeurs", raillait Montaigne (Essais, III, 11) en visant les savants qui, cherchant à tout expliquer, méconnaissaient les limites de la raison et du raisonnement. »

C’est aussi, et surtout, nous assure-t-il dans un très riche chapitre final, pour répondre à la volonté de restituer « le vécu de l’expérience collective généralement désignée sous le nom de "révolution" ». Et qu’il fasse in fine référence à un livre qui nous est cher, n’est certes pas pour nous déplaire : « Car, si la Bolivie contemporaine présente bien un intérêt sociologique, c’est plutôt parce qu’elle déplace les angles d’analyse : ainsi, on peut tout à fait défendre, comme l’écrit Charles Reeve dans Le Socialisme sauvage, des "certitudes non négociables" au sujet de "la critique de la délégation permanente du pouvoir et du principe d’autorité qui lui est indissociablement lié" pour voir dans quelle mesure la construction de l’État bolivien a favorisé la logique d’un parti au détriment de celle des organisations sociales, tout en admettant que les zones d’“économie alternative”, les “zones autonomes” ou les “communs anticapitalistes” représentent peu et ne dérangent en rien la production du profit, comme le montrent encore les difficultés des coopératives d’eau et, plus généralement, les faibles développements de l’économie plurielle – au moins tant qu’elles ne font pas l’objet d’un soutien qui matérialise le projet politique dans lequel elles s’inscrivent. »

Jeunes radicaux adeptes du clic comme principal accès au monde, ou vieux rats de bibliothèque rêvant toujours de changer la vie, il ne faut pas vous laisser décourager par la taille de l’objet (plus de 700 pages, 1004 notes) et par les 24€ de son prix : que vous en fassiez l’emplette chez votre libraire indépendant, ou la cible d’une réappropriation populaire à la Fnac ou chez Cultura, ou que vous persuadiez votre bibliothécaire préférée de le commander, vous ne perdrez pas votre temps à vous y perdre pour mieux vous retrouver dans ses interrogations majeures.

S.Q.

Bonnes feuilles :

Lignes de fuite

Lorsque tout autour de soi semble à bout de souffle, les horizons lointains de l’Altiplano offrent encore des lignes de fuite, indéfinies et incertaines, mais qui entrouvrent les promesses d’autres devenirs. C’est en parcourant les routes caillouteuses qui s’élèvent vers les hauts plateaux, vers les cimes blanches et brûlées des cordillères alentour, que surgit parfois l’impression, fugace, de pouvoir échapper à la crise, multiforme et accélérée, des modes d’existence contemporains. Au détour d’un virage, on tombe sur des troupeaux de lamas, hautains et méfiants. Et, s’ils se dérobent à tout contact, le regard peut quand même suivre leur course silencieuse, qui se perd dans les réverbérations du soleil sur les pentes de la cordillère Royale. « Tout ce qu’on apprend d’eux est en leur faveur, notait déjà Paul Morand ; le lama réclame un sol maigre, une herbe pauvre, un air rare ; dans les paysages gras, les terrains bas, il meurt. Les privations sont sa joie : c’est un mystique que la richesse tue ; c’est le seul être vraiment heureux à ces hautes altitudes. »

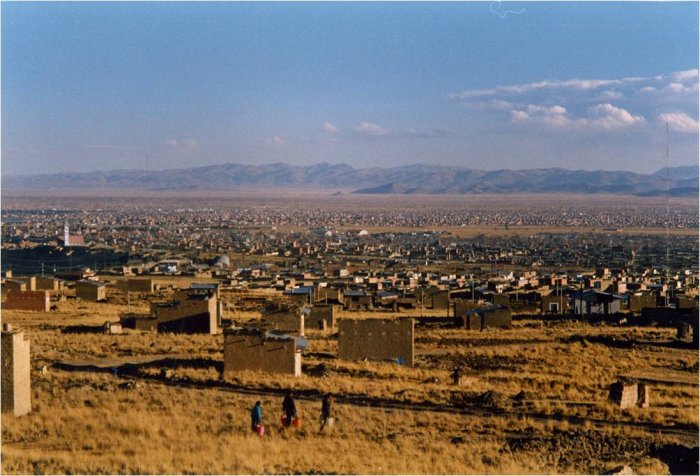

L’Altiplano a cette beauté troublante des terres arides où chaque parcelle cultivée, chaque habitation est une victoire contre le froid et la faim. On peut avoir rêvé de forêts tropicales, sombres comme le Bornéo de Joseph Conrad ou foisonnantes comme les îles de Saint-John Perse, et se retrouver là, fasciné par ces espaces presque infinis dont le silence vient de l’absence apparente de vie, d’hommes et de femmes, de villages. Même dans les périphéries tentaculaires de la ville d’El Alto, qui déversent leurs maisons en torchis vers le plat pays aux routes rectilignes, vers les montagnes septentrionales ou vers le ravin abrupt marquant la frontière de La Paz en contrebas, il y a ce sentiment d’absence et d’errance du voyageur qui tente encore de rencontrer ce qui fait société, parce qu’il a, tout simplement, manqué sa cible. Et s’il se veut, en plus, sociologue, il s’aperçoit longtemps après que, d’une certaine manière, la construction de son objet d’étude n’est jamais que la correction, lente et laborieuse, des impressions premières et de l’aventurisme à coup sûr fantasmé sans lequel il n’aurait pas fait un pas hors de chez lui.

Les lignes de fuite de l’Altiplano sont loin d’être faciles à suivre. Au début, on ne voit que le vide ; mais, une fois passé les frontières invisibles d’une organisation collective dont on ne saisit souvent que le pittoresque, on accède aux excroissances d’une vie sociale tout entière orientée, entre exode rural et exils urbains, vers des périphéries qui offrent l’espoir de s’approprier, sans eau ni électricité, un bout de terrain à soi. L’activité débordante et chaotique d’une économie familiale qui prolifère dans les plis d’un capitalisme dérégulé s’articule à l’organisation des comités de quartier, où la discipline collective pallie l’absence d’État. Dans les mondes ruraux et les périphéries urbaines, où la survie quotidienne est liée à des formes d’autogouvernement qui ne se réduisent pas à la sphère économique, cette prolifération de communautés reste cependant la première source de fascination – et de motivation de l’enquête.

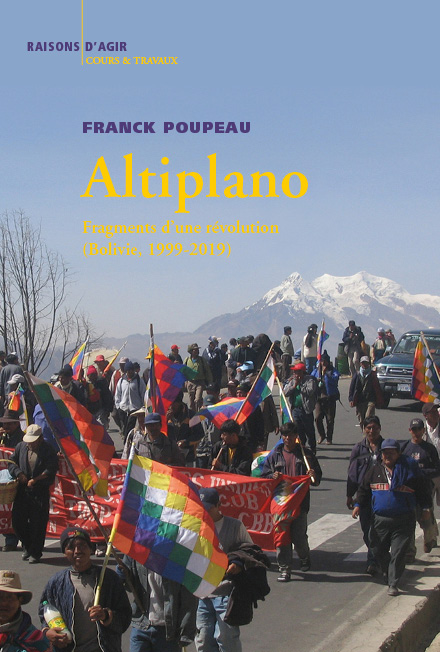

Ces lignes de fuite à travers l’Altiplano ramènent toujours, inexorablement, à la politique. Elles font resurgir le spectre des rébellions passées, les troupes de Túpac Katari en route pour La Paz au xviiie siècle, la révolte en 1899 de Zárate, « le redoutable Willka », les milices de la révolution nationale de 1952 et leur quête de citoyenneté égalitaire, les marches des travailleurs des mines et des communautés aymaras contre les gouvernements autoritaires des années 1960-1970, ou plus récemment les « guerres » de l’eau et du gaz menées de 1999 à 2005 par les quartiers dressés contre les politiques néolibérales et leurs tentatives de spoliation des richesses naturelles. Ces spectres permettent au visiteur étranger, chercheur de passage ou résident installé, de ne pas s’arrêter au folklore des danses traditionnelles, des robes bouffantes et des cuivres soufflés à pleins poumons par les orchestres des innombrables processions religieuses où l’alcool coule à flots. Ils incitent aussi à se défaire du misérabilisme spontané qui s’attache au spectacle de gamins ou de vieillards aux vêtements élimés et poussiéreux, aux joues brûlées par le soleil, pour tenter non de connaître véritablement, mais de ressentir un tant soit peu ce que suppose vivre sur ces plaines immenses, où l’assignation au village, à la communauté, à la parcelle cultivée n’est pas incompatible avec de multiples mobilités – l’Altiplano est sans arrêt sillonné de bus, minibus et autres camions, où s’entassent les passagers avec leurs ballots de marchandises et de récoltes familiales. L’adaptation au milieu naturel y relève moins d’une révérence mystique à la Terre mère, la Pachamama*, que d’une lutte sans cesse recommencée, jour après jour, contre le vent et le gel, la sécheresse et l’usure des terres, la mauvaise qualité des plants et les maigres bénéfices réalisés sur les marchés urbains.

Siège des insurrections populaires, l’Altiplano est aussi le lieu des défaites, des espoirs meurtris et des soulèvements écrasés dans le sang. Dernier épisode en date, la destitution forcée d’Evo Morales, en novembre 2019, suivie des massacres de Sacaba (près de Cochabamba) et Senkata (à El Alto), renvoie évidemment à une longue histoire de répressions et de gouvernements autoritaires – la Bolivie n’est-elle pas réputée pour avoir connu, en Amérique du Sud, le plus grand nombre de coups d’État ? Mais la débâcle finale de cette inédite tentative de « changer le monde en prenant le pouvoir » s’explique autant par les assauts d’une droite revancharde, qui a fait de la « récupération de la démocratie » un slogan bien commode pour masquer ses méthodes d’intimidation, que par les propres contradictions d’un système de gouvernement dont la seule priorité semblait être devenue de se perpétuer, à tout prix.

1999-2019 : deux décennies à sillonner les périphéries de l’Altiplano pour tenter de comprendre la logique politique de ces insurrections populaires, devenues expérience de gouvernement sans précédent, en termes de durée et stabilité. Non pas dans l’illusoire effort d’en « tirer les leçons », comme le font les experts de la recherche appliquée à grand renfort de financements des agences scientifiques ou des organisations internationales, mais pour en reconstituer la trame, les accomplissements et les moments perdus ; pour retracer la force d’un mouvement contestataire arrivé au pouvoir sans doute un peu trop vite et qui d’emblée s’est trouvé confronté à une logique contradictoire : assurer le changement avec les outils mêmes que l’insurrection avait récusés, à savoir la construction d’un État fort, devenue prioritaire par rapport à tout autre objectif social, et notamment par rapport à l’institutionnalisation d’un domaine commun autour des formes d’auto-organisation et d’autogouvernement dont le mouvement s’était initialement nourri.

Ce livre retrace donc un parcours de recherche qui a accompagné cette occasion historique pour tenter d’en comprendre les raisons et les logiques multiples, sans pour autant prétendre en livrer un récit linéaire et tout à fait cohérent : parce qu’il part des espaces périphériques et de leurs modes de politisation spécifiques, il prétend présenter d’autres visions, plus modestes, du très officiel « processus de changement » engagé dans le pays ; avec cependant l’objectif de ne pas s’en tenir à une narration « par en bas », car, comme le dit Gérard Noiriel à propos de l’histoire globale, on ne peut pas étudier un processus sociopolitique « en ne reprenant à son compte que le point de vue des vaincus », sous peine de « laisser dans l’ombre des formes oubliées du malheur social ». Et, « plutôt que d’adopter le point de vue des dominés », il faut privilégier « l’analyse de la domination entendue comme l’ensemble des relations de pouvoir qui lient les hommes entre eux ». La Bolivie offre l’occasion de véritablement mettre à l’épreuve le projet d’une telle sociologie de la domination, capable de tenir ensemble la vision subalterniste des mobilisations et l’analyse institutionnelle des politiques hydriques.

Pourquoi la Bolivie ? Le plus simple serait de dire qu’elle constitue un « laboratoire » des transformations sociales, économiques, culturelles et politiques provoquées par le néolibéralisme, mais cette réponse n’est pas vraiment satisfaisante. Certes, le pays présente une échelle d’observation plus accessible que bien d’autres (Argentine, Brésil, etc., pour ne citer que l’Amérique latine), et les villes de La Paz et d’El Alto, qui constituent le cœur des enquêtes présentées ici, sont sans doute plus abordables que les « métropoles XXL » de nombre de pays des Sud. La Bolivie s’inscrit aussi dans une temporalité spécifique : le rôle avant-gardiste des luttes sociales renvoie à la permanence et à l’ancrage historique de structures organisationnelles et de formes de politisation très fortes ; les mouvements syndicaux, dans leurs composantes rurale, minière ou urbaine, y ont sans doute été moins soumis à l’emprise d’un parti ouvrier qu’ailleurs. Dans un pays marqué par le pouvoir militaire, le mouvement social tire sa force propre autant de l’héritage contesté des dominations coloniales et postcoloniales que du jeu des alliances et des renversements de gouvernement. La fascination exercée par le cycle de protestations des années 2000, et par leurs débouchés politiques, n’explique cependant pas tout.

C’est sans doute l’historien James Dunkerley qui a le mieux décrit cette force particulière du politique, à propos d’un autre événement marquant de l’histoire contemporaine du pays : « De toutes les révolutions postérieures à la Seconde Guerre mondiale et qui ne sont pas parvenues à abolir le capitalisme, la révolution de 1952 en Bolivie a montré le plus grand degré de politisation prolétarienne, et la plus importante mobilisation des masses. Le pays continue d’être le maillon faible de la chaîne du capitalisme international, du fait aussi bien de l’abjecte pauvreté de son peuple que des difficultés extrêmes rencontrées pour contrôler les réactions à cette pauvreté. C’est pour cette raison que la Bolivie est devenue, pour certains cercles, le prototype même de l’anarchie politique ; et, pour d’autres, un lieu d’attentes politiques immenses… La peur que tout cela ne conduise finalement qu’à un autre coup d’État militaire ne peut être complètement évacuée. Mais ce qui est certain, c’est qu’une alternative politique – un massif mouvement vers le socialisme – y est profondément implantée et continue de constituer une option toujours aussi vitale. En aucun autre pays d’Amérique latine, et peut-être même du monde, ne se perçoit aussi facilement l’émergence d’une telle transformation à partir d’un processus de libération nationale. » En dépit de leurs traits communs, le projet socialiste qui anime Evo Morales lorsqu’il arrive au pouvoir, en 2006, à la tête d’un parti dénommé Movimiento al Socialismo-Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP*, ou MAS*), n’est évidemment pas le même que celui qui, selon Dunkerley, a chamboulé le pays plus d’un demi-siècle plus tôt. Et, s’il se présente aussi comme une révolution, il s’inscrit dans la longue durée d’une refondation profonde du pays. En ce sens, les quatorze années de l’expérience de gouvernement du MAS et d’Evo Morales, à la suite d’un ample et radical cycle insurrectionnel, constituent un moment historique comparable à nombre de bouleversements révolutionnaires qui se sont produits, dans les Amériques et dans le monde, depuis plus de deux siècles.

Reconnaître l’importance de cette séquence historique, que je fais commencer non avec le succès de l’élection présidentielle de 2005, mais avec le renouveau des luttes sociales en 1999, ne signifie pas pour autant adhérer à une vision enchantée du « processus de changement », en premier lieu parce qu’il se caractérise par une contradiction fondamentale : cette révolution « par en bas », portée par des formes d’autogouvernement (communautaires, syndicales, vicinales, etc.) et par des revendications populaires (indigènes, nationalistes, anticapitalistes, etc.), a permis une conquête électorale du pouvoir, qui s’est traduite, « par en haut », dans une dynamique de transformations de grande ampleur, aussi bien économiques que juridiques ou culturelles. La construction déjà évoquée d’un État fort avait pour objectif de redistribuer les richesses, principalement issues de l’exploitation des ressources naturelles, mais aussi de réhabiliter les populations indigènes, encore largement discriminées dans le pays. Un État peut-il se consolider en se dépossédant de ses attributions en faveur des formes d’auto-organisation qui ont originellement impulsé sa dynamique politique ? Peut-il notamment leur déléguer la gestion des ressources naturelles, sur les résultats de laquelle repose une grande partie de son pouvoir ? Inversement, les structures de base sont-elles en capacité d’assumer le processus d’industrialisation nationale qui accompagne la construction de l’État ?

Au-delà des débats sur l’analyse immédiate d’un supposé échec ou d’une supposée réussite des expériences de gouvernement (2006-2019) sur lesquelles a débouché le cycle insurrectionnel (1999-2005), il s’agit de redonner à ce processus son épaisseur historique. Peut-il échapper à la verticalité de la délégation politique ?