Ainsi, bien que l’invasion du « monde réel » par des morts-vivants mangeurs d’humains ne soit probablement pas pour demain, les zombies existent par la capacité de notre imaginaire à façonner notre environnement. Nous voyons le monde à travers des filtres nous permettant de découper et classer les réalités qui se présentent à nos sens. Aujourd’hui, pour beaucoup d’habitants des pays occidentaux et même au-delà, les zombies appartiennent à la grille de lecture, plus ou moins consciente, que nous appliquons à notre environnement.

Les figures imaginaires en général et les zombies en particulier ne sont pas des objets d’étude triviaux, mais un moyen précieux de scruter l’inconscient des sociétés contemporaines, saturées d’images de fiction.

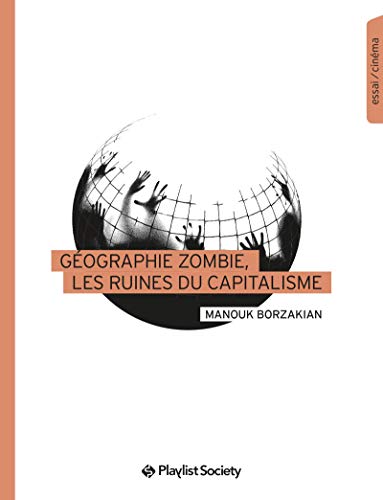

C’est nanti de cette forte conviction, exprimée dans les premières lignes de son « Géographie zombie, les ruines du capitalisme », conviction qui rejoint assez largement, me semble-t-il, celle de la plupart des autrices et auteurs des éditions Playlist Society (où l’ouvrage est paru en mai 2019), que Manouk Borzakian est parti à l’assaut non pas tant d’une histoire contemporaine du zombie (qui était davantage le propos du captivant « Invasion zombie » d’Antonio Dominguez Leiva, en 2013) que d’une véritable géographie, analysant les espaces et les formes du lien à l’espace qui caractérisent le cinéma (et les séries) de zombies dans la période (relativement) récente.

La géographie servira de fil rouge aux pages qui suivent. Telle qu’elle s’est développée depuis environ un demi-siècle dans les 20 universités européennes et nord-américaines, cette discipline part du principe que notre relation au monde passe par nos interactions avec des lieux : tous les aspects de notre existence sont spatiaux. L’espace est une dimension incontournable de la condition humaine, non seulement dans sa dimension matérielle, mais aussi à travers des symboles et des croyances : il existe des lieux lointains ou proches, interdits ou autorisés, attirants ou repoussants, beaux ou laids, inquiétants ou rassurants, faciles d’accès ou reculés… Si l’on imagine deux maisons construites selon des plans identiques et avec le même matériel, l’une dans un quartier chic de Londres et l’autre dans la campagne thaïlandaise, ce sont deux objets distincts, car indissociables de leur environnement, mais aussi des modalités de leur appropriation par des populations différentes. Comme pour les autres réalités peuplant notre monde, le contexte participe à déterminer le statut de ces deux maisons, leur valeur économique et affective, leurs usages possibles, leur beauté même. En d’autres termes, l’espace ne se résume pas à un support neutre sur lequel évolueraient les individus et les groupes. Il entretient une relation circulaire avec les sociétés. D’une part, ces dernières transforment leur environnement en fonction de leurs croyances, de leurs techniques, de leur organisation politique, de leurs attentes, ainsi que de toutes sortes de tensions et de contradictions qui les traversent. D’autre part, cet environnement influence en retour pratiques et croyances, participe à les expliquer et les consolider à toutes les échelles. En résumé, pour le géographe Bernard Debarbieux, « l’espace sous toutes ses formes participe de la définition même des pratiques sociales et de leur signification ». (…) Interroger les films de zombies sous l’angle de la géographie, c’est se demander ce qu’ils nous disent du rapport des sociétés occidentales à leur environnement et de l’évolution de ce rapport depuis une cinquantaine d’années.

{}

L’essentiel de l’analyse s’appuie sur dix réalisations : le « Vaudou » (1948) de Jacques Tourneur et le « Je suis une légende » (1964) de Ubaldo Ragona et Sydney Salkow sont plutôt là pour mémoire voire en tant que témoin de comparaison , tandis que trois George A. Romero (« La nuit des morts-vivants » en 1968, « Zombie » en 1978 et « Le territoire des morts » en 2005), aux côtés du « 28 jours plus tard » (2002) de Danny Boyle, du « Bienvenue à Zombieland » (2009) de Ruben Fleischer et du « The Last Girl : Celle qui a tous les dons » (2016) de Colm McCarthy, ainsi que les neuf saisons de la série « The Walking Dead » (2010-2019) de Frank Darabont et Robert Kirkman, ainsi que le documentaire « Doc of the Dead » (2014) d’Alexandre O. Philippe, sont tous mis à contribution de manière significative.

Ce corpus principal (qui est celui rappelé en fin d’ouvrage) est toutefois très largement complété par des analyses ou des exemples renvoyant à « L’armée des morts » (2004) de Zack Snyder, au « Shaun of the Dead » (2004) d’Edgar Wright, à la série « Dead Set » (2008) de Charlie Brooker, à la série spin-off « Fear the Walking Dead » (2015) de Robert Kirkman et Dave Erickson, au « 28 semaines plus tard » (2007) de Juan Carlos Fresnadillo, à la série « iZombie » (2015) de Rob Thomas et Diane Ruggero-Wright, à la série « In the Flesh » (2013) de Dominic Mitchell, au « Resident Evil » (2002) de Paul W.S. Anderson, à la série « Z Nation » (2014) de Karl Schaefer et Craig Engler, au « World War Z » (2013) de Marc Forster, au « Je suis une légende » (2007) de Francis Lawrence, au « Chronique des morts-vivants » (2007) de George A. Romero, au « Resident Evil : Extinction » (2007) de Russell Mulcahy, au « Dernier train pour Busan » (2016) de Yeon Sang-ho, à la série « Silent Night, Zombie Night » (2009) de Sean Cain, au « The Battery » (2012) de Jeremy Gardner, ou même au « Attack of the Lederhosenzombies » (2016) de Dominik Hartl.

Le zombie incarne ainsi, depuis les années 1990 et 2000, une multiplicité de menaces réelles ou supposées, de la déchéance sociale individuelle aux pandémies, en passant par les masses migratoires en provenance des pays du Sud. Il accompagne la résurgence mise en évidence, notamment par le philosophe Étienne Balibar, de la question de la race sous des formes renouvelées et diversifiées, et donc de nouvelles manifestations du racisme. En un mot, le zombie trahit la peur renouvelée d’un Autre aussi proche que différent, dont l’irruption interroge les fondements de nos sociétés. Les deux visions de l’altérité zombie, celles du cinéma indépendant et du cinéma à plus gros budget, renvoient à deux manières opposées d’envisager la mondialisation et l’une de ses facettes, les interactions culturelles.

Le décryptage socio-politique entrepris ici par Manouk Borzakian s’appuie logiquement sur les travaux de nombreux géographes, sociologues et anthropologues contemporains, tout particulièrement les travaux ayant trait à l’organisation de l’espace, de l’habitat et de l’urbanisme dans son rapport à l’autre. Bien que court (110 pages), l’ouvrage fourmille d’exemples et d’incises souvent très adroites pour saisir certains éléments isolés du paysage zombie et les relier à des thématiques plus enveloppantes. On profitera de l’occasion pour rappeler l’importance et la pertinence, du côté littéraire cette fois, du « Zone 1 » de Colson Whitehead, sans doute la plus vertigineuse, poétique et politique mise en scène d’un phénomène zombie dans la culture contemporaine, qu’elle soit écrite ou filmée. Par la variété de ses références en sciences humaines et par le volume de son corpus pop culturel, « Géographie zombie » est ainsi une lecture précieuse pour toute amatrice et tout amateur de lecture politique des cultures contemporaines.

{}

Une fois opéré ce travail consistant à donner du sens aux objets qui nous entourent, l’environnement devient porteur de « prises », dont les individus et les groupes peuvent se saisir dès lors qu’ils les perçoivent comme telles. Le géographe Augustin Berque illustre cette notion de prise avec l’exemple d’une aspérité dans un rocher. C’est une réalité objective, mais elle ne prend le sens de prise que pour l’amateur d’escalade qui pourra et saura la repérer et y caler son pied pour progresser dans son ascension. Le monde qui nous entoure regorge de ces prises et chaque individu apprend, durant sa socialisation, à les repérer et s’en saisir.

Les films de zombies décrivent le processus inverse. Les prises qu’offre normalement l’environnement font défaut, le milieu cesse de générer du sens. À l’espace en friche, témoin de la naissance d’une société par la construction d’un territoire – dont les westerns proposent un récit glorieux –, succède un espace en ruines, offrant peu de possibilités de réappropriation, et témoignant de l’effondrement de la civilisation. Un fossé se creuse entre l’usage attendu des objets et des lieux, et le danger nouveau qui les caractérise, ou éventuellement la fonction inédite qui leur est attribuée par défaut – comme les camions interdisant l’accès au centre commercial de Zombie ou les caddies obstruant l’escalier de 28 jours plus tard. Le territoire, conquis par un groupe social, cède la place à une étendue, c’est-à-dire un espace homogène, dépourvu de sens et presque uniformément dangereux.

x

{}