C’est bien elle, ce ne peut être qu’elle, la grande voix de la Bouche d’Ombre qui, depuis les arrière-fonds de la mort, aura, pour l’essentiel, dicté à Walter Benjamin les soixante-treize Sonnets écrits entre 1915 et 1925, à la suite du suicide de son ami Fritz Heinle et de sa compagne Rika Seligson en 1914.

De Fritz Heinle nous ne saurons rien, aucun de ces détails mémoriels que semblent vouloir promettre les pierres tombales : « Mon ami, ton existence m’a échappé » [sonnet 34].

Alors ? Alors il faut prendre au pied de la lettre les quelques mots de l’exergue qui, de la main de Walter Benjamin, ouvrent le livre. Ils donnent l’unique clef qui permette d’entrer : « Fritz Heinle était poète, et le seul avec qui je n’eus pas de rencontre “dans la vie” mais dans sa poésie. Il est mort à dix-neuf ans, on ne pouvait le rencontrer autrement. »

En préalable au recueil le point-source est donné par la citation intégrale de la dixième strophe de Patmos, où Hölderlin exprime son interrogation [son décontenancement ?] devant la non-immortalité de la beauté et le mépris ou l’indifférence de Dieu.

Chacun des Sonnets est le lieu et le moment d’un rendez-vous entre l’ami et l’ami sous l’horloge de la mort : « Dans l’arrêt des étoiles la saison regarde/ Depuis la citerne miroitante de ta mort » [sonnet 2]. Nul pathos : « Je suis le timonier de la vie calme » [sonnet 15], mais de constantes plongées pour maintenir au jour, par la poésie et par elle seule, ces adresses intimes à l’ami : « Cœur suspendu sur des fonds insondables » [sonnet 48], et aussi : « Dans les discours murmure encore la rumeur du fleuve » [36]. Parfois Walter Benjamin semble s’adresser par un tutoiement direct à Fritz Heinle : « Si tu te refuses aux ivresses de l’errance » [57] (sans que l’on puisse savoir vraiment s’il ne s’adresse pas également à lui-même), alors que dans d’autres Sonnets il parle de son ami comme s’il était là. Ainsi, cette confidence inouïe, qui ferait oublier que Fritz Heinle est mort, et nous rappelle que par décision inaugurale, pour Walter Benjamin, il n’est pas disparu : « Dans ton corps mon amour est sculpté. »

De l’escamotage existentiel de Fritz Heinle, Walter Benjamin fait surgir une vie, des espaces, des jours et des heures où rencontrer son ami. Une étrange joie, une sorte de béatitude d’outre-mort émane parfois de ces retrouvailles sépulcrales : « Et quand il fut midi toute la lumière s’est / Avec les heures trouvée dans sa tombe » [47].

Qui entreprend, comme sur les pas d’Orphée, de se risquer dans les jardins de la mort à la recherche de l’ami perdu doit, à défaut de plan, se doter d’un véhicule susceptible d’en parcourir l’immensité – mais aussi d’en revenir. Le sonnet a été pour Walter Benjamin cet engin fiable dont la robustesse s’est au cours des siècles éprouvée. Son apparente désuétude fait aujourd’hui encore son charme. Mais alors que déjà en 1915 la modernité en avait débouté la forme, le sonnet a permis à Walter Benjamin de mener une aventure que je crois unique dans l’histoire de la poésie : une expédition destinée à réaliser l’espérance immémoriale de communiquer avec un mort aimé. Les dieux, ici, sont convoqués (tant ceux de l’Olympe que celui de la Bible) autour de ces échanges par la poésie avec l’âme d’un mort : « Si ta main une dernière fois remontait / De la tombe et se penchait sur mes mots » [30]. Il faut le savoir : les quatorze vers des sonnets qui conduisent ce parcours initiatique ne sont pas moins escarpés que ne le sont les marches d’Igitur. Chacun porte en lui-même le mode opératoire d’une descente aux Enfers et d’une remontée, tant une catabase qu’une anabase.

Je n’invente rien. Le deuxième quatrain du sonnet 51 est des plus explicites : « Les deux strophes qui m’emportent / Sont cette marche serpentant sur la roche / Où la quête d’Orphée s’aveugle peu à peu / C’est la clairière où séjourne Hadès. » Et l’ultime sonnet, le soixante-treizième, célèbre, en les confondant, l’offrande vitale qu’il fait aux dieux, et la forme poétique rigoureuse que Walter Benjamin s’est donnée pour improviser. Que le lecteur pas à pas le rejoigne.

Le livre [2], bilingue, est précédé d’un essai d’Antonia Birnbaum et suivi d’une postface du traducteur, Michel Métayer. L’essai traite de la « traductibilité » et de la « parenté des langues » [ces termes sont de Walter Benjamin]. La post-face de Michel Métayer aborde la grande affaire de l’enracinement de la poésie dans la langue. Je ne puis à cet égard que me tourner de loin, comme devant une lame de fond, vers la définition singulière de Pierre Mac Orlan : « La poésie est l’élément documentaire du mystère social [3]. »

Mais ces deux textes savants, quels que soient les mérites que l’on trouvera à leurs efforts d’élucidation, m’ont paru vouloir implicitement couler la parole de Walter Benjamin dans le bronze de la maîtrise. À les suivre, le philosophe Walter Benjamin savait par avance ce qu’il allait dire, et comment il l’allait dire. Il n’aurait pas risqué d’encanailler sa pensée dans les tripots de la soudaineté où ne triomphent que les martingales les plus vacillantes – comme celle dont s’illuminent pourtant [et semblent même porter la formule] ces vers du sonnet 12, par exemple : « Point de tristesse loin de ce chant / En lui sont comme tissés l’étoile et l’animal… »

À l’issue de l’introduction qui s’achève page 21, la numérotation des pages change : elle repart de 1 pour adopter, très judicieusement [cela n’avait jamais été fait, je crois], celle de la succession de tous les Sonnets en un seul bloc d’« obscure clarté ». Et la pagination conventionnelle reprend son cours au-delà du soixante-treizième et dernier sonnet 4.)

Les vers sont souvent interrompus en leur milieu et ajourés par des blancs conformes à ceux du manuscrit. Cette sorte de césure marque peut-être une respiration, une hésitation, une attente, voire parfois un saut dans le vide qui entraîne une bifurcation soudaine et déroutante du sens.

Il m’est difficile de juger sans outrecuidance [je ne connais pas l’allemand] de la pertinence de la traduction. Elle m’a paru dans un premier temps concéder à la mode de la littéralité, au risque de donner en français une impression de préciosité. Ainsi Michel Métayer traduit le deuxième vers du sonnet 21 : « Ward ich wie Sterbende ins Schiff entrissen » par « Je fus ainsi les morts emporté vers la nef ». Si ainsi que eût été bien laid, il me semble que « Je fus comme les morts » n’aurait pas fait insulte à la germanité. Mais ces maigres reproches, dont je suis, je l’ai dit, mal assuré, ne nuisent pas au pouvoir d’intromission des poèmes traduits, et ne doivent pas amoindrir le courage et la ténacité qu’il fallait pour ramener en français ce continent égaré.

L’héroïque traducteur n’a pas tenté de façonner un équivalent français aux rimes allemandes des Sonnets, mais il a su trouver un rythme interne, un son particulier, dont je ne puis dire s’il est à n’en pas douter celui de Walter Benjamin, mais qui m’a conduit, emporté par ma lecture, à poursuivre par quelques vers de résonance le tercet final.

Ainsi irradie et se prolonge encore plus longtemps en moi, après tant de lectures, l’admirable sonnet 12 [déjà évoqué]. Je me plais, au point où j’en suis, à le citer sans commentaire, afin de ne pas troubler le bruit des ombres qui l’accompagnent et le suivent :

Un jour du souvenir et de l’oubli

Rien ne restera qu’un chant à son berceau

Qui ne trahirait rien et qui ne tairait rien

Un chant sans mot que les mots ne mesurentUn chant qui monterait des tréfonds de l’âme

Tels de la terre liserons et cressons

Telles les voix dans les orgues des messes

En ce chant se blottirait notre espoirN’est point de baume hors de ce chant

Point de tristesse loin de ce chant

En lui sont comme tissés l’étoile et l’animalEt mort et amis sans différence

En ce chant vit toute chose

Tandis que le pas du plus beau en lui marchait.

J.-C. S.

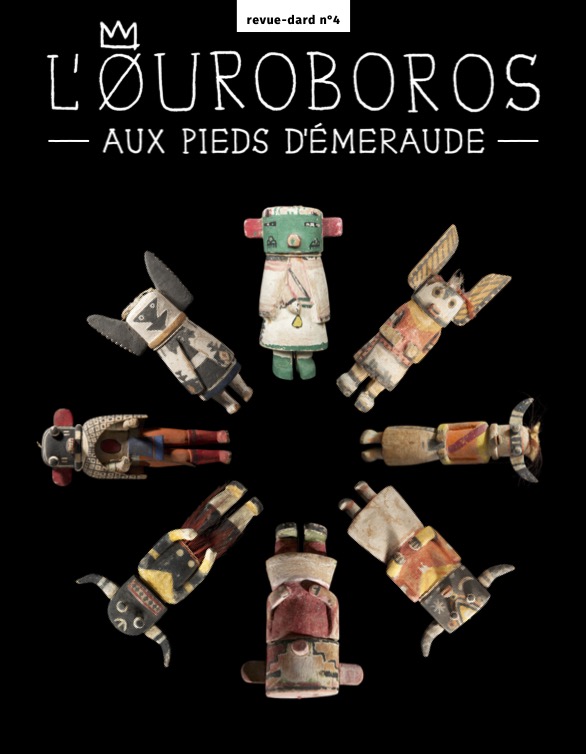

Cet article est extrait de l’excellente revue Ouroboros dont le 4e numéro vient de paraître. Nous publions ci-dessous un second extrait, la présentation du chapitre « Les idées et les actes » par Dietrich Hoss.

Action !

par DIETRICH HOSS

Ce chapitre s’ouvre avec la présentation d’une incitation artistique à la réflexion, accessible à tous, sur ce qui est mis à l’ordre du jour dans les mouvements et explosions des dernières années : « rêve générale » contre la dystopie d’un monde sans alternative, pavés contre lingots d’or ! C’est à cela que nous invite le graphiste Gérard Paris-Clavel dans sa belle exposition « Avec », une documentation des années d’accompagnement des luttes dans la rue avec ses affiches, tracts et autocollants.

Ensuite nous poursuivons nos recherches sur ce qui est dans notre entendement aussi un rapprochement entre l’idée et l’action, l’édition des revues qui font sortir l’activité professionnelle de la pensée, scientifique ou théorique, voire la création artistique, des espaces fermés avec l’ambition d’alimenter la critique en acte. Après la présentation de la revue Minotaure dans le dernier numéro, nous avons saisi cette fois-ci l’occasion de montrer ce qu’était la revue Documents. L’éditeur Nouvelles Éditions Place vient d’éditer en facsimilé l’intégralité des numéros des deux années de vie de cette revue, 1929 et 1930. Documents avait, quelques années avant Minotaure, affiché un large éventail pluridisciplinaire : « Doctrines, Archéologie, Beaux-Arts, Ethnographie ». Dirigée par Georges Bataille, la revue pouvait – également comme Minotaure – compter avec des collaborateurs de la mouvance surréaliste et ses alentours : Robert Desnos, Michel Leiris, Roger Vitrac, Max Ernst, Salvador Dali, André Masson, Pablo Picasso entre autres. Une personnalité d’une importance particulière, aussi bien pour l’orientation théorique de la revue que l’organisation de la rédaction au quotidien, était l’Allemand Carl Einstein qui résidait en France depuis la fin des années vingt. Durant toute sa vie, l’activité artistique et théorique et la participation aux luttes révolutionnaires ont été intimement liées. En 1918-1919 il avait milité dans les mouvements spartakiste et dadaïste. En 1936, il est l’un des premiers étrangers à rejoindre les milices pour la défense de la république espagnole. Pendant les trois années de la guerre civile, il est d’abord combattant de la colonne Durutti, ensuite expert militaire dans l’armée populaire.

Dans leur « prologue », Jean Jamin et Cyrille Zola-Place, en guise d’introduction à la réédition, donnent des indications bien précises sur le profil particulier de la revue : « Sous la férule de Bataille et de son “bas matérialisme”, la revue s’aventurait sans vergogne vers les côtés généralement dédaignés ou dépréciés de la nature humaine, en l’occurrence vers ses côtés tourmentés, hétéroclites obscurs, sinistres, impurs, nauséabonds, ou tout simplement banals, triviaux, si ce n’est insolites… ». « Le gros orteil », titre d’un article programmatique de Georges Bataille, accompagné de quelques photos de cette partie humble du corps humain, deviendra le symbole de cette dimension de la revue.

Dans ses souvenirs, évoquant son amitié avec Roger et Élisabeth Vailland, Bernard Chardère nous fait voir que le passage à l’acte, le plus noble soit-il – la Résistance, la lutte contre la misère sociale –, ne pourra se dispenser d’un débat d’idées. Le silence qui bloque le va-et-vient entre réflexion et action, est mortifère pour les deux. « Nous aurions dû parler. » Nous devons toujours parler !

Il y a maintes formes d’expression de l’énergie libératrice à travers le mouvement corporel, individuel ou collectif. Dans le dernier numéro de L’Ouroboros, il a été fait allusion au théâtre. Dans ce numéro est mise en avant la danse. Le danseur et chorégraphe Boris Charmatz donne à voir, dans son discours à l’occasion de la prise de direction du Tanz Theater Wuppertal, sa vision d’une forme d’implantation de la danse dans la vie de la ville et au-delà, comme « un art du vivre-bouger-penser ensemble », car « on a besoin de se projeter, en tant que société, comme un peuple dansant, un ensemble disparate de corps qui dansent pour abolir un instant des distances sociales ».

C’est dans un élan de ce genre qu’avait déferlé, face à la chape de plomb de mesures anti-Covid, en France et ailleurs, la vague de flash-mob « Dansons encore ». D. H.