C’est la conjugaison qui m’avait guidée. Comme dit le poète Jack Spicer : c’est mon vocabulaire qui m’a fait ça. Je ne pouvais pas dire : maintenant c’est fini, mais j’entendais plutôt que c’était fini – la conjugaison donnant une perspective ou l’esprit d’une pensée qui n’était pas encore tout à fait élaborée mais proche, patiente, la pensée de la fin de quelque chose qui devait signifier le début d’une autre. Ça n’était pas forcément une bonne nouvelle, parce que j’allais me retrouver avec des impressions que je n’arriverai peut-être plus à rapporter à celles des autres, des impressions que peut-être d’autres avaient eu et qu’on avait partagé sans y faire attention. C’était fini, la catastrophe, le désastre. Ils avaient écrit des mots dans ma tête, j’avais trouvé un rythme pour raconter ça, ça rendait le réel presque harmonieux. Et puis les mots ont arrêté d’affluer progressivement, on m’avait coupé le robinet collectif de l’inconscient traumatique, je marchais dans la rue complètement abandonnée du langage et des gens. Les gens aussi s’étaient peut-être abandonnés en route, c’était mon hypothèse, ma métaphysique du moment : au fond, je ne comprenais pas comment les gens vivaient, comment chacun était sorti de chez soi, comment chacun était revenu. Ma lisibilité des choses s’était fragmentée en opinions à court terme, les opinions naissaient très vite et on oubliait très vite. A la synchronisation des vies dans le grand corps pandémique avait succédé une réalité autrement massive, qui donnait l’impression qu’on savait déjà ce qui allait arriver, que c’était prévu, et en plus que c’était inévitable. L’extrême droite mondialisée, la destruction de la planète. On se fascinait pour ce destin annoncé, on se cognait contre la vitre. Le pire attirait. Mais ce on, je me disais, cet imaginaire-là n’existait pas ; pas autrement que comme médiatisation capitalistique des psychés, une sommation imaginaire dont il fallait sortir sans passer par le complotisme, sans passer par la vérité, sans passer par la foi. Un jour j’ai décidé que ça suffisait. J’avais en tête le titre d’un texte de Jacques Derrida : D’un ton apocalyptique naguère utilisé en philosophie, qui reprenait un autre titre de Kant, qui déjà s’en était pris à – comment appeler cela ? – le désir d’impressionner, de séduire, peut-être, de trop séduire par la fin des choses, qui est terriblement excitante. C’était fini la masse, la massue, le traumatisme. Il faisait jour et j’entrais dans un autre langage, où la catastrophe générale n’indiquerait plus la direction, où je refuserai de croire que les gens pensent ceci ou cela en général, je ne mettrai plus mon intuition à saisir le réel dramatique à profit, non, pas tant que je n’aurai pas retrouvé le chemin des autres, c’est-à-dire celui de la pensée, et pour le dire très vite une première fois, du communisme.

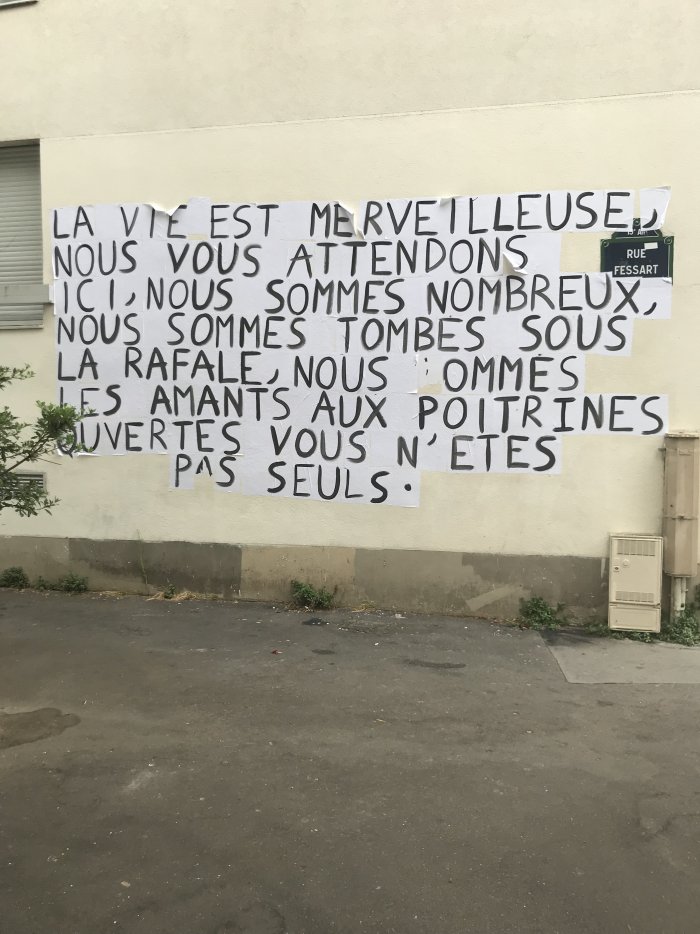

Il y avait eu un dernier rêve. Dans le rêve, la secrétaire du lieu où je travaille rentrait dans son bureau un lundi matin (sic) et trouvait des affiches d’insultes placardées sur les murs, recouvrant les photos et les dessins de ses enfants qu’elle avait accroché derrière son ordinateur. Les affiches, papiers, petits mots étranges, étaient écrits à la main au crayon à papier, ambiance lettre anonyme de délation, et l’accusaient de n’être pas vaccinée. J’avais transmis mon flashcode au travail quelques jours avant, sorti le papier déjà un peu usé et sale de mon portefeuille pour le donner à scanner aux Ressources humaines. Je travaille dans un établissement de santé où chacun s’est comporté de façon plutôt admirable pendant ces presque bientôt deux années – alors le rêve n’a pas beaucoup de raisons objectives de s’être fixé là. Pas d’autre source sans doute que l’angoisse d’être en faute, angoisse toujours accessible chez moi, angoisse de délinquance civique kafkaïenne née d’une marginalité civique congénitale que mes opinions et engagements politiques n’ont jamais vraiment guéri ; j’avais projeté cette exclusion sur la secrétaire, et accédé par le rêve à la position imaginaire de celle ou celui qui n’obéit pas, qui a dérogé au règlement sanitaire de l’institution. J’étais sensible à la violence que j’avais produite dans ce rêve, avec ces lettres qui recouvraient les photos et les dessins d’enfant, une loi qui s’écrit sur les murs par des insultes ou des gribouillis, un règlement dont on ne connaitrait jamais les limites affectives mais qui débordait, manifestement. Les papiers usés, mon attestation élimée ressemblaient de plus en plus à du brouillon, du gribouilli, du gri-gri Artaudien bientôt. Mais je ne veux pas qu’Antonin Artaud soit mêlé à tout cela, non, il ne faudra surtout rien lui dire, mais je pensais à lui avec tous ces papiers et ces dessins magiques qui s’opposaient les uns les autres des sorts et des contre-sorts. C’était fini, il n’y avait plus de catastrophe mais un combat avec des forces visibles et invisibles, réelles et imaginaires, et ça s’écrirait sur les murs. Il y avait plusieurs façons, le rêve, les dessins l’indiquaient, de se représenter la situation ; la scène, par exemple, de la secrétaire médicale non vaccinée. Il n’y avait pas d’évidence absolue dans la description de ce personnage et du rapport de force qu’il impliquait, mais plusieurs niveaux, y compris un rapport de classe, qui s’était déjà posé dans des choses que j’avais entendues concernant la vaccination et le niveau social (que c’étaient les prolétaires en majorité qui refusaient de se faire vacciner). Je voyais lentement la violence se déposer, se décomposer, s’écrire. Je décollais les pansements et les mots d’insulte du mur de la secrétaire. Oui, c’était fini maintenant. Pas comme un cauchemar, pas comme au sortir d’un cauchemar, mais plutôt comme au début d’une réalité à trois dimensions. Je ne savais pas encore ce que je voulais dire. Comme les papiers dans le bureau de la secrétaire du rêve, je voyais les pancartes des manifestations pleines d’insultes dans la rue. Des pancartes que je ne pouvais pas lire alors que je voulais sortir dans la rue moi aussi. Je pensais aux insultes, et simplement, à la nécessité de l’expression. Alors je retournais là. J’essayais de penser le rapport et le non rapport à un mouvement, c’est-à-dire que je cherchais un minimum d’identification. Je me suis dit que la secrétaire, ou l’infirmière non vaccinée pourrait être une nouvelle figure ; ce ne serait pas une figure du prolétariat exactement, ou bien d’un prolétariat volontaire, sacrificiel, un prolétariat inévitable : celui qui nait du discrédit de la politique et de la recherche d’autre chose. Cette chose qui se cherche sans se nommer, dans le refus, attend d’être relevé par une autre logique. C’est bien ce qu’ont tenté les soignants qui refusaient de s’aligner sur les réquisits vaccinaux : l’appel à une autre logique, un délai, une patience, on pourrait l’appeler, pour que la révolte contre l’ordre sanitaire imposé continue de s’appuyer à une autre révolte, qui n’est pas seulement celle de mon corps, de ma liberté, mais d’une proposition collective, d’une hypothèse supérieure en quelque sorte qui situe, si on y consent, si on s’y accorde, nos vies dans l’histoire d’un mouvement.

L’histoire et la force philosophique de ce mouvement, le marxisme, le communisme, ont rejeté autant qu’ils ont inclus des êtres, des luttes ; l’abandon du communisme fut parfois réciproque à celui des luttes qui ne voulaient pas se reconnaître en lui. Aujourd’hui, si j’y pense, je ne sais plus ce qu’il désigne. Mais c’est le seul à pouvoir recueillir ces doléances, à faire quelque chose des insultes, des papiers, des codes et des formulaires. C’est un langage qui ne devra s’imposer à aucun autre en train de naître, une lutte qui ne devra s’imposer à aucune, mais qui me rappelle aux multiples dimensions politiques de ce rêve, au-delà de la persécution, au-delà du fascisme, au-delà de la catastrophe. Je me dis alors que ni le vaccin, ni le passe sanitaire ne répondent à la nécessité que les besoins matériels de tous les gens soient satisfaits ; quelque chose résiste absolument à faire que la santé soit la seule raison politique. Ce n’est pas mon corps que j’oppose, ni celui de mes enfants, ni ma liberté, mais que la santé s’aligne sur l’ordre de mes besoins. De même que tout féminisme suppose un rapport au communisme en tant que le féminisme concret intervient dans l’élaboration des conditions matérielles de satisfaction des besoins. La biopolitique n’absorbe pas le communisme ; c’est cet écart que j’essaie de penser – même si, de fait, dans l’histoire de la philosophie, ces paradigmes sont longtemps restés des paradigmes contraires, inconciliables (Foucault d’un côté, Badiou et Rancière de l’autre – Agamben ayant cherché quelque part entre les deux, mais seul, et justement, au moyen d’un ton apocalyptique).

C’était fini, la catastrophe. J’avais retrouvé le chemin d’une autre raison, je n’ai pas envie de dire plus grande ou plus ancienne, non, mais le sens d’une révolte qui me dépassait complètement, qui s’appelait aussi littérature, communauté, qui concernait les mots, la pensée, l’épaisseur des choses et le refus de s’en tenir à la réalité sans pour autant me méfier des apparences. J’avais renoué avec le fil d’une insurrection qui n’avait pas cessé d’être en cours mais dont les corps avaient été confisqués. Il faudrait revivre un peu ensemble pour savoir de quoi nous avons besoin, pour s’organiser.

Mathilde Girard