C’est quand nous étions en Serbie, en novembre dernier, que nous avons décidé de modifier notre route pour passer par la Bulgarie : cette idée nous est venue suite aux réactions violentes que la simple prononciation de ce mot évoquait chez tous les migrants que nous avons rencontrés. A la White House à Belgrade, les jeunes Afghans et Pakistanais nous parlaient de leur passage par la Bulgarie avec ces quelques mots : « Bulgaria, no good… no good ! Walk, mountain, police, beat… Serbia more good Bulgaria » et une expression sur le visage qui traduisait clairement le traumatisme de leurs souvenirs. Quand nous étions face à eux dans le froid et la saleté, face aux conditions terribles dans lesquelles le gouvernement serbe les condamnait à vivre dans l’indifférence totale, il nous était difficile d’imaginer une expérience qui rende leur vie actuelle meilleure en comparaison. Que se passe-t-il donc de si terrible en Bulgarie que la simple évocation de ce nom éveille unanimement la terreur chez nos amis ?

Le mur de la honte Crédits : Pierre Marsault

« The border is the frontline of the security of our country. I am proud to defend it », proclame un officier de la police aux frontières bulgare dans un documentaire réalisé en 2012 par the Guardian ; joignant le geste à la parole, il regarde face à lui dans ses jumelles, tourné vers la Turquie, ce mur de fer qui s’élève dans la plaine, à quelques dizaines de mètres de lui. Cette « barrière de sécurité » ne « protège » pas seulement les citoyens bulgares : elle se trouve également sur la ligne de front Européenne, matérialisant une rupture politique et même militaire entre l’Europe et le reste du monde – l’ « Est », l’ « Orient » menaçant. La fierté des policiers et militaires bulgares qui en assurent le fonctionnement tient dans le fait qu’ils pensent ainsi assurer la mise à l’abri de tous les citoyens européens des ennemis potentiels, ou tout au moins des indésirables, qui voudraient traverser cette frontière.

Publiée par The migrant files, une étude a montré que les 28 membres actuels de l’Union Européenne ont dépensé depuis 2000 au moins 13 milliards d’euros dans des dispositifs visant à interdire aux demandeurs d’asile l’accès à leur territoire, ce qui se traduit par la financement de matériel de surveillance, allant de la simple caméra infra-rouge aux capteurs de sensibilité hautement sophistiqués qui distinguent les moindres gestes à 30km à la ronde, aux financements des retours des migrants. Sans compter la présence humaine de forces de l’ordre ainsi que celle des agents européens de Frontex (Agence européenne de gardes-frontières et de gardes-côtes, dont les moyens financiers attribués par l’Union européenne ne vont que croissant depuis 2014), envoyés en première ligne du contrôle et qui sont les bras agissant des politiques des Etats européens. Tous ces financements visent à éloigner, refouler, contrôler, punir les étrangers et alimente un secteur de plus en plus lucratif, celui de la sécurité et de la surveillance.

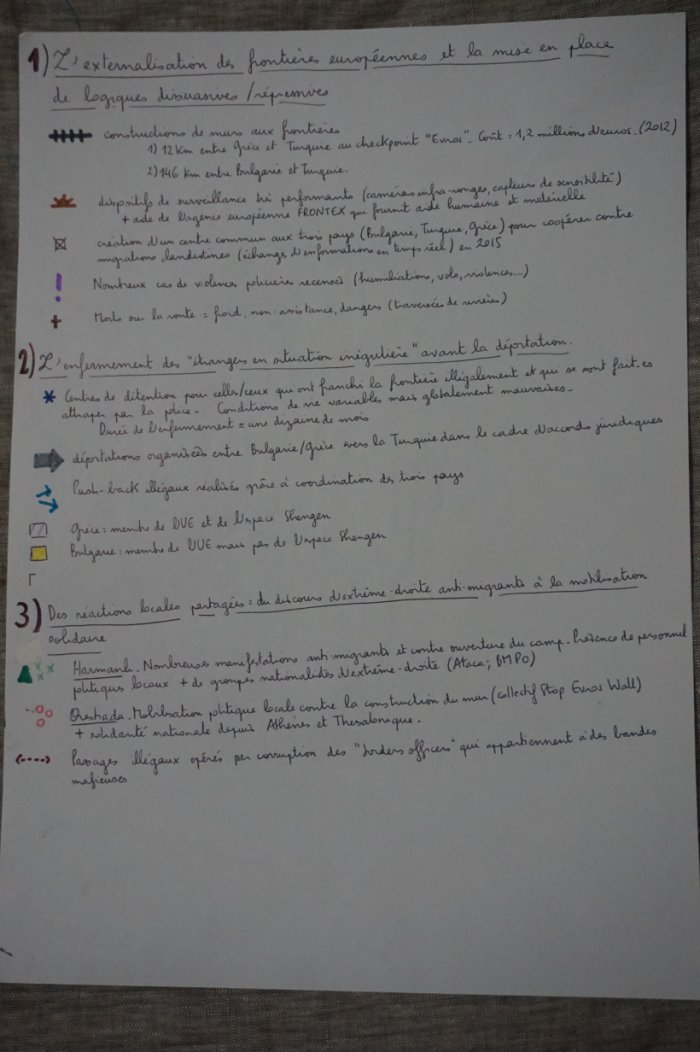

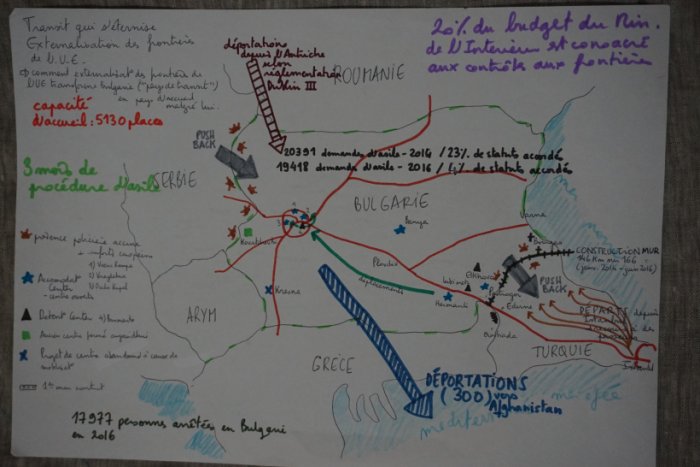

La Bulgarie, considérée comme un des pays les plus pauvres de l’Union Européenne (dont elle fait partie depuis 2007 sans pour autant faire partie de l’espace Schengen de libre circulation des individus), alloue 20% du budget du ministère de l’Intérieur aux contrôles des frontières, ce qui s’est matériellement traduit par la construction d’un mur à la frontière bulgaro-turque. Sa construction, entièrement financé par la Bulgarie elle-même après le refus de l’Union européenne de participer, a commencé en janvier 2014 sur une trentaine de kilomètres pour aujourd’hui s’étendre sur plus de 146 kilomètres (sur les 166 kilomètres de frontière). On considère qu’il a permis de diviser par sept le nombre d’arrivées de migrants. Cependant, malgré une apparente efficacité, le mur n’empêche pas les hommes et femmes de passer, au regard des presque 20 000 demandes d’asile enregistrées par la Bulgarie en 2016 et des très nombreux passages clandestins (dont les statistiques sont évidemment absentes car impossibles à réaliser – mais dont on peut avoir une vague idée si l’on regarde le nombre de réfugiés présents en Serbie voisine). Ainsi, malgré la menace qu’il représente et la dissuasion qu’il cherche à créer, le mur n’agit pas sur la détermination des personnes qui continuent d’essayer de franchir le mur et de s’y heurter. Ces murs qui se dressent n’empêcheront pas de passer ceux qui le désirent vraiment ; en revanche, ils les contraignent à prendre des routes toujours plus dangereuses où ils auront affaire aux réseaux locaux de mafias, aux violences et répressions policières, ainsi qu’aux conditions naturelles difficiles (reliefs montagneux, températures hivernales allant jusqu’à -15°). Depuis début janvier 2017, trois personnes ont déjà trouvé la mort suite à une exposition au froid alors qu’ils tentaient de passer la frontière. Notre ami Jawed à Belgrade nous a raconté comment, l’année dernière, à 15 ans, il avait essayé de passer cette frontière une première fois, et s’était fait prendre par la police qui lui a retiré tous ses vêtements et l’a condamné à repartir en Turquie, complètement nu dans le froid : son parcours montre bien que malgré ce traumatisme, la menace n’a pas eu d’effet sur sa volonté de retourner en Europe. Un an plus tard, il a retenté le passage par la Bulgarie, traversant les montagnes jusqu’à l’épuisement, sans jamais s’arrêter, terrifié à l’idée d’être de nouveau attrapé. L’histoire de Jawed trouve beaucoup d’échos dans les autres récits que nous avons entendus. D’autre part, le franchissement de la frontière rendu de plus en plus difficile engraisse les réseaux de passeurs qui depuis Istanbul, connaissent parfaitement les routes à emprunter et qui trouvent leur compte dans ces politiques répressives. C’est aussi la corruption qui s’effectue au niveau micro-local, c’est-à-dire à l’échelle de la frontière elle-même quand les officers borders – quand il ne s’agit pas de réseaux mafieux à part entière – laissent passer les clandestins contre un peu d’argent dont ils ont eux-aussi besoin pour nourrir leurs enfants et payer leur loyer, dans un contexte économique évidemment difficile.

Ce mur est aussi le reflet de l’externalisation des frontières de l’Union européenne aux pays se situant aux premières lignes des arrivées des migrants : puisque la Bulgarie est géographiquement le premier pays de l’Union européenne à être traversé par les migrants, elle devient un rempart et doit ainsi s’occuper elle-même de l’arrivée et de la gestion de ces populations. Alors qu’elle a demandé une aide de plusieurs millions d’euros à l’UE, cette dernière a décrété que la Bulgarie n’était pas dans une situation d’urgence et qu’elle ne méritait pas, comme la Grèce par exemple, que des fonds lui soient attribués. Or, la situation est la même qu’en Grèce ou qu’en Italie, puisque ce sont tous des pays en zone de contact avec d’autres pays n’appartenant pas à l’UE et qu’ils sont, par définition, les premiers pays sur la route des migrants à en faire partie et où s’applique donc le règlement Dublin III. C’est à eux qu’incombent la charge de « s’occuper » de ces migrants, en prévoyant des lieux d’accueil, en déployant un arsenal juridique et administratif pour régulariser les situations, et en renforçant tous les systèmes de contrôles pour cesser ces arrivées. Car, la Bulgarie poursuit le but avoué de vouloir faire partie de l’espace Schengen – pour qu’elle puisse jouir de conditions économiques plus favorables et pour que ses citoyens puissent librement circuler au sein de cet espace – et pour cela, elle doit montrer à son maître européen qu’elle est une bonne élève, capable de maitriser ses frontières et de contrôler les entrées sur son territoire. Dès lors, un partage des responsabilités entre l’Europe et la Bulgarie s’effectue, la première profitant largement des efforts réalisés par la seconde pour protéger son territoire. En construisant ce mur, la Bulgarie a matérialisé dans l’espace la frontière européenne, son caractère féroce et infranchissable, et l’Union Européenne compte bien sur elle pour dissuader les migrants venus du reste du monde de rejoindre les autres pays plus occidentaux.

Le piège à migrants, une tradition européenne

En arrivant en Bulgarie, une de nos premières questions a été : pourquoi la Bulgarie s’obstine-t-elle à arrêter les gens, et à les enfermer dans des camps ? En effet, pourquoi garder les migrants sur son territoire, plutôt que de fermer les yeux et de laisser passer ceux qu’elle juge indésirables ?

Désormais on attrape peu de gens aux frontières, plutôt à l’intérieur du pays. Ainsi, la Bulgarie, considérée pour beaucoup comme un pays de transit, devient-elle un pays-piège où l’on reste bloqué des mois entiers. Le règlement Dublin, qui cherche à empêcher les migrants, depuis les pays aux extrémités de l’UE, de gagner le reste de l’Europe, exige de la Bulgarie qu’elle arrête tous les migrants qu’elle trouve sur son territoire et qu’elle les oblige à s’enregistrer, puis à demander l’asile, car elle est le premier pays de l’Union Européenne dans lequel ils sont entrés. Comme la quasi-totalité des migrants ne désirent pas s’installer en Bulgarie mais simplement passer par ce pays pour rejoindre l’Europe occidentale, ils doivent traverser le territoire en secret (par des routes diverses conseillées par les passeurs, ou à pied par la montagne) en évitant à tout prix de se faire prendre : dès qu’ils sont attrapés par la police, leur voyage prend fin immédiatement et ils se retrouvent « piégés ».

A partir du moment où les migrants sont arrêtés, les autorités exercent sur eux un contrôle absolu, qui se matérialise géographiquement par des trajectoires organisées par la loi et imposées par la force policière, d’un centre à un autre, d’un camp à un autre. Ainsi, en tant que clandestin qui a traversé illégalement une frontière fermée et a refusé de s’enregistrer volontairement dans le pays ainsi que le règlement Dublin le stipule, les personnes sont tout d’abord enfermées dans des camps de détentions (camps-prisons, d’où elles ont interdiction de sortir, et même depuis récemment dans la cour du bâtiment) où l’on examine leur situation. On leur impose alors de demander l’asile : s’ils acceptent, ils sont redirigés vers les centres d’accueil (accomodation centers) les plus proches du centre de détention.

Accomodation center de Vrezhdebna, en périphérie de Sofia

S’ils refusent, ils doivent alors payer leur peine, c’est-à-dire être emprisonnés pendant un an et demi pour traversée illégale de frontière, un acte qui est considéré comme criminel.

Face à ce choix qui n’en n’est pas un, la plupart des gens entame une demande d’asile qu’ils ne désirent pas – mais qui leur permettra, s’ils obtiennent le statut de réfugié, de voyager pendant six mois dans l’Union européenne (donc, sitôt le statut reçu, ces personnes prendront le premier train pour l’Allemagne ou autre). Pendant toute cette période d’attente, les conditions de vie dans les accomodations centers sont censées être bonnes. Il suffit pourtant de voir les images d’Harmanli quand le camp a ouvert en 2013 pour se rendre compte que la réalité est toute autre. C’est Ivan, journaliste bulgare pour un journal local, qui collectionne les pièces de monnaie anciennes autant que les images d’archives du camp d’Harmanli, qui déroule pour nous l’histoire entière du camp quand nous le rencontrons dans son bureau : les premières tentes ont laissé place à des containers surchargés qui contraignaient les gens à squatter les bâtiments abandonnés autour, vivant dans des conditions déplorables, sans même qu’on leur accorde des distributions de nourriture.

Le camp d’Harmanli en 2013. Source : Yourmiddleeast

La situation s’est améliorée aujourd’hui du point de vue du confort matériel : électricité, chauffage, repas assurés pendant la journée, distributions de vêtements ponctuelles. Pourtant, ces améliorations notables ne doivent pas masquer le manque cruel de structures éducatives au sein du camp d’Harmanli qui accueille près de 3000 personnes dont plus de la moitié sont des enfants : aucune école officielle n’a été mise en place, aucun cours de langue n’est proposé pour les adultes. C’est donc du côté de l’associatif que la réponse se trouve et se construit : des équipes de volontaires ont fondé des écoles informelles pour les enfants où ils organisent cours et activités, sans pouvoir toutefois tous les accueillir.

Au camp d’Harmanli en janvier 2017

Dans le centre d’accueil de Voenna Rampa, dans une zone industrielle de Sofia, les problèmes de gestion des déchets et d’entretien laissent un bâtiment aux conditions de vie très insalubres, avec des couloirs entiers sans électricité, des fenêtres manquantes qui laissent passer le froid, des trous dans les murs, des portes défoncées, pas de douche, des flaques d’eau stagnantes recouvrant le sol, de la boue partout… Malgré notre expérience des camps de réfugiés en Europe, nous avons été personnellement choquées par ce spectacle : jamais nous n’avions vu de telles conditions dans une structure encadrée par l’Etat – l’endroit évoque beaucoup plus les squats occupés sans contrôle que les habitants ne parviennent pas à tenir propre. Outre les évidents problèmes de gestion à l’échelle du camp, ces conditions de vies inhumaines révèlent le manque de soutien de l’Etat, tant et si bien que certains habitants de ces centres en viennent, à se dire qu’il s’agit d’une stratégie pour les faire « craquer et demander un retour volontaire, au bout de mois et de mois d’attente indéfinie dans des conditions insupportables » (propos recueillis chez différents habitants de Voenna Rampa). Et cette stratégie reflète une politique du pire qui consiste à faire comprendre aux réfugiés par la pire des manières possibles qu’ils sont indésirables ici, et qu’ils feraient mieux de repartir chez eux.

Dans un des bâtiments du centre d’accueil de Voenna Rampa

Quand les demandeurs d’asile, au terme d’une attente censée durer environs trois mois, obtiennent leur statut de réfugié, 50% restent en Bulgarie où ils ne bénéficient d’aucune aide de l’Etat pour s’intégrer (ce sont les ONG qui les aident à trouver du logement/du travail, devant fournir un travail considérable de coordination pour assurer de l’aide à tous les demandeurs d’asile du pays). L’autre moitié saisit l’opportunité pour partir en avion ou en train, légalement, vers le reste de l’Europe, où ils déchireront leurs papiers bulgares et demanderont de nouveau l’asile. Mais c’est sans compter les déportations liées aux dublinages qui créent des mouvements de retour vers la Bulgarie. Celle-ci exécute les ordres de Bruxelles avec zèle. Son objectif, entre autres, est de plaire à l’Union Européenne afin d’entrer dans l’espace Schengen. Mais des questions urgentes se posent : que va-t-il se passer quand tous ceux qui l’ont quittée se verront déporter en Bulgarie à cause des empreintes qu’ils y auront laissées ? Aura-t-elle les moyens d’accueillir réellement toutes les personnes qu’elle a enregistrées ?

Sahil, après avoir passé un an en Autriche à travailler comme traducteur, à s’intégrer, se faire des amis, a été ainsi déporté du jour au lendemain en Bulgarie où il avait été forcé de laisser ses empreintes. Cinq agents de police venus le chercher chez lui ne lui ont pas laissé le choix, même pas de dire adieu à la vie qu’il avait construite là-bas : aujourd’hui, bloqué au camp de Voenna Rampa où les conditions de vie sont extrêmement difficiles, il attend des nouvelles de sa demande d’asile en Bulgarie, tout en sachant qu’il n’a aucune chance de l’obtenir, car les Afghans sont très rares à se voir octroyer le statut de réfugié. Devant lui, la seule porte ouverte par l’Etat bulgare et par l’Union Européenne, est celui de l’ironiquement dénommé « retour volontaire » en Afghanistan, où sa vie est en péril car il a été traducteur pour l’armée américaine.

En effet, la question la plus brûlante est la suivante : qu’arrive-t-il aux déboutés de l’asile (c’est-à-dire, dans les faits, tous les Afghans et Pakistanais ; c’est-à-dire la grande majorité des migrants qui viennent actuellement en Bulgarie !) ? Ou bien ceux-ci sont enfermés à vie dans les centres de détention, condamnés à la prison à perpétuité, ou bien ils sont déportés dans leur pays sous le masque du « retour volontaire ». Ils seraient plus de 300 à avoir été déportés vers l’Afghanistan depuis la Bulgarie, un des premiers pays à organiser de tels retours avec l’Allemagne et la France (entre autres). On constate de surcroît des cas de déportations illégales vers la Turquie en complicité avec la police turque – quoiqu’elles soient évidemment décidées à un niveau supérieur. La coordination entre les trois zones frontalières (Bulgarie, Turquie, Grèce) permet de gagner en efficacité et de repérer, grâce à des capteurs de sensibilité, la moindre présence humaine, à près de 30 kilomètres à la ronde. Les Afghans et Iraniens que nous avons rencontrés sont conscients d’être pris au piège. Ils cherchent à tout prix une solution pour s’évader et tenter la traversée illégale, terrorisés à l’idée d’être bientôt déportés dans leur pays d’origine d’où ils fuient des persécutions terroristes, mafieuses ou étatiques.

Le but de ce voyage sans fin d’institutions en institutions, de prisons en camps et de retours forcés en arrière, est évidemment une stratégie politique qui vise à décourager les migrants de venir en Europe – comme si le mur à la frontière n’avait pas été lui-même matériellement dissuasif, cette trajectoire juridique infernale se charge de faire à son tour comprendre aux migrants qu’ils n’ont aucune chance d’atteindre l’Europe dont ils rêvent, où ils sont tous sauf les bienvenus.

La transformation de la Bulgarie d’un pays de transit en un pays d’accueil malgré lui.

Une hostilité générale, exacerbée à l’échelle locale

L’hostilité aux migrants, malheureusement, ne prend pas seulement forme dans les mécanismes juridiques censés les encadrer. Elle a un ancrage local concret, et se retrouve de manière très véhémente dans les discours de la majorité des citoyens bulgares. En effet, depuis l’année dernière, dans un contexte d’élections présidentielles en Bulgarie, les élus à différentes échelles ont repris à leur compte la question des migrants en propageant un discours nationaliste et xénophobe. Celui-ci est basé sur l’idée selon laquelle la Bulgarie faisant face à de nombreuses difficultés économiques, il faut d’abord s’occuper de « nos pauvres » et de nos problèmes plutôt que des étrangers. Cet argument s’appuie sur des réalités locales très dures et indéniables : lorsque par exemple, les employés du camp d’Harmanli profitent d’une distribution de vêtements chauds (organisés par l’UNICEF et destinés aux enfants réfugiés) pour en dérober quelques uns à notre insu. Quand la responsable de l’UNICEF, désarçonnée, les a pris sur le fait, les employés se sont excusés en expliquant : « Nous aussi, nos enfants, ils ont besoin de vêtements ». Cette scène provoque à la fois colère et peine : comment peut-on accepter que ce soit sur ces petites gens que repose le poids de politiques européennes décentralisées, déléguées, qui ont des conséquences directes sur des territoires locaux ? Les difficultés de la vie en Bulgarie sont vivaces, que l’on soit migrant, Rom, et même Bulgare donc. Mais, comme le souligne Ivan, l’installation du camp d’Harmanli a permis la création de près de 150 emplois pour les habitants locaux ; emplois que l’on ne saurait refuser, quand bien-même ils demandent de travailler avec « ces autres ». C’est aussi, d’une certaine façon, une forme de cohabitation forcée où Syriens et Afghans côtoient Bulgares, le camp devenant alors l’espace d’une rencontre où deux mondes s’affrontent en jouant dans la même cour : celle de la vulnérabilité et de l’abandon par les dirigeants du monde. Cependant, le discours qui instrumentalise cette pauvreté à grand cris de « Bulgarians first » ignore le fait que la quasi-totalité des migrants en Bulgarie n’ont qu’un désir, la quitter… Il s’appuie sur un racisme qui auparavant en Bulgarie visait avant tout les communautés roms, dont l’intégration est un échec depuis des décennies ; une islamophobie existante mais relativement calme, avec la présence d’une grande minorité turque sur le territoire, et une peur du terrorisme.

Manifestation nationaliste en 2016 source : dailynews

Ce discours, relayé massivement par les médias de façon continue depuis un an et demi, a atteint la population locale avec une efficacité terrifiante. De nombreux acteurs associatifs nous ont fait part de leur effarement devant le récent succès rencontré par les idées nationalistes : « Il y a un an et demi, ce n’était pas comme ça. Il n’y avait pas tant de racisme, il y avait même certains citoyens qui étaient solidaires, prêts à aider. Maintenant, on ne peut même pas y penser ! ». En effet, en un an et demi sur l’intégralité du territoire se sont multipliées les manifestations anti-migrants, accompagnant la montée dans les scrutins locaux des partis nationalistes… Cela va d’une simple logique Not-in-my-Backyard, par exemple à Harmanli où un cycle de manifestations en 2014-2015 a accompagné la construction du nouveau centre d’accueil, à des discours beaucoup plus violents au contenu racialisant : ainsi, des vidéos de micro-trottoirs donnent la parole à des habitants locaux qui craignent très sérieusement des infections liées à la présence des migrants dans leur ville, autant que des attaques terroristes, avec des justifications telles que « c’est dans leur culture, ils ne sentent pas bons »… et qui n’ont pas peur de manifester sous de tels slogans. Ces inepties sont fièrement et publiquement déclamées, par des politiques locaux et nationaux venus en soutien aux manifestations anti-migrants autant que par des enfants, des parents, et des groupes d’extrême-droite tel que Атака (en anglais : Attack), parti ultra-nationaliste, xénophobe, islamophobe, raciste, anti-Roms, antisémite (…). A ce propos, les murs de la capitale bulgare sont sensiblement différents de ceux d’Athènes : les signes anarchistes et les slogans anticapitalistes grecs ont laissé place à des légions de croix gammées et aux « White Power », s’exposant sans gêne sur les murs de la ville, sans que cela ne fasse sourciller quiconque…

Ce discours de haine affecte également beaucoup l’action des ONG et de leurs bénévoles et travailleurs sociaux. Kiara, bénévole à Caritas, nous explique ainsi qu’elle a dû cacher à ses parents pendant un certain temps qu’elle occupait trois après-midi par semaine à donner des cours d’anglais aux réfugiés. Ses parents sont aujourd’hui au courant, son père l’emmène même en voiture au centre de détention de Busmantsi où elle travaille, mais une bonne partie de sa famille continue d’ignorer ses activités, ainsi que de ses amis. « Ils ne peuvent pas comprendre », dit-elle en haussant les épaules, comme déjà lasse et habituée à l’idée. La gentillesse et l’accueil qu’elle nous a témoignés nous ont donné à penser qu’elle était sans doute heureuse de pouvoir partager avec nous ce sujet qui lui tient visiblement à cœur, alors qu’elle ne le peut pas au quotidien, même avec ses proches. Au lycée, l’hostilité envers les étrangers est l’opinion commune ; même sa professeure d’histoire n’hésite pas à tenir des propos anti-migrants devant ses élèves. Pour une travailleuse sociale du Council for Refugee women, qui n’est pas de la même génération, les difficultés qu’elle rencontre vis-à-vis de son entourage sont les mêmes ; depuis un an, ses amis ne cessent de lui demander : « Pourquoi tu continues de faire ce travail ? Pourquoi est-ce que tu ne t’occupes pas des SDF de chez nous ? ». Ce contexte d’absence de soutien de l’opinion publique, des médias, de ses proches, ajoutée à celle du gouvernement, rend le travail des ONG, qui assurent seules l’aide à l’intégration des personnes ayant le statut de réfugié, épuisant et très difficile, quand il n’est pas simplement intenable.

Malheureusement, la haine ne se contente pas de s’incarner dans les mots. Les rapports d’Amnesty International et de Human Rights Watch, fin 2016, signalaient avec inquiétude les nombreux cas de violences policières ainsi que l’existence impunie de groupes nationalistes qui se sont donné pour objectif d’aider la police à attraper et enfermer les migrants qui se trouvent sur le territoire. Ceux-ci sont présents un peu partout en Bulgarie, en ville et dans les villages, et leur identité est diverse, si ce n’est qu’ils regroupent globalement des jeunes hommes sensibles à une fierté nationaliste et prêts à éliminer les migrants comme on éliminerait une menace. Cela donne lieu aux pratiques inhumaines de « chasse aux migrants ». Sur internet, des vidéos de « chasseurs de migrants » sont brandies comme de funestes trésors de chasse. Nous avons entendu le récit glaçant de ces événements pour la première fois à Belgrade, où de nombreux migrants témoignaient ainsi : « Bulgaria, no good, no good ! Bulgaria, police beat me. Take all money, all food, everything, and beat. » Beaucoup d’entre eux avaient dû y retenter leur chance à plusieurs reprises, après avoir été attrapés une première fois, dépouillés de tous leurs biens, souvent battus, et renvoyés en Turquie ou enfermé dans les centres dont ils ont fini par s’échapper. Dans leurs récits, la Bulgarie, c’est cette marche sans fin dans les montagnes, épuisante physiquement (ce qui explique que beaucoup d’hommes seuls choisissent cette route, et peu de familles), où l’on ne peut pas s’arrêter de marcher un seul instant, de peur d’être attrapé. C’est la peur au ventre, le froid glacial, le dénuement total. Il en est de même pour ceux qui sont actuellement en Bulgarie : à Voenna Rampa, nous rencontrons Souleymane, un garçon de 16 ans dont le visage est cerné de marques bleues. Nous songeons immédiatement à des violences policières qui dateraient de quand il a été attrapé ; quelle n’est pas notre surprise quand il nous explique que ces blessures datent de la veille, alors qu’il attendait le bus pour se rendre au centre-ville de Sofia ! Son ami nous raconte la scène en anglais : « J’ai essayé de demander de l’aide autour de nous, les gens détournaient le regard ; j’ai essayé d’aller voir la police, ils m’ont dit qu’ils ne pouvaient rien faire. Personne ne nous aide parce qu’on ne parle pas bulgare » Autour de nous, tout un groupe de résidents de Voenna Rampa nous expliquent qu’ils n’osent plus aller à Sofia, parce qu’ils savent qu’un groupe d’hommes les attendent juste devant le camp, à l’arrêt de bus, pour les tabasser. Sahil nous explique ainsi que même si ce centre d’accueil est techniquement un camp ouvert, ils n’osent plus en sortir, parce qu’ils ne sentent pas en sécurité à l’extérieur. Ce témoignage illustre la diversité et la complexité des formes que peut prendre l’enfermement, qui n’est pas toujours déterminé par des règles juridiques ou des structures matérielles, mais peut s’incarner psychologiquement de manière très concrète, à travers des phénomènes comme la menace ou la peur.

Rassemblement néonazi en 2013

Comment de telles pratiques de violence peuvent-elles rester impunies ? Les victimes étant des populations elles-mêmes en situation d’illégalité et vulnérabilité extrême, elles sont dans l’incapacité de porter plainte, d’autant plus que dans de nombreux endroits leur maltraitance est réalisée en complicité silencieuse avec la police, quand ce n’est pas la police elle-même qui en est l’auteure. Le Bulgarian Helsinki Comittee a réussi, au terme de mois de travail, a obtenir la sentence d’un leader de ces groupes nationalistes qui avait pour habitude de ligoter des personnes et de les abandonner par terre au milieu de nulle part, les vouant dans le froid à une mort certaine ; mais les victoires juridiques sont rares, puisqu’aucune victime ne reste sur le territoire assez longtemps pour témoigner. Même si elles sont encore là, en ont-elles-même l’envie et l’énergie, ne sont-elles pas paralysées par la peur ? C’est tout le défaut de la justice pénale que cette question dramatique rend apparent.

Les moyens d’expression qu’il reste à tous ceux qui subissent quotidiennement ces violences sont les grèves de la faim et les manifestations à l’intérieur des camps. En novembre dernier, à Harmanli, des centaines de réfugiés ont affronté les autorités du camp pour réagir contre la fermeture du camp (qui leur interdit toute sortie, même en ville) justifiée par la peur d’une contamination de la population. On allume des feux, on érige des barricades, on lance des pierres pour protester. Et la seule réponse apportée à ce cri de rage : l’envoi de policiers supplémentaires venant de toute la Bulgarie pour assurer le retour à la tranquillité et la mise en garde à vue de près de 200 personnes accusées d’avoir participé à la manifestation et envoyées dans les centres de détention du pays en attendant leur prochaine déportation. Ces réactions indiquent bien que c’est par la forceque se résoud ces questions, aussi bien par celle des policiers que par celle de la justice bulgare qui semble plus efficace quand il s’agit d’indésirables, mais laisse à désirer quand il faut poursuivre des trafiquants d’êtes humains et autres mafieux. Comme s’il fallait ne surtout pas réflechir aux causes mais se contenter d’agir en surface, en apportant des réponses inadéquates. Préferer envoyer des forces supplémentaire de policiers plutôt que de tenter de dialoguer et d’améliorer un tant soit peu les conditions de vie en dit long sur la façon dont sont perçus les habitants du camp : une menace d’abord, une population dangereuse à contrôler et gérer, mais surtout pas des êtres humains – et tant pis pour leurs droits d’expression.

Manifestation des réfugiés à Harmnali réprimée dans la violence novembre 2016, source : sakarnews

Quand la haine s’érige en système

Ces violences physiques, menaces et harcèlement psychologique, sont ainsi le lot quotidien des migrants qui vivent en Bulgarie, et elles sont la conséquence directe des discours de haine relayés par les médias et par les politiques à tous les échelons. L’exemple de la Bulgarie montre à quel point il est facile pour les hommes politiques de s’emparer de ces questions pour justifier des mesures prises contre les droits de l’homme qui vont même jusqu’à reposer sur l’illégalité de pratiques qui bénéficient du silence complice des gouvernements.

La Bulgarie est un terrain privilégié pour constater comment un système global de répression se met en place, impliquant chacune des échelles et chacun des acteurs, du député européen à l’officier de police aux frontières, en passant par la professeure d’histoire à Sofia, et l’habitant d’Harmanli qui va manifester contre le centre d’accueil de sa ville. Les peurs locales recoupent les stratégies étatiques, pas seulement de la Bulgarie, mais de tous les pays européens, qui peuvent ainsi instrumentaliser les citoyens en vue d’un même but : empêcher l’arrivée sur le territoire de personnes jugées indésirables. On peut parler de système totalisant car il est constitué d’éléments matériels (dispositifs sécuritaires et humains), d’un arsenal juridique (mise en place du règlement Dublin) mais aussi d’éléments culturels (les représentations de l’altérité, la question de l’identité bulgare…) qui se retrouvent dans les discours et aboutissent à des actes de violence physique.

Et puisque le voyage que nous avons entrepris invite à la traversée et au décentrement, nous pensons qu’en tant que citoyennes françaises, jeunes européennes et habitantes du monde, il ne faut pas s’imaginer que la Bulgarie est un lieu lointain à l’autre extrémité de l’Europe sans lien aucun avec notre propre quotidien, mais que nous sommes au contraire directement concernés : car ce que l’Etat Bulgare accomplit à travers tous l’arsenal que nous avons décrit, c’est la volonté des Etats européens les plus puissants et les plus protégés, à commencer par la France, de ne jamais voir les exilés arriver chez eux. Et face à ça, les citoyen.nes solidaires se doivent de résister à toutes les échelles, en propageant des discours de paix et de lutte contre le fascisme, la xénophobie, le racisme, mais aussi en faisant l’effort de comprendre le fonctionnement du système – dont nous faisons tous et toutes parties, même à notre insu – et l’articulation entre les éléments pour mieux en dénoncer les conséquences humaines, et ainsi le détruire de l’intérieur.

On pourrait s’interroger longuement sur la haine érigée comme système de pensée et sur la diffusion d’idées xénophobes qui gagnent esprits et gestes et qui guette tous les pays les uns après les autres ; sur le mur comme écran où se projettent les fantasmes et les peurs de beaucoup (terrorisme, invasion, maladies, contacts quel qu’ils soient) et sur l’instrumentalisation politique que cela a demandé ; sur l’efficacité d’un tel dispositif et les conséquences tragiques que cela entraine sur les êtres humains concernés ; sur le fait que l’on préfère investir des milliards d’euros sur le refoulement des étrangers plutôt que de se concentrer et chercher des solutions pour accueillir dignement ; sur toutes les innovations technologiques et scientifiques en matière de nouveaux dispositifs hautement performants et sophistiqués quand ces derniers servent uniquement à repousser, humilier, déshumaniser et que l’on continue pourtant d’appeler « progrès ». En bref sur l’usage de l’intelligence humaine – quand celle-ci est finalement employée contre elle-même – et qui en dit long sur notre rapport à l’altérité et à l’humanité. Puisqu’en Bulgarie, et en Europe à travers elle, on préfère protéger ses frontières que protéger les exilé.es.