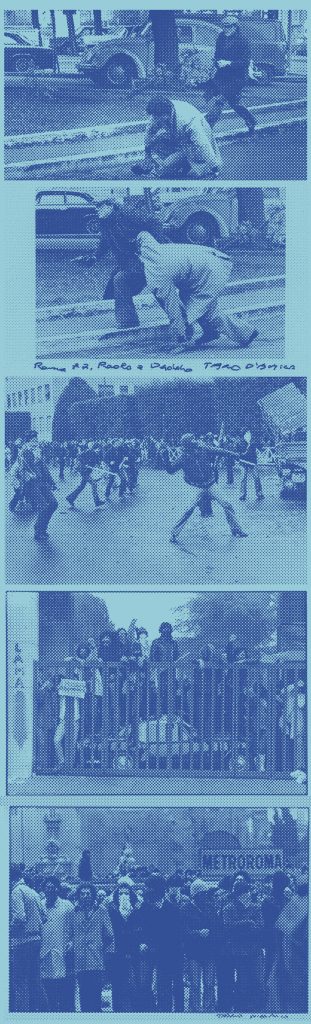

Comme celui de 68, le Mouvement du ’77 naît dans l’université – les chroniques l’attestent. Mais contrairement à ce qui s’était passé en mars 68, dès le début du mois de février 77 affleure, immédiatement, un sentiment collectif, partagé par les multitudes en révolte : une sorte de déclaration publique de non-appartenance absolue, non seulement à l’égard de l’école et de la fac, mais aussi à celui du régime sociopolitique en vigueur dans le pays. Autrement dit, une autonomie irréversible par rapport aux institutions étatiques a pénétré dans le sens commun et s’exprime dans la détermination manifeste de briser le monopole étatique de la violence pour pratiquer, enfin ouvertement, la défense légitime – éventuellement à travers l’emploi des armes. L’image tranchante de cette autonomie s’est fixée pour toujours dans les photos de Tano D’Amico, qui montrent Paolo et Daddo tomber blessés à Rome, le 2 février, sur la place de l’Indépendance. Ils avaient été blessés en tentant de défendre le cortège des étudiants de l’assaut des gendarmes : blessés, certes, mais armés, le pistolet à la main. Le 2 février est un événement précurseur de ce qui, par la suite, se produira tout au long de cette année inoubliable : quelques semaines plus tard, le 17 du même mois, Lama, secrétaire de la CGIL, se fera virer brusquement, avec le service d’ordre syndical, de l’université de Rome ; un mois plus tard, le 12 mars, toujours à Rome, c’est le jour de la « terrible beauté » : pour la première fois, dans l’Italie d’après-guerre, eu lieu une véritable répétition générale du difficile art de l’insurrection …

Le ’77 trouvera donc son accomplissement vers la fin de septembre de cette année lors de la « conquête douce » de Bologne, ville où les institutions républicaines paraissaient fondées, de manière exemplaire et sans résidus, sur le compromis entre ouvriers et capital. Le 17 février, avec l’expulsion de Lama, se termine par une rupture éthico-politique définitive entre le processus subversif et la tradition de la gauche, y compris l’opéraïsme. À Rome, le 12 mars marque la réappropriation collective d’un potentiel latent : la violence de masse. Lorsque le 24 septembre, à Bologne, le Mouvement se recompose, il fait, pour ainsi dire, du théâtre de lui-même : il reconduit à l’unité les différentes composantes qui l’articulent de l’intérieur – de Radio Alice à l’Autonomie organisée, de la satire à la tragédie, des Indiens Métropolitains aux Brigades Rouges (BR). Le Mouvement parvient ainsi à mesurer l’enracinement social qu’il avait atteint et à surprendre ses ennemis, les obligeant à se montrer et à prendre part au spectacle.

Parce que c’est une question cruciale, il convient de reconstruire avec quelques détails l’emploi de la violence dans le conflit social de ces années. Pour le Mouvement du ’77, ou du moins pour la « volonté générale » qui le sous-tendait, l’emploi des armes était comme la déclaration d’un « potentiel » reconquis. Un geste symbolique, donc, pour montrer l’épaisseur de l’inimitié et offrir une mesure de la haine sociale qui remplissait désormais la vie morale et civique du pays. Voyons cela de plus près. À partir de la moitié des années 70 – alors que la crise économique, déclenchée par la hausse vertigineuse du prix du pétrole, atteint ses effets ultimes en restaurant le régime d’usine et la domination capitaliste sur la coopération productive – il se produit une sorte de bifurcation entre les multitudes en révolte. Les organisations armées (BR, Première Ligne, etc. qui, bien que d’une manière, dirai-je, spécialisée, appartiennent malgré tout au Mouvement du ’77), choisissent le terrain militaire pour déployer leurs actions optant ainsi pour la forme organisationnelle guévariste des « foyers de guérilla urbaine ».

Le Mouvement, au contraire, soit la « très grande majorité de cette minorité active », à partir de la moitié des années 70, se restructure lentement autour de modes de vie, de pratiques alternatives qui l’ont enraciné dans des lieux spécifiques de la ville comme les quartiers, les écoles, les universités, les hôpitaux, etc. Dans la plupart des cas, la violence possède une dimension de masse : on n’a que très rarement recourt aux armes et presque jamais aux armes à feu. Bref, on ne revendique plus rien, on ne demande plus l’intervention de la main publique ; au contraire, on intime à l’État de ne pas intervenir. La plupart du temps, il n’y a pas de revendications mais des pratiques de réappropriation des biens communs : occupation d’appartements libres (« la maison se prend, le loyer ne se paie pas », dit un slogan de ces années), auto-réductions des charges, expropriations des produits dans les supermarchés, protection et défense des lieux contre la pollution industrielle, etc. La pratique du Mouvement montre entièrement son potentiel subversif précisément parce que le moyen et le but se transforment l’un dans l’autre. L’action directe vise à réaliser « ici et maintenant » des besoins et des désirs : elle ne demande pas de nouveaux droits mais tend plutôt à faire émerger à nouveau des habitudes endormies dans la mémoire collective – à évoquer, en les actualisant, des coutumes anciennes.

Le Mouvement du ’77 tient, dans cet « immédiatisme », pour employer une expression de Bogdanov, un trait distinctif qui l’oppose à la tradition moderne, soit-elle capitaliste ou socialiste. En effet, l’une et l’autre sont imprégnées, dans la même proportion, d’un esprit faustien en ce qu’elles sont envahies d’une confiance superstitieuse dans l’aspect inévitable du progrès. Il s’agit-là d’une croyance consolatrice qui s’est installée, qui a fait son nid dans le sens commun occidental, en chassant le sentiment religieux pour se confier à ce qui n’existe pas encore, « l’arrivée du nouveau » – comme si le futur était ontologiquement supérieur au présent ; une façon d’être complète, sans les lacunes qui accablent « ce qui a été comme ce qui est ».

Cet optimisme paradoxal de la raison, cette manière d’aller au-delà des limites, au-delà de l’homme, vers le mutant, au-delà de l’espèce – cette manière de nourrir des besoins voraces et inauthentiques – a son fondement concret dans la pratique de l’usure, de l’intérêt, de l’argent qui crée de l’argent, de l’argent mis à profit. Ici, en réalité, le mieux est systématiquement l’ennemi du bien.

À l’inverse, le Mouvement du ’77 semble mettre en place un autre principe d’individuation. Il invente notamment une temporalité, un sentiment de la transformation qui échappe au fétichisme des biens et qui privilégie l’être au produire, la politique à l’économie, l’activité choisie par vocation au travail salarié.

Pour une temporalité pareille, la classe ouvrière perd la centralité qui l’avait caractérisée. Le conflit social n’a plus son épicentre dans l’usine – ce qui, au contraire, avec l’automation tend à devenir privé de sens, comme un dentifrice dans le désert. Les villes, et donc les quartiers sont des lieux de déploiement de ces facultés sociales typiquement humaines comme l’habiter et l’autogouvernement. Le « présent » y est hors du temps et l’individu n’agit pas pour réaliser une utopie, quelle qu’elle soit, mais pour devenir lui-même, c’est-à-dire ce qu’il est déjà ; en un mot, « individu social ».

Tout le monde sait qu’en septembre, lors de la grande assemblée de Bologne, la parabole du Mouvement est à son zénith. Quelques mois plus tard, au printemps 1978, les lois d’exception, les pouvoirs extraordinaires attribués aux Parquets, les arrestations de masse de ceux qui était soupçonnés de « complicité avec une organisation terroriste », les violences pratiquées pendant les interrogatoires, les prisons spéciales, la conduite complice des partis et des médias – tout cela et d’autres choses encore ont dénaturé et chiffonné ce grand phénomène de transformation sociale jusqu’à ce qu’il ressemble à une caricature de lui-même, à un problème d’ordre publique.

Il faut être clair : la défaite du Mouvement ne peut pas être attribuée uniquement aux Parquets même si ces derniers partagent le mérite, si l’on peut dire ainsi, avec d’autres forces. L’apparat du Parti Communiste Italien (PCI) y contribue largement en se transformant, par le biais de la régie du « renié Pecchioli », en agence d’espionnage et de recrutement de jurés préalablement endoctrinés. Cossiga, le malin ministre de police, joue aussi un rôle décisif en autorisant l’emploi systématique des armes à feu dans les opérations de répression élevant ainsi le niveau de violence jusqu’à frôler la terreur d’État.

Il va de soi, mais il faut tout de même le souligner par honnêteté intellectuelle, que les actions des formations subversives armées convergent vers l’affrontement militaire. En premier lieu les BR qui agissent par des enlèvements et des embuscades de plus en plus sensationnels et sanglants, jusqu’à capturer, pour ensuite l’assassiner, le député Aldo Moro, « le souverain », symbole de l’équilibre institutionnel.

Il s’agit d’une erreur fatale, bien que complètement prévisible, engendrée par l’idéologie guévariste qui privilégie l’action armée des avant-gardes à celle, politique, des multitudes. Une forme de primitivisme d’origine latino-américaine, qui, non sans raison, montrera toute sa fragilité ou son inconsistance idéologique précisément pendant l’affaire Moro : à une action militaire rapide menée avec une grande habileté, firent suite deux longs mois de gestion politique, ruineusement enfantine, des effets de cette même action.

Les choses, grosso modo, se passèrent ainsi. En fin de compte, c’est un accident si les protagonistes de la défaite du Mouvement du ’77 furent ceux que nous avons sommairement indiqués puisqu’en réalité, la défaite y était inscrite depuis sa naissance : la réappropriation de la violence de masse faisait en sorte que la victoire devienne possible tout en la rendant, à la fois, très improbable. Après tout, la « volonté générale » du Mouvement avait opéré une césure avec la tradition socialiste : elle ne visait pas à s’emparer de la machine de l’État mais voulait au contraire la ruiner, la détruire. En effet, l’idée-force était celle de faire la révolution sans prendre le pouvoir, la révolution des habitudes ou bien des coutumes, comme l’aurait dit Leopardi.

Au fond, qu’est-ce que le communisme sinon une bonne vie, des bonnes pratiques de vie ?

Franco Piperno

https://quieora.ink/?p=261

Merci à Emmanuele Quarta et Sami Battikh pour la traduction

Le temps revient.