En ce temps-là, j’étais dans une phase de transformation : 17 années enchaînées comme une enfilade de pierres formant un chapelet inégal, où chaque caillou invoquait un souvenir précis.

C’était la fin des années 1990, l’époque du post-trauma encore frais et des milles et un contes de la terrorie. L’Algérie se réveillait à peine.

La bouche pâteuse, le pays débloquait sa mâchoire engourdie par 40 ans de bruxisme, serrant encore les dents le temps que passe la migraine, que se confonde la gueule de bois de plus de quinze ans de noyade dans le tonneau des danaïdes. J’étais, comme tous ceux de ma génération vissés dans l’arrière-pays, un inutile glaïeul attendant la faucille des uns et des autres. Nous étions tous plongés dans une fournaise de glaives. Une guerre comme une autre.

J’avais déjà reçu, en même temps que ma carte d’identité, un lourd héritage d’horreurs et d’expéditions punitives qui pour moi, comme toute pour personne ayant vécu cette période, avait été un premier dépucelage.

J’avais déjà une propension à ramer dans le souvenir, à m’y réfugier ou, à défaut d’en avoir, de m’en créer au besoin. Comme un animal traqué cherchant un refuge, un enclos, n’importe quel repli et, faute d’en trouver, s’affaisse dans une clairière, se replie sur lui-même, trouvant ainsi un abri dans la pétrification, en utilisant son corps comme ultime habitat.

Parfois je fermais toutes les fenêtres pour que le seul être de lumière entrant soit l’imagination

— Réflexe primitif de protection, chemin vers une mémoire prénatale que l’animal égaré retrouve quand il n’est plus possible de faire marche arrière.

Si vous avez déjà pisté un loup dans les bois, vous savez que quand, cerné de toutes parts, il ne peut plus courir, ses yeux lancent une lueur jusqu’au-boutiste qui vous laisse transi de peur et d’émotion. Ceci est l’un des seuls moments où l’animal traqué et le peu de lui qui survit en vous se saluent.

Peut-être qu’autrefois nous comprenions que le hurlement était un bout de nous-mêmes relégué, ayant pris notre corps pour tanière et y voyageant comme une esquille de ferraille dans le corps d’un ancien combattant. [1]

Pour le loup qui est en nous, hurler c’est se souvenir du monde, en outre, de lui-même. Et c’est suffisant.

Le temps que vous vous en rendiez compte et c’est déjà fini. Mais demeurera cet indéchiffrable souvenir qui aura voyagé en vous en y remuant chaque centimètre : la sève et la vie, dans leurs formes pures, ayant arpenté votre corps, se retirent, emmenant avec elles des bouts de vous-même afin de se souvenir de vous par alluvions.

— L’animal traqué comme le nouveau né crient, car c’est ainsi qu’on vient au monde.

On vient au monde en cheminant dans des mémoires égarées ; en y creusant des affluents qui contrecarrent la dynamique de l’eau courante.

J’essayais parfois de retrouver le chemin vers ces sensations rien qu’en fermant les yeux, en tentant d’aller de l’autre côté de mon corps.

Imaginez donc que dans cet hypermaillage de souvenirs plus ou moins nets, à peine esquissés, une mémoire bégayante, en reliant des points de persistance, tentait de trouver sa forme.

C’est ainsi donc que je naissais ; non pas par un beau jour mais petit à petit, tant bien que mal et en faisant avec, suivant cette ligne ténue qui fait se rencontrer des points de souvenance épars. Tout ceci affluait pour former la courbe de ce qui allait devenir une conscience de soi.

Comme une constellation imaginaire dont la forme serait la liaison dangereuse entre plusieurs étoiles filantes. L’arrière-pays algérien allait bientôt ourdir la rencontre de points de silence lointains et les mettre dans un incessant mouvement : ce pays paraissait assez mûr pour tomber d’un branche. Et cela se sentait à l’odeur de la terre après une averse, se voyait à sa manière de perdre les eaux : la pluie dont les gouttes instables et muettes ne font de fracas qu’en touchant la terre, rencontrant les choses et le monde matériel, vous libérant de l’angoisse d’une tempête retenue.

—L’eau ne devient pluie qu’en altérant le monde. Et le souvenir n’émerge qu’en altérant le corps.

Au fur et à mesure de ses balancements et de ses trajectoires, selon une succession de crises, d’intensités et d’accidents, à cette courbe viennent s’agréger des affects et des volontés de dérive : le corps prend forme.

Littéralement et dès son commencement, le corps est donc consubstantiel du corps politique.

C’est-à-dire que toute conscience politique est précisément une pratique de soi.

On n’attaque la vie qu’à son corps défendant, en ayant un rapport à lui comme face au siège d’une citadelle.

Je m’en suis rendu compte par un jour plus ou moins bleu.

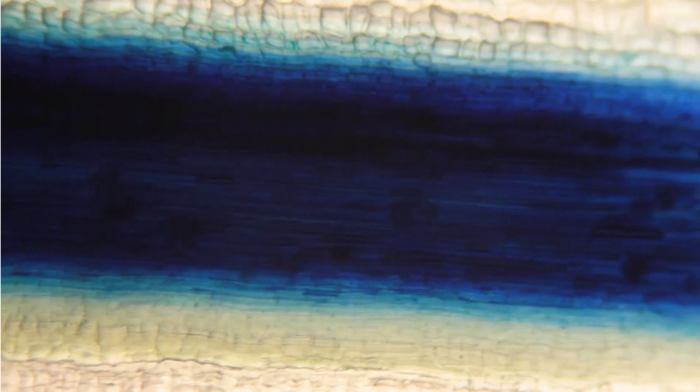

Le ciel et le soleil étaient encore dans l’intimité du réveil et des pigments rouge-orangé venant coloniser grain par grain le bleu de la nuit jusqu’à en effacer toute trace mémorielle, et que l’œil s’y accommodant ait cessé d’en distinguer les rayons. Malgré cela, restait encore du bleu résiduel, nappant la profondeur de champ par quelques présences timides, par-ci par là, comme dans des angles morts de l’espace. On ne le voit pas mais on ressent sa présence, on en est imprégnés, on sent sa solidarité de la forme du paysage. On pouvait corporellement sentir que le bleu touchait le fond sans passer par la surface, qu’il était dehors car d’abord dedans. On pouvait également sentir dans le silence et les signes prématurés de fraîcheur que ces couleurs étaient les premiers présages de l’hiver.

L’hiver envoie toujours des émissaires avant les choses sérieuses.

Le monde dormait encore. Moment hallucinogène où la terre, le ciel et la vie tiennent sur une pointe d’aiguille. Et l’on se sent alors, le temps de quelques battements de cœur, entrer dans un microvoyage : interminable navigation à la périphérie de milliers d’archipels et d’étoiles en combustion qui apparaissent et disparaissent entre deux mouvements de cils.

Le bleu dont je vous parle ici est presque un intermède entre deux espaces colorimétriques : c’est une halte entre plusieurs jonctions de teintes ; un non-lieu où la couleur, ne se mesurant plus, se repose. La lumière, par les harcèlements incessants du soleil sur la matière, blanchissant à vue les surfaces planes, y rayonne alors dans la paix des braves.

Celui qui est attentif à ce genre de micro-moments sait qu’il est des jours où le monde s’enivre de quelques lumières liquoreuses et hallucine sous l’effet de sa propre histoire. Comme les anciennes maîtresses du feu qui, chez moi en Afrique, perpétuaient notre culture orale lors de zerdas collectives, sous opium, tambour et raisin fermenté ; l’ébriété était effectivement alors comprise et acceptée comme l’irruption triomphale de la plante en nous [2]. Un état de conscience dont l’intensité était réagencée par les à-coups de la musique, par la rythmique et la percussion.

Ce bleu ci, est un bleu d’atmosphère, comme une présence de spores suspendus dans l’air, irisant les paysages qui se découpent devant nos yeux.

Une voiture passe et klaxonne sans aucune raison. Et ça vous extrait d’un coup net de vous-même, comme vous tirant par les cheveux pour sortir du marais. Le klaxon de cette Renault 25 produisait un La bémol au lieu d’un La. On pouvait donc facilement deviner que la batterie du véhicule était presque déchargée, gavée d’eau distillée jusqu’à ne plus pouvoir réagir. À l’image de l’économie algérienne de l’époque ; inondée de liquidités comme on gave une oie avant la casserole. Si bien qu’une brouette de billets de 100 dinars permettait tout juste d’acquérir un chauffage, une parabole ou un crédit sur le dos.

Les algérien.nes et l’Algérie se ressemblaient beaucoup à cette époque là : une mosaïque qui synthétisait, en les trahissant, tous les petits éléments qui la constituent mais que, sur un plan beaucoup moins visible, la Partie ne comprenait plus du tout le Tout.

Mais encore, ceci ne tenait pas qu’à cela : je remarquais que les gens qui travaillaient dans un domaine, qui souffraient d’un métier, ressemblaient de plus en plus au domaine exercé : j’entends par là que les hommes à la cimenterie d’At Ziki, par exemple, prenaient des airs de sable et que leurs yeux se délavaient progressivement à force de côtoyer la poussière. Que les mécaniciens de Bouzeguène développaient une gestuelle particulière du poignet, avaient le dos petit, presque raboté à force de comprimer leurs vertèbres sous le poids, tourner des boulons et purger des durites. Que les femmes et les hommes qui faisaient la queue, les vendredis, devant la prison d’Azazga afin de rendre visite à leurs enfants incarcérés, étaient tellement pilonnés par l’attente, le soleil et l’état qu’ils prenaient des airs de pierres en concrétion, comme s’ils avaient pris l’habitude de regarder, chaque vendredi, Méduse dans les yeux, que leurs corps en avaient pris le pli. Physiquement, la matière nous altérait à vue d’œil.

De tout temps et sous tous les cieux, le génie le plus partagé a été de s’adapter, d’épouser la contrainte et la courbure de l’échine pour trouver le moyen de continuer, de transmuer sa douleur jusqu’à l’étape de rupture.

—Il existe un devenir chez nous qui nous confère des aptitudes de pierres métamorphiques.

Ce matin là, Slimane était sorti tôt. Je le connaissais bien ; habitué à promener sa toux dans la rue à des heures précoces. Il n’arrivait pas à dormir. Cancer du poumon. Dans le village, on disait que Slimane se levait avant le bon Dieu.

Je me souviens qu’il était d’un franc-parler total, entre autres blasphémateur notoire, jusqu’à être fiché par les premières franges du FIS. Il avait une sorte de contentieux personnel avec toute forme de transcendance, en l’occurrence Dieu, le FLN et les Maisons de Jeunes [3]. Peut-être une affaire d’héritage. Va savoir...! Pour lui, il était clair que le dieu des hommes était tombé bien trop haut. Mais force était de constater que Dieu et Slimane avaient en commun leur dégradation : la même sorte de chute ascensionnelle, la même façon de déchoir vers le haut.

Il avait travaillé pendant plus de vingt ans dans une amianterie. Parallèlement, il entretenait une discipline militaire à fumer ses paquets d’Algeria sans filtre. Compulsion sur compulsion, enfilant son chapelet de cigarettes comme pour empêcher, en lui, quelque chose d’enfoui de se réveiller. Je me suis souvent demandé si cette façon active de fumer n’était pas par peur de s’évaporer ; par conséquent si ce n’était pas un stratagème habile afin de reprendre la main sur une frousse de la disparition qui le transformait lui comme chacun en passivité.

Ses poumons, rien qu’au son de sa respiration, rappelaient un fluide en ébullition. Un glouglou insupportable qui vous immerge dans l’omniprésente gène d’avoir une énorme pierre posée sur le thorax. Slimane se noyait peu à peu dans le bleu de travail et celui des choses.

Après qu’on lui diagnostiquât un lymphome de la taille d’une wilaya dans le poumon droit, il laissa tomber l’amiante pour se recycler dans le ciment, chez un entrepreneur local qui sous-traitait des exploitations de l’état. D’une poussière à l’autre, il n’était pas allé chercher très loin. Comme un électeur qui reçoit l’injonction de choisir la peste ou le choléra. Slimane avait voté en somme : poison contre poison. Il mourrait à vue d’œil mais dans le cadre des convention internationales, avec un sentiment quasi républicain et une illusion du choix.

Il avait été éleveur d’ovins, quelques années auparavant. Et pas des moindres car ses agneaux se vendaient jusqu’à Chelghoum El Aid. Jusqu’à ce que le syndicat local des éleveurs, en business avec les trusts des boucheries, le mettent à l’amende. Ils étaient tous à cette époque encartés au FLN puis, plus tard, au RND. Ce qui par ailleurs explique les files interminables des anciens maquisards chaque vendredi devant le boucher, dans un pays où un kilo de rumsteak coûtait la moitié d’un salaire. Slimane ne les arrangeait pas. Ils l’avaient donc mis au banc du marché de la viande. La gale avait fini le travail en décimant son troupeau jusqu’à l’obliger à achever lui-même ses dernières bêtes. À la fin, son cheptel fut réduit à cinq têtes, alors que celui des anciens maq grandissait année après année. Slimane avait fait le compte et d’après lui, survivait en Algérie, vers les années 1990-1999, plus de gens qui touchaient une pension d’ancien combattant que de population en 1954-1962. Il avait, une fois, fait la remarque à El Hadj Mahfoudh. Ce dernier n’avait pas apprécié et l’avait signalé au commissariat de police. Dire ça à El Hadj Mahfoudh avec sa moustache, son pantalon en tergal et son éminent grade de représentant des fils de chahid [4], c’était comme pisser dans le Saint Graal. Slimane avait failli se prendre un contrat sur le dos ; moins cinq on l’aurait déporté à Reggane et saigné dans le désert, comme à l’époque des gros œuvres de l’état : république algérienne démocratique et populaire + en dix de der, une balle perdue entre les deux yeux.

À la base, il avait une formation de forgeron. Il travaillait bien d’après ce qui se disait ; à l’ancienne, avec enclume et souffleur. Il avait le sens des courbes. Il conférait au fer des formes forçant le respect. Silmane c’était Le Bernin de la ferraille. Mais son employeur le brimait et le limitait à souder des jointures et autres basses besognes réservées aux bleues-bites. C’est à ce moment là que naquit en lui une espèce de pulsion marxiste léniniste qui le fit curieusement s’encarter, certainement par incongruité et manque de sens de l’orientation, au FFS. Ellah ghaleb ya taleb, parfois, les tenants sont les fantasmes des aboutissants.

Slimane était un brave gars, normopathe égaré dans le foin général mais très brave gars. Il était juste difficile à débusquer comme animal : la majeure partie de son être était du côté immergé de l’iceberg.

Il était père de sept enfants tous aussi déglingués les uns que les autres. Ils chassaient les chats dans le village et leur injectaient à la seringue des eaux usées dans l’œil droit. Slimane avait certainement dû leur transmettre une conception de la gauche avec deux mains droites... Tabassage, punition à la cire de bougie, martinet en dent de scie et beaucoup de produits de quincaillerie servaient d’outils à son éducation socialiste. Ça avait formé une horde de sept gremlins en roue libre, réputés dans toute la commune pour des affaires frôlant les sacrifices rituels. Leurs conneries étaient dignes des sectes du fin fond des United States de Maricane : le village c’était Jonstown et eux la Rainbow Family. Comme quoi, l’occident entrait aussi par cet étier là ; celui de l’horreur. Il n’y avait pas que le Plan Marshall qui nous avait été transmis de France comme la chtouille après un viol.

Parenthèse nécessaire

( Slimane était marié, depuis ses 19 ans, à Ghenima, admirable femme se démerdant quotidiennement pour mettre du beurre dans les épinards, pendant que son (presque défunt) mari fumait du pneu avec les membres du bureau communal du FFS [5]. Que pouvait-il faire de mieux ? Il fallait s’entourer pour faire face aux temps durs, et il ne pouvait pas aller du côté du PT [6], du PAGS [7] ou du PST [8] car Slimane était un paysan, et il savait que les structures de ces partis étaient connus pour mépriser la paysannerie. Les parties intimes de l’état de type RND, FLN & compagnie [9] étaient bien-sûr du même acabit. À droite comme à gauche du grand capital, c’était la même musique : il était essentiellement question de centre.

Cela doit être une forme de complexe stalinien ; un syndrome Djougachvili pas encore exploré et qui tient toute périphérie pour ennemie de l’état. Et c’est tout-à-fait vrai d’ailleurs. Slimane avait toujours considéré les partis d’opposition comme les gardes-chiourme de l’état algérien. J’entends encore sa voix dans les cafettes, entre deux coups de dominos : « Pour eux, un paysan c’est le marche-pied de l ’élitocratie », « À bas le mérite ! », « Où est passé l’argent ? », des bribes de jargon politicien qu’il avait accumulé en braquant la langue du milieu militant. Tous les démocrates notoires lui disaient qu’il exagérait. Il exagérait peut-être, il remâchait du vieil élément de langage, mais avant de se faire recruter par un parti social-démocrate, Slimane avait par instinct désigné l’ennemi. Il se trompa d’équipe, c’est tout, car un marxisant chez les socios c’est comme danser avec des palmes : gros soucis de rythme.

D’où tenait-il ce discours et cet engouement à ne rien foutre de bien porteur ? Personne ne le savait, bien que son père, ancien exilé, mort dans les mines de charbon de Nîmes, ait été très proche des pablistes et des oumamistes marocains alors encore présents en Camargue. C’est-à-dire que son père lui avait certainement légué des névroses : primauté du sentiment national sur le sentiment d’être constitué d’atomes et de 70 pour cent d’eau. Très tôt, c’était déjà fini pour lui. Il était déjà fusillé et muséifié avant même de dire bonjour à la vie.

Il est des pays, des endroits de ce monde, où vous êtes embaumés, destinés à être les témoins rigides d’une époque sans aucun intérêt.

Les trajectoires algériennes sont curieuses, et peut-être qu’avec les névroses, les colères s’héritent... Il parait que Slimane était tombé dans une marmite quand il était petit. Il parlait parfois comme un narodnik. Il roulait beaucoup les « r » Slimane. En disant « tracteur », on sentait vraiment le tracteur arriver. Il était très incarné : peu de théorie beaucoup de cicatrices.

Il s’était encarté dans un parti politique comme quand on trouve un écrou ou une ferraille sur la route : on ne sait jamais, ça peut servir. Slimane, par instinct, savait que tout ça était une histoire de machins et de babioles. Et puis qu’est ce qu’un parti sinon un objet apocalyptique servant à différer la fin d’un système ? Il quitta le FFS comme quand on quitte une conversation de sourds : Vite ! Trace et ne te retourne pas !

Vers qui Slimane pouvait-il encore se tourner pour palier au vide social ? Les islamistes [10] ? N’en parlons même pas ! Ils l’avaient déjà dans leur collimateur car il était entré complètement bourré, dans la mosquée communale, afin d’insulter l’imam qui criait trop fort les vertus d’Al Outhaymin. Les prêches étaient balancés à 80 000 décibels. De quoi provoquer un vertige. Au mieux. Le salafisme encore balbutiant faisait touche-pipi avec les indics dans les alcôves des maisons de jeunes et, pour Slimane, rien à foutre : Imam ou pas, il fallait d’abord dire jacques-a-dit ! C’est le côté Gengis Khan du paysan. Faut pas se la ramener avec un Toungouse ; il serait capable de s’immoler par le feu, de cramer toute la Mandchourie pour vous emmerder. Il n’y a rien à faire, l’arrière-pays s’est fait au contre-jour des choses, dès l’aube des sociétés, quand à 14h on chercha midi à toutes les portes. Pendant ce temps-là, c’est tout un monde qui s’est fait dans le dos du vôtre. Cette zone de l’Algérie est le contraire d’un espace. Les paysans y sont tantôt des paysages, tantôt un agrégat de clochards célestes et de punks aésthétiques où chaque personne est un pays en soi.

Un jour durant un chantier de maçonnerie, un cousin voulant faire de l’esprit m’avait dit : « À bon chat ! » et il s’est tu. C’était tout. Va comprendre... ! C’était aussi inquiétant et mystérieux que l’histoire du mandarin et de la courtisane. Le bon rat de l’histoire, personne ne savait ce qui lui était arrivé. J’avais presque reçu cela comme une menace. Je n’avais pas osé ramener ma fraise et à compléter la chose. Une balle pour un proverbe aussi con, c’était cher payé.

Que restait-t-il d’autre à Slimane comme jouet politique ? Le RCD [11] ? Le souci est qu’il avait rencontré quelqu’un du rassemblement culturel qui lui avait proposé de faire des rapports aux condés sur les activités courantes, monnayant quoi, une éventuelle présence dans l’arc républicain et 4 000 dinars par mois. Pour lui, ce fut disqualifiant d’office. Très peu pour lui les cigognes. Il n’avait ni la gueule ni la formation universitaire pour renseigner. Il était modeste ; il se rendait compte de ses qualifications. En plus il était dyslexique. La preuve en est que des chasseurs du village racontaient qu’au beau milieu de la forêt, il avait failli abattre un cendrier.

Donc opposition et état, vus tous deux de loin, quand il fait un peu sombre,...il y avait quand même des traits de famille. Et puis « Barbouze » ça demande des prérequis et des penchants plus qu’affirmés : il faut avant tout savoir beurrer la raie de la hiérarchie dès l’école primaire. Pas de pot, Slimane, l’école jamais été.

Alors il refoula ses pulsions marxisantes et les plia dans la social-démocratie la plus répandue, ce qui était l’offre locale qui répondait à la demande courante. Et ceci est la loi du marché politique quant à la gestion des destinées communes. Bienvenue dans le game ! Vous priant bien-sûr de bien vouloir agréer l’expression de leurs sentiments, les meilleurs en les laissant aussi propres que vous les avez trouvés.

Slimane était en gros de gauche mais dans les ronds-points de l’histoire, et comme tous les grossistes de gauche, il laissait toujours la priorité à droite. Comme ceux d’en face, et comme tous ceux à sa droite, et ainsi de suite, jusqu’à l’uniformisation de la société autour de l’extrême république : un idéal rigide et creux d’une route que personne n’emprunte et où seul subsiste le code de la route, sans conducteurs, sans paysage, et bientôt même sans route.

Quand le fascisme fait sa mue en obligeant tout le monde à exprimer sa voix.

— Les ronds-points, à fortiori historiques, sont dramatiques car l’intuition et le naturel de l’homme d’aller par ci ou par là, vers des horizons désirables, y sont réduits au détour et à l’attente, au nom d’un code de conduite vulgaire et quasi carcéral.

Les préceptes d’une société d’enfermement sont toujours façonnés au nom du vivre-ensemble, aux à-bords du contrat social ; l’aiguillant par des lignes infranchissables, et dont les principales closes sont écrites en minuscules afin de passer inaperçues.

Le Contrôle, routier entre autres et sous tous ses aspects, prend tout en ne donnant rien, sinon de faux espoirs de bonheur. Et l’on sait qu’Espoir vient d’Attente.

Il fut un temps où « attendez-moi » se disait : « Espérez-moi un petit ». La langue espagnole en a d’ailleurs gardé la trace (espero, esperemos).

L’action de l’attente est effectivement halluciner l’attendu car il n’est pas là, jamais là, constamment ailleurs, inconnu, dans le futur, à venir, avenir ne se présentant pas : ne se faisant pas présent.

Parenthèse fermée ).

Ghenima, la femme de Slimane, était issue d’un village voisin, donc d’un autre monde. Elle était d’une famille d’agriculteurs qui s’étaient mis à la culture intensive de melons et de pastèques dans les bas plateaux, vers Azaghar, au pied de l’Akfadou. Ça avait bien marché, pendant un court moment ; le temps que le peuple algérien n’en ait plus rien à foutre des cucurbitacées : l’étau socio-économique se resserrait de plus en plus sur les gens qui, par vagues massives, étaient plongés dans le paradigme d’un pays ni postindustriel ni communisant : une politique supraétatique bâtarde qui avait déjà tout bradé. Et les gens n’allaient plus se contenter de la production soporifique des sociétés nationales comme l’ENIEM [12] et comme auparavant de la SONIPEC [13].

Toute cette bouillie avait ses motifs. Et par un jour de colère et de tumeurs, l’état algérien était né et avait incubé dans les passions des foules et leur propension à cultiver la croyance en un sauvetage politique, une économie de marché, un parti unique et une idée de justice tenant avec deux, trois rustines afin de faire encore quelques kilomètres.

Cet état devenu ensuite état des choses avait formé des professionnels de l’opinion, croyant et faisant croire à une esthétique de la pensée courante : propaganda.

Et le monde s’était accéléré brutalement : l’homme produisait non seulement à l’excès mais réduisait de plus en plus les distances en augmentant sa vitesse. On n’y voyait que du feu car la vitesse écrase toute forme de diversité : un chêne ou un platane vu d’un avion s’appelle un arbre. Avec la vitesse du monde, tous les points et les discontinuités qui permettaient encore le passage et l’interpénétration devenaient des lignes, des continuités et des coupures sèches. Et comme Kamel le disait de la peinture : le point laisse passer l’air alors que la ligne tranche.

Un pays noyé dans l’économie keynésienne la plus primitive et dans l’à-peu-prisme général venait d’emboîter le pas à un monde qui produisait vite et de plus en plus de choses qu’il ne pouvait comprendre et se représenter (un gigaoctet, un mégapixel, la mort simultanée de milliers ou de millions d’être vivants dépassent clairement notre capacité à se les représenter). L’information nous médiait cela à travers une télévision et des journaux tellement désuets que leur téléspectateurs étaient déjà dans les cimetières de l’histoire. L’état nous parlait comme si on était déjà morts.

Nous étions donc passés, le temps d’un tours de cartes illusoire, d’abord du statut d’êtres pensant à celui d’entités usinantes, puis sommes devenus une simple étape dans le processus de fabrication de l’objet postmoderne. Il fallait, pour que survivent conjointement le colonial et le capital, non seulement enchaîner les gens mais,encore plus loin, transformer chaque citoyen en maillon. C’était l’atomisation généralisée.

Ça sentait le point de rupture et la trahison commençait à piquer, comme une bonne douleur dentaire après la disparition de l’anesthésie. Quand l’os est atteint, Ça peut rendre fou.

La faillite survint lorsque le père de Ghenima, Dda Ali, fut terrassé par une crise cardiaque. Il venait d’apprendre que des hommes en uniforme avaient kidnappé son fils aîné, Mohand. Ce fut lors d’un barrage routier d’hommes armés, où le vrai et le faux du barrage sont jusqu’à présent difficilement discernables. Voilà donc la famille de Ghenima héritière d’un disparu. Leur mère, peu de temps après, à force de courir vers administrations et commissariats, parfois à 150 kilomètres de là, à une époque où il n’y avait qu’un seul bus SONACOME [14] qui passait à 4h30 du matin, avait fini par craquer psychologiquement et à entrer dans un terrifiant mutisme. C’était dans un sachet en plastique minable, opaque comme toute son histoire, qu’elle traînait partout les dernières affaires de son fils.

Elle s’effondra dans une rue de Tizi-Ouzou le 04 avril 1993 dans l’indifférence générale. Elle fut enterrée dans un silence de plomb, en marge des gros titres des journaux qui, cette année là, étaient trop occupés à ruminer la campagne électorale de 91 et à préparer le gouvernorat de Zeroual. Elle s’appelait Malha. Son fils encore aujourd’hui disparu, enlevé par on ne sait quels extraterrestres s’appelait Mohand. Son mari s’appelait Ali, et sa fille, Ghenima, était mariée à Slimane, brave gars, égaré politique dont la carne était déjà tutoyée par les vers.

Je me rappellerai toujours de Malha, avec son sachet en plastique à la main et son air ébahi. Je me rappellerai de son corps transi car elle ne savait où le foutre, comme prise entre plusieurs bombardements.

Même parmi nous, elle n’était déjà plus là.

Quand on est trop entouré d’absents, on finit par nier son corps et se laisser partir.

On peut tout dénier à l’état algérien, mais il aura quand même réussi à développer chez la population qu’il administre, et en marge du complexe de l’administré, une forme démocratisée du syndrome de Cotard.

Ghenima vendait, à cette période là, des œufs à quelques villageois et aux épiceries de Bouzeguène. Elle avait une quarantaine de poules pondeuses à l’extérieur du village. À l’extérieur car le conseil des villageois lui refusa de domicilier son poulailler près de chez elle, prétextant que ça empesterait la fiente. Slimane n’avait rien dit ou fait au sein de ce conseil afin de défendre la cause de sa femme. Ghenima ne pouvait pas se défendre elle-même car ce genre de réunions était exclusivement réservé aux hommes. Pourquoi ? Il faudrait expliquer, en cinquante millions de signes, l’avènement de la morale et de la bureaucratie, puis de l’ultralibéralisme et sa destruction des corps dans les organisations tribales. Ce qui est sûr est qu’autrefois, quand on n’arrivait pas à régler un contentieux de frontières, on ne faisait pas appel aux ṭemman (chefs de villages) mais à la vieille du coin [15] car elle connaissait la terre, son histoire et son cadastre. Cette connaissance était bien-sûr mentale, oralement transmise et transformée car il fallait bien l’actualiser aux changements sociaux, mais elle était opérante. Et c’est ce qu’ont détricoté peu à peu les nouveaux monstres de l’inconscient social et l’administration : on nous a ramené des chimères par milliards de cargaisons et avec on a documenté notre réel. Médier, c’est la petite technique qui permet de dilater les relations jusqu’à ce qu’advienne la spoliation. L’une est le symptôme de l’autre.

Ghenima avait beau argumenter auprès de son mari, ou bien en croisant les gens dans son quartier, dans les épiceries, évoquer ses journées infernales, ses rhumatismes, ses sept enfants, la distance entre sa maison et le champ où elle s’était rabattue pour échafauder un poulailler de fortune, mais rien ne changea l’opinion des gens.

Ce fut le moment où elle décida d’acheter de l’ardoise eternit avec le peu qu’elle avait mis de côté en vendant les œufs. Aidée par quelques voisines, elle s’en servit pour construire un simili poulailler : un lieu périphérique, excentré, excentrique, doté d’une dépendance pour faire du tissage. L’aspect architectural était simple mais directement voué à son usage : pierres sur pierres, isolation en argile, ocre et purin, mangeoires bricolés, pas droits mais efficaces, cages avec d’approximatives portes en taule, verrouillage avec un bout de ficelle, aucun mur porteur, aucun avant-corps, aucune charpente, walou !, pas d’ornements, pas du tout étudié pour l’aise mais pour y travailler. Y souffrir. C’était fonctionnel et voué à l’usage. L’architecture y était un geste simple qui se souvenait de la matière des choses. Preuve qu’on nous a très bien éduqués, par des notions architecturales, à produire notre propre enfermement dans le monde.

Ce lieu deviendra plus tard le lieu de rencontres des femmes du village, un lieu de fêtes, de danses, de sueurs et d’une véritable émulation politique. Et tout ceci dans le dos des affaires courantes et des places officielles. C’était un endroit aesthétique, un endroit distingué car on y suait, on y exerçait simplement la vie. Ça faisait passer les Kitchen Coffee des John Cage et des Buckminster Fuller pour de coquettes administrations fiscales.

Je ne m’en rendais pas compte à l’époque, mais ce lieu était l’instinct des choses qui commençait à se réveiller, à dire non et à domicilier des désirs.

Slimane, brave marxisant refoulé, fumait du shit pendant que Ghenima, éleveuse de poules, échafaudait les contours d’une résistance à venir, dans le dos des choses. Une rêverie hallucinant le monde et voulant lui glisser le ballon entre les jambes. Tout touchait le fond en Kabylie, et Ghenima au bord de disparaître, nous avait présenté l’espoir en personne ; elle nous l’avait sorti de berbère les fagots, l’espoir par le tamis, dans le métier-à-tisser et la volaille.

L’histoire se répétait encore, bégayait encore ses ritournelles.

Mais qui se souvient de Ghenima aujourd’hui ? Hein ?!

Pour moi, cet endroit, c’était la république de Tarnobrzeg. Même mieux ! C’était l’autogestion et la piraterie. Le pied de malade ! On allait braquer la noblesse ; on avait volé le trésor de Rakham le Rouge, et avec mes potes tisseuses, on allait le cacher, loin, de l’autre côté de la politique. Dans ma tête, j’imaginais la prise de la Présidence par une procession de paysannes et d’enfants voleurs. Qu’est-ce que tu me parles de Mandrin, des Ghazawates ou de Robin des bois !? On construisait un marché noir d’idées plus ou moins raccommodées, recousues, démerdardes, mais idées quand même. Chacune était une étape dans un escalier géant qui menait aux portes du paradis. Dieu, les services renseignements et les producteurs de fruits et légumes nous avaient fichés comme frange radicalisée. Nous arpentions le monde comme une procession de sorcières et de mages, chassés des quatre coins du monde, improvisant une communion. Il fallait voir le bazar ! Une fois, on avait même volé le champ de tabac de Smaïl. Et pour s’attaquer à Dda Smaïl, son œil de verre, ses décorations militaires, ses deux dobermans et son quinze coups... il fallait vraiment être un tant soit peu passionné.

Elle n’avait peut-être pas de pouvoir d’achat mais Ghenima avait créé, sur les hauteurs de la Kabylie, un bateau qui tanguait de joie, rempli de pauvres qui voulaient détourner le Nautilus. Navire irréel qui lançait ses bouées aux éreintés de la vie et aux minorés.

Et c’est le cas de le dire car ça avait servi de cachette quand, dans les années 94, 95, les gendarmes venaient chercher les appelés du service militaire. Combien de jeunes garçons dont Ghenima et les vieilles du village avaient réussi à sauver la peau, quand la guerre venait cueillir dans leurs nids les futures chairs à canons, les sentinelles de maisons de riches, les futures premières lignes à égorgements ?

Cette cabane était un lieu absolument autre avant même l’existence des tiers lieux.

— La propension d’un animal à prendre, en dernière instance, son corps comme ultime habitat n’était, ici encore, pas très loin. Et c’est ce qui se passera littéralement quelques années après car un meurtre y fut perpétré.

En douce et à mi voix, le mot était propagé : dès qu’il s’agissait de discuter entr’elles de ce qui se passait dans le village ou dans la commune, de sexualité, de rouler du couscous pour un mariage, de résoudre une affaire de couple, de ragoter, c’était là-bas que cela se passait. J’allais écouter. J’étais petit. Donc toléré.

Jusqu’à un certain âge où tout corps devient territoire, les gosses des villages forment une catégorie asexuée et passe-partout qui peut s’acclimater à toutes les errances du monde des adultes. Il m’était donc permis de balader ma curiosité entre les pieds et les gestes de toutes ces femmes que je ne voyais d’habitude qu’adjointes à quelqu’un d’autre , ou bien à une tâche, pas entr’elles, et puis muettes, ou chantant la terre et la solitude durant les moissons et à la cueillette des olives. C’était une expérience curieuse et mystique, car voilà des gens qui se mettaient en groupe non pour être diluées les unes dans les autres, ou pour développer des mots d’ordre, mais pour une émulation de vie mêlée de tissages, de poésies, de noms de plantes, d’espèces d’animaux et de couscous aux cardes.

Ghenima, comme les autres, n’était assignée à aucun imaginaire, elle n’était pas coincée dans le rêve des autres.

Il ne faut pas non plus rêver plus haut que son cul ; ce monde était traversé de cruautés, de mesquineries, de rivalités de classes et de coups bas, à un degré bien plus complexe qu’on pourrait le croire.

Le vivre-ensemble est, dans les sociétés autoritaires, bien plus un dévidoir qu’une étendue de pâquerettes et d’amour du prochain. Depuis la préhistoire, on a inventé les pierres de torture pour observer l’éventrement de nos semblables à l’œil nu. Même chez les hindous, on battait à mort les chevaux pour des besoins d’entertainment.

Chez les anciens hébreux, on prenait un bouc, on le chargeait de pierres et symboliquement de toutes les fautes commises au sein de la communauté, et on l’envoyait se perdre dans le désert. On appela ça le bouc émissaire. La foule du Colisée s’enivrait d’assister à la mise à mort de gladiateurs, souvent esclaves déportés d’Afrique, et son amour de l’empereur était régi par un mouvement de pouce.

Il n’y a pas plus fasciste qu’un esprit de groupe dont les jointures sont l’affect et la mystique de la hiérarchie.

L’humain est vraiment capable de tout, et parfois d’ailleurs du meilleur. Il en a bien entendu très souvent la flemme. Mais quand il s’y adonne, ça produit de beaux agencements. La peinture de Turner en fait partie. La tendresse silencieuse d’un ami envers un autre en fait partie. C’est sans aucun doute ce bleu progressif qu’on trouve dans le son du saxophone ténor ; celui de Paul Gonsalves, le 07 juillet 1956, durant le Newport Jazz Festival. 29 révolutions sur Crescendo and Diminuendo in Blue qui, le temps d’une galère de musiciens, avait envoyé le public et Duke Ellington sur la stratosphère. Il n’aura fallu pour cela qu’une petite charpente sous-tendue par la percussion de Sam Woodyard et les virgules de Jimmy Wood. Ce maigrichon petit corps dans lequel habitait Gonsalves, étranglé par son sax ténor comme un étrange fruit, avait enfanté plus de 15 minutes de magma et de flammes qu’il venait de chourer, tout chauds, du paradis. Cette ambiance surréaliste et chamanique était celle qu’on tâtait dans les poèmes des tisseuses, dans ceux de Ghenima. Un bout de paradis plongé dans les limbes hérité probablement des parques, des moires et des nornes, et resté vivant dans les gestes humains. L’émotion de Dieu s’y était faite chair et avait planté son poulailler parmi nous :

Je m’avance vers vous

Entre des rivières en crue.

Les chemins deviennent des sentiers de chèvre :

Qu’il est difficile de se rencontrer.

Je me suis baissée pour éviter les pierres

que vous me lanciez de vos yeux.

Mais les pierres restent suspendues.

Je me suis vêtue de tant de robes,

À ma poitrine pendaient des pompons,

des pommiers en bourgeonnement,

on s’enivrait de ma présence.

Et puis le monde s’inversa,

déchéance et crédit de cigarettes.

Puis arrivèrent Dieu et la police,

L’un roula sa vengeance en mon sein,

et l’autre fit de mon corps sa pitance.

Ghenima fut retrouvée égorgée le 11 octobre 1997.

Qui, quoi, comment ? Personne ne le savait.

Enquête ? Rapport de police ? Légiste ? Rien ! Ulac !

Le poulailler fut brûlé, la cabane abattue, ses enfants récupérés, et moi …

Moi, je m’étais aménagé une zone de non-droit dans un compartiment de mon crane dont j’avais miné l’accès et scellé les ouvertures : si quelqu’un approchait ma forteresse, je déversais sur lui l’enfer et la chaux vive.

J’étais triste comme un enfant. C’était presque attendrissant.

Ghenima fut enterrée, deux jours après, le temps de la veillée funèbre et des rites de passage. Elle fut embrigadée au cimetière, comme sa mère, et certainement comme sa grand-mère, dans le silence, par une foule de moustaches chantant qu’il n’y a, bien entendu, de Dieu que Dieu et de Mohamed que lui-même, ce qui ne renseigna ni sur les conditions de sa mort, ni sur les conditions de sa vie. Rien de ces chants ne la décrivirent vraiment. — Je savais que l’on enflait les gens de leur vivant en les dépossédant de leur présent et de leur temps de vie. Mais l’ignominie va jusqu’à leur enlever leur identité, leur couleur fondamentale et la chaleur de leur âme, et ceci de leur mourant aussi. Ici repose la réalité. Ci gît le vrai des choses.

La grand-mère de Ghenima avait connu le même voyage funèbre. C’est dans un camp militaire français implanté dans la région en 1956, qu’elle fut violée par des agents des renseignements qui rejoignirent l’OAS en 1961. Elle fut ensuite accusée d’intelligence avec l’ennemi par quelques fellagas qui, utilisant les mêmes méthodes, n’hésitaient pas à promener leurs braguettes dans les villages et les maisons de la région.

La mère de Ghenima devint folle suite au kidnapping de son fils, errant avec son sachet en plastique, embaumant misérablement les derniers vestiges de cet homme qu’elle mit au monde dans la douleur, et dont les traits et la couleur des yeux commençaient probablement à disparaître, pli après pli, de sa mémoire.

Ghnima, elle, a été saignée au beau milieu du tout petit abri qu’elle s’était créé pour échapper à un monde qui perdait les pédales …

Voici incarnée l’histoire récente de ce lopin de terre dont on a tous été affublés.

On ne peut construire une communauté d’intérêts sur un cimetière affectif [16], sur le ressentiment, tant que les assises symboliques et l’idée de justice y sont tronquées, sélectives et branlantes.

En Algérie comme partout ailleurs, le genre humain se venge par lourdeur d’âme.

Tout le monde garda le silence durant des mois sur ce qui s’était passé dans la cabane. Le non-dit tomba comme un brouillard épais sur le village et, avec lui, l’inquiétude et l’angoisse de ne pas reconnaître qui se dirigeait vers vous à la nuit tombée. Tout ceci était en même temps que les années d’attaques nocturnes et de coupures d’électricité. La double angoisse. Plusieurs années après, même en Corse ou dans le fin fond de la Russie, quand la lumière se coupait, j’avais l’impression qu’il allait y avoir une attaque. Donc je commençais à regarder les objets contondants, les éventuelles sorties, les verrous, limitant mon souffle, diminuant le geste, attendant que se trame et se retrame un passé qui finalement n’était même pas encore passé.

Slimane était encore sorti très tôt. Mise à part cette toux, quelque chose tournait dans son corps et perturbait son esprit. Il apparaissait, de là où je le voyais, comme en train de disparaître dans le paysage et dans de sombres pensées.

Un homme s’arrêta en voiture. C’était la Renault 25. La portière passager s’ouvrit et Slimane monta très vite dedans.

Je venais de le voir pour la dernière fois.

Depuis ce matin là, chacun développa sa version des faits quant à sa disparition. Les renseignements, les islamistes, les djins, les elfes, un ras le bol... tout y passait. Bien-sûr qu’il y avait le meurtre de sa femme qui pesait. Mais je sentais en moi qu’il y avait autre chose de concomitant à sa disparition et qui était ressenti par tous. Je n’ai jamais réussi à nommer ce sentiment. Personne n’avait réussi à poser ne serait-ce qu’un seul mot dessus. Ce sentiment fut donc, comme toujours, enseveli dans le non-dit. C’est ainsi qu’on s’appropriait notre chimère, du moins qu’on se l’inoculait : en ne partageant du sensible que son enfouissement.

Le 24 juin 2004, nous partîmes vers Azeffoun. Il fallait subir le drame du réveil de 04h30 du matin. Vous vous sentez d’un coup solidaire de la condition du chien trempé, exposé aux quatre vents. Ces horaires ne sont pas du tout sérieux. Je retrouvai deux amis à l’arrêt de bus du village pour aller vers Bouzeguène, puis de Bouzeguène vers Azazga, et sur place changer encore de moyen de transport afin d’arriver à Azeffoun. J’imaginais alors comment des millions de travailleurs avaient subi, pour alimenter la production de ce pays, non seulement la torture du travail et la violence du salariat, mais aussi les allers-retours quotidiens, d’un transport à l’autre. Ça les maintenait dans une condition physique déplorable : juste assez robustes pour encaisser l’exploitation. On enchaîne de la même manière les veaux pour que leur viande reste tendre. Force était de constater que les gens avaient drôlement maigri et qu’ils étaient devenus une somme de déportés d’un lieu à un autre, condamnés à l’attente dans des prisons béantes, des zones de passage infinies.

Le système concentrationnaire commença d’ailleurs selon le même mode opératoire : en déracinant des africains, les gavant d’huile de palme pour tenir le coup des traversées maritimes dans les cales des bateaux négriers, les nassant ensuite dans des cages pour animaux. Il connut une réactualisation par l’industrie capitaliste dans les usines d’abattage de bovins à Chicago, celles-là mêmes que décrivit Kafka dès 1911.

E ao vento forte do sertão :

Quem se levanta cedo ?

Quem vai à tonga ?

Quem traz pela estrada longa

A tipóia ou o cacho de dendém ?

Quem capina e em paga recebe desdém

Fuba podre, peixe podre,

Panos ruins, cinquenta angolares

’Porrada se refilares’ ? Quem ? [17]

D’autres techniques toutes aussi trash furent préemptées en les poussant à droite et vers la chimie organique, en Europe, durant les deux guerres globales. Enfin, il vit sa démocratisation et sa mise à disponibilité pour tous, à notre époque : un droit qu’on a le devoir d’utiliser sous peine d’excommunication du genre humain.

Dès nos premiers vagissements, on nous habitue au cornac.

Le système pense à nous en nous enfermant dans le monde, en nous surveillant, en nous punissant, en nous disciplinant. Il veut notre bien ... et il l’aura !

Le génie des systèmes de gouvernance a, de tout temps, été de faire coïncider les intérêts des uns aux besoins des autres. On nous les injecte comme un vaccin contre le futur. À chaque gémissement, débat et gesticulation pour se défaire de l’étau, arguant de droits et de libertés, la machine est abreuvée d’objets, de pensées et de spectacles. Nous sommes atomisés de marchandises démocratiques. Les engrenages en sont revivifiés, car ce n’est certainement pas aux technocrates et à l’hyper-bourgeoisie technologique de Dubaï ou de la Silicon Valley d’utiliser leurs daubes high-tech, mais bien aux plus pauvres. La création du pauvre dans tous ses états comme source énergétique d’un système en collapsus. Du lumpenprolo jusqu’au lanceur de start-up en web design ; nous sommes tous le système, nous le structurons, nous en faisons partie et l’activons par nos passivités. Car nous ne savons pas encore domicilier nos désirs. Ce qui a été le saut qualitatif pour la machinerie gouvernementale était de créer un déséquilibre tel que ce qu’on appelle les masses se technicisent et se réifient plus vite que la compréhension de l’objet technique lui-même. Cette latence est ce qui a permis toutes les saloperies ; c’est une déchirure dans le temps vécu et dans laquelle s’engouffrent toutes les violences, les soumissions, les dominations et les exploitations. On est littéralement fécondés de techniques répondant à des besoins qui ne sont pas les nôtres, qui ne sont d’ailleurs ceux de personne sur cette terre. Drame sur drame, on nous a construit une éducation à la capitulation d’abord en faisant entrer le travail salarié dans la dimension du surmoi, ensuite en renonçant au bonheur terrestre.

Le mot d’ordre de tous c’est « trêve de grandes idées », et les hallucinés de l’arrière monde capitaliste forment depuis des lustres le clergé qui nous demande de laisser tomber les dernières résistances qui nous confèrent encore notre humanité : nous ne sommes pas fait pour être performants, mais, si nécessaire, pour agir dans le repos.

Deux, trois heures de route, d’odeurs de sky et de crachats sous les sièges s’en suivirent. J’avais dans mon sac un vieille cassette audio que Karim, le coiffeur de mon village m’avait prêtée : un vieil enregistrement de Cheikh Sidi Bémol nommé Samia. La jaquette montrait le dessin d’une femme l’air en dilettante, tarbouche sur le crane, fines moustaches, grain de beauté. Ça sentait le Frank Zappa des années Nanook. Dedans, il y avait déjà des morceaux annonciateurs d’un retour de bâton en Algérie. J’avais passé la bande au chauffeur. Il l’avait mise. Tout le monde s’était plaint. K7 éjectée, rendue, rangée, salam alikoum. Remets-nous Joe Dassin. Bon appétit.

Le bus s’arrêta et nous descendîmes, les uns derrière les autres, faisant la queue encore une fois.

Nous étions maintenant arrivés à Azeffoun, plage Petit Paradis : énorme amas de sable jonché par l’histoire concrète de l’industrie algérienne ; naufrage de sachets de lait provenant de Draa Ben Khedda, de cannettes et de mouchoirs, mais surtout de plastiques ; il fallait quand même justifier, dans un inconscient collectif, le fait qu’on soit dans un pays d’hydrocarbures, qu’on reçoive la tétée de pétrole. Parfois les paysages peuvent se montrer si grossiers qu’on dirait une exposition d’art contemporain.

La mer, elle, était comme un immense brasier de flammes bleues, tantôt verte et désintéressée, sinon eau turquoise communicant comme un désir d’enfantement. Elle était fendue en deux par une ligne lointaine d’un albâtre à peine discernable du point le plus blanc du soleil. Les éléments faisaient tramer entre eux des histoires et il nous les découpaient par un prisme redistribuant lumière sur ombre, ombre sur lumière. Ça peut enchanter comme foutre le bourdon. C’est selon votre disposition : est-ce que vous avez pris un café avant de sortir ? Quel rapport entretenez-vous avec les teintes ? Où en êtes-vous dans vos emmerdes ? Une couleur du ciel peut changer votre parcours, selon le processus mental dans lequel vous vous trouvez à un instant précis.

La mer prend les apparences de celui qui la regarde. C’est nous qui la créons en y plongeant le regard et la transformant en miroir qui infléchit en le noyant tout ce qui occupe nos réflexions. La mer est un instrument bleu d’oubli.

Parce que les eaux maritimes scandent incessamment le ciel et restent, comme toute personne anciennement colonisée, en quête de puissance. Déjà du temps où Gaïa et Ouranos firent de leur lit la chimère obligatoire pour tous.

La mer méditerranée est une mer en décompensation, c’est une étudiante en sociologie qui souffre de bipolarité. C’est une idée.

Elle me rappelle souvent toutes ces personnes que j’ai connues et qui sont parties dans d’autres pays, connaître un autre exil que celui qu’ils connaissaient déjà en Algérie, dans leurs propre pays, découvrant alors la continuité de la soumission et l’ingratitude de la condition exilique.

La mer méditerranée est une mère en déni, comme la maman de Rabah, le menuisier de Sahel : elle qui continua d’attendre près du téléphone, et dont le fils revint en Algérie dans un cercueil en contre-plaqué, une misérable boite, agglomérat ignoble de sciures de bois qui agglutinait en les synthétisant son parcours personnel et celui de son pays.

La méditerranée, durant le mois de mai, de ce côté là de la côte algérienne, est un insondable larmier : coupant court aux désirs d’ailleurs des jeunes hommes et femmes qui essayent de distinguer au loin, encore plus loin que ça, un signe par delà les mers qui amènerait un bout horizon inconnu — inconnu par rapport à eux.

La mer circonscrit par des lignes invisibles le territoire et l’habitat de l’étranger. L’étrangeté de cette sensation commence déjà par les yeux. Cette mer est un coupe-larmes.

Elle est jalouse, sur la défensive ! C’est une mer porteuse, et porteuse des désirs des autres. Cette eau est en pleine élucidation.

Combien de personnes cette flotte, coincée entre plusieurs terres et ne pouvant plus reculer, a-t-elle englouti dans son calme de surface, par ses couloirs de courants sous-marins : retraits brusques de bancs de sable, par centaines de milliers de tonnes. On appelle ça les ’couloirs de la mort’. Ils évoquent par esprit de camaraderie l’univers carcéral des prisons pour pauvres, ou ceux des zones de non-droits des aéroports dans lesquels les personnes qui ont une malchance de teint, de passeport, de provenance sont agglutinés dans d’énormes files. Ces files, quand vous les découvrez paraissent comme des serpents géants auxquels on demande constamment de changer de peau.

Faire la queue c’est porter atteinte à la souveraineté du corps, réduire, soumettre, humilier.

La méditerranée est jolie sur photo ; elle est d’un bleu mignard, quasi républicain, lourd comme une rencontre officielle, et quand vous êtes de l’autre côté du manche et que vous la subissez ; elle est un instrument de mise à l’amende. Bleue comme un uniforme policier, faite d’incessantes salves et de ressacs pour narguer la perte de vue et le désir de voyage. Elle est le réservoir intarissable et salé jusqu’à l’écœurement de toutes les larmes de pères et de mères ayant vu leurs enfants disparaître d’une façon où d’une autre dans la mort, la ruine, l’oppression ou la brume des matins d’hiver. Elle kidnappe comme une ogresse, efface les traces et vous tait un enfant dès que vous avez le dos tourné. Elle n’aime pas la flottaison et que le vent lui souffle dans les branches. Emperlousée et capricieuse. C’est une véritable salope ! Elle n’a jamais arrêté de faire à tout le monde des noyés dans le dos. Égée y barbota et y subit un contrôle au faciès par Poséidon, le condé en chef et sa puissante thalassocratie. Il y fut oppressé quand vents et raz-de-marées y renversèrent son embarcation de pêche. Puis en totale confusion des sens, quand Thésée revint de Crète, s’y jeta comme depuis un balcon bleu, s’y dilua et y trouva une mort par forclusion. C’est exactement de cela dont je vous parle : c’est une mer d’un bleu forclos. Cette eau est pourrie ! Il n’y a rien à en tirer ! Elle est construite sur un cimetière africain, sur les pilotis des traites négrières, de déportations massives et de bateaux fantômes. Elle a fait les yeux doux à toutes les conquêtes, accueilli les pires sanguinaires venant taquiner trésors, gloire, pétrole, femmes et enfants, depuis les grecs, depuis l’évangélisation, depuis les hilalites, jusqu’aux harems pédophiles où des élus français et occidentaux, les hommes du nord, viennent tutoyer les hanches de petits garçons à Zarzis dans des villas privées, à Alger dans les quartiers hyper-surveillés de Poirson ou au Club des Pins, à Dakar et partout ailleurs. Cette étendue d’algues, de corail et de crevettes grises ne nous a donné que d’étranges apocalypses : elle est le voile qui diffère la fin du drame de l’occident en le déversant en Afrique, c’est le théâtre liquide du délitement du grand conglomérat du spectacle.

Pourtant, ce jour là, il en ressortait des couleurs vives et huileuses qui se déplaçaient en ondulations, un peu comme dans une fosse où pullulent des serpents multicolores. On aurait dit une énorme réserve de vin naturel décomplexé par le champignon botrytis.

On s’était rapprochés d’un petit port de pêche situé au centre-ville. Nous ne voulions pas aller plus loin, car plus loin était synonyme de continuité de la côte vers Vgayet, donc encore d’autres formes de mouvement maritime, d’autres récifs, d’autres écueils et un autre monde qu’on n’avait pas encore arraisonné.

L’étendue de la côte algérienne est une énorme biosphère encore inconnue : on est sur Mars dès le début avril. C’est une planète liquide ayant l’air fermée au vogueur mais qui, quand on y laisse dériver le regard et le corps, demeure avenante et joueuse. Les bancs de méduses y côtoient des algérois, des pêcheurs oranais, des musiciens bougiotes, des paysans de tizi-ouzou, et va encore plus loin dans la faune. Elle fait plus de 1600 kilomètres de long et traverse 14 wilayas dans un pays étendu comme quatre Frances et un septième de la Russie. C’est donc un monde. Et un monde sensible qui ne se présente à vous qu’à force d’un long ennui commun : c’est un rapport d’amitié. Cette zone est une amie potentielle.

Hassina, une amie géographe éprise d’iode et de gin tonic appelait ça Le Grand Clitoral. Elle habitait à pic, sur les collines de Tigzirt, près d’Azeffoun. Elle menait une vie insulaire : elle avait un grain qu’elle noyait au milieu d’un verre d’eau. Les géographes pensent plus souvent avec leur corps que ce que l’on croit. Les égarés, comme moi, pensent avec leurs pieds, car c’est avec les pieds qu’on arpente ce que les cartes ne connaissent pas : le monde du vivant.

Peut-être qu’à un moment de la pongée, les continents se découpèrent pour multiplier les lieux érogènes où la terre et la mer se rencontrent dans l’écume, le balancement des vagues et le cri presque minéral des mouettes annonçant des lendemains de gueule de bois.

Nous aurons aménagé nos corps comme une chenille aménage sa chrysalide et nous serons presque parvenus à devenir des espaces.

Le petit port de pêche où nous nous étions installés, en fin de journée, était construit au bas d’une énorme colline. Bien visible depuis la ligne de crête : il apparaissait enlacé par une terre qui ne voulait pas le laisser partir, alors que lui, depuis les eaux verdâtres qu’il enserrait par ses jetées, ouvrait ses bras impatients au bleu lointain de la mer. Il constituait un port de repli pour les anciens navigateurs phéniciens et carthaginois et était sûrement l’une des particules de l’ancienne échelle punique.

— Il est très curieux de constater l’écroulement sur soi quasi naturel d’une civilisation quand elle commence à édifier des monuments, des grandeurs, des tombaux ; comme un animal cerné qui prend et reprend son corps comme ultime habitat ...

Parmi les filets de pêche et les poissons évidés, les nasses et les pointus en décomposition, je voyais un homme, à une trentaine de mètres, noyé dans le contre-jour : une plaie noire dans l’immensité du disque solaire en train de fumer une cigarette. Il se mouchait avec sa manche et portait un bonnet replié sur la tête en plusieurs ourlets, les uns sur les autres, maladroitement pliés ; ça disait bien son nom : cet homme était affairé mais pouvait bien aménager son temps afin de le perdre avec style. Quand les couturiers essayent de feindre le style du docker, lors d’un défilé de mode, ça vous esthétise très vite une société. Mais à la différence de cet homme, les mouvements de mode sont arrimés à la volonté de l’Homme de gagner du temps, et gagner du temps est très déplacé, vulgaire : pas naturel. Demandez, vous, au vents du sud s’ils sont performants, s’ils poussent les voiles afin de gagner du temps et vous verrez quelle heure il est. — On ne peut passer du coq à l’âne sans y laisser quelques plumes. Il faut toujours payer pour sa vie comme on paye un passage vers l’autre rive.

L’homme fumait et dénouait des filets en parlant avec une musicalité qui m’était encore inconnue. Il toussait de tous ses poumons, à en rappeler le phrasé très jazz et quand même un peu cancéreux de Slimane. Parfois, quand il se labourait le poumon, on aurait cru entendre de la musique industrielle.

Je m’approchais de lui.

Je remarquai d’abord sa moustache et son nez vraiment plus que nécessaire. Il avait une physionomie généreuse et des traits excédentaires : tout chez lui était de face. Dieu l’avait bricolé un soir de tise où il voulait se confier, alors il l’a sculpté comme une révélation. Je trouvai qu’il ressemblait furieusement à l’ennemi de la Panthère Rose ; ce vieux personnage inspiré par Clouzot : petit, moustachu, sans objectif, affairé, avec le penchant bricoleur de Super Mario Bros. J’avais un violent fou-rire que je m’étais plus ou moins démerdé à retenir et qui, heureusement pour moi, avait été interprété en joie de vivre. Il m’avait pris pour un brave garçon, curieux et avenant alors que j’avais dans le cerveau des associations suspectes et farouches qui vous estampillent une personne jusqu’à associer tout ce qu’elle est à une image caricaturale, quelque peu fausse mais inévitable et furieusement exacte.

Il s’appelait Boujemaa. Il m’apprit à faire mon premier nœud de cordage, en me disant que si je voulais me pendre avec ça, j’étais mal barré. « Écoute petit, on noue ça comme un cordon ombilical. Tu as déjà assisté à un accouchement, non ?! ». Il prisait le tabac sans aucune espèce de feuille, comme les vieilles de chez moi. Ça forçait l’amitié.

Je lui dis que j’étais de là-bas et il me dit qu’il était de là. Et nous voilà partis sur une conversation banale où l’ici et l’ailleurs voyaient s’ils avaient des choses à se dire : temps qu’il fait, quelle région, quel accent de Kabylie, quelle est la meilleure huile d’olive, quelle est la meilleure manière de cultiver la tomate. Il défendait le fait d’amener la terre en petits monticules au fur et à mesure que les tomates poussent. Je lui avais rappelé qu’il était pêcheur et que l’agriculture était plutôt de mon côté. Mais il avait raison en fin de compte. Il n’argumenta pas plus. Il me laissa seul dans ma certitude afin que je l’interroge mieux. Sa cigarette sentait quelque chose de curieux, une odeur de plante aromatique : ça sentait bon les champs à perte de vue des lointaines contrées d’Asie du sud.

Boujemaa m’expliquât alors la relation juridique, philosophique et morale très complexe qui existait entre l’état, la police et la botanique. Il était très instructif ce mec. Le prof rêvé : passionné et désintéressé, à emmerder l’académie aux vendredis de l’angoisse. Il savait placer juste assez d’affect sur les mots pour qu’une banale opération de photosynthèse vous apparaisse comme un voyage ascensionnel dans les différentes strates de l’arbuste, des ses changements de couleurs et des basculements des teintes qui s’y produisent. Je l’aurais eu comme prof d’histoire et j’aurais mieux saisi toute cette tambouille dans laquelle on était tous plongés. Autant la tomate n’était pas vraiment un domaine où il excellait, autant l’évocation du cannabis lui faisait pétiller les yeux, comme une passion tranquille qui s’empare de vous dans votre intimité et vous fait réaliser que vous êtes votre propre ami.

Pour des gens comme ceux là, Je est un pote.

Quand il téta suffisamment son joint, qu’il fut sevré de paysages invisibles, l’ennemi de la Panthère Rose me parla alors de la mer. Il m’avait dit qu’il venait de Jijel. Je me rendis compte, pour la première fois, de la possibilité de voyager en Algérie en passant par la mer. Je ne connaissais aucun voyage, aucun roman décrivant ce côté là du pays. C’était très étrange car, venant de la rocaille montagneuse, je sentais quand même une vie côtière et des habitudes maritimes très présentes dans les alentours de mon enfance. Je sentais que quelque chose m’échappait dans un ici que je pensais pourtant bien connaître. Ce fut aussi la première fois que je me suis senti étranger. Non pas étranger à Boujemaa, ou lui-même par rapport à moi, non pas étranger aux autres mais étranger à moi-même.

Drôle de période que les années 90 où nous fûmes tous plongés dans un gigantesque miroir aux alouettes, où la fatigue, la suspicion et la mêmeté ont faucillé les dernières pousses d’altérité restantes. Si bien que ce que nous avons le plus partagé soit l’incompréhension. Nous nous sommes intoxiqués à la certitude et avons produit plus de 40 millions d’étrangers les uns aux autres.

Pendant ce temps là, l’état formait les futures classes dominantes, la carte Chifa et la grande mosquée d’Alger.

Boujemaa me dit qu’il passait énormément de temps à pêcher, et que lorsqu’il quittait l’eau, il avait l’impression de fermenter. Cet homme était étonnant. J’avais l’impression de parler à un paysage. Il avait l’amour des espaces. Rien de son ton, de ses gestes et par dessus tout de ses intentions ne paraissaient velléitaire. Il était le contraire du danger.

Cet homme s’était, par je ne sais quelle puissance surhumaine, rendu le moins dangereux possible. Je me disais qu’il avait quand même dû se coltiner durant des années sa personne, sa petitesse, son éventuelle mesquinerie et les résoudre un tant soit peu pour pouvoir rejoindre cette simplicité du geste. Il s’était certainement élucidé un minimum. Merde !

C’était rare d’observer le simple agir : c’est une paix du mouvement et une économie de manières. Les navigateurs comme les tisseuses ont cette faculté là à construire le présent avec de la patience. Leur être n’est pas souffreteux ; ils n’ont que très peu de passions tristes.

Boujemaa m’avait même dit un poème qu’il avait composé et dont il ne me reste que quelques petits résidus, comme si ma mémoire avait été lavée par toute l’eau de cette journée là, et que le seul souvenir qui ne se soit pas encore dissout soit le goût de l’iode sur la peau. Très vaguement :

Je quitte le rivage aux mêmes heures ;

quand la brise fraîche surprend la mer à son repos,

qu’elle frémit à peine mais remue les fonds et les tapis de corail,

que les bêtes sous-marines s’éveillent et

suivent le courant comme on suit une symphonie précise.

C’est alors qu’il faut partir et quitter terre.

Je me roule une cigarette et

je dis vague !

C’est toujours ainsi que se coupe le cordon littoral.

Apparaissent alors à moi des montagnes d’eau et de récifs.

J’ai vu des immensités d’eaux vives et des lagunes irréelles.

Je sais le calme avant que la pluie ne commence à tomber sur des mers huileuses ;

témoin de cet instant sacré où, de toutes ses gouttes, le ciel se rappelle de la mer.

Je fume mon sebsi et je parle aux vagues,

Seul, au milieu d’un bleu absolu,

me montrant son plumage quand le soleil, fatigué, s’allonge au loin

sur des queues de comètes et des inclinaisons de l’eau.

Je divague et je pêche le bon moment,

Je tire sur mon pétard, et la plante entre en moi en silence,

puis ressort triomphante en m’ôtant des petits bouts de souffle.

Seul le froid et la fumée matérialisent, au soir, ma présence insulaire,

dans une mer indolore où ma canne est un minaret

élevée au ciel comme un abat-jour,

ne limitant plus en moi les couleurs qui grondent,

inondent de peinture et d’écume la proue

et l’intérieur de ma tête.

Il existe en mer des mirages contrecarrant la soif,

j’ai vu parfois le sel prendre en otage les couleurs du ciel,

j’ai vu des animaux nager dans le doute et les roulis des vagues.

J’ai entendu, la nuit, des hurlements lointains,

quand l’orage réglant ses cordes écartèle l’azur,

quand les anges, foudroyés par la réalité, crient au loup !

Je les entends.

J’entends les paysages de ce pays quitter la carte postale.

Il existe des zones, au milieu de nulle part,

où ma vie et la tienne durent le temps d’un reflet, d’un saut de cabri,

le temps d’une canicule, le temps que perle une sueur.

La terre est toujours si loin, fixe, pierreuse, certaine,

et je ne m’en approche que, quand fatigué du rêve,

je m’apprête à mentir.

Croyez-le ou non, j’ai toujours adoré cette mer. Bien qu’elle ait essayé une fois de me la faire à l’envers. Le maître-mangeur qui m’avait repêché m’avait dit ce jour là : « La mer ne te dit jamais de t’en aller. Elle te dit constamment viens vers moi ! ». Il avait raison le maître-mangeur.

Pourquoi décide-t-on, par un jour ensoleillé, d’aller se noyer ? Quels sont les ingrédients qu’il faut réunir afin que cela se produise ? Je ne saurai dire exactement les raisons de cette entreprise. Je me souviens que tout était fade ce jour-là : le sable était terne, le ciel était descendu à quelques mètres de nos têtes afin de bien nous rappeler notre condition carcérale, nous rappeler qui décidait. Le ciel était un maton. Et il nous tapait sur les doigts quand on s’approchait trop près des barreaudages. Nous étions de jeunes petits têtards amassés autour de la mare méditerranéenne, ayant fuit la chaleur du mois d’août et la période des moissons.

Le drapeau triangulaire qui flottait sur la plage était incessamment battu par des vents d’est. Il frétillait ce drapeau. Il était rouge, chargé de sang, dégoulinant de bave et déjà à l’affût de l’âme du jour. Pourtant, il n’était pas encore midi. Mais la mer avait l’eau à la bouche et les drapeaux cherchent toujours des victimes, d’anciens ou de futurs sacrifiés.

Je les ai toujours méprisé ces bouts de tissus ; ils vous prennent à la gorge dès votre naissance et sont les langes de vos premières peurs, puis vous pourchassent comme un linceul. À tous les croisements de rues, de routes, à tous les ronds-points, ils sont imbibés de rouge ou d’autres couleurs viscérales, plus ou moins louches, afin de vous demander de vous noyer dans l’emblème d’un passé construit comme une fosse commune. Ce sont des pierres tombales de masses. On devra forcément y inscrire un jour, en bas et bien à droite, comme le titre d’un mauvais film de vampires [18] : « ci gît le peuple ». En plus, ils les montent bien haut leur bouts de tissu, comme dans les cathédrales : à hauteur de gargouille et de mémoires pétrifiées, aussi haut que le minaret de Djamââ Lekbir, tutoyant dieu comme à Babylone et lui montrant cet emblème où fermentent des milliards de morts : une offrande vissée à une hampe, des cœurs vifs au dessus de l’autel aztèque.

Remarquez bien les couleurs des drapeaux ; vous y verrez, même dans les pigments les plus joueurs, un penchant de l’homme au sacrifice rituel et un tropisme guerrier confinant au suicide collectif.

Tout le monde fermentait dans l’eau du jour, remué par les vagues incessantes qui débarquaient par millions du large. Ça jouait au foot, au frisbee, au beach volley... que des sports anglo-saxons. — Encore un complexe à interroger car les osselets, l’awélé et les jeux des mancala n’ont jamais sinon très peu peuplé les cours de récréation.

Le ciel balayé par le vent se dégagea et la mer, tueuse à sang froid, se calma pour mieux bondir, un peu comme un félin avant l’attaque ; elle arasa sa vague et sa houle, aplanit ses reliefs qui dix minutes avant, étaient en pleine hystérie. L’humilité d’un tueur est bien là : simuler l’inoffensif pour mieux s’approcher, et ce des mantes religieuses jusqu’à l’homme qui, avec une marge confortable, garde la main en matière de meurtre. Je décidai alors d’aller nager. J’étais tout-à-coup enchanté de rencontrer ce nouveau visage d’une eau plate et pétillante de lumières. Il ne lui manquait que les fines bulles, l’air musical et la tranche de citron pour qu’à ce créneau horaire, elle fonctionnât comme une publicité. L’image de surface m’avait émue, la réalité, elle, rôdait un peu plus en profondeur.

J’entrai dans l’eau et je fis deux, trois longueurs. Je me retournais quelquefois vers la plage afin de voir la distance que j’avais parcourue. J’étais étonné car en deux coups de nageoires je me retrouvais à dix mètres, puis d’un autre coup à trente... J’étais pourtant un très mauvais nageur.

Quand j’arrivai à hauteur d’un ami qui barbotait dans ces eaux-là, je me mis debout. J’étais rassuré car mes pieds touchaient encore le fond.

En l’espace d’un battement de cil, tout ce qui était sous mes pieds : sable, oursins, corail, poissons, vieux sachets, se retira avec violence comme aspiré vers le bas par une espèce de léviathan. Ce qui créa un gigantesque couloir de courants sous-marins qui me tira vers les profondeurs et me traîna à plus de deux cent mètres au large. C’était surréaliste. C’était tellement bien orchestré qu’on aurait cru facilement à de la préméditation. Apparemment, Dieu a un plan pour chacun d’entre nous à ceci près que pour moi, par un beau matin d’été, il avait ourdi un rapt en collusion avec le ministère des drapeaux rouges. Sacré coup sous la ceinture. Ce n’était pas très esprit sportif. J’avais beau me débattre de tout mon corps, et même plus, je ne pouvais rien faire. La mer était en mode Potemkine. Elle me serrait tellement fort dans ses bras qu’elle me broyait les os. Mes muscles, je le sentais, étaient complètement froissés. L’eau par décilitres remplissait mes poumons. Je lançais des cris qui n’étaient pas du tout sérieux car tantôt brouillés par la noyade, tantôt détimbrés quand, le temps de quelques secondes, j’arrivai à remonter. J’étais le contraire d’un poisson. Hameçonné comme la dernière des sardines bleues. Peu à peu, ce qui me restait de corps lâchait et se dissolvait progressivement dans l’eau. Il y eut un moment où je m’étais tellement fait aspirer au fond que je voyais la surface à plusieurs mètres. C’est alors que je ressentis l’impuissance à l’état pur : je comprenais alors l’antilope quand elle avait les crocs de plusieurs lionnes lui perforant la gorge. Ce dépit, tellement simple, me desserra la mâchoire et décrispa les quelques fibres musculaires qui, dans mon corps, demeuraient encore fonctionnelles.

Je réunis tout ce qui me restait de force pour me propulser en avant d’un mètre, puis deux, puis trois, encore et encore, jusqu’à sortir la tête et inspirer. Mon visage fut alors effleuré par le zodiac des maîtres-mangeurs qui venaient me secourir. Pas de cul, il avait percuté un rocher et ils avaient tous dû plonger. L’un des secouristes m’avait encouragé à résister le temps de sortir du couloir de la mort. Je le voyais galérer à essayer de me maintenir la tête hors de l’eau. « Écoute, je vais te lâcher, le courant est trop fort. Le vent se lève. Dès qu’il y aura des vagues, démerde-toi pour nager dessus ! ».

Curieusement, j’étais assez calme. Comme je les voyais boire la tasse, je les sentais solidaires de ma condition. On était tous dans la merde. J’avais confiance. Entre pauvres, la confiance ne s’installe qu’à l’approche du précipice. Car il y a communauté de mouise. Prenez les mêmes pauvres et donnez-leur la vie d’un PDG, vous verrez alors comment les requins tournent autour de l’espadon qu’il n’ont pourtant pas pêché. Ou s’il y a solidarité, c’est souvent pour soumettre un autre poiscaille. Pour être en haut il faut maintenir un bas.

Oui, mais sortez une liche hors de l’eau et vous verrez sa condition objective. Un peu comme moi ce jour là. Un peu comme tous ces têtards qui, cet été là, étaient venus échapper au feux de l’enfer, et se retrouvèrent dans les bras d’une mer anthropophage.

Le vent s’était effectivement levé. Je voyais également que je n’étais pas le seul repêché. Il y en avait qui, comme moi, s’étaient fait prendre dans l’appel des sirènes. C’était presque comique. J’aurai presque fait une blague si j’avais eu assez de souffle.

Nous avions chevauché les quelques vagues soulevées par le vent afin de sortir de cette zone de l’espace-temps où la nature harponnait le passant.

Je n’en voulais même pas à la mer de m’avoir fait voir du pays.

Je sortis de là complètement vidé, lavé, misérable. On aurait dit que je sortais de plusieurs séances de radiothérapie ; ma tête et l’ensemble de mes membres bourdonnaient comme sous la chaleur tournante d’un four. J’étais réduit à ma condition de viande.

Enfin hors de l’eau, je m’étais écroulé sur le sable et je voyais le monde tourner. Le soleil m’agressait les yeux : il riait doucement de me voir abattu, rempli de fluides, crachant mes poumons, diarrhéique, chassieux, salé. J’avais des glaires, je râlais, je produisais des sons ressemblant au bouillon du Traité de Bave et d’Éternité. Déplorable, bronzé..., en vie bordel !

Il y avait dans les yeux d’un ami, qui avait essayé de me tirer hors de l’eau avant que lui-même ne se fasse happer, l’aveu d’une tendresse amicale qui jusque là ne m’avait jamais été communiquée. « Replonge dans l’eau, ça endiguera le traumatisme ! », m’avait-il dit. Je m’exécutai et que ça saute !, encore tremblant. Je ne voulais pas attendre une minute de plus car en terme de traumatismes, il n’y avait pas beaucoup de place en moi pour en adopter un nouveau.

On peut se tutoyer ? Bon. C’est plus simple.

Je veux dire que quand tu as connu les années 90 en Algérie, quand tu as connu la police, les barrages militaires, l’humiliation, la violence psychologique, les files d’attentes devant l’épicerie, devant le réfectoire de l’école, devant la CASORAL [19], devant le service d’état civile de la marie ; quand à 13 ans tu as connu les tours de garde armé d’un misérable cran d’arrêt au cas où surviendrait une attaque terroriste, quand tu sais ce que c’est que de ramener douze baguettes de pain et dix litres de lait à la maison, que tu es resté des heures sous le cagnard à tourner une antenne VHF afin de capter un signal pour regarder le River Plate - Boca Junior, que tu as connu la minoration dès l’école, que tu as vu les gens croire à l’électorat, que tu as vu tant de vieilles se murer dans le silence et de gens ayant vécu à côté de leurs corps ; on peut vaguement imaginer que tu n’as pas énormément de place afin d’aménager un coin à une peur de plus. À fortiori celle de l’eau.

Mais le souvenir de cette tendresse, de cette amitié potentielle était le premier sentiment qui, dans ce pays, m’avait laissé entrevoir la possibilité d’une sortie de crise. Ce regard n’était pas dangereux le moins du monde. Chacun se dit ami, mais la chose est rare ; les amis sont légion mais l’amitié elle... . Pour peu qu’on ait la chance de l’observer, c’est un mélange subtile et éphémère de tendresse et d’asepsie. Je ne parle pas de l’amitié grecque, ni de celle médiée par le Dieu des hommes, mais d’un espace dont les liens symboliques seraient tissés d’autre chose que la fraternité, par l’ « on est tous frères et sœurs devant l’éternel », ou devant l’éphémère consommable. Nous avons été sursaturés de représentations et de complexes familiaux au sein du corps social. Cher ami, je ne suis pas ton frère, bordel ! Je ne suis ni le frère, ni le cousin ni le père de personne ! Disons-nous bonjour, pour commencer. Ensuite tentons l’amitié si elle survient.

Ce jour-là, le ciel, le soleil et la mer, en sournoise collusion, en voulaient à mon corps. C’était leur manière de m’altérer. C’était leur façon me dire bonjour.

Azul ! Ça veut dire « bonjour » dans ma langue. Oui, c’est un bonjour teinté de bleu d’Espagne. Ce mot est la contraction de deux autres mots : Aẓ ou aẓ-d , prononcés avec un z emphatique, voulant dire approche ou approche-toi , ainsi que Ul , dont le u est prononcé ou, et signifiant : cœur . Azul se traduit littéralement par : « Approche-toi de mon cœur ».

Azul, chez les hispaniques, c’est le bleu, le bleu pigmentaire, non le bleu d’azur. Autant le terme bleu a été emprunté au germanique blau, autant azur vient de lazaward, en arabe hispanique : c’est une pierre provenant d’une région ceinte par le massif du Pamir et les monts Tian dans l’ancien Turkestan ; c’est le lapis-lazuli que les perses appelleront plus tard lazvard. Et puis un peu Lwerd, roses et fleurs que l’on offrait en guise de bonne augure lors d’une première rencontre.

Cœur bleu, organe invisible et pompier-incendiaire de sang chaud et d’eaux salées.

Pierre minérale dans laquelle se stratifient des siècles de dérive.

Battant décompositeur de pigments musicaux, dont le rôle a toujours été de ressentir en biais afin d’extraire l’harmonie des choses de la mélodie du drame.

Il y a non seulement une minéralité et une géographie mais également une histoire du bleu. Et cette histoire et coupée par plusieurs nuances distantes, elles-mêmes composites, l’amenant à flirter avec d’autres inclinations de la couleur : c’est le récit de noyades, d’enchantements amicaux, de cabanes enchantées, ce sont des colorités d’une vie kidnappées dans le coffre d’une Renault 25.

Le bleu plie l’émotion dans la distance ; il prêche l’amour du lointain.

Toi, là-bas ! Approche-toi de mon cœur !

Salut comme tu peux ! Et comme un pontonnier, passe le bonjour de part en part du rivage. Souviens-toi de la couleur car tout souvenir persiste jusqu’à son élucidation.

T K.