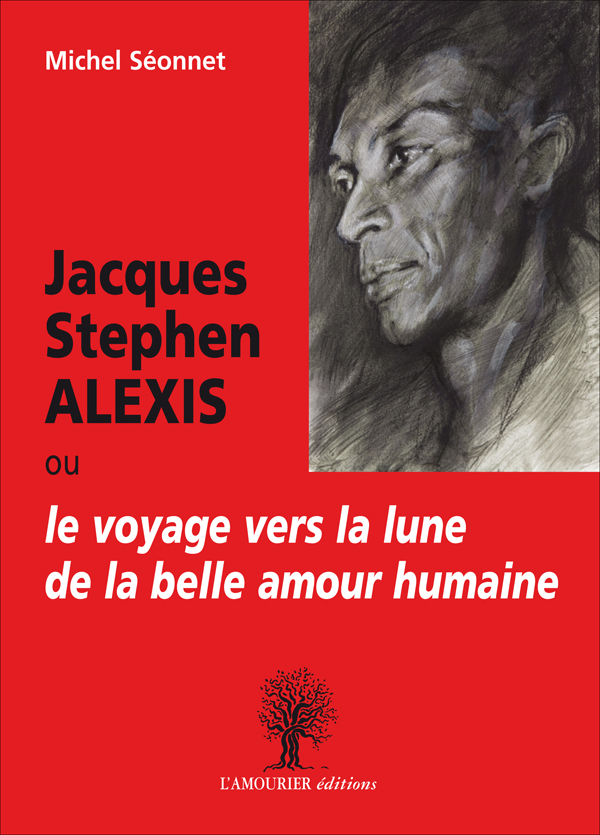

On fête cette année le centenaire de l’anniversaire d’une figure emblématique de la littérature haïtienne : Jacques-Stephen Alexis (1922-1961). L’auteur de Compère Général Soleil (Gallimard, 1955) fut également médecin, militant communiste et théoricien du « Réalisme merveilleux ». Ce sont ces diverses facettes que Michel Séonnet explore dans ce livre, originellement publié il y a près de quarante ans, et qui s’inscrivait dans le cadre d’un programme d’Armand Gatti autour des poètes assassinés.

Séonnet a écrit Jacques Stephen ALEXIS ou le voyage vers la lune de la belle amour humaine sans avoir jamais été en Haïti, « envoûté » par le sujet, recourant à une forme traditionnelle, celle du conte, empruntant nombre d’extraits de romans de l’auteur, et s’appuyant sur le témoignage de Gérald Bloncourt (1926-2018), peintre et photographe haïtien, ami d’Alexis. Sous cette forme proche de l’oralité, le parcours de l’écrivain s’offre ainsi à nous par le biais de multiples voix et « entrées ».

Écrivain militant

Son premier roman, en 1955, Compère Général Soleil, plaça d’emblée la littérature haïtienne sur la scène littéraire mondiale. Il prolonge l’œuvre désormais classique de son compatriote et ami, également communiste, Jacques Roumain (1907-1944), Gouverneurs de la Rosée, tout en innovant radicalement. Jacques-Stephen Alexis se lie aux poètes cubains, Nicolas Guillen et Alejo Carpentier, et, en France, où il poursuit ses études et écrit ses livres, il rencontre, entre autres, Louis Aragon et les écrivains de la Négritude, Aimé Césaire et Léopold Sédar Senghor.

Ses livres sont de magnifiques histoires d’amour – entre Hilarion et Claire-Heureuse, Gonaïbo et Harmonise, El Caucho et la Niña Estrellita –, où le merveilleux dispute le quotidien au réalisme le plus sombre. Des histoires où, le plus souvent, c’est la femme, survivant à la tragédie, qui dessine la chance d’un avenir bouleversé. Ce sont aussi des livres d’éducation – on a parlé d’un « onirisme didactique » –, mais qui échappent à la lourdeur moralisante et aux divers avatars du réalisme socialiste, et se fondent dans la trame narrative (davantage encore dans le dernier roman publié de son vivant, l’Espace d’un cillement). Ainsi de l’apprentissage, chargé d’ironie d’Hilarion : « gens de bien, gens ’comme il faut’, bons chrétiens qui mangez cinq fois par jour, fermez bien vos portes : il y a un homme qui a grand goût, fermez, vous dis-je, mettez le cadenas, un homme qui a grand goût, une bête est dehors... ». Et, après qu’il ait volé le portefeuille convoité, celui-ci devient « une pièce justificatrice de son droit. Le droit de défendre son existence, le droit de rançonner les rançonneurs. En une seconde toute une philosophie sociale lui était née ».

Jacques-Stephen Alexis donne à voir l’« étrange harmonie » qui s’élève entre les êtres, dans certains moments du carnaval, entre les aléas naturels frappant régulièrement cette terre et « la force inextinguible aussi d’un peuple de métal », entre la sensualité et la violence du rêve. Et les saisissantes pages consacrées aux cyclones doivent se lire comme une image d’un soulèvement (populaire ou amoureux) :

« Vers trois heures de l’après-midi, le vent s’amena d’un seul coup, puis se mit à galoper et à ruer sur la ville. Les grands gosiers sur le port tournèrent en rondes éperdues. La mer sortit sa robe verte des grands jours et s’enveloppa de châles de dentelles d’écume (...).

Alors le vent jeta de nouvelles forces dans la bataille. Il éteignit le soleil avec une montagne de nuages. Il déracina vingt chênes, brisa cinquante dattiers, coucha vingt mille bananiers dans la plaine, arrachant des étincelles aux fils électriques. (...) Les vagues rejetaient des immondices infâmes le long du rivage. Le vent accourut, lança ses fouets contre la mer, et la travailla. Elle poussa des gémissements impossibles de douleur et de rage ».

Militant écrivain

Le discours tenu par un protagoniste dans l’un de ses romans correspond sûrement à l’idée que Jacques-Stephen Alexis se faisait de son rôle et de sa responsabilité, de dire et de transmettre :

« J’ai payé cher ce que je sais et voilà que si je ne le donne pas maintenant à toi, tout ça s’en ira avec moi sous la terre, tout ça ne deviendra même pas un peu de vent chanteur de musiques, même pas une petite luciole dans les nuits, même pas un peu de douce poussière sous les pieds des pèlerins ! ».

Mais cela suffisait-il ? Fin mai 1957, Alexis quitte la France pour revenir en Haïti. François Duvalier met en place les conditions pour conquérir le pouvoir – ce qu’il fera quelques mois plus tard –, avant de se mettre en scène comme « Papa doc », et d’entraîner le pays dans la longue nuit de la dictature (elle s’achèvera par la révolution de 1986, chassant son fils du pouvoir, « Bébé doc »). Alexis se dédie entièrement à l’action politique. Il fonde et dirige le Parti d’Entente Populaire, élabore un manifeste pour « la Seconde Indépendance », se rend à Moscou et en Chine, cherche des alliés et des moyens pour mener la lutte en Haïti.

En 1959, la révolution cubaine fait lever un vent d’espoir sur toute l’Amérique latine et les Caraïbes, qui se mettent à l’heure des focos (foyers révolutionnaires) et des guérillas. Depuis Cuba, avec de l’argent chinois ou russe, Alexis organise un débarquement clandestin sur la côte haïtienne, toute proche, pour s’enfoncer dans les terres et organiser la résistance. Accompagné d’une poignée d’Haïtiens, il débarque, en avril 1961. Tout de suite repérés – sûrement a-t-il été trahi –, lui et les autres disparaissent. « Plus de nouvelles officielles, du moins. Aucune déclaration, aucun constat, aucun acte de quelque sorte que ce soit ne viendra confirmer leur mort. Comme s’ils avaient été rayés du nombre des vivants d’un simple trait de plume. Simplement, ils ne seront plus jamais là » (page 205).

« Beaucoup ont reproché à Alexis sa précipitation, ses ’illusions’ », écrit Séonnet (page 193). C’est, comme l’écrit l’auteur, faire fi de ce qu’attendait Jacques-Stephen Alexis de la littérature, de son engagement et de l’époque. En 1945-1946 déjà, au sein du journal La Ruche, où il signait ses papiers du pseudonyme Jacques-la-Colère, il participa aux « Cinq glorieuses », les jours révolutionnaires qui firent tomber le gouvernement d’alors. Littérature et politique étaient, à ses yeux, des vases communicants. « La pensée est bâtarde, devient un vice contre nature, quand elle ne sert pas de prologue à l’action » affirmait-il dans L’Étoile Absinthe. Et cette action, en ces années-là, relevait de l’engagement communiste – y compris stalinien –, auquel il était prêt à « sacrifier » sa vocation littéraire. Sauf qu’il ne s’agissait pas alors, pour lui, d’un sacrifice, mais d’une mise en suspens cohérente, au nom des priorités révolutionnaires.

« Mais avait-il le choix ? Poursuit Séonnet. Sans doute la victoire duvaliériste n’eût-elle eu lieu, les choses se fussent passés autrement » (page 183). Sans compter la lame de fond que produisit la révolution cubaine. Et l’écrivain haïtien, Lyonnel Trouillot, d’évoquer dans sa préface, « des tentatives diffuses de dépolitisation », en rappelant cette évidence : Jacques Stephen Alexis « était un communiste et un révolutionnaire ».

Actualité et héritages

Dans sa postface, Michel Séonnet dit qu’il ne serait plus possible d’écrire ce livre tel quel, aujourd’hui. Revenant sur les conditions de son écriture, à une époque où peu de personnes connaissaient l’œuvre de Jacques-Stephen Alexis, et moins encore en parlaient. « Trop noir, Alexis ? Trop communiste ? Il y avait quelque chose de révoltant à se dire qu’à l’assassinat politique avait succédé une sorte d’oubli littéraire » (page 227). Si, quarante ans plus tard – cet ouvrage fut publié en 1983 –, ses romans sont heureusement plus lus, mieux connus, à (re)lire ses textes, et à suivre son parcours, force est de se demander si Alexis ne demeure toujours pas, aux yeux de nos contemporains, trop noir et trop communiste ; trop Haïtien aussi.

Comme communiste, il partage au mieux l’incompréhension, au pire le rejet et le discrédit attaché à ce mouvement à l’aune du libéralisme triomphant. Et il ne jouit pas des circonstances atténuantes d’avoir participé à la déstalinisation. Comme noir, s’il peut être rattaché aux littératures du Sud, à la Négritude et au mouvement anti-colonial, c’est d’une manière différente que l’interprète la majeure partie du mouvement décolonial actuel. En raison justement de son engagement communiste.

« Avant tout et par-dessus tout fils de l’Afrique, je suis néanmoins héritier de la Caraïbe et de l’Indien américain à cause d’un secret cheminement du sang et de la longue survie des cultures après leur mort » écrivait-il. Il s’affirmait cependant, dans le même temps, « proche de la pensée et de la sensibilité françaises », n’hésitant pas à aller jusqu’à dire que « la France m’a tant donné que j’ai obligation de rendre le peu que j’ai à offrir » (page 84). Il entendait faire partie du « bataillon haïtien » de « l’armée internationale des combattants d’un nouvel humanisme » (page 91).

Ces propos, qui peuvent surprendre ou paraître datés, n’en témoignent pas moins d’un anticolonialisme radical, qu’on aurait tort de remettre en question. S’ils renvoient en partie à la situation personnelle d’Alexis – mulâtre issu de la bourgeoisie, écrivant en français, vivant entre la France et Haïti –, ils traduisent surtout, en ces années-là, la conception de la lutte révolutionnaire dans le mouvement communiste et une large part des courants anticolonialistes. Sûrement faut-il y voir également l’influence spécifique de l’histoire d’Haïti. La conscience d’appartenir à la première république noire libre, issue de la révolution d’anciens esclaves, en 1804, enorgueillit les Haïtiens, et donne à leur anticolonialisme une profondeur et une assurance particulières.

Il y avait, en outre, des raisons plus immédiates à se revendiquer « d’un nouvel humanisme », en cette fin des années 1950. Duvalier avait, en effet, commencé à mettre en avant l’idéologie du « noirisme », qui, sous prétexte de favoriser les noirs au détriment de la bourgeoisie mulâtre, lui permettait de renforcer son pouvoir personnel, en lui donnant un vernis égalitaire. Jacques-Stephen Alexis devait écrire : « la question de couleur est une excellente arme qui pourra servir encore quelques années à démobiliser le peuple et à le détacher de l’objectif essentiel ». Et encore : « nous ne serons jamais les spectateurs d’un particularisme étroit qui cloisonnerait le monde en races et catégories antagonistes ».

L’intérêt de ce livre est donc aussi de nous présenter la complexité du personnage, les contrastes et zones d’ombre d’un parcours, qui n’en suit pas moins une ligne cohérente où l’écriture et la politique se nourrissent l’une l’autre, quitte, à un moment, à tarir la première, le temps (incertain) de recouvrer le chemin vers l’action. Ce fut, certes, un échec. Mais, plutôt que de parler de naïveté, voire d’illusion, on préférera évoquer les conditions même de l’écriture d’Alexis, la surdétermination de son engagement en cette fin des années 1950. Et rappeler sa foi : « Rien de ce qui est passionnément vivant ne meurt tout à fait mais se perpétue, se lègue, se transmet, se dépasse »

Frédéric Thomas