Je suis infirmier. J’ai fait mes études de 2010 à 2013 à Strasbourg, une ville plutôt bien lotie en matière de santé avec un grand CHU (le plus gros employeur d’Alsace) et un plateau technique et logistique conséquent. Il y a environ dix ans, donc.

Premier stage : EHPAD (j’ai fait de l’INTERIM plus tard dans ce type d’établissement en tant qu’aide-soignant et ce que je vais décrire n’est pas une exception). Je découvre l’ambiance. Six heures et demie du mat’, les aides-soignantes commencent à débouler dans les chambres des personnes âgées qui ont le malheur d’être en bout de couloir, à allumer les lumières à la volée avant d’arracher la couette qui couvre des petites vieilles encore ensommeillées en annonçant : « Allez, on va faire la toilette ! ». Les corps chauds et ridés, encore endormis, violemment mis à nu, se contractent, se replient, dans des positions de défense : « Alors, on a bien dormi !? ». Et la suite de la journée n’est qu’une série de pieds de nez aux beaux concepts enseignés en cours : « maintenir l’autonomie », « faire avec et non pas à la place de », « on soutien un membre pour le manipuler, on ne le saisit pas en pince » etc… Un jour une collègue étudiante a le toupet d’interpeler une salariée en évoquant de la « maltraitance ». Aïe aïe aïe, nous voilà convoquées, toutes les étudiantes, face à l’ensemble des salariées en blouse blanche installées en U et au centre desquelles siègent les bureaucrates en costard. Le directeur, un quinquagénaire ventripotent, nous interpelle d’une voix tonitruante : « Vous êtes apprenants ! Et quand on vient apprendre on se tait, on rase les murs, on observe et on reproduit ! ». Eh oui, le mec a besoin de pouvoir renouveler une main d’œuvre docile mais qui s’épuise vite. Pas question que des petites connes d’étudiantes viennent lui foutre des bâtons dans les roues ! La collègue qui avait eu l’outrecuidance de prononcer le mot interdit n’est jamais revenue.

Deuxième stage : médecine interne. Ça se passe dans le bâtiment tout neuf du NHC (Nouvel Hôpital Civil). Un superbe cube d’un gris magnifique. Longs couloirs, lino bleu au sol murs gris, le tout éclairé aux néons : le combo gagnant hospitalier ! A six heures du mat’ au mois de décembre, ayant bravé les moins dix degrés dans une ville verglacée encore éteinte, ne touchant qu’une très maigre indemnité de stage, je n’ai pas encore attaché mon vélo que j’ai déjà envie de me barrer… « C’est comme dans docteur House ! », m’a dit la formatrice à qui j’ai demandé ce que c’était exactement que la médecine interne, « c’est de la démarche diagnostique, c’est passionnant ! ». Tu parles, je découvre une équipe débordée, qui n’a absolument ni le temps ni l’envie de s’occuper d’un étudiant. Le motif d’hospitalisation le plus courant est « altération de l’état général » chez des patientes âgées qui se retrouvent attachées dans leur lit de peur qu’elles ne chutent si elles se lèvent. Il y a des soins complexes, des chambres en pression positive abritant des patientes immunodéprimées qu’il faut aller soigner en mettant une tenue qui prend un quart d’heure à enfiler, des initiations de chimiothérapies assurées par des internes sur-sollicitées en pleur, un fourmillement incessant de soignantes qui donnent tout pour assurer avec un effectif au strict minimum une charge de travail considérable ! La préoccupation de mon infirmière référente est de ne pas pouvoir se rendre au Noël qu’elle a prévu en famille car une collègue est en arrêt maladie et qu’elle est donc « réquisitionnée » sur les jours de congé qu’elle a pourtant posés il y a fort longtemps ; bien plus que de s’occuper de moi. La tension est constante, sur des vacations de plus de sept heures (6h30-14h ou 13h30-21h, grosso modo) dont la fin se fait attendre dès le commencement. Et le soir à 21h (souvent bien sonnées), les soignantes qui reprennent à 6h30 le lendemain s’offrent une petite tournée de Lexomil (benzodiazépine à visée anxiolytique et hypnotique) aux frais de l’hosto pour pouvoir trouver le sommeil au plus vite histoire de tenir le coup et de ne pas trop ruminer. Franchement j’ai déchanté : pour avoir vu quelques épisodes de Dr House j’ai eu comme l’impression de m’être fait flouer !

Troisième stage : chirurgie urinaire. Même ratio de soignantes qu’en médecine interne. Service ultraspécialisé. Soins ultra-sérialisés. Pansements. Perfusions. Vidanges de sondes urinaires. Antalgie. Antibioprophylaxie. Et on recommence. Les soignantes sont blasées. Une nuit où en tant qu’étudiant je remplace une aide-soignante arrêtée, l’infirmière avec qui je bosse me tient le discours suivant : « Je vais me réorienter. Chez Tupperware. J’ai commencé à organiser des réunions. Franchement c’est génial. Je trouve ça beaucoup plus valorisant que de bosser comme inf. Franchement, on reconnaît tes efforts, c’est hyper gratifiant ! T’as une évolution de carrière, des primes de résultat, tu gagnes bien mieux ta vie ! ». Sans déconner ! La nana m’assure que ça a beaucoup plus de sens de vendre des ustensiles de cuisine en plastoc que de soigner des gens. Et elle sait de quoi elle parle ! Mais qu’est-ce que je fous là plutôt que chez Tupperware !?

Je vais m’arrêter là mais j’en aurais encore des tas à raconter : la psy, la réa, le service de soins infirmiers à domicile… A trente ans (j’ai fait mes études d’infirmier sur le tard), les crises d’angoisse en rentrant de stage, les pleurs, les insomnies, la fatigue, l’appétit coupé. Dès le début de leurs études les étudiantes en soins infirmiers (mais il en est de même pour les aides-soignantes, les sage-femmes ou les étudiantes en médecine) découvrent la réalité hospitalière, et c’est hyper violent. Voilà pourquoi beaucoup arrêtent. Olivier, cherche pas : si les étudiantes démissionnent c’est pas à cause du COVID, c’est à cause de l’état de l’hôpital sur lequel s’est abattue la crise du COVID. Et après les étudiantes, les soignantes risquent bien de suivre !

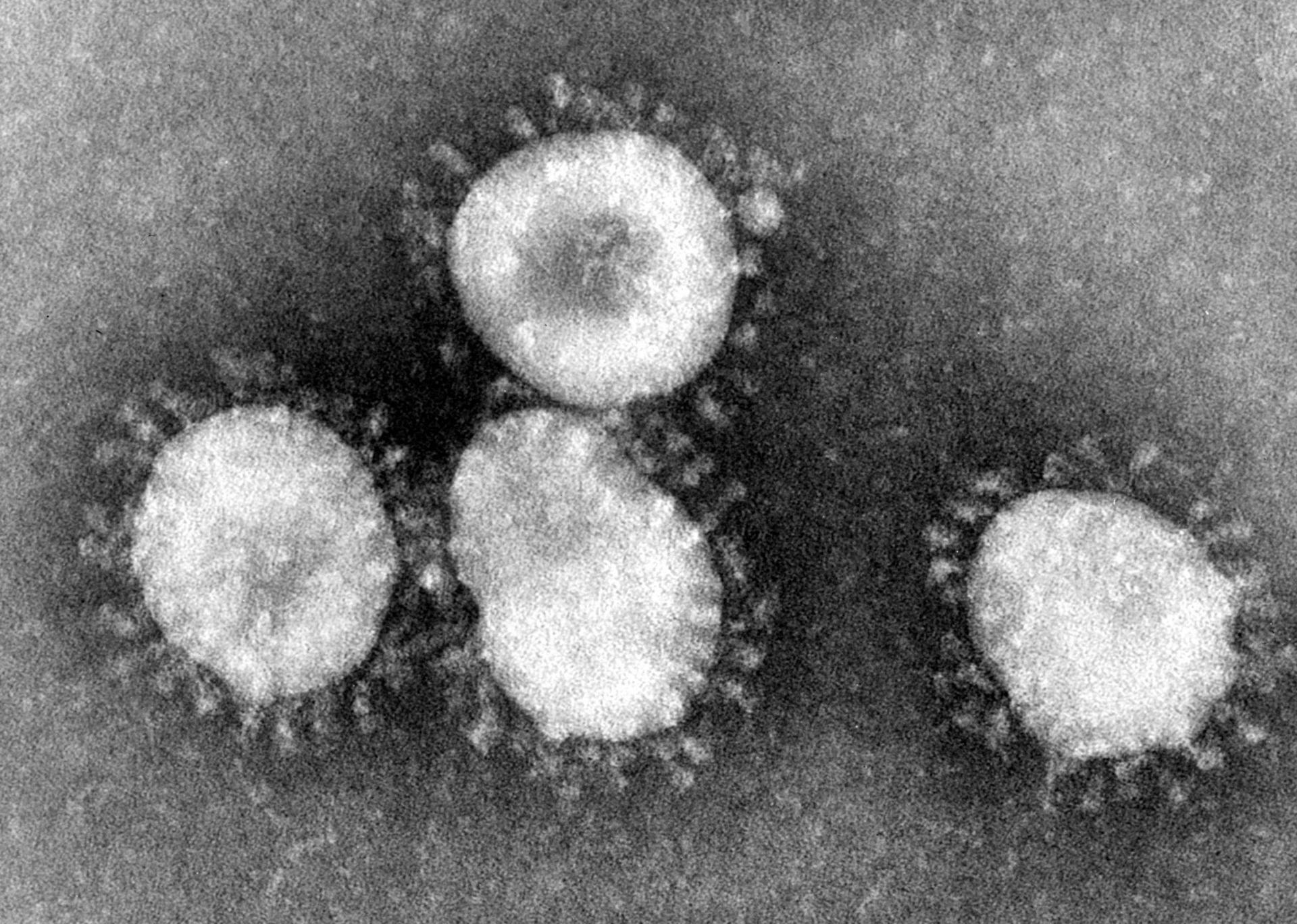

J’ai parlé avec une amie infirmière aux urgences du NHC de Strasbourg. Elle m’a raconté un peu le COVID. Les patientes pour qui il n’y a plus de lit disponible nulle part et qui arrivent avec une forme sévère. Qui décompensent très vite. En une demi-heure elles passent d’un plein état de conscience à la mort. Il faut leur annoncer qu’elles vont mourir à brève échéance. Là, dans un couloir des urgences, seules, entourées de soignantes masquées avec lunettes charlotte et surblouse, sans pouvoir revoir leurs proches. « On va essayer de vous soulager au maximum avec de l’oxygène et une sédation, et vous allez partir petit à petit… », et il faut mettre en œuvre ce qu’on a annoncé et filer vers une autre patiente.

Moi je bosse en psychiatrie. J’ai continué à travailler malgré le confinement, comme la plupart des soignantes. J’ai été muté en renfort sur un autre service que le mien. Peur de contaminer ses proches, arrêts maladie multiples, effectifs ultra réduits, soignantes qui ne connaissent ni le service ni les patientes, étudiantes intégrées aux équipes, patientes enfermées dans les services sans visites ni sorties autorisées… Ambiance ! Bientôt deux ans plus tard, on vient de passer un été très tendu dans le service public hospitalier (comme souvent l’été les effectifs sont au strict minimum, mais là s’ajoutent les arrêts dû au COVID) et à la rentrée on exige de nous une attestation vaccinale sans délai sous peine d’être licenciées ! Sans déconner, je suis très attaché à l‘idée que la santé doit être accessible à toutes, et gratuitement, et que cela est encore plutôt garanti par le système de soins. Mais il y a une telle tension, une telle souffrance des soignantes, et cela implique une telle fragilité de tout le système, qu’à l’issue de cette crise sanitaire je me demande combien de temps ça va pouvoir tenir encore. Alors faudrait que les connards en costard ouvrent les yeux (hein Olivier !) et arrêtent de faire comme s’ils se posaient des questions. Et puis que nous soignantes on se bouge le cul pour foutre un petit bordel et faire changer les choses pour de bon !