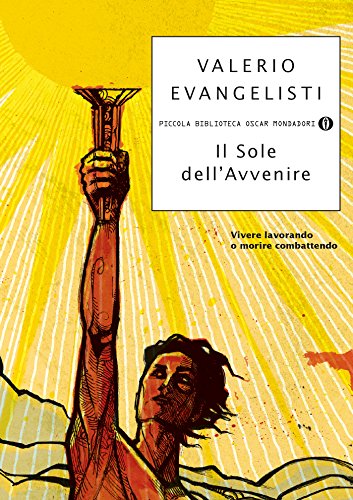

[Traduction de l’illustration : « Hommage à Valerio Evangelisti, à l’occasion de la fête d’Au-delà du Pont. "Crois-moi, le soleil est où l’on rêve qu’il est, si en plus il est celui de l’avenir, il éclaire partout" Salut, Valerio. »]

Mêlant diverses littératures de genre, horreur, SF, polar, aventure, chacun des épisodes de la saga est construit sur l’entrelacement de trois fils temporels, le moyen-âge de l’Eymerich historique, un présent ou un passé récent et un futur dystopique. Les quatrièmes de couverture qui tentent de restituer la richesse de ces multiples récits se répondant d’un volume à l’autre composent une sorte de poème baroque qui donne le vertige : « Quel rapport existe-t-il entre l’enquête que mène Eymerich sur la résurgence de l’hérésie cathare en Savoie, les manipulations génétiques de chercheurs déments au milieu des années 1930, et les charniers de Timisoara en Roumanie ? » « 1358, Castres. Nicolas Eymerich mène une terrible vindicte contre la secte des masc, buveurs de sang. XXe siècle, Etats-Unis. Le Ku Klux Klan, la CIA et l’OAS sont impliqués par un biologiste fanatique dans des expériences sur des gens de couleur. Une histoire américaine se dessine, de J.F. Kennedy au président Doyle, lequel doit faire face à une effroyable pandémie rongeant les fondations mêmes des Etats Unis ». « 2068. L’Euroforce et les néonazis de la Rache s’affrontent, soldats fabriqués avec des morceaux de cadavre face aux humains génétiquement modifiés. » « 1328, Gérone. Nicolas [Eymerich], enfant fragile et peureux, se place sous la protection du père Dalmau Monder. An 3000. Lune. Lilith mène une vengeance seule contre les psychiatres qui régentent son monde sous prétexte de le sauver. » « Par delà les siècles. Irak. Des soldats qui n’ont plus rien d’humain s’affrontent en une guerre apocalyptique autour de Ninive » « 1361. A Saragosse, quiconque entre en possession d’un mystérieux ouvrage est assassiné par des créatures à tête de chien. Libéria, des siècles plus tard. Des mercenaires de l’Euroforce, alliés aux chemises noires de la RACHE, provoquent l’exode massif d’enfants de sable vers l’empire du Bouganda. » « 1365, accompagnant le roi Pierre IV en Sardaigne, Eymerich doit enquêter au cœur d’un très ancien culte païen. Milieu du XXe siècle, le psychanalyste Wilhelm Reich démontre l’existence d’une force issue de la libido. Proche avenir. La mort rouge a ravagé la planète. Au sein des fédérations de fortune constituant l’Amérique, tout contact entre hommes et femmes est prohibé. »

Avec une créativité digne des grands feuilletonistes du XIXe, Valerio Evangelisti a fait vivre un personnage de littérature populaire qui s’est trouvé des millions de fans, alors même que ce héros fort peu recommandable n’hésite jamais à faire appliquer la torture (tout en s’efforçant, en ancêtre de ces scientifiques adeptes de la vivisection, de n’y trouver aucun plaisir conscient). Dans un texte de 2004, où je confiais quelques-unes des raisons pour lesquelles je considérais Valerio comme un ami, j’écrivais les paragraphes qui suivent.

« …s’il est mon ami c’est aussi parce qu’il est Eymerich. A lire certaines interviews de lui, on ne peut que sourire de cette déclaration de l’individu qui, pour l’Etat italien s’appelle Valerio Evangelisti : « j’ai modelé Eymerich sur la part la plus obscure de ma personnalité ». Voilà une ruse que je n’oserai dire démoniaque mais qui partage tout de même avec celles du Malin (et de la société du spectacle) la capacité à inverser le réel. En réalité, un minimum d’investigations me permet d’affirmer que l’inquisiteur Eymerich est réapparu dans la deuxième moitié du XXe siècle sous la forme d’un personnage dont on retrouve la trace tour à tour sous les traits d’un étudiant à l’université de Bologne, d’un enseignant d’histoire, d’un militant en uniforme sandiniste au Nicaragua et d’un auteur à succès européen. J’entends avec délices le concert d’exclamations horrifiées des tenants de la political correctness : comment, non content de soutenir que Valerio est Eymerich, il affirme son amitié pour cet infâme inquisiteur qui prend un plaisir trouble à torturer l’hérétique, tout particulièrement du genre féminin ? Je me contenterais volontiers de répondre par le délicieux ricanement du corbeau qui annonçait mon feuilleton radiophonique préféré, [1]si je n’étais pas convaincu que la plupart des si nombreux lecteurs de Valerio sont en mesure de comprendre où je veux en venir. Dans son introduction à La psychologie de masse du fascisme, Reich écrit : « Mon expérience en matière d’analyse m’a installé dans la conviction qu’il n’y a pas un seul homme vivant qui ne porte dans sa structure caractérielle les éléments de la sensibilité et de la pensée fasciste ». Pour garder à cette phrase toute son actualité, à l’heure où l’un des héritiers du fascisme historique, vice-premier ministre et manipulateur des bouchers de Gênes, défend sur le vote des immigrés des positions progressistes que même la gauche n’avait pas osé avancer [2], il convient de donner au terme « fasciste » l’acception plus large de « partisan de ce monde froid » dont parle Valerio Evangelisti : défenseurs de la raison économique, intégristes évangélistes américains ou islamistes, fallacistes [de Oriana Fallaci, auteure ex-degauche devenue aboyeuse du Grand Remplacement, NDA] et autres ayatollahs de Wall Street. Et un minimum d’honnêteté nous obligerait à reconnaître que le monde dont rêve l’inquisiteur, univers glacé enfin débarrassé de la fatigue des sentiments, exerce sur chacun de nous une certaine fascination : nous avons tous un bout d’Eymerich en nous. Mais ce n’est pas forcément une mauvaise nouvelle. On combat d’autant mieux une réalité qu’on la connaît intimement. L’épistémologue Feyerabend soutient que l’origine de l’esprit scientifique est à chercher, au moins en partie, dans la démarche intellectuelle de l’Inquisition qui, au Moyen-Age condamnait à mort des coqs pour leurs comportements ou leur morphologie anormaux. C’est, mutatis mutandis, cette même volonté de faire dire sa vérité à l’Univers, au besoin en le torturant, qui a donné à la science les outils dont la bourgeoisie s’est emparée pour s’approprier le monde et le transformer à son image (en dépôt d’ordures). Et les présupposés idéologiques du manipulateur d’éprouvettes déterminent autant le résultat des recherches que les dogmes religieux commandant aux tenailles rougies. Mais de même que, dans le monde réellement inversé du Spectacle, le vrai est un moment du faux, le faux peut aussi être un moment du vrai, et la vision partiale, mutilée, que la science contemporaine nous offre du monde, peut aussi être utilisée, replacée dans une démarche plus vaste et plus humaine. La description des formes les plus atroces de la domination peut aussi être « incitation à la rébellion ». Valerio Evangelisti est en train de construire un des grands récits de ce tournant du siècle, saga renouvelant toute la littérature de genre, tressant le fil d’un moyen-âge qui évoque d’autres moyens-âges à venir, d’un présent qui résonne du passé et d’un avenir qui fait hoqueter l’histoire. Une de ces oeuvres multigenres et protéiformes qui reprennent les formules de la littérature populaire pour les dépasser et les arracher à leur récupération commerciale. Ce que démontre l’expérience de notre auteur, c’est que les traits autoritaires que nous portons en nous, nos folies et nos agressivités les plus secrètes, passées par l’alambic de la créativité, peuvent donner l’élixir d’une création libératrice. Voilà la leçon générale qu’on tire, a contrario, de ce catalogue de tous les dangers que représente l’œuvre de celui qui, au XXe siècle a pris (quelle ironie !) le nom d’Evangelisti. Voilà quelle est la Nouvelle, le sacrilège évangile qu’il nous apporte. Si un jour l’humanité réussit à se débarrasser du capitalisme sans sombrer dans le néant, elle ne le fera qu’en libérant, chez la plupart de ses membres, y compris ceux qui semblaient dominés par la mentalité « fasciste », le petit enfant qui savait aimer, à travers sa mère au nom de lumière, le principe féminin pourchassé à travers les siècles. Il faudra pour cela que se développe un mouvement des mouvements capables d’intégrer dans ses armes de construction massives l’amour et l’amitié. On aura compris que, sous le visage sarcastique et doux de Valerio, c’est Eymerich, le fils de Luz, qui projette vers notre époque son côté lumineux. »

Ce n’est pas pour rien si, dans les hommages publiés en Italie, y compris par ses lecteurs et amis, il était dénommé « Magister », comme son personnage fétiche. Valerio Evangelisti avait porté au plus point un art qui est au fondement de la littérature, comme de la démarche révolutionnaire : l’art de se mettre à la place de l’autre.

Historien de formation, ayant débuté dans le livre par des ouvrage qui restituaient des moments du passé italien des années 60-70 à l’intérieur du « Projet Mémoire », il a aussi beaucoup écrit sur les splendeurs et les ambiguïtés des mouvements d’émancipation, qu’il s’agisse de l’histoire des ouvriers agricoles dans l’Italie du Nord, des pirates de l’île de la Tortue ou de la montée du syndicalisme dans ses rapports avec la mafia sur les ports états-uniens au début du XXe siècle. On comprend mieux ce qui se passe depuis les origines, entre les États-Unis et le Mexique, quand on a lu La Coulée de feu. De même, pour saisir comment fut réduit, écrasé, domestiqué, l’immense potentiel révolutionnaires des Etats-Unis, et comprendre les liens symbiotiques et contradictoires entre les Etats Unis et l’Italie, on lira avec grand profit Nous ne sommes rien, soyons tout, et Briseurs de Grève, dont le titre original est comme un contre-point ironique au titre français : One Big Union. Nous en publions ci-après des bonnes feuilles, avec l’aimable autorisation des éditions Libertalia.

La plupart du temps, Valerio a su traiter ces thèmes, en nous intéressant à l’histoire de personnages qui sont des purs salauds : ce qu’on appelle en anglais des batards, et des bastardi en italien [3]. Saisir la logique du bâtard, c’est-à-dire de l’être qui, par sa condition, aurait dû être du côté de la libération mais a choisi le camp des oppresseurs, c’est une des lignes directrices de son travail, dans le champ qu’il s’est choisi pour combattre ce qu’il a théorisé comme « la colonisation de l’imaginaire ». « Le néo-libéralisme », écrivait-il déjà dans un livre paru il y a plus de 20 ans [4] « a été en mesure, à travers un usage quasi-scientifique des mass-médias, de pénétrer nos cerveaux et de les vider jusque dans les recoins les plus reculés de tout contenu non fonctionnel. En quelques années, il a mené un assaut sans précédent à la sphère de l’imaginaire, l’infectant de non-valeurs, de fausses certitudes, de distorsions optiques inspirées par une logique mortifère, qui voit le plus fort avoir non seulement le droit de vaincre la lutte pour la vie, mais aussi le droit accessoire de piétiner le vaincu, en ignorant son humanité. » Pour se battre contre la logique mortifère du néo-libéralisme, la ligne de front passait à ses yeux par la littérature populaire, ce qu’on appelle la « littérature de genre ». Dans le livre dont j’ai cité plus haut un extrait, Valerio raconte avec une certaine tendresse l’histoire d’un fantassin de cette bataille, un obscur auteur des années 30 du siècle dernier, dénommé Luigi Motta, auteurs d’un flot de romans aux titres suggestifs tels que Les Flagellateurs de l’Océan Indien ou Le Fils de Bufallo Bill. « Histoires de pirates, de cow-boys, de révoltes et de vengeances. »

« Motta », raconte-t-il, « eut le sort d’être, entre autres, un rebelle et un antifasciste convaincu. Alors que la très grande majorité des intellectuels italiens de prestige adhéraient avec plus ou moins d’enthousiasme au Régime fasciste (pour s’en détacher au moment des lois raciales, s’ils étaient juifs, ou bien changer de bord quand l’écroulement du fascisme apparut imminent), alors que seule une poignée d’universitaires refusait le serment de fidélité à Mussolini, Luigi Motta, le scribouillard, tint bon. Ce qui lui valut des persécutions, des années de prison et l’impossibilité de continuer à publier. Quand, après la libération, il put reprendre sa propre activité, il était vieux et les temps avaient changé.(…) Sous les feux de la rampe, il y avait ceux qui avaient au moment voulu plié l’échine, pour se transformer en antifascistes de la dernière minute : les Montanelli, les Malaparte, les Piovene. Motta mourut dans l’anonymat. »

Il n’est pas bien difficile d’imaginer que Valerio s’identifiait à ce Motta, alors même qu’il connaissait le succès, et que bientôt, sa série sur Nostradamus (que je n’ai pas lue) allait devenir un nouveau best-seller. A nous, qui avons vu, en France, toute l’intelligentsia médiatique dériver trente ans durant vers la Réaction la plus abjecte, assurés que nous sommes qu’elle irait promptement à la soupe, si par hasard la présidentielle était remportée par la fasciste aux dépens du fascisateur, et que si le résultat inverse et le plus probable, s’imposait, cette camarilla culturelle continuerait de nous accoutumer au pire au nom du moindre mal, à nous donc, qui aimons comme Valerio la littérature de genre, son honnête contrat avec le lecteur (on va vous divertir sans vous parler de notre nombril), les possibilités qu’elle nous donne de combattre les mauvais rêves du capital (apologie de la concurrence, du virilisme, passions conformes et moraline) il ne nous est pas difficile non plus de nous identifier nous aussi à Motta.

Et nous ne sommes pas prêts d’oublier les combats que Valerio a mené jusqu’à la fin, avec sa revue papier Carmilla, devenue ensuite le site Carmillaonline.com, sous-titrée « littérature, imaginaire et culture d’opposition » : toutes les luttes d’émancipations prolétariennes, l’opposition aux guerres impérialistes, le combat de la vallée de Susa contre le train à grande vitesse, le soutien à Cesare Battisti, et tant d’autres combats qu’éclaire le soleil de l’avenir.

Bonnes feuilles

Après la Commune de Saint-Louis

Robert William Coates restait à l’écart, un peu hébété, en tenant le mousqueton Enfield 1861 par le canon. Qui sait s’il allait devoir l’utiliser. Il espérait que non : il craignait qu’il lui explosât entre les mains. L’armement distribué par le Comité de salut public était loin d’être ce qu’il y avait de meilleur. Les fusils de chasse et les revolvers d’avant la première guerre civile foisonnaient. Les patrons se montraient avares, même quand il s’agissait de se défendre.

Ceux qui possédaient des armes plus modernes ne faisaient guère preuve de bonne volonté non plus. Quelques minutes plus tôt, un des rebelles avait galopé vers les nids de mitrailleuses Gatling en tirant comme un fou. On aurait dit un petit cow-boy à la peau très foncée, sans doute un Mexicain. Derrière lui se tenait une fille aux cheveux courts. Pris de surprise, les soldats du 23e régiment de l’infanterie n’avaient pas réagi avec la rapidité nécessaire. Le fugitif à cheval avait sauté par-dessus leurs sacs de sable et avait disparu dans un nuage de poussière.

Heureusement, les autres insurgés ne semblaient pas aussi courageux. Ils se pressaient devant le Schuler’s Hall, sans montrer la moindre intention de réagir. De l’édifice, sous un grand drapeau américain et un grand drapeau rouge, pendaient les banderoles de ce qu’on avait appelé « la Commune de Saint-Louis ». L’une d’elles, du Workingmen’s Party of the United States, tendue entre deux colonnes de l’immeuble à trois étages, annonçait la prise du pouvoir de la classe ouvrière et des journaliers. « La Commune », c’est ce qu’écrivaient les journaux locaux furieux, en mémoire de ce qui s’était déroulé en France en 1871.

En cette fin de printemps et ce début d’été 1877, d’autres Communes avaient vu le jour à Chicago, New York, dans de nombreuses localités. Sous la pression d’une grève générale des cheminots, les travailleurs, toutes catégories confondues, avaient décidé de s’emparer du commandement de leurs lieux de souffrance. Ils réclamaient la journée de travail de huit heures.

« On meurt de chaud, dit Coates à un milicien à côté de lui qui transpirait aussi beaucoup. Quand vont-ils se décider à déclencher l’attaque ?

— Garde ton calme, gamin », répondit son interlocuteur, un homme massif et moustachu.

Il portait pardessus et chapeau melon, comme une bonne partie de ceux qui n’étaient pas en uniforme.

« Où t’ont-ils recruté ? Dans un jardin d’enfants ? »

Profondément vexé par cette allusion à son jeune âge, Coates ne répondit pas. Il est vrai qu’il n’avait que quatorze ans, mais si on lui avait donné un fusil, ça voulait bien dire qu’on avait besoin de lui. D’ailleurs, sur les trains de la compagnie du général James Harrison Wilson, où il avait d’abord été homme à tout faire, puis apprenti freineur et enfin mécanicien, il avait trimé bien plus que le bourgeois qui le traitait en ce moment de gamin. Le même Wilson l’avait remarqué et engagé dans les bureaux de la compagnie St Louis and Southeastern Railroad, pour le service courrier. Jusqu’à l’avant-veille où il lui avait mis entre les mains un Enfield vieillot, mais qui fonctionnait encore.

« Je compte sur toi, lui avait-il dit. Au St Louis Gun Club ils t’enseigneront comment utiliser cette arme contre les pires canailles de la ville. Avec un peu d’intelligence, tu apprendras tout de suite. Fais-en bon usage au moment venu. »

Ces paroles, prononcées par un héros de la guerre civile, promu général par Sherman en personne, avaient flatté Coates au point de le faire rougir. Maintenant il était prêt à tout – y compris à supporter la chaleur et les taquineries des collègues plus âgés – pour revoir un sourire sur le visage bienveillant de Wilson, le magnat le plus généreux et le plus paternel d’Amérique.

Le maire Henry Overstolz passa à cheval, très content de lui. Il tira les rênes et s’arrêta un instant devant la milice civique.

« Bien, mes amis, dit-il en souriant. Dans un instant l’armée se mettra en mouvement. Suivez-la à distance et ne courez aucun risque. Les communistes semblent désarmés, mais on ne sait jamais. S’ils ne tirent pas, utilisez la crosse. Ou la baïonnette, si c’est indispensable. Mieux vaut éviter les effusions de sang comme à Chicago ou à Pittsburgh. Ils se chient dessus. Surtout leurs chefs. »

Pendant qu’Overstolz s’éloignait, Coates observa les ennemis. Ils étaient nombreux, mais ils donnaient l’impression d’une foule de misérables en guenilles et chapeaux de paille. Il y avait plusieurs Noirs, serveurs sur les bateaux à vapeur. C’était le détail le plus répugnant : des nègres en révolte, arrogants et convaincus d’avoir des droits. On saisissait là toute l’hypocrisie du Workingmen’s Party qui disait haïr les niggers et organisait à San Francisco des lynchages de Chinois, coupables de voler le travail des Blancs en se contentant de salaires de misère. Et voilà qu’il se servait d’eux comme masse de manœuvre.

Les seules armes visibles étaient des lances embrochées d’une miche de pain, symbole de la révolte, et quelques bâtons. De temps à autre, la racaille criait en plusieurs langues vers le Schuler’s Hall : « Des fusils ! Des fusils ! »

C’était clairement la raison pour laquelle la foule ne bougeait pas de la place. Un carré au centre d’un des pires slums, ces quartiers de taudis. Quelques jours auparavant, un membre de la Commune avait annoncé que le « comité exécutif » possédait un véritable arsenal pour tirer sur les patrons. Cinq mille fusils, avait-il dit. Même si c’était vrai, les communards du Schuler’s Hall ne semblaient pas prêts à les utiliser, et encore moins à les distribuer. Les misérables descendus de Castle Thunder, de Wild Cat Chute et d’autres ghettos, de langues et de races différentes, assiégeaient le comité en attendant qu’il les arme. Les hommes barricadés à l’intérieur, presque tous allemands et sans doute effrayés par la forte composante noire de la foule, se gardaient bien de sortir. Même les volets du rez-de-chaussée avaient été fermés.

« Avancez ! hurla le capitaine Fox, de la police à cheval.

— Avancez, mes braves ! » lui fit écho le capitaine Lee, à la tête des agents à pied.

Les policiers s’élancèrent en hurlant et en faisant tournoyer leur matraque. Derrière eux, les soldats s’ébranlèrent telles des légions romaines. Une forêt de baïonnettes en marche. Les civils du Gun Club suivirent, en une petite phalange désordonnée. Personne ne les commandait, sauf quelques fonctionnaires de la Chambre de commerce qui lançaient des ordres, sans succès.

Sous les coups, les insurgés commencèrent à se disperser. Comme la racaille ne tirait pas, Coates imita ses camarades. Il saisit son fusil par le canon, pour utiliser la crosse. Sur les marches du Schuler’s Hall ne restaient plus que ceux qui étaient incapables de courir. Les autres s’étaient déjà dispersés dans les ruelles du slum.

Coates eut la chance de tomber sur la bonne personne. Un vieux Noir, assis sur l’escalier. Il semblait avoir du mal à se lever. Il portait la livrée des domestiques des bateaux à aubes. Il couvrait de ses doigts sa tête aux rares cheveux blancs en bougonnant quelque chose. Sans doute implorait-il la pitié ?

Robert hésita. Il fut secoué d’un coup d’épaule par le milicien bedonnant qui était à côté de lui auparavant.

« Vas-y, gamin. Frappe. — Moi ? — Oui.Tu dois te faire la main. » Coates évalua la distance et frappa le domestique de

la crosse de son fusil, juste au milieu de la tête. Le vieux se courba avec un gémissement. Le garçon frappa de nouveau. Le Noir s’écroula sur la marche, les cheveux imbibés de sang.

« Bravo, Bob ! »

Celui qui avait crié était James Harrison Wilson en personne. À cheval, à peu de distance, il était en train de s’acharner avec une matraque en bois sur une femme qui avait un si gros ventre qu’elle ne pouvait s’enfuir.

« Pas de pitié, ils ne méritent rien. »

Coates abandonna le Noir et courut vers les portes fermées de l’immeuble. En passant entre les colonnes, il arracha la banderole du Workingmen’s Party. Il l’utilisa pour essuyer sa sueur, puis la jeta par terre. Des soldats et des miliciens tapaient sur les portes fermées. Il se joignit à eux.

Finalement la porte s’ouvrit en grand, les verrous s’étant disloqués. Coates se trouva dans un hall dont le centre était occupé par une grande table. Des hommes âgés et barbus, tous à lunettes, y étaient assis. Ils levèrent aussitôt les mains. Ils avaient des tas de papiers devant eux. La chaleur était infernale, et la poussière se soulevait en nuages.

Coates comprit qu’il n’avait rien à faire là. Il y avait trop de soldats, de policiers et de volontaires du Gun Club. Ils allaient s’occuper des subversifs. Il valait mieux sortir et donner la chasse aux derniers rebelles.

Les escaliers étaient maintenant évacués. L’armée était partout. Une poignée de miliciens poursuivait un groupe de Noirs en fuite le long de St Charles Street. Ils se dirigeaient sans doute vers le Lucas Market. Coates se mit à courir et les rejoignit. Ils bloquèrent quelques fugitifs dans la 20e rue. Ils n’avaient aucun titre pour les capturer, ils se limitèrent donc à les frapper jusqu’au sang.

Bob s’empara d’un petit Noir qui protégeait sa tête comme l’avait fait l’autre un peu avant. Il retira ses mains de ses cheveux et cogna dur, plusieurs fois, jusqu’à ce qu’il s’effondre. Lorsqu’il eut achevé le travail, quelqu’un lui tapa cordialement dans le dos.

« Bravo, mon garçon.Tu es déterminé. Je n’aurais pas parié un centime sur toi. »

C’était le même bourgeois qui s’était moqué de son jeune âge et qui l’avait incité à cogner sur le vieux des bateaux à aubes. Il lui souriait maintenant.

« Tu es un jeune comme il faut. Je sais que tu travailles pour M. Wilson. Comment t’appelles-tu ? »

Coates lui répondit.

« Bien, Bob. Je m’appelle Furlong. Thomas Furlong. Peut-être nous reverrons-nous, qui sait. Mes bureaux sont à Saint-Louis, tu me trouveras facilement. »

Coates le salua et revint dans le Schuler’s Hall. Il dut piétiner les banderoles rouges que les cheminots avaient abandonnées pendant qu’ils s’échappaient. Devant l’immeuble, les soldats s’alignaient à nouveau. On se passait de l’eau dans des gourdes, la chaleur était insupportable. La police avait pris soin des prisonniers.

James Harrison Wilson, à pied, haranguait la phalange désordonnée de la milice que la Chambre de commerce avait recrutée.

« Je vous remercie tous. Grâce à vous, c’est la fin de la Commune de Saint-Louis, et je crois qu’elle ne se soulèvera jamais plus. Les jeunes ont montré un courage particulier... »

Il regarda Coates et effleura rapidement ses cheveux blonds :

« Je ne l’oublierai pas.

— Ce garçon a du courage, dit Furlong qui arrivait à ce moment-là.

— Oui, il a du courage. Je le savais... Maintenant allez au Gun Club rendre les fusils. Ensuite, ceux qui parmi vous sont cheminots pourront se reposer. Aujourd’hui c’est un jour de congé. Vous le méritez, que diable ! »

D’autres industriels, grands et petits, dirent la même chose à leurs salariés.

Coates confia son arme à un camarade et prit la direction de chez lui. Il n’avait pas le temps de passer au Gun Club. Il habitait le quartier de Carondelet, à l’extrême sud de la ville, sur les bords du fleuve Missouri. Une zone de fabriques, de brasseries, d’aciéries, ainsi que quelques habitations, toutes misérables. L’ouest du quartier, autour du parc qui lui donnait son nom, valait mieux. À l’est ne vivaient que des pauvres.

Il arriva chez lui une heure après, échauffé. Il passa entre ses deux sœurs,Virginia et Mary Ann, qui jouaient sur l’escalier en bois. Sa mère débarrassait les restes du repas. Son père, assis à une extrémité de la table, tenait de son bras valide le Missouri Republican.

« Tu es revenu tôt, Bob, dit la mère, une femme menue, de petite taille. Tu as mangé quelque chose ?

— Non. S’il y a encore de la soupe, j’en prendrai volontiers.

— Il y en a, mais elle a dû refroidir. Je te la réchauffe ? — Non, ça me va très bien comme ça. Avec du pain. » Pendant que Bob enfonçait la cuillère dans l’écuelle, son père baissa le journal. « Le révérend John Snyder a changé d’avis », commenta-t-il. Il parlait d’une voix à peine compréhensible, en détachant bien ses mots qui sortaient en se heurtant. Sur sa gorge, une grande cicatrice laissait comprendre la raison de son élocution si difficile.

« C’était scandaleux qu’il soutienne la racaille juste au moment où la ville était paralysée. Je commençais à me demander s’il ne fallait pas choisir une autre église. »

Seamus Coates avait été un homme vigoureux, de pure lignée nord-irlandaise, comme sa femme, Mary McCann. Très religieux, une fois arrivé en Amérique, il avait abandonné le protestantisme anglican traditionnel pour adhérer à l’Église du Messie de Saint-Louis, aujourd’hui dirigée par le révérend Snyder. Jusqu’à l’accident au cours duquel il avait eu la gorge quasiment tranchée, avait perdu une jambe et avait été blessé au bras gauche, il partageait les principes démocratiques du pasteur. En tant que freineur, il s’était même inscrit à l’assemblée locale des Cinq Étoiles, société secrète de travailleurs, connue par ses adeptes sous son nom véritable de Knights of Labor. Quand il s’était retrouvé mutilé, les Knights n’avaient rien fait pour lui. En revanche, M. Wilson, propriétaire de la compagnie St Louis and Southeastern Railroad, s’était montré généreux, en raison du métier qu’il avait exercé lui-même autrefois. Il était venu le voir en personne, lui avait payé deux mois de loyer de sa poche et avait engagé son fils, Bob. C’est grâce au salaire de Bob que la famille vivait. Non pas grâce aux Knights of Labor, ni au Workingmen’s Party, ni à l’Église du Messie.

« La ville ne sera plus paralysée, papa, dit Bob tout en émiettant le pain dans sa soupe. Nous les avons dispersés. M. Wilson en personne m’a félicité. Le travail reprend demain.

— Parfait. Le journal dit que le Lucas Market regorgeait de nègres.

— C’est vrai. De serveurs et d’ouvriers du port.

— Autrefois c’étaient des emplois bien payés. Aujourd’hui, à cause des nègres qui se contentent de peu, les serveurs sont payés au pourboire et les ouvriers vivent dans la misère. Ça ne peut pas continuer comme ça.

— Ben, aujourd’hui, ils ont eu leur dose de coups de bâton. »

Seamus acquiesça.

« Bien fait pour eux. Ils deviennent chaque jour plus insolents. »

Il se replongea dans son journal, tandis que Bob enfonçait sa cuillère dans la soupe froide. La pièce était remplie de mouches et, de temps à autre, il était contraint d’interrompre son repas pour éloigner les plus agaçantes. Leur bourdonnement, mêlé aux cris joyeux des gamines à l’extérieur, fut un temps le bruit dominant. Mary McCann, elle, pouvait déplacer des piles entières d’assiettes et de verres sans en tirer aucun son. Sur le fleuve, des bateaux et des barges étaient encore à l’arrêt en raison de la grève à peine terminée.

Aux dernières cuillerées, Bob demanda :

« Papa, tu as déjà entendu parler d’un certainThomas Furlong ? »

Caché derrière le Missouri Republican, Seamus répondit :

« Bien sûr. C’est un homme important, une sorte de policier. Il était sur la place, lui aussi ?

— Oui, il m’a félicité. Et même en présence de M.Wilson.

— Ça c’est une bonne chose, mon garçon. Plus tu acquiers l’estime des hommes qui comptent dans la ville, plus tu feras du chemin dans la vie. Tu pourrais passer le voir un de ces jours sous prétexte de le remercier. Je crois que ses bureaux sont dans le centre, du côté de Washington Avenue. Connaître des gens haut placés, pour nous qui sommes pauvres, ce n’est jamais une perte de temps. »

Son repas fini, Bob, peu habitué à se retrouver chez lui un jour de semaine, ne sut que faire. Pendant une demi-heure il joua sur le seuil de la porte avec ses petites sœurs, âgées de six et sept ans (Seamus et Mary avaient mis au monde leurs enfants à des cadences irrégulières, selon les contingences économiques, bonnes ou mauvaises). Enfin, un peu plus tard dans l’après-midi, il décida d’aller voir Eleanor, son amie d’enfance, et aujourd’hui, dans un certain sens, sa petite amie. Normalement ils ne se voyaient que le dimanche, après l’office, ou les jours fériés, à l’occasion de quelques rares pique-niques. Il allait lui faire une surprise.

Eleanor O’Hagan habitait Schmidt Road, dans le même quartier. Elle avait l’âge de Bob et était cigarière dans l’établissement où travaillait son père, Brian O’Hagan. Leur maison valait mieux que celle des Coates, mais n’était pas un domicile individuel. Étroite et toute en hauteur, elle comptait quatre étages. Eleanor vivait au premier, dans un appartement de deux pièces aux fenêtres étroites.

Il la trouva devant chez elle, un seau à la main. Elle arrosait une petite haie poussiéreuse.

« Salut, lui dit-il. — Salut », répondit-elle.

Son visage était gracieux, couvert de taches de rousseur, avec de grands yeux verts et un nez pointu. Ses cheveux couleur paille n’étaient jamais bien coiffés, bien qu’elle essayât de les dompter avec des rubans et des épingles. Très maigre et chétive, on ne pouvait pas dire qu’elle était belle, mais elle plaisait à Bob.

« Tu as travaillé, aujourd’hui ? lui demanda-t-il.

— Non. Il n’y avait pas grève, mais les propriétaires ont quand même voulu fermer. J’ai perdu cinquante centimes, et papa, le double. Je crois qu’il y a eu des émeutes dans Market Street. »

Bob gonfla la poitrine.

« Moi j’y étais ! Ça a été dur, mais je me suis comporté courageusement.

— Ah, répondit Eleanor, d’un ton égal. Tu ne devrais pas t’exposer à ces dangers.

— Quels dangers, Elly ? Ça a été une belle journée... Écoute, tu voudrais bien faire une promenade avec moi jusqu’au fleuve ?

— Il fait presque nuit. »

La fille montra du doigt un des rares réverbères du quartier qu’un employé, en haut d’une échelle tenue par un camarade, était en train d’allumer.

« Je dois demander à mes parents. — Vas-y. Je t’attends. » Eleanor posa le seau et rentra chez elle. Elle ressortit

quelques minutes plus tard. « Je suis désolée, Robert. Le dîner est quasiment prêt. » Il cacha sa déception.

« Ce sera pour une autre fois. En fait, moi aussi je suis fatigué. »

Et, à voix basse : « Je pourrais te donner un baiser ? » On y voyait mal, mais Bob était certain qu’elle avait

rougi. Ça lui arrivait toujours, face aux requêtes de ce genre.

« Non, tu ne peux pas... répondit Eleanor dans un murmure. Mais si tu y tiens vraiment... »

Elle lui tendit la joue. Bob y posa ses lèvres. Elle courut chez elle. Avant qu’elle disparaisse, il eut le temps de lui crier :

« Bonne nuit, Elly ! — Bonne nuit, Bob ! »

Le lendemain matin, comme il enfilait sa salopette pour se rendre au travail, Robert Coates fut appelé dans le bureau de M. Wilson, sur Scott Avenue, près d’Union Station. Il s’habilla à la hâte et s’y rendit. Il eut la surprise d’y trouver Thomas Furlong en personne, debout à côté du bureau du patron. Il en fut un peu intimidé. Les mains derrière le dos, Furlong semblait encore plus trapu que la veille. Tendu entre deux fenêtres, un drapeau américain constituait un arrière-plan idéal.

« Quel âge as-tu, Bob ? » demanda Wilson. Il souriait avec sa bienveillance habituelle. « Quatorze, presque quinze. » Wilson regarda Furlong.

« Un peu jeune pour devenir détective. » L’autre haussa les épaules. « Je peux le former peu à peu, Bill. Il n’est jamais trop

tôt pour apprendre un métier. Si tu me l’envoies deux fois par semaine, je suis sûr d’en faire un bon agent.

Ce n’est plus si facile, aujourd’hui, de trouver de jeunes garçons ayant des principes. »

Wilson réfléchit un instant, puis reporta son attention sur Coates.

« Retire cette salopette, Bob. À partir d’aujourd’hui, je te donnerai des après-midi pour aller chez M. Furlong. Son activité est différente de la mienne, mais complémentaire. Qu’en dis-tu ? »

Coates avait suivi toute la conversation sans en comprendre un traître mot. Stupéfait, il murmura :

« La locomotive part bientôt. C’est le train pour Chicago. On m’attend pour contrôler la mécanique. »

Wilson rit.

« Ne t’inquiète pas, je te fais remplacer... Et ne sois pas si triste. À partir d’aujourd’hui tu gagnes quatre dollars par jour. Descends au secrétariat. Mlle Banks règlera ça. »

Furlong ricanait aussi. « À bientôt, mon gars. » Bob sortit, ivre de bonheur. Quatre dollars par jour !

Presque trois fois ce qu’il gagnait actuellement ! Il adora Mlle Banks, il adora tous ceux qu’il rencontrait. Ses fonctions consistaient à apporter quelques télégrammes au bureau de poste et à surveiller l’employé pendant qu’il les tapait. Au bout de seulement dix heures, il fut libre. Il courut chez lui. En cours de route, il dépensa la petite monnaie qu’il avait pour acheter une rose à Eleanor. Il espérait qu’elle ne fane pas avant que la sirène retentisse dans la manufacture de cigares.

Il était déjà tard quand il arriva devant chez elle. M. O’Hagan lui ouvrit. Bob cacha prestement la rose derrière son dos. Il craignait beaucoup ce grand homme négligé, à la chevelure sauvage et rouge comme du feu. Mais il ne fut pas assez rapide.

« Cette fleur est pour ma fille ? » demanda l’homme d’un ton bourru.

Bob n’osa pas mentir. « Oui, monsieur... Je peux la voir ? » Brian O’Hagan ne parut pas trop hostile. « Non. Elle est en train de se laver. Donne-moi cette

rose. Elle l’aura dès qu’elle sortira de la salle de bains. » Bob obéit en hésitant. Il craignait que l’ouvrier, gigantesque à ses yeux, n’écrase la fleur dans sa main

énorme et ne la jette. En fait, M. O’Hagan saisit la tige avec deux doigts

et lui dit : « Maintenant tu es grand.Tu fumes déjà ? — Non, monsieur. — Il est temps de commencer. Attends-moi ici. » Brian O’Hagan entra chez lui. Quand il revint, il

n’avait plus la rose, mais il serrait entre ses doigts un long cigare ventru. Une forte odeur de chou bouilli venait de l’appartement, comme celle que l’on sentait, à cette heure, devant de nombreuses maisons du quartier.

O’Hagan montra une petite étiquette collée sur le cigare, à mi-longueur.

« Qu’est-ce que tu lis ici, mon garçon ? »

Les caractères étaient minuscules. Bob épela à grand-peine :

« Fumeurs, attention ! Ceci est un vrai cigare américain, non une imitation chinoise !

— T’as compris ? »

L’homme lança un juron peu digne d’un adepte de l’Église du Messie.

« Nous sommes contraints d’étiqueter ainsi nos produits parce que ces maudits Chinois nous copient ! Ce sont eux nos vrais ennemis ! Ils sont en train d’envahir le pays entier, alors que les rouges proclament la guerre des Américains contre les Américains, la Commune et je ne sais quoi d’autre.

— Je suis d’accord, monsieur. » O’Hagan se calma soudain. « Tu es un brave garçon, Bob. Tu as l’autorisation de

fréquenter ma fille tous les dimanches après-midi. Chez moi, bien sûr, ou pendant les pique-niques paroissiaux. » Bob rentra chez lui content. Il n’arrivait pas à le croire. Cette journée avait été la plus heureuse de sa vie. En famille, on lui fit fête. Avant d’aller dormir, il tenta

de fumer le cigare. Il toussa toute la nuit.