America, you did it again. Comme en témoignent tous ces kids des 90s dont les émeutes Rodney King sont les premiers souvenirs télévisuels, l’hypermédiatisation d’une situation insurrectionnelle n’est pas nouvelle dans l’histoire américaine. L’échelle inouïe de la couverture médiatique des événements de Ferguson ainsi que la relative nouveauté des moyens utilisés (du live streaming à Twitter) méritent quand même qu’on s’y attarde. Il est généralement attendu qu’à une situation insurrectionnelle, dans n’importe quel pays – du Mexique à la France – réponde un dispositif contre-insurrectionnel dont le but est de minimiser l’intensité des événements, le nombre et la détermination des manifestants, l’ampleur des dégâts. Quand les étudiants de Hong Kong ont pris les autoroutes pour la première fois, on n’en trouvait pas trace dans le moindre journal en Chine continentale. Le silence y était, plausiblement, une manière d’empêcher l’apparition d’un mouvement réel.

Livefeed

Aux États-Unis, c’est un peu l’inverse qui a lieu. Ici, il ne s’agit pas de taire l’événement, mais de l’enterrer sous son double médiatique, hypertrophié et incontrôlable. Il s’agit de jouer la représentation contre la présence. Ce qui s’oppose au mouvement réel, ce ne sont pas les dénégations gouvernementales et le silence des officiels, c’est son devenir virtuel. Dans les rues de Ferguson, avant même que le verdict concernant l’inculpation de Darren Wilson ne soit tombé, les caméras de CNN crachaient déjà un live feed frénétique qui s’est poursuivi jusque tard dans la nuit, au cœur même des émeutes, que n’importe qui pouvait donc suivre en direct, en première ligne. N’importe qui a pu voir cette voiture de flics se faire retourner, celle-ci se faire brûler, ou encore ces nuages de gaz lacrymogènes qui ont encore aujourd’hui si mauvaise presse aux États-Unis se répandre dans les quartiers. Quand les manifestations se sont propagées à 170 villes, du Maine à la Baie de San Francisco, personne n’a pu ignorer les blocages d’autoroutes, les sit-ins sur les ponts ou à l’entrée des tunnels, les embouteillages dantesques et les marches à répétition – bref, tout cela, plus personne ne peut prétendre ne pas y prêter attention, et feindre de ne pas prendre parti, pour ou contre le mouvement.

La situation pourrait donc sembler s’éclaircir. La question des violences policières ne peut plus être balayée d’un revers de main, comme elle l’a été systématiquement depuis les années 60, à l’exception du grand incendie de 1992. Pourtant, malgré toute son imprévisibilité, le mouvement semble se ralentir, s’asphyxier, se figer dans des formes codées et établies. Que serait une victoire ?

Sans doute la question est-elle mal posée mais elle en appelle une autre : pourquoi des caméras au cœur des émeutes ? Pourquoi des centaines d’événements Facebook, des millions de tweets rageurs, naïfs ou ironiques ? Pourquoi ces masses ahurissantes de photos d’autoroutes saturées, de ponts pris d’assaut ? Pourquoi tant de signes cybernétiques de la victoire quand du point de vue de l’ordre, rien ne semble prêt de changer ni dans la rue, ni dans les palais de justice ?

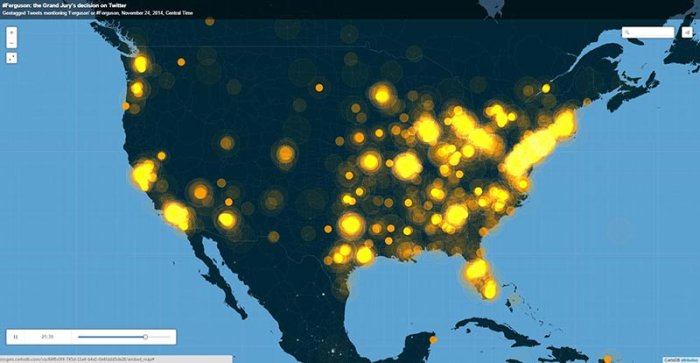

Si les réseaux sociaux ont pu servir à organiser les premiers blocages, les premières marches, les premières émeutes, leur triomphalisme autiste a tout autant permis de recouvrir l’essoufflement du mouvement. C’est une forme inédite et particulière de contre-insurrection, qui émane du mouvement lui-même et opère par surmédiatisation. Twitter, ce « fantastique-outil-de-coordination » a infiltré le mouvement réél au point de le remplacer ; il est devenu le lieu et l’enjeu de la lutte, le champ de bataille le plus réel et le plus crucial – la forme même de la protestation, sa représentation permanente, l’antidote à sa présence.

#retweet

Twitter, en faisant fond sur le hashtag, fait en réalité fond sur une manière assez singulière et assez nouvelle de concevoir le sens. Le mot qui suit un hashtag ne vaut plus par sa signification, par sa place dans la phrase, ou par n’importe lequel des moyens que la grammaire emploie pour signifier quelque chose à quelqu’un ; le #mot ne vaut que par le réseau auquel il connecte l’énoncé dans lequel il apparaît. Le sens d’un hashtag est en dehors du mot, en dehors de la proposition, en dehors de la phrase. Il est simplement l’opérateur d’une connexion, qui relie ce que je dis à l’ensemble des gens qui utilisent le même hashtag, qui permet de rechercher, de compiler, de traiter l’information. Le hashtag est ce par quoi un énoncé devient assimilable par le système informatique qu’est Twitter. La signification du #mot est complètement en dehors de lui-même : un hashtag ne vaut que par qui l’utilise. Peu importe pour qui, peu importe pour quoi ; le hashtag ne vaut que parce qu’il permet la concrétion rapide de groupes de personnes aux idées ou aspirations minimalement semblables. A tel point qu’une mesure de l’opinion plus précise que n’importe quel sondage peut être obtenue par la comptabilisation du nombre de fois où un hashtag comme #blacklivesmatter ou #icantbreathe est utilisé. Peu importe ce que disent les tweets, peu importe ce que disent les hashtags en eux-mêmes ; la seule chose qui compte, c’est le nombre de personnes qui, en utilisant le même hashtag, se connectent ensemble.

Tout ceci pour mettre en évidence le point suivant : une des grandes nouveautés des manifestations des dernières semaines, c’est la progressive disparition du slogan au profit du hashtag. Non pas que les gens manifestent en silence ; mais les mots qu’ils scandent ont perdu leur nature de slogan, pour devenir des hashtags. Parfois simplement parce que ce qui est dit, ou brandi, est littéralement un hashtag utilisé couramment sur Twitter (#icantbreathe, #blacklivesmatter), le plus souvent parce que ce qui est dit fonctionne comme tel, c’est à dire non pas tant par le sens littéral de ce qui est dit, mais par la connexion qui est établie par certains mots avec d’autres mouvements, d’autres moments, d’autres luttes. On pourrait par exemple ironiser longuement sur le fait que des manifestants qui passent leur temps à se proclamer « peaceful » et n’hésitent pas à passer derrière les « éléments » les plus « vindicatifs » pour nettoyer derrière eux soient capables de chanter pendant des heures « No justice, no peace » sans jamais se sentir en contradiction avec eux-mêmes. C’est simplement que « No justice no peace » ne veut plus rien dire, et surtout pas qu’« en l’absence de justice il n’y aura pas de paix », puisque c’est exactement le contraire qui se passe. « No justice no peace » est simplement un hashtag vide qui relie ces protestations à d’autres protestations, qu’elles soient antiracistes, antipolicières ou antiprison, et relie entre eux les personnes qui le #disent. Presque rien de ce qui est scandé dans la rue n’a de sens réel, interne : les menaces ne sont pas sincères, les demandes sont trop évidemment futiles pour être sérieuses, aucune parole n’engage à rien, ni ne débouche sur rien, à part créer artificiellement perspective partagée, connectée, mais dont le contenu reste aussi vague, voire aussi vide, que le plus utilisé des hashtags.

Les mots dessinent des pactes, des engagements, des déclarations de guerre. Le hashtag connecte. A tel point que certains hashtags, au terme d’un incroyable devenir-réel, finissent par définir des tendances floues au sein du mouvement ; #blacklivesmatter étant plutôt la marque des militants finissants d’un néo-mouvement des droits civiques ; #icantbreathe l’expression de l’indignation mainstream ; #shutitdown la revendication de la frange plus jeune, plus inventive, plus axée sur le blocage des infrastructures que sur la négociation avec la justice.

New York en particulier semble être devenu le lieu du devenir-réel de Twitter, plus précisément de la généralisation des mécanismes de pensée générés par l’infrastructure de Twitter. Chaque manifestation paraît se penser comme le retweet de celle de la veille, ou de celle de la ville la plus proche, la plus lointaine. Le retweet comme la principale forme de présence, de persistance, de reprise, de mémoire, que le mouvement a trouvé pour l’instant ; c’est pourquoi nuit après nuit semblent se rejouer les mises en scènes de la veille. Car même sur Twitter, le retweet n’est jamais que la remise en scène publique d’une approbation ou d’une critique. De là, aucune stratégie n’est envisageable, et toute action ou blocage d’infrastructure deviennent prévisibles, contrôlées, préalablement dépotentialisées. Dans le vaste mouvement du devenir-réel de Twitter, la mécanique est la contrepartie de la spontanéité. La rue comme pur support de ce réseau de répétitions et de renvois, qui ne renvoient de plus en plus qu’à des mises en scènes, et de moins en moins au mouvement réel. Les manifestations concrètes, les risques pris, les blessures et les arrestations s’abiment en des artefacts au sein d’une réaction ayant toujours lieu ailleurs, d’une répétition virtuelle, qui de plus en plus se fonde sur des éléments déréalisés.

Going viral

Le non-événement devient le centre de l’attention. A Atlanta par exemple, une fenêtre de bar brisée par un jet de pierre pendant une manifestation mérite un reportage d’un quart d’heure ; la présentatrice se déplace en personne jusqu’au bar en question, interroge le propriétaire, comment se sent-il, combien cela va coûter de remplacer la fenêtre qui, apprend-on, est composée de plusieurs couches et même si seules les couches superficielles ont été endommagées, il faut changer l’intégralité de la fenêtre. De micro-événements sont grossis démesurément et attirent toute l’attention. Même la police s’y met : à New York, on arrête à domicile et au hasard les manifestants de la veille, au prétexte qu’ils auraient des marteaux dans leur sacs ; marteaux bien évidemment placés là par le NYPD, encore enveloppés dans les scellés que les policiers ont oublié d’enlever. La tentative, pathétique, échoue dans les 24 heures. On invente des faux criminels, des faux casseurs qui auraient participé à un faux affrontement, et on obtient ainsi un faux événement qui concentre toute l’attention, pendant que les meurtres par la police d’individus désarmés se poursuivent comme si de rien n’était. D’insignifiantes déclarations deviennent le sujet de conversation de tous les manifestants ; des choses aussi bénignes qu’une poubelle renversées deviennent des actes de violence intolérables ; bref, l’insignifiance devient virale et impose son rythme au mouvement réel, qui subsiste malgré tout – mais suffoque ?

Malgré toute leur puissance, c’est comme si ces évènements de décembre 2014 se transformaient d’eux mêmes en une bulle spéculative de l’insurrection. Les non-événements, produits en masse, surmédiatisés, accentuent chaque jour le caractère virtuel du mouvement, le gonflant artificiellement jusqu’à en faire un amas d’images spectaculaires complètement insaisissable chaotique et dénué de toute direction. Et comme toute bulle, elle a pour destin d’éclater, quand l’écart entre la spéculation et la réalité deviendra si criant que personne ne pourra plus prétendre l’ignorer.

Il ne s’agit pas de déserter Twitter, il s’agit de remettre les réseaux sociaux à leur place, de les rendre à leur usage le plus juste et le plus nécessaire : véhiculer un appel à constituer les formes d’organisations qui, au moins à l’échelle d’un mouvement, les rendront superflus. Mettre l’accent sur toutes les choses qui ne peuvent pas être répétées par un réseau social ; toutes ces choses où la présence physique et spirituelle est non négociable, inévitable, désirable. Parce qu’une émeute, une occupation, une manifestation mettent en jeu des formes de partage et d’affects qui échappent encore à leur représentation virtuelle ; on y fait simplement, encore, l’épreuve d’une réalité qui n’est pas intégralement détestable et synthétisable.

Les mots ont un sens.