Ma noi ci saremo

La Chambre Internationale de Commerce reconnaît à quel point la société a changé, les citoyens exprimant leurs profondes préoccupations. Toutefois, l’émergence de groupes d’activistes risque d’affaiblir l’ordre public, les institutions légales et le processus démocratique. Ces organisations activistes devraient se légitimer elles-mêmes, en prouvant leur démocratie interne et leur transparence. Elles devraient assumer pleinement leurs responsabilités en ce qui concerne les conséquences de leurs activités. Si ce n’est pas le cas, il faudrait envisager des règles établissant leurs droits et responsabilités. Le monde des affaires est habitué à travailler avec les syndicats, les organisations de consommateurs et d’autres groupes qui sont responsables, crédibles, transparents, et qui méritent le respect. Ce que nous mettons en question, c’est la prolifération de groupes activistes qui n’acceptent pas ces critères d’autodiscipline.

Geneva Business Declaration, adoptée en septembre 1998 par 450 dirigeants de multinationales dans le cadre du Geneva Business Dialogue

Ceux qui sont contre le G8 ne luttent pas contre des responsables démocratiquement élus dans leur pays : ils luttent contre le monde occidental, la philosophie du monde libre, l’esprit d’entreprise.

S. Berlusconi, Le Monde, dimanche 22 - lundi 23 juillet 2001

Thèses (comme une comptine)

l. Le sujet politique de la démokratie est la population, soit un conglomérat de corps éthiquement hétérogènes, à gérer et à administrer.

2. Le citoyen, l’atome qui constitue cette population, n’est ni honnête homme ni criminel, ni pauvre ni riche, il n’a pas de classe, pas de sexe, pas d’odeur, mais il a des droits (parmi lesquels le droit de vote qui assure la persistance du système qui l’a produit), un pouvoir d’achat variable et des désirs.

3. La démokratie écoute les désirs des citoyens, car elle ne peut pas faire autrement. Du moment qu’elle gère et ne commande pas, elle a besoin du consensus comme le poisson de l’eau. Et celui-ci ne saurait faire défaut puisqu’il est lui-même le principal produit de la démokratie. Hors de rares expressions d’antagonisme violent que l’on conjure en permanence, ON veillera juste à calibrer le consensus, à faire converger en quelques points précis les désirs singuliers.

4. Tant que le capitalisme se survie, cette convergence est dans une large mesure assurée par la consommation et tout ce qui, universellement, la préserve (le travail, la police, la famille, les rapports médiés par l’argent, etc.).

5. Quand le citoyen se met à « exister », à désirer en dehors des diagrammes publicitaires, à détraquer les fatalités de sa vie quotidienne, à jeter des regards trop insistants ou empreints d’une sympathie trop dénuée de charité vers les non-citoyens, il devient un « sujet potentiellement dangereux », un presque-plus-citoyen, quelqu’un qui ferait mieux de regarder la télé. Et certes, il n’est pas indifférent de ne plus voir dans le pacte social qu’une fable pour endormir les enfants sages des démokraties, dans nos « droits » qu’autant d’incitations à ne pas sortir d’une pitoyable conformité orthopédique, pas indifférent non plus de savoir que l’on est seul et surveillé, que nos « libertés » ne sont que les jouets que l’ON nous laisse pour nous distraire pendant que les gestionnaires·optimisent, comptent et redistribuent le nombre de morts et de malades dans le monde pour les années à venir.

6. Le bon citoyen n’existe pas et le mauvais citoyen est le criminel potentiel. Le seul horizon possible de l’idéologie citoyenne est donc celui de la surveillance, et le seul garant de sa perpétuation le système pénal. D’où l’équation : citoyen = flic.

7. En dernier ressort, le flic est le véritable détenteur du monopole de la violence légitime. C’est en échange de cela qu’il supporte l’humiliation d’être réduit à l’obéissance ; puisqu’en obéissant il peut frapper, opprimer, bref : lâcher la bonde à son ressentiment d’esclave. Le citoyen est celui qui délègue sa violence au flic, mais cette fois c’est en échange d’esclavages multiples (droits de consommer, travailler, s’amuser, se balader sous l’oeil vigilant de la loi punitive) qui ont pour seul finalité de le tenir à sa place, de le faire gentiment rester dans sa chambre pendant que les « autres » exercent leur arbitraire en toute impunité. Autrement dit : le citoyen est le flic en civil, désarmé, de l’Empire cybernétique, celui qui croit avoir des droits et qui se trompe.

8. Les « autres », c’est ceux qui n’ont pas à s’inquiéter de cette connerie qu’ON appelle la « Loi », qui l’écartent d’un geste vexé quand elle leur barre le chemin, qui la changent à loisir en fonction des nécessités du profit er de leur hégémonie ; ce qui, au reste, est la seule position cohérente au sein d’une société capitaliste. La coopération la plus rentable sera donc celle des mafieux, des hommes d’Etat, des capitalistes et de la police ; et ce sera aussi la plus naturelle. Entre-temps, ON paiera quelqu’un pour chanter une berceuse social-démokrate et pacifiste aux citoyens ; qu’ils ne pleurent pas trop entre un cauchemar et l’autre. Et cela durera jusqu’à ce que la violence frappe à leur porte, jusqu’à ce que quelqu’un mette le feu à leur banque, à leur voiture, à leurs stations-service, à leurs rêves publicitaires qui ne se réalisent jamais. Alors la berceuse changera : "Ne vous inquiétez pas, c’est la police qui infiltre les manifestants ou le contraire, bref : ce sont des fous, c’est du n’importe quoi, ça n’a pas de sens.

Mais quelle horreur ! regardez tout ce sang, ce n’est pas de la sauce tomate cette fois, ce n’est pas beau à voir, hein ? On vous fera pareil si vous ne dormez pas, vous avez bien vu ? Vous avez bien vu ? Vous n’avez rien vu, allez dodo !"

Affinité et élection. La démokratie se fonde sur l’idée que la politique est le royaume du logos, d’où la prolifération des débats, la fétichisation de la discussion comme moyen de résolution des conflits à une époque où, par ailleurs, nul ne sait plus ni parler ni écouter. La démokratie passe ainsi à côté du fait que les évidences politiques ne sont jamais d’ordre logique, mais toujours d’ordre éthique. L’essence de toute communauté n’est pas discursive mais élective. La subsistance de l’"élection" au sein de la démokratie n’est qu’un leurre opportun : l’élection ne peut être qu’un mouvement réciproque et certainement pas le mouvement de choix en faveur de celui ou celle qui s’offre. La pratique électorale n’est pas, en ce sens, une pratique élective car l’élu ne choisit jamais ses électeurs, a de bonnes raisons de les mépriser et ne fait appel à eux pendant sa campagne que pour mieux les faire taire quand il les gèrera.

Tous seuls ensemble. Qu’ont-ils en commun la ménagère de Berlin, l’électricien de Bologne, les punks d’Helsinki, les écolos de Seattle et les autonomes de Mestre ? Évidemment : absolument rien, sauf leur présence physique au contre-sommet de Prague. Ils se sont connus sur le net, ils se sont rencontrés grâce au "réseau" sur la base d’un ennemi commun (le FMI, la Banque Mondiale, la gestion actuelle de l’économie globale, etc.). Ils ont pour un jour contesté en cortèges séparés l’épiphanie parodique d’une élite d’exploiteurs, ils ont critiqué la marchandise globale à l’autre bout du monde, pour revenir le lendemain chez eux se soumettre à la marchandise locale. Ils se sont rencontrés physiquement pour un jour, et ils s’écriront des e-mails pour le reste de leur vie, dans le meilleur des cas. Chacun reste ainsi sagement pris dans les mailles étroites du pouvoir, tel un poisson dans un filet, et de là proteste contre une injustice globale dont il ignore tout, exception faite des comptes-rendus de la presse. Personne qui ait l’idée de contester le marchand de journaux du coin ou la permanence du nouveau maire de gauche, car on pourrait demain le retrouver à côté de nous à bord d’un train occupé, lancé vers une nouvelle destination de la contestation globale.

Du quotidien désespérant que les grandes décisions des sommets façonnent, personne ne parle. La politique c’est eux qui la font et nous qui la subissons ou l’entravons. Erreur : pour qu’ils puissent faire leur politique, ils faut qu’ils soient déjà passés sur nos cadavres. Il est absurde de protester parce qu’ils nous font mal quand ils nous piétinent ; il faut se lever, ici et maintenant, parce que c’est à chaque instant que s’organise notre privation de destin. C’est cela que disent les "incontrôlés".

On ne gouverne que des corps. La gestion des corps, de leur santé et de leur maladie, de leur mobilité et de leur sédentarité, de leur recensement ou de leur clandestinité est le seul but du "gouvernement mondial".

L’argent, le travail, les transports, les soins, le logement, les papiers d’identité ne sont qu’autant de dispositifs dont les gouvernements usent pour contrôler les corps.

La culture, les spectacles, la répression ne sont que des moyens supplémentaires pour contrôler les "âmes" dans les corps. Comme il y a des corps sans âmes, mais pas d’âmes sans corps, les conditionnements culturels s’adressent eux aussi, en dernière instance, aux corps. C’est par ma « tuabilité" et pas par autre chose que je suis conditionnable. Quand le pouvoir montre son vrai visage, il ne vise pas mon âme, il frappe mon corps, car c’est en tant que corps que je suis exposé, que je puis être assassiné ou emprisonné. Les droits de l’homme sont la parade désormais planétaire qui voudrait nous faire oublier cette évidence, nous faire oublier que la forclusion de la violence est un facteur culturel contingent, nécessaire à perpétuer un certain régime de pouvoir et d’oppression qui arrange certaines personnes et pas d’autres.

Le monopole de la violence. Persuader les citoyens que se défendre par eux-mêmes est inhumain et bestial, que la violence est une abomination à refouler en permanence jusqu’à se dégoûter de soi si besoin est — la "violence" étant présente dans la vie des êtres humains au même titre que l’oxygène — a toujours été le rêve des gouvernements. La démokratie l’a presque réalisé, tout en se réservant encore pour quelque temps l’absurde privilège d’appeler les hommes à tuer et à se faire tuer dans ses guerres à elle.

Mobilisation non pas mouvement. À Prague, pour que la convergence ne fût-ce que physique d’autant de formes-de-vie incompatibles soit rendue possible, il a fallu huiler non pas une machine de guerre mais une machine organisative. Si certains étaient "armés" (de bâtons en bois et de boucliers en plastique ou plus simplement de masques à gaz pour ne pas étouffer au milieu des lacrymogènes), la majorité à Seattle comme à Prague se disait animée par le rêve romantique de masses innocentes, désarmées et justes en butte à quelques puissants corrompus armés jusqu’aux dents. La réappropriation de la violence qui est tout de même intervenue et qui a fait la Une des journaux est rapportée avec stupeur et condamnée à l’unanimité. Cela s’appelle la dissociation et c’est le premier effet toxique de l’idéologie citoyenne. Qui se révélera vite mortelle.

Dans la gueule du loup. Mais si l’on récuse la violence, pourquoi se rendre là où le dispositif sécuritaire s’annonce inattaquable et seul son "forcement" possible ?

Prague a été une "réussite", dit-on, car les mâchoires de la répression ne se sont pas refermées le premier mais le deuxième jour. Qui a eu l’impudence ou l’insouciance de promener dans la ville une gueule non conforme le lendemain de la manif a payé très cher sa légèreté.

Pourquoi, donc, ne se rencontrer que sous les lumières les plus éblouissantes du Spectacle, là où le moindre geste accompli est immédiatement reproduit et amplifié en mondiovision jusqu’à en devenir irreproductible pour quiconque était absent de l’événement ? Séparer l’espace-temps de la lutte de l’espace-temps de la vie ne participe-t-il pas de ce contre quoi nous luttons ?

Que ce soit clair : nous ne sommes pas contre la joie émeutière de Prague et de Seattle, nous sommes juste contre leur épique unicité, qui nous empêche de les répéter tous les jours chez nous.

Là où il faut être. Il y a un aspect de la répression qui est rarement interrogé er qui est pourtant la base de toute logique autoritaire, c’est l’idée de la place que chacun doit tenir. Savoir rester à sa place, dans l’espace comme dans la hiérarchie, est ce qui vous garantit la sécurité ; et qui n’est pas à sa place l’a bien cherché... ll en va de même dans la lecture de classe de la société : c’est aux pauvres et aux exploités de se libérer, aux riches de conserver et défendre leurs privilèges. C’est ainsi que l’on passe à côté du caractère dynamique du rapport de domination qui fait que le plus grand nombre des exploités qui ne se rebellent pas et ne travaillent qu’à rendre leur vie semblable à celle de leur patron, se ménageant une existence aussi contre-révolutionnaire que ce dernier quand il fume son cigare assis dans un fauteuil en cuir. Désormais, s’accommoder de la place de patron ou de celle d’esclave renforce de la même manière la domination en tant qu’être employé ou employeur signifie de nos jours un refus identique du conflit sous toutes ses formes. Aucune place de cette société n’est plus révolutionnaire par elle-même. La plèbe occupe la place des sans-place, et c’est la seule d’où l’on puisse se révolter.

Se déplacer physiquement donne naturellement un puissant prétexte à la police puisque l’on n’était effectivement pas à sa place quand on a été arrêté. Mais dans ces conditions pourquoi ne pas se révolter sur place ? Pourquoi, au lieu de manifester que l’on est également traité en étranger partout — ce qui est la condition du Bloom — , ne manifeste-t-on pas que notre propre pays et notre propre quartier nous sont étrangers à nous et aux nôtres, que "notre place" n’est pas notre place car nous ne voulons pas de celle que l’ON nous alloue ? Et c’est alors seulement que la ritournelle "notre patrie est le monde entier" retrouvera un sens.

Barnum. Tony Blair, à la suite des deux coups de flingue qui, à Göteborg, ont touché dans le dos un garçon qui avait lancé des pierres contre les flics, a dit qu’il ne fallait pas se laisser distraire par ce "cirque anarchiste itinérant". Ce en quoi il a raison : pour un cirque, il sera bientôt si désespérant et si injustement cruel que les spectateurs ne voudront plus payer leur ticket.

L’image du garçon qui trébuche avec deux projectiles logés dans les reins et dans le foie, du flic qui vient de tirer, les yeux écarquillés, la suspension cinématographique de l’émeute, ont tout du mauvais film. On n’est guère ému, mais on y croit. Certes on aimerait ne pas mourir comme ça, devant une caméra, sous le regard parasite des spectateurs médusés. Ici, la fin des héros n’est plus un mot, mais un sentiment certain. La marchandise de la révolte, ça passe bien à la télé et dans le format tabloïd, pourvu que la chorégraphie soit bonne ; que ça soit organisé, quoi.

Les productions de l’anti-mondialisation, Indymedia et tout ? Ça manque de rythme même dans les scènes d’actions.

D’ailleurs, comme par hasard, lorsque la police tire, le pouvoir saisir la télécommande.

Et si le prochain sommet était au Qatar ?

GAMEOVER.

Hooligani dangereux. Le temps passe, les contre-sommets changent, d’allure, de rythme. On revient de Gênes, la victime de Göteborg marche à nouveau, il a perdu dix kilos, mais Carlo Giuliani, lui, ne bouge plus, il a perdu la vie, la police l’a prise, comme elle saisit le matériel suspect dans ses perquisitions.

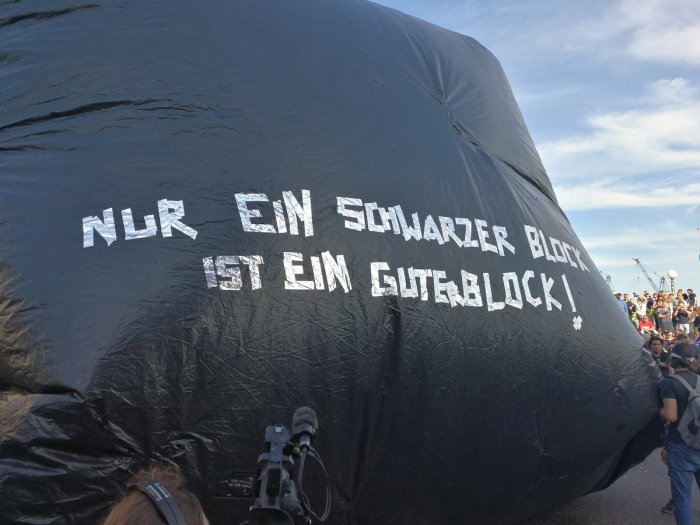

L’évidence qui s’est faite jour à Gênes n’est ni celle de l’incontrôlabilité de la police impériale (le ministre de l’Intérieur italien déclarait au lendemain du massacre que fut la nuit du 21 juillet qu’il n’était pas au courant de l’opération), ni celle de l’élévation du niveau de l’affrontement (devenu meurtrier), mais celle du déclin définitif de la bonne blague social-démocrate. Pendant que les média du monde entier peinent à définir comme criminelles des actions de destruction d’automobiles, de banques, de marchandises, bref : de choses et la réappropriation de la violence par un fantomatique "Black Bloc", le gouvernement Berlusconi esquisse en toute innocence le sourire coquin de la dictature.

Le vrai plan de consistance politique du contre-sommet de Gênes aura été clairement celui des "violents" qui seuls avaient saisi l’enjeu et le niveau du "dialogue" : les citoyens qui défilaient pacifiquement pour leurs droits ont été gazés, tabassés, arrêtés, considérés comme des déchets incombants qu’il fallait au plus vite balayer des rues, alors que les casseurs qui savaient où ils se trouvaient et dans quelles conditions ils opéraient ont agi dans une relative impunité — très vite jugée suspecte, évidemment, par la mauvaise foi citoyenne. Lorsque les journaux italiens titrent sans ironie aucune que "la police et le Black Bloc ont chargé ensemble le cortège", ils saisissent en effet confusément un plan de consistance qui est celui du Parti Imaginaire, où la question de l’ infiltration devient vite vaine ; il est certain que le flic provocateur est aussi un casseur alors que le contraire ne peut jamais être prouvé, c’est pourquoi les réformistes sortent de Gênes totalement défaits et désorientés. L’inquiétude qui saisit le citoyen face aux photos des flics en civil déguisés en manifestants et sereinement installés parmi leurs collègues en uniforme rappelle assez la frayeur de l’enfant face au déguisement rudimentaire de son papa en père Noël. Devant l’image de la criminalité nécessaire et constitutive du pouvoir policier, ceux qui demeurent dupes de l’illusion démokrate gesticulent de façon cocasse en implorant qu’on les rassure : "Racontez-nous que les violences du Black Bloc ont été l’effet des provocation policières, mais racontez—nous aussi que la police est bonne, qu’elle tabasse par erreur les gentils manifestants, qu’elle épargne les méchants parce que ce sont leurs collègues, qu’elle nous protège quand même, qu’elle travaille pour nous quoi qu’il arrive". Du point de vue citoyen, Gênes doit se réduire à un problème de gestion entre bons flics et mauvais flics : en aucun cas papa ne nous aurait menti, le père Noël existe !

Essayant d’être présent. Le terrain mobile du non-droit, la guerre civile pauvre mais vivante des émeutes, produisent en réalité une autre forme de présence politique, celle d’un ailleurs qui prend corps, d’un possible qui se passe tout d’un coup de la prothèse improbable du délire citoyen. Les corps gagnent la scène concrète du politique contre l’hypostase du corps mystique des huit puissants, auxquels ils contestent la faculté de les représenter, de pouvoir exister et décider à leur place. La casse et la destruction dans la rue ne sont pas une invitation faite aux médias à se pencher sur la contestation plutôt que sur l’événement contesté (les nombreuses agressions de journalistes le prouvent) mais renvoient à l’urgence de sortir de la fausse alternative de l’acceptation du pouvoir tel qu’ il est ou de l’acceptation des règles convenues pour le transformer, c’est-à-dire tout en le préservant.

Sortir de cette impasse, plus de ciel de la politique et de terre des citoyens, mais un monde déjà là, à peupler et à parcourir. Le slogan réformiste "un autre monde est possible" que beaucoup d’anti-G8 exhibaient sur leurs T-shirts ne fait que donner la mesure de leur résignation et de leur ignorance : la question n’est naturellement pas que d’autres mondes soient possibles, mais que d’autres mondes sont là, vivent ou sommeillent sous le poids des dispositifs impériaux, et qu’ON leur mène la guerre. La puissance qu’ils recèlent, leur abrupte présence, il suffit de quelques coups bien assénés pour la faire surgir er d’un peu d’audace pour en trouver le chemin.

Le fait que le dispositif policier de Gênes, préparé depuis des mois er des mois, avec des meetings de police et de RG internationaux, des dépenses astronomiques en grillages, blocages de rues, expulsion des habitants de la ville, ait été un échec total du point de vue strictement sécuritaire nous renseigne sur sa fonction implicite non moins que sur sa fonction réelle. Les flics, comme les journalistes, dévorent le présent, ne sont là que pour ça. Que ce soit par une opération d’immobilisation du temps (l’incarcération durable qui prolonge un acte ponctuel accompli dans un moment précis) ou de multiplication d’un présent qui ne peut pas passer (reproduction indéfinie par image ou par texte d’un geste unique et singulier), flics et journalistes rongent l’espace de l’événement et coopèrent par les divers moyens à leur disposition pour le neutraliser.

Les souvenirs de ceux qui, à Gênes, n’ont pas subi sur leurs corps les conséquences de cette guerre civile éphémère sont tragiquement frappés d’irréalité : le temps médiatique et le temps répressif amenuisent la présence, disqualifient le sens et l’intensité dont elle est porteuse, promènent une image qui fige (la preuve, la garantie d"’objectivité" à usage de qui est passif et absent au moment du fait). Image vient du mot latin imago qui désignait les masques de cire mortuaire. Que les images des contre-sommets nous laissent indifférents ou nous choquent, elles participent simplement d’un dispositif de production de confusion. Ce que les corps agissants— et ceux qui défilaient— dans la rue ont voulu prouver était que la pratique violente est le seul moyen de regagner de la présence sous l’Empire, et que c’est exactement cela que le pouvoir redoute. C’est ainsi que s’explique la peur de la police devant le "Black Bloc", sa perte de contrôle incompréhensible eu égard à la disproportion des forces en jeu. Dès que les corps ne sont pas le pâle hologramme d’eux-mêmes la police tire parce qu’elle a déjà perdu le contrôle : elle n’arrive plus à contenir la présence d’un autre monde en acte.

Quelconque. La peur que suscite le recours à un moyen proscrit par le dispositif démokrate mais non menaçant pour autant, la cagoule, est la peur du quelconque. Bien sûr que le Black Bloc n’existe pas : et c’est parce qu’il existe trop. Derrière les foulards, les kéfiehs et les cagoules se cache n’importe qui, ou quiconque ne se dissocie pas publiquement, mais peut-être aussi celui qui le fait. Derrière le visage masqué se cache le désir de tout citoyen de ne plus être contrôlé.

Les émeutes de Gênes étaient intenses sans êtres épiques, puissantes sans être héroïques, et la police, qui ne conçoit pas que la "violence" puisse exister sans organisation, cherche pathétiquement un supposé "chef" aux non moins supposés "Black Bloc", cumulant ainsi en un seul souhait deux inexistences. Ceux que l’ON a qualifié de Black Bloc à Gênes n’étaient pas tous vêtus de noir —ON dit même qu’ils étaient en noir le premier jour et plus le deuxième, qu’ils l’étaient dans les affrontements et pas dans les autres cortèges, etc. La couleur noire elle-même est une non-couleur, la somme de toutes les autres couleurs, la couleur quelconque par excellence. Quiconque était trouvé en possession d’habits noirs devenait dans les jours du contre-sommet un individu suspect, de même que quiconque se voile le visage, et devient donc quelconque, indiscernable dans la masse, ne saurait le faire que parce qu’il doit avoir quelque chose à cacher. En fait, quiconque pouvait être dans le Black Bloc, et donc aussi bien des flics et des néo-nazis car dans une zone de non-contrôle il n’y a simplement plus de sujets, ce qui rend totalement caduque la question du "qui a fait quoi ?". Peu importe si, aux yeux du contrôle, les zones d’opacité apparaissent comme des imperfections à gommer ou des trous creusés à dessein dans le tissu continu de la surveillance : le contrôle ne voit pas l’événement, il ne voir que les sujets et les prétendues conséquences de leurs actes. Mais dans l’espace quelconque de l’émeute il n’y a que l’événement de l’émeute qui règle à son rythme le continuum psycho-somatique des corps impliqués en masse. L’émeute n’est pas un espace d’échange, ni de parole, ni nécessairement d’action, c’ est un espace de présence, où les corps se confondent et les sujets disparaissent dans la connivence du Parti Imaginaire. La seule vérité que la volonté de savoir du pouvoir puisse trouver à son sujet est celle-ci : qu’il n’y a d’intelligence de l’événement qu’en son sein au moment où il advient, et que tout témoignage le trahit, toute extériorité le déforme. Qui n’était pas présent ne comprend pas. Qui était présent n’a rien à expliquer parce que l’espace de l’émeute anonyme est un espace déployé, qui se passe d’interprétation, qui s’érige et s’efface contre le sujet, et donc contre soi-même en tant que sujet. Tout énoncé ayant pour sujet l’"intention" du Black Bloc se trouve ainsi frappé de nullité. Le Black Bloc n’étant pas un sujet, il peut faire tout et son contraire, quinze personnes de n’importe quel credo peuvent s’habiller en noir (ou en blanc) et revendiquer des actions au nom d’un Black Bloc ou des Tute Bianche. La différence c’est que dans le second cas des corps nommés er déterminés se substituent à la multitude pour dire "Nous, les Tute Bianche" et pour se dissocier de tout ce qui leur échappe en espérant pouvoir endiguer la puissance du quelconque dans une représentation politiquement rentable. Mais ce pari est perdu d’avance, car c’est le même que celui de la police, à laquelle d’ailleurs Casarini en appelle pour qu’ON fasse la lumière sur cette zone d’opacité, oubliant qu’il y a vingt ans en Italie quelqu’un a voulu assécher la mer pour prendre les poissons et qu’il a échoué parce que, comme on le dit aux enfants, "la mer n’a pas de fin".

no justice / no peace / fuck the police !