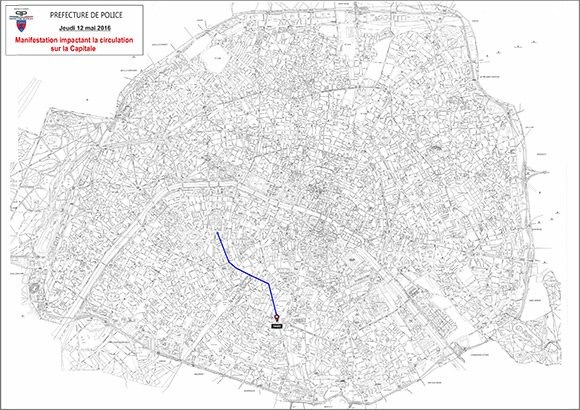

(A l’avenir, ne plus jamais accepter une manifestation dont nous n’avons pensé ni les particularités sensibles du trajet, ni – donc – la stratégie).

On entendait incessamment sur le parc de Neuilly grêler les balles à travers les branches avec ce bruit des orages d’été que nous connaissons si bien. » Louise Michel, La commune,1898.

Place d’Italie, 14 heures 25.

Nous avons dû tous descendre du métro ; sur les quais bondés, mon regard accrocha des militants CGT, dont j’emboîtais le pas pour m’orienter dans la confusion inhabituelle de la station ; l’un d’eux – la voix profonde, courroucée – tonnait que l’accident de personne », « c’était de la foutaise uniquement pour contrôler le flux de gens qui arrivent à Denfert-Rochereau ! ». A cet instant, l’escalator nous déversa place d’Italie et l’on sentit tout de suite, dans notre dos, la masse intimidante et grise du centre commercial Italie 2, dont la présence amplifiait le contraste des haies basses de marronniers sur le boulevard Denfert. On traversa sans attendre le feu vert, et dans une synchronie tacite, il y eut une première libération de notre colère, qui s’étendait de nos corps à tous nos intervalles et glissait sur le trottoir comme une brume transparente et offensive nimbant toutes les silhouettes qui marchaient devant moi.

Place Denfert-Rochereau, 14 heures 45

La manifestation était partie depuis quelques temps et tout, sur la place Denfert et au sein des quelques cortèges syndicaux restés en queue, signalait le départ d’une puissance, d’un effet de souffle dont ils répercutaient la dernière onde de choc ; une vibration chaude, resserrée parcourait la totalité des foules que je devançais toujours plus vite, depuis le trottoir, instinctivement attirée par cette clameur lointaine, et néanmoins éclatante, très précise se formant plus en avant du cortège.

Plus on approchait du début de la manifestation, plus les foules se densifiaient, se complexifiaient ; sur la rue ou les trottoirs, on traversait des mondes, des ambiances, des vies particulières qui semblaient communiquer en rebondissant les uns contre les autres ; et plus l’on avançait, plus, surtout, l’on arrivait à proximité de cette zone mystérieuse de la manifestation : ces premiers mètres qui nous précédaient et desquels, derrière une rangée de CRS (dont je ne savais pas encore, à ce moment, à quel spectacle autoritaire ils nous contraignaient de jouer), se dégageait une pression fascinante, dangereuse et cependant spacieuse ; toutes les cinq minutes, une déflagration signalait l’imminence d’une pulvérisation euphorique de la vie urbaine ordinaire. Par cette tension même, le boulevard se sculptait en volume inconnu où les nuages de lacrymogènes accrochaient, réverbéraient la lumière comme une immédiateté électrique - ou souveraine aurait dit Bataille, parce qu’elle nous assurait dans l’instant, de renverser, pour le refondre tout de suite, tout notre être-ensemble à Paris.

Croisement boulevard Raspail – boulevard Montparnasse : 15 heures 15.

A la tête du cortège, la police avait disparu, commençant à s’évaporer latéralement dans chaque artère s’embranchant aux boulevards – les services d’ordre de la CGT (crâne rasé, veste en cuir noir, regard raide et bleu) avaient été repoussés sur le flanc droit de la manifestation, et leurs pas ralentissaient en sorte de nous céder complètement la place. « Et la rue, elle est à qui ? Elle est à nous », « Et la rue, elle est à qui ? Elle est à nous ! ». « Et la rue, elle est à qui ? Elle est à nous », « Et la rue, elle est à qui ? Elle est à nous ! ». Nous formions un flot de mille personnes à scander, frapper implacablement chaque syllabe de la question, et de la réponse ; et plus on la scandait, plus la configuration du boulevard Montparnasse se modifiait. C’est aussi qu’en bifurquant à l’ouest, la manifestation fut soudain face au soleil d’une brève éclaircie ; au fil des fumigènes roses et blancs qu’on allumait, ici et là, au devant des cordons de CRS, désormais retranchés au fond de toutes les ruelles, les rayons du soleil diffractaient chaque arête des immeubles qu’on longeait ; ce poudroiement écartait encore davantage la largeur du boulevard, que nous horizontalisions nous aussi.

On s’arrêta peu avant la nouvelle courbe, en direction du nord, vers les Invalides ; on discutait, on fumait, flirtait parfois – et brusquement, un petit groupe se détacha de nous pour foncer comme un boulet frémissant sur un cordon de CRS ; un autre petit groupe le suivit, avec une vitesse quasi électrique ; en réaction aux lacrymogènes immédiates, et à notre mouvement de recul, de nouveaux projectiles partirent, que l’unité rêveuse de nos regards semblait propulser un peu plus rapidement vers la police. Des murs de lacrymogènes avancèrent à nouveau, ralentis par la lourdeur humide de l’air flottant sous l’imposant nuage d’orage noir qui se déplaçait , dans notre sens, à la vitesse d’un zeppelin. Puis des cris rejaillirent, des appels « allez, à l’Assemblée ! Et l’Assemblée, elle est à qui ? Elle est à nous ! » - et vite, surgissant en harmonie avec l’accélération de nos pas, l’on poursuivit avec une vigueur décuplée, presque hurlée : « Paris, debout, soulève-toi ! Paris, debout, soulève-toi ! ».

Boulevard des Invalides, 15 heures 45.

Cela faisait de longues minutes que nous remontions ce boulevard étrange, dont l’atmosphère était si différente des grands axes de l’est parisien ; ici, les toits étaient trop bas et les murs retranchés très loin derrière des jardins et de fragiles murets de pierre ; mais la sensation la plus forte était qu’en dehors de nous, il n’y avait personne ; la police avait totalement disparu derrière des murs anti-émeute et à l’instant où je venais de le vérifier, par un bref et angoissé regard autour de moi, le cumulonimbus creva de façon lente, poussive. Au bout d’un moment, une averse un peu plus drue craqua ; toutes les silhouettes devant moi se courbèrent têtes en avant, en précipitant des cris que la pluie rendait inaudibles ; des petits groupes de deux ou trois personnes se formaient en tout sens et couraient vers le bout lumineux, spacieux semblait-il, du boulevard ; l’air entier avait cette netteté vitrée d’une loupe ; des capuches noires luisaient sous la pluie et partirent elles aussi en fonçant vers la clarté ; je les suivis.

Place Vauban, 15 heures 50.

Le bout du boulevard s’évasa brusquement sur notre gauche en une immense perspective vide et blanche ; c’était la fin de la pelouse centrale de l’avenue de Breteuil, dont l’axe libéré de toute habitation faisait jaillir, d’un coup, l’horizon rempli de cumulus blancs ; ce degré d’ouverture de l’espace, après les couloirs sombres que nous venions de traverser, nous surprit tous ; il y eut une sorte de mouvement d’arrêt contagieux rebondissant sur tous les petits groupes et aussitôt, une bonne moitié des cinq cents que nous étions - par un réflexe peut-être contracté sur la place ronde de Nation - partit en courant chercher les limites extérieures de cet espace énigmatique. De mon côté, nous ne bougions pas, mais très vite, il y eut des dizaines de mouvements de tête panoramiques, et cette conclusion énervée, tendue qui circula à toute vitesse ; « On est totalement encerclés. Impossible d’aller à l’Assemblée ». On fut instantanément aimantés vers une entrée annexe de l’Hôtel des Invalides, juste derrière nous, une longue et étroite grille noire ; sa base trembla immédiatement ; nous nous y précipitâmes : « On défonce la grille et on court sans s’arrêter jusqu’à l’Assemblée ! » ; l’assentiment, la sensation tangible d’une voie d’action directe nous souleva du sol ; la grille cédait, par à coups hargneux, irréguliers quand sur la droite arrivèrent, bouleversés – et manifestement non briefés sur cette possibilité par la Préfecture de police – trois militaires qui, après avoir rectifié la gestuelle paniquée qui dégingandait leur silhouette, prirent de force la grille, qu’ils refermèrent. Nous la rouvrîmes à nouveau. Et nous nous sommes figés.

Place Vauban, 15 heures 57.

Des grenades de désencerclement éclatèrent sur notre gauche, du côté de la pelouse – mais on ne put d’abord en fixer que la partie supérieure, le ciel où flottaient, avec une lenteur toujours accentuée par le poids de la pluie, les diverses tiges des grenades lacrymogène ; leurs fines explosions rouges créèrent brièvement une sorte de feu d’artifice pâle et fascinant ; dessous, sur la ligne verte de l’horizon de la pelouse, un cordon noir de CRS se formait ; l’herbe cotonnait leur démarche et les rendait aussi lents que le pesant nuage lacrymogène qui déferlait tranquillement vers nous depuis le sol, comme un rouleau compresseur de béton translucide. Je tournai la tête du côté de la grille : une quarantaine de CRS la gardait.

Avenue de Villiers, 16 heures 05.

Il était évident que nous ne pouvions plus rien faire place Vauban ; pourtant, des petits groupes - aux trajectoires toujours aussi électriques, traçant une multitude de lignes sur cet axe déjà trop droit de la courte avenue de Villiers – revenaient place Vauban, l’observaient quelques instants, désœuvrés, puis repartaient et revenaient encore au bout de deux minutes, en donnant l’impression d’avoir automatiquement rebondi contre l’autre face de l’espace dans lequel, j’allais le constater dix minutes plus tard, nous étions « urbanistiquement » nassés. Les façades anti-émeute, en murant chaque ruelle perpendiculaire à notre axe, avait transformé la manifestation en une longue glissade à l’intérieur d’une sorte de tuyau hermétique.

Métro Saint-François Xavier, 16 heures 25.

L’intensité ne faiblissait pas ; à nouveau, des groupes de gens partaient en tout sens chercher les limites de cette nasse inhabituelle, angoissante ; car si l’on voyait bien les murs anti-émeute qui avaient fait de toutes les rues des impasses, les cordons visibles de CRS, eux, étaient si minces autour du métro Saint-François Xavier, où nous commencions à nous rassembler, qu’il était impossible de croire que nous étions réellement encerclés. Mais les manifestants qui avaient foncé revenaient aussi vite qu’ils étaient partis, s’étant manifestement cognés contre ce même mur étrange, évanescent, qui nous avait déjà frappés de plein fouet au bout de l’avenue de Breteuil. Les gens tentaient de discuter, de s’asseoir, mais nerveusement, ils se relevaient pour partir se masser au bord de l’escalier du métro, qui, circulant toujours, diffusait la dernière sensation d’une action possible.

Ce passage souterrain était effectivement le dernier lieu vivant de ce quartier mort, rigidifié par les urbanistes de la sécurité en un site « à zonage fonctionnel » unique : marcher tout droit et rebondir contre un mur, marcher tout droit et rebondir contre un autre mur ; et au bout d’un certain temps, laisser « les individus » se laisser aspirer par un siphon (la bouche du métro Saint-François Xavier) qui les renverra directement à leur domicile, assommés et impuissants.

Nous avons de justesse perdu cette bataille, mais ce n’était qu’un « orage d’été » parmi la multitude qui arrive, et que forts de toutes nos heures passées dans la rue, désormais, comme Louise Michel, « nous connaissons si bien ». Dès à présent, constituons des commissions « manifestations », dont l’objet ne sera pas le service d’ordre, si serein puisse-t-il être - mais l’analyse des rues de Paris dès que nous avons connaissance du trajet imposé par les autorités syndico-préfectorales. Nous chercherons, débusquerons tous les pièges urbains, sensibles, microclimatiques qu’elles tenteront de nous tendre – et par notre organisation et surtout, notre capacité à faire de notre intelligence sensible notre première arme, NOUS LES DEBORDERONS.

Stéphanie Eligert