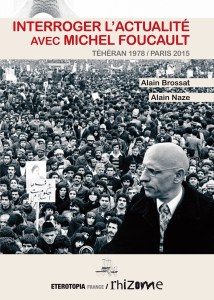

Premier motif d’étonnement : qu’une réflexion – philosophique, donc – puisse être entreprise sur la « révolution iranienne » de 1979, alors que ce qu’il convient d’en « penser » est déjà établi depuis longtemps – une masse fanatisée congédie dans un accès de violence barbare les perspectives d’ouverture et de progrès qu’à plus ou moins longue échéance aurait pu lui offrir l’Occident, pour se jeter dans les bras d’un pouvoir totalitaire et arriéré.

Deuxième motif : qu’il ait existé, qu’il existe encore, dans le champ proprement politique, le champ de la politique vive et authentiquement émancipatrice, une certaine catégorie d’événements dont la particularité est de ne pouvoir être adéquatement et pleinement appréhendés sans les rattacher à la matrice religieuse où ils puisent leur élan et leur force, et qui leur fournit une partie de leurs orientations.

Troisième motif, sans doute le plus évidemment polémique : non seulement que cette puissance politique émancipatrice, nourrie de spiritualité et de foi religieuse, soit repérée du côté de l’Islam, parmi les trois monothéismes le plus volontiers suspecté d’obscurantisme et de dispositions liberticides, mais qu’elle puisse être mobilisée pour « interroger l’actualité », celle du « terrorisme djihadiste » notamment, pour élaborer une pensée du contrechamp – comme y insistent les auteurs – soustraite aussi bien aux réductions sociologisantes qu’aux motifs du « barbare » et du « monstrueux » d’un certain discours pour lequel toute velléité d’« explication » relèverait d’emblée d’une « culture de l’excuse ».

En s’appuyant sur les « reportages d’idées » de Foucault, témoin direct de l’insurrection iranienne, les auteurs remettent donc sur le métier les thèmes récurrents d’une littérature politique qu’on a pu qualifier de « révoltiste » : la question des soulèvements, de ce qui en eux fait événement ; celle des subjectivités ou des protagonistes collectifs qui les initient, le peuple en mouvement, la plèbe des refus ou les altérités radicales, etc. Mais cette thématique familière, au prisme des textes de Foucault et du régime d’écriture inédit que suscite chez lui cet événement-là, va s’exposer à un certain nombre de déplacements et d’altérations. Un corps jusqu’ici étranger vient s’immiscer dans les paramètres de l’analyse : le corps du croyant, le corps du peuple chiite, d’où émane ce souffle sacré et dévastateur auquel Foucault donnera un nom : la spiritualité politique.

Des idées surgissent – donc il faut aller voir

S’interroger sur l’actualité, en termes foucaldiens, c’est évidemment s’exposer au risque d’avoir à changer quelque chose – sa façon d’appréhender ce qui arrive, d’être affecté par l’événement. La philosophie, le travail de la pensée, est dans l’obligation d’affronter « ce qui se passe », de se demander ce qui est en train de se passer. Si l’événement iranien « fait époque », comme Foucault s’emploie à le montrer et comme ce livre le réaffirme avec détermination, c’est qu’il inaugure une bifurcation dans le cours de l’histoire du monde, et en particulier dans l’histoire des rapports entre l’Orient et l’Occident. Cette monstration, qui est aussi une intuition, Brossat et Naze la réactualisent rigoureusement, à l’usage de notre propre temps, en la reconnectant aux péripéties les plus récentes de cette histoire depuis l’effondrement du Bloc soviétique, du 11 septembre aux attentats de 2015 en France : parce que cette notion de spiritualité politique vient heurter frontalement le « consensus républicain », positiviste et laïcard – l’une des cibles principales de nos deux auteurs –, qui irrigue peu ou prou l’ensemble des sociétés européennes sécularisées, et en particulier les milieux intellectuels ou militants de tous bords, avec les effets politiques désastreux que ce biais occasionne [1], nous avons mis de côté l’événement iranien en négligeant les « idées » auxquelles il a donné naissance et dont Foucault s’est fait le reporter. Ce faisant, nous nous sommes condamnés à ne rien voir, à ne rien comprendre à « ce qui nous arrive ».

Les « reportages d’idées » de Foucault, commande d’un journal italien, dont le caractère d’écrits de circonstance doit être relevé – sans en amoindrir l’importance, au contraire – n’expriment aucune conviction, ne plaident aucune cause, n’élaborent nulle théorie philosophique ou politique : c’est un fait d’écriture, un geste scripturaire qui articule une intuition rudimentaire et immédiate, laquelle peut se formuler de la manière suivante : « Ici et maintenant, il se passe quelque chose ». Et ce « quelque chose » – tel est le pas difficile à franchir – ne saurait être réduit à ce que le discours émanant de la scène intellectuelle de gauche, en France ou dans l’ère occidentale en général, serait enclin à en dire. Ce qui advient déborde ce que peut construire la narration des deux points de vue hégémoniques concurrents, le récit marxiste ou le récit libéral. Quelque chose ne rentre pas dans les cases.

C’est cette perception, cette « intuition », qui met Foucault en mouvement. Une telle décision, « d’y aller voir », ne va pas de soi, évidemment : Foucault n’est pas journaliste. La logique des disciplines veut que le philosophe reste là où il est, qu’il observe de loin, lise les journaux, et se réfère, dans l’interprétation de ce qui se déroule, à sa grille de lecture habituelle, aux instruments théoriques et aux concepts dont il dispose. Foucault procède autrement : il se rend sur les lieux mêmes de l’événement. Il obéit à ce pressentiment que quelque chose est en train de surgir. Il s’agit là d’un événement, au sens où il y a un enjeu de pensée, lequel n’est pas réductible à l’enjeu historique, ou géopolitique : le Chah va-t-il tomber ou pas ? Cet enjeu a son importance, bien entendu, mais Foucault y greffe un enjeu de pensée : l’intuition qu’il sera impossible de rendre compte de ce qui advient par le biais des catégories politiques habituelles, la catégorie de révolution notamment, sur le modèle de la Révolution française ou celui de la révolution d’Octobre. Ces catégories, encore si prégnantes à la fin des années 70, ne seront pas opérantes, et ce pour deux raisons : d’un côté la tradition des Lumières, qui est en grande partie la matrice de cette grille d’interprétation, ne peut être mobilisée en raison du rôle qu’occupe la dimension religieuse dans cet événement ; de l’autre le surgissement de ce que Foucault nomme un « peuple unanime », le rassemblement des parties hétérogènes de la société iranienne en une seule masse populaire, leur soulèvement en une sorte d’unité sans reste, vient contredire les descriptions classiques de la conflictualité politique en termes de partis, d’institutions organisées et hiérarchisées, de stratégies ou de programmes – tout ce sans quoi on ne saurait penser la chose politique en Occident.

Les idées naissent à même la poussière soulevée par les foules en mouvement : il ne s’agit pas d’une posture « populiste », il n’est pas question d’affirmer que « le peuple a toujours raison » dès l’instant où il entre en insurrection, mais de prendre acte et tirer les conséquences de ce motif étrange, qu’il y a une pensée surgissant de l’événement lui-même, et que la puissance de cet événement gît dans sa capacité à déplacer, déstabiliser, desceller l’ensemble des schèmes dans lesquels nous serions conditionnés à l’appréhender à partir de notre enracinement dans l’histoire et la culture occidentales. Aussi, être fidèle à l’événement, à ce que recèle l’événement, suppose de se déplacer soi-même, de se déstabiliser, se desceller – y aller voir.

Or, une fois là-bas, ce que voit Foucault – sans fournir pour autant une théorie de l’événement comme pourra le faire plus tard un Badiou, mais en saisissant comme immédiatement la puissance de cet événement – c’est la capacité que contient un soulèvement comme celui qui se produit en Iran à ce moment-là de brouiller toutes les cartes de la philosophie politique occidentale et de sa tradition, c’est-à-dire ce qui a trait à la représentation ou aux autres formes stabilisées de la politique. La scène iranienne fait apparaître sous un éclairage neuf les deux modalités distinctes et inconciliables de l’existence collective : la politique vive, celle de l’événement, de la « pure surrection », comme celle qu’incarne le mouvement que Foucault a sous les yeux, et que la dite « philosophie politique » a pour fonction de nous faire oublier ; ou bien, à l’opposé, la politique que théorise cette philosophie, qui nous est familière et dont on a si souvent l’occasion d’éprouver qu’elle est la mort de toute politique. Une des raisons pour lesquelles les « reportages d’idées » de Foucault peuvent servir aujourd’hui de repères, de textes phares, réside dans ce rappel : il n’est pas vrai que nous sommes enfermés, enveloppés d’une façon irréversible dans cette forme mortifère de la politique qui est la nôtre, et qui nous exténue. La possibilité d’un surgissement est toujours là, présente, d’une autre forme, éruptive, dont la puissance de pensée et l’exemplarité sont d’autant plus fortes, dans le cas iranien, qu’elle s’actualise dans le contexte d’une altérité radicale, où ce qui met en mouvement le peuple, ce ne sont pas des théories ou des programmes, mais cette chose si étrange pour nous, qui nous demeure insaisissable – cette spiritualité politique inspirée par l’Islam chiite et sa portée messianique.

Actualité de l’événement

La puissance du messianisme politique, justement, c’est-à-dire du non-contemporain dans l’événement, réside dans sa capacité à « faire retour dans le présent ». C’est, on l’a dit, à la fois la fidélité au geste foucaldien initié dans les « reportages d’idées » et ce qui constitue l’originalité principielle de ce livre, que l’épisode historique nommé « révolution iranienne » n’y est jamais appréhendé sous l’angle de sa valeur documentaire, mais bien comme cette singularité susceptible de nous offrir des lignes de fuite dans le présent, porteuse de quelque chose que notre présent mortifère a perdu, mais qui peut être à tout moment réactivé – ou plutôt ré-actualisé.

Cette chose perdue a sans doute à voir avec l’incapacité de la pensée occidentale à envisager le soulèvement des masses sans le rattacher au caractère instituant qui devrait être sa suite à la fois logique et légitime. Tel est le destin des révolutions sous nos latitudes, et ce qui les définit : la révolution ne saurait être pensée autrement que sous la forme du moment qui institue. Quoi ? Une politique essentiellement inspirée par les Lumières, fondée sur les Droits de l’homme et les valeurs qui seront dûment gravées sur les bâtiments officiels de la communauté étatique. Soit la révolution est le passage vers l’institution juridique d’un Etat, soit il ne s’agit pas, en réalité, d’une révolution.

L’audace du livre est de saisir l’événement iranien comme une révolution qui n’institue rien, et par conséquent, de le saisir et de parvenir à le penser indépendamment de ce qui lui fera suite, à savoir le « régime des mollahs ».

Envisagé de cette manière, l’événement serait voué à se perdre : la part irréductible d’ « événementialité » dans l’épisode iranien, ce qui « fait époque » et « balafre le présent », s’efface, presque immédiatement, sous la restructuration institutionnelle de la société iranienne par le nouveau pouvoir théocratique. L’événement est recouvert, il disparaît, mais paradoxalement c’est dans cette disparition que l’événement puise sa force ; c’est cet enfouissement qui l’investit de la puissance du non-contemporain, et le dépose dans les plis du temps, le « fonds immémorial » : non saisi par l’institution, l’événement s’est perdu, mais il n’est pas mort – il reste à jamais disponible.

Comment ce fonds immémorial serait repris, sous quelle forme ferait retour le non-contemporain que Foucault a pressenti en Iran, face à ces révoltés aux mains nues, il ne pouvait évidemment l’articuler avec exactitude, mais le livre de Brossat et Naze a ce mérite d’éclairer ce qui, dans les reportages d’idées, a valeur de pronostic pour les temps à venir, c’est-à-dire ce qui pour nous « fait époque » ; est en train de faire époque : la manière dont l’événement iranien se noue avec une spiritualité religieuse et politique, simultanément, est le signe d’un régime d’historicité tout à fait nouveau. Le diagnostic de Foucault sur le présent et sur l’avenir proche, à partir de sa position de témoin, de reporter d’idées, va être le suivant : la dimension religieuse, comme facteur d’agrégation des masses, comme élément constitutif de la question communautaire, est destinée à occuper un rôle de tout premier plan. Autrement dit, il existe des mondes humains pour lesquels il est absolument impossible de formuler une espérance propre, des aspirations à l’émancipation et à se donner un destin propre – notamment les mondes récemment décolonisés, ou qui ont eu à compter avec l’entreprise de domination spécifique à l’Occident – dans les termes qui sont familiers à cet Occident, c’est-à-dire ceux des Lumières, d’une pensée de l’émancipation indexée sur les trois grandes révolutions libérales, anglaise, américaine et française, pour cette raison que quelque chose s’est déplacé du côté de la religion qui fait de cette dernière le point de rassemblement des masses qui aspirent à l’émancipation, et non plus du tout un « opium du peuple », ni le soupir de la créature accablée, comme n’a jamais cessé de le rabâcher une certaine vulgate marxiste.

Ni Foucault, ni nos deux auteurs ne se livrent, bien évidemment, à un éloge indiscriminé de la religion en général – ce qui n’aurait pas grand sens – mais il s’agit de prendre acte du rôle que les facteurs religieux peuvent jouer, dans certaines circonstances où des aspirations populaires rencontrent des croyances et une spiritualité qui fournissent l’impulsion initiale du mouvement et lui confèrent le principe de son unité.

Un million de personnes dans les rues, à Téhéran, l’armée intervient, elle tire sur la foule. Les gens ne reculent pas, ils enlèvent les morts, puis les enterrent : l’action politique entre immédiatement en résonance avec la culture religieuse, les invocations, les rites funéraires. Les enterrements deviennent eux aussi des moments politiques. L’aspiration à se débarrasser du régime honni, une culture du sacrifice consenti, enracinée dans cette spiritualité chiite, convergent en un tout qui produit une énergie, un imaginaire, des récits collectifs.

Le régime du Chah est tombé. Ce régime était soutenu par l’Occident – les Américains et les Anglais, entre autres. Il était un point d’appui essentiel des stratégies occidentales dans cette région du monde où le paramètre des ressources pétrolières est décisif. De ce point de vue-là aussi, la révolution iranienne a dessiné un pli qui aujourd’hui n’est pas effacé : c’est ce qui assure une sorte de continuité, malgré tout, entre le soulèvement tel que Foucault le décrit, et la théocratie qui s’installe très rapidement par la suite, à savoir un certain régime d’hostilité. Hostilité des protagonistes locaux vis-à-vis de l’Occident ; hostilité de l’Occident vis-à-vis du régime des mollahs. Il s’agit bien d’un pli « qui fait époque », toujours actuel, un pli historique, en ce sens que 1979 n’est pas une péripétie dans la chronique iranienne, mais bien un événement dont la portée fut, et reste, mondiale : nous y sommes encore, plus que jamais. Mais l’erreur serait justement de croire que cette hostilité, éminemment actuelle, n’aurait qu’une origine géopolitique, réductible aux conflits qui se jouent autour des ressources énergétiques. En réalité, l’événement iranien signe la fin d’un certain régime de la contradiction – une conflictualité classique entre des blocs de puissance, vouée à être dépassée, ou résolue – et l’ouverture à un autre régime d’historicité, le régime du différend – expression que les auteurs empruntent cette fois-ci non à Foucault, mais à Lyotard : des mondes hétérogènes se font face, sans pouvoir se parler, parce qu’ils ne se situent pas dans les mêmes « régimes de vérité ». Pas d’interlocution possible. Des simulacres d’échanges peuvent avoir lieu, mais les locuteurs ne parlent pas de la même chose, ils ne saisissent pas les mêmes significations, même quand ils emploient des termes identiques : celui de « religion », par exemple.

Ce que l’Occident est incapable d’entendre aujourd’hui – une incapacité que l’événement iranien a dévoilé et mis à vif, et c’est bien là ce qui fait son « actualité » – c’est que la religion, et l’Islam en particulier, puisse être nourrie par la politique, ou que la vocation de la religion soit de donner des fondements à l’intelligibilité politique. Il y a donc une part d’inaudible dans ce livre, cette part que les sociétés occidentales devront bien finir par se résoudre à entendre.

Francis Unterhund