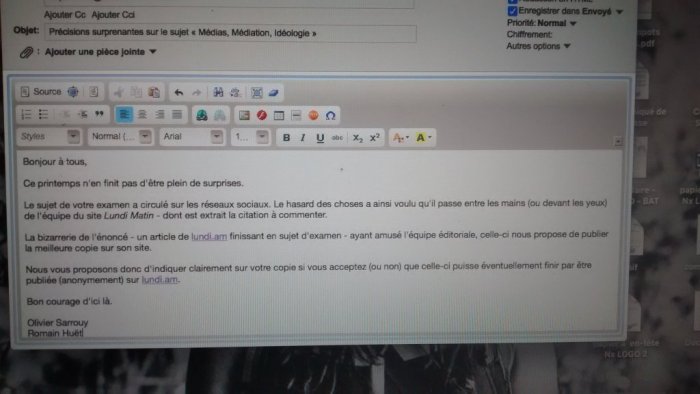

Il y a de cela quelques semaines, nous apprenions qu’un article publié par lundimatin avait servi de sujet d’examen à quelques centaines d’étudiants de licence 3 de l’Université de Rennes 2.

Nous proposions alors aux professeurs en charge du cours de publier la meilleur copie dans nos pages.

Toutes nos félicitations, donc, au grand vainqueur du concours dont voici la copie. Nous l’invitons à nous contacter afin que nous puissions lui offrir son lot : un t-shirt ou un mug lundimatin.

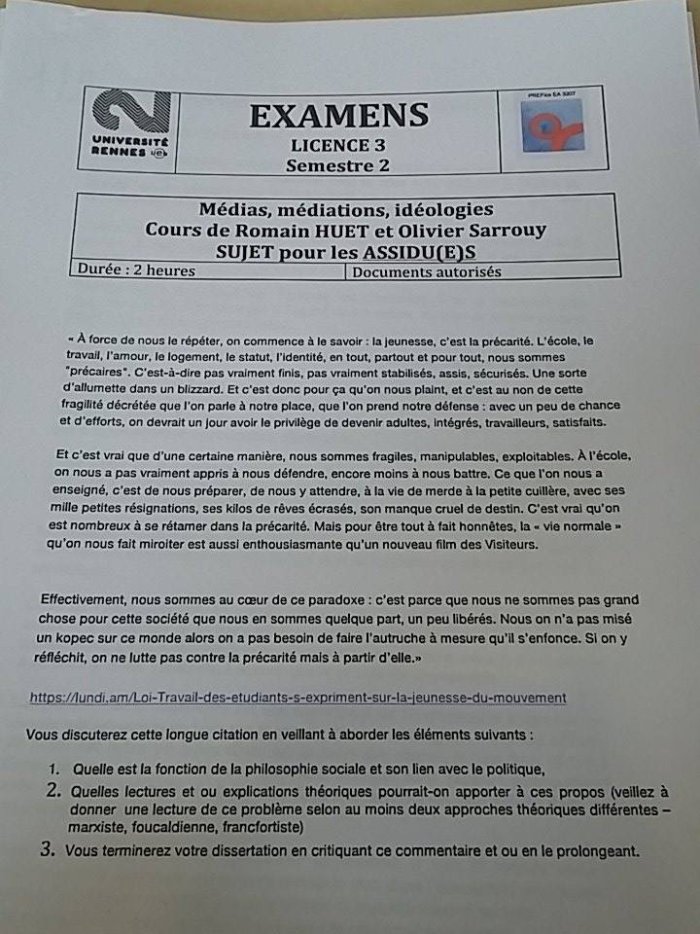

Philosophie sociale

Cours L3 de Romain HUET et Olivier Sarrouy

La précarité est définie comme « une forte incertitude à conserver ou récupérer une situation acceptable dans un avenir plus ou moins proche ». Il apparaît ici que la notion de précarité recouvre un aspect subjectif et relatif, car cette dernière s’articule par rapport à une situation dite « acceptable » au sein d’une société donnée. Une première question s’impose dès lors, qu’est ce qu’une situation acceptable ? Dans un référentiel assez large, il est évident qu’une « situation » est reliée aux notions centrales de nos sociétés occidentales : le travail et la sécurité. Ne dit-on pas, d’une voix teintée d’admiration : « Cet homme possède une bonne situation », ou au contraire, « Quelle tristesse, ils ont perdu toute leur situation… ». Ainsi, pour ne pas être soumis à la précarité, il serait (semble ?) nécessaire de disposer d’une situation matérielle et financière confortable, donnant accès à la stabilité et donc au ‘‘bonheur’’. Selon un texte d’étudiants-occupants de l’Université de Tolbiac tiré du site d’information « Lundi matin », le monde nous presse d’être adulte et responsable afin accéder à la vie « normale ». À leur sens, il est nécessaire de questionner cette notion eu regard des conditions humaines, psychologiques et économiques dans lesquelles nous sommes plongés. Qu’est-ce que la vie normale ? D’ailleurs, est-t-elle enviable cette fameuse vie « normale » ? La recherche absolu de sécurité et de stabilité n’a t elle pas mené l’humanité à se déposséder d’elle même ? Comment se réapproprier le monde ? L’incertitude ne serait elle pas l’issue vers le véritable confort (mental) ? Afin d’esquisser quelques éléments de réponses, on abordera les différentes fonctions et perspectives de la philosophie sociale, nous nous attarderons plus précisément sur les pensées marxiste et francfortiste, afin d’aboutir sur une continuité de la citation.

Réalité sociale et politique : les perspectives de la philosophie sociale

La philosophie sociale est-t-elle pertinente pour analyser les propos des étudiants de Tolbiac ? Est t-elle légitime au même titre que la sociologie ou encore les sciences politiques ? Afin de répondre à ces questions, nous nous intéressons aux fonctions de la philosophie sociale et à la profondeur de son lien avec le politique.

L’essence de la philosophie sociale

Selon Axel Honneth, la fonction première de la philosophie sociale est de « diagnostiquer, parmi les processus de développement qui concernent la société, ceux qui constituent une entrave pour l’ensemble des membres d’une société ». Le point de départ de la Philosophie sociale est donc de donner une priorité aux conditions qui contraignent les vies, les rendent impuissantes ou qui les mutilent. Depuis ses débuts, la philosophie sociale est principalement axée sur la critique de la modernité. Cette dernière sert de fondation à une analyse des pathologies sociales contemporaines.

La démarche du philosophe social est de s’intéresser de près aux formes et expériences de vie qui sont vécues par les individus eux-mêmes. Une fois qu’il en a fait le constat, il va chercher à identifier ce qui dans le contexte social et historique favorise ces expériences. La philosophie sociale possède donc deux revers : une composante descriptive des effets des institutions sur l’expérience sociale et l’existence des individus ; et une description évaluative qui a pour visée de proposer dans une démarche imminente quelque chose d’autre, quelque chose de libérateur pour les personnes opprimées. L’activité de l’homme dans la société devient à la fois le lieu et le résultat de l’analyse.

Victor Hugo dans son ouvrage « Les misérables », se réclame de l’école de la philosophie sociale : « La philosophie sociale est essentiellement la science de la paix ; elle a pour but et résultat de dissoudre les colères par l’étude des antagonismes ; elle examine, elle scrute, elle analyse, puis elle recompose ; elle procède par voie de réduction, se retranchant de toute la haine. » Pour Victor Hugo, la philosophie sociale permet de désarmer la haine, et par la de faire reculer la violence qui caractérise nos sociétés. Il a ainsi régulièrement « donné la voix aux pauvres » en parlant de leurs souffrances dans le cadre d’ouvrages destinés à un lectorat aisé. Sa volonté était de faire entendre la colère et la haine sociale en utilisant la langue qui les a toujours exprimé.

Pour Jean-Philippe Deranty, « les normes et les critiques ne doivent pas être appliquées d’en haut à la réalité sociale ; elle doivent être extraites de la réalité sociale elle même ». La philosophie sociale s’intéresse donc aux demandes formulées par les agents eux mêmes, tentant de trouver une brèche dans les structures sociales qui empêchent souvent une formulation directe et transparente des attentes normatives des individus.

C’est pour cela que la philosophie sociale accorde une valeur décisive aux mouvements sociaux, car ils sont le cadre privilégié où les attentes peut-être explicitées. La philosophie sociale produit donc des théories qui sont sensées servir les luttes existantes. Auparavant la lutte des classes ou la protection des plus démunis face à l’appareil économique, à présent la lutte pour sortir du monde tel qu’on le connaît.

Pourtant, ces luttes s’inscrivent et interagissent dans un contexte politique (l’État, les structures sociales, les grandes politiques publiques, le travail), en quoi la philosophie sociale est pertinente à en juger ?

Une amplification des voix dans un monde politisé

Pourquoi ne pas utiliser la philosophie politique pour parler des luttes ? en quoi la philosophie sociale est utile à l’interprétation des propos des étudiants/militants de Tolbiac ?

La philosophie sociale est attachée à une théorie non pas de la société mais des sociétés, mettant ainsi l’accent sur le devenir des hommes dans des situations socio-historiques déterminées. Au contraire de la philosophie politique, elle ne se limite pas sa réflexion à la fondation d’un ordre social juste et à la question des institutions. Elle a pris dès ses débuts de la distance avec les concepts chers à la philosophie politique : la justice et d’injustice. La philosophie politique axe ses analyses sur la détermination du meilleur régime, la question du pouvoir et par extension à celle de son détenteur légitime ; tandis que la philosophie sociale possède d’autres perspectives. Elle insiste sur des problèmes spécifiques concernant le politique, à savoir le problème des capacités individuelles et collectives, des obstacles psychologiques, institutionnels et culturels en vue de la politisation.

Lorsque la philosophie politique opère au moyen de concepts juridiques, de la loi, de la souveraineté et du droit, la philosophie sociale possède une approche plus descriptive.

Elle se combine aux études sociales empiriques afin de porter un jugement critique sur la société et donc par extension sur le politique. La philosophie sociale sort du cadre rigide des différentes doctrines politiques afin d’apporter des réponses au cœur de la réalité sociale, poussant les hommes à voir au delà des cadres existants.

Pour Marcuse et Sartre, à propos de l’idée d’une philosophie sociale militante : « les philosophes contemporains partagent la même position et ne différent que dans les inflexions qu’ils lui donnent, et où il apparaît que ces obstacles ne sont rien d’autres que le processus d’aliénation engendrés par le modèle capitaliste ». Pour Marx, le but philosophique à atteindre est d’ « être non pas seulement un instrument résistance à l’oppression, mais un instrument de libération et d’émancipation ».

Le cœur de la philosophie sociale est donc un monde en crise, tel que celui décrit par les étudiants de Tolbiac. Mais quelles sont les causes d’une telle crise ?

Travail et productivité : les obstacles à l’autoréalisation de l’être humain

Selon les étudiants de Tolbiac, l’adulte qui atteint la vie « normale » est un être asservit, exploitable, filant vers « un manque cruel de destin ». Qu’est-ce qui a conduit l’être humain à se déposséder de lui-même ?

Travail et perte de sens

Dans la citation tirée de « Lundi.am », les étudiants témoignent d’une « vie de merde à la petite cuillère ». Pour eux, la précarité vaut mieux que se lancer dans cette ‘‘vie active’’ qu’on nous vante depuis nos premiers pas. Quel est le décalage dès lors entre l’existence promise par le système capitaliste et la réalité du ressenti social ?

Pour saisir les rouages de nos sociétés désenchantées, il est important de se pencher sur les théories de Marx concernant le travail et ses effets sur les individus. Certaines de ses approches sont à nuancer contenu des évolutions des notions de prolétariat et de bourgeoisie ; ainsi que les changements engendrés par l’accélération technologique. Cependant, l’encouragement par le capitalisme des comportements opportunistes, de la destruction des liens sociaux et de l’accumulation effrénée du capital est toujours d’actualité.

Marx a été prolifique sur la pénibilité du travail. Il a notamment développé une notion centrale pour saisir les contours du vide émotif ressenti par les travailleurs d’hier et d’aujourd’hui : l’aliénation. L’aliénation doit être définie comme une double dépossession du travailleur par rapport à son travail. D’une part le travailleur est dépossédé du fruit de son travail ; le produit du travail est produit pour un autre, il devient donc étranger au travailleur lui même ; d’autre part, c’est l’activité même du travail, en tant que production d’un produit étranger au travailleur, qui devient étrangère.

Si le travail est un bien une activité gouvernée par la volonté consciente d’un homme qui en produisant « se contemple dans un monde qu’il a lui même créé », le travail aliéné marque une perte de signification puisque celui-ci se trouve ramené à un niveau purement basique de subsistance. Dans le travail aliéné, en perdant son caractère d’activité libre et consciente, c’est donc le sens générique du travail qui est perdu : il ne produit plus l’homme, mais devient pur moyen de survie.

Or le processus n’est pas statique. Puisque la vie doit être reproduite continuellement, le travail aliéné concourt à augmenter sans cesse le sentiment d’aliénation. Plus le travailleur aliéné produit d’objets, plus il perd le sens de la vie.

Marx écrit dans « Manuscrit de 1844 » : « En conséquence, l’ouvrier se sent lui-même qu’en dehors du travail et dans le travail il se sent extérieur à lui même. Son travail n’est donc pas volontaire, mais contraint, c’est du travail forcé. Il n’est donc pas la satisfaction d’un besoin, mais seulement un moyen de satisfaire des besoins hors du travail. Le caractère du travail apparaît nettement dans le fait que, dès qu’il n’existe pas de contrainte physique ou autre, le travail est fui comme la peste. Le travail extérieur à l’homme, dans lequel il se dépouille, est un travail de sacrifice en soi, de mortification. (…) On en vient donc à ce résultat que l’homme se sent agir librement seulement dans ses fonctions animales : manger, boire, et procréer, ou encore, tout au plus, dans le choix de sa maison, de son habillement, etc »

Le dernier lien de l’homme avec son travail : l’argent, étranger à ce travail lui même. La force de travail qui façonne et constitue la vie de l’homme, comme source de création de valeur véritable, est désormais réduite à la signification d’un salaire. Le travail ne produit plus que la survie, tout en renforçant l’étrangeté du monde.

’L’argent, qui possède la qualité de pouvoir tout acheter et de s’approprier tous les objets, est par conséquent l’objet dont la possession est la plus éminente de toutes. Universalité de sa qualité est la toute-puissance de son être ; il est donc considéré comme l’être tout-puissant. L’argent est l’entremetteur entre le besoin et l’objet, entre la vie et le moyen de vivre de l’homme. Mais ce qui me sert de médiateur pour ma propre vie me sert également de médiateur pour l’existence d’autrui. Mon prochain, c’est l’argent. »

Selon Marx, ce que je peux m’approprier grâce à l’argent, ce que je peux payer, autrement dit ce que l’argent peut acheter, je le suis moi-même, moi le possesseur de l’argent. Les qualités de l’argent deviennent les qualités de l’être et ses forces essentielles en tant que possesseur.

Le système de production capitaliste conduit donc à une subordination des individus sue plusieurs niveaux. Qu’en est t-il des effets sur les liens sociaux ?

Réification et déshumanisation

Pour Günter Anders : « Nous sommes devenus des analphabète de l’émotion », seulement habités par la volonté de performance dans nos travail, dans nos relations et dans nos possessions. Perdus dans une ère moderne « machiniste », l’homme se construit dans un contexte de réification sociale. A ce titre, qu’est-ce que la réification et en quoi est elle tristement actuelle ?

Thématisée par Georg Lukacs dans son recueil publié en 1923 « Histoire et conscience de classe », notamment l’essai « La réification et la conscience du prolétariat », la réification désigne d’une manière générale « le fait qu’un rapport, une relation entre personnes prend le caractère d’une chose ». Cette image d’un devenir « chose » des relations humaines ne doit pas être comprise en un sens littéral : elle renvoie à l’analyse de la réduction des individus et des rapports sociaux à de simples fonctions de la reproduction sociale. Cette exploitation a lieu dans les sociétés capitalistes, où s’exerce sur l’activité sociale et les formes de vie une multitude de domination : la marchandise, la division du travail, le droit, l’État administré et bureaucratique…

Le concept de réification (qu’on interprète comme une chosification ou une instrumentalisation) peut en ce sens servir à critiquer les formes contemporaines de la marchandisation et de la déshumanisation des rapports sociaux ou encore de la fétichisation du rapports aux produits du travail, de la pensée et de la culture. La réification a donc une importante visée critique.

Pour Lukacs, dans le mode de l’échange capitaliste, les relations entre individus sont évaluées en fonction d’intérêts particuliers. Il s’agit de l’échange marchand qui, avec l’établissement des sociétés capitalistes, est devenu le mode dominant des interactions humaines. Avec l’évolution du capitalisme, les sujets sont contraints d’inscrire leur rapport à la société dans une relation réifiée, c’est à dire dans un contexte où l’on peut tirer profit des choses. Ainsi, les capacités personnelles sont transformées en élément économiquement profitable.

Lukacs rassemble quelques éléments pour expliciter les causes de la réification : l’appréhension quantitative de l’objet, le traitement instrumental d’autrui, la transformation de ses qualités en compétence pour la recherche du profit. Lorsque le processus de réification se met en place, le sujet ne participe plus lui-même de manière active aux processus par lesquels il agit sur le monde environnant. Il semble se désintéresser des divers événements.

Avec l’expansion du rapport marchand, les hommes abandonnent leur position de sujets, parce que contraints de se comporter par rapport à la vie sociale en observateurs distanciés, plutôt qu’en participants actifs. Du fait de la socialisation, le système de comportement réifiant se développe.

Toute la démarche éducative classique va dans ce sens. Il s’agit de développer les capacités de l’élève pour qu’il puisse participer à l’échange en terme de compétence quantifiable, de leur utilité. Il faut que les élèves formés considèrent à leur tour le monde comme entité chosifiable, modifiable. Cela rejoint les propos des étudiants de Tolbiac : « À l’école, on nous a pas vraiment appris à nous défendre, encore moins à nous battre. Ce que l’on nous a enseigné, c’est de nous préparer, de nous y attendre ». L’école en un sens - malgré ses qualités de socialisation et ses apports culturels - ne nous montre pas comment nous approprier le monde. Elle nous forme à acquérir des compétences, des capacités utilitaires, les maîtresses et maîtres atteignent « des objectifs scolaires », dans le but souvent unique d’accéder au marché du travail.

L’homme, est donc sans cesse amené à ne plus participer à l’action sociale. Il devient spectateur, contemplateur non impliqué. De quelle manière les luttes actuelles tendent à réimpliquer l’homme ? D’ailleurs, pourquoi devient il nécessaire et possible qu’il se replonge dans le monde ?

De l’émancipation à l’autonomie

Dans l’état actuel des choses, en tant que « jeune », 3 solutions s’offrent à nous.

Le goût de l’effort

Dans l’idéal de « vie normale », le jeune a intégré très tôt le modèle promu par l’école et ses parents, s’inscrivant ainsi dans une continuité sans surprise : crèche, école maternelle, collège, lycée, études supérieures, stage et enfin l’aboutissement ; la consécration sociale : obtenir un CDI (si la conjoncture économique le permet).

Si durant ces années d’étude il a pu goûter aux plaisirs coupables de la – presque – absence de contraintes réelles (se cultiver, paresser, faire la fête allègrement), voir l’appréhension de quelques idéaux révolutionnaires, le jeune presque « intégré » ne perd cependant pas de vue que ces années d’apprentissage sont entièrement dédiées à la fabrication de son âme de travailleur.

Angoissé à l’idée de rentrer dans la « vie active », (formulation par ailleurs grotesque qui laisserait penser que ne pas travailler équivaut à l’inaction et à la flemmardise) mais conscient d’être dans le « haut du panier », ce jeune deviendra « adulte » puisqu’il a intégré ce qu’on martèle depuis 23 ans : « Fais de bonnes études », « Obtiens un métier à responsabilité, sinon tu seras un esclave » (tant pis d’ailleurs pour ceux qui le sont réellement, ils n’avaient qu’à faire des études), et donc par extension toute la logique méritocratique de notre société.

Ainsi, l’actuel « adulte » pourra passer le reste de sa vie à se déculpabiliser quant aux inégalités de salaires, de niveaux de vie et d’accès à la culture, puisque s’il a réussi, c’est parce qu’il l’a mérité (et encore, réussir est à tempérer puisque nous sommes tous soumis aux mêmes rythmes effrénés et asservissants).

Meubler sa vie

La deuxième alternative pour le jeune qui n’a pas eu le même succès que le premier, c’est de se creuser un petit trou plus ou moins confortable dans l’édifice économique et social, dans le but de tenter coûte que coûte d’accéder aux promesses de bonheur des sociétés libérales occidentales.

Soumis à la pénibilité du travail et à son manque de perspectives, il participe à un tout social invisible sur lequel il tente désespérément d’avoir une prise. Satisfait de ce trou planqué - car hermétique au monde qui l’entoure ou trop résigné pour vouloir le changer - ou au contraire aliéné et loin de lui même ; le jeune intégré accepte « ses mille petites résignations, ses kilos de rêves écrasés et son manque cruel de destin », car, au moins, il n’est pas précaire (ou presque).

Une analyse par Christophe Rogue du héros du film « Fight Club » traite avec justesse de cette figure du travailleur lambda devenu peu à peu étranger au monde : « insomniaque, mentalement absent se son travail au moment même où il l’exécute, il a perdu le sens de la vie au point de ne pouvoir le retrouver que face à la mort, dans les réunions de thérapie pour cancéreux, ou dans la participation à des combats de boxe clandestins : l’argent qu’il gagne lui sert à meubler son appartement comme dans un catalogue publicitaire, de façon totalement absurde et sans la moindre marque de personnalité. Le double psychotique qu’il s’invente marque la réaction au non-sens d’une vie consacrée à un travail aliénant, orienté vers une consommation tout aussi aliénante ».

Précarité et liberté

Reste enfin la troisième alternative, la précarité. Cet « état » redouté par toutes et tous sur lequel nos prétendus rêves se heurtent ; cette « forte incertitude » qui distille sa honte chez les individus.

Elle est non seulement la démonstration de l’incapacité chronique des modèles existants à promouvoir et permettre la protection de chacun, mais de surcroît elle possède une résonance toute actuellement dans ce contexte de « crise » ; puisqu’elle touche et embrase avec une vitesse folle tous les coins et recoins de nos mode de vie, même ceux que l’on pensait inébranlables.

La précarité est la démonstration de l’implacable fait que les sociétés occidentales protégées s’essoufflent, tentant en vain de limiter la propagation du virus en choisissant de privilégier encore et encore ce qui, à coup sûr, leur causera leur perte. Tandis que les « démocraties » montrent enfin presque à visage découvert leur tyrannie douce, les voix commencent à s’élever en chœur pour exprimer une insatiable lassitude.

Dès lors, si on y réfléchit, la précarité c’est notre libération collective, le terreau de ce vent furieux qui se met à souffler sur leurs têtes.

Célébrer ces échecs, saisir ce paradoxe comme le disent les militants de Tolbiac, puisque finalement nous partons de presque rien.

La précarité, c’est la porte de sortie de ce vieux monde abîmé. Alors oui, le monde ou rien.