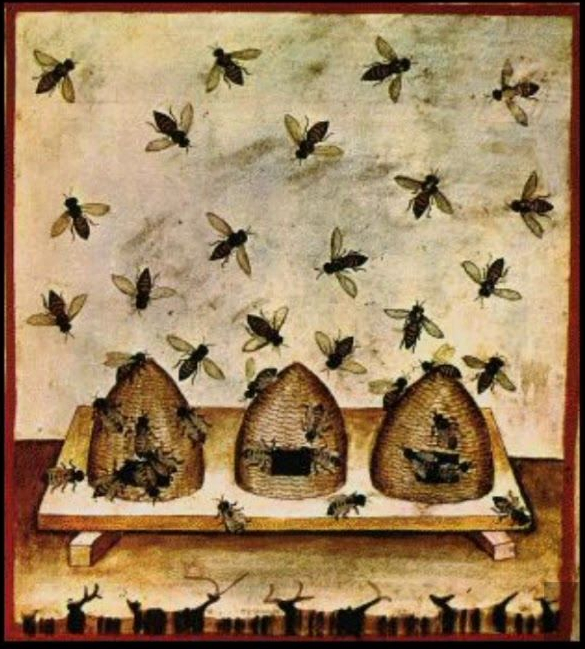

La fable des abeilles, à l’origine de la mythologie économique libérale, ne nous a jamais quitté. Son auteur, Bernard Mandeville, écrivait en 1705 : « Soyez aussi avides, égoïstes, dépensiers pour votre propre plaisir que vous pourrez l’être, car ainsi vous ferez le mieux que vous puissiez faire pour la prospérité de votre nation et le bonheur de vos concitoyens. ». La fable a d’abord été lue comme une charge contre les valeurs chrétiennes. Puis, le libéralisme en a fait le socle de l’idée selon laquelle « les intérêts individuels aboutissent au bonheur collectif ». En cela, il prenait au sérieux la métaphore des abeilles qui, sans plan collectif pré-établi et semblant suivre des règles rudimentaires à l’échelle individuelle, créaient ensemble l’épanouissement de la ruche. Aujourd’hui, c’est la société numérique que l’on compare volontiers avec une ruche géante dans laquelle tous butinent en récoltant et en transmettant des informations [1]. Un débat existe alors sur la gestion de la ruche : doit-on laisser le miel aux capitalistes ou faut-il le redistribuer équitablement entre la masse des individus ? Certains vont même jusqu’à pousser la métaphore en expliquant que les abeilles font bien plus que créer du miel : elles pollinisent. En plus de leur production de miel, elles assurent la reproduction du monde qui les entourent. Le travail ne serait alors plus synonyme de destruction du monde. Pour cette raison, il faudrait rémunérer l’ensemble des abeilles (des citoyens) en plus de leur activité productive (c’est l’une des voies par lesquelles certains justifient le salaire universel).

On peut aussi choisir de ne pas vouloir vivre dans une ruche.

Dans une certaine mesure, le discours critique du capitalisme occidental intègre aujourd’hui l’idée selon laquelle il faudrait se rapprocher du monde animal pour se défaire du sur-rationalisme responsable de la destruction de la planète. Fidèles en cela à notre premier article de cette rubrique cyber-technique, nous pensons qu’il faut réviser cet argument tant la recherche scientifique s’inspire depuis longtemps des animaux pour mieux comprendre les humains et fournir toujours plus d’outils pour les gouverner. C’est en particulier des insectes grégaires que nous voulons parler ici : fourmis, termites, abeilles. Ces insectes sociaux ont toujours fasciné par leur capacité à vivre ensemble tout en paraissant peu développés individuellement. En passant par Norbert Wiener, fondateur de la cybernétique, Giorgio Cesarano, critique radical italien, pour en arriver aux recherches contemporaines sur les insectes, nous verrons quel rôle ils jouent dans la l’institution imaginaire et matérielle de nos sociétés. Au-delà des métaphores, il s’agit aussi de voir concrètement comment l’observation des insectes se matérialise dans une ingénierie toujours plus subtile de nos vies numérisées.

1. Wiener, la cybernétique et les fourmis

On ne reviendra pas ici sur l’invention du mot ’cybernétique’ par Norbert Wiener en 1947-48. Il suffit de dire qu’il l’a définit minimalement comme ’la science du contrôle et de la communication dans l’animal et la machine’. Concentrons nous sur le livre qu’il écrit en 1950, intitulé sobrement Cybernétique et société, dans lequel il envisage bien des aspects de la société présente (la sienne) et à venir (la notre). Ce livre est étonnant à plusieurs égards. D’abord parce qu’il fustige la notion de progrès pourtant associée si étroitement aujourd’hui à l’imaginaire charrié par le vocable ’cybernétique’ : non seulement la ’science’ dont il se fait le porte voix a mieux à proposer avec la notion d’entropie (et à travers elle le fait que notre planète et notre univers sont condamnés à la mort thermique), mais surtout l’éthique associée au mythe du Progrès repose sur la libre exploitation et le pillage des ressources aux États-Unis. Le Progrès est donc une mauvaise représentation de notre situation, qui permet seulement à ’l’Américain moyen’ de se rassurer au moment où il perd le mythe du Père Noël comme idéal de confort et de bonheur. Ensuite, le livre est particulièrement sévère envers la cinquième liberté (celle d’entreprendre) et inquiet de ce que pouvaient devenir les technologies issues de la cybernétique et de l’automatisation une fois mises aux mains des grands capitalistes : ’le sort de l’information dans un monde typiquement américain est de devenir une chose ayant un prix et qui peut être vendue ou achetée’ [2]. Il va même jusqu’à dire que le capitalisme, avide d’un accroissement jamais suffisant, a copié le communisme quant aux moyens employés pour diriger (il met en parallèle le FBI et le Guépéou), tout en ne proposant rien en termes d’idéaux à part l’anti-communisme. « Ignorant la foi, nous avons l’audace de punir l’hérésie. [...] fondamentalement, sous notre contre-attaque impitoyable, n’existe pas à la base un véritable assentiment venant du cœur » (p.282-283). Voici pour quelques intuitions qui font de ce livre un témoignage important au sein même de la tradition cybernétique.

Enfin, et c’est l’élément qui nous importe, le livre élabore une distinction entre les systèmes ’rigides’ et les systèmes capables d’apprentissage. C’est le troisième chapitre et sans doute celui dans lequel le raisonnement cybernétique côtoie le plus les enjeux politiques. Tout l’argumentaire tient à l’établissement d’une métaphore entre ce qu’il appelle les sociétés ’rigides’ et les sociétés d’insectes, notamment les fourmis :

’Chez les fourmis, chaque travailleur accomplit ses fonctions propres. Il y a une caste séparée de soldats. Certains individus hautement spécialisés remplissent les fonctions de roi et de reine. Si l’homme adoptait cette collectivité comme modèle, il vivrait dans un État fasciste où, idéalement, chaque individu est conditionné depuis la naissance pour une occupation déterminée, où les chefs demeurent toujours chefs, les soldats perpétuellement soldats, où le paysan n’est plus jamais qu’un paysan et l’ouvrier condamné à rester ouvrier’

[3].

Le propos est simpliste : les systèmes rigides sont identiques aux communautés de fourmis en ce qu’ils condamnent certains individus à des tâches une fois pour toute. Or, il y a des raisons biologiques de douter que l’on puisse traiter un ’individu humain’ de la même façon, lui qui ’représente un investissement coûteux en apprentissage et en étude’. Cela signifie qu’une grande partie de sa vie est consacrée à l’apprentissage (learning), et qu’il ne faut donc pas gâcher le potentiel des humains en les réduisant à l’état de fourmis. Et ce, en dernière instance, car « je crains bien d’être convaincu qu’une communauté d’êtres humains est beaucoup plus utile qu’une collectivité de fourmis et que, si l’homme est condamné et réduit au seul accomplissement des fonctions de l’insecte, loin d’être un élément humain acceptable, il ne fera même pas une bonne fourmi »

Pour justifier son propos, il se réfère à la physiologie des insectes. D’abord à leur ’peau’ faite de chitine, ’une substance rigide assez étroitement voisine de la cellulose’, comparable à ’un tissu mort qui ne possède aucune capacité intrinsèque de croissance’ et qui implique que ’l’arthropode vit à l’intérieur d’une camisole de force’. Ensuite, il évoque leurs systèmes respiratoire et de circulation sanguine qui, très inférieurs aux vertébrés, les condamnent à des tailles réduites. Cette petite taille du corps implique un petit système nerveux et une faible mémoire qui expliquent finalement que ’la fourmi n’a pas les moyens d’apprendre grand chose’. En fait, les fourmis se comportent quasiment comme des adultes depuis leur naissance : ce comportement vient alors de leur ’construction’ plus que de leurs expériences.

’Comparé à une machine mathématique, l’insecte doit être analogue à celles qui possèdent toutes leurs instructions enregistrées à l’avance sur les bandes (Tapes), la possibilité de modifier ces instructions étant infime. Ainsi l’entend-on quand on dit que le comportement de la fourmi est beaucoup plus une question d’instinct que d’intelligence. En d’autres termes, la camisole de force physique dans laquelle un insecte grandit est directement responsable de la camisole de force mentale qui règle le modèle de son comportement’

[4].

Mais tout cela est quasiment intuitif comme le note Wiener lui-même, imaginant son lecteur excédé. Ce qui importe, insiste-t-il, c’est le rapport entre la constitution matérielle, mécanique, et l’intelligence. Or, de ce point de vue, l’être humain diffère radicalement des insectes, et même des autres vertébrés, par le fait qu’il atteint ’l’âge adulte’ très tardivement (vers vingt ans si l’on en croît Wiener) et qu’il ’passe ainsi près de quarante pour cent de sa vie normale comme apprenti’ [5]. C’est cet apprentissage, dont la forme rudimentaire est une ’action en retour’ ou feedback [6], qui permet aux humains de s’émanciper, relativement, des exigences du milieu. Plus précisément, ’si ces résultats sont utilisés simplement comme données numériques pour la critique et pour le réglage du système, nous obtenons une action en retour simple que connaissent les ingénieurs des commandes. [autrement dit, ils maîtrisent déjà l’intelligence rudimentaire des fourmis] Si, par contre, l’information qui revient en arrière à partir de l’action est capable de modifier la méthode générale et le modèle de celle-ci, nous disposons d’un processus que l’on peut bien nommer apprentissage.’ [7]

L’idée reste simple, ainsi que la métaphore qui l’accompagne dans tout le livre : un régime politique qui fonctionne de manière hiérarchique et rigide est identique à une société d’insectes, programmée biologiquement pour effectuer des tâches précises nécessaires à la survie du groupe et elle-même est identique à une machine simple qui effectue des tâches en fonction d’une programmation antérieure. À l’inverse, une société démocratique véritable se caractérise par une grande fluidité dans les rôles et les comportements de chacun, permise par une communication sans limite entre les individus et qui est analogue au fonctionnement d’un humain, capable d’apprentissage grâce à sa grande plasticité physique et neuronale qui ne le destine à aucune tâche prédéfinie. À ce couple humain-démocratie s’associe un type de machine plus évolué, doté d’une mémoire et capable de modifier son propre programme. La distinction pertinente n’est pas entre animaux et machines mais entre rigidité et apprentissage, ce qui permet une nouvelle opposition : d’un côté fourmis-rigidité-machines simples et de l’autre humain-apprentissage-machines apprenantes.

Historiquement, il est clair pour Wiener que ’l’État soviétique est devenu une institution fermée et rigide’ et qu’il faut lui opposer un modèle dans lequel les humains seraient véritablement vivants, c’est-à-dire déploieraient au maximum leurs possibilités. Il leur faut pour cela ’participer à un large système mondial de communication’ qui leur donne toute latitude d’éprouver des opinons nouvelles et d’agir comme bon leur semble. Il est plus subtil lorsqu’il affirme sans détours que l’avènement des machines à calculer n’a aucune raison de nous mener tout droit vers la libération espérée : ’j’ai étudié les problèmes très dangereux du nouvel âge de la machine, sous le double rapport du bouleversement économique probable qu’il provoquera et du nouveau Fascisme menaçant qui découle de la machine à gouverner’ [8]. Le défi de la cybernétique, ou plutôt de Wiener, est donc de combiner un idéal d’apprentissage et d’émancipation qui passe par la communication avec des technologies qui, mal utilisées, courent de plus en plus le risque de nous précipiter vers un nouveau fascisme assisté par ordinateur, une société de fourmis dans laquelle les rôles et les destins seront programmés de manière rigide une fois pour toute.

Quelques années plus tard, un des observateurs et révolutionnaires les plus acerbes sur son présent reprend plusieurs éléments de la critique de Wiener pour les appliquer au capitalisme des années 70, qui prend rapidement le pli cybernétique.

2. Giorgio Cesarano, le capitalisme et l’instinct grégaire

En 1974, Giorgio Cesarano publie son Manuel de survie. Quelques années auparavant, dans Apocalypse et révolution, il avait déjà dans le viseur la mutation proprement cybernétique du capitalisme. Après le rapport du Club de Rome en 1972 sur les limites de la croissance, la mode était à l’auto-critique du capitalisme, qui tentait sans doute de faire face à la vague sans précédent de révoltes au cœur même de son règne occidental. D’une rare lucidité, Cesarano écrivait alors : « Si le règne de l’économie semble se disposer à l’autocritique, c’est le moment de croire, non pas que le règne de l’économie a déjà fait son temps, mais que c’est celui où la critique va entrer, en tant que mécanisme régulateur, au service de l’économie » [9]. Ce qu’il reproche à la critique, c’est justement son rôle étrangement cybernétique : tout se passe comme si elle était devenue une sorte de feedback, un mécanisme régulateur qui permet au système de perdurer. Tout proche de nous, alors qu’explose le mouvement George Floyd aux États-Unis, les grandes plateformes comme Netflix ou Amazon se permettent d’afficher l’inscription Black Lives Matter sur leur site, en guise de soutien. On pourrait disserter également sur le T-Shirt vendu par Dior à 620 euros sur lequel il est inscrit ’We should all be feminists’ en référence à un discours prononcé par la féministe nigériane Chimamanda Ngozi Adichie. Pas question de dire que ces mouvements sont en eux-mêmes et dès le départ condamnés à faire vivre le système, il s’agit plutôt de constater sous quelle forme ils sont perpétuellement récupérés, intégrés. La critique est devenue à la mode, fait vendre, est mise au service de l’économie.. On mesure là le degré d’étouffement auquel était déjà parvenu l’époque quand Cesarano écrivait : même le négatif, ou une partie du négatif, fait en réalité partie du système qu’il prétend saper. On comprend aussi mieux pourquoi le capitalisme cybernétique n’est pas simplement un régime où la technologie aide le capital à garantir son pouvoir et la recherche de la valeur : ce vocable désigne aussi une configuration dans laquelle une partie de la subversion, de la critique, est immédiatement intégrée par divers moyens au sein de l’ordre dominant. Dans ce système sans dehors, les formes de la révolution et la possibilité même de vivre sereinement doivent être sérieusement questionnées et c’est ce que tentera Cesarano dans le Manuel de survie.

Dans sa confrontation avec le capitalisme, Cesarano ne laisse quasiment aucun plan de côté et une de ses particularités est d’insister sur la dimension biologique pour appeler à une révolution à l’échelle de l’espèce humaine, puisque c’est à cette échelle que le capitalisme menace. Sa critique se déploie alors d’une manière inattendue. Là où beaucoup auraient tendance à dire que le rationalisme occidental qui accompagne le capitalisme nous sépare de notre part animale et instinctive, Cesarano affirme au contraire que la ’communauté matérielle’ produite par le capital est une sorte de retour vers l’animalité, ou plutôt vers une certaine animalité : celle des insectes sociaux - abeilles, termites, fourmis, etc. Dans la thèse 65 du Manuel de survie, il écrit :

’Il faut affirmer que la ’société’ est un moment de réalisation du procès de dépassement de la condition animale, mais qu’elle reste paradoxalement encore animale, et d’autant plus sensiblement qu’elle efface formellement les automatismes instinctuels.’ Autrement dit, nous sommes formellement libres et nous pensons ainsi dépasser les automatismes liés à nos ’instincts animaux’, c’est le récit classique de la liberté humaine. Continuons :

’Les sociétés animales définitivement stabilisées (les termites, les fourmis, les abeilles) ont, pour présupposé naturel de leur fonctionnement automatique, la négation de l’individu ; ainsi, la société animale dans son ensemble (termitière, fourmilière ou ruche) se pose comme un individu pluriel, dont l’unité détermine, et est déterminée par la partition des rôles et des fonctions - dans le cadre d’une ’composition organique’ où il est difficile de ne point voir le modèle biologique de la téléologie du capital’. Cesarano est clair : dans le fond, ce que veut le capital, c’est que la société ressemble à une fourmilière où chacun joue son rôle pour le bien être ’collectif’. Pour cela, il faut nier l’individualité : il faut des individus pauvres en autonomie, pauvres en intelligence mais riches en coopération, en intégration. Il faut donc des instincts peu développés à l’échelle individuelle mais très développés à l’échelle collective comme il l’écrit ensuite :

’L’affranchissement définitif vis-à-vis de la condition animale n’est donc pas lié, comme les ’sciences naturelles’ ont toujours voulu le croire, à un simple dépassement du régime instinctuel, effectué au niveau de l’individu singulier (ou du génotype entendu comme structure de ’l’Homme’, au singulier). Il n’est donc pas ’l’origine’ que l’espèce, en tant que telle, aurait derrière elle, comme une acquisition du passé. Cet affranchissement est au contraire, le cours entier de ’l’histoire’, qui doit se lire comme l’évolution d’un ’régime instinctuel’, violemment déplacé de la dimension de l’individu singulier - et de ses manières de se produire et de se reproduire - à celle du social.’

Le social, ce grand ennemi de Cesarano, désigne la communauté du capital, au sein de laquelle un nouveau régime instinctuel est mis en place, dans lequel chacun adopte de nouveaux automatismes qui permettent la vie en groupe tout en perdant une forme d’instinct individuel. Il termine :

’Le social, c’est cet ’individu’ collectif au fonctionnement autorégulateur, capable de se construire et de maintenir, dans le court terme, une pseudo-naturalité et un automatisme ’instinctuel’ qui lui sont propres’.

En d’autres termes, loin de ’sortir de la nature’, nous nous y enfonçons dans sa forme la moins excitante : une grégarité automatique qui nie les individus, une société d’insectes. Mais Cesarano insiste sur ’le cour terme’, car il est impossible pour ’le social’ de maintenir cette domination sur les individus, et ce pour des raisons biologiques :

’Le grégarisme, la centralité ’politique’ des sociétés animales apparaissent irréversibles, parce que reliés à la morphologie même où s’articule somatiquement la partition des rôles et des fonctions’. On retrouve ici Wiener : physiologiquement, le rôle social des insectes s’inscrit dans leur corps de manière rigide, ils manifestent ainsi ’une parfaite coïncidence de soma [corps] et de fonction’, il n’y a donc aucune contradiction possible entre l’individu et la société. Par contre :

’Le caractère extra-naturel du grégarisme et de la centralité ’politique’ dans la société humaine, trouve, au niveau de l’espèce, sa sanction dans l’absence de tout fondement biologique de la partition des rôles et des fonctions.’ Rien ne nous prédestine ni ne nous fige biologiquement à jouer tel rôle dans la société. C’est jusqu’au ’caractère unitaire du génotype’ qu’il faut trouver un démenti à toute naturalisation du grégarisme, de la centralisation du pouvoir ou même des classes et des castes chez les humains. Il existerait donc une forme d’unité génotypique qui, à même le corps, va à l’encontre de toute fixation sociale inégalitaire. Ainsi les ’obéissances spontanées (à la guerre, à la famille et à ses variantes, à l’autorité, qui n’est pas nécessairement instituée, etc) et les désobéissances fonctionnelles (les fausses luttes éternellement résolues dans une conciliation du système avec son avenir le plus prévisible)’ fonctionnent via un régime d’instinctualité proprement social mais qui ne réalise pas ’l’essence de l’espèce’ et surtout, qui échoue toujours à fixer une fois pour toute les manières humaines de se produire et de se reproduire. Contrairement aux sociétés animales que Cesarano envisage comme stables, définitivement figées, la naturalité humaine, le caractère unitaire du génotype en chaque être pourtant singulier, fonde le principe invariant d’une ’contradiction fondamentale qui travaille tous les individus au sein de toutes les formes sociales’. Comme si l’être des humains, à l’échelle individuelle et sociale, n’était jamais acquis car il repose sur une contradiction perpétuelle que ne connaissent pas les autres animaux. D’où l’affirmation fameuse de Cesarano selon laquelle ’la révolution part du corps’ [10] : c’est en lui que se trouvent inscrites les contradictions et les ressorts les plus profonds qui motivent l’action historique.

Le rapport à la nature est donc compliqué. D’un côté, Cesarano accuse le capitalisme de nous faire régresser vers une animalité grégaire. De l’autre, il plaide en faveur d’un retour à une instinctualité individuelle qui peut sembler être un retour à notre ’nature’ mais que lui décrit plutôt comme une sortie de la naturalité, une authentique liberté au plus près de la contradiction fondamentale entre individus et sociétés qui anime l’espèce humaine et qui n’a pas vocation à se résoudre une fois pour toute. C’est ce qu’il entend lorsqu’il affirme que l’origine de l’humain n’est pas située dans le passé au moment où il s’est différencié des animaux, comme le veut le récit classique : cette origine est à venir, elle est une quête de notre espèce, quête biologique et historique difficile à concevoir dans laquelle il est question de parvenir à se mouvoir au plus près de la contradiction fondamentale, de la ’vraie guerre’ qui est tout autant une connaissance intime de soi qu’un combat contre tous les avatars sociaux et économiques qui tentent de contrôler le ’troupeau humain’.

3. La fourmilière mondiale

Wiener écrit vers 1950, Cesarano vers 1970. Les deux mettaient en garde contre le devenir termitière de nos sociétés cybernétiques. Cesarano évoquait alors une alternative qui n’était plus entre ’socialisme ou barbarie’ mais déjà entre ’apocalypse ou révolution’. Qu’en est-il aujourd’hui ? Il semblerait que l’apocalypse gagne du terrain. En fait, tout se passe comme si les pires analyses de Cesarano et Wiener se réalisaient sous nos yeux. Partout, c’est la cause de la ’communauté’ et de la ’société’ qui est mise en avant ; l’intelligence doit être collective ; le préfixe co-, qui signifie ’avec’, s’insinue partout (coworking, covoiturage, collaboratif, co-construit, co-financé, etc). De toute part, on se réclame du commun. Même les machines sont communistes, si l’on en croit Eric Schmitt, ancien dirigeant de Google : ’la leçon que nous enseignent les voitures autonomes, c’est que nous pouvons apprendre et agir de manière plus collective’. Pourquoi ? Parce qu’elles apprennent les unes des autres quasi-instantanément. Comment on est-on arrivé là ? Pour bien comprendre ce tournant collectif du capitalisme, au moins en termes idéologiques, il faut en passer...par le renouveau des études autour des insectes sociaux depuis les années 80, études qui ont inspiré plusieurs développements technologiques actuels. C’est sur ce point que nous voulons revenir dans une dernière partie.

Malgré les réticences de Wiener envers les sociétés rigides d’insectes sociaux, ces recherches ont démarré en grande partie dans le giron de la cybernétique. Dans l’un des ouvrages français de référence sur l’étude des insectes et de leurs comportements collectifs, les auteurs remontent à la cybernétique comme origine de l’analyse des ’comportements finalisés’, c’est-à-dire qui possèdent un but et dont la réalisation bénéficie la plupart du temps de mécanismes de feedback tant que le but n’est pas réalisé. L’avantage et le but du formalisme cybernétique est d’être suffisamment général pour s’appliquer ’aux vivants et aux machines’. Comme l’écrivent Guy Theraulaz et Éric Bonabeau, spécialistes français de ces questions, ’La cybernétique va avoir une double influence sur les représentations du fonctionnement social chez les insectes’, ’d’une part, en assimilant les insectes à des machines, et d’autre part en insistant sur les boucles de régulations intervenant au sein de la colonie, qui permettent de rendre compte de ses propriétés autostabilisées en même temps que de ses comportements en apparence finalisés’ [11]. Ici, les insectes sociaux ne sont plus les épouvantails décrits par Wiener et Cesarano : ce sont des modèles qui doivent nous permettre de mieux appréhender les phénomènes d’intelligence collective. Un grand nombre d’études tentent alors de comprendre comment des insectes individuellement si faibles parviennent à réaliser des tâches collectives si impressionnantes (construction de terrier, recherche de nourriture à grande distance, division du travail, etc). Pour Theraulaz, Bonabeau et leurs collègues, l’enjeu est clair : ’l’inspiration du biologique peut mener, au travers des simulations, réalisations, modèles et théories, à un retour sur le biologique, avec pour objectif une meilleure compréhension du vivant, ou à des applications pour l’ingénieur, avec un but d’efficacité et de performance (adaptative).’ [12]. À quoi, fidèle à la curieuse lignée d’universitaires-ingénieurs à laquelle ils appartiennent, ils omettent évidemment d’ajouter que ces ’applications pour l’ingénieur’ ont à leur tour un effet sur le biologique qui n’est pas une simple ’meilleur compréhension’, puisqu’elles produisent non seulement de nouvelles formes de vie humaines en construisant un monde et des usages par leurs machines, mais aussi de nouvelles formes de vie tout court comme c’est le cas dans le champ de la vie artificielle.

Sous les atours d’un programme de recherche réservé aux passionnés d’éthologie avides de curiosités exotiques, l’étude des insectes sociaux est en fait l’un des postes avancés de la fameuse ’convergence NBIC’ (pour nano-bio-info-cognitif) à l’œuvre depuis la fin des années 90. Comme l’écrivent Bonabeau et Theraulaz ’biologique, formel et artificiel sont indissociables dans le cadre de l’intelligence collective, et devront le rester’ [13]. Au programme classique de l’intelligence artificielle qui se basait sur des programmes compliqués reproduisant tout le savoir sophistiqués des ’experts’, le modèle de l’intelligence collective part d’une collection d’individus simples, facilement modélisables ou programmables, aux capacités cognitives limitées, qui peuvent, par leur coopération, résoudre des problèmes complexes. Cette structure de base (individus simplets et intelligence collective) devient de plus en plus importante autour des années 70 lorsqu’on se met à étudier les phénomènes d’auto-organisation et d’émergence en chimie, en physique puis en biologie [14]. À y bien regarder, cette intuition était déjà présente avant, par exemple lorsque Hayek, dans sa psychologie, met en avant l’émergence d’un ordre complexe à partir de la simplicité individuelle des neurones. Dans un récent livre intitulé Deep earnings, Pablo Jensen met d’ailleurs en avant la parenté entre ces textes de Hayek et les premiers ’réseaux de neurones’ de Franck Rosenblatt. Cela mériterait un futur article mais il est décisif de saisir le rapprochement : avec les réseaux de neurones, c’est encore la même structure ’éléments simples / phénomènes complexes’ qui est mise en avant. Or, pendant quelques décennies, tout comme l’approche néolibérale de Hayek œuvre dans l’ombre, le Perceptron et l’approche connexionniste de Rosenblatt sont remisés aux oubliettes. Curieusement, vers les années 80, alors que les approches connexionnistes renaissent doucement et que les pensées de l’émergence et de l’auto-organisation gagnent du terrain [15], le néolibéralisme s’installe durablement dans le paysage politique. Dans la synthèse proposée en 1994 par Bonabeau et Theraulaz dans Intelligence collective, c’est tout leur vocabulaire qui a pris le pli néolibéral de l’époque : ’un collectif d’agents simples qui interagissent permet : une plus grande fiabilité non pas des composants individuels mais du collectif [...] une plus grande flexibilité, car aucune solution n’est imposée [...] une plus grande robustesse, ou encore une plus grande tolérance aux pannes [...], s’affranchir d’un contrôle central et d’une programmation explicite’ [16]. Reste alors un problème majeur : ’comment ’programmer’ un système collectif pour qu’il réalise une tâche générique ?’. Que l’on entende ou non les métaphores politiques possibles, la parenté avec la rhétorique néolibérale est évidente. Qu’on ne vienne pas nous parler de neutralité de la science.

Mais revenons à nos fourmis. Tout l’enjeu des recherches décrites dans Intelligence collective consiste à trouver quelles sont les consignes minimales que suit un insecte social pour perpétuer, à l’échelle collective, l’adaptation à son milieu. Les seules ’buts’ ou ’intentions’ que les scientifiques peuvent se permettre d’imputer à ces animaux sont la ’viabilité’, le maintient dans l’être, car il serait définitivement prétentieux de leur attribuer une autre fin. Et encore, cette viabilité est collective : l’être singulier, lui, suit des consignes encore plus rudimentaires. L’avantage d’observer tout cela sur des insectes sociaux, c’est qu’il est possible de tester sur eux nos hypothèses, ainsi des expériences pionnières qui ont compris comment les fourmis sélectionnent la source de nourriture la plus proche du terrier sans avoir de carte mentale de leur territoire mais par simple dépôt de phéromones. L’expérience est simple : on dispose devant la colonie un pont à deux branches qui mènent vers deux sources de nourriture, l’une étant plus éloignée que l’autre. Dès le retour des premières fourmis venant de la source la plus proche (et qui reviennent donc plus vite), d’autres fourmis partent en quête de nourriture et empruntent davantage la route la plus courte car elle est davantage ’marquée’ en phéromones à cause du double passage des premières fourmis déjà revenues. Par effet de feedback positif, cette route se ’renforce’ via la concentration en phéromones qui augmente et incite les autres à l’emprunter à nouveau. Dans un tel modèle, la fourmi individuelle ne fait que marcher au hasard, déposer de la phéromone, suivre des pistes de phéromones déjà existantes et rentrer à la maison lorsqu’elle a ramassé de la nourriture. Les chercheurs démontrent aussi qu’un certain taux d’erreurs de la part des fourmis est en fait optimal : de temps à autre, une fourmi qui ne suit pas la bonne piste se met à errer et a des chances de trouver de nouvelles sources de nourritures. Ce comportement, ce ’bruit’, est d’autant plus ’avantageux’ que l’environnement est fluctuant et que les sources de nourriture ne durent pas longtemps. ’Il apparaît que le bruit présente une réelle valeur adaptative dans l’organisation de la société’ [17]. Que l’on pense aux crises qui finalement permettent aux organisations de se renforcer, aux critiques absorbées par le système ou aux innovations encouragées dans une économie changeante et imprévisible, on constate à quel point l’étude des insectes semble être également une clé pour comprendre (et construire) la société libérale.

Une dernière métaphore nous paraît importante avant de basculer vers les applications plus pratiques de ces observations d’insectes. Bonabeau et Theraulaz évoquent un rapport inverse entre autonomie individuelle et intelligence collective sur la base de l’observation d’une espèce de fourmis : ’Il est frappant de constater que les espèces les plus populeuses et les plus intégrées chimiquement comme le sont les fourmis légionnaires (cette remarque demeure valable pour les sociétés de termites), sont aussi les espèces chez lesquelles les individus, pratiquement aveugles présentent les capacités cognitives les plus faibles. Il est vraisemblable que la réalisation progressive d’une coordination des activités collectives à travers la dynamique des interactions individuelles se soit accompagnée d’une réduction de l’autonomie cognitive individuelle. Non seulement de telles capacités n’apparaissent plus nécessaires dès lors que les pistes chimiques sont là pour guider le comportement mais la présence même de capacités cognitives trop élaborées au niveau individuel pourrait empêcher le fonctionnement efficace d’une récolte collective’ [18]. Il est frappant de mettre ces propos en regard de l’analyse d’Alex Pentland, le data scientist du MIT qui conseille à peu près toutes les grandes firmes du numériques et plusieurs États : ’Au lieu de la rationalité individuelle, notre société semble être gouvernée par une intelligence collective qui provient du flux ambiant d’idées et d’exemples [...] Il est temps que nous nous débarrassions de la fiction qui consiste à penser que l’individu est l’étalon de la rationalité et reconnaissions que notre rationalité est en grande partie déterminée par le tissu social environnant’ [19]. Comme l’écrit S. Zuboff dans son livre sur le capitalisme de surveillance : ’L’autodétermination et le jugement moral autonome, qu’on aurait tendance à considérer comme des remparts de la civilisation, deviennent à son aune des ennemis du bien collectif. La pression sociale, bien connue des psychologues pour son rôle dangereux dans la production d’obéissance et de conformité, est considérée désormais comme le meilleur moyen d’étouffer les influences prévisibles de la pensée autonome et du jugement moral’ [20]. Sans revenir sur la ’pensée autonome et le jugement moral’, force est de constater que les études sur les insectes sociaux partagent la grille d’analyse qui consiste à mettre en avant une intelligence collective, des phénomènes collectifs, par opposition à une autonomie ou une réflexion individuelle. Un certain degré d’autonomie individuelle est envisagé pour les insectes mais il est traité comme du bruit, comme un hasard qui, s’il reste cantonné à certaines limites, peut même s’avérer optimal pour la survie du groupe.

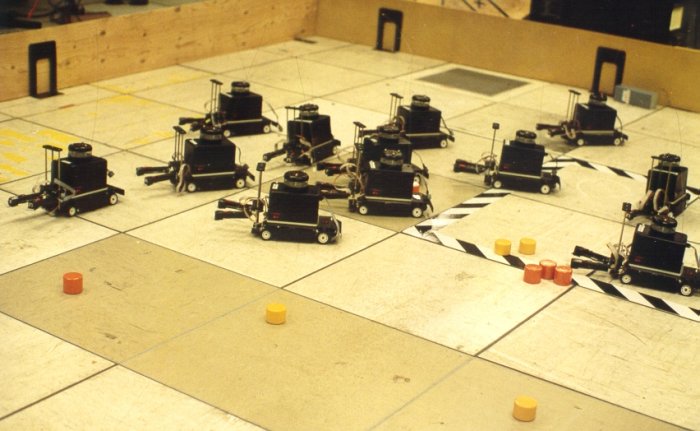

Venons-en aux applications pratiques. Quelques articles ont été consacrés à Guy Theraulaz, ce ’chercheur collectiviste’ [21] du CNRS qui a dirigé en 1994 la première synthèse en français sur les insectes sociaux et les liens avec l’ingénierie. Certains articles évoquent l’influence de ses travaux dans la conception du réseau 4G, qui serait fondé à partir d’algorithmes dérivés du comportement des fourmis. L’idée est relativement simple : à partir de l’observation des fourmis, on s’est mis à modéliser des ’fourmis artificielles’, c’est-à-dire des entités virtuelles codées avec des programmes rudimentaires. Puis, les chercheurs ont tenté de voir si ces fourmis, artificiellement multipliées, parvenaient à résoudre des problèmes d’optimisation classiques, comme le ’problème du voyageur de commerce’ qui ’consiste à déterminer, étant donné une liste de villes et les distances entre toutes les paires de villes, le plus court circuit qui passe par chaque ville une et une seule fois’. On ’lance’ alors les fourmis virtuelles sur des circuits eux-mêmes virtuels en mimant notamment l’opération de dépôt de phéromones (qui sont l’équivalent de métadonnées) d’autant plus élevées que la route empruntée est courte. On répète ensuite ce type d’opération pour voir si certains circuits finissent par émerger à force d’être ’renforcés’ par le taux de phéromones virtuelles qu’ils concentrent. Les premiers résultats obtenus furent meilleurs que la plupart des algorithmes de l’époque et c’est ainsi que naquirent de nouvelles classes d’algorithmes baptisées Ant Colony Optimization (ACO) ou Ant Colony Routing (ACR) ce qui signifie Optimisation et Routage par Colonie de Fourmis. Les algorithmes d’optimisation ont permis d’élever les performances pour déterminer la route la plus courte à emprunter, par exemple pour des paquets de données qui doivent être transmises d’un point à un autre en passant par plusieurs serveurs. Les algorithmes de routage, dont le plus célèbre est AntNet (littéralement Réseau de Fourmis), ont obtenu dès la fin des années 90 des résultats supérieurs à ceux des méthodes usuelles pour ce qui est de rediriger en temps réel les paquets de données en fonction de l’état du trafic. On observe notamment une meilleure résistance aux pannes, une meilleure résilience dirait-on aujourd’hui : grâce aux ’phéromones’ laissées même sur les ’routes’ plus longues, les routeurs peuvent rediriger les paquets vers ces routes lorsque les circuits plus courts sont congestionnés. Imaginez des informations qui, lorsqu’elles parviennent à un serveur, laissent des traces numériques (des métadonnées) qui renseignent ce routeur sur l’état de la route qu’elles viennent de parcourir. Imaginez maintenant des millions de données qui déposent ces métadonnées partout où elles passent et vous avez une image, très approximative, de la fourmilière de données mondiale que constituent, entre autre, le réseau internet. « Du coup, maintenant, quand on me demande à quoi cela sert d’étudier des fourmis, je réponds toujours la même chose : à améliorer le fonctionnement des réseaux de télécommunications », affirme d’ailleurs ce même Theraulaz [22].

L’observation des fourmis a également permis des progrès dans le classement des données, si important à l’ère des Big Data. Des chercheurs ont observé minutieusement la manière dont les fourmis sépare leurs morts du terriers sans plan pré-établie. Là encore, des instructions minimales permettent d’aboutir à des comportements collectifs optimaux : de fait, il se forme rapidement des ’cimetières’ de cadavres à l’écart des nids. Plus généralement, les fourmis parviennent également à classer différents objets selon leurs caractéristiques (cadavres, larves, etc), sans ’savoir’ à l’avance où il faut les déposer.. Elles sont simplement incitées, souvent par des traces de phéromones, à déposer les objets à proximité de sources importantes de phéromones, ce qui finit par créer des ’attracteurs’ et, finalement, créer une organisation optimale. Les mêmes résultats étant obtenus avec des fourmis artificielles, une des applications a consisté à ’demander’ à ces mini-robots de classer non pas des cadavres mais d’autres données. À la fin des années 1990, une équipe de chercheurs de Londres et de Palo Alto a imaginé qu’il devait être possible d’appliquer ce modèle sur les données bancaires des clients afin de savoir s’il faut ou non leur prêter de l’argent. ’Si, par exemple, un demandeur de prêt appartient à un groupe où sont surreprésentés les mauvais payeurs, un crédit à cette personne pourrait être plus risqué’ [23]. Intéressant. On imagine bien ce que ça donne dans les faits [24]. Autant pour les naïfs, curieux et passionnants observateurs de fourmis : des cadavres de fourmis aux mauvais payeurs, il n’y a qu’un pas qu’eux-mêmes franchissent régulièrement.

Les abeilles ont aussi inspiré chercheurs et ingénieurs par la manière dont elles mettent en place une division du travail ajustable en fonction des besoins immédiats et des problèmes en temps réels. Des ’Honeybeelike systems’ (des systèmes analogues à des abeilles à miel) ont ainsi été modélisés, par exemple pour aider à la rationalisation de chaînes de production dans l’industrie automobile. ’La méthode est particulièrement efficace pour répondre à des changements dans la demande du consommateur’ [25]. Autrement dit, pour s’adapter au just-in-time toyotiste qui envahit le monde, mieux vaut s’inspirer des ruches et parvenir à changer la chaîne de production automatiquement, quitte à se servir de la main d’œuvre comme une variable tout à fait secondaire. C’est d’ailleurs le principe même de cette intelligence collective : les individus sont sacrifiables sans remettre en cause l’intégrité du système. Les auteurs de ces études ne cessent de répéter que les humains ne sont pas similaires à ces insectes sociaux car ils sont plus autonomes et ne réagissent pas automatiquement à ce qui les affecte. Néanmoins, cette précaution rappelée, ils ne se gênent pas pour proposer des applications qui, matériellement autant que symboliquement, transforment petit à petit le monde en une ruche interconnectée et les humains en être grégaires dépourvus d’autonomie.

On pourrait citer d’autres exemples, comme la coopération de plusieurs robots pour transporter des objets quand la tâche est impossible pour un seul individu (ce que font les fourmis), du déplacement en grands groupes des poissons ou de certains oiseaux ou encore l’architecture de certains bâtiments qui emprunte aux astuces mises en place dans les terriers de fourmis ou de termites. À chaque fois, le comportement ’intelligent’ des insectes repose sur quelques principes très simples de transmission d’information et de réaction appropriée à cette information locale. Dans un entretien où on lui demandait si les humains étaient capables de ce type de phénomène, Guy Theraulaz répondait que non, car ils traitent mal les informations. Heureusement, on peut les aider :

’A force d’observer, de décortiquer, de modéliser et de simuler la façon dont les insectes sociaux, les troupeaux de moutons et les bancs de poissons interagissent à l’échelle individuelle, on s’est aperçu que l’une des clés du succès de ces espèces réside dans la capacité de rétrocontrôle que les individus ont sur l’information. Selon l’environnement ou le contexte, chaque individu peut amplifier, diminuer ou modifier le signal – par exemple chimique – laissé par ses prédécesseurs. Ceci permet de diminuer le brouhaha généré par un fourmillement trop important d’informations, parfois contradictoires, et d’éviter une saturation cognitive. Grâce à ces processus de « digestion progressive » et collective de l’information, les insectes sociaux font évoluer en temps réel les signaux échangés, facilitant la compréhension de l’information sociale et donc le déclenchement de comportements adaptés chez les individus. Et c’est un secret que l’on pourrait facilement enseigner aux hommes, grâce aux smartphones ou aux ordinateurs.’ [26]

De la cybernétique à la cybernétique, la boucle est bouclée. Mais alors que Wiener fustigeait la rigidité des sociétés d’insectes, les chercheurs contemporains s’en inspirent et pensent pouvoir en tirer le meilleur grâce aux technologies numériques. Si la clé réside dans la production et le traitement d’information, des algorithmes fourmis-compatibles pourraient nous aider à améliorer nos comportements de groupe pour créer ’un internet capable de trier l’information et d’éliminer les rumeurs ou les fausses informations’ et ’dans le monde réel, avec un peu de chance, certains comportements comme les mouvements de foule, parfois si meurtriers, auront disparu’ [27]. Tiens, tiens, les mouvements de foule. On apprendrait à manifester en maintenant la ’distanciation sociale’ ? [28]Theraulaz a en tête les mouvements de foule lors de grands événements, sportifs par exemple. Mais est-ce un hasard si c’est la foule qui lui vient à la bouche comme premier exemple de ce qui pourrait être évité grâce à une meilleure gestion de l’information ? Dans le Manuel de survie, Cesarano écrit :

Pour la psycho-sociologie, la ’psychologie des masses’ a toujours représenté une sorte de mysterium terrifiant. Régression infantile, régression animale, aveuglement, perte d’identité. C’est le contraire qui est vrai, et le pragmatisme cohérent de la police le sait bien, qui identifie dans ’la foule’, la ’masse’, un ennemi naturel de l’ordre par définition, une crête émergente de la critique pratique de ’l’idéal humain’ que l’ordre perpétue et affirme défendre. Elle l’est, en effet.

[29]