Mai 68 et ses vies ultérieures

L’histoire que je vais vous raconter n’est que mon point de vue, elle est donc subjective. La création de mouvements comme le Groupe Information sur les prisons (GIP) ou le Groupe Information Santé (GIS) s’est inscrite dans le contexte qui a suivi 68. C’était un moment de prises de conscience, de débats, d’engagements des uns et des autres. Avant 68, je militais dans un mouvement politique, marxiste-léniniste, l’UJC(ml) [1], qui avait été initié par des étudiants de Normale Sup et qui s’est pas mal développé parmi les étudiants. Sans revenir sur la ligne politique de ce mouvement, j’ai le souvenir que nous avions tendance à nous prendre pour des révolutionnaires qui allaient changer la société, qui allaient tout faire exploser.

Pour moi, avant 68, les étudiants en général, mais aussi les étudiants en médecine, étaient plus engagés politiquement qu’ils ne le sont aujourd’hui. Avant 1962, il y avait eu la guerre d’Algérie qui a conduit de nombre d’entre nous à militer pour la paix et pour l’indépendance de ce pays. L’UNEF, qui était le principal syndicat étudiant, était très active. En médecine, l’association des étudiants, l’AGEMP [2], était plutôt progressiste, pro-UNEF, de gauche [3]. Puis entre 62 et 68, il y a eu la guerre du Vietnam. Beaucoup s’engageaient dans les comités Vietnam, il y avait les groupes trotskistes, des groupes marxistes léninistes, il y avait une vie politique assez intense. Un certain nombre d’étudiants en médecine étaient présents dans ce mouvement, sinon à mon avis, il n’y aurait pas eu le GIS. J’habitais à Issy-les-Moulineaux, le dimanche j’étais sur les marchés pour vendre le Courrier du Vietnam.

Pendant les évènements de 68, j’étais en stage l’hôpital Corentin Celton à Issy les Moulineaux. Et quand ça a démarré, tout de suite s’est créé un comité du personnel de l’hôpital. Il regroupait des infirmières, des aides-soignants, des gens des services, des administratifs et quelques jeunes médecins comme moi. Nous nous sommes réunis pour discuter des problèmes de l’hôpital et des actions à entreprendre. A l’époque, à Issy-les-Moulineaux et aux alentours, il y avait beaucoup de grosses usines, assez anciennes. Aux urgences on voyait des types arriver de chez Renault avec des mains complètement écrasées par les presses quand il y avait des accidents. Et donc quand le mouvement de grève a commencé, des rencontres ont été organisées entre le comité de l’hôpital auquel je participais et les comités d’usine comme la SEV ou une blanchisserie industrielle. Nous étions invités dans les usines occupées pour échanger, parler de questions relatives à la santé, discuter de leurs conditions de travail qui étaient très dures.

Les évènements de 68 n’ont duré que quelques semaines. Ce fut très bref mais très intense avec des moments uniques de rencontre entre les mouvements plus intellectuels et étudiants que nous étions, et les ouvriers et autres travailleurs. Du point de vue purement politique, ce fut un échec, De Gaulle a repris les rênes du pouvoir, et le mouvement a été complètement étouffé. Néanmoins, tout n’est pas redevenu comme avant.

Dans le domaine de la santé, c’est après 68, que l’ensemble des CHU ont pris leur essor sous l’impulsion d’Edgar Faure, ministre de l’Éducation nationale. L’idée des CHU (centres hospitalo-universitaires) était antérieure puisque c’est Robert Debré (le père de Michel Debré), qui avait lancé la réforme hospitalo-universitaire en 1958, mais elle avait du mal à s’installer. Au-delà de mesures administratives de ce type, il y avait le mouvement des idées, le mouvement politique qui ne se sont pas éteints du jour au lendemain.

Pour revenir à ma situation personnelle, en 1968 je terminais mes études médicales et la question de mon orientation se posait. Je n’ai pas passé le concours de l’internat qui était la voie royale pour se spécialiser mais qui était très élitiste et où mieux valait être fils de patron. J’avais coutume de dire que j’avais fait ce choix par conviction politique mais pour être honnête, c’est peut-être que j’étais paresseux ou pas assez bon. Je n’imaginais pas m’installer comme médecin généraliste et j’étais tenté par la recherche. En 1966, j’avais participé à la création d’une permanence de planning familial dans un dispensaire de la MNEF en liaison avec le MFPF (Mouvement Français pour le Planning Familial). C’était la première fois que ce type d’activité était développé en milieu étudiant. Nous étions confrontés aux difficultés rencontrées par les étudiantes qui souhaitaient vivre une sexualité libre et épanouie. En 1966, la contraception était encore illégale en France. Informer sur la pilule ou la prescrire était interdit depuis la loi de 1920 qui prohibait aussi l’avortement. Les situations auxquelles nous étions confrontés étaient parfois complexes. Nous essayions de trouver des solutions par une approche menée en commun par des médecins, des psychologues, des conseillères conjugales, etc. et qui réunissait autant de femmes que d’hommes, ce qui était assez original à l’époque. Je pense que cette expérience a influencé mon choix de m’intéresser par la suite aux questions de reproduction. Donc en 1968, c’est vers ce champ que je me suis tourné et j’ai eu la surprise de constater qu’il était presque totalement ignoré par la médecine, que ce soit du point de vue des soins, de l’enseignement ou de la recherche. Je me suis donc inscrit au DEA de physiologie de la reproduction à la Fac des sciences et j’ai eu la chance de pouvoir faire mon stage de recherche dans un excellent laboratoire de l’INRA à Jouy en Josas où j’ai appris entre autres à faire de la fécondation in vitro chez la lapine. Par la suite, j’ai été recruté par Georges David qui créait le premier laboratoire d’étude de la stérilité humaine au CHU du Kremlin-Bicêtre.

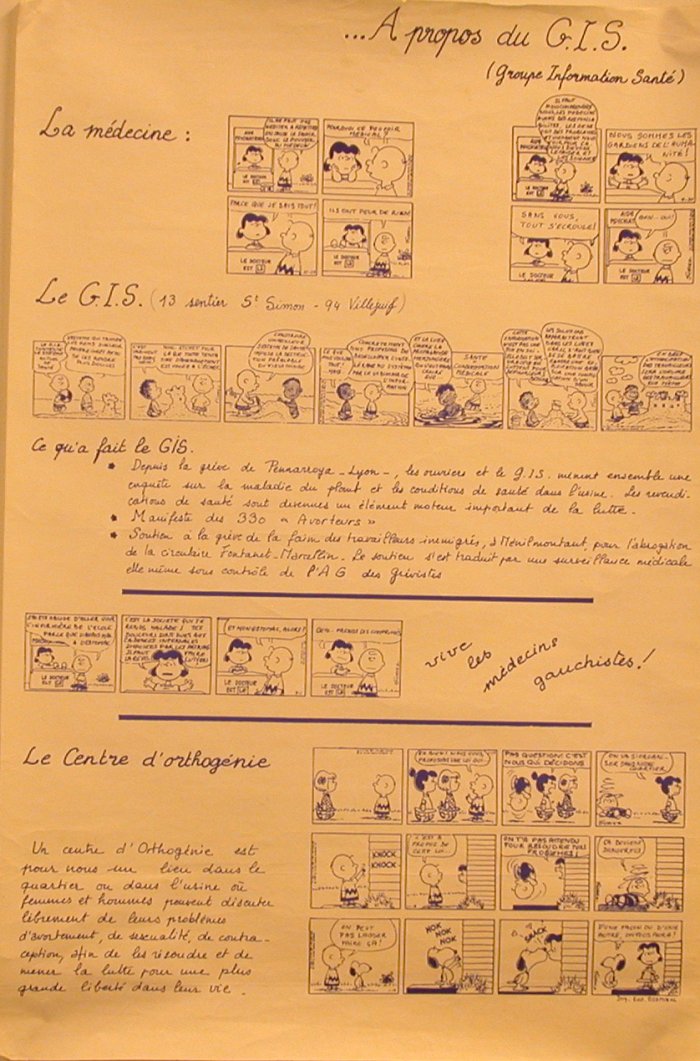

C’est à la même époque que le GIS s’est créé. Avec quelques autres étudiants et jeunes médecins qui avaient connu des parcours similaires avant et pendant 68, nous nous sommes dit : « S’il doit y avoir une révolution en France, ça ne peut pas se faire sans le prolétariat (on avait appris Lénine, c’est ce qu’on croyait à l’époque). Mais arrêtons de jouer aux révolutionnaires prolétariens que nous ne sommes pas. Nous sommes d’origine bourgeoise mais nous pouvons peut être être utiles là où nous sommes compétents, dans le domaine de la santé, pour faire avancer les choses ». Le Groupe Information Santé était né.

Le Groupe Information Santé

Certains membres du GIS se sont investis sur l’hôpital, là où ils travaillaient, d’autres sur les maladies professionnelles. Des contacts ont été pris avec les mineurs du nord de la France pour travailler sur la silicose, comment la diagnostiquer, comment s’en protéger, comment établir la responsabilité de ceux qui imposaient les conditions de travail. Cette action qui était menée avec les syndicats et les ouvriers a notamment conduit au « procès » qui a été organisé par le Secours Rouge en 1970, sous la présidence de Jean Paul Sartre, pour condamner les responsables des houillères du nord. De la même manière, je crois que le GIS a été aussi une des premières organisations à alerter sur les problèmes de l’amiante en montant des dossiers techniques démontrant ses effets néfastes pour la santé.

En agissant ainsi, nous remettions en cause de ce que nous avions appris depuis le début de nos études et notamment le rôle du médecin dans la société et la relation entre les médecins et leurs patients. Plus précisément nous voulions que cette relation soit équilibrée, que le patient soit considéré comme un partenaire et non comme quelqu’un qui subit les décisions du médecin. Pour cela, il fallait que les personnes en cause soient informées, qu’elles aient les éléments qui leur permettent d’être un partenaire du médecin y compris dans les décisions. D’où le nom du GIS, « groupe information santé ».

Certains d’entre nous ont intégré l’hôpital, d’autres ont choisi de s’installer en tant que médecin généraliste. C’est ainsi que trois militants du GIS, Patrick Nochi, Jean Daniel Rainhorn et Christine Hammel se sont installés à Genevilliers, grosse ville industrielle de la banlieue parisienne. Ils ont ensuite participé à la création du Syndicat de la médecine générale qui se démarque des syndicats corporatistes en ayant une approche plus progressiste de la médecine.

Nous nous sommes aussi opposés aux institutions comme l’Ordre des médecins qui à l’époque étaient très conservatrices. Par exemple nous avons activement soutenu Jean Carpentier qui a été suspendu un an en 1971 pour avoir rédigé un tract « Apprenons à faire l’amour » que nous sommes allés distribuer à la sortie du lycée de Corbeil-Essonnes.

Le GIS se distinguait aussi par son organisation qui n’était pas du tout structurée. C’était complètement informel, très libre, on se rencontrait, on prenait des initiatives, venait qui voulait et ça fonctionnait très bien. Nous n’étions pas que des médecins, il y avait des chercheurs, des infirmières, des gens que notre approche intéressait

Avortements clandestins et loi Simone Veil

Au sein du GIS, nous avions constitué un petit groupe de 3-4 personnes qui s’appelait SAR, « sexualité avortement reproduction ». Nous étions à la recherche d’initiatives à prendre dans le domaine. On tournait un peu en rond. Jusqu’à ce qu’un jour, Joëlle Brunerie-Kauffmann, gynécologue membre du GIS qui avait aussi fait partie de notre groupe à la MNEF en 1966, me demande si je pouvais aller assister à un avortement qui devait être fait le lendemain dans l’appartement de Delphine Seyrig. La proposition venait d’une journaliste, Kenizé Mourad, qui rentrait du Bangladesh où elle avait rencontré un psychologue californien qui avait été invité par le gouvernement bangladais pour faire des démonstrations de la méthode d’avortement qu’il avait mise au point. Harvey Karman était de passage à Paris pour 24 heures et était d’accord pour faire une démonstration. J’étais un peu intrigué mais comment refuser d’aller chez Delphine Seyrig, elle qui nous avait tellement fait rêver !

Et voilà comment je me suis retrouvé un dimanche matin dans un magnifique appartement de la place des Vosges qui avait été envahi par un groupe de féministes et militantes du MLF. Dans un coin, une jeune fille aussi impressionnée que timide attendait de se faire avorter. Karman et moi étions les seuls hommes de l’assistance et comme je parlais un peu l’anglais, nous nous sommes mis à échanger et il a commencé à me parler de son expérience. Tout le monde bavardait mais au bout d’un moment, il a bien fallu faire cet avortement pour lequel nous étions là et la jeune fille s’est allongée sur une table. Karman sort un spéculum, une seringue et des canules sous emballage stérile et il me dit : « Puisque tu es médecin, ne veux-tu pas m’aider ? ». Après avoir expliqué à la jeune fille (par mon intermédiaire) comment les choses allaient se passer, Karman a fait l’avortement en quelques minutes de manière tranquille, calme et efficace. J’étais stupéfait, moi qui avais appris quand j’étais étudiant qu’il s’agissait d’un acte dangereux et dramatique et dont je n’avais vu que les complications quand j’étais en stage à l’hôpital. Karman devait prendre son avion trois heures après. Avec Kenizé Mourad, je l’ai accompagné à Orly. J’étais excité comme une puce. Il m’a expliqué comment il avait inventé la canule qui porte son nom et m’a expliqué pourquoi elle n’était pas traumatisante. Il m’en a donné quelques-unes et m’a dit où s’en procurer au Royaume Uni. Il m’a montré comment modifier une seringue de 50 ml pour procéder à une aspiration efficace. Il m’a indiqué les publications médicales à lire. Et puis, il est parti, et moi je me suis retrouvé là, c’était vraiment un truc de fou.

Rentré chez moi, j’ai tout raconté à Irène, ma femme, qui avait du mal à comprendre mon excitation et j’ai téléphoné aux copains du GIS pour leur dire qu’il fallait que l’on se voie rapidement. A la réunion suivante, je leur ai rapporté ce que j’avais vu, je leur ai montré le matériel et je leur ai dit pourquoi il me semblait important que l’on se mette à faire des avortements. Leurs premières réactions ont été négatives : « mais t’es malade, ça va pas, c’est dangereux pour les femmes, ça va pas marcher et puis c’est illégal … ». Et puis on a discuté et discuté…

Le fait que ce soit illégal ne posait pas de problème. Quand on a vécu 68 la légalité, c’était secondaire, ce qui importait c’était l’action. Vraiment la légalité, on s’asseyait dessus… En revanche, on voulait être irréprochable sur le plan médical. On a appris qu’il y avait déjà un groupe de médecins et d’étudiants à Grenoble qui faisaient des avortements selon la même méthode. Nous sommes allés les voir, nous avons échangé, nous avons assisté aux avortements qu’ils faisaient et nous nous sommes lancés.

Je passe sur les détails, mais dans la réflexion que nous avons menée au GIS nous nous sommes très vite dit que notre but n’était pas de « faire des avortements pour faire des avortements ». Nous voulions montrer que l’avortement pouvait être un acte médical simple et sans danger et nous voulions agir pour changer la loi. On avait mis au point une stratégie : premièrement nous allions dire publiquement que nous faisions des avortements, d’où l’idée du manifeste qui était signé par 331 médecins quand il a été publié dans le Nouvel Obs le 3 février 1973. Deuxièmement, nous avons décidé que le manifeste ne serait publié que lorsqu’on aurait fait au moins 100 avortements, et que l’on fournirait alors un document, rapportant la procédure utilisée et les résultats de notre expérience. Pour cela nous avons établi un dossier contenant toutes les informations nécessaires : âge de la grossesse, antécédents médicaux, incidents et complications rencontrés, etc.

On essayait d’assurer un suivi des femmes mais c’était quand même un peu compliqué. Pour le suivi du premier avortement, Karman m’avait dit : « Après l’avortement, on ne peut pas laisser la patiente toute seule. Il y a deux sortes de risques, qu’elle fasse une hémorragie, ou qu’elle fasse une infection. Tu lui donnes ton numéro de téléphone, il faut lui dire que s’il y a le moindre signe elle t’appelle, et si elle a un problème tu t’en occupes ». La jeune femme en question ne m’a jamais appelé. Quand on faisait les avortements c’était pareil, on leur disait : il peut se passer telle et telle chose, elles avaient un numéro de téléphone. Et si nécessaire on savait vers quel hôpital les diriger pour une prise en charge. Il s’est avéré que sur ces 100 premiers avortements, il n’y a eu pratiquement aucun problème, ni hémorragie, ni infection. On faisait ça dans des conditions difficiles, il n’y avait pas d’anesthésie, même pas locale. En général, on travaillait à deux. On était accompagné par une femme ou un homme, un intermédiaire, qui faisait le lien avec la femme pendant l’avortement. Dans la plupart des cas, je ne dis pas toujours, les femmes n’avaient pas mal.

Notre perspective politique était de changer la loi mais aussi de montrer avec des arguments qui soient convaincants que l’avortement pouvait être fait sans dangers. Lorsque le manifeste est sorti, nous avons fait une conférence de presse. Si l’accueil médiatique a été assez favorable, nous avons été aussi vivement attaqués par des institutions comme le conseil de l’Ordre, qui a déclaré que nous n’étions sans doute pas « de vrais médecins » mais le rapport que nous avons rendu public était inattaquable car tout ce que l’on disait était vrai. Nous avons réussi à inhiber tout argument qui pouvait être avancé pour justifier médicalement l’interdiction de l’avortement.

Beaucoup d’autres actions déterminantes ont été entreprises pour la liberté de l’avortement. Il y a eu le procès de Bobigny avec Gisèle Halimi, le travail de fond mené par planning familial, le MLF, etc. Notre contribution, a été d’apporter une dimension spécifiquement médicale. Quand notre action a été connue publiquement, très rapidement nous avons été submergés de demandes. Beaucoup de femmes nous ont contacté pour qu’on les prenne en charge. Avant la publication du manifeste, nous nous étions dit que s’il rencontrait un bon écho médiatique, il serait sans doute nécessaire de passer à une nouvelle étape. Les enjeux n’étant pas que médicaux, il ne nous semblait pas possible que le GIS puisse gérer tout seul les conséquences de notre action. C’est comme ça qu’est née l’idée de créer le MLAC (Mouvement pour la liberté de l’avortement et de la contraception) [4].

Pensant qu’il n’y avait pas de raison pour qu’ils dirigent le mouvement, les médecins du GIS n’ont pas occupé de poste de responsabilité au sein du MLAC qui s’est développé de manière extraordinaire à travers toute la France. A Paris, un appartement a été loué et a été transformé en centre d’IVG. Mais ne pouvant répondre aux multiples sollicitations des femmes, très vite le MLAC a organisé des voyages en Angleterre et aux Pays-Bas pour que les femmes puissent avorter en toute sécurité dans des cliniques avec qui nous avions pris contact et dans les meilleures conditions financières possibles.

Parallèlement à ces actions concrètes, le combat était aussi politique et tous ceux qui étaient engagés au MLAC menaient la lutte pour faire abroger la loi de 1920. Un film long métrage, Histoires d’A, avait été tourné par Charles Belmont et Marielle Issartel, deux cinéastes qui étaient aussi membre du GIS. Le film a été interdit et sa projection en salle empêchée sur ordre du gouvernement, ce qui lui a fait une publicité extraordinaire. De nombreuses projections militantes ont été organisées à travers toute la France. La pression montait et le MLAC a prévu d’organiser une manifestation nationale en mars 1974 à Paris dont tout laissait penser qu’elle serait un grand succès mais voilà que 3 jours avant, Georges Pompidou est mort. On a dû annuler la manif.

Quelque temps plus tard Giscard a été élu président de la république, Chirac a été nommé premier ministre et Simone Veil ministre de la santé. Si le pouvoir politique restait conservateur et si les oppositions à la liberté de l’avortement étaient toujours puissantes, nous nous étions bien rendu compte que, sur la question de l’avortement, les clivages n’étaient pas partisans. Sur ce genre de sujet les expressions politiques ne sont pas les mêmes que sur d’autres et on a vite senti que Simone Veil faisait preuve d’ouverture…

Simone Veil était une femme de droite mais elle avait compris deux points essentiels. Le premier est que l’interdiction de l’avortement n’avait pas de sens, elle était inopérante parce que les femmes avortaient de toute façon quand elles en avaient besoin, qu’elles le faisaient à l’étranger ou en France, parfois dans de très mauvaises conditions et avec des conséquences qui pouvaient être dramatiques, donc il fallait lever cette interdiction. Ensuite elle a compris, et c’est pour moi le point le plus important de sa loi, que la décision de faire un avortement n’appartient qu’à la femme. Quand une femme est enceinte, et que pour une raison qui lui est propre, elle ne se sent pas capable de mener sa grossesse à terme, c’est à elle et à elle seule de décider de l’interrompre, pas à l’État, ni aux médecins ni à qui que ce soit.

Bien sûr, la loi ne réglait pas tout, notamment les questions relatives à l’avortement des mineures ou à la prise en charge par les caisses d’assurance maladie qui ont fait l’objet de textes ultérieurs. Au sein du MLAC une des principales questions débattues était de savoir si l’avortement devait être considéré comme un acte médical ou s’il pouvait être pris en charge par les femmes elles-mêmes. Les opinions étaient variées et les contradictions se manifestaient parfois par de véritables affrontements. Un certain nombre de féministes défendaient l’idée que « notre corps nous appartient, et ce n’est pas au médecin d’agir sur lui » . Cette position s’appuyait notamment sur les idées et les actions qui étaient développées par les féministes du mouvement américain « Our bodies ourselves ».

Au MLAC, un certain nombre de personnes qui n’étaient pas médecins avaient appris à faire des avortements. Elles disaient souvent « nous on va se passer des médecins, ils ont un pouvoir que l’on peut s’approprier et nous allons faire nous même les avortements ». Personnellement, je faisais partie de ceux qui disaient « pourquoi pas », mais je crois que faire un avortement n’est pas si simple que ça. C’est un acte qui exige des connaissances et des compétences spécifiques, donc une formation adaptée que ce soit pour sa réalisation ou pour le suivi des femmes. De plus, ce n’est pas un geste particulièrement gratifiant à faire. Bien sûr l’avortement peut être fait par d’autres personnes, notamment des paramédicales, quand elles sont formées mais je pense que l’avortement reste un acte médical, même si c’est la femme qui décide. Il en est de même dans la plupart des pays où l’avortement est réalisé dans les structures de soins habituelles y compris aux États-Unis, en dehors de quelques rares cliniques gérées pas des mouvements féministes.

Reste que l’organisation de la prise en charge des avortements dans les structures de soin est un vrai problème de santé publique. Cela ne s’est pas fait sans difficultés ni réticences après l’adoption de la loi de Simone Veil en 1975. J’ai bien connu le problème quand nous avons voulu créer un centre d’orthogénie au sein de l’hôpital où je travaillais au Kremlin-Bicêtre. Des oppositions voir de l’hostilité, il y en a encore aujourd’hui comme l’ont montré les déclarations fracassantes faites récemment par le président du syndicat des gynécologues obstétriciens de France (SYNGOF) qui a assimilé l’avortement à un homicide. Je me suis toujours demandé pourquoi un certain nombre de gynécologues-obstétriciens et notamment des chefs de services hospitaliers s’opposaient si vigoureusement à l’avortement, est-ce simplement le reflet de convictions personnelles ou ne supportent-ils pas d’être amenés à réaliser un acte qui n’est pas décidé par eux mais par la femme ? La question de la clause de conscience est complexe mais quoiqu’il en soit des dispositions devraient être prises pour que les avortements soient réalisés librement et dans les meilleures conditions dans les services publics que ce soit d’un point de vue technique, social ou moral. Tout devrait être fait pour éviter ce que l’on observe dans des pays comme l’Italie et les États-Unis où l’avortement est légal mais où il est inaccessible dans des régions entières et où les femmes peuvent encore mourir aujourd’hui suite à des refus de médecins de pratiquer l’avortement.

L’objectif qu’il s’était fixé à sa création ayant été atteint, le MLAC a progressivement disparu. Il en a été de même du GIS et les idées qu’il défendait ont été reprises sous d’autres formes et dans d’autres cadres.

Après le GIS : insémination artificielle, SIDA, transsexuels

En ce qui me concerne, mon travail professionnel portait plutôt sur la stérilité et je ne voyais pas de femmes souhaitant interrompre leur grossesse. J’ai arrêté de faire des avortements. En 1973, je faisais partie de l’équipe de Georges David qui a créé le premier CECOS [5] à Bicêtre pour développer l’insémination artificielle avec sperme de donneur (IAD) et la cryoconservation du sperme avant traitement stérilisant. C’est dans ce cadre que j’ai mis en place un programme de réalisation de vasectomies avec Alain Jardin qui était professeur d’Urologie. J’ai aussi rencontré des femmes qui étaient seules ou qui vivaient en couple homosexuel et qui voulaient devenir mère grâce à un don de sperme. A l’époque, il n’y avait pas de loi réglementant ce type d’activité mais les CECOS avaient adopté comme principe de ne prendre en charge que des actes motivés médicalement, sinon nous pensions qu’ils devaient être reconnus et acceptés par la société surtout quand les enjeux étaient de nouvelles formes de filiation comme ce fut le cas par exemple quand des femmes ont souhaité devenir enceintes en utilisant le sperme de leur compagnon décédé. Congeler du sperme, faire des inséminations artificielles, ce n’est pas très compliqué : aussi j’ai dit aux femmes seules et aux couples de femmes que j’ai rencontrés que j’étais à leur disposition pour le leur apprendre mais il n’y en a pas une qui a donné suite à ma proposition.

Pour faire la transition avec aujourd’hui, je trouve que le débat sur l’ouverture de la procréation médicalement assistée (PMA) aux femmes seules et aux couples de femmes est assez insensé. La situation est très comparable à celle de l’avortement il y a 45 ans. C’est interdit mais elles le font de toute façon en France ou à l’étranger et souvent dans de mauvaises conditions. Il a été donné aux femmes la liberté d’interrompre une grossesse, pourquoi devrait-on leur interdire d’en initier une quelle que soit leur situation et avec une aide médicale quand elles le souhaitent ?

En m’interrogeant sur le GIS et sur mon parcours, vous m’amenez à regarder ce domaine de la médecine dont l’évolution a été extraordinaire. De la fécondation in vitro (FIV) à la congélation des embryons ou aux capacités de pouvoir analyser in vitro les gènes d’un embryon, les développements technologiques ont été nombreux. A chaque fois ils ont suscité beaucoup de réactions et de débats d’autant plus violents qu’ils reflétaient des positions idéologiques tranchées ou caricaturales que leurs tenants souhaitaient imposer à tous.

Le GIS n’existe plus, mais dans tout ce que j’ai fait, je pense que j’ai été influencé par ce que j’ai vécu quand j’étais plus jeune. J’ai cherché à guider mon action de médecin en partant des demandes formulées par ceux qui me sollicitaient et non à partir d’a priori. Je peux vous donner deux exemples pour illustrer cela. A la fin des années 1980, j’ai été sollicité par des hommes qui avaient été infectés par le VIH et qui étaient quelquefois malades. Ils voulaient avoir un enfant avec don de sperme car ils ne voulaient pas prendre le risque de contaminer leur femme. Cette demande faite par des hommes qui n’étaient pas stériles a été particulièrement difficile à prendre en compte. A l’époque le SIDA était une pathologie gravissime. Tout le monde pensait que la plupart des hommes infectés allaient décéder à court ou moyen terme. Pouvait-on accepter d’aider à concevoir un enfant qui n’allait pas connaître son père, devait-on refuser ? C’était un sérieux dilemme pour l’équipe du CECOS que je dirigeais à l’époque. Nous avons contacté l’ANRS (Agence Nationale de Recherches sur le Sida). Nous avons réfléchi avec eux et avec leur soutien, nous avons monté un programme de recherche définissant notamment les modalités de prise en charge des couples. Nous avons aidé un certain nombre d’hommes infectés par le VIH à devenir père mais nous n’étions pas sûrs de prendre les bonnes décisions. Quoiqu’il en soit, notre initiative a suscité des débats passionnés au sein des CECOS et nous nous sommes fait incendier par certains collègues qui nous traitaient de « malades » et qui nous accusaient de fabriquer délibérément des orphelins. Quelques années plus tard, les premiers traitements efficaces du SIDA par trithérapie sont apparus et ont radicalement modifié le pronostic vital des hommes infectés. D’autre part, j’ai migré de Bicêtre à Cochin avec toute mon équipe, et là-bas nous avons mis au point, avec des collègues virologues et internistes, des techniques permettant de faire de la PMA en maîtrisant le risque de transmission du VIH à la partenaire et à l’enfant. A partir de là, les couples concernés n’ont plus eu recours au don de sperme pour devenir parents.

C’est aussi à la fin des années 1980 que j’ai vu le premier transsexuel au CECOS. Il s’agissait d’une femme qui avait subi un certain nombre de traitements hormonaux et chirurgicaux pour devenir un homme. Cet homme était marié et voulait devenir père avec l’aide d’un don de sperme car il n’avait pas de testicules et ne produisait donc pas de spermatozoïdes. Les demandes d’aide à la procréation formulées par les personnes transsexuelles ou transgenres sont complexes et suscitent beaucoup de questions qui ne sont pas que médicales. Nous ne nous sommes cependant pas dérobés et là aussi nous avons monté un programme de recherche pour étudier le sujet et comment répondre au mieux. Les résultats ont été assez positifs et des dizaines de couples sont devenus parents avec notre aide. Cela n’a pas empêché que nous soyons à nouveau vivement critiqués que ce soit au sein des CECOS ou ailleurs.

Si je vous donne ces exemples un peu spectaculaires, ce n’est pas pour vous faire croire que j’ai fait des choses incroyables mais pour vous montrer que les idées que nous défendions au GIS peuvent être reprises pour mener de nombreuses activités médicales fussent-elles les plus inhabituelles : partir des demandes des personnes qui nous consultent et tenter de trouver des solutions satisfaisantes pour tout le monde en les traitant comme des partenaires et sans chercher à leur imposer nos convictions ou nos a priori. Mais je dois reconnaître que ce n’est pas toujours facile, il ne faut pas tomber dans l’angélisme.