- Ben (Feuilletant un livre sur l’histoire du groupe « Up Against The Wall, Motherfuckers ! ») : Après trois semaines ils étaient en rupture de stock. Ils ne l’ont jamais réimprimé. Tout le monde veut le livre. Aujourd’hui on peut l’acheter pour trois mille dollars en ligne. Chaque numéro du journal (Black Mask) se vend entre 250 et 600 dollars. Il y a plein de supers affiches dans ces pages. On a fait tout ça de 1966 à 1968-1969, sur une période de trois ans.

- V : C’était bien avant l’émergence du mouvement en Europe. À la lecture cela me fait penser immédiatement à Re Nudo et aux autres revues italiennes des années soixante-dix. Vous avez été des précurseurs. Est-ce que vous avez eu recours au LSD pour accomplir tout ce travail ?

- B : En réalité on prenait du LSD tout le temps. Mais ce qu’on a fait là (la revue Black Mask, Ndr) faisait partie intégrante de notre vie, on n’utilisait pas des microdoses de LSD pour ensuite travailler sur les articles. On prenait aussi de la psilocybine, de la mescaline, mais surtout du LSD. Les drogues psychédéliques étaient une composante à part entière de notre vie.

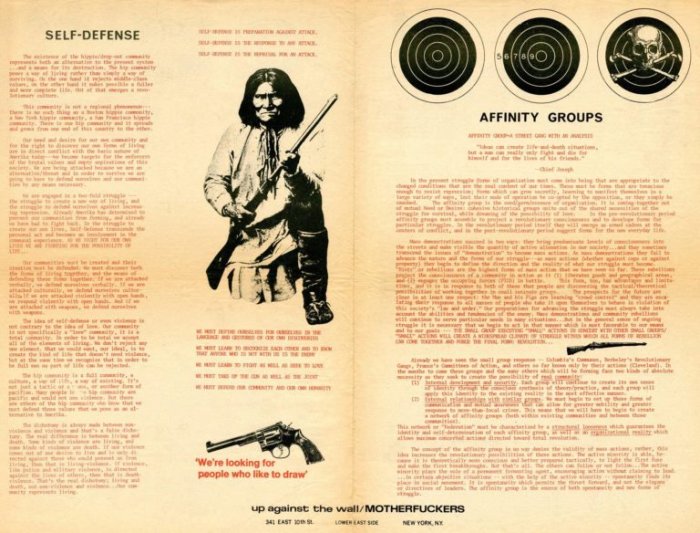

- V : Ces images sont carrément psychédéliques...

- B : J’espère que tu pourras te procurer un exemplaire de ce bouquin.

- V : Ce que vous avez vécu fait partie des quelques rares expériences d’avant-garde et révolutionnaires ayant pris forme à l’époque, dans les années soixante, n’est-ce pas ?

- B : On était les seuls à penser au LSD comme à un mode de vie, et à l’utiliser à des fins révolutionnaires. On était le seul groupe révolutionnaire états-unien à faire ça.

- V : Qu’en était-il des Weathermen ?

- B : Ils sont arrivés après, mais c’étaient des potes. Avant de devenir les Weathermen, ils traînaient tout le temps avec nous. C’est pour ça qu’ils se sont inspirés de notre manière de faire. À l’origine, c’étaient des étudiants engagés dans la SDS (Students for a Democratic Society, Étudiants pour une société démocratique), et on faisait partie de l’histoire de la SDS à New York. Ils avaient pour habitude de nous rendre visite et de passer du temps avec nous, c’est pour ça qu’ils ont eu cette forme particulière de militantisme.

- V : Le style graphique de certaines affiches est vraiment très similaire.

- B : Ils vivaient avec nous. Puis ils se sont rapprochés du marxisme-léninisme, et c’est pour ça qu’on a eu une sorte de différend. Mais on est toujours amis.

- V : Et donc ils ont commencé à prendre du LSD avec vous.

- B : Oui. Mais ils n’en consommaient pas de grandes quantités. Leur vie était principalement celle d’étudiants. Ils ne vivaient pas à notre manière tout le temps.

- V : Vous n’étiez pas étudiants ?

- B : Non, on ne l’était pas. On était des gens de la rue. Notre métier c’était la révolution. C’est tout ce que faisions. On n’avait pas de boulot, on n’était pas étudiants, tout ce que nous faisions c’était militer. Un militantisme radical. Vraiment permanent. Du matin au soir, tous les jours. On donnait de la nourriture gratuitement à des gens, on avait un appartement (on l’appelait la piaule de dépannage) où les gens pouvaient rester sans payer de loyer, on avait des vêtements, et tout ce qu’on faisait était gratuit. C’est pour ça qu’on peut prendre du LSD : parce que c’était notre seule façon de vivre. On n’avait pas de travail ou d’école. On vivait, et c’est tout. La révolution et le LSD. Mais nos vies n’étaient pas structurées : l’école, le boulot...on appartenait à la rue. Et on était des bandits et des voleurs. C’est comme ça qu’on finançait nos actions.

- V : Par des cambriolages ?

- B : Ouais.

- V : Tu disais que vous étiez différents de l’Internationale Situationniste en France.

- B : C’étaient principalement des intellectuels. Nous non. On prônait l’action. Et ils n’aimaient pas ça. On n’avait aucune idéologie. La plupart d’entre nous était anarchiste, mais on n’obligeait personne à adopter les mêmes principes. On était juste des activistes, des révolutionnaires. Mais rien n’obligeait quiconque à défendre telle ou telle idée. Les situationnistes étaient dans l’orthodoxie la plus totale, et tout le monde devait penser la même chose. Si tu pensais différemment, tu prenais la porte. Mais avec nous, tu peux penser comme bon te semble, parce qu’on était juste des activistes.

- V : Quels rapports entreteniez-vous avec la composante léniniste du mouvement ?

- B : Avec certains qui étaient d’extrême-gauche, on avait des relations plus amicales. Mais la plupart, d’entre eux, les stalinistes notamment, étaient quasiment nos ennemis.

- V : Et avec les Trotskystes ?

- B : On n’a jamais rien fait avec eux, ils étaient trop dogmatiques. Mais ils étaient présents. Il y avait des Stalinistes, des Maoïstes et des Marxistes-Léninistes également. Et plus ils se structuraient, plus notre inimitié grandissait. On appréciait certaines personnalités, comme Rosa Luxembourg, ou le travail accompli par Alexandra Kollontaï. Elles étaient plus proche des anarchistes, même si elles étaient marxistes.

- V : Quel était votre position à l’égard du féminisme ?

- B : On le soutenait. Mais on ne faisait pas partie du mouvement féministe libéral officiel. Valérie Solanas était une amie personnelle. Valérie était l’autrice du SCUM Manifesto, c’était vraiment une amie, on a même habité ensemble. C’est elle qui avait tiré sur Andy Warhol et je suis le seul à avoir pris sa défense publiquement.

- V : Elle vivait avec vous ?

- B : Elle avait pour habitude d’aller et venir, pas tout le temps bien évidemment, mais elle savait qu’elle pouvait venir quand elle voulait, elle était la bienvenue chez moi. On était vraiment potes ! Donc elle venait, tu vois, et elle restait quelques jours parfois puis elle disparaissait. Il y a même un jour où je lui ai dit, on discutait souvent, je lui ai dit « Hé Valérie tu sais, ton plan c’est de buter les mecs, de les découper en morceaux. Mais je suis un mec ! Et pourtant on discute ensemble. »

Elle a répondu, avec une expression sur son visage du genre « Je n’y avais jamais pensé », et elle a répondu : « Je te promets : On te tuera en dernier ». Je serai donc le dernier homme !

Et j’étais la seule personne à prendre publiquement sa défense quand elle a tiré sur Andy.

- V : Tu as eu l’occasion de rencontrer Andy Warhol ?

- B : Je le connaissais. C’était un pauvre type.

- V : Tu le connaissais personnellement ?

- B : Oui. Un peu, mais c’était un peigne-cul, tu vois ? Imbuvable. Un crétin.

- V : Pourquoi ?

- B : Pour pas mal de raisons en fait. La première c’est qu’il faisait de l’art pour les gens riches. Tu vois, rien que ça c’était pourri. Et c’est lui qui a transformé l’art en produit. Tu vois, avant lui l’art n’était pas un produit, c’était ce que tu vivais. Mais lui et sa bande du Pop Art, ils faisaient de l’art un produit, quelque chose à vendre. Je le déteste, c’était un ennemi pour moi. Et puis elle lui a tiré dessus avec une arme. Bam ! Elle l’a touché à l’estomac, il a failli crever.

- V : On a évoqué hier les rapports entre la contreculture et le mouvement politique, et de la tension entre ces deux « courants » du processus révolutionnaire. On vit une époque où le lien entre ces deux dimensions a été rompu. Pourtant il est fondamental de les articuler dans une sorte de forme-de-vie propre. Dans cette recherche d’harmonie et d’équilibre, quel rôle peuvent jouer les drogues psychédéliques aujourd’hui, et ont pu jouer à l’époque ? Qu’est ce qui a changé, et qu’est-ce qu’on pourrait changer au présent ?

- B : Les drogues psychédéliques représentent l’unification d’une certaine manière. Pour le dire autrement, lorsque notre esprit entre en résonance avec une certaine longueur d’onde, on peut partager plus de choses avec les autres, et donc l’artiste en soi prend conscience du tableau d’ensemble et le versant politique de notre personne gagne en lucidité également. Dès lors, plus de choses encore deviennent communes, et on n’est pas focalisé uniquement sur l’art ou la politique. C’est la vie elle-même qui devient le centre de notre attention, et donc le LSD est un moyen d’amener notre conscience vers la vie, en tant qu’être humain. Alors oui cela peut aider...

- V : Est-ce que vous en avez fait l’expérience durant les années passées ?

- B : Oui, dans les années 60.

- V : Est-ce que quelque chose a changé ensuite ?

- B : Oui, il y a eu beaucoup de changement. Le monde de l’art est devenu purement marchand. Et le monde politique est devenu plus inflexible, et moins « culturel ». Et j’ai quitté ces deux mondes, parce que je suis allée dans les montagnes, et suis resté vivre avec les amérindiens.

- V : Combien d’années as-tu vécu là-bas ?

- B : 35 ans. Je ne suis revenu qu’il y a dix ans. Il y avait ce lieu dans le quartier de la finance, dans Beaver Street, une femme qui me connaissait m’a appelé et m’a demandé : « est-ce que tu voudrais bien revenir pour nous dire ce qui s’est passé dans les années soixante ? » Je n’avais aucune envie de revenir, mais une ou deux semaines plus tard, j’ai changé d’avis. Je me suis dit que je vieillissais, et que je pourrais transmettre une certaine connaissance du passé. Alors je suis revenu, et Beaver Street fut l’endroit où je suis allé en premier. Ils furent les premiers à m’accueillir et à me donner la parole. C’est comme ça que j’ai rencontré M. et tous les autres ; tout le monde venait à Beaver Street [On leur donnait le nom de 16 beaver group].

- V : Peux-tu nous en dire plus sur ce lieu ?

- M : Au départ ce sont des artistes qui ont eu l’idée, mais des artistes qui s’intéressaient à la politique et à la théorie. C’était en 1999 ou 2000. Ils louèrent ensemble, collectivement, ce loft situé dans le quartier de la finance. C’était plus ou moins semblable à woodbine [2]. Personne ne vivait là, ils organisaient des repas, des débats, des exposés, juste à côté de Wall Street, en plein centre de la finance. Ce qui veut dire que personne n’habitait vraiment dans le voisinage non plus. Les gens y venaient une fois par semaine, mais parce que c’était Manhattan, les gens venaient dans ce lieu, c’était situé au centre de la ville. Il y avait là un terrain intéressant pour différents types de personnes, comme des artistes, des philosophes, des activistes, des écrivains. Il n’y avait rien de marchand ou de professionnel, c’était indépendant en quelque sorte, autonome.

- B : Ils réunissaient des gens différents, qui avaient des manières de penser différentes. Il pouvait y avoir des marxistes, des anarchistes, ils étaient ouverts.

- V : ça a duré combien de temps ?

- M : Ils ont fermé en 2014. Donc ça a duré plus ou moins 14 ans.

- B : Voilà comment j’ai réintégré la société. Mais pendant 35 ans, je suis resté dans l’anonymat.

- V : Tu a disparu du jour au lendemain ?

- B : Oui, purement et simplement. Et pendant cinq ans j’ai vécu dans la nature, me déplaçant à cheval parce que le gouvernement me cherchait. J’ai disparu de la circulation pendant cinq ans et c’est seulement après que j’ai changé d’identité. J’ai pris mon temps, tu vois...35 ans avant de prendre la décision de revenir.

- M : [il regarde les illustrations du livre] Celle-là est intéressante. C’était un truc qui s’appelait Action Committee for Immediate Defense (ACID, Comité d’action pour une défense de proximité).

- B : Oui, ACID. Le LSD fait partie intégrante de la lutte.

- M : Et en voilà une autre. ACID is here for Defense, for Love, for Survival, for Struggle, for Life [Avec l’ACID on se Protège, on Aime, on Survit, on Lutte, on Vit.]

- V : Quels étaient vos rapports avec les collectifs de la Côte Ouest ?

- B : On était potes avec certains d’entre eux, comme les Diggers. Tu vois qui est Owsley ? En matière de LSD, c’était authentiquement le meilleur chimiste qui ait jamais existé. C’est lui qui m’a donné le premier Orange Sunshine (Soleil Orange) à peine conçu. Il m’a dit : « Tiens Ben, voilà quelque chose de nouveau ». Je l’ai pris avant de partir en avion, l’avion est décollé, et j’ai commencé à tripper. La pleine dose, pas une microdose. Je l’ai pris et j’ai décollé illico, je PLANAIS.

- V : Donc tu ne prenais jamais de microdose ?

- B : Non. Jamais. Pleine dose toujours.

- V : Hier tu as évoqué le nom de Fernanda Pivano, qui connaissait l’équipe du San Francisco Oracle. Est-ce que tu l’as rencontrée ?

- B : Oui, elle est venue me voir à New York, et on est devenu amis. C’est Allen Ginsberg qui lui avait parlé de moi. J’étais dans mon atelier, et quelqu’un a frappé à la porte. J’ai ouvert la porte, et se tenait là une femme de petite taille et d’apparence italienne, qui baragouinait anglais. Elle m’a demandé : « c’est vous Ben Morea ? » J’ai dit « oui », et elle a dit « Allen Ginsberg m’a conseillé de vous rencontrer. Vous êtes la nouvelle génération. Il fallait que je vous voie. » Et nous sommes devenus amis. C’était en 1965.

- V : Tu as donc connu Allen Ginsberg également.

- B : On était amis depuis longtemps déjà. Un ami très proche. On ne partageait pas les mêmes opinions, c’était un pacifiste, un non-violent. J’étais un anarchiste, très violent. On savait tous les deux ce qu’il en était, mais ça ne nous empêchait pas d’être amis. Un jour on était ensemble pour une présentation publique, et il a commencé à prononcer le mot indien « Om », il chantonnait « OOOMMMMM » et j’ai répondu avec « AAARMMM », donc lui psalmodiait « OOOMMM » pendant que je récitais « AAARMMMM ». C’était assez drôle. Il avait beaucoup d’humour. C’était vraiment un mec génial, on était très proches tous les deux. Il savait que je n’étais pas non-violent, mais il aimait bien mon énergie.

- V : As-tu écrit quelque chose dans lequel tu expliques tes positions sur la violence politique ?

- B : Oui, dans ce texte là [il indique un texte du doigt]. Tu connais le groupe « Jefferson Airplane » ? Ils se sont inspirés de ce texte pour écrire une de leurs chansons intitulée « we’re outlaws ». C’était la première fois que le mot « motherfuckers » était utilisé sur une chaîne de la télévision américaine. La première fois que quelqu’un le prononçait à la télé. Ils s’apprêtaient à jouer le titre et les responsables de la chaîne télé leur ont dit : « vous ne pouvez pas utiliser ce mot-là », ils répondirent « ok » mais ils l’ont chanté quand même. Et ce fut donc la première fois que l’expression « motherfuckers » fut utilisée à la télévision.

Tu vois ça ? (il désigne un texte du livre), celui-là c’est mon préféré ? J’ai fait un collage et j’ai écrit ce poème. J’ai signé du nom d’Henry, comme pour le squelette de l’illustration précédente [il explique qui est henry].

- M : T’es en train de dire qu’il n’y a jamais eu de Henry dans le groupe ?

- B : Non, c’était un code. Par exemple si on avait un truc à se dire par téléphone, on disait par exemple « donc, Henry sera là à 16h00 ». On avait tous des manières différentes de s’appeler les uns les autres au téléphone, chacun d’entre nous avait une manière différente d’écrire chaque nombre, et seulement lui savait de qui il était question. On avait plein de petits trucs comme ça. On avait un coffre-fort, et on avait la clé. Dans le coffre, il y avait de faux papiers, et une arme. Chaque membre de la famille avait un coffre, mais personne ne savait où étaient les coffres des autres. On était vraiment complètement dingues. [...]

- V : Lower east Side Defense. Encore un acronyme. Le LSD était vraiment important pour toi.

- B : Ouais ! C’est un moyen de reconnecter ton cerveau à tes émotions. Cette société sépare le cérébral des sentiments. On a trouvé dans le LSD un moyen de rétablir le lien entre les deux. De réunifier l’être humain dans son entièreté.

- V : Est-ce que tu connaissais Timothy Leary personnellement ?

- B : Oui, je le connaissais. Nous avons séjourné ensemble dans la maison de Herman Hesse en Suisse italienne. Ma femme et moi sommes restés là-bas pendant une semaine, à Lugano. Il nous a invités à venir loger avec lui lorsqu’il a su que nous étions en Europe. À l’origine, je l’avais rencontré aux États-Unis, à New York. Des gens de ma famille [« famille » est utilisé ici dans le sens de groupe politique] avaient pour habitude de se rendre à Milbrook, qui était le centre de la culture LSD à l’époque.

- V : As-tu séjourné toi-même à Milbrook ?

- B : Non, je n’y suis jamais allé. Il ne m’arrivait pas souvent de sortir de la ville pour me balader, j’étais bien occupé déjà dans les rues tous les jours. Leur vie n’était en rien militante. Mais on avait des gens de notre tribu qui avaient fait partie de Milbrook. Certains avaient été impliqués dans la SDS, d’autres avec la bande de Murray Bookchin. Ils sont tous venus avec nous, et ont laissé ces différents groupes pour nous rejoindre, mais on avait vraiment des gens qui venaient de plein de groupes différents, comme les Diggers. Tu vois, du genre des californiens, des gens qui aimaient ce qu’on faisait.

- V : Tu connaissais les Diggers aussi alors.

- B : Oui, c’étaient des amis. J’ai passé une semaine avec eux à San Francisco. Peter Coyote était un ami à moi, et Peter Berg également. Les deux Peters. Peter Berg est mort mais Peter Coyote est toujours en vie. Je lui ai parlé il y a un an environ. Sa femme a séjourné avec nous, sur ses conseils, lorsque nous étions dans les montagnes du Colorado. Il lui a suggéré de venir et d’essayer d’apprendre notre façon de vivre. On vivait à dos de cheval, pas de maison, jamais. On chassait pour se nourrir, pas de ravitaillement en magasin, pas de maison, pendant cinq ans.

- V : Tu disais avoir vécu pendant 35 ans avec des amérindiens. Après cinq années à dos de cheval, tu es parti vivre avec eux dans des réserves. Est-ce que tu participais à leurs cérémonies ?

- B : Oui.

- V : Est-ce que tu as déjà raconté ton histoire avec les amérindiens ?

- B : Non, je n’ai pas vraiment envie que cette histoire devienne publique.

- V : Mais tu es resté en contact avec eux ?

- B : Oui ! J’y vais demain, on va faire une cérémonie, je fais souvent des allers-retours.

- V : Donc tu as deux maisons, une ici à Manhattan et une dans le Colorado.

- B : Ma famille est là-bas.

- V : Est-ce que tu peux nous parler de tes peintures ?

- B : Elles sont de nature spirituelle. Je crée ce genre de tableaux depuis soixante ans, quasiment.

- V : Nous avons parlé de ta relation avec Fernanda Pivano. C’est l’une des figures les plus importantes de la contreculture en Italie dans les années soixante. Elle et son mari Ettore Sottsass ont ramené les idées qui fleurissaient alors aux États-Unis. Est-ce qu’elle connaissait Timothy Leary ?

- B : Je ne sais pas. Allen Ginsberg connaissait sans doute Leary.

- V : Tu connaissais Ken Kesey également ?

- B : Ouais, je ne m’entendais pas forcément très bien avec eux. C’était un mec très structuré. Je ne me sentais pas vraiment à l’aise. Pour eux, c’était juste du divertissement, d’une certaine manière. Ça n’avait rien de politique. Ce n’était pas non plus spirituel, solennel comme ça l’était pour Tim Leary. C’était plus un profane. Pour moi, le LSD c’était vraiment un truc spirituel, ce n’était pas juste « se défoncer ». J’essayais d’en faire un usage révolutionnaire. Ken Kesey n’était ni révolutionnaire, ni spirituel. Pour lui, c’était juste un amusement. Pour moi c’était spirituel et politique. Pour Leary, c’était principalement spirituel. Sa maxime « Ouvre-toi, relie-toi, libère-toi » [Turn on, Tune In, Drop Out], était d’essence politique, d’une certaine façon. Pas comme le serait un parti, bien sûr, ou dans un sens idéologique. Leary voulait être subversif. Kesey ne voulait en aucun cas être subversif.

Je suis un animiste révolutionnaire. Pour moi, c’est l’articulation entre le spirituel et le politique. Je me sens plus à l’aise avec la dimension spirituelle, parce que je peux aussi intégrer le politique. Mais l’autre dimension, qui est matérialiste et représente du pur divertissement, je ne la supporte pas.

- M : Quand les Motherfuckers’ ont quitté la ville, certains d’entre eux ont rejoint différentes communes.

- B : Oui, Black Bear (c’est le nom d’une des communes) était l’une des plus importantes.

- M : Mais est-ce que certains d’entre eux ont adopté le versant hédoniste de la contreculture ?

- B : Non. Black Bear a toujours eu une dimension politique.

- M : Kesey vivait dans le Colorado ?

- B : Non, il était en Californie, et en Oregon.

- V : Il y avait combien de personnes dans le groupe des Motherfuckers’ ?

- B : Beaucoup de gens me demandent. Je dirais que le noyau dur était composé de 50 personnes et autour de ces cinquante-là, il y avait un autre cercle de 50 personnes, et autour de cette centaine de personnes, on trouvait un autre groupe de 50 personnes. Donc je dirais cent cinquante, mais on avait aussi des groupements sur la Côte Ouest, près de Berkeley, et à Black Bear on avait des contacts, il y avait plusieurs collectifs qui se disaient appartenir au réseau des Motherfuckers’. Mais le groupe n’a jamais été très grand. J’ai employé le terme de « groupe affinitaire ». Par exemple, à nous trois, nous pourrions être un groupe affinitaire. On pourrait décider de faire quelque chose ensemble, sans rien à dire à personne d’extérieur au groupe. Dès lors le groupe ne pourrait jamais être infiltré. Personne ne pourrait te trahir parce que tu gardes le secret au sein de ce petit groupe de personnes qui se font pleinement confiance. Dans le groupe des Motherfuckers’, il y avait 4 ou 5 groupes affinitaires différents, et personne ne savait ce que les autres groupes avaient en tête. Tu n’as pas besoin d’être inscrit pour être membre. Tu peux traîner dans les parages et être un membre, et dans le même temps ne pas être vraiment un membre. N’importe qui pouvait pondre un texte et le signer au nom des Motherfuckers’. Il n’y a pas de comité central, personne n’avait à nous demander s’il ou elle pouvait utiliser tel nom ou tel autre. Tu pouvais le publier au nom des Motherfuckers’, on s’en foutait complètement. Il n’y a pas de contrôle, pas de coordination. C’est pour cette raison qu’on utilise le terme de Famille plutôt que d’organisation. Et on faisait ça dès le début des années soixante, sur le sol états-unien. On était les premiers.

- M : Aux États-Unis le mouvement radical était à tel point léniniste, ou maoiste, qu’il n’y a pas vraiment quelque chose d’équivalent (aux Motherfuckers’, ndr) dans le mouvement anarchiste, et même sur la Côte Ouest, c’étaient surtout des hippies.

- B : Oui, ils se rapprochaient plus de ce qu’on pourrait appeler des hippies. On traînait tous avec des hippies, si tu nous avais vu dans la rue, tu aurais pensé qu’on faisait partie du mouvement hippie, mais ce n’était pas le cas.

- V : Vous étiez des « hippies violents » en quelque sorte.

- B : Ouais ! C’est pour cela que j’ai utilisé le terme « Amour Armé ». Capisc’ ? [avec une intonation sensiblement barésienne]. On faisait partie de la Love Generation, mais en armes. On se référait souvent à la figure de Géronimo. C’était l’une de nos icônes majeures.

- V : Il n’y avait rien de comparable aux Motherfuckers’ en Italie à la même époque. Vous étiez les premiers je pense.

- M : Cette imagerie est arrivée en Italie en 1977. Par exemple, les Indiani Metropolitani, où ont-ils puisé cette identité visuelle ?

- B : Leur imaginaire s’inspire certainement du nôtre.

- V : Oui, ainsi que de films et de comics.

- B : Tu m’as demandé ce qu’il en était du LSD. J’ai écrit cet article alors que je planais, en plein trip à l’Orange Sunshine [indiquant un article sur le livre Black Mask]

- M : Comment tu as découvert le LSD ?

- B : En vérité, ça faisait partie de notre monde, de notre milieu. Je t’ai dit que quelqu’un de notre famille était à Milbrook, et on connaissait Timothy Leary.

- V : As-tu rencontré Jerry Rubin ?

- B : Ouais, c’est un connard. Jerry Rubin était vraiment une merde. J’étais ami avec Abbie Hoffman, Jerry était son associé mais je le détestais, c’était un pauvre mec.

[…]

B : J’étais très proche de Géronimo. Il m’a sauvé la vie. Et la femme qui m’a adopté comme son fils lorsque je suis arrivé parmi les amérindiens, elle était dans la tribu de Géronimo. Tu vois le genre de coïncidence étrange ?

- M : Et vous étiez combien à aller au Colorado la première fois ?

- B : Quinze peut-être. Et des gens nous ont rejoint à ce moment-là. À la fin on devait être plus ou moins une centaine à prendre la route des montagnes.

- M : ça fait un paquet de personnes. Tous de New York ?

- B : Non, pas tous. Certains venaient de New York, d’autres de la Côte Ouest, certains encore du Texas. On a commencé une nouvelle vie là-bas.

- V : Bien, Matt et Ben, vous allez peut-être venir en Italie dans les prochains mois. On essaie d’organiser une espèce de « tour » dans plusieurs grandes villes italiennes. Ça serait génial si vous preniez la parole à Rome, à Milan, peut-être à Florence ou Venise. On vous attend.

- M & ; B : ça serait super.

[figure peinture]

[...]

Hell’s Kitchen, New York, juillet 2018